この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はルネサンスの拡大についてみていきます。[11-1.2]ルネサンス②(思考)をもとに、さまざまな分野でルネサンスが起きて拡大していきますが、それらはその後の社会にどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:多様な分野で起きたルネサンスは、その後の社会にどんな影響を与えたのか?

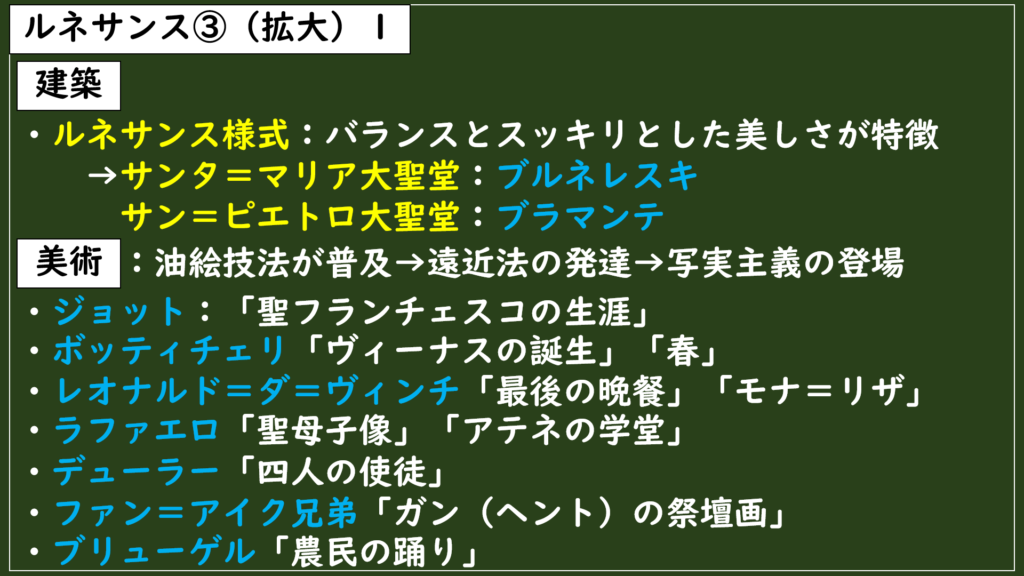

建築

ルネサンス様式

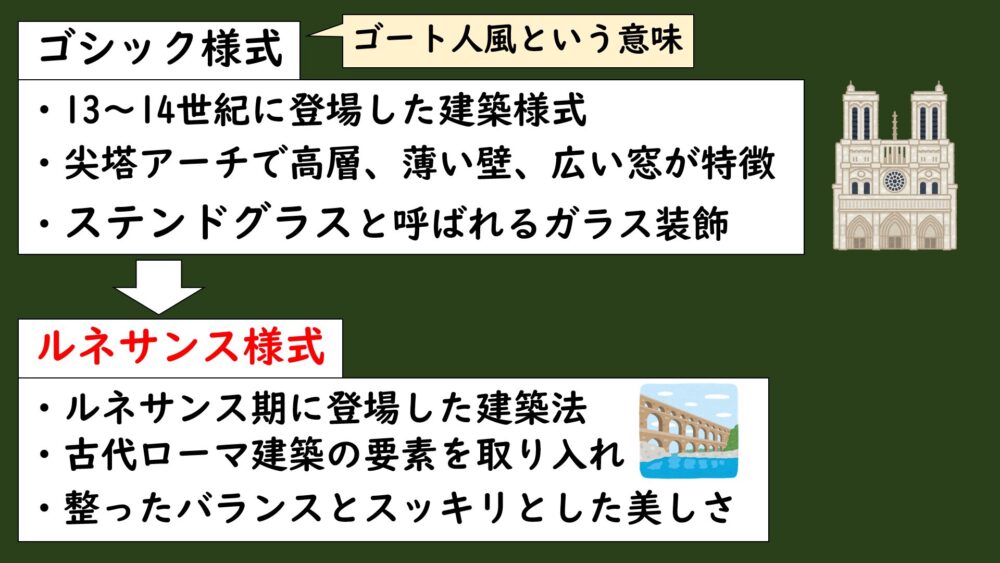

建築ではそれまでの教会建築の主流だったゴシック様式にかわって、ルネサンス様式が成立しました。

ゴシック様式は尖塔アーチとステングラスが特徴の壮大さが特徴でしたが、ルネサンス様式ではローマの古代建築の要素が取り入れられて、整ったバランスとスッキリとした美しさが特徴の建築様式でした。

建築は全ての学問が合わさった「最高の科学」だとして、建築家たちは称賛されたそうですよ。

代表的な建築物にはサンタ=マリア大聖堂とサン=ピエトロ大聖堂があります。

サンタ=マリア大聖堂は13世紀からすでにフィレンツェで建築が始まっていましたが、15世紀初めに建築に携わったブルネレスキが難しいとされた大ドームの建築を成功させたことで、代表的なルネサンス様式の教会として完成されました。

この時にサン=マリア大聖堂の壁画いnレオナルド=ダ=ヴィンチが描いたのが「最後の晩餐」だったんですよ。

サン=ピエトロ大聖堂はローマ=カトリック教会の総本山のヴァチカンに建てられた教会で、ブラマンテが設計を担当して完成したルネサンス様式の代表的建築物です。

ちなみにブラマンテの代では完成せず、その後、ラファエロやミケランジェロといった万能人たちに建築が引き継がれていきました。

美術

ルネサンス美術でも、「人間」に注目した作品が数多く作られ、「人間の本性」を描こうとした“写実主義”という技法が始まりました。

写実主義・・・現実をリアルに描くこと。

絵画

絵画では、油絵の技術が出てきて遠近法の技術が発達したことから、近代美術に繋がる“写実主義”が描かれました。

水彩だと重ね塗りするとにじんでしまいますが、油絵だとにじまずに重ね塗りができるので、遠近法を描くのに向いているんです。

ちなみに絵画に油を使う技術は15世紀前半に出てきたそうですよ。

それまで絵画の題材だったキリスト教から離れて、キリスト教以外の題材で描かれるようにもなりました。

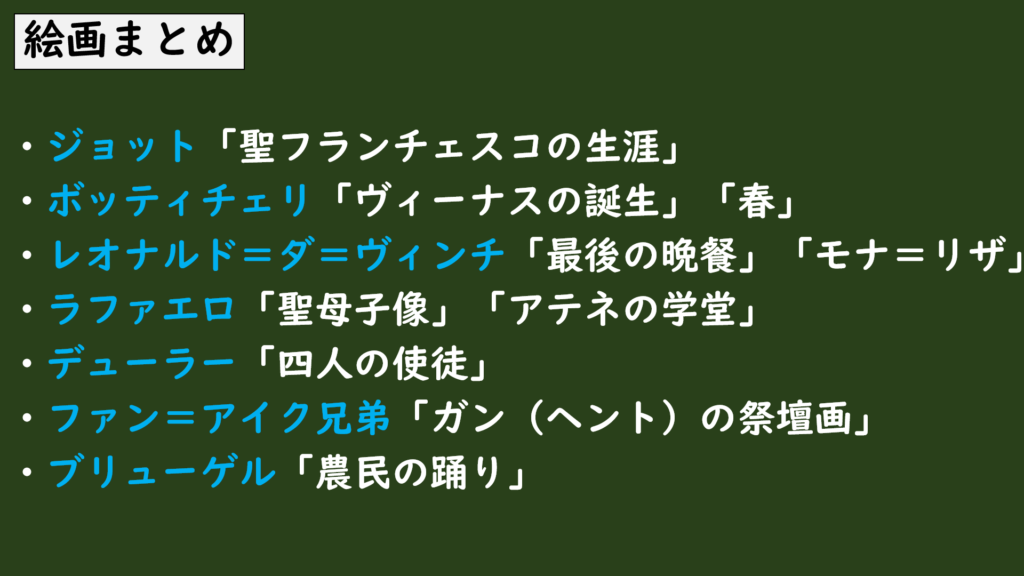

絵画は偉人の数が多いので、抜粋して紹介していきますね。

それでも数が多いので、授業の際はスライドにまとめたほうがいいと思います。

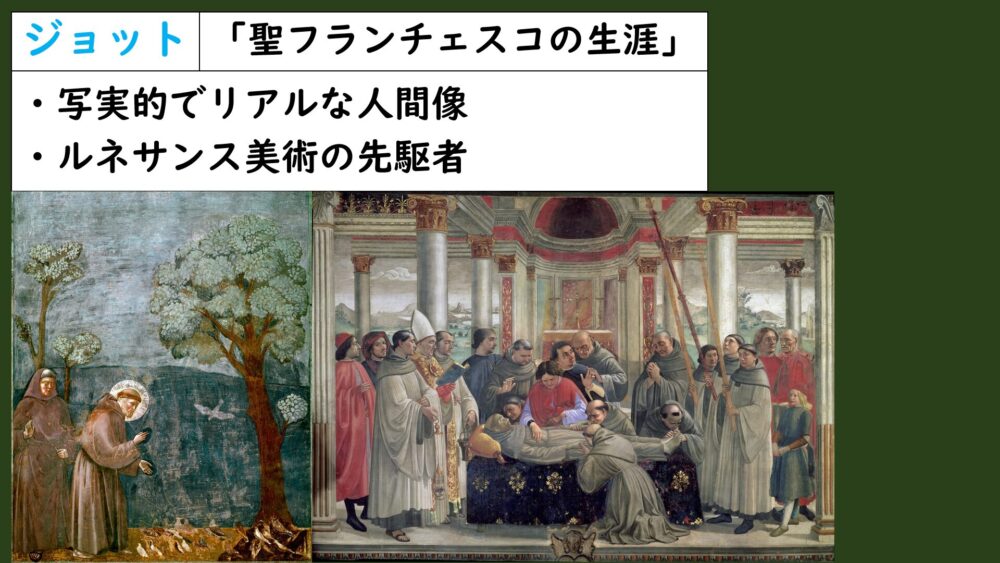

・ジョット「聖フランチェスコの生涯」

ジョットが描いた連作「聖フランチェスコの生涯」では、宗教画でありながら写実的でリアルな人間像を描いたルネサンス美術の先駆者でした。

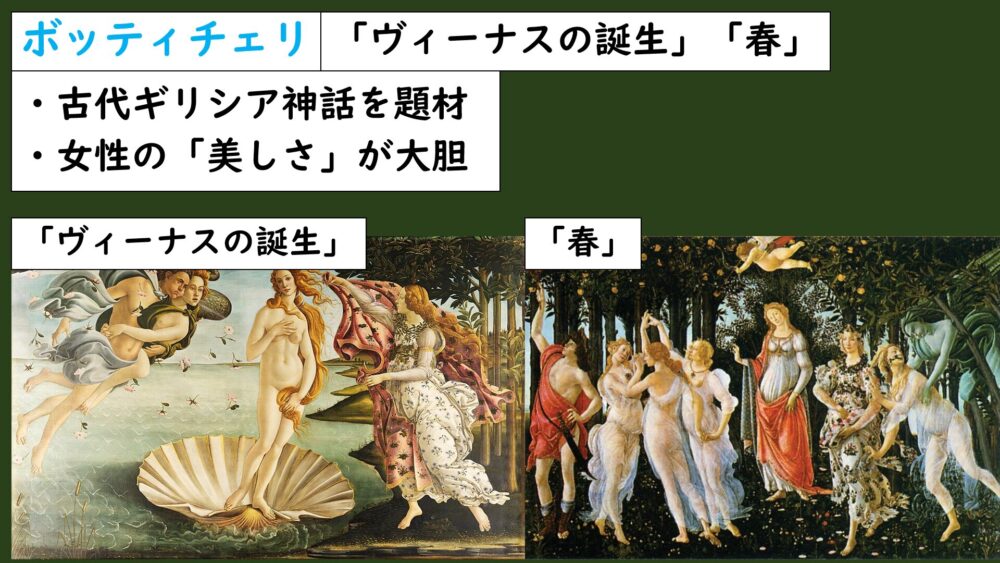

・ボッティチェリ「ヴィーナスの誕生」「春」

ボッティチェリが描いた「ヴィーナスの誕生」や「春」では、キリスト教の題材から離れて古代ギリシアなどの神話を題材にして女性の「美しさ」が大胆に描かれました。

ちなみに「ヴィーナスの誕生」は大富豪メディチ家のために描かれたといわれています。

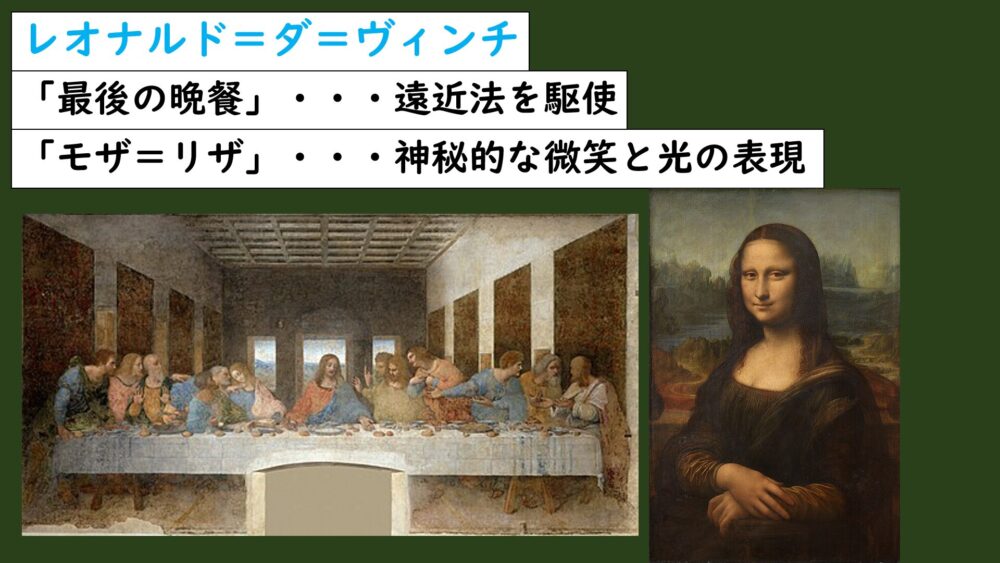

・レオナルド=ダ=ヴィンチ「最後の晩餐」「モナ=リザ」

レオナルド=ダ=ヴィンチが描いた「最後の晩餐」では、逮捕前夜のキリストと弟子たちの感情が細かくに表現され、遠近法が巧みに使われた作品として有名です。

「モナ=リザ」はそのモデルや描かれた目的など、多くの疑問が残されている作品で、その神秘的な微笑みと柔らかな光の表現が特徴的な作品です。

ダ=ヴィンチは「モナ=リザ」を生涯離さず手元に置いて、修正し続けていたそうですよ。

・ラファエロ「聖母子像」「アテネの学堂」

ラファエロの「聖母子像」では、聖母マリアと幼いイエスが優雅でバランスのとれた構図で描かれていて、穏やかで理想的な美しさが表現されている作品です。

「アテネの学堂」では、ルネサンスで復興された古代ギリシアの哲学者たちが勢ぞろいする場面が描かれています。

彼の作品はルネサンス芸術の完成形とも称され、後世に大きな影響を与えたんですよ。

レオナル=ド=ダヴィンチやラファエロも「女性」を題材にした作品を残しているので、宗教画から離れたルネサンス美術と言えますね。

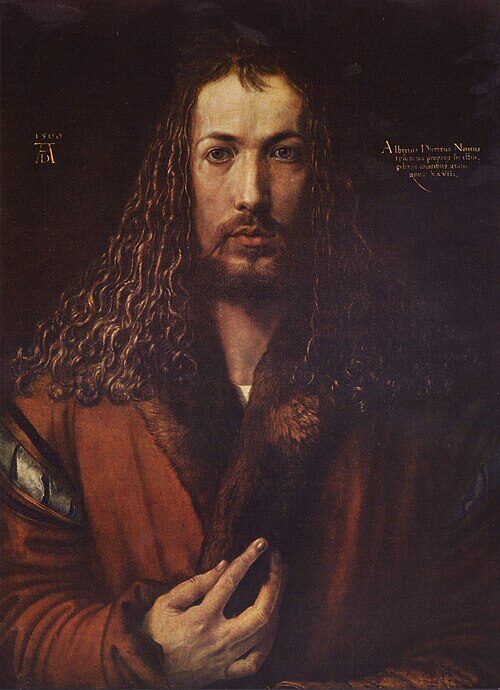

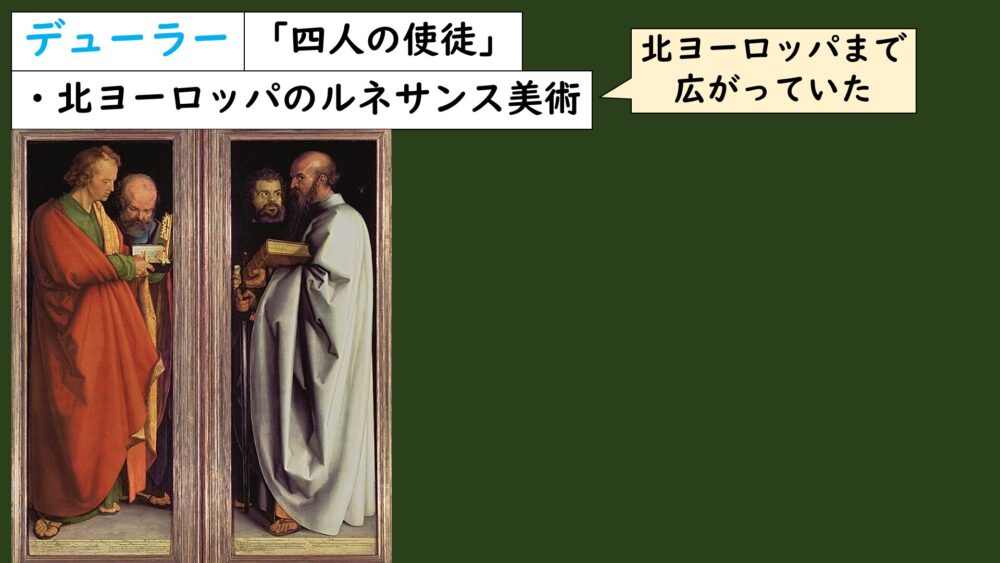

・デューラー「四人の使徒」

ドイツの画家デューラーによる「四人の使徒」は、宗教改革の時代に描かれた作品で、聖書の権威を強調しようとする意図が込められている作品です。

人物の表情や衣服の質感が非常に写実的に描かれていて、ルネサンスが北ヨーロッパまで広がっていたことがうかがえる作品になっています。

・ファン=アイク兄弟「ガン(ヘント)の祭壇画」

ネーデルランド出身のファン=アイク兄弟が手がけた「ガン(ヘント)の祭壇画」は、細かい描写と鮮やかな色彩が特徴で、油絵技法の改良に大きく貢献した作品でした。

フランドル派という絵画一派を作り出し、キリスト教を題材にした北ヨーロッパ美術の傑作とされています。

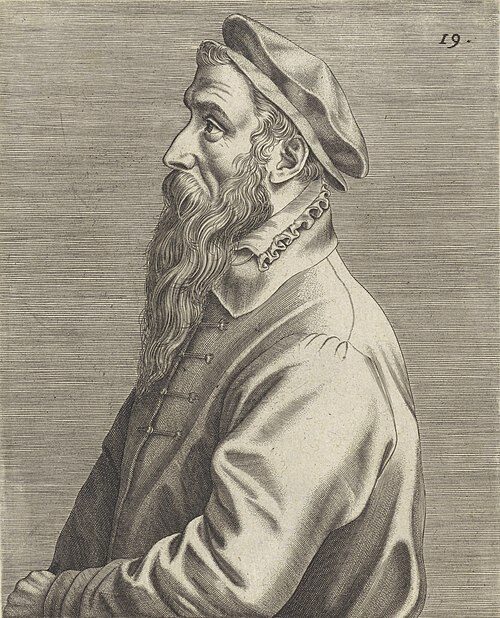

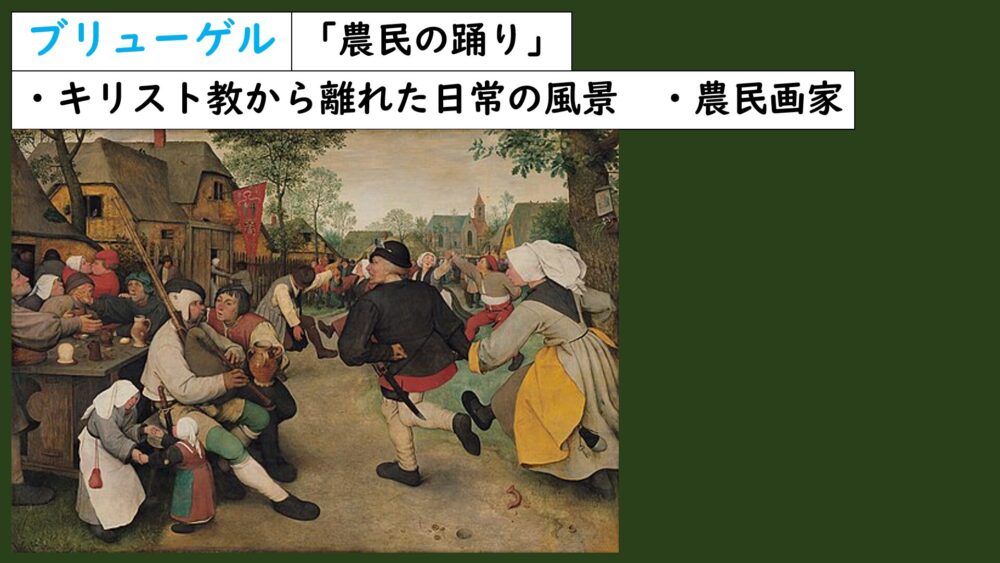

・ブリューゲル「農民の踊り」

ブリューゲルの「農民の踊り」は、農村の生活が生き生きと描かれ、キリスト教から離れた日常の風景が題材になっている作品です。

農村の風景を描いた作品が多かったので「農民画家」と呼ばれていたそうですよ。それだけ人間にフォーカスしていたということなので、まさにルネサンス美術ですね。

全部覚えるのには骨が折れそうですね(笑)

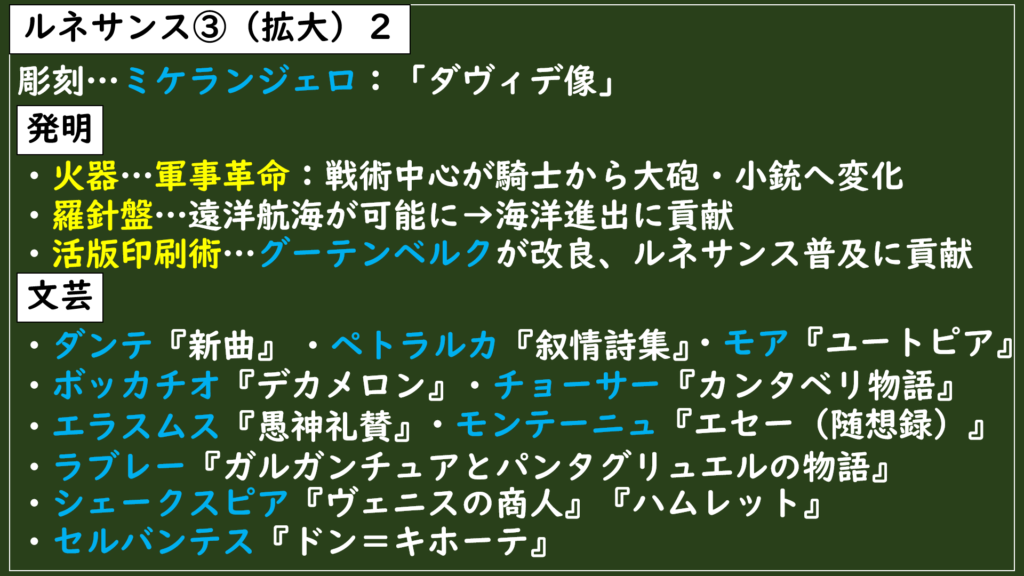

彫刻

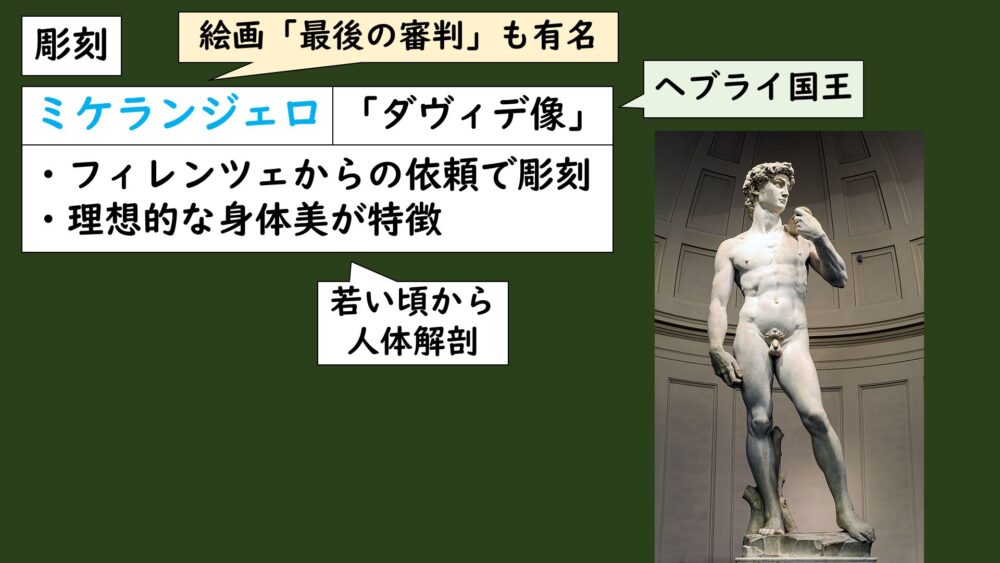

・ミケランジェロ「ダヴィデ像」

ルネサンス美術の彫刻で最も有名なのがミケランジェロという人物です。

ミケランジェロが都フィレンツェから依頼を受けて、聖堂で放置されていた大理石を使って3年がかりで完成させたのが「ダヴィデ像」でした。

ミケランジェロも若い時から人体解剖をしていて人体構造に詳しかったので、それまでにない理想的な身体で像が掘られているのが特徴です。

ダヴィデ像はヘブライ王国を侵略しようとするペリシテ人の巨人ゴリアテを一騎打ちで迎え撃とうとする少年時代のダヴィデ王がモデルになっています。

ちなみに、ミケランジェロもルネサンスを支えた万能人で、彫刻だけでなく絵画や建築も残しているんですよ。

サン=ピエトロ大聖堂の建設や、「最後の審判」も有名ですよね。

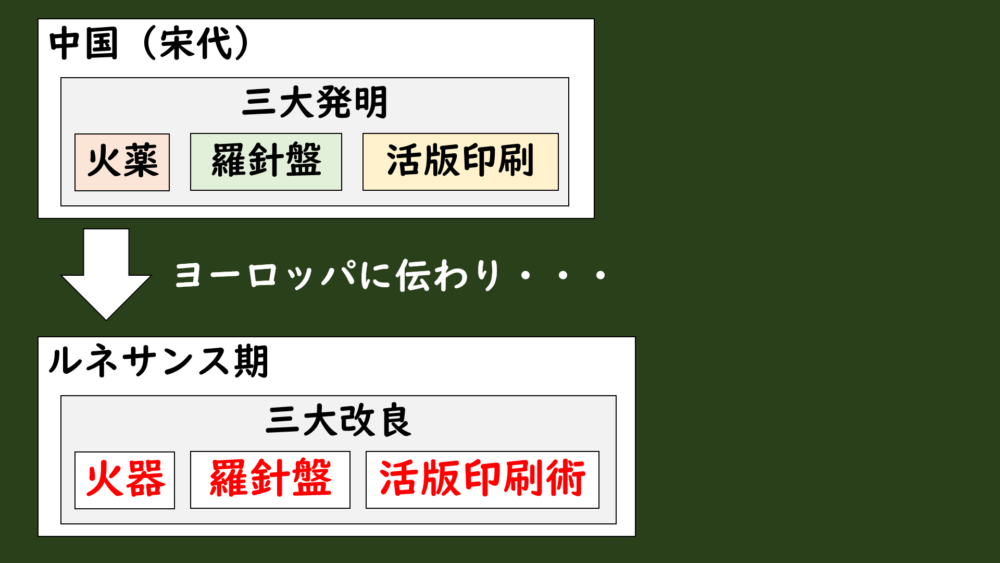

発明

ルネサンスでは交易によって中国から三大発明の技術が伝わり、それを改良して歴史が大きく動いた時代でもありました。

・火器

・羅針盤

・活版印刷術

ちなみに中国は当時、宋(北宋、南宋)時代になります。

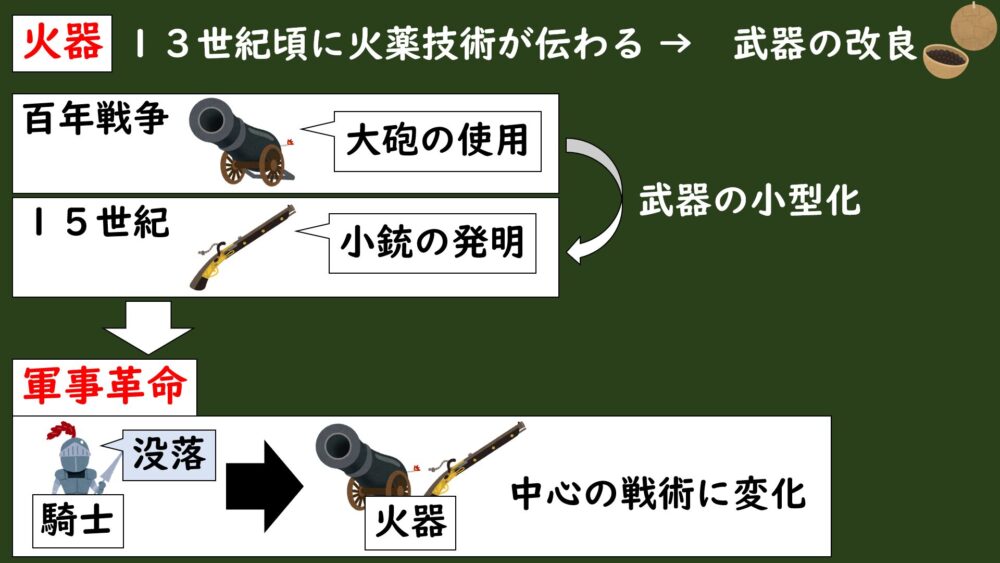

火器

ルネサンスのヨーロッパでは、13世紀頃から中国で発明された火薬が伝わって、武器の改良が進みました。

モンゴル帝国から伝わった説や十字軍遠征でイスラーム世界から伝わった説など、伝わった経緯は諸説あるようです。

百年戦争の時に初めて大砲が使われて、オスマン帝国がコンスタンティノープルを攻略しようとした際も大砲が活躍しました。

百年戦争では命中率が低かったので、大きな音を出して威嚇する目的で使われたそうですよ。

その後は火器の小型化が進んでいき、15世紀には小銃である火縄銃が発明されます。

これが日本に伝わって戦国時代に火縄銃が大量生産されるようになったんですよね。

15世紀末以降はこうした小銃や大砲が戦場で使われるようになり、小銃を持った歩兵部隊が前線に出て、それを後方から大砲が援護するような戦術に変わっていきました。

逆にそれまで戦術の中心だった騎士は火器の使用でお役御免になっていき、没落していくことになってしまいました。

このようなルネサンスの時代に火器による戦術に変化した出来事を軍事革命といいます。

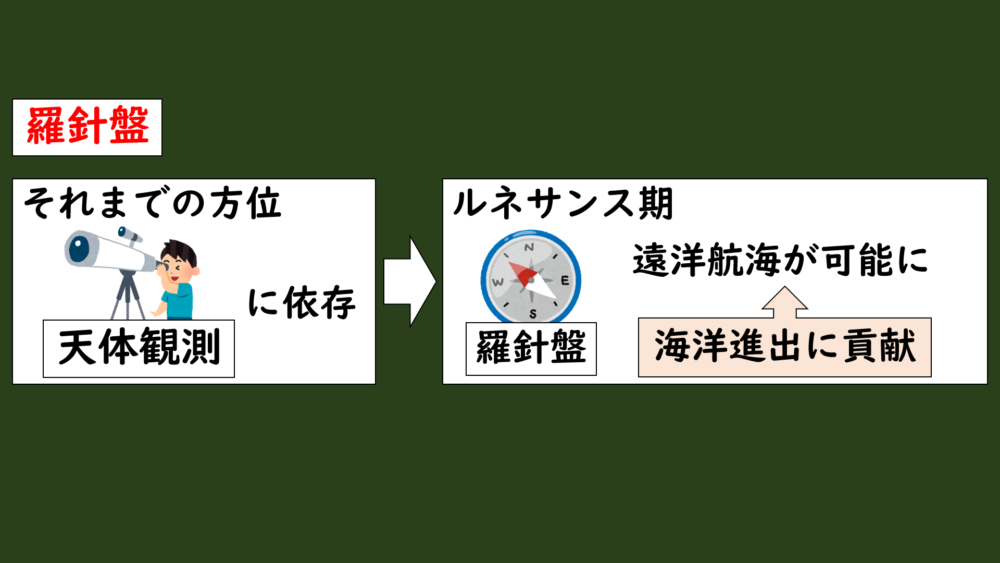

羅針盤

羅針盤も中国で発明されたものがヨーロッパに伝わり、それまで進行方位を天体観測に頼っていた航海技術を大きく変化させました。

この羅針盤によって遠洋航海が可能になり、ヨーロッパ大航海時代の幕開けに貢献しました。

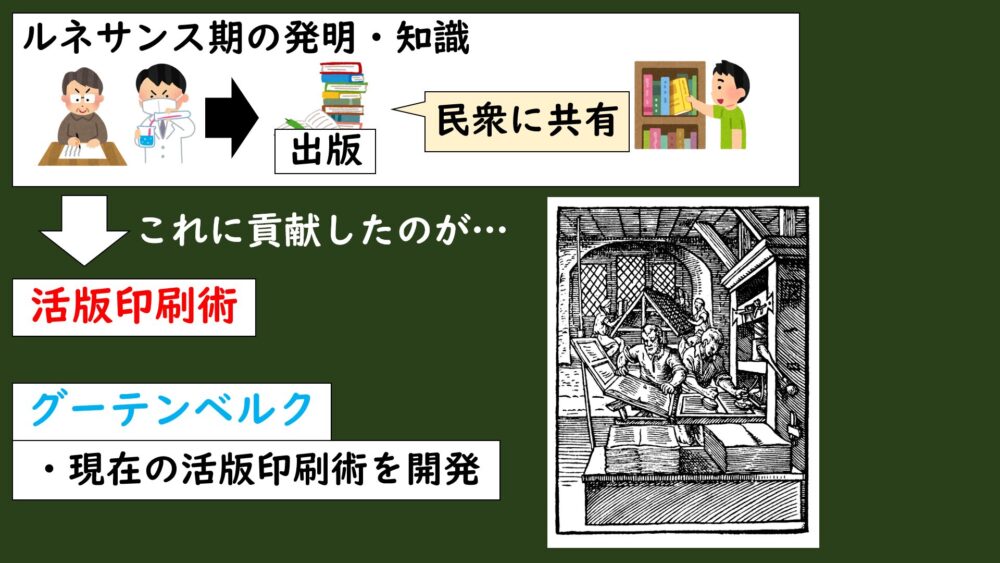

活版印刷術

ルネサンスではさきほど紹介したように、科学が発達してそれが本にまとめられて、知識や情報が共有された時代でもありました。

その知識や情報の共有に貢献したのが、活版印刷術でした。

中国では木版印刷や金属活版印刷が発明されていましたが、それがヨーロッパにも渡って改良が施されました。

ヨーロッパではドイツのグーテンベルクによって、金属で活字を作って枠に入れてインクをつけ、紙に印刷するという現在の活版印刷術が開発されました。

中国にも金属活字はありましたが、文章全体を掘って印刷するスタイルが主流でした。

ではなぜヨーロッパでは活字による活版印刷術が普及したんでしょうか?

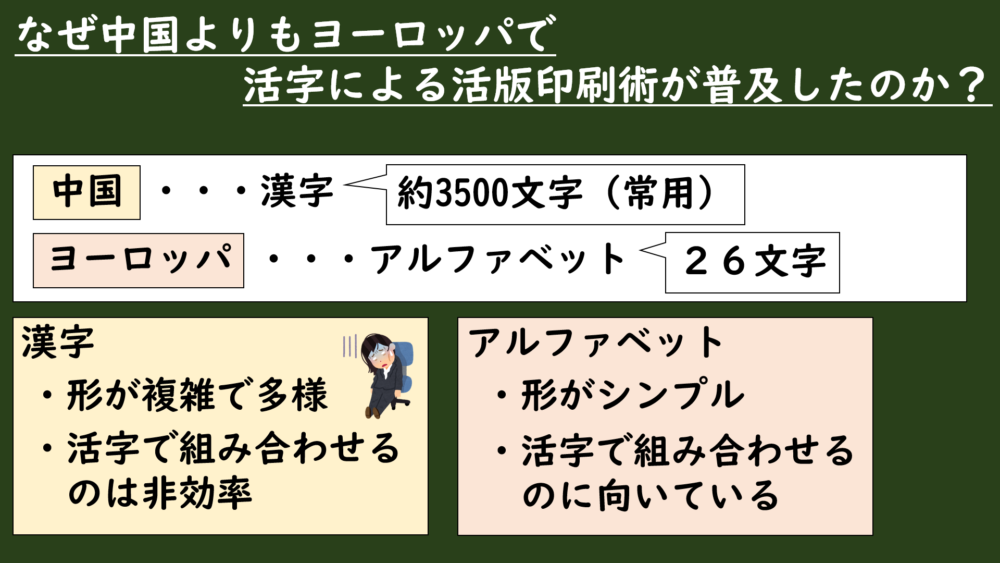

SQ:なぜ中国よりもヨーロッパで活字による活版印刷術が普及したのか?

中国とヨーロッパではどのような文字が使われていましたか?

それぞれの特徴がわかれば理解できますよ。

中国では日本でもおなじみの「漢字」が使われていましたよね。

一方、ヨーロッパで使われる文字は「アルファベット」です。

ここで漢字とアルファベットの文字数を比べてみましょう。

・漢字・・・約3500(常用漢字)

・アルファベット・・・26文字

漢字は普段使われないような文字も入れると1万以上あるそうですよ。(台湾教育部編纂、『異体字字典』)

漢字は表意文字で数が多いので、難しい漢字は活字にしずらいし、1文字ずつ組み合わせるには効率が悪かったんです。

対して、アルファベットは表音文字で26文字しかなくシンプルな形なので、活字にしやすく活版印刷に向いていたんです。

表意文字・・・意味を直接表す文字。

表音文字・・・音を表して意味を組み立てる文字

漢字よりもアルファベットの方が活字にするのに向いていたため。

それまでは写本(書き写した本)が基本でしたが、このこの活版印刷術によって書物が大量に印刷・出版されるようになりました。

それによってルネサンスで培った知識が民衆にも知られるようになって、芸術振興に貢献しました。

市民も手軽に本を買えるようになったことで、知識を共有することができるようになりました。写本から活字本になったことで、出版者名や出版年が印刷されて、目次や挿画も加えられるようになり、現在の本の形になっていったそうです。

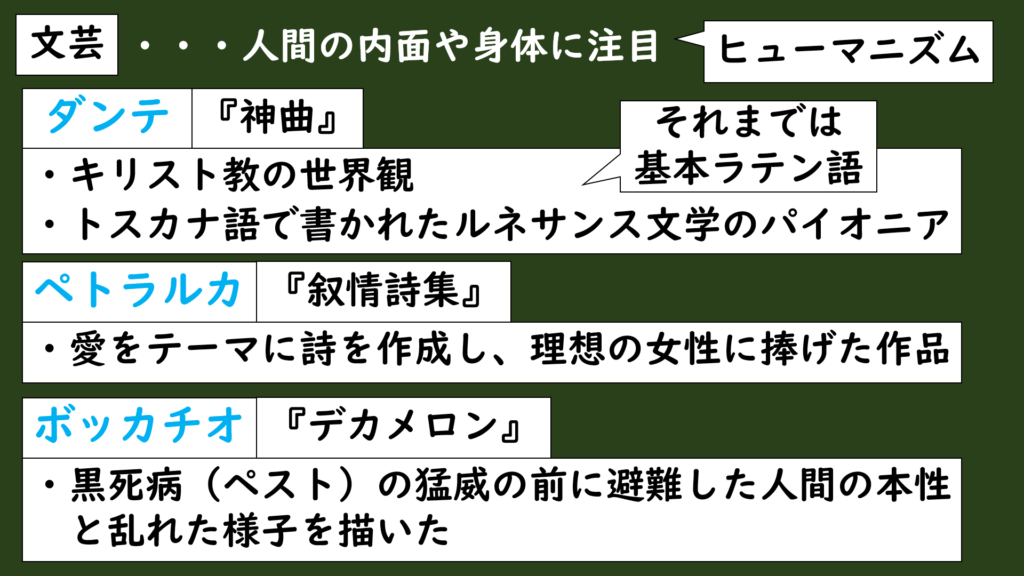

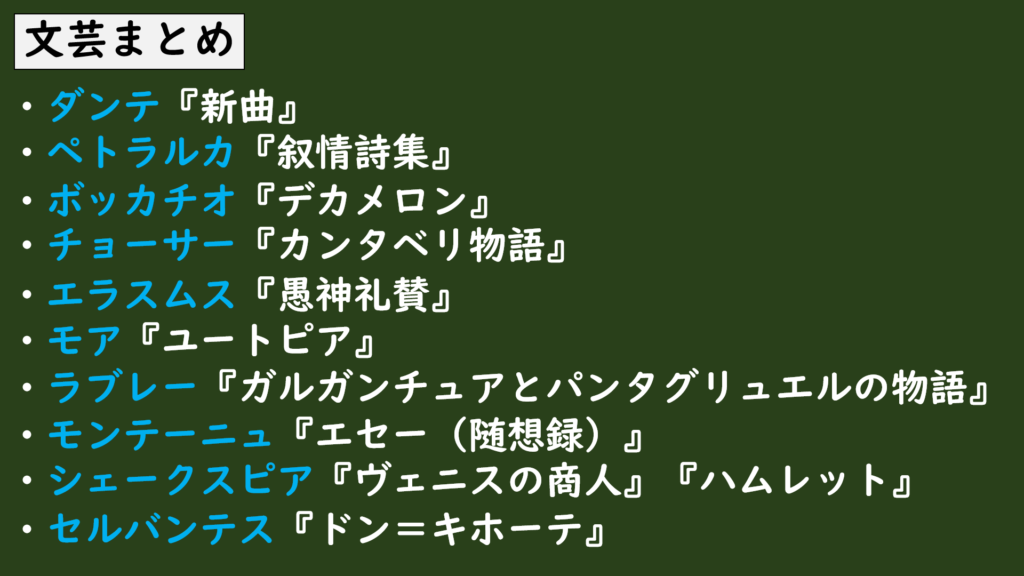

文芸

文芸でもヒューマニズム(人文主義)に基づいて、宗教よりも人間の内面や身体に注目した作品が多く作られました。

・ダンテ『神曲』

フィレンツェ出身の文学者だったダンテの『神曲』では、キリスト教の世界観ながらもラテン語ではなく当時の民衆が話していたトスカナ語で詩が書かれました。

その後のルネサンスでもキリスト教世界で使われたラテン語ではなく、それぞれの母国語で文学作品が作れるようになったため、ダンテはルネサンス文学のパイオニア(先駆者)として評価されています。

当時はまだ口語(話し言葉)だったので、各母国語で作品が作られたことで、ルネサンスを機に“その国民の文化”が意識されるようになっていきました。

・ペトラルカ『叙情詩集』

[11-1.2]ルネサンス②(思考)でも紹介した古代ローマの歴史研究者でもあったペトラルカは、愛をテーマに詩を書き、『叙情詩集』は早くに亡くなってしまった理想の女性に捧げられたものと言われています。

・ボッカチオ『デカメロン』

こちらも[11-1.2]ルネサンス②(思考)で紹介したように、ボッカチオは古代ギリシアの研究者でありながら、文学でも黒死病(ペスト)の猛威の前に避難した人間の本性と乱れた様子を描いた『デカメロン』を書きました。

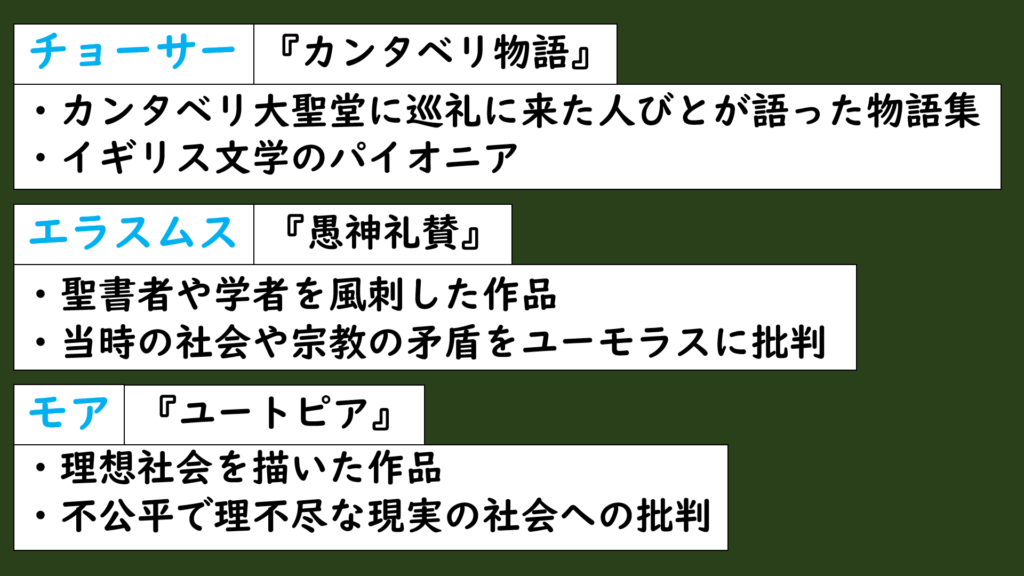

・チョーサー『カンタベリ物語』

イギリスの文学者だったチョーサーはボッカチオの影響を受けて、ロンドンの方言でカンタベリ大聖堂に巡礼に来たさまざまな人びとが語った物語集『カンタベリ物語』を書いて、イギリス文学のパイオニアになりました。

・エラスムス『愚神礼賛』

ルネサンス期の神学者・人文学者だったエラスムスは、

人間は愚かでも幸せに生きている。

として、規律に厳しくまじめな聖書者や学者を皮肉たっぷりに描いた『愚神礼賛』(ぐしんらいさん)をラテン語で書きました。

この作品では「愚神(愚かさの女神)」が語り手となり、当時の社会や宗教の矛盾をユーモラスに批判しています。

宗教改革前夜のヨーロッパにおいて、理性と信仰のバランスを問い直すきっかけとなった作品であり、エラスムスは“現状への疑問”を重んじるルネサンス人文主義の代表的存在とされています。

・モア『ユートピア』

イギリスの法律家で思想家だったモアは、理想社会を描いた『ユートピア』をラテン語で書きました。

この作品では、架空の島「ユートピア」における平等や理にかなった社会制度が語られていて、不公平で理不尽な現実の社会への批判が込められています。

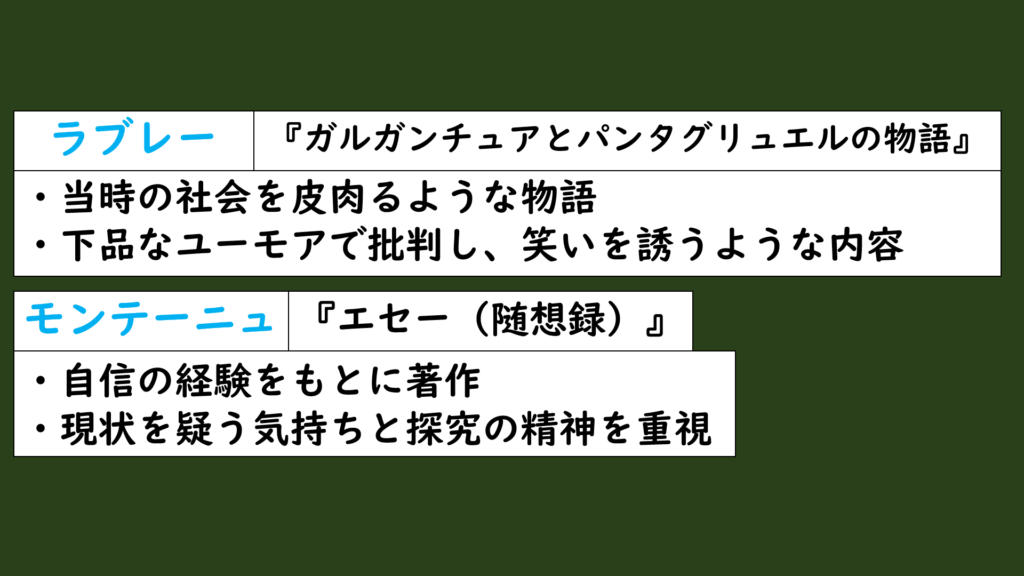

・ラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエルの物語』

フランスの医師で文学者だったラブレーは、巨人親子ガルガンチュアとパンタグリュエルの冒険を描いて、当時の社会を皮肉るような物語を書きました。

この作品では、その時代の教育や宗教、政治などあらゆる分野に対して、みだらで下品なユーモアで批判し、笑いを誘うような内容になっています。

中世ヨーロッパでは、人前では声をあげて笑うことは恥ずかしいことだとされていたので、ラブレーは人前でも思い切り笑い合うことを肯定しようとしました。

・モンテーニュ『エセー(随想録)』

フランスの思想家だったモンテーニュは、自身の経験や考えをもとに『エセー(随想録)』を書きました。

この作品では、人間の不完全さや多様な価値観を受け入れる姿勢が語られていて、個人の内面に向き合う新しい文学作品でした。

モンテーニュは「私は何を知っているか?」という問いを通じて、現状を疑う気持ちと探究の精神を重視していました。

当時起きていた宗教戦争についても、お互いの融和を呼びかけていたそうです。

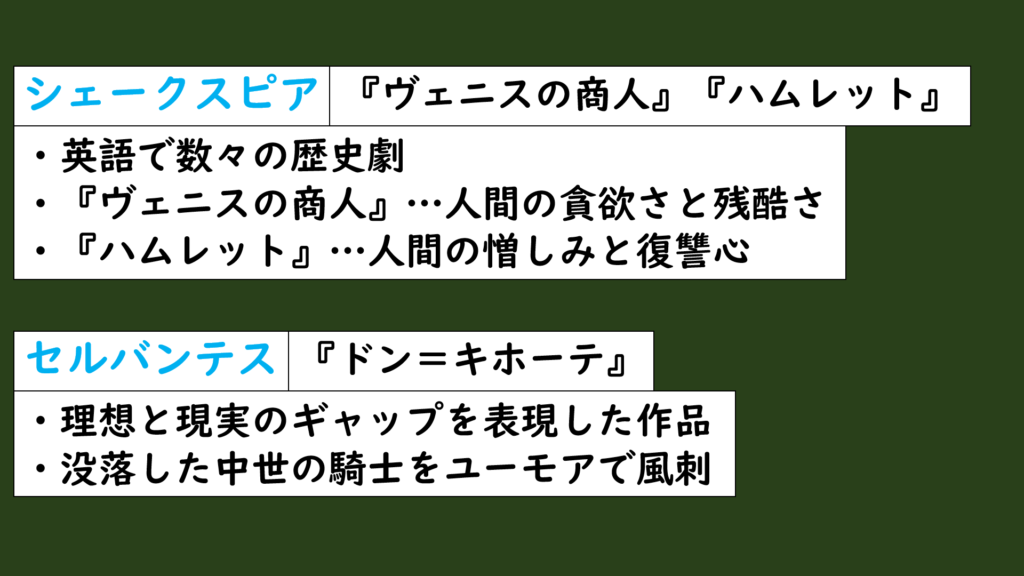

・シェークスピア『ヴェニスの商人』『ハムレット』

イギリスの劇作家だったシェークスピアは、ロンドンの舞台で活動しながら、英語で数々の歴史劇を生み出しました。

『ヴェニスの商人』では、商人アントーニオとユダヤ人シャイロックの契約をめぐる物語を通して、人間の貪欲さと残酷さが描かれています。

『ハムレット』では、父の死の真相を探る王子ハムレットの苦悩と復讐が描かれていて、人間の憎しみと復讐心が表現されています。

英語という母国語で人間の内面の本性を表現して、その後の文学に大きな影響を与えました。

・セルバンテス『ドン=キホーテ』

スペインの作家だったセルバンテスは、騎士道に憧れる老人ドン=キホーテと従者サンチョ・パンサの旅を描いた『ドン=キホーテ』を書きました。

この作品では、理想と現実のギャップを表現して、没落した中世の騎士をユーモアで皮肉っています。

セルバンテスも母国語のスペイン語で物語を書き、騎士道を風刺しながらも人間に尊さを伝えようとしました。

ちなみにセルバンテスはレパントの海戦に参加して左腕を失う経験をするなど、壮絶な人生を送っているんですよ。

まとめ

MQ:多様な分野で起きたルネサンスは、その後の社会にどんな影響を与えたのか?

A:古代ローマの影響を受けた建築様式、人間の内面を写実的に描いた美術、母国語による文学の発展は、各国の国民文化の意識を高めた。さらに活版印刷術の普及によって知識が広く共有され、火器や羅針盤の改良は軍事や航海に革命をもたらした。こうしてルネサンスは、近代社会の礎を築いていった。

今回はこのような内容でした。

次回は宗教改革についてです。なぜ16世紀にローマ=カトリック教会は改革を行ったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント