概要

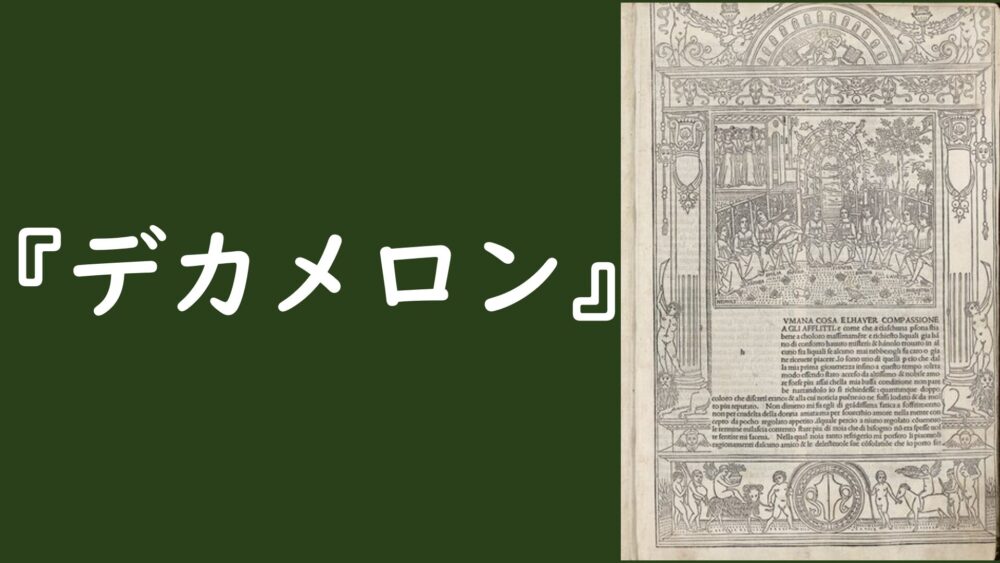

『デカメロン』は、14世紀イタリアの作家ボッカチオによって書かれた物語集です。

タイトルはギリシア語の「10日間」に由来し、黒死病(ペスト)から逃れた10人の若者たちが、フィレンツェ郊外の館で10日間にわたり語り合った100の物語から成り立っています。

歴史的背景

1348年、ヨーロッパを襲った黒死病(ペスト)は、人口の3分の1を失うほどの大惨事でした。

ボッカチオ自身もこの災厄を経験し、その恐怖と混乱の中で人々が求めた「生きる喜び」や「人間らしさ」を描いたのが『デカメロン』です。

文化的背景

この作品は中世の宗教中心の価値観から、ルネサンスの人間中心の思想へと移り変わる時代の空気を反映しています。

愛、欲望、機知、道徳といったテーマを通じて、人間の多面性を肯定的に描いているのが特徴です。

主な登場人物

語り手となる10人の若者たちは、それぞれ個性豊かです。

・パンフィロ:冷静で理知的な男性

・ディオネオ:自由奔放で機知に富む語り手

・パンピネア:リーダー的存在の女性

・フィアンメッタ:感受性豊かな女性

他にも、フィロストラト、フィロメナ、エミリア、ラウレッタ、ネイフィレ、エリッサなどが登場し、日替わりで「王」や「女王」として語りのテーマを決めます。

著書の内容

『デカメロン』は10日間にわたり、毎日10話ずつ語られます。

以下に各日のテーマと代表的な物語を紹介します。

この日はまだ物語の流れを整える段階。

語り手たちは自由に話を選び、機知や偶然にまつわる話が多いです。

たとえば、聖チェパレッロの話では、悪人が死後に聖人として崇められるという皮肉が描かれていて、宗教的権威への風刺が込められています。

この日は、登場人物が災難や試練に直面しながらも、知恵や運でそれを乗り越える話が語られています。

アンドレヴィッチョの話では、ペルージャ出身の青年がナポリで数々の災難に遭いながらも、最終的には金貨を手に入れて故郷に帰るという冒険譚になっています。

この日は、登場人物の願いや望みが叶う話が中心です。

アリベックとルスチィコの話では、信仰心から修道院に入った少女が、修道士との関係を通じて「神に仕える方法」を学ぶという、ユーモラスで風刺的な物語が語られています。

この日は、裏切りや死、悲恋などの重いテーマが語られています。

特に有名なのがギスムンダとグイスカルドの話です。

父親に身分違いの恋を禁じられた娘が、恋人の心臓をワイングラスに入れて渡されるという、悲劇的で象徴的なエピソードになっています。

前日の悲劇を受けて、この日は希望に満ちた物語が語られます。

フェデリーコの鷹の話では、貴族の青年が最後の財産である鷹を女性に捧げることで、誠実さが報われて結婚に至るという、感動的な話が語られています。

登場人物が機転を利かせて困難を切り抜ける話が中心です。

チェスカとチェッコの話では、女性が巧みに言葉を操って、周囲の男性たちを煙に巻く様子が描かれていて、言葉の力が際立つ日になっています。

この日は、女性が夫を巧みに欺く話が語られています。

マダマ・フィロメーナの話では、妻が夫の監視をかいくぐって恋人と密会する様子が、ユーモラスに描かれています。

恋愛における策略や裏切り、欲望が描かれる日です。

マゼット・ダ・ランポレッキオの話では、若者が修道院に忍び込み、修道女たちと関係を持つという大胆な物語が語られています。

宗教と欲望の境界が問われる話です。

再びテーマが自由となり、語り手たちは思い思いの物語を語ります。

この日は、物語のジャンルも多様で、恋愛、冒険、風刺などが入り混じっていて、語り手の個性が際立つ日になっています。

第十日目:高貴な行い

最後の日は、登場人物たちの高潔な行動や道徳的な勝利が描かれています。

グリゼルダの話では、夫に何度も試されながらも忠誠を貫く女性の姿が描かれ、忍耐と美徳の象徴として語り継がれています。

まとめ

『デカメロン』は、ペストという死の恐怖の中で語られた「生の物語」です。

人間の欲望、知恵、愛、悲しみ、喜びが100の物語に凝縮されており、ルネサンス文学の礎を築いた作品として、今なお多くの読者を魅了しています。

コメント