概要

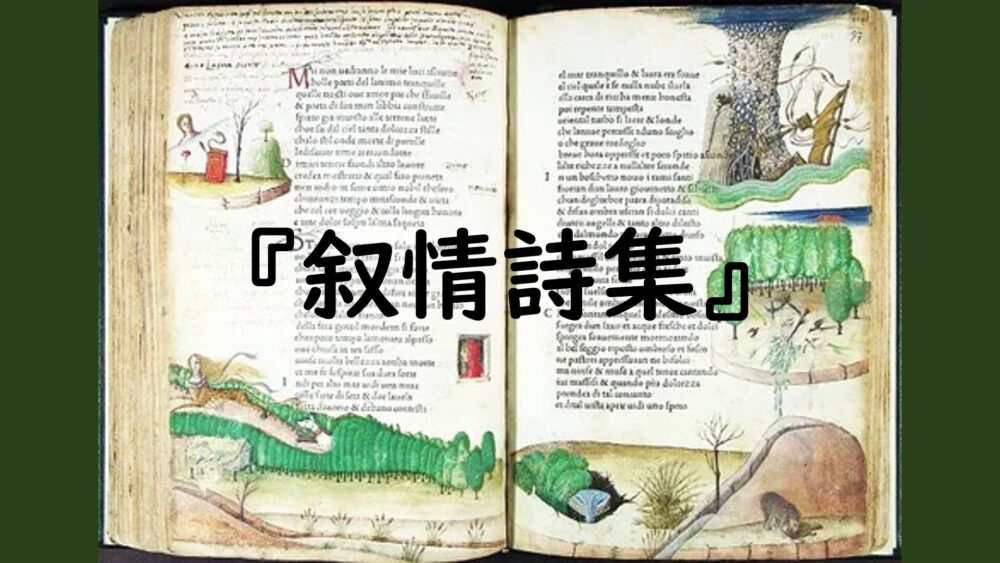

『叙情詩集』は、14世紀イタリアの詩人ペトラルカ(1304–1374)によって書かれた詩集です。

全体で366篇の詩からなり、その多くが「ラウラ」という女性への恋心をテーマにしています。

詩は主にイタリア語で書かれ、当時のラテン語中心の文学界に新風を吹き込みました。

この作品は、ただの恋愛詩ではありません。

愛と信仰、現実と理想の間で揺れる人間の心を繊細に描き出し、後のルネサンス文学やヨーロッパの詩に大きな影響を与えました。

歴史的背景

14世紀のイタリアは、都市国家が栄え、商業や芸術が発展し始めた時代でした。

一方で、黒死病(ペスト)の流行や政治的不安もあり、人々の心には不安と希望が入り混じっていました。

この時代は「中世」と「近代」のはざま、つまりルネサンスの夜明けとも言える時期です。

古代ギリシャ・ローマの文化が再評価され、人間の理性や感情に光が当てられるようになりました。

ペトラルカはこの流れの先駆けとなる「ヒューマニズム(人文主義)」の代表的存在です。

文化的背景

ペトラルカは、古代ローマの詩人ホラティウスやウェルギリウスを深く敬愛し、彼らの作品を模範としました。

しかし同時に、彼はラテン語ではなく「俗語」であるイタリア語で詩を書きました。

これは、より多くの人々に自分の思いを届けたいという願いからでした。

また、彼の詩は「個人の内面」に焦点を当てている点で革新的でした。

それまでの詩は宗教的・道徳的なテーマが中心でしたが、ペトラルカは自分の感情や苦悩を率直に表現しました。

主な登場人物

・ペトラルカ・・・詩人本人。恋と信仰の間で揺れる繊細な心を持つ人物として詩に登場します。

・ラウラ・・・詩人が恋い慕う女性。実在の人物かどうかは今も議論がありますが、詩の中では理想化された存在として描かれています。

著書の内容

『叙情詩集』の中心は、ラウラという女性への一途な恋です。

彼女を初めて見た「4月6日」の出会いから、彼女の死、そして死後も続く想いまでが詩に綴られています。

ラウラは現実の女性であると同時に、詩人にとっての「理想」や「美の象徴」でもあります。

彼女への恋は、喜びと苦しみ、希望と絶望をもたらし、詩人の内面を深く揺さぶります。

詩集は大きく「ラウラの生前」と「ラウラの死後」に分かれています。

形式はソネット(14行詩)が中心で、他にもカンツォ(歌)、セスティーナ(六連詩)など多様な形式が使われています。

この多様性は、詩人の感情の複雑さや、表現へのこだわりをよく表しています。

ペトラルカの詩には、恋愛の喜びだけでなく、罪悪感や自己嫌悪も描かれています。

ラウラへの愛が神への信仰と矛盾するのではないかという葛藤が、詩の中で繰り返し語られます。

このような内面の対話は、後のルネサンス文学や宗教改革の思想にもつながる重要なテーマです。

ラウラの死後、詩人の視線は次第に「永遠」や「魂の救い」へと向かいます。

彼女の面影は詩人の中で生き続け、やがて神の愛と重なっていきます。

この変化は、個人的な恋が普遍的な信仰へと昇華していく過程でもあり、詩集全体に深い精神性を与えています。

まとめ

『叙情詩集』は、ただの恋愛詩ではありません。

そこには、個人の感情、信仰との葛藤、そして永遠への憧れが織り込まれています。

ペトラルカは、自分の心の動きを詩というかたちで記録し、それを通じて「人間とは何か」を問いかけました。

この詩集は、ルネサンスの幕開けを告げる鐘のような存在です。

歴史や文学に興味を持ち始めた方にとっても、心に響く言葉がきっと見つかるはずです。

コメント