この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は中世の西ヨーロッパ文化の3回目として「美術・文学」についてです。これらはそれぞれその時代をどのように反映して発達していったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:美術・文学は当時の西ヨーロッパの時代をどのように反映していたのか?

今回の時代はここ!

美術

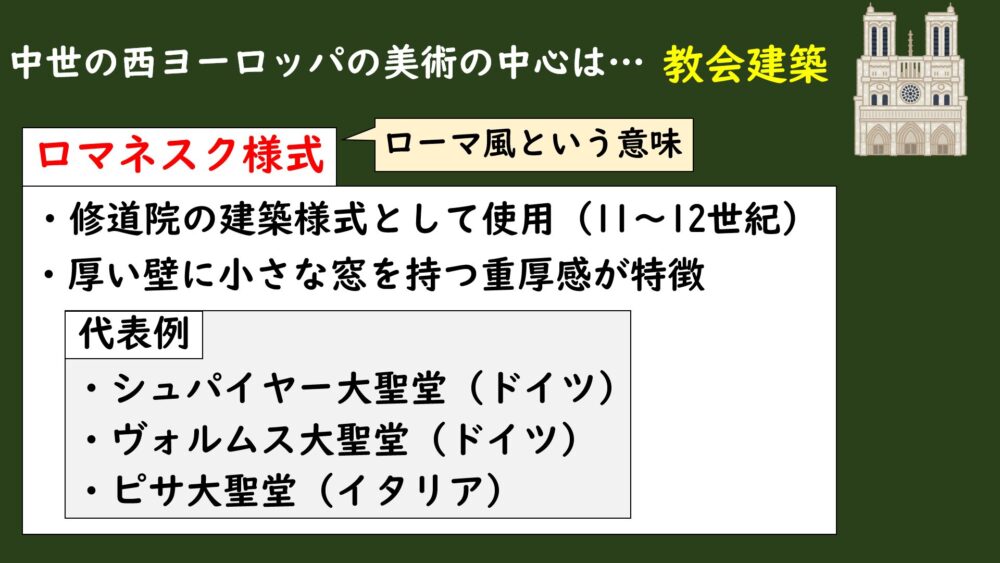

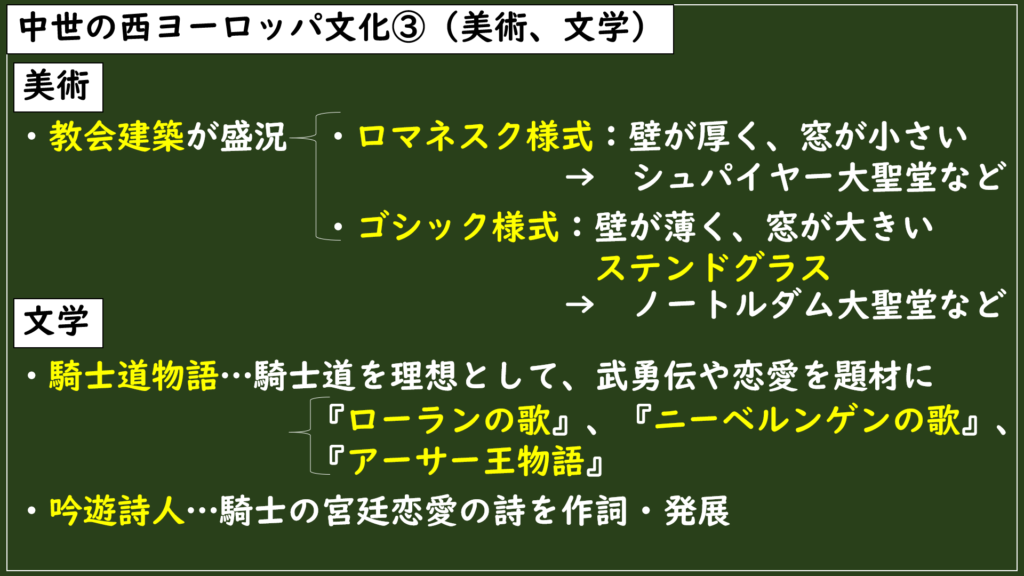

中世の西ヨーロッパの美術として代表的なものといえば教会建築ですね。

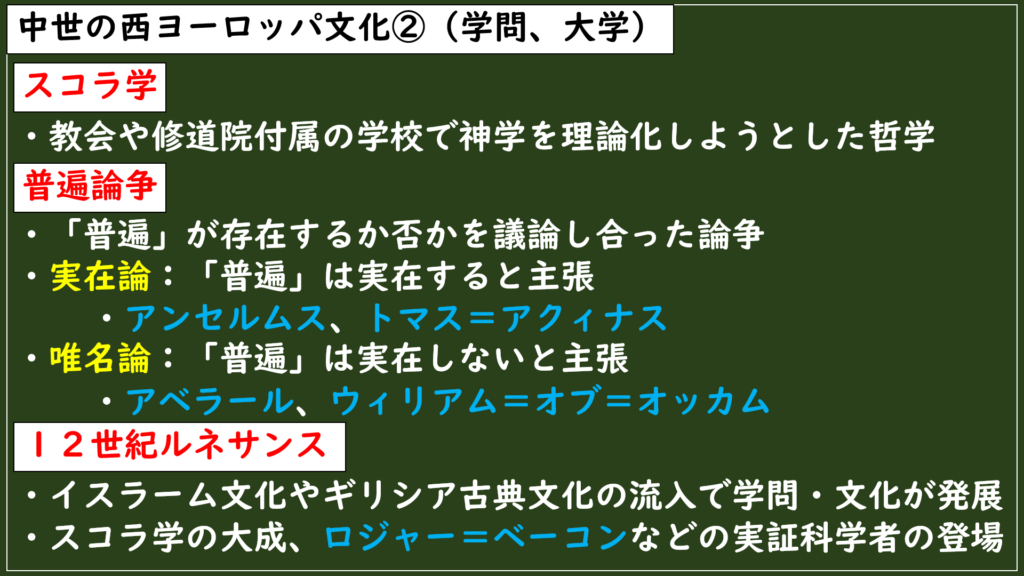

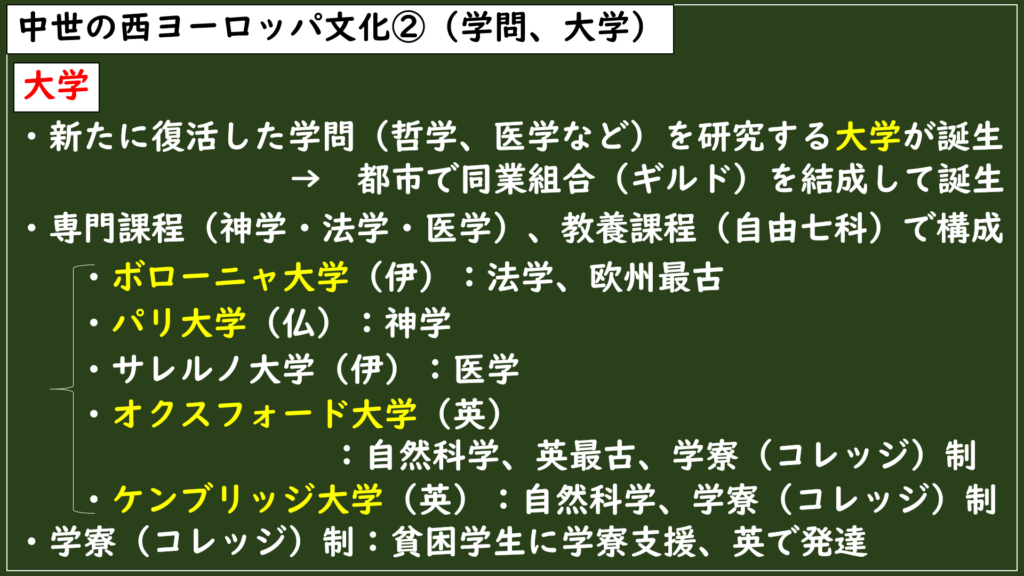

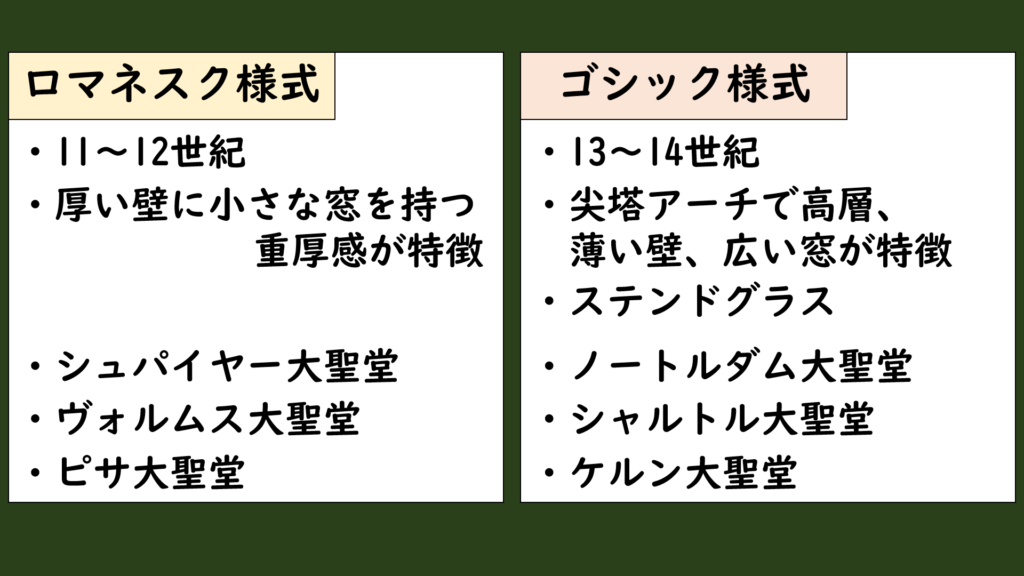

ロマネスク様式

もともとヨーロッパではビザンツ様式が広がっていましたが、11~12世紀にかけて、クリュニー修道院などの修道院の建築様式として使われるようになったのが、ロマネスク様式と呼ばれるものでした。

ロマネスク様式とは簡単にいうと、

厚い石壁に小さな窓をもつ重厚な建築様式

のことを指します。

屋根はローマ風の円形アーチ状で、分厚い石の屋根を支えるために太い柱と厚い壁を必要としたので、窓が必然的に小さくなって、全体的に重厚感のある感じになっています。

「ロマネスク」とは「ローマ風」という意味で、ローマの建築技法を取り入れて独自の建築様式に発展したことで、こう呼ばれているんですよ。

・シュパイヤー大聖堂(ドイツ)

・ヴォルムス大聖堂(ドイツ)

・ピサ大聖堂(イタリア)

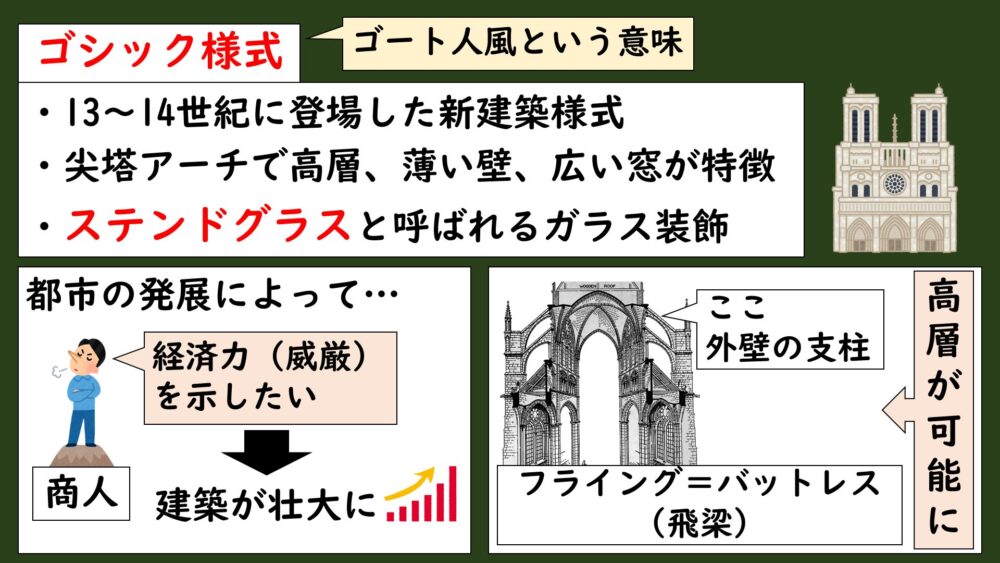

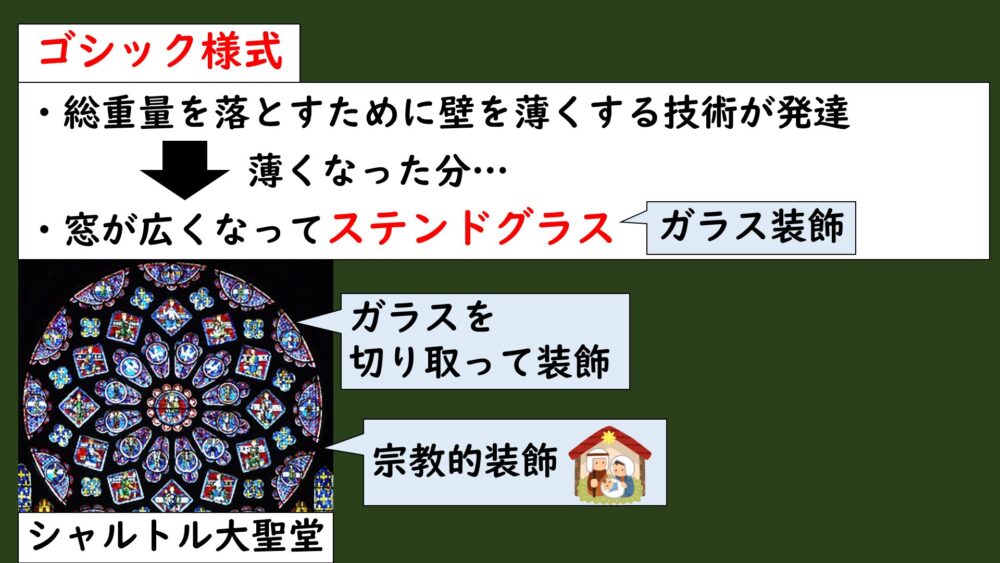

ゴシック様式

そして13~14世紀になると新たな建築様式は登場します。

それがゴシック様式と呼ばれるものです。

フランスでできた建築様式だそうですよ。

ちなみに、「ゴシック」とは「ゴート人風」という意味だそうで、ゲルマン人が使っていたアルファベットのゴシック書体がローマン書体に比べて無骨だったことから、壮大な建築様式をそう呼んだそうです。

ゴシック様式の特徴は、

尖塔アーチで高い塔と薄い壁で広い窓がある、ステンドグラスが特徴の壮大な建築様式

というような具合です。

ゴシック様式は、商業で発展した都市の商人が経済力を示すために、壮大にしようとして生まれた建築様式でした。

高さを出すためにフライング=バットレスと呼ばれる外壁を支えるアーチ状の梁(はり)を使うことで高層の建築を可能にしていました。

梁(はり)・・・建物や構造物の重量を支え、分散するために使われる水平材

高層になった分、総重量を落とすために壁を薄くする技術も発展して、その分窓が広くなったことで、ステンドグラスと呼ばれるガラス装飾が取り入れられて、神秘的な内装になっていきました。

・ノートルダム大聖堂(フランス)

・シャルトル大聖堂(フランス)

・ケルン大聖堂(ドイツ)

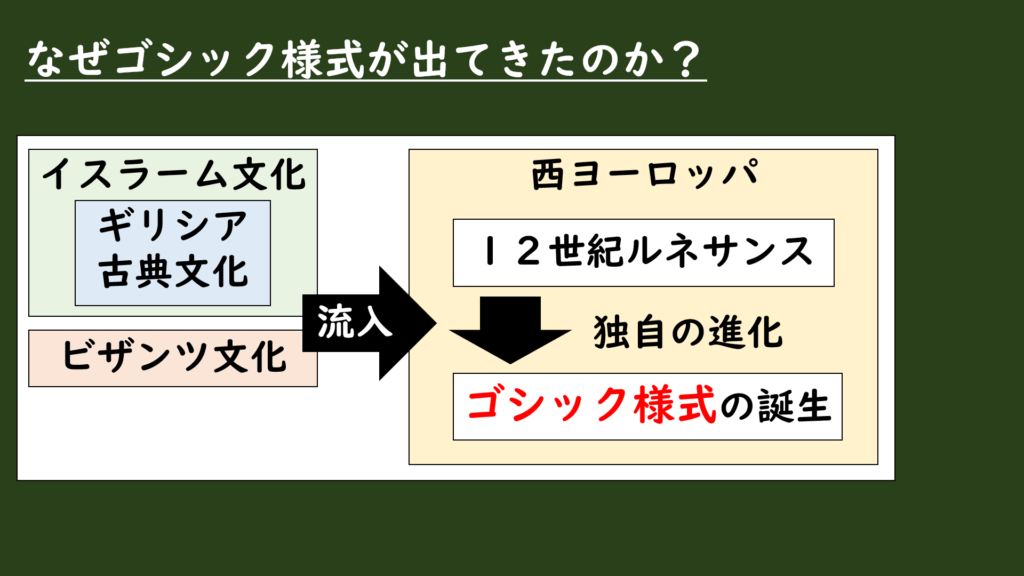

SQ:なぜゴシック様式が出てきたのか?

そもそも、なぜこの時期にゴシック様式が出てきたのでしょうか?

ゴシック様式が出てきた時代は何が起こった後だったでしょうか?

ゴシック様式が出てきた時代は13~14世紀でしたよね。

その前に起こっていたのが、[7-4.2]中世の西ヨーロッパ文化②(学問・大学)で扱った12世紀ルネサンスです。

この12世紀ルネサンスとは、イスラーム勢力の進出によってイスラーム文化やギリシア古典文化が流入してきて、それに刺激を受けて起こった文化発展でした。

建築の分野でも、イスラーム文化やビザンツ文化の影響を受けて独自の進化を遂げてゴシック様式ができたのではないかと言われています。

イスラーム建築のミナレット(尖塔)や、ビザンツ美術のモザイク壁画などに影響をうけているように感じますよね。

ただし影響は間接的なものなんで、具体的なことについてはまだ研究段階だそうです。

12世紀ルネサンスのイスラーム文化やギリシア古典文化の刺激を受けて、独自の進化を遂げてゴシック様式が出てきたと考えられる。

建築様式の「ロマネスク様式」と「ゴシック様式」を比較するとこんな感じになります。

文学

騎士道物語

学問ではもっぱらラテン語が使われていましたが、文学では口承によって表現された騎士道物語が流行しました。

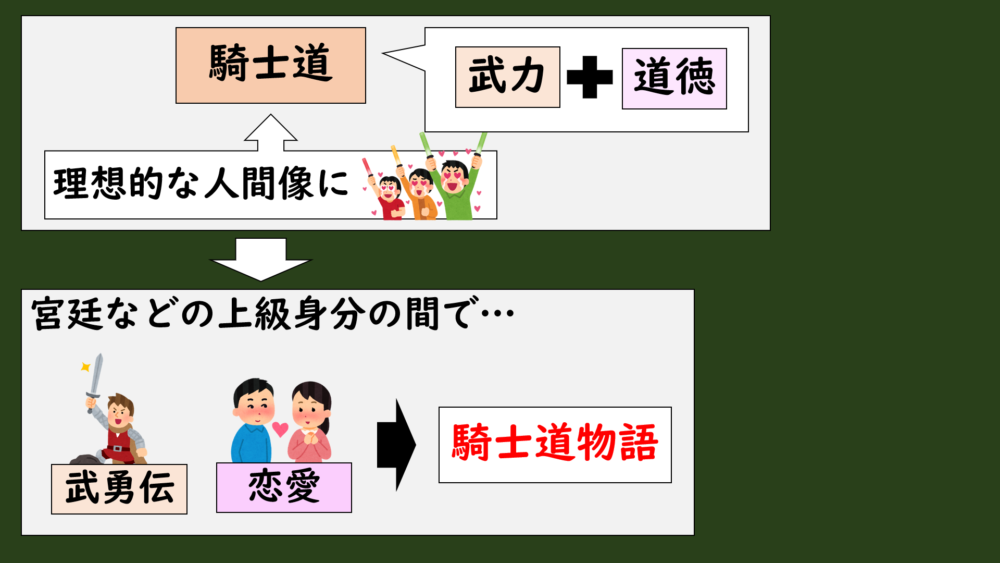

騎士道物語とは、騎士道を大事にする騎士たちの英雄的な戦いや恋愛を描いた文学のことを指します。

ここでいう騎士道とは、

武勇と主君への忠誠、神への信仰、女性・弱者の保護などを重視した道徳心。

という、当時の騎士の心構えや行動規範を現したものです。

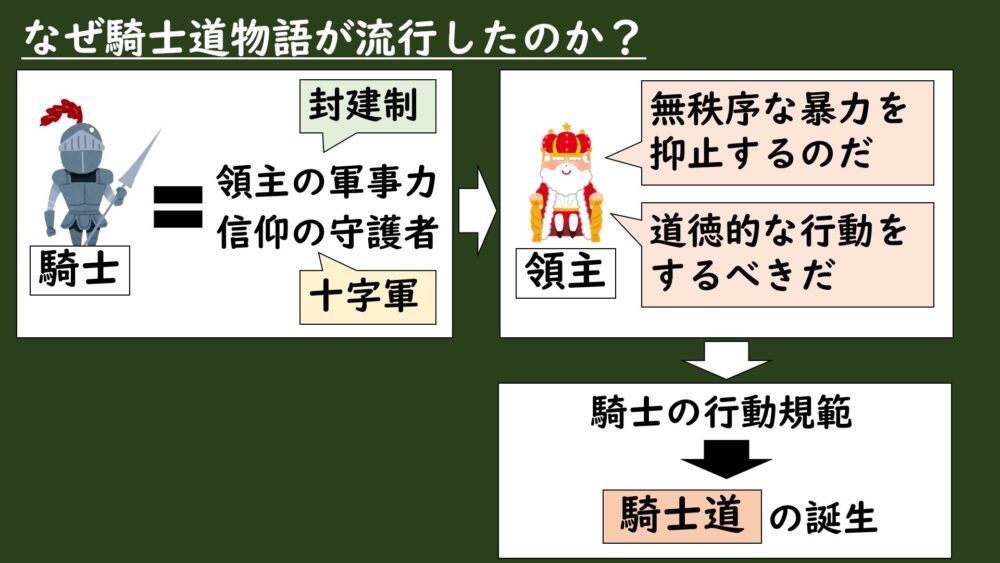

SQ:なぜ騎士道物語が流行したのか?

では、まずなぜ騎士道という考え方ができたんでしょうか?

まず騎士とは封建的主従関係において、領主に仕える兵士で軍事力が求められる身分でしたよね。

そして教皇が主導した十字軍などでは「信仰の守護者」として、聖地防衛の役割も担いました。

こうして「戦闘技術」と「信仰の防衛」の役割を与えらえた騎士は、

武力をむやみに使うのでなく、信仰を守る者として、みんなの模範となるべきだ!

そのためには、行動をしっかりと規律して道徳的な行いをしよう!

ということで、騎士による無秩序な暴力を防ぐために、道徳的な行動をとらせるためのルールを作りました。

それによって発展してできたのが、先ほど紹介した”騎士道”だったんです。

日本にも似たような”武士道”がありますね。それのヨーロッパ版と思っていただけば大丈夫です。騎士道の方が少しライトですが。

この騎士を規律化するためにできた騎士道の考え方は、武力を持っていながら道徳心を兼ね備えているという姿から、宮廷などの上級身分の人たちの間で、理想的な人物像として描かれるようになっていきました。

そうした騎士の武勇伝や宮廷恋愛がテーマにされてできた文学が、騎士道物語だったんです。

当時の騎士がみんなのヒーロー的存在だったんですね。現代でも強いヒーローが出てくる映画には恋愛がつきものですものからね。

封建制度と騎士階級の成長、キリスト教の影響などによって騎士道が人々の理想とされ、それらを題材とした文学として流行した。

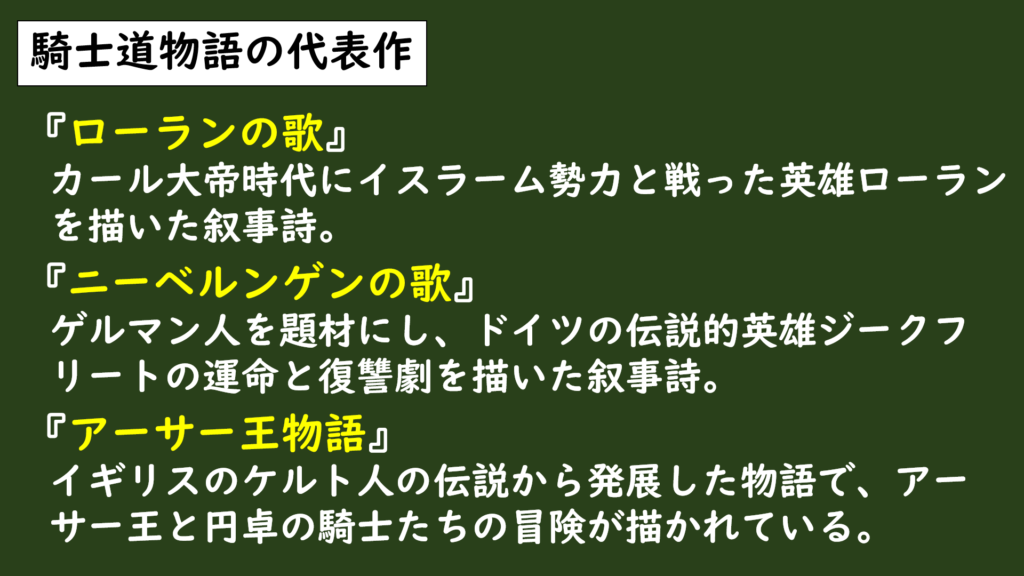

そんな騎士道物語の代表作としては、

『ローランの歌』・・・カール大帝時代にイスラーム勢力と戦った英雄ローランを描いた叙事詩で、フランス騎士の忠誠と勇敢さを称えた作品。

『ニーベルンゲンの歌』・・・ゲルマン人を題材にした叙事詩。ドイツの伝説的英雄ジークフリートの運命と復讐劇を描いた、中世ドイツ文学を代表する作品。

『アーサー王物語』・・・イギリスのケルト人の伝説から発展した物語。アーサー王と円卓の騎士たちの冒険が描かれ、騎士道精神と魔法の世界が融合した中世文学の傑作。

などがあります。

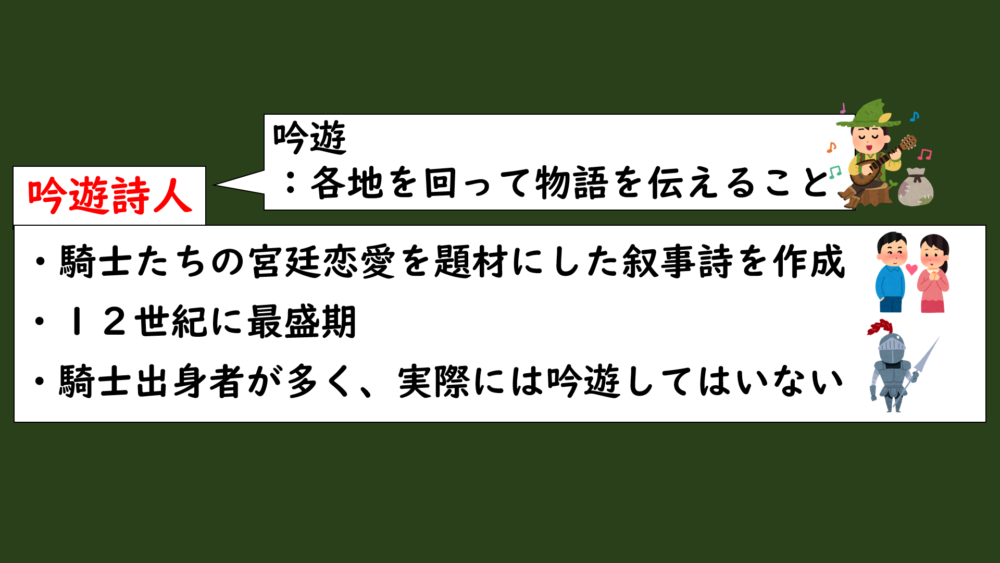

他にも騎士の宮廷恋愛を叙事詩にした作品も多く誕生し、こうした詩は吟遊詩人(ぎんゆうしじん)と呼ばれる人たちによって発展していきました。

吟遊・・・詩や歌を作りながら各地を巡り、人々に物語や伝説を伝えること

吟遊詩人は騎士などの身分であることが多く、フランスを中心に12世紀ルネサンスの一環として12世紀に最盛期を迎えました。

これもイスラーム文化の影響を受けたともいわれています。

ちなみに、吟遊と聞くと各地を回っているイメージですが、騎士などの上級身分の人が宮廷で詩を作っていることがほとんどだったので、実際は吟遊してなかったみたいですよ。なんでこんな呼び方をするんでしょうね。

まとめ

MQ:美術・文学は当時の西ヨーロッパの時代をどのように反映していたのか?

A:美術ではキリスト教の価値観を反映して、教会建築の分野で12世紀ルネサンスの影響を受けながら発展した。文学では封建制の価値観が反映されて、社会的理想とされた騎士の武勇や恋愛を描いた騎士道物語などが発展した。

今回はこのような内容でした。

次回からは、東アジア世界に戻って中世に時代に東アジアでは何が起こっていたのかについてみていきます。唐が滅びた後、東アジアはどうなってしまったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント