この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は十字軍についてです。この十字軍は西ヨーロッパにどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:十字軍が結成された思惑と結果は?

今回の時代はここ!

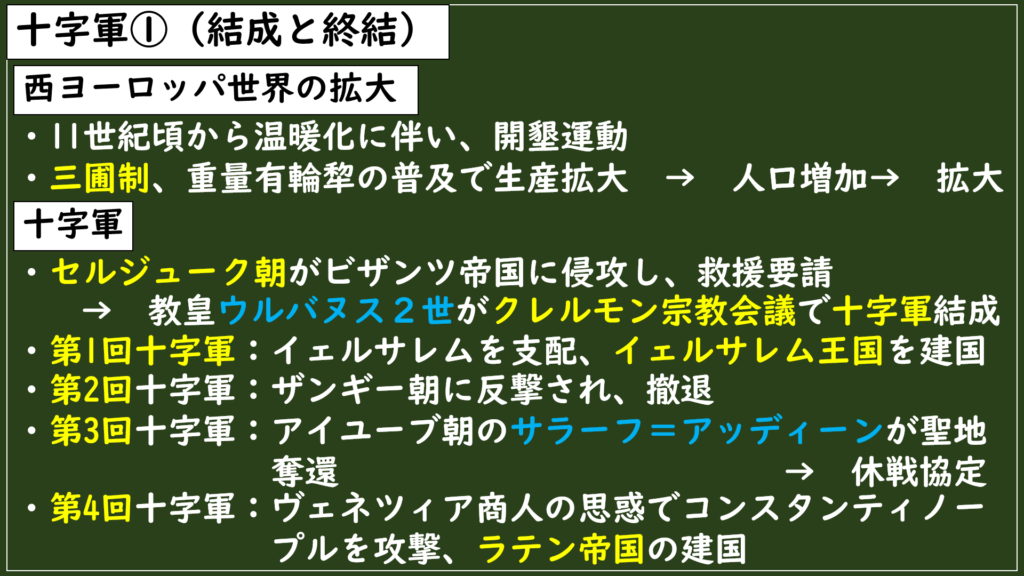

西ヨーロッパ世界の拡大

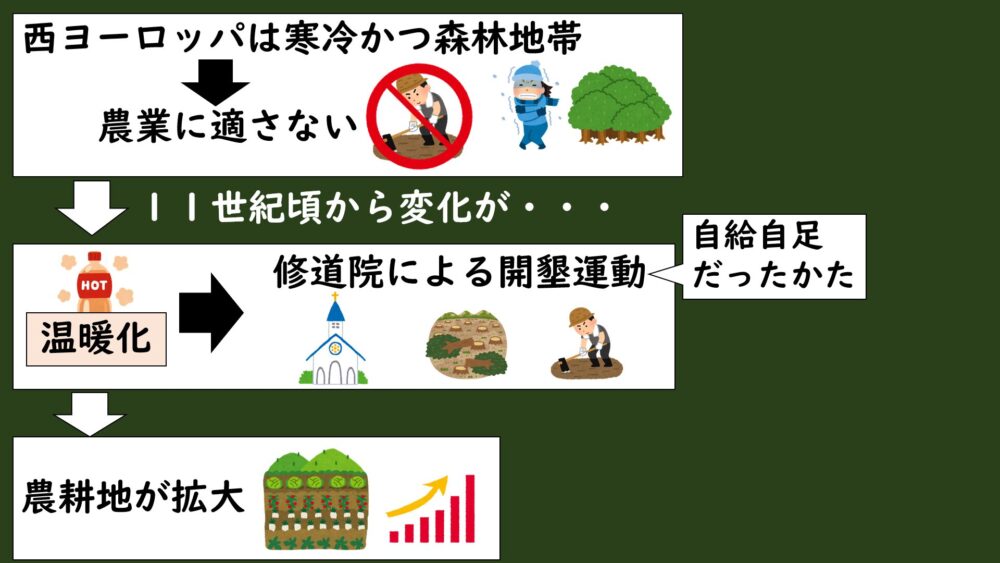

11世紀から13世紀ごろにかけて西ヨーロッパでは、修道院による開墾運動や東方植民、レコンキスタ(国土回復運動)などの運動が起こって、内と外で急拡大が起こっていました。

SQ:なぜこの時期に西ヨーロッパ世界は急拡大したのか?

ではなぜこの時期に急拡大が起きたんでしょうか?

それは“温暖化による気候変動”が大きく関係しているんです。

もともと西ヨーロッパは穀物生産が盛んな地域もありましたが、全体的に寒冷な地域が多く、森林が広がっていたので、農業生産には限界があったんです。

しかし、11世紀頃から気候に変化が起こります。

温暖化が起きたんです。

なのでそれまで寒くて開墾できなかった地域でも、開墾さえすれば農業生産ができるようになったんです。

まずこの温暖化で起こった運動が“開墾”です。

自給自足が原則の修道院を中心に森林の開墾運動が起きて、農耕地が拡大していきました。

その開墾に続いて起きたのが”技術革新”です。

以下に技術革新の例を解説していきますね。

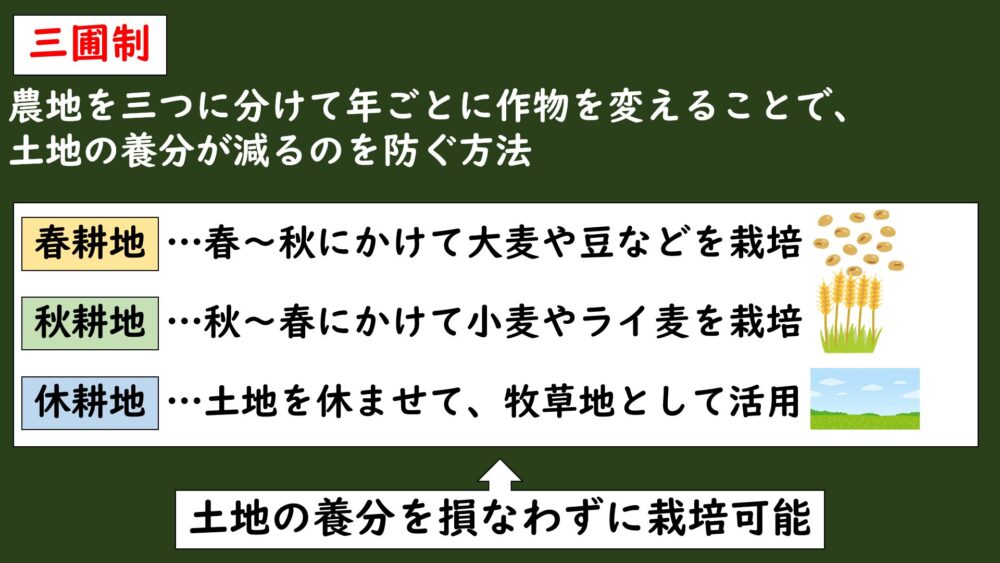

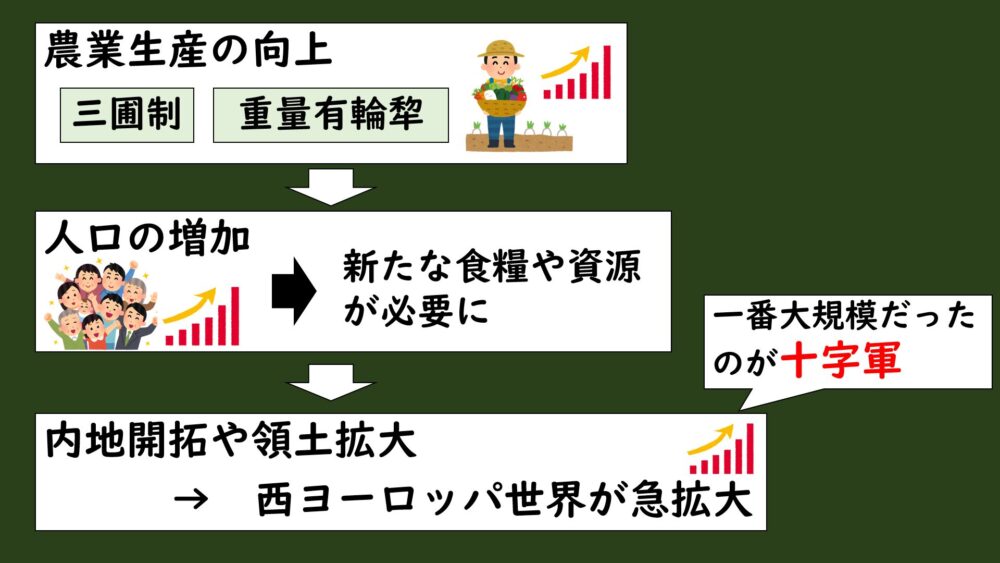

三圃制

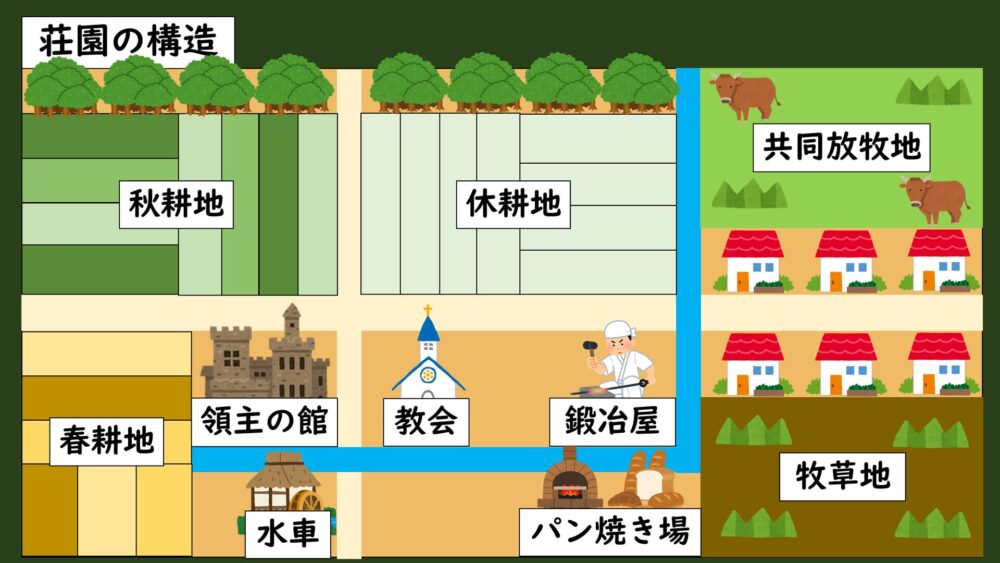

荘園では農民1人1人に耕地があるわけではなくて、農民全員で耕地を数分割して耕すやり方をしていました。

耕地は主に2つに分けられて「耕作地」と「休耕地」にわける二圃制をとっていました。

しかし、二圃制だと土地の養分が徐々に低下していって生産量が減少していく問題にぶち当たります。

そこでさらに効率的に土地の養分を損なわずに生産するために開発・導入されたのが三圃制という耕地を3分割する制度でした。

・春耕地・・・春~秋にかけて大麦や豆などを栽培

・秋耕地・・・秋~春にかけて小麦やライ麦を栽培

・休耕地・・・土地を休ませて、牧草地として活用

このような形で、耕地を三分割して年ごとに作物を変えることで土地の養分を損なわずに栽培できるようになっていき、生産量が増大していきました。

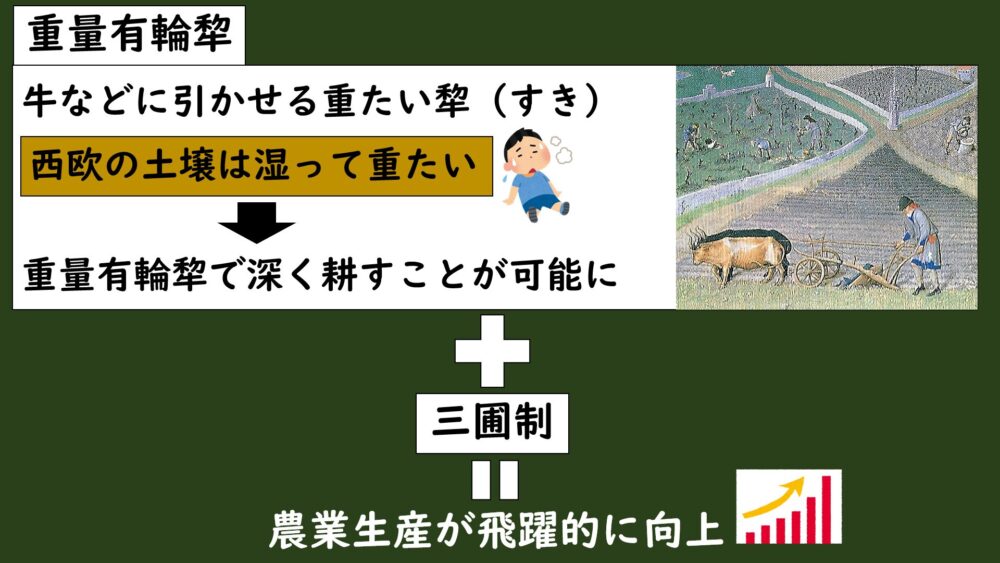

重量有輪犂

そしてこの三圃制に加えて生産力増大に貢献したのが、牛などの家畜に重たい犂(すき)を引かせることで深く耕すことができる重量有輪犂の登場です。

西ヨーロッパの土壌は湿っていて重たかったので、耕すのに一苦労でした。

そこで犂の重量を重たくして牛に引かせることでこの問題をクリアしたんです。

重いこの重量有輪犂は近現代でも使用されているんですよ。

このように重量有輪犂と三圃制が普及したことで農業生産が飛躍的に向上していくことになりました。

農業生産が向上することで何が起こり得るでしょうか?

食糧が増えるので、それまで貧困で苦しんでいた人たちが食べられるようになって、人口増加につながると思います。

そうですね。それまでの食糧不足だった人々へ食糧が行き渡るようになるので、西ヨーロッパでは人口増加が起きました。

この人口増加によって、新たな食糧や資源を確保するために内地の開墾や外部への領土拡大が西ヨーロッパ中でおこなわれて、急拡大していったというわけなんです。

この西ヨーロッパの急拡大のなかでも最も大規模な拡大運動だったのが十字軍でした。

温暖化にともなって開墾が進み、三圃制や重量有輪犂などの普及によって農業生産力が向上した。これによって起こった人口増加に対応するために西ヨーロッパ世界が急拡大していった。

十字軍の発足

クレルモン宗教会議

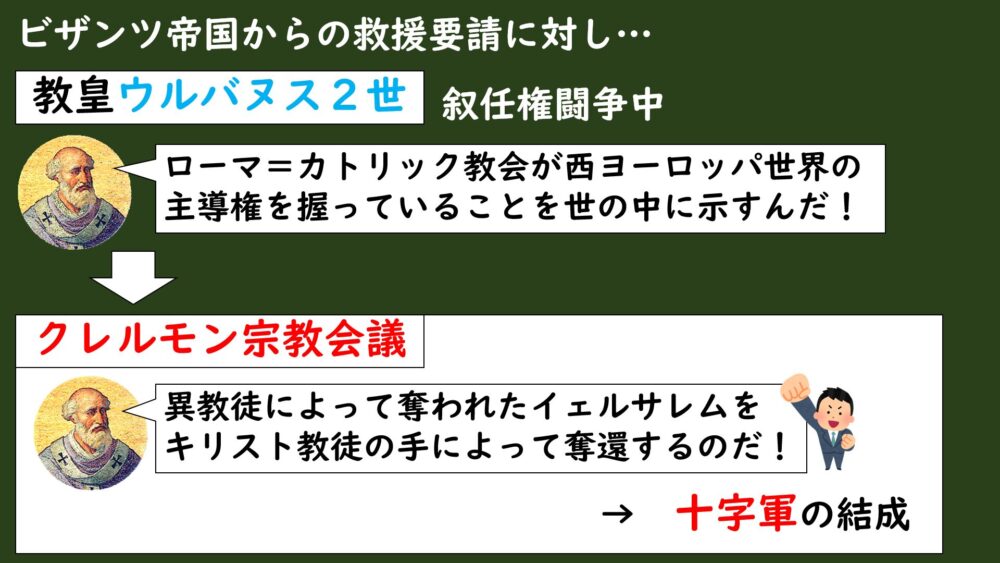

まずは西ヨーロッパの急拡大している最中、実は東ヨーロッパ世界には脅威が迫っていました。

その脅威とは当時、西アジアで強大化していたセルジューク朝です。

セルジューク朝は地中海に面した聖地イェルサレムを支配して、アナトリア(現在のトルコ)にも進出して、そこを支配していたビザンツ帝国を脅かす存在になっていました。

マンジケルトの戦いではビザンツ帝国の皇帝が捕虜になってしまうほどの敗北を喫しました。

奪われたイェルサレムやアナトリアを奪還するには帝国だけでは厳しいから、西のローマ=カトリック教会に応援を要請するしかない。

ということで、ビザンツ皇帝はイェルサレムやアナトリアを奪還するために応援を要請したのが、西ヨーロッパのローマ=カトリック教会だったんです。

要請を受けた当時の教皇はウルバヌス2世という人物でした。

当時のローマ=カトリック教会は絶賛、叙任権闘争の真っただ中だったので、教皇ウルバヌス2世はローマ=カトリック教会の権威確立に奔走している時期だったので、、、

「ローマ=カトリック教会が西ヨーロッパ世界の主導権を握っているんだ!」というをことを世の中に示すんだ!

ということで聖職者たちを集めたクレルモン宗教会議を開催します。

その会議でウルバヌス2世は、

異教徒であるトルコ人によって奪われたイェルサレムをキリスト教徒の手によって奪還するのだ!

という熱い演説によってキリスト教徒たちは喚起して、聖地奪還のために結成されたのが十字軍だったんです。

実は十字軍の目的はもちろん聖地奪還でしたが、実はイェルサレムではキリスト教徒の巡礼事態は認められていたんです。

ウルバヌス2世はこの十字軍で西ヨーロッパ世界の主権をローマ=カトリック教会にするのと、ビザンツ帝国を助けて東西教会の統一を優位に進めるのも目的にあったようです。

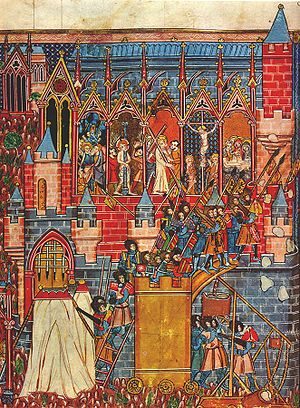

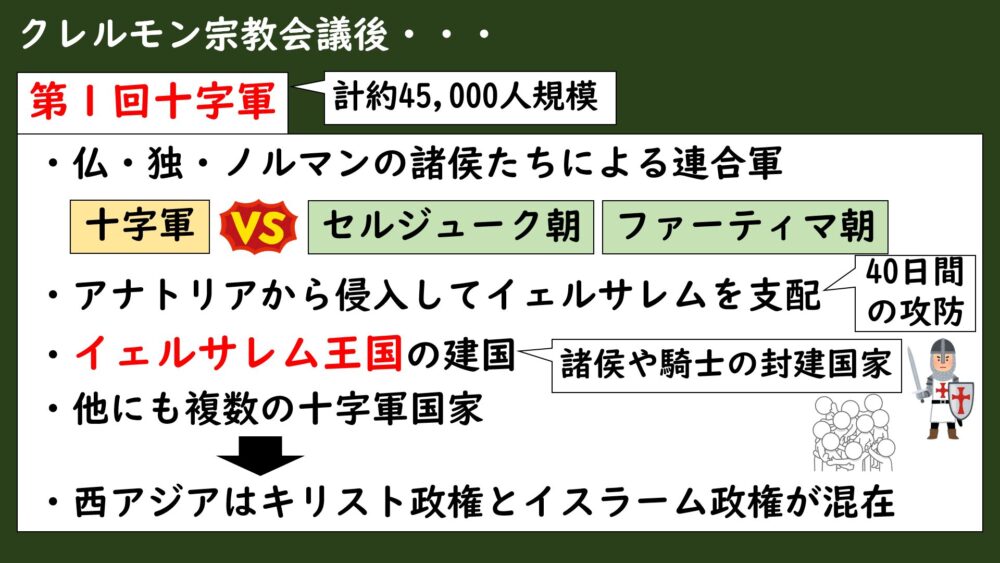

第1回十字軍

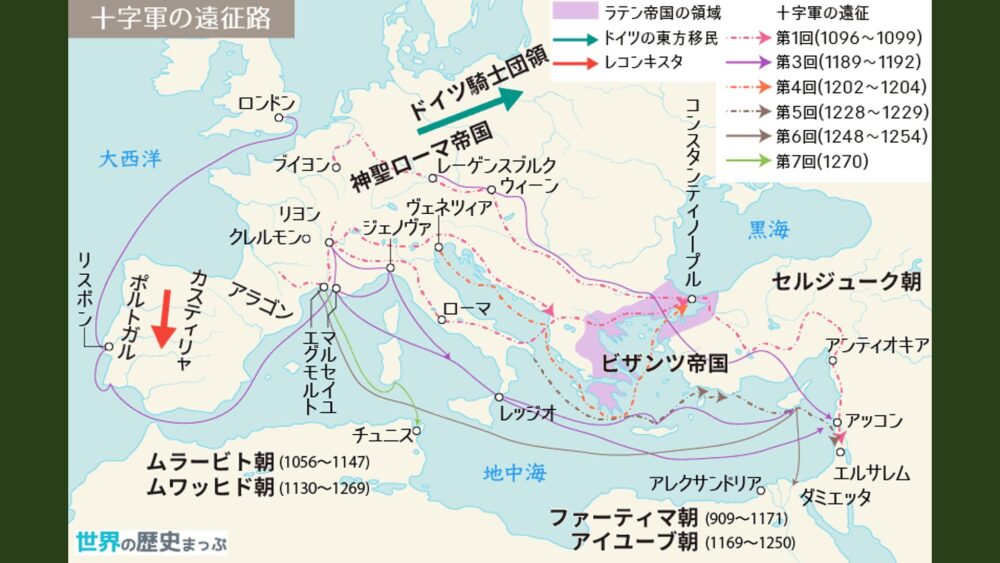

クレルモン宗教会議によってフランスやドイツ・ノルマン人諸侯たちが兵士を出して編成された連合軍が第1回十字軍でした。

全部で約45,000人ほどの規模だったそうです。

なかには民衆たちも自発的に十字軍について行って戦った人たちもたくさんいたそうですよ。

1096年に結成された第1回十字軍は、ビザンツ帝国でビザンツ軍と合流してアナトリアからイェルサレムを目指して進軍しました。

連合チームなので連携がうまくいかず、セルジューク朝に苦戦しながらも進行していき、1099年にイェルサレムに侵攻して約40日の攻防のすえ、イェルサレムを支配することに成功しました。

ちなみにイスラーム勢力は当時分裂状態だったので、十字軍がイェルサレムに侵攻した時は、厳密にいうとすでにファーティマ朝の支配下だったそうです。

イェルサレムを支配した第1回十字軍は、そこに諸侯を建てて騎士などに領土を与える封建国家であるイェルサレム王国を建国しました。

十字軍はイェルサレムの奪還には成功しましたが、その裏で十字軍による民衆への虐殺が起きて、数万人が犠牲になったといわれています。

多くの財宝も略奪されて、岩のドームにあった財宝は空になったそうですよ。

イェルサレム王国の他にも諸侯によって十字軍国家が複数建国されて、西アジアにはキリスト政権とイスラーム政権が混在するカオスな状況へとなっていきました。

第2・第3回十字軍

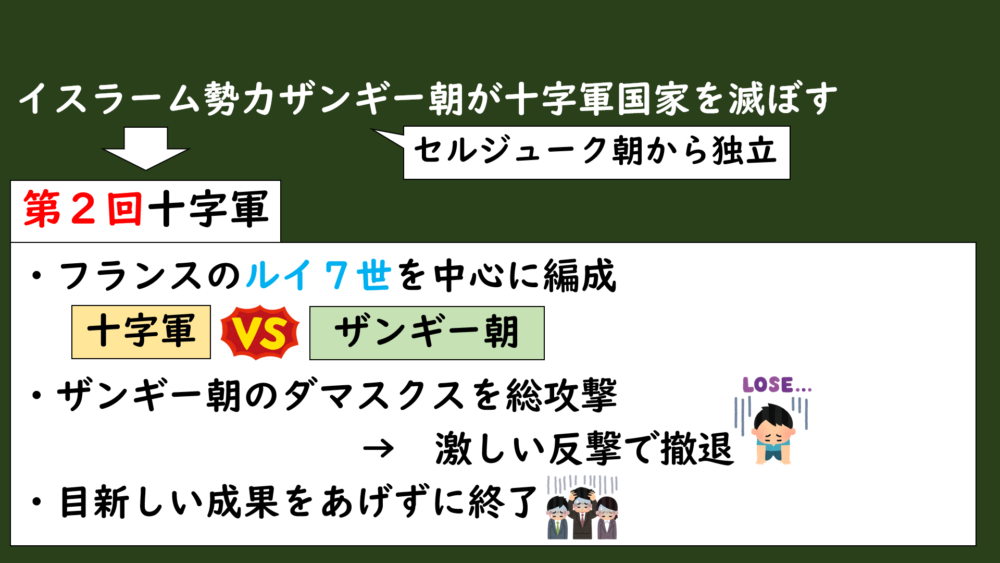

第2回

しかし、ほどなくしてイスラーム勢力もザンギー朝が成立したことで十字軍国家への反撃が始まります。

このザンギー朝によって十字軍国家の一つが滅ぼされたことで、フランス王ルイ7世を中心に、第2回十字軍が結成されます。

この第2回十字軍はイェルサレムで聖地巡礼をおこなった後、その後ザンギー朝のダマスクスを総攻撃しましたが、激しい反撃を受けて撤退する羽目になり、目新しい成果を出せずに終わってしまいました。

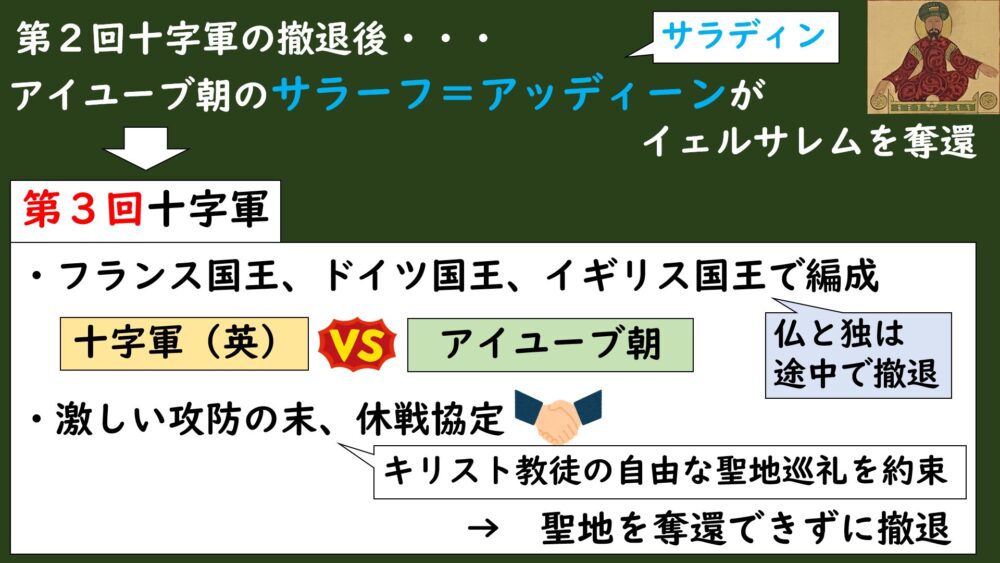

第3回

第2回十字軍が失敗に終わったあと、エジプトではアイユーブ朝が誕生してサラーフ=アッディーン(サラディン)のもとで西アジアに勢力を拡大していました。

このサラーフ=アッディーンによってイェルサレムが奪われてしまい、西ヨーロッパはこの事態を受けて聖地奪還のために第3回十字軍が結成されます。

この第3回十字軍は、イギリスの「獅子心王」リチャード1世やドイツの「赤ひげ帝」フリードリヒ1世、フランスの「尊厳王」フィリップ2世など、西ヨーロッパの名だたる名君が参加した十字軍でした。

しかし、これだけの面々で挑んだ十字軍でしたが、途中でドイツ王が事故死してドイツ軍が退却、フランス王とイギリス王はもともと対立して仲が悪かったので途中でフランス軍が退却するなど、足並みがそろっていなかったんです。

結局イェルサレム奪還は残ったイギリスのリチャード1世が担うことになって、サラーフ=アッディーンと対決しました。

一進一退の攻防を繰り広げましたが、十字軍は聖地を奪還することができず、お互いに休戦協定を結んでキリスト教徒がイェルサレムに自由に出入りできることを約束して十字軍は退却し、第3回十字軍は終わりました。

この過程でサラーフ=アッディーンの武勇伝が西ヨーロッパに伝わって「サラディン」として有名になったんですよね。

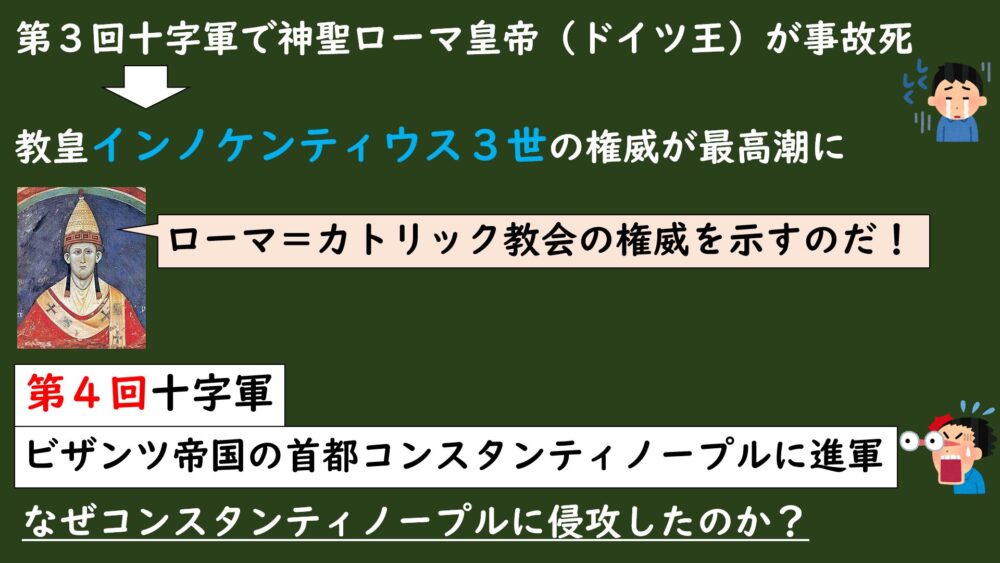

第4回十字軍

第2・3回と失敗に終わった十字軍でしたが、神聖ローマ皇帝のドイツ王フリードリヒ1世が事故死したことで、西ヨーロッパでは教皇インノケンティウス3世率いるローマ=カトリック教会の権威が最高潮に達します。

教皇はその権威を示そうと、再び十字軍を呼びかけて第4回十字軍が結成されます。

しかし、この第4回十字軍はなんと聖地イェルサレムではなく、ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを占領しようと進軍していったんです。

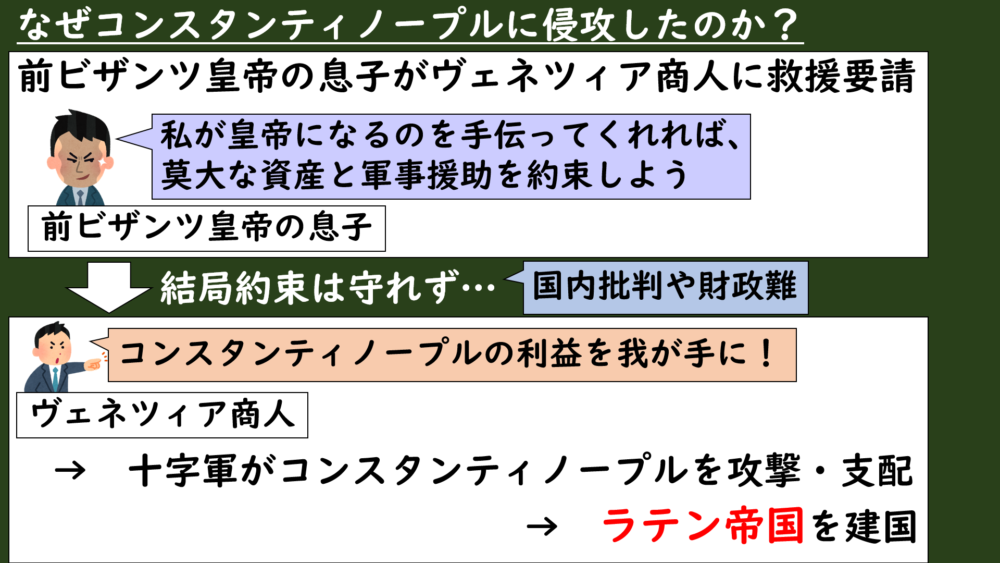

SQ:なぜ第4回十字軍はコンスタンティノープルに侵攻したのか?

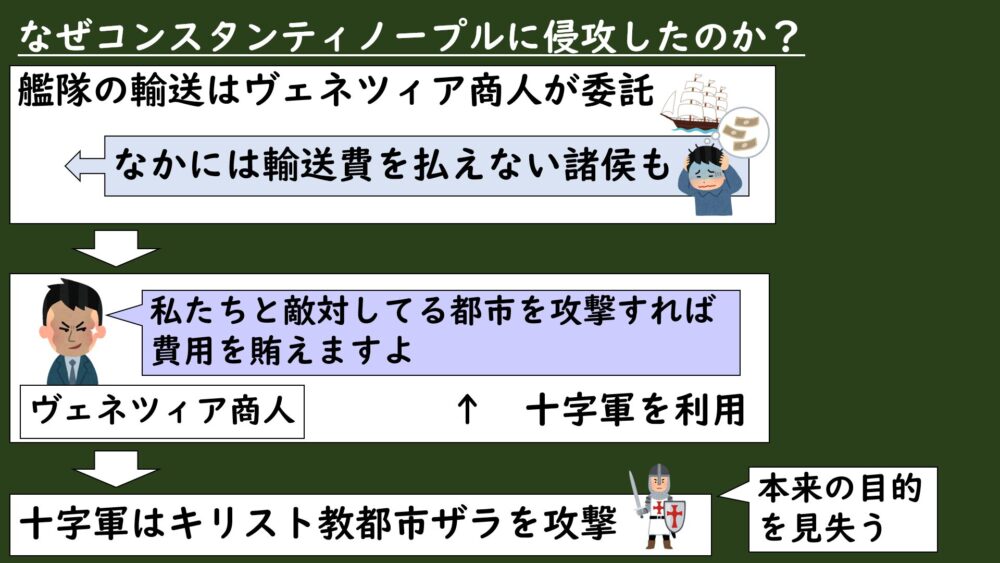

これのヒントは、十字軍の艦隊を提供していたのが東方貿易を担っていたヴェネツィア商人たちだったことです。

この商人たちは交易とそれによって得られるお金が大好きでした。

当時、十字軍は東方貿易を担っていたヴェネツィア商人たちに艦隊の輸送を委託していました。

なのでヴェネツィア商人たちは十字軍を編成している諸侯たちから輸送費をもらっていたんですが、この輸送費を払えない諸侯たちもいたんですね。

そこで、

輸送費が払えないなら、私たちヴェネツィア商人と交易で敵対している都市を攻撃してください。そうすれば輸送費をまかなえますよ。

という、いかにも商人らしいビジネス商談を持ちかけてきたんです。

このヴェネツィア商人の提案によって、十字軍は同じキリスト教の都市ザラを攻撃してしまったんです。

もうこの時点で十字軍本来の目的を失ってますよね。

でも資金が調達できてここから聖地奪還に向かってくれれば百歩譲って理解できますが、次に向かったのがビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルだったんです。

当時、第4回十字軍の話を聞いて皇位継承権を持つ前ビザンツ帝国の息子が、

もし私がビザンツ皇帝になるのを手伝ってくれれば、莫大な資産と軍事的援助を約束しよう。

とヴェネツィア商人に持ちかけたんです。

この誘いにのったヴェネツィア商人は十字軍をビザンツ帝国に差し向けます。

要はビザンツ帝国の皇位継承争いに十字軍が利用されてしまったんですね。

しかし、いざビザンツ帝国にせまると、

やはりあの約束は守れそうにない。

と言ってきたんです。彼に対する帝国内での批判や財政が圧迫していたなどが理由でした。

しかし、ヴェネツィア商人は他にも目的があったんです。

東西貿易でライバルでもあるコンスタンティノープルを支配下に入れれば、貿易の利益は全てヴェネツィア商人のものだ。

と考えていたんです。

ヴェネツィア商人からすると、人口100万越えの国際貿易都市として繁栄していたコンスタンティノープルを支配下に入れて、東西貿易を独占してやろうという魂胆があったんです。

これによって十字軍はそのままコンスタンティノープルを攻撃して占領・略奪をおこなってラテン帝国を建国しました。

一応侵攻の大義名分は東西教会統一とか、ラテン人の保護などありましたが、後付けでしかありません。現代の戦争も同じようなもんですよね。

艦隊や輸送を担っていたヴェネツィア商人が、国際貿易都市であるコンスタンティノープルの利益を手に入れたいという欲から十字軍を利用して侵攻した。

ちなみに教皇インノケンティウス3世は、はじめブチギレていたそうですが、ラテン帝国建国した後はそれを祝福したみたいです。

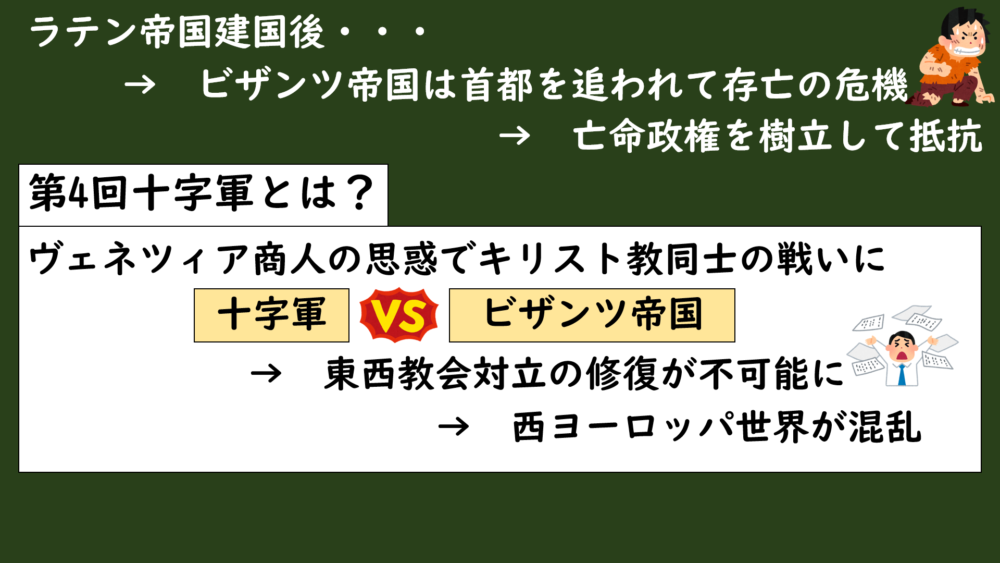

このラテン帝国によってビザンツ帝国は滅亡の危機に陥りましたが、亡命政権を建ててラテン帝国と抗争しました。

この第4回十字軍はヴェネツィア商人の思惑によってキリスト教勢力同士が戦う羽目になり、東西教会の対立がもう修復不可能になるなど、西ヨーロッパ世界を混乱させる結果になってしまいました。

その後の十字軍

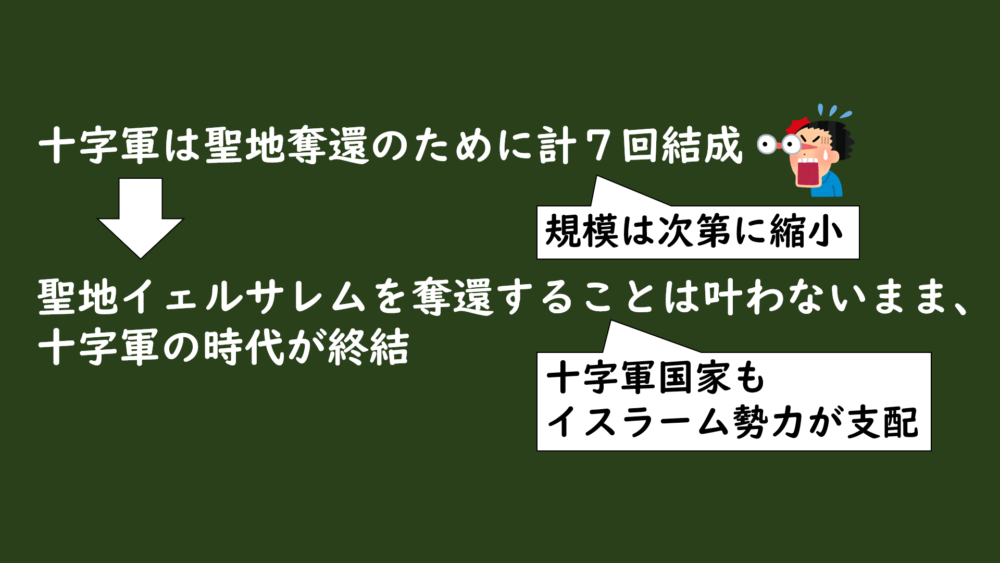

その後も十字軍は聖地奪還のために第7回まで結成されました。

しかし、その規模も時代を追うごとに縮小していき、西アジアの十字軍国家もイスラーム勢力に支配されてしまいました。

このようにして最終的に聖地イェルサレムを奪還することは叶わないまま、十字軍の時代は終わりを迎えました。

まとめ

MQ:十字軍が結成された思惑とは?

A:ビザンツ帝国は領土回復のためにローマ=カトリック教会を利用しようとし、ローマ=カトリック教会は西ヨーロッパの権威確立と東西教会の統一を優位に進めるために十字軍が結成された。

今回はこのような内容でした。

次回は十字軍が西ヨーロッパや西アジアに与えた影響についてやっていきます。十字軍によって社会はどのように変わっていったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント