この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はオスマン帝国の拡大についてです。帝国となったオスマン帝国はさらなる拡大をしていきます。いったいどのように拡大していったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:オスマン帝国拡大の特徴とは?

セリム1世

サファヴィー朝との攻防

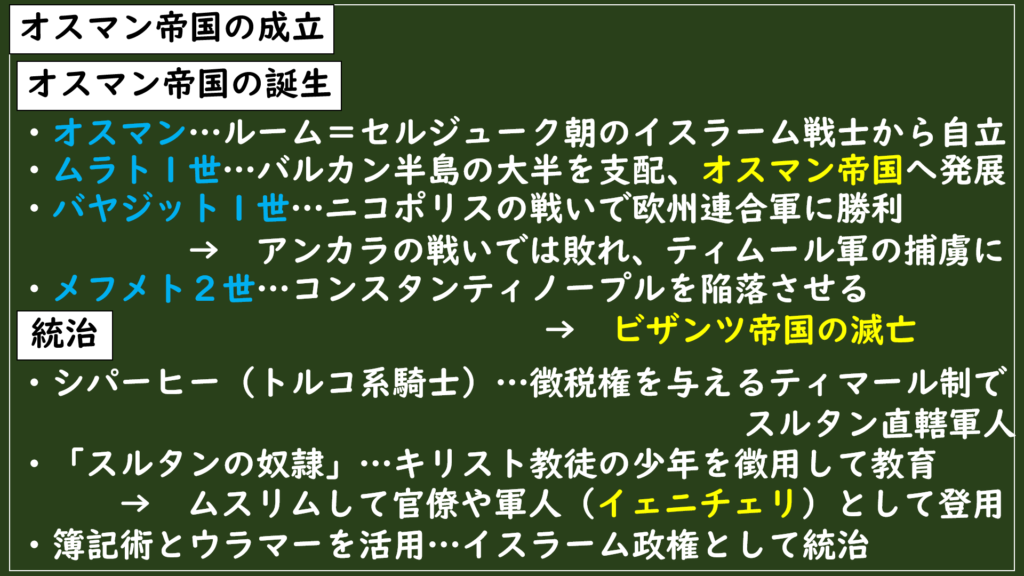

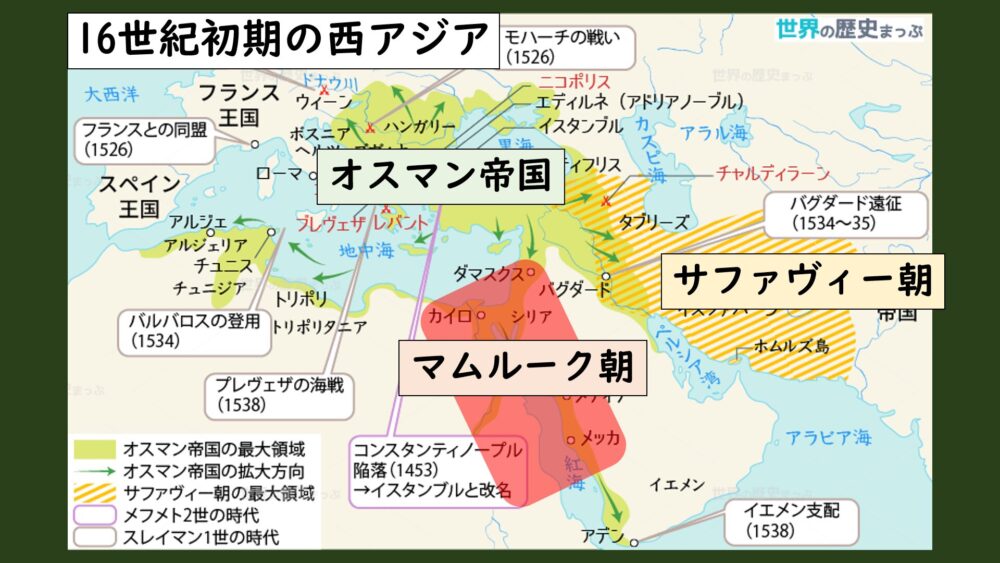

16世紀初期、西アジアの勢力は以下のようになっていました。

・オスマン帝国・・・バルカン半島、アナトリア西部

・マムルーク朝・・・エジプト、シリア

・サファヴィー朝・・・イラン高原

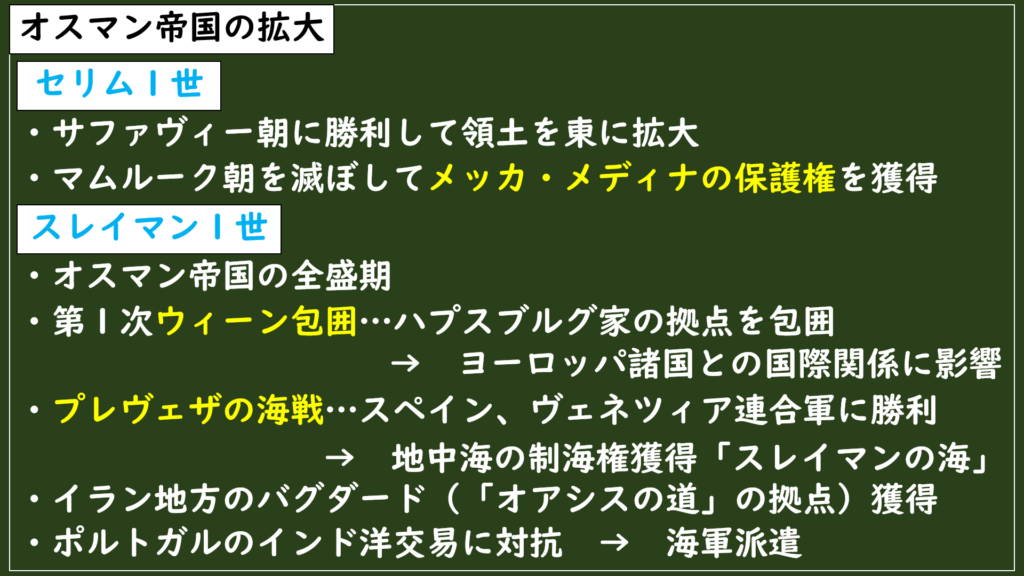

バルカン半島のほぼ全土を支配したオスマン帝国は、セリム1世の時代にさらに東西に領土を広げていきます。

前回[10.1-1]オスマン帝国の成立で出てきたムラト1世と間違えやすいので、注意しましょう。

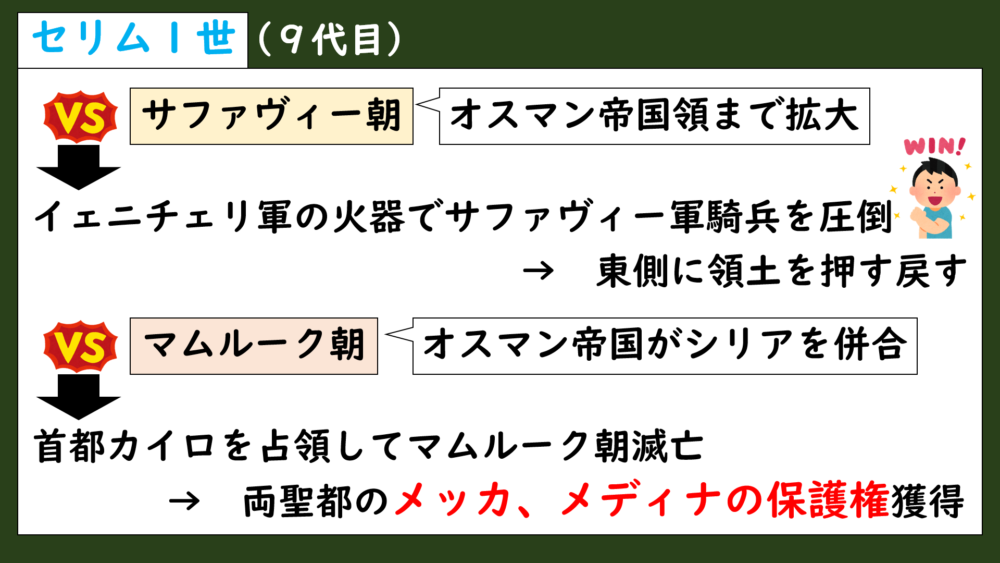

当時、イラン高原にシーア派イスラーム政権のサファヴィー朝が誕生し、アナトリア東部のオスマン帝国領まで領土を拡大させていました。

オスマン帝国はスンナ派だったので、セリム1世は国内のシーア派が刺激されて反乱を起こさないように弾圧し、サファヴィー朝の侵攻を食い止めるために軍を差し向けます。

サファヴィー朝との戦いでは、従来のトルコ系の騎兵を主力とするサファヴィー朝に対して、オスマン帝国はイェニチェリ軍による銃や大砲によって、サファヴィー朝騎兵を蹴散らします。

サファヴィー朝は奇襲も考えたんですが、君主イスマーイール1世が、「君主と君主の対決」というメンツを重視したので、オスマン帝国軍の準備ができるまで待っていたそうですよ。これでサファヴィー朝は勝機を逃したと言われています。

このイェニチェリ軍による活躍でサファヴィー朝に勝利して、東側の領土を押し戻すことになりました。

マムルーク朝と両聖都支配

その後、セリム1世はシリアにも侵攻して併合したことで、そこを支配していたマムルーク朝とも対立することになります。

ここでも騎兵が中心のマムルーク軍に対して、イェニチェリ軍の火器によって勝利し、その勢いのままマムルーク朝の首都カイロを占領したことで、マムルーク朝は滅亡してしまい、オスマン帝国領となりました。

マムルーク朝の滅亡によって、それまでマムルーク朝が支配していたイスラーム教の聖地メッカとメディナの保護権も手に入れることになり、オスマン帝国はスンナ派イスラームを守る宗教的な権威者として君臨することになったんです。

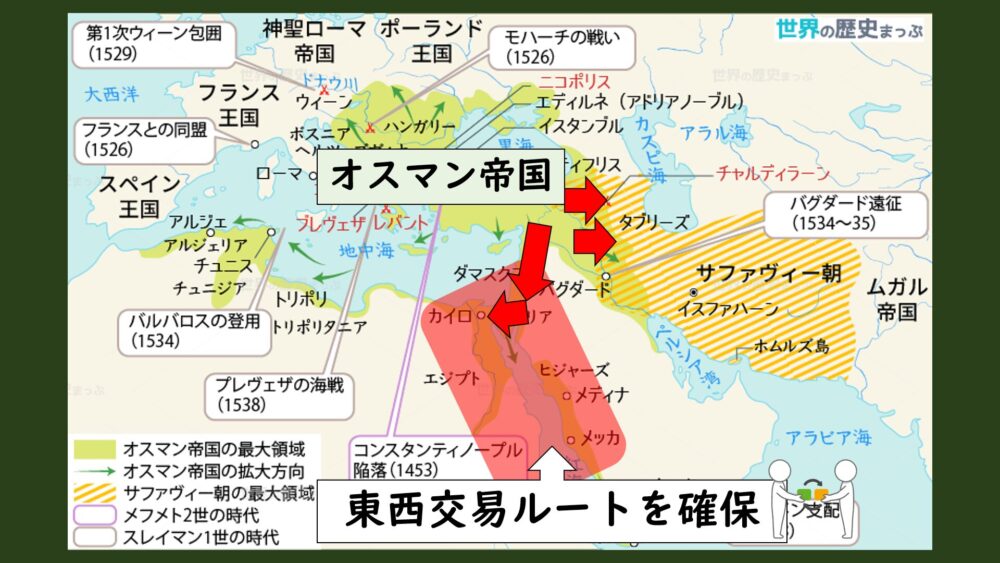

加えて、シリア・エジプトを支配下に入れたオスマン帝国は、ムスリム商業圏の北アフリカ交易ルートを抑えて、東西交易ルート全体を支配することになりました。

スレイマン1世

第1次ウィーン包囲

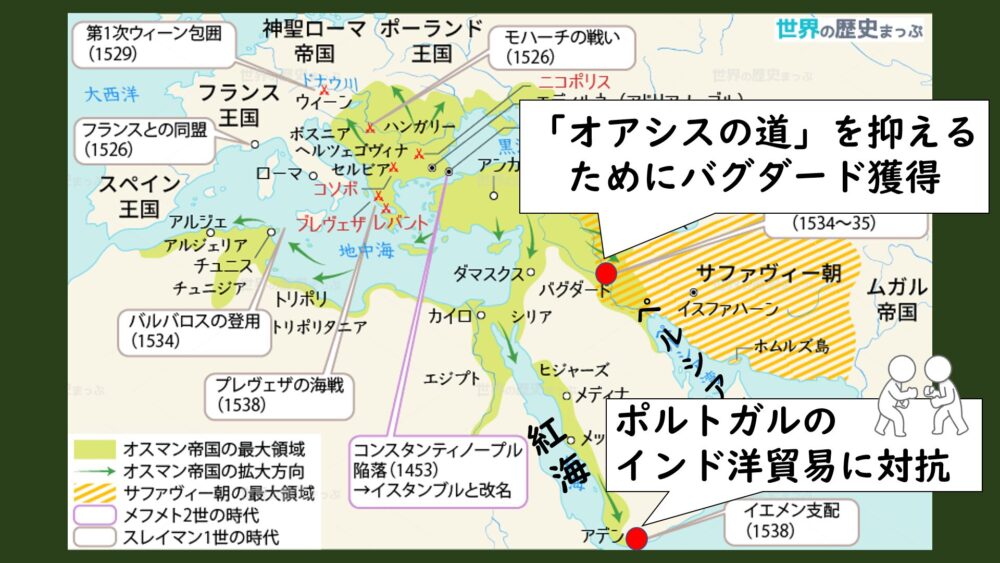

エジプト・シリアまで支配下に入れたオスマン帝国の進撃はここで止まらず、スレイマン1世のもとで全盛期を迎えます。

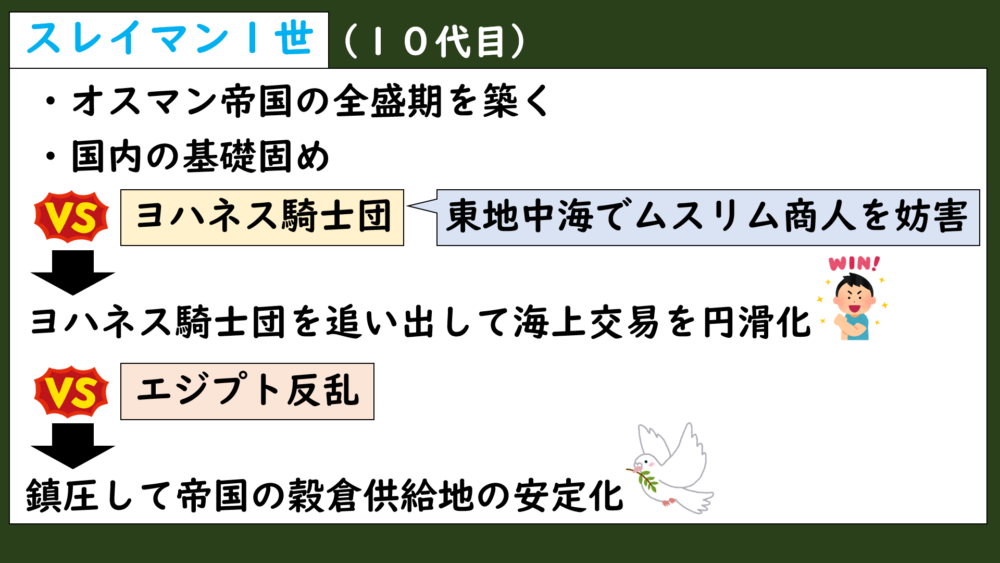

まず、スレイマン1世は帝国の基礎を固めるために、東地中海でムスリム商人の活動を妨害していたヨハネ騎士団の拠点(ロードス島)を攻撃して追い出し、海上交易を円滑にします。

次いで抵抗を続けていたエジプトでの反乱も鎮圧して、重要な穀倉地帯の治安を安定させるなどの活動をおこないました。

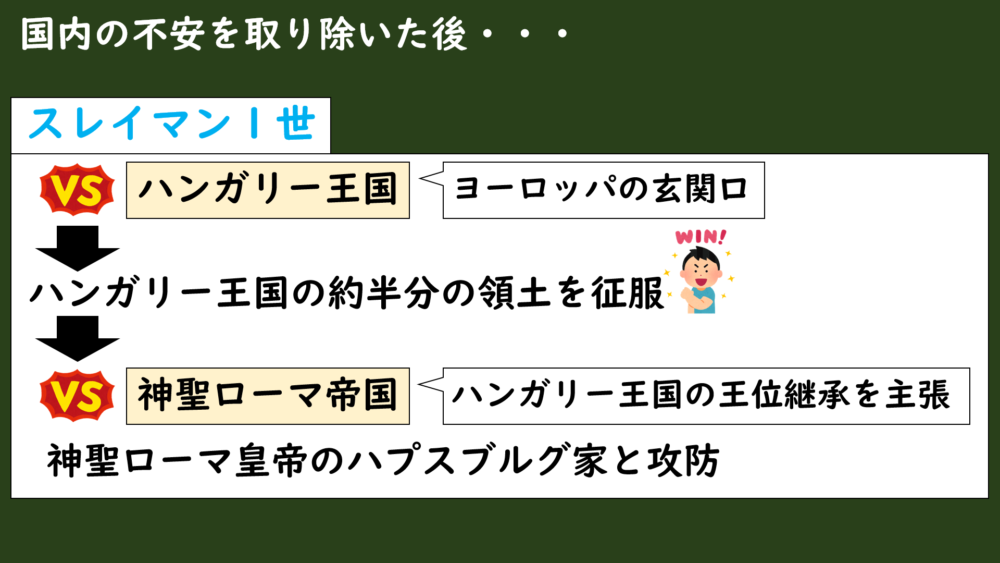

帝国内の不安を取り除いたスレイマン1世は、ヨーロッパに進出するために玄関口であるハンガリー王国に侵攻します。

ヨーロッパにも大商業圏や豊富な資源がありますからね。

ハンガリー王国は当時、王権が弱く、諸侯同士の連携がうまくいってなかったので、連携のとれたオスマン帝国軍の侵攻を止めることができず敗れてしまい、領土の約半分をオスマン帝国に奪われることになりました。

ハンガリー王国を破ってヨーロッパの領土を手に入れたスレイマン1世はその後、ハンガリー王国の王位継承を主張する神聖ローマ帝国と攻防を繰り返ります。

神聖ローマ皇帝は当時、オーストリアを拠点にしていたハプスブルグ家が歴任していました。

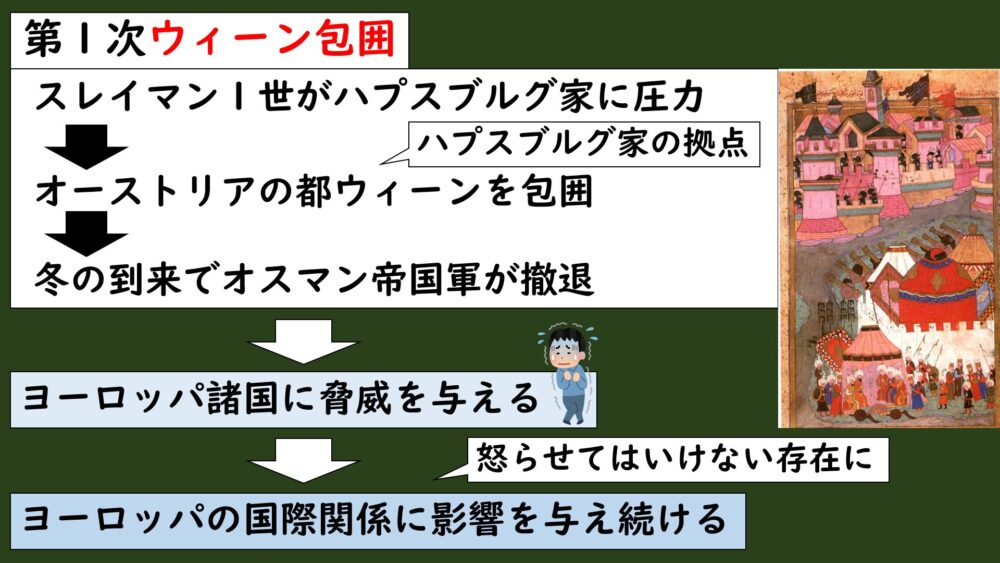

そしてスレイマン1世は、ハンガリー王国の王位を譲らない神聖ローマ皇帝に圧力をかけるために、大軍を率いてハプスブルグ家の拠点だったオーストリアのウィーンを包囲してしまいます。

この出来事を第1次ウィーン包囲と呼び、陥落する前に冬の季節がきてオスマン帝国軍が撤退したことで、ハプスブルグ家はなんとか滅亡を免れることになりました。

しかし、この神聖ローマ皇帝が追い込まれてしまったウィーン包囲は、ヨーロッパ諸国にとてつもない脅威を与えました。

これ以降、オスマン帝国はヨーロッパ諸国の国際関係に影響を与え続けることになります。まさに怒らせてはいけない気をつかう存在だったんですね。

プレヴェザの海戦

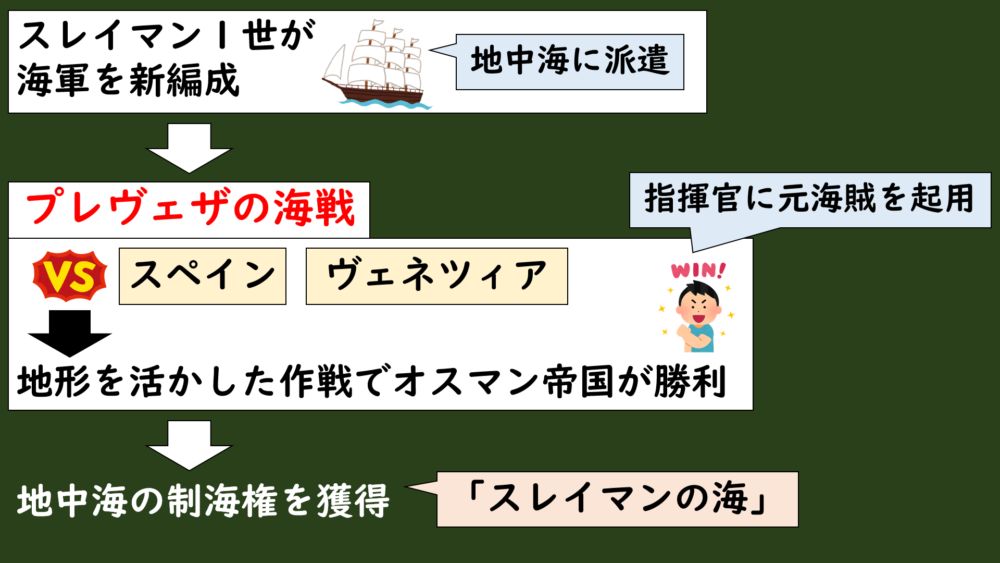

スレイマン1世はその後、地中海の制海権を取るために海軍を新しく編成して、地中海へ派遣します。

そこでスペインやヴェネツィアなどのキリスト教国の連合海軍と、ギリシア沿岸のプレヴェザで激突します。

スペインやヴェネツィアなどは制海権を奪われると海上交易の利益を失っていましますからね。

このプレヴェザの海戦ではオスマン帝国海軍が圧倒して勝利し、北アフリカまでの地中海の制海権を得ることになりました。

オスマン帝国海軍は「海戦の天才」と呼ばれた地中海の海賊出身者が指揮官を務めていたので、地形を活かした作戦で勝利したそうですよ。

このプレヴェザの海戦以降、地中海は「スレイマンの海」と呼ばれるようになりました。

しかしその後、オスマン帝国はセリム2世の時に、スペイン・ヴェネツィア連合軍とのレパントの海戦で敗れてしまい、一時的に地中海の制海権を失ってしまいます。

スマン帝国海軍は参戦した8割以上が沈没か捕まるなどの大損害を受けますが、すぐに海軍を再建して、約3年後には地中海の制海権を取り戻してしまいました。

そこから東に転じて、「オアシスの道」が通るイラク地方に進出してサファヴィー朝を追い出し、交易拠点のバグダードを獲得することになりました。

加えてインド洋へも海軍を派遣して、海洋進出していたポルトガルに対抗してアラビア半島の沿岸に交易拠点を作って紅海とペルシア湾への出入りを独占して、インド洋交易の利益を得ていくことになりました。

これによって、陸路の交易ルートだけなく海上交易ルートも押さえたことで、オスマン帝国は経済的に強固な国家として繁栄を維持していくことになります。

まとめ

MQ:オスマン帝国拡大の特徴とは?

A:火器を活用した軍事力(イェニチェリ)によって騎兵中心の周辺勢力を打ち破り、東西の交易ルートとイスラームの聖地を支配することで、政治的・宗教的・経済的な覇権を確立した点が特徴。

今回はこのような内容でした。

次回は、オスマン帝国の社会についてみていきます。拡大後の統治にはどんな特徴があったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント