この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

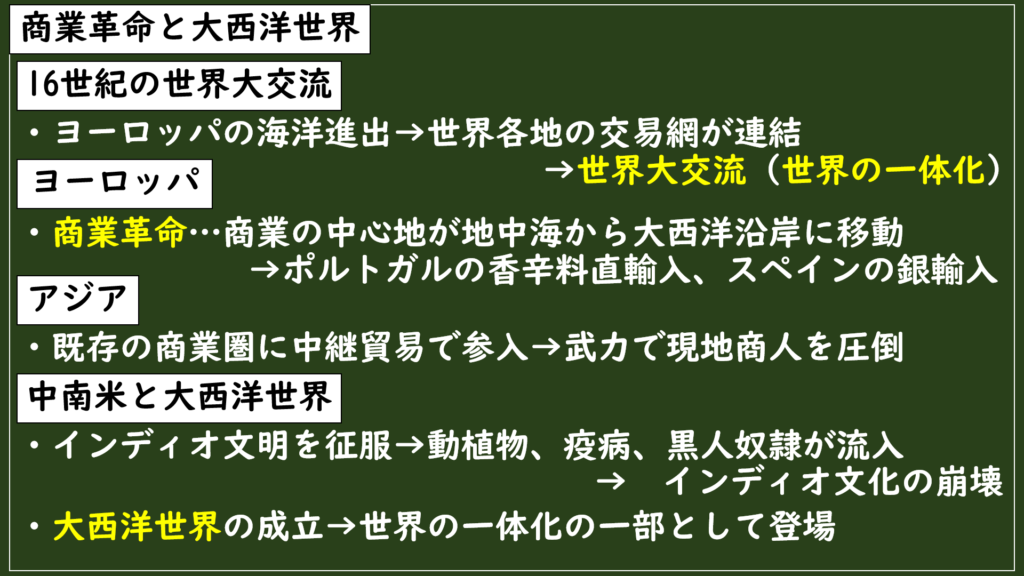

前回はこのような内容でした。

今回はオスマン帝国の成立についてみていきます。強大なオスマン帝国はどのようにして築かれたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:強大なオスマン帝国はどのようにして築かれたのか?

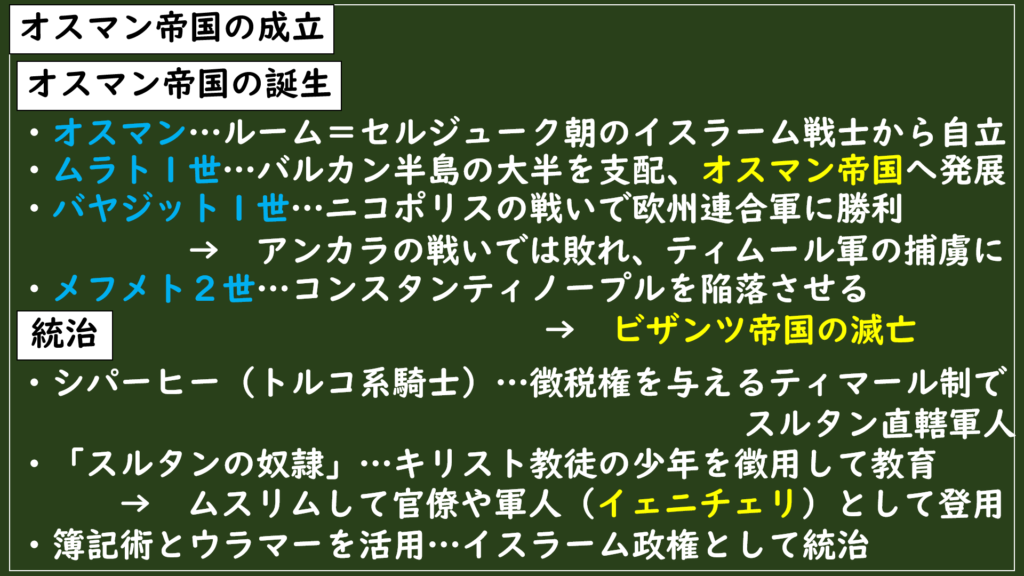

オスマン帝国の誕生

オスマン(1世)

オスマン帝国が誕生する前のアジアは、モンゴル帝国が支配している時代でした。

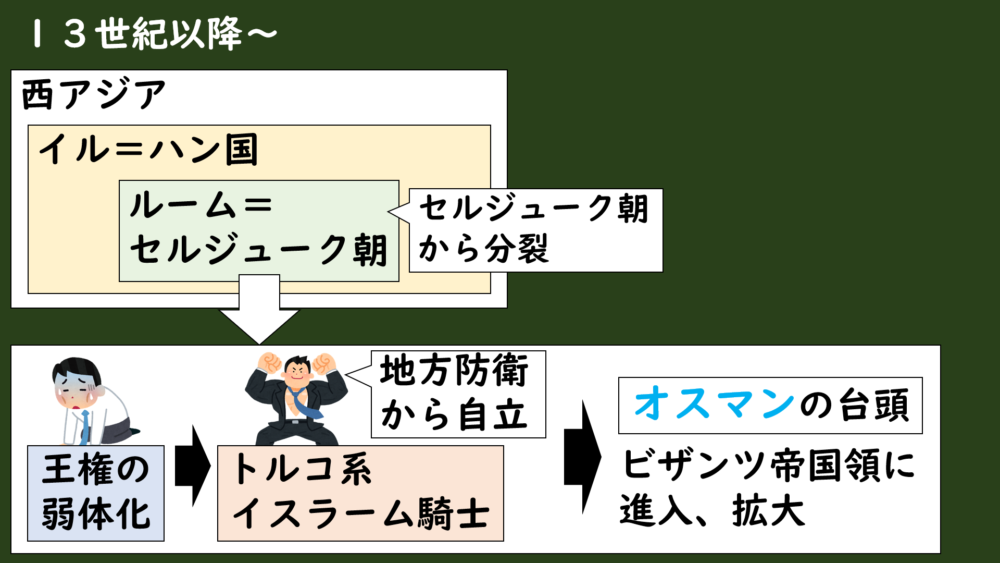

今回の舞台になる西アジアのアナトリア(現在のトルコ)では、トルコ系のルーム=セルジューク朝が成立していましたが、モンゴル帝国のイル=ハン国の属国になっていました。

ルーム=セルジューク朝は、セルジューク朝が十字軍との戦いの後に分裂したイスラーム政権でしたね。

ルーム=セルジューク朝の王権が弱体化していくと、地方の防衛を任されていたトルコ系のイスラーム戦士たちが自立するようになっていきます。

その自立していった中で台頭したのが、オスマンと呼ばれる人物でした。

オスマンは西の国境と接していたビザンツ帝国に侵攻していき、領土を拡大していきます。

ビザンツ帝国も全盛期を過ぎて、衰退期に入っていた時期でした。

ムラト1世

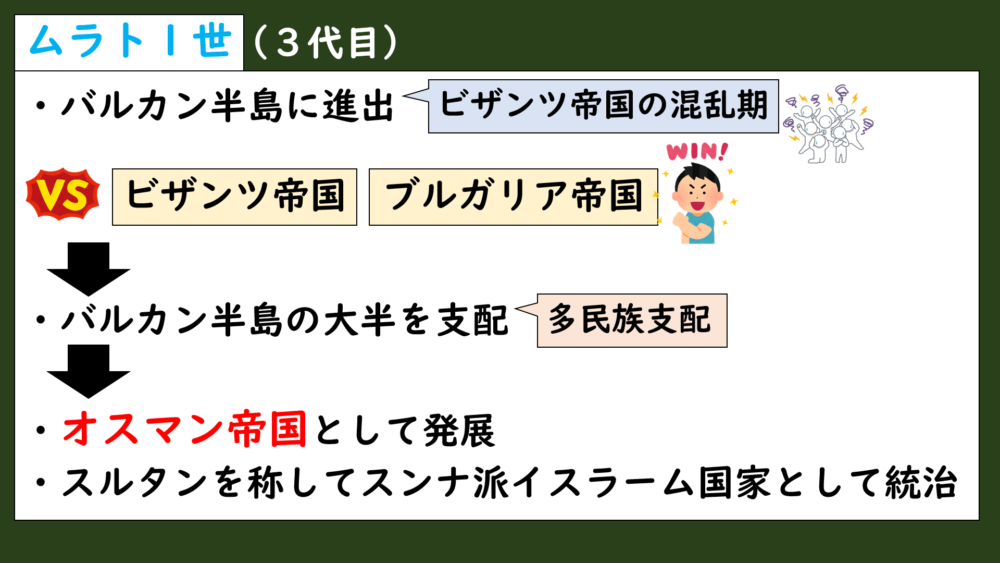

アナトリアで領土を拡大していった後、3代目のムラト1世の時代にビザンツ帝国の混乱に乗じてバルカン半島へ進出していきます。

この時期はバルカン半島のスラヴ人たちが独立を求めてドタバタしていたんです。

結束できないビザンツ帝国に対してセリム1世は勝利をおさめて、ブルガリア帝国も降伏させてバルカン半島の大半を支配するまでになりました。

バルカン半島の大半を支配したことで、多数の民族を支配することになり、ここからは一王国ではなく、オスマン帝国として発展していくことになります。

ちなみにムラト1世の時代から君主の称号としてスルタンが使われるようになり、正統なスンナ派イスラーム政権を主張するようになります。

ティムール朝とビザンツ帝国との攻防

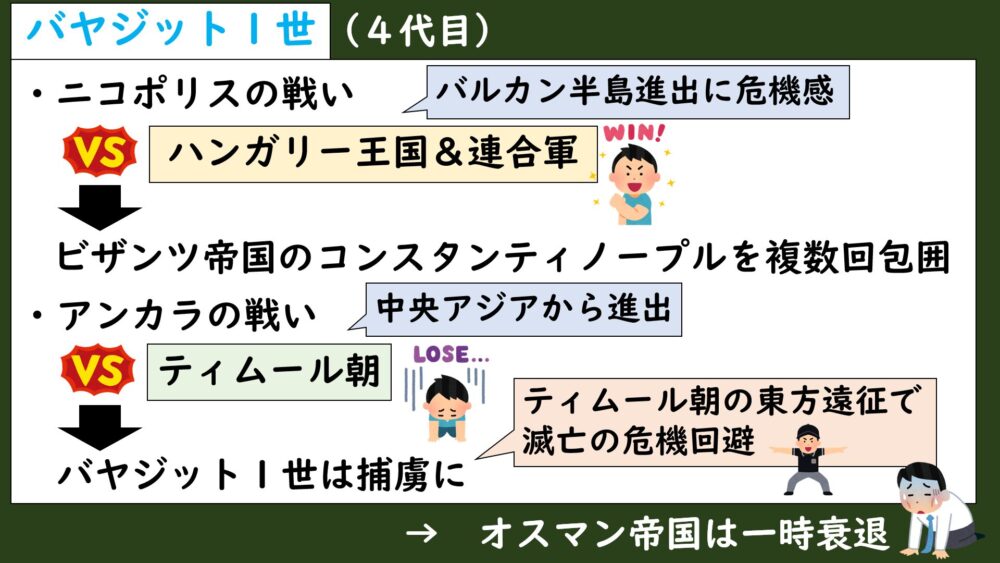

バヤジット1世

4代目のバヤジット1世の代になると、オスマン帝国のバルカン半島での領土拡大にキリスト教国は危機を感じます。

東欧のハンガリー王国はオスマン帝国の拡大を阻止するために、周辺に呼びかけて連合軍を編成してバヤジット1世とニコポリスで決戦に挑みます。

しかし、このニコポリスの戦いではバヤジット1世の巧みな集団戦法の前に連合軍は大敗してしまい、オスマン帝国の進撃を止めることはできませんでした。

その後、バヤジット1世はビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルを複数回包囲するなど、ビザンツ帝国を追い込んでいきました。

しかしその頃、中央アジアに誕生したティムール朝が西アジアからアナトリアに侵攻してきたことで、バヤジット1世はアンカラでこのティムール軍を迎え撃ちます。

このアンカラの戦いではティムールの巧みな作戦でオスマン帝国軍が破れてしまい、バヤジット1世は捕虜になってしまったんです。

これでもバヤジット1世は「雷帝」と呼ばれるほど、軍を動かすのが早くて戦いの天才だったんですよ。しかし、ティムールの方が一枚上手だったということですね。

ティムール朝に敗北してしまったオスマン帝国は、帝国滅亡の危機に直面しますが、ティムール朝が東アジアに台頭した明朝を打倒するために東に標準を合わせたことで、なんとか滅亡を免れることができました。

この後、オスマン帝国では権力闘争などが起きてしまい、コンスタンティノープルを侵攻するほどの力を失ってしまい、一時的に衰退してしまいました。

逆にビザンツ帝国は、このオスマン帝国の衰退で約半世紀にわたって延命することになりました。

メフメト2世

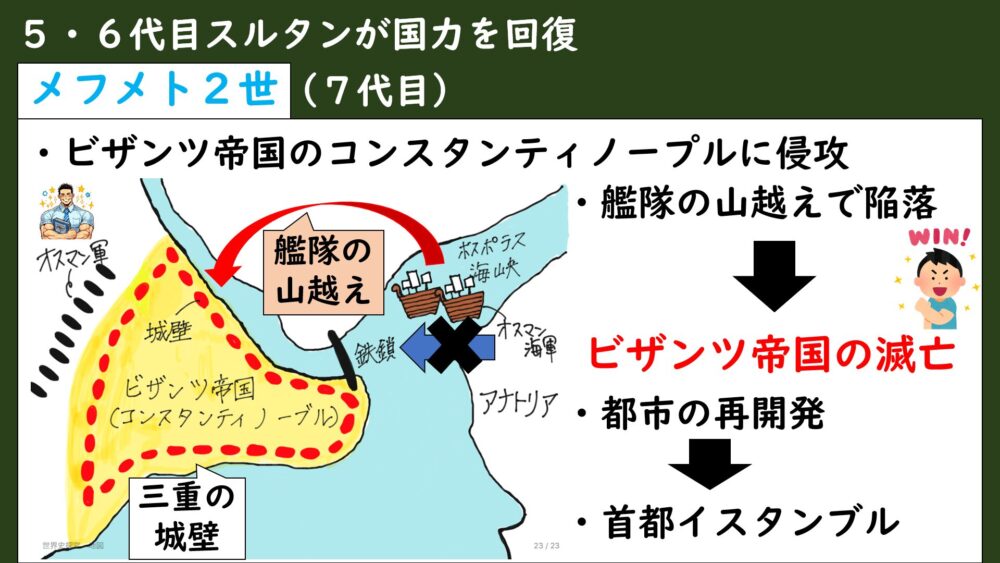

その後、後継者たち(メフメト1世、ムラト2世)がオスマン帝国の国力を回復させることに成功して、7代目のスルタンとして即位したのがメフメト2世でした。

メフメト2世は10万を超える軍勢を率いて、ビザンツ帝国のコンスタンティノープルへの侵攻をおこないます。

当時のコンスタンティノープルは周囲を高い城壁に囲まれていて、西の陸地側には3重の城壁、北側の湾口に入る海上ルートには鉄の鎖を鎮めて敵船が入ってくるのを防ぐなど、難攻不落の都市として存在していました。

これに対してメフメト2世は、難攻不落のコンスタンティノープルを陥落させるために奇想天外な作戦をおこないます。

なんと北側の対岸に艦隊を陸上げして、封鎖されていた湾口まで艦隊を運び出すという作戦に出たんです。

まさか艦隊を山越えさせると思っていなかったビザンツ帝国は、守りの薄い箇所を破られてしまい、結果難攻不落のコンスタンティノープルは陥落してしまいました。

誰もが想像しなかった作戦によってオスマン帝国は勝利することができたんですね。

あとちなみに、当時ビザンツ帝国は衰退期でコンスタンティノープル周辺しか領土が残っておらず、援軍も期待できないほど弱り切っていたそうですよ。

こうしてビザンツ帝国は滅亡してしまい、コンスタンティノープルはオスマン帝国の都として再開発されていき、首都イスタンブルとして繁栄していくことになります。

もともと東西交易の要所ですからね。このイスタンブルが現在のトルコの首都にもなっていますね。

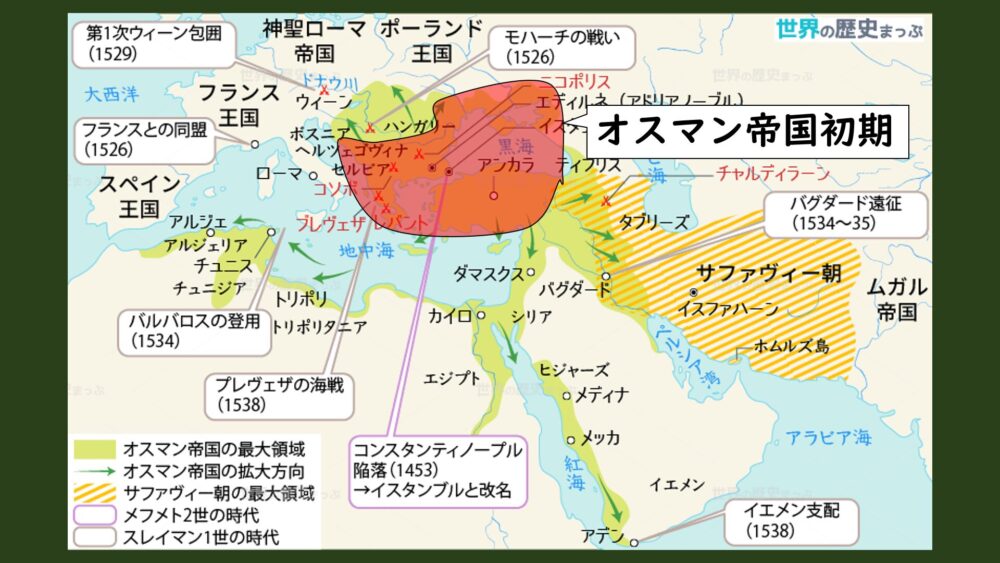

メフメト2世はその後も黒海の制海権を支配するなど、領土を拡大していき、バルカン半島のほぼ全土を支配するほどに成長しました。

征服地での統治では、ビザンツ帝国がおこなっていた中央集権的な統治を引き継ぎつつ、トルコ系騎馬民族の軍事力を活かして、強大な帝国へと発展させていきました。

統治

シパーヒーとティマール制

ではオスマン帝国がこれだけ強大化できた要因とは何だったんでしょうか?

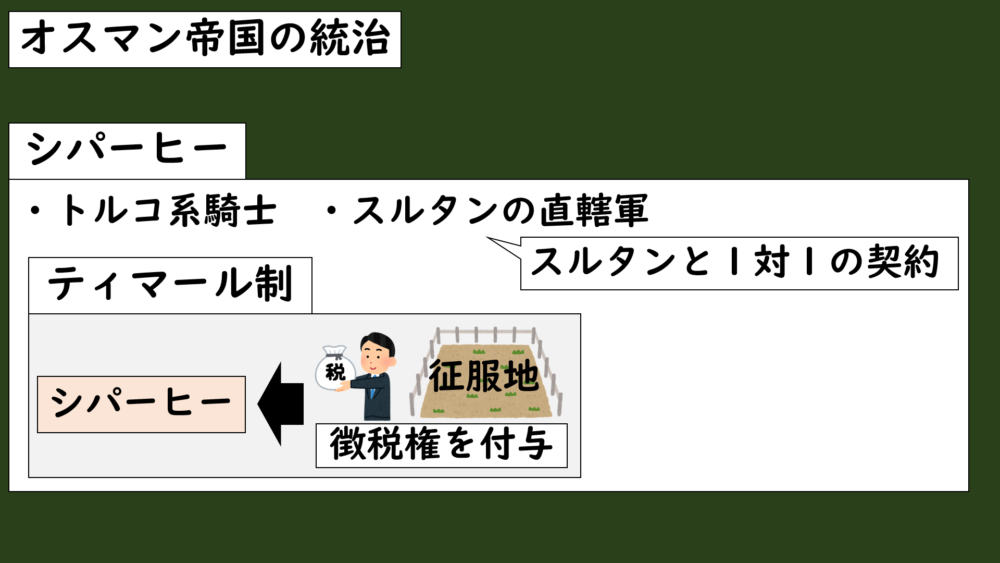

オスマン帝国の初期から軍事力を支えていたのが、“シパーヒー”と呼ばれるトルコ系騎士でした。

シパーヒー(トルコ系騎士)は、征服された農地の徴税権などをもらえる代わりに、兵士としてスルタンに従えていた騎士でした。

この制度をティマール制といい、君主と騎士の間に領主を挟む封建制とは違い、スルタンと騎士の1対1の関係だったことが特徴でした。

この徴税権を与えるティマール制は、ビザンツ帝国のプロノイア制や西アジアのイスラーム政権のイクター制の流れを組んでいました。

なので、このシパーヒー(トルコ系騎士)がスルタンの直属軍として機能して、オスマン帝国は強大化できたというわけなんです。

スルタン直属なので使い勝手がいいですし、シパーヒーたちも征服地が増えると徴税権をもらえて嬉しいので、征服活動に一生懸命になれるというWIN-WINの関係だったんです。

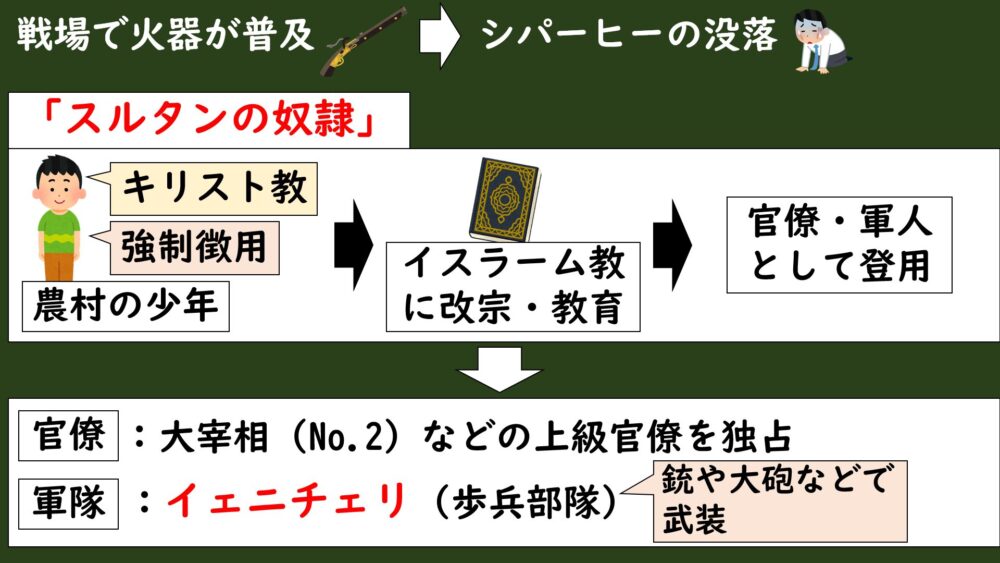

「スルタンの奴隷」、イェニチェリ

しかし、戦場で火砲が普及してくると、主力だったシパーヒー(トルコ系騎士)たちは次第に必要とされなくなってしまいます。

その代わりに重宝されたのが「スルタンの奴隷」と呼ばれる人々でした。

「スルタンの奴隷」とは、数年に一度の頻度で帝国内のキリスト教徒の少年を強制徴用して、イスラーム教に改宗させて教育し、エリート官僚やエリート軍人として登用された奴隷を指します。

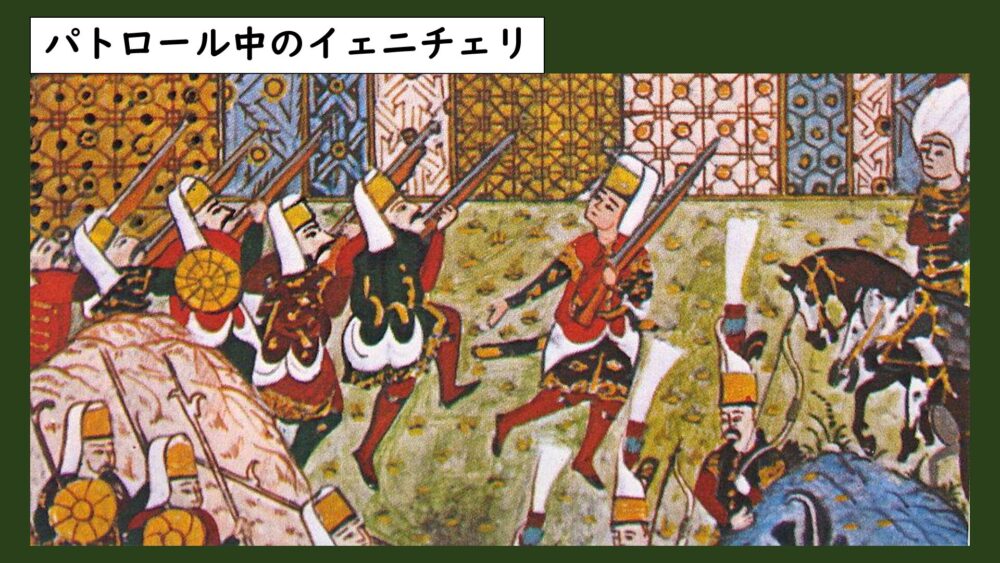

行政では大宰相(No.2)のような上級官僚も「スルタンの奴隷」が占めていて、軍隊では常備軍として、鉄砲や大砲などの火器で武装したイェニチェリ(歩兵部隊)が編制されるなど、奴隷ながら帝国の中枢を担っていたんです。

「スルタンの奴隷」はマムルーク(奴隷軍人)と似ていますが、マムルークは購入が必要でしたが、「スルタンの奴隷」は強制徴用なので、費用がかからないのも特徴でした。

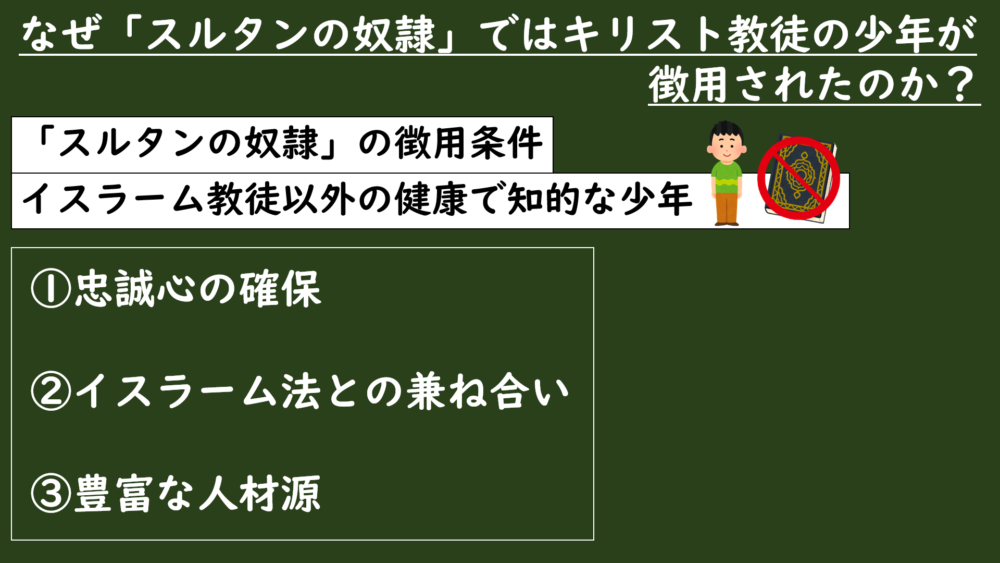

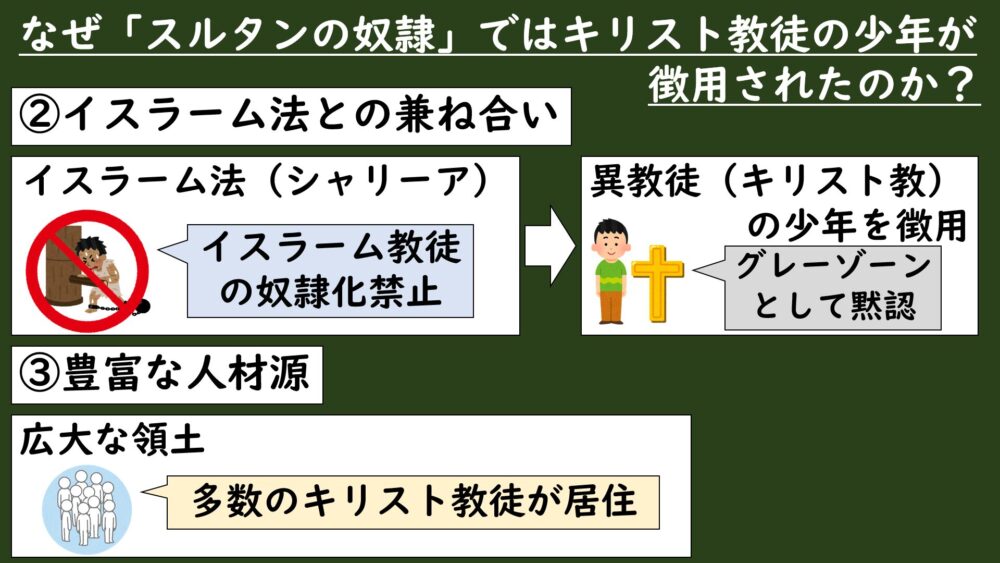

SQ:なぜ「スルタンの奴隷」ではキリスト教徒の少年が徴用されたのか?

この「スルタンの奴隷」を徴用する際の条件だったのが、「イスラーム教徒以外の健康で知的な少年」でした。

ではなぜ、わざわざ(イスラーム教徒ではない)キリスト教徒の少年が徴用されて教育を受けさせられたんでしょうか。

その理由とは、

①忠誠心の確保

②イスラーム法との兼ね合い

③豊富な人材源

にありました。

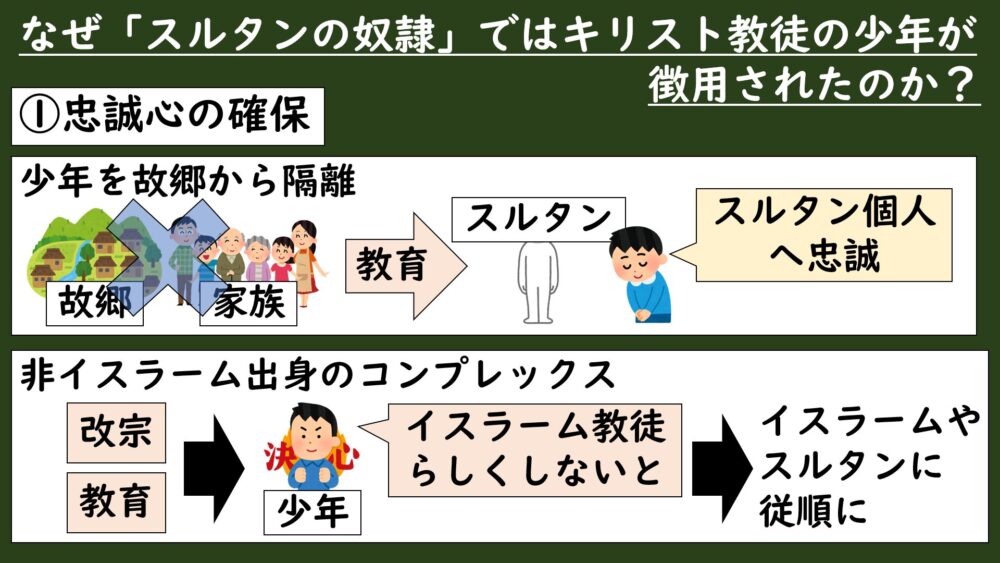

・①忠誠心の確保

農村で徴用されたキリスト教徒の少年たちは、中央の都市に連れていかれて、イスラーム教に改宗され、スルタンに直接仕える「スルタンの奴隷」として官僚や軍人の教育を受けました。

少年たちは生まれ育った故郷から切り離されてしまっていたので、地方の有力者や家族に対しての忠誠は次第になくなっていき、スルタン個人への忠誠心を持つようになっていったんです。

加えて、イスラーム教徒として育てることで、

もともとイスラーム教徒じゃないから、誰よりもイスラーム教徒らしくしないと。

という感じで、非イスラーム出身というコンプレックスから、イスラーム教やスルタンに対して従順になっていったんです。

日本の江戸末期に活躍した新選組みたいですね。もともと武士じゃないから誰よりも武士らしくいるために厳しい規律を守っていた、みたいな。

教育しやすいように少年を選んだのも、スルタンへの忠誠心がねらいでした。

・②イスラーム法との兼ね合い

そして、イスラーム法(シャリーア)では、帝国内のイスラーム教徒を奴隷にすることが禁じられていました。

なので、異教徒(主にキリスト教徒)の少年を奴隷として徴用して、改宗させていたんです。

この方法はイスラーム法のグレーゾーンとして黙認されていたようです。

・③豊富な人材源

オスマン帝国はバルカン半島などの広大な領土を支配していたので、多くのキリスト教徒が領土内に住んでいました。

なので、身体的にも知的にも優れたキリスト教徒の少年たちが豊富にいたので、数多くの「スルタンの奴隷」を教育して軍や官僚に登用することができたんです。

以上の①②③から、キリスト教徒の少年を徴用・教育して「スルタンの奴隷」を生み出されていたというわけなんです。

スルタンへの忠誠心を育てやすく、イスラーム法の制約を避けられ、帝国内に優秀な異教徒の人材が豊富にいたため。

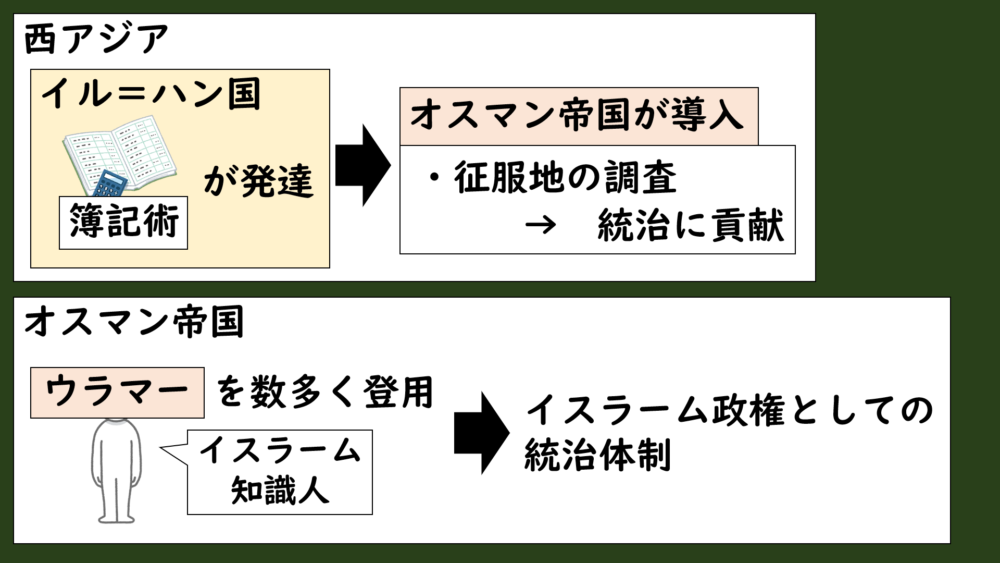

イスラーム政権としての統治

西アジアのイランでは、イル=ハン国の時代に簿記術(ぼきじゅつ)が発達していたことから、オスマン帝国はその技術を導入して、征服地の農民や農作物の調査をおこない、その後の統治に貢献していました。

簿記・・・営業取引や経営活動を帳簿に記録・整理する技術のこと。

統治には「スルタンの奴隷」のような、イスラーム法を教育された知識人(ウラマー)を数多く登用することで、オスマン帝国はイスラーム政権として行政や司法をおこなう体制を整えていったんです。

まとめ

MQ:強大なオスマン帝国はどのようにして築かれたのか?

A:シパーヒー(トルコ系騎士)による軍事力とティマール制による忠誠関係、「スルタンの奴隷」制度による常備軍と官僚の育成、イスラーム法に基づく統治体制など、多民族支配を可能にする柔軟な統治によって築かれた。

今回はこのような内容でした。

次回は、オスマン帝国のさらなる拡大についてみていきます。オスマン帝国はどのように拡大を進めていったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント