この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は明朝と周辺諸国の朝貢関係についてです。明朝との朝貢はどんな影響力があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:明朝との朝貢貿易によって、周辺はどんな影響を受けたのか?

海禁政策と朝貢貿易

海禁政策

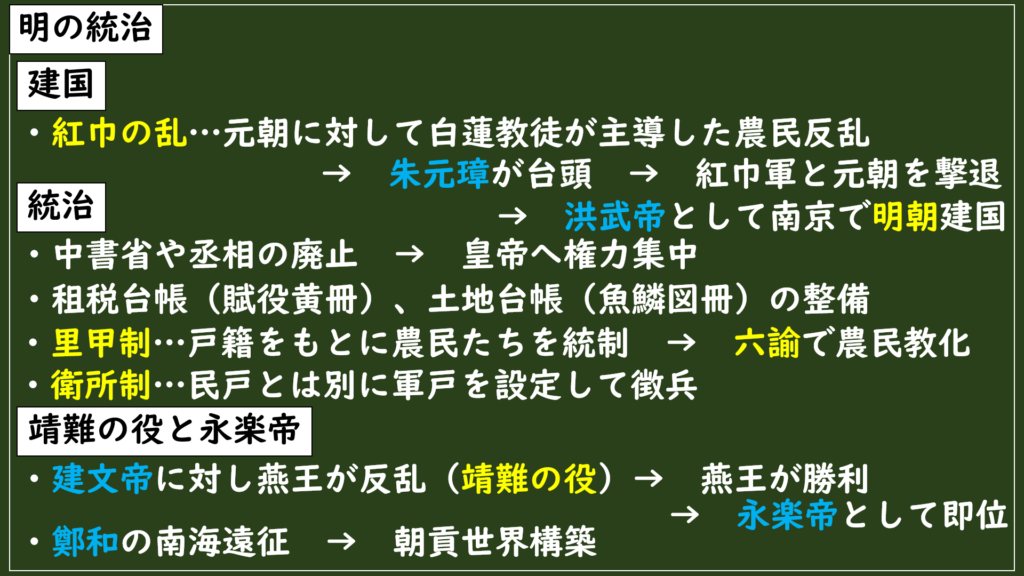

明朝はそれまでの宋や元のような商業中心の体制から、農民を統制する皇帝中心の体制を築いていきました。

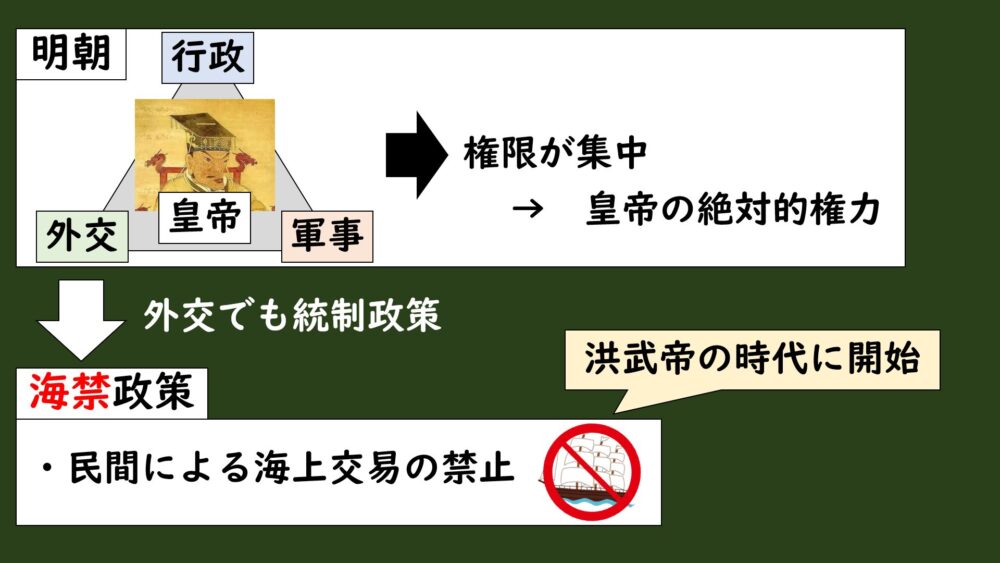

そして外交でも明朝は、国内と同じように強い統制政策をとっていきます。

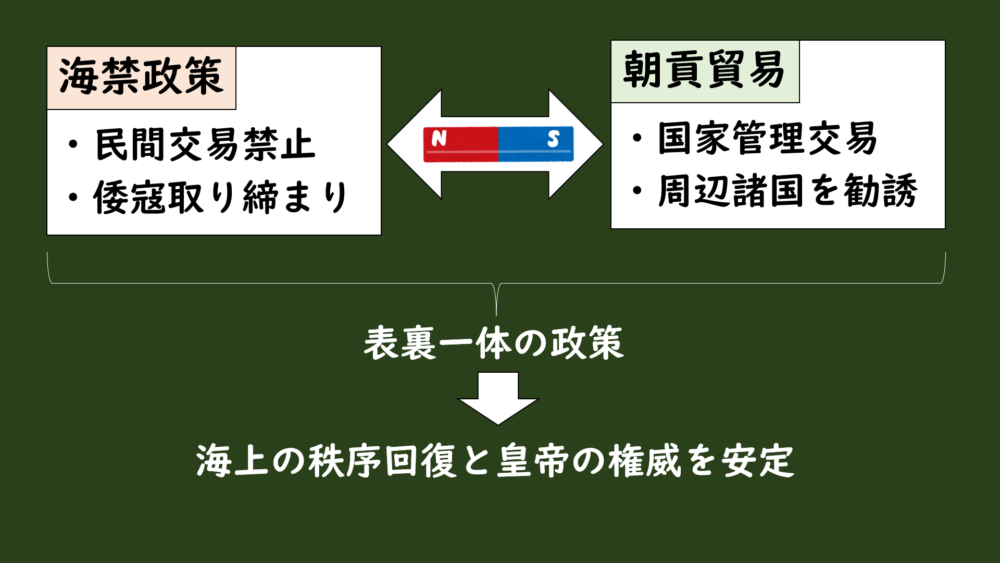

それが民間による海上交易を禁止する海禁政策でした。

始めて海禁令が出されたのは初代皇帝の洪武帝に時代でした。

SQ:なぜ海禁政策が採られたのか?

ではなぜ明朝は民間の海上交易を禁止したんでしょうか?

それは[9-1.1]モンゴル帝国解体後のアジアを読んでみると分かるかもしれませんよ。

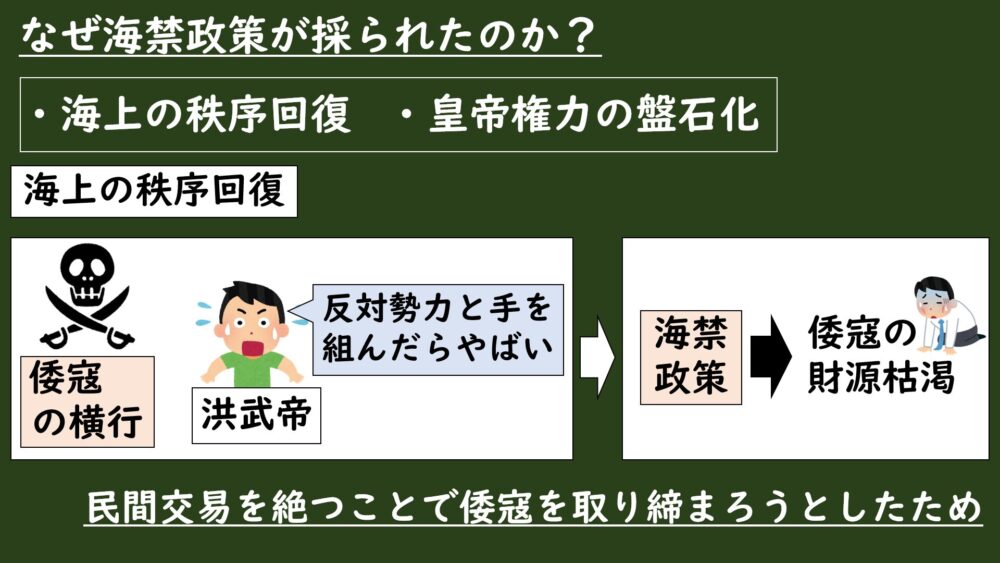

海禁政策の目的は主にこの2つです。

・海上の秩序回復

・皇帝権力の盤石化

まずは「海上の秩序回復」ですが、これは逆を言うと当時「海の秩序が乱れていた」とも捕らえることができますね。

なぜ海の秩序が乱れていたのか?

それは元朝、朝鮮、日本で政治的・社会的混乱が起こったことで発生した倭寇が原因だったんです。

この海賊集団である倭寇は社会の混乱によって治安維持がままならなくなった沿岸で略奪行為を繰り返すようになります。

そして中国で新王朝として建国された明朝では、

倭寇たちが反対勢力たちと手を組んだら取り返しのつかないことになる。その前に取り締まるのだ!

ということで、海禁をおこなうことで倭寇たちの襲う船がなくなり、財源を絶ってしまおうという目的で海禁政策が打ち出されたんです。

民間交易を絶つことで倭寇を取り締まろうとしたため。

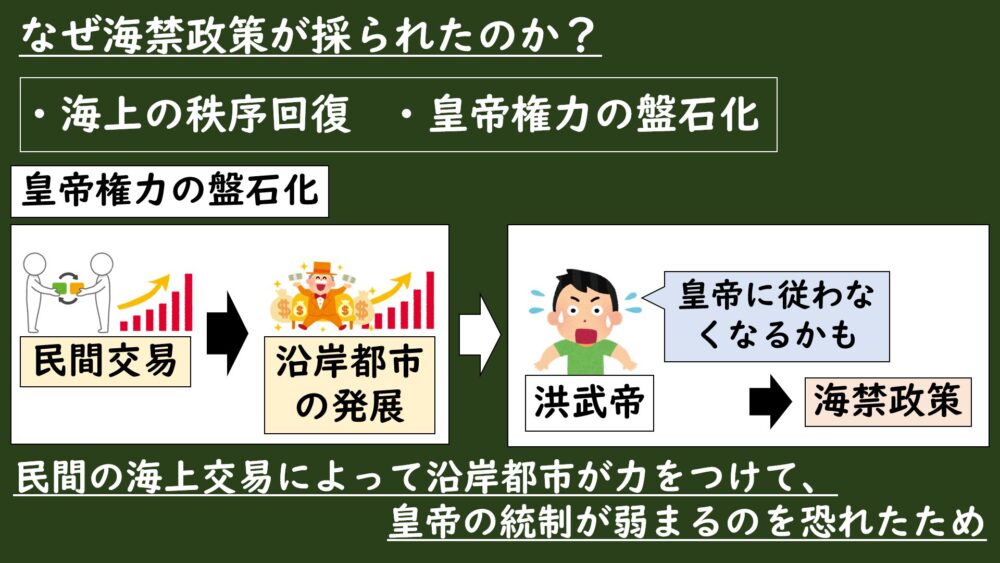

そしてもう一つの理由が「皇帝権力の盤石化」です。

明朝は皇帝権力の強化に取り組んでいましたよね。そこで民間の海上交易が盛んだと、その沿岸都市はどうなるでしょうか?

海上交易で儲かります。

そうですね。明朝はこの海上交易による沿岸都市の発展を嫌がったんです。

沿岸都市が海上交易による経済発展で力をつけて、皇帝の統制に従わなくなるのを恐れて、民間交易を禁止する海禁政策を出したというわけです。

建国者の洪武帝はこちらの方を危惧して、倭寇を理由に海禁したという説もあります。

民間の海上交易によって沿岸都市が力をつけて、皇帝の統制が弱まるのを恐れたため。

民間の海上交易が沿岸都市の力を強め、皇帝の統制が弱まることを防ぐのに加えて、倭寇を取り締まって海上の秩序を回復させるため。

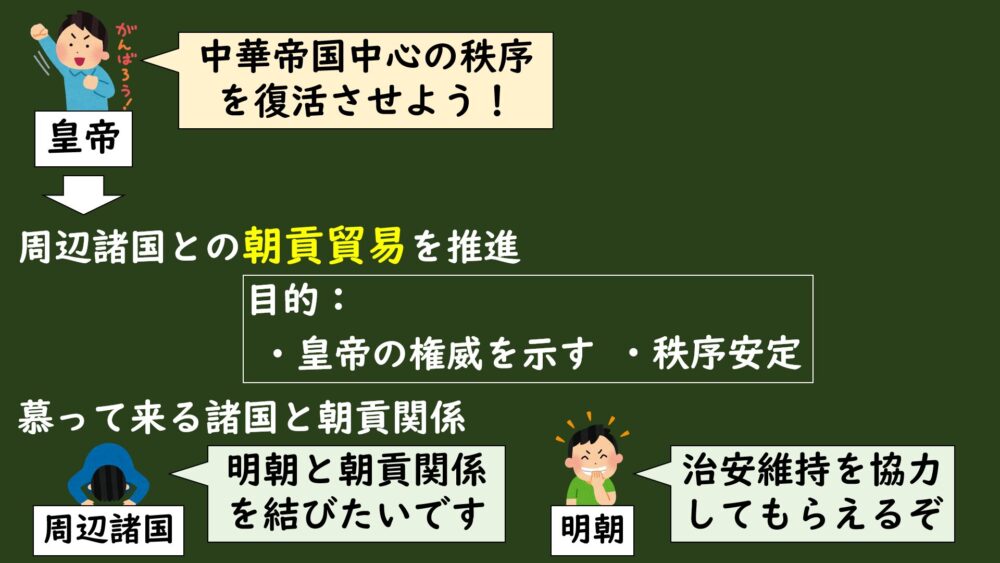

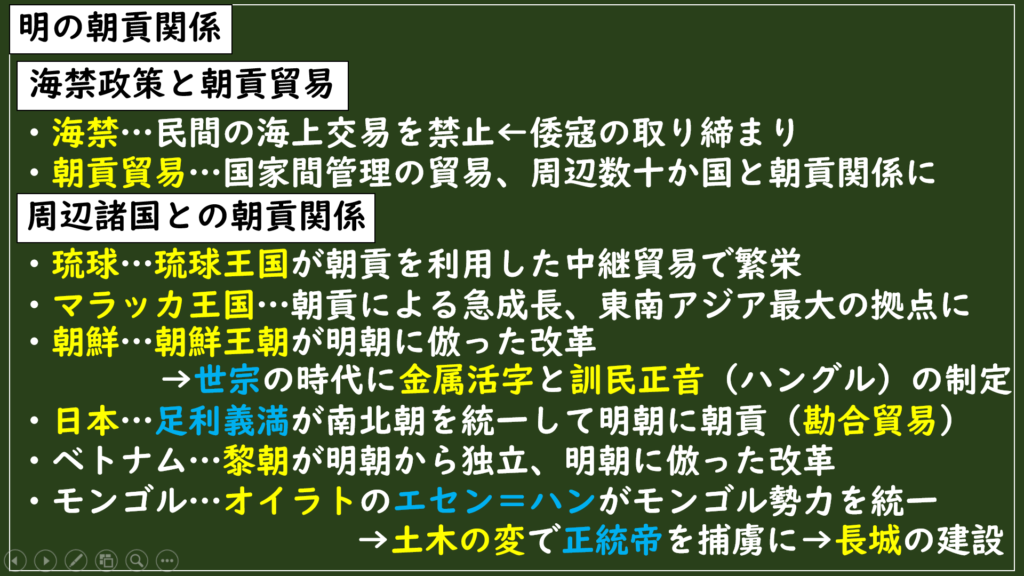

朝貢貿易

明朝は海禁政策を採る一方、中華帝国中心の秩序を再建するために周辺諸国と朝貢関係を結ぼうとしました。

そして朝貢関係を結んだ国家とは、王朝が管理する朝貢貿易を積極的に推進していきました。

そうすれば皇帝の権威を周辺諸国に示すことができますからね。

朝貢貿易は皇帝の権威を示すのと秩序の安定(倭寇の取り締まり)が目的だったので、華夷思想のもと朝貢したいと慕ってくる諸国だけを受け入れる体制を採っていました。

永楽帝は朝貢関係を結ぶために鄭和の南海遠征などのキャンペーンはしてましたけどね。

周りがみんな朝貢してくれると、敵対勢力がいなくなって安心できますし、対倭寇の対策も協力できますしね。

明朝では民間の交易を禁止する海禁政策を採りながら、朝貢貿易を積極的におこなうという表裏一体の政策を軸に海上の秩序回復と皇帝の権威を安定させようとしたんです。

周辺諸国との朝貢関係

永楽帝の時代には鄭和の遠征などのキャンペーンもあって、数十か国を超える諸国が明朝に朝貢するようになりました。

では朝貢していた諸国では、いったい朝貢によってどんな影響があったんでしょうか?主な周辺諸国を順番にみていきましょう。

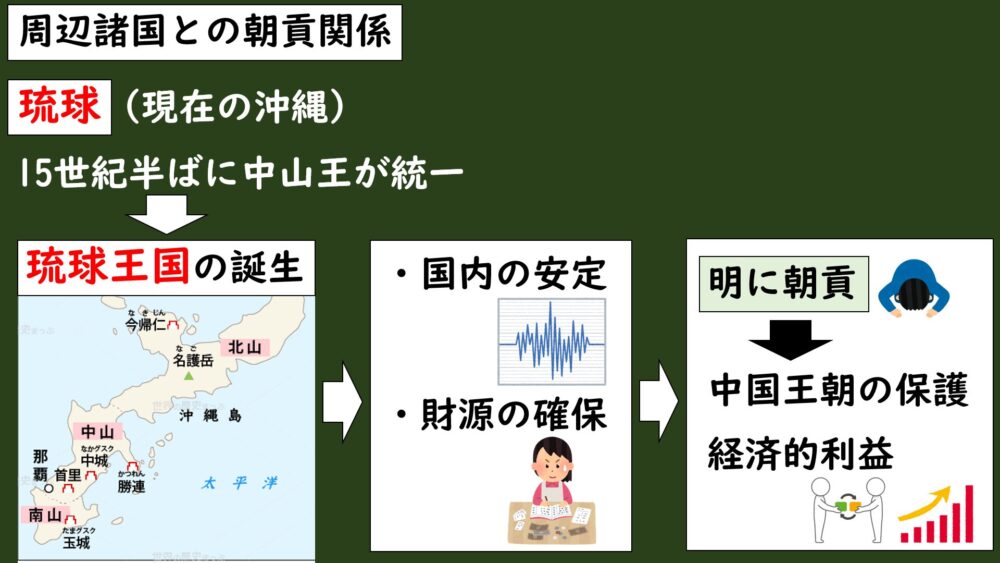

琉球

現在の沖縄である琉球(りゅうきゅう)では、14世紀ごろから「北山、中山、南山」にわかれて闘争していましたが、15世紀なかばに中山王が統一したことで、統一国家である琉球王国が誕生しました。

そして国内の統治を安定させながら財源を確保するためにおこなったのが、明朝との朝貢貿易でした。

明朝と朝貢関係を結ぶことで、中国王朝の保護をうけて国内が安定し、貿易による経済的利益を受けられると考えたためですね。

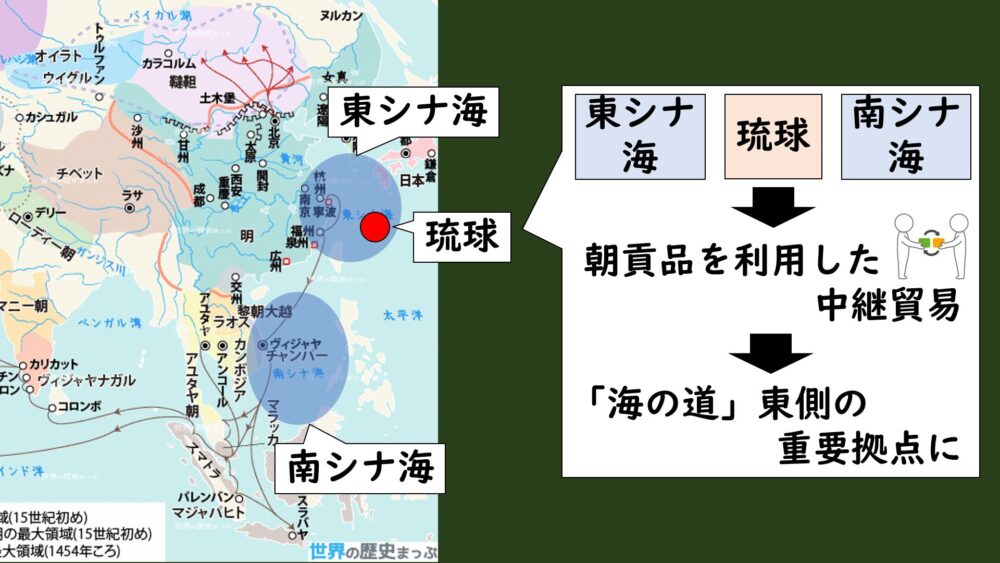

琉球王国は地理的に南シナ海と東シナ海を結ぶ位置にあったので、明朝との朝貢貿易で得た物資を使って、東側の「海の道」で中継交易地の重要拠点として繁栄しました。

琉球商人は東南アジアまで活動を広げて、ポルトガル人との接触するなど、「海の道」の交易で活躍していたんですよ。

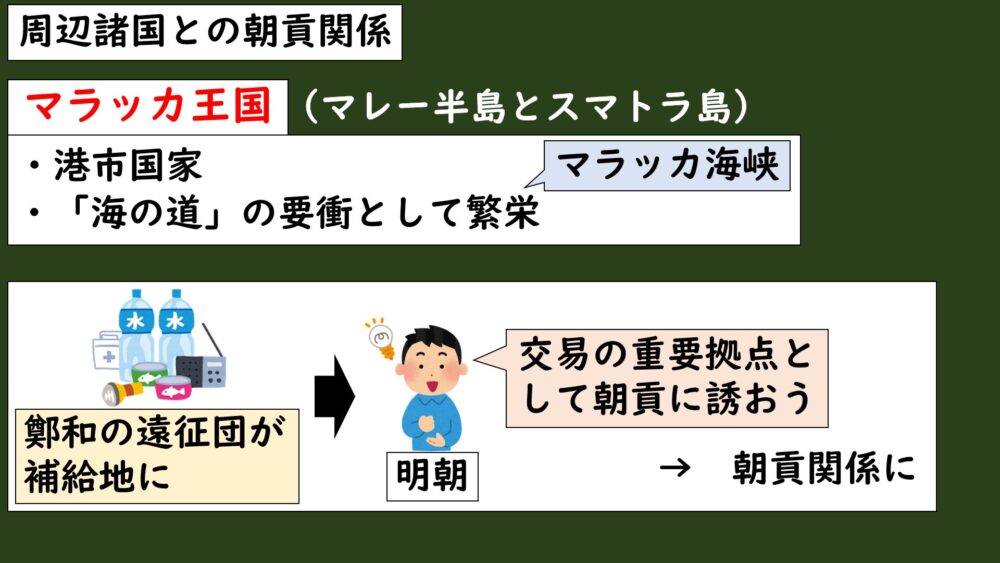

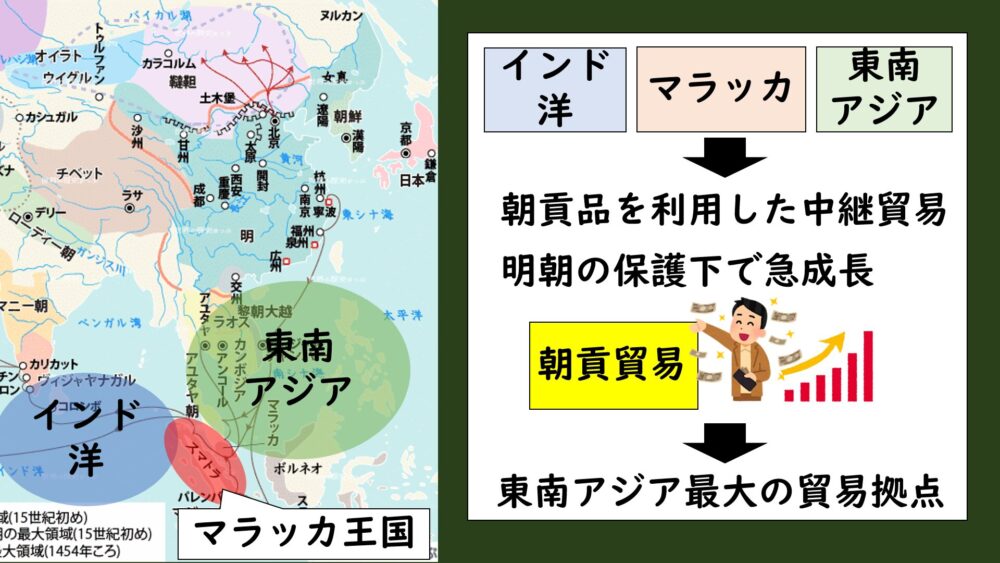

マラッカ王国

そしてもう一つ朝貢貿易によって急成長したのが、マレー半島のマラッカ王国でした。

マラッカ王国はマレー半島とスマトラ半島にまたがる港市国家で、「海の道」の要衝として繁栄していました。

そこにやってきたのが鄭和の遠征団でした。

鄭和はインド洋と南シナ海を結ぶマラッカ海峡を支配するマラッカ王国を度々補給地にしていたことで、明朝との関係ができて交易が活発になっていきました。

そしてマラッカ王国を重要な拠点と考えた明朝はマラッカ王国を朝貢に勧誘して、朝貢関係を結んだというわけなんです。

マラッカ王国は明朝と朝貢関係を結んだことで、明朝の保護下のもとでインド洋と東南アジアを結ぶ中継交易地として急成長していきました。

そして当時ジャワ島のヒンドゥー教国だったマジャパヒト王国と対抗して交易活動を抑え込んで、東南アジア最大の貿易拠点として繁栄するようになっていきました。

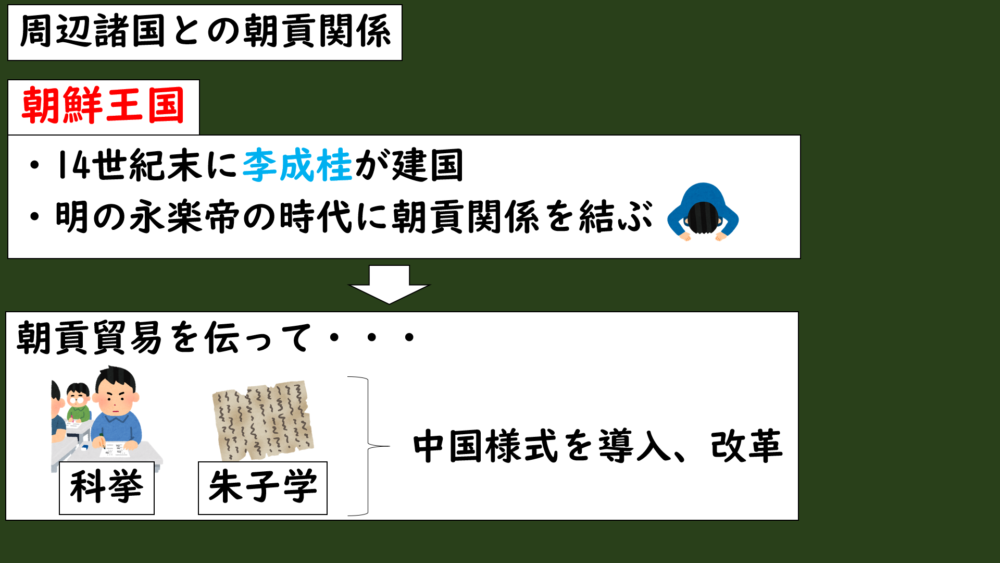

朝鮮

朝鮮半島では14世紀末に、高麗に代わって李成桂によって朝鮮王朝が建国されていました。

朝鮮王朝は永楽帝の時に国家として承認されて明朝と朝貢関係を結ぶことになります。

朝鮮半島は中国と隣接しているので、国家安定のためには中国王朝との関係は切っても切れないんですね。

明朝にとって重要な朝貢国だった朝鮮王朝は、朝貢貿易を伝って科挙の整備や朱子学の導入など、政治・学問面でも明朝にならった改革をおこなっていきました。

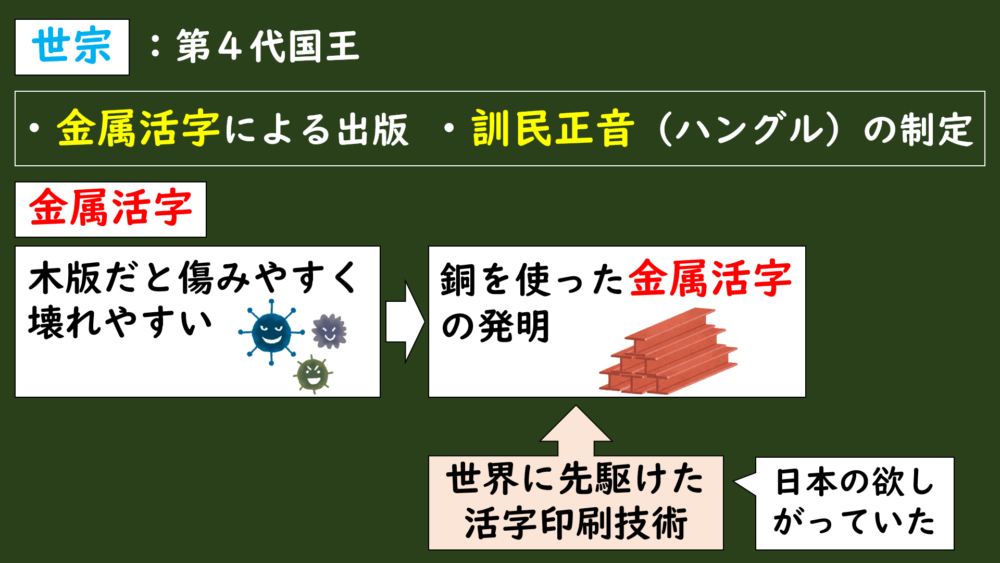

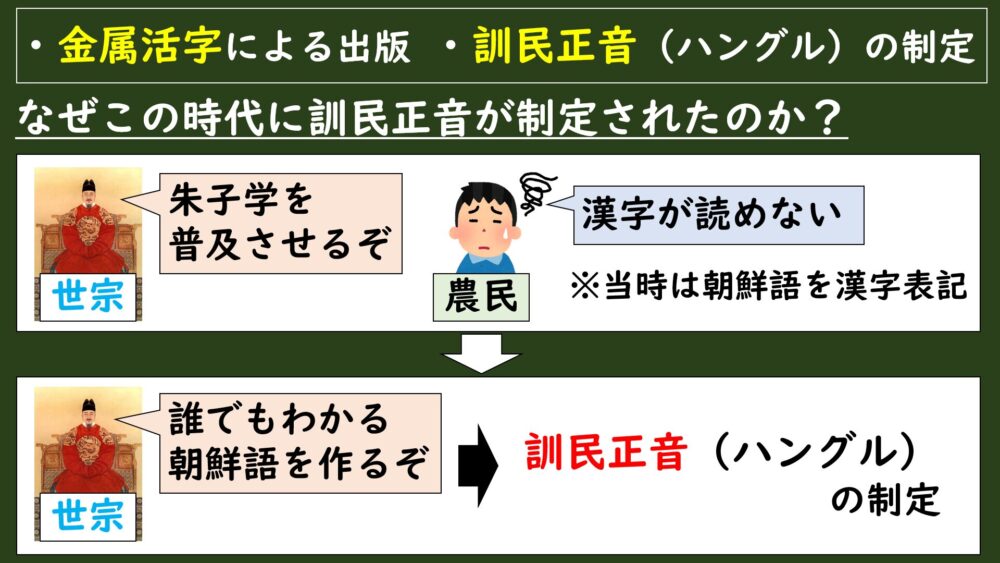

そんな明朝の影響を受けた朝鮮王朝で、文化事業を推進したのが第4代国王の世宗(せいそう)という人物でした。

・金属活字による出版

・訓民正音(ハングル)の制定

●金属活版による出版

高麗の時代に木版印刷による大蔵経の出版はすでにおこなわれていましたが、すでに木版による活字印刷も考案されていました。

しかし、木版だとすぐに傷みやすく壊れやすい弱点があったので、耐久性に優れる活字印刷が必要とされました。

そこで発明されたのが銅を使った金属活字だったんです。

朝鮮王朝は金属活字専用の鋳造所を建設して書物を大量印刷するなど、世界に先駆けて金属活字による印刷を可能にしました。

日本も金属活字の技術が欲しくて、ずっと朝鮮に頼んでいたそうですよ。豊臣秀吉の朝鮮侵攻の際に大量の金属活字の職人を連れて帰って日本にも技術が伝道されたそうです。

そしてもうひとつの文化事業が訓民正音(くんみんせいおん)、現在のハングル(韓国)語の制定です。

SQ:なぜこの時代に訓民正音が制定されたのか?

ではなぜこの時代に訓民正音が制定されたんでしょうか?

それは朱子学の導入と金属活字の普及が関係しています。

朝鮮王朝では明朝から朱子学(儒学)を導入していましたよね、

なので、

朱子学の考えを国民に普及させるために書物を大量出版しよう。

ということで王立の金属活字の鋳造所が建設されたんです。

しかし、当時の読み言葉は漢字で朝鮮語をあらわすという方法で書物が出版されていたんですが、多くの民衆は漢字を読むことができなかったんです。

そこで世宗が、

朝鮮語をそのまま表現できて、誰にでもわかる文字を作ろう。

ということで漢字の読めない民衆に朱子学を教化するために発案されたのが訓民正音(ハングル)だったんです。

漢字の読めない民衆に朱子学を教化するために考案された。

ちなみにハングルは「偉大な文字」って意味らしいですよ。

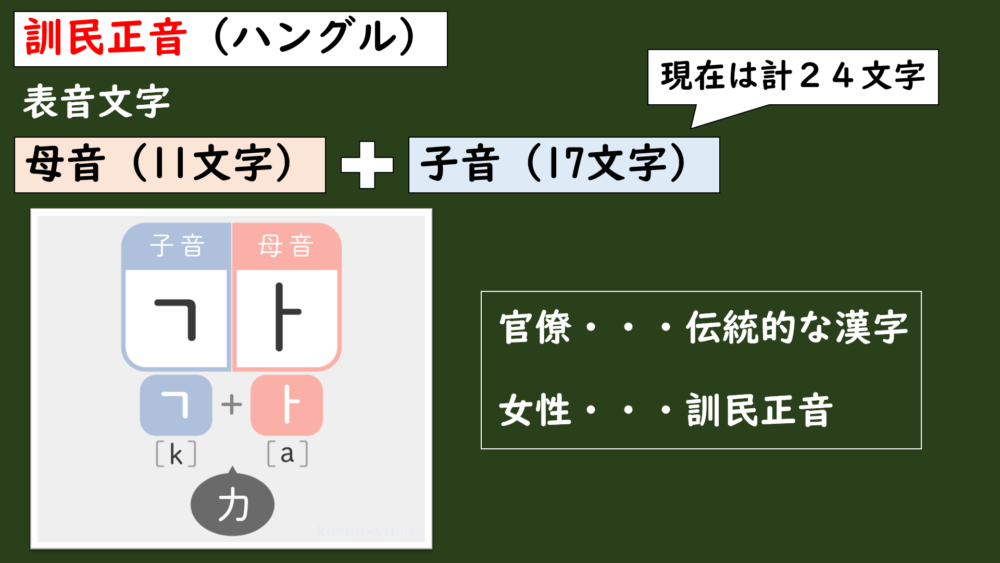

訓民正音(ハングル)は母音11字と子音17字の28字(現在は24字)を組み合わせて使う表音文字になっています。

朝鮮王朝は訓民正音を普及させようとしましたが、官僚の間では伝統的な漢字が使われ続け、訓民正音はおもに女性の間で使われたそうです。

公用語として使われるようになったのは、19世紀末になってからだそうです。

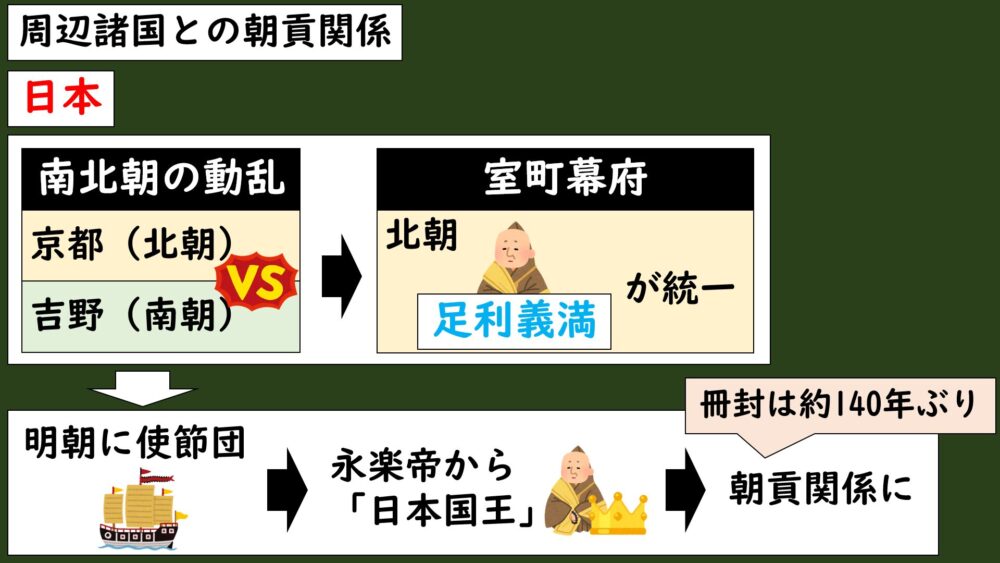

日本

日本では南北朝の動乱を北朝の足利義満が統一したことで、室町幕府の支配が始っていました。

日本は平安時代に遣唐使が停止されてから約140年経っていましたが、15世紀初めに足利義満が正式な使節団を派遣します。

そして明朝の永楽帝から「日本国王」の称号を贈られたことから、明朝から冊封をうけて朝貢貿易をすることになりました。

中国王朝から「王」の称号を受けたのは卑弥呼やヤマト王朝依頼だったそうです。

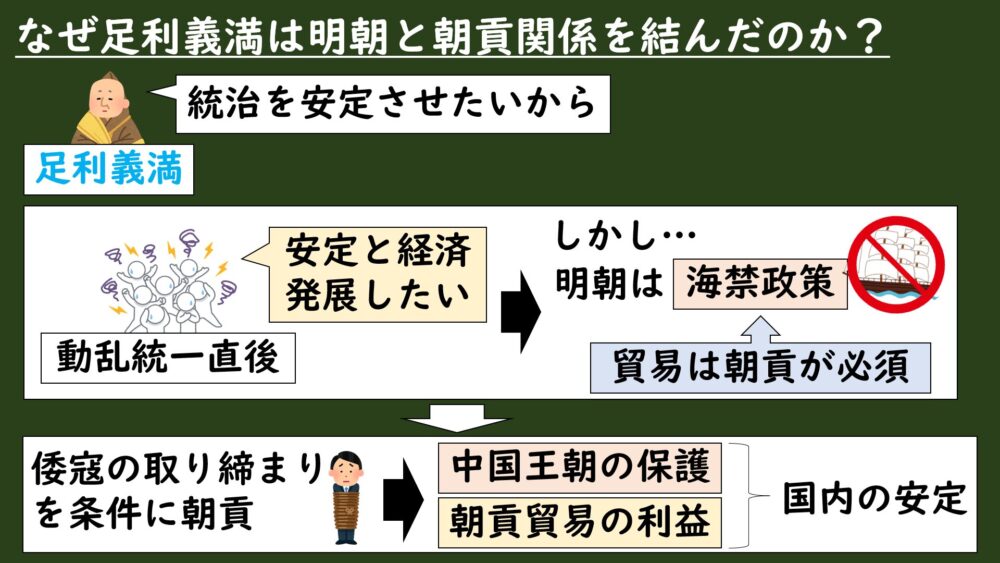

SQ:なぜ足利義満は明朝と朝貢関係を結んだのか?

ではなぜ足利義満は明朝と朝貢関係を結ぼうとしたんでしょうか?

それは足利義満による”統治の安定”にありました。

当時、日本を支配していたといっても南北朝の動乱を治めたばかりで、国内の統治は決して安定しているとは言えませんでした。

しかし、当時明朝は海禁政策を採っていたので、貿易による経済発展をしようとしたら”明朝に朝貢”することが絶対必須だったわけです。

なので、足利義満(室町幕府)は沿岸で荒らしまわっていた倭寇を取り締まることを条件に明朝と朝貢しようとしたわけなんです。

こうして朝貢貿易による利益と中国王朝からの保護を得ることで、幕府の権威を示して統治を安定させようとしたんです。

朝貢貿易による経済的利益と中国王朝の権威によって国内の統治を安定させようとしたため。

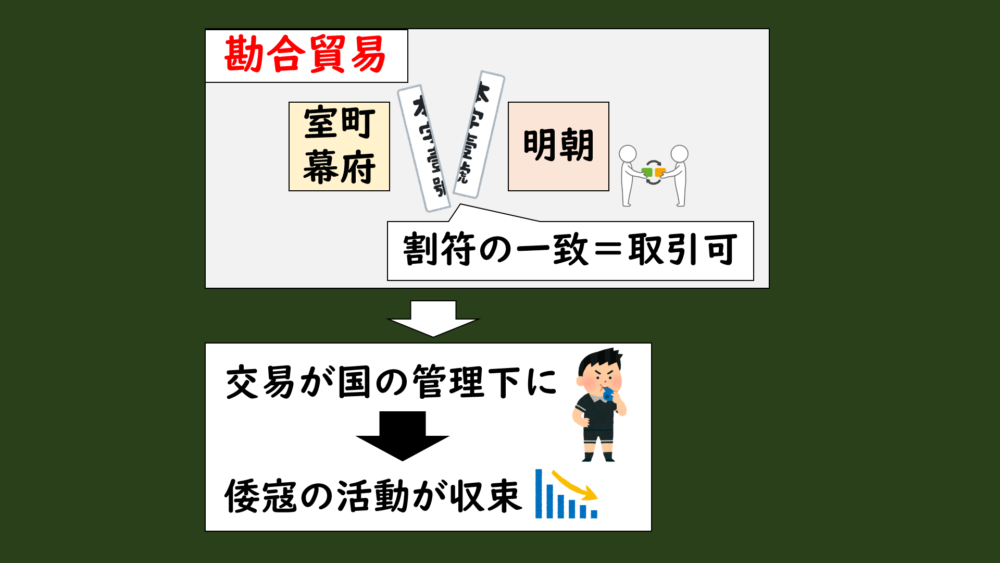

明朝は朝貢貿易をする際に、倭寇や民間などと区別するために朝貢国に対して勘合符(割符)を発行して、それを半分に割って片方を相手国に渡してそれを持っている船とだけ交易を認める形式をとりました。

これを勘合貿易といい、倭寇を取り締まって王朝同士が管理するために考案されました。

ベトナム

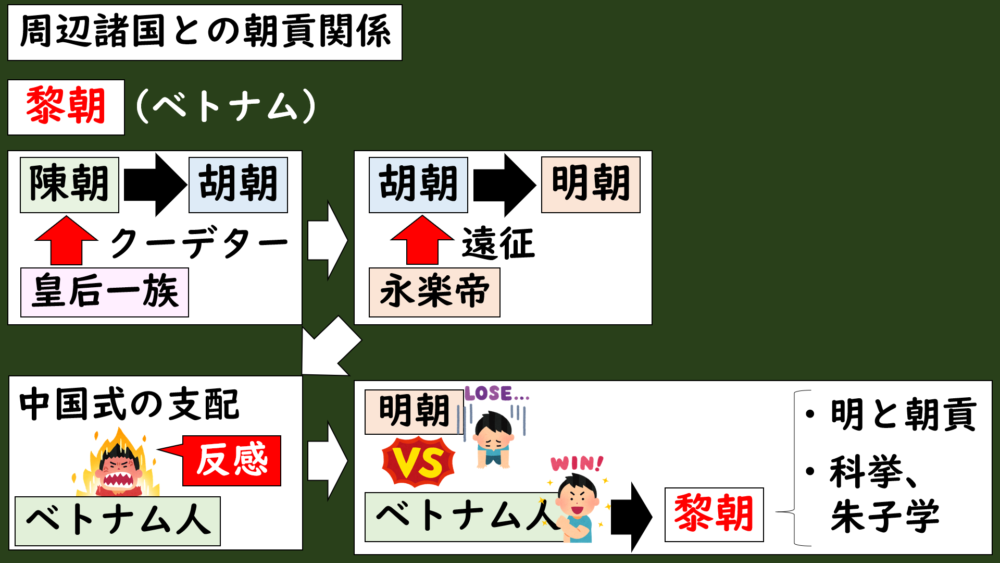

ベトナムでは陳朝が元朝の支配から逃れていましたが、皇后一族がクーデターを起こしたことで、胡朝(ホーちょう)が成立しました。

しかし、その直後にこれを永楽帝がベトナム支配のチャンスと捉えて、ベトナム遠征をおこなってベトナムを支配してしまいました。

その後、中国式の統治を強制したことでベトナム人の反感を買って反乱が起き、明軍を破った黎利(れ=ろい)によって黎朝が独立を果たしました。

その後、黎朝は室町幕府と同じく王朝の安定と経済的な利益を得るために明朝に歩み寄り、明朝も冊封体制を広げるためにこれを受け入れて、朝貢関係を結ぶことになりました。

一度剣を交えた仲なのに、やはりお金と権威の話になると別なんですね。

朝貢関係となった黎朝も科挙や朱子学などの明朝の制度を取り入れて発展させていきました。

モンゴル勢力との関係

オイラトの台頭

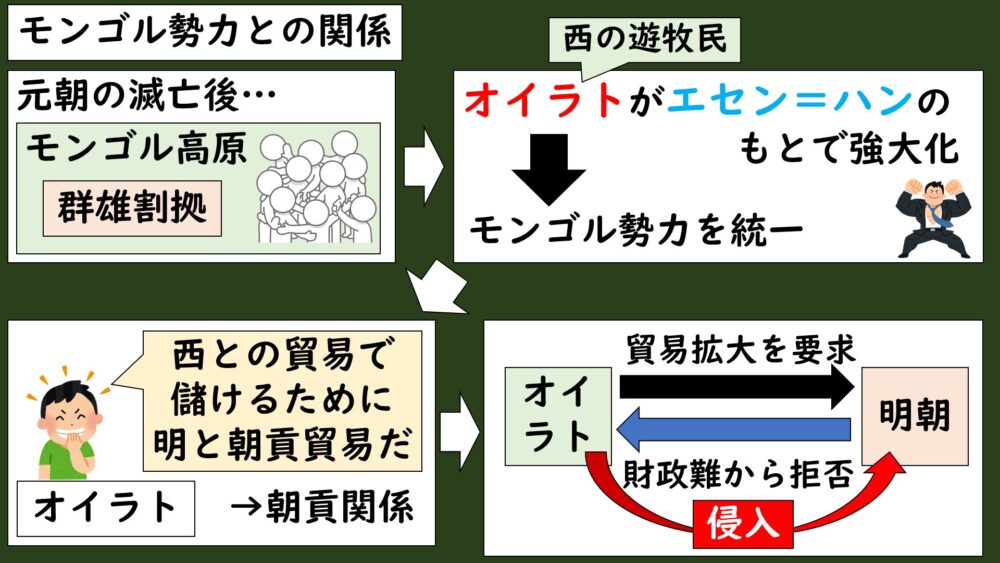

モンゴル高原では元朝の滅亡後、複数の勢力にわかれて群雄割拠していましたが、15世紀に西のオイラトがエセン=ハンのもとで強大化して、モンゴル勢力を統一します。

エセン=ハンのカリスマ性と西域との隊商交易で強大化できたのが統一できた要因でした。

モンゴル勢力を統一したオイラトは、西のティムール朝との貿易で利益を得るために明朝の特産品を手に入れようと朝貢関係を結びます。

モンゴル勢力は政策が商業中心の考え方ですね。

なのでオイラトからすると、明朝の特産品があればあるほど利益が出ますから明朝に対して朝貢貿易の拡大を要求します。

朝貢貿易は朝貢国からの献上品に対して、それよりも多い下賜品を明朝は出すので、朝貢国からしたら常に貿易黒字になるんです。

しかし、明朝は数十か国と朝貢貿易をおこなっていたので、これ以上の貿易拡大は財政悪化につながりかねませんでした。

なので明朝はオイラトからの要求を拒否してしまうんです。

この朝貢貿易の制限を不満に感じたオイラトは、拡大要求をのんでもらうために度々中国に侵入するようになっていきます。

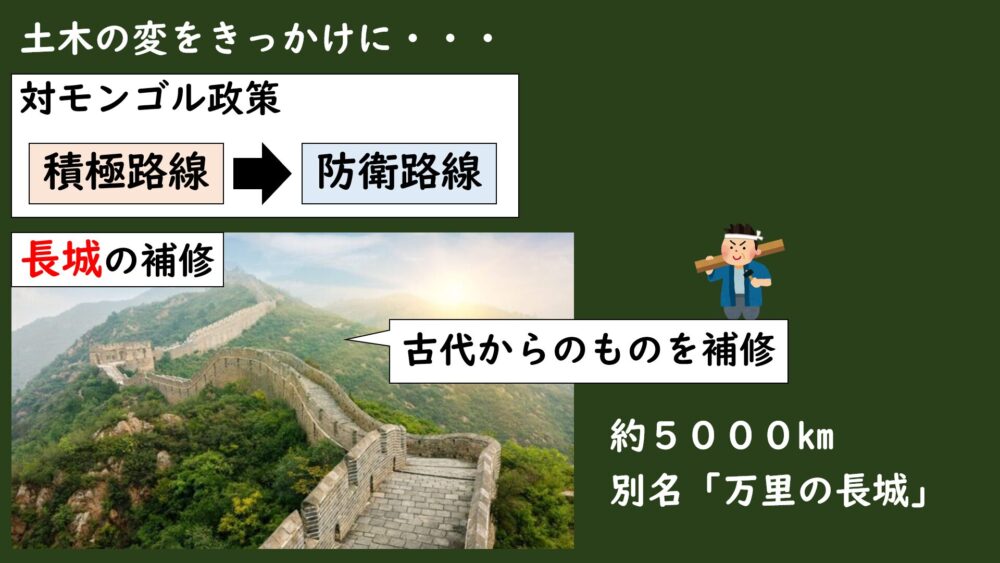

土木の変

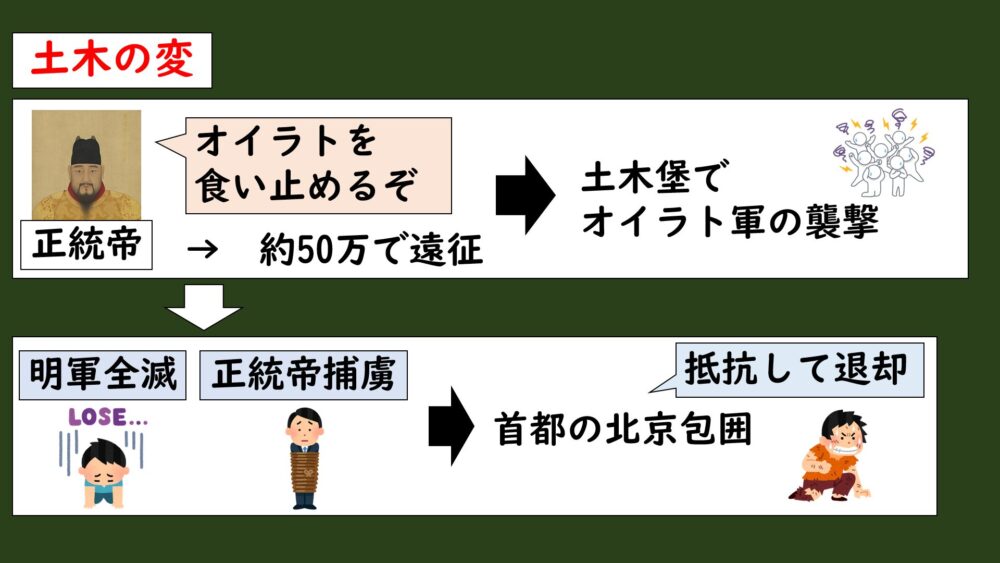

明朝もオイラトの侵入を食い止めようと、当時の正統帝が自ら約50万人の大軍を率いてオイラト討伐に向かいます。

しかし、途中の土木堡(どぼくほ)というところでモンゴル騎兵隊の奇襲を受けてしまい、明軍はほぼ全滅してしまい、正統帝は捕まって捕虜となってしまったんです。

この出来事を土木の変といいます。

その後、オイラト軍は首都の北京を包囲して明朝に脅威を与えます。

明朝はなんとか抵抗してオイラトを退却させ、正統帝も送還されることになりました。

しかし、この土木の変をきっかけに、それまでの積極路線から打って変わって北のモンゴル勢力に対して防衛に徹するようになっていきました。

春秋・戦国時代からモンゴル勢力との国境に建設されていた長城を補修して、約5000mにもなる長城が建設されました。

みなさんがよく知る「万里の長城」は明朝の時代に建設されたものなんですよ。

こうして、明朝は北方のモンゴル勢力に対しては守りを固め、海上では国家管理による朝貢貿易をおこなう、閉鎖的な中国王朝となっていきました。

そういう意味では日本の江戸時代に取られて鎖国政策も海禁政策に近いですね。長崎では幕府管理のもとでオランダと中国と貿易していたわけですし。

まとめ

MQ:明朝との朝貢貿易によって、周辺はどんな影響を受けたのか?

A:琉球王国が中継交易地として繁栄し、マラッカ王国が東南アジア最大の交易拠点として急成長するなど地域の経済発展を促し、朝鮮王朝や黎朝が朱子学や科挙制度を導入して文化と政治を改革した。モンゴル勢力は経済利益を追求する一方で摩擦が生じるなど、各国の統治、経済、文化に影響を与えた。

今回はこのような内容でした。

次回は明の統制体制の崩壊についてみていきます。世界的に交易が活発になっていき、明朝もその波にのまれていきます。明朝の朝貢体制は世界的交易の活発化によってどんな影響を受けたのか?

それでは一緒にみていきましょう!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント