この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

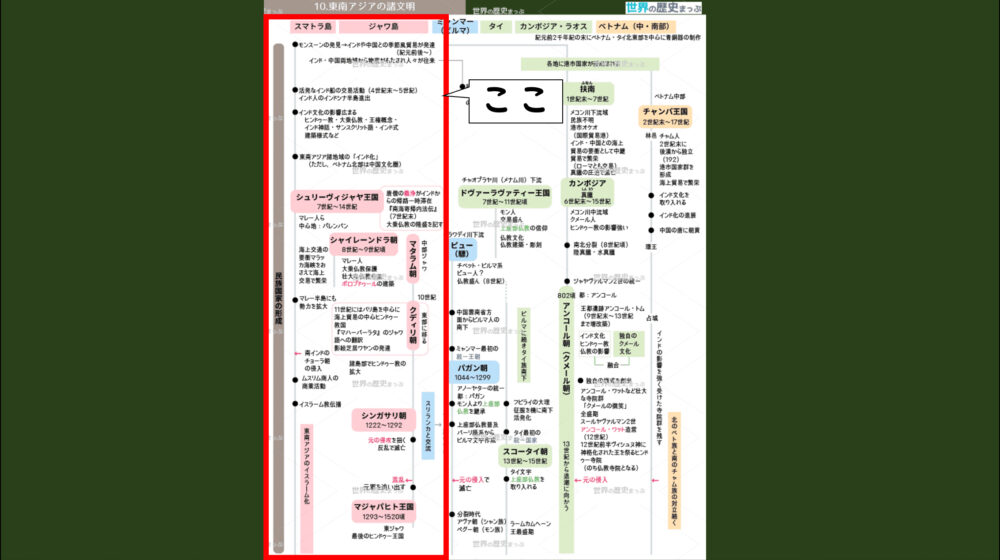

今回は、東南アジアの諸島部とベトナムについてです。上座部仏教が広まった大陸部に対して諸島部ではどんな文化根付いたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:諸島部やベトナムではどんな文化が根付いたのか?

今回の時代はここ!

スマトラ島

シュリーヴィジャヤ

東アジア(中国)と南アジア(インド)との東西交易が活発になるにつれて、マラッカ海峡周辺での中継貿易も活発になっていきます。

その影響でモノやヒトが集まる状況から、マラッカ海峡周辺の諸島で力の持った港市国家が台頭していきます。

その代表的なのがスマトラ島のパレンバンを拠点に台頭したシュリーヴィジャヤです。

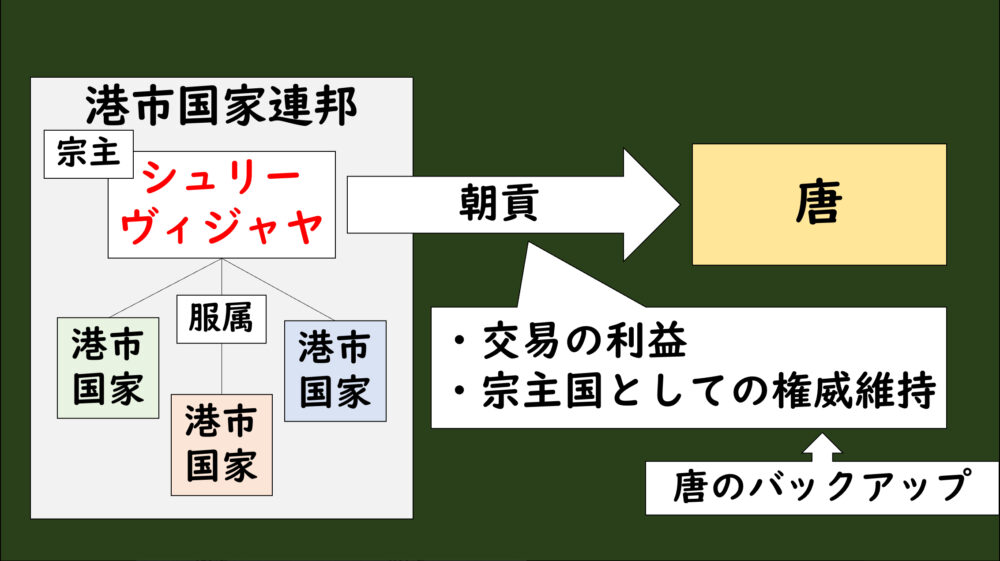

シュリーヴィジャヤはスマトラ島やマレー半島、ジャワ島などの港市国家を従属させて、東西交易の中継貿易によって繁栄しました。

来航したペルシア人やインド人、アラブ人らと積極的に海上交易をおこないながら、唐には使節を派遣して朝貢関係も持っていました。

SQ:シュリーヴィジャヤはなぜ中国王朝と朝貢関係を持っていたのか?

この問いは朝貢関係を持つもつことで、何の利点があるのかを考えてみましょう。

朝貢をすることで、返礼品による利益があると思います。

そうですね。あともう一つは港市国家をまとめる宗主国であることから「権威付け」としての朝貢をしていたことも利点としてあげられますね。

宗主・・・本家や家元の長。

交易による利益と、宗主国として権威を維持するために朝貢をおこなっていたと考えられる。

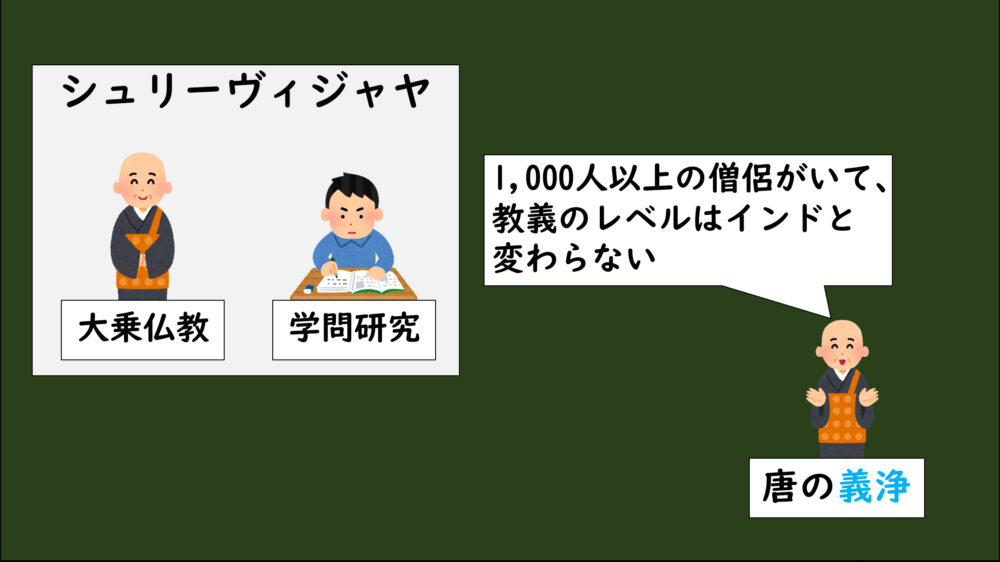

シュリーヴィジャヤは唐と朝貢関係を結ぶ一方、大乗仏教が熱心に信仰されていました。

7世紀には、唐からインドに仏教留学に向かった義浄がこのシュリーヴィジャヤに滞在した記録が残っています。

義浄は著書の中で・・・

この地には1,000人以上の僧侶が学問を研究していて、仏教の教義や礼儀はインドと変わらない。唐からインドに留学しようと思っている人は、ここに1、2年滞在して、その仏法を学んでからインドに向かうのがよい。

と記しているほど、スマトラ島のシュリーヴィジャヤでは仏教が盛んだったことがわかりますね。

その後、シュリーヴィジャヤは10世紀に南インドのチョーラ朝の侵攻を受けて衰退していくことになります。

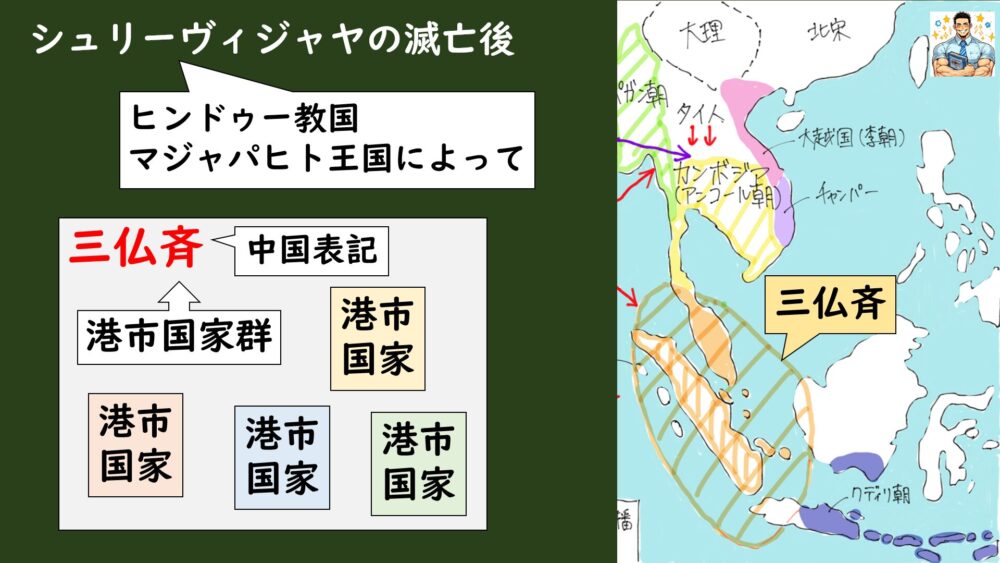

最終的には14世紀にジャワ島東部にできたマジャパヒト王国の勢力によってほとんど消滅してしまいました。

滅亡後は中国(当時は宋)との朝貢も途絶えますが、10世紀末以降はシュリーヴィジャヤの支配下にあった小国による朝貢が復活します。

宋の史料では、このような旧シュリーヴィジャヤの支配下にあった港市国家群を総称して三仏斉(さんぶっせい)と記されて、海上交易によってこれらの小国は繁栄を続けたそうです。

ジャワ島

シャイレンドラ朝

スマトラ島ではシュリーヴィジャヤが繁栄しましたが、その台頭を支えたのがジャワ島の仏教国でした。

その仏教国はシャイレンドラ朝と呼び、中部ジャワの穀倉地帯に大乗仏教を信仰する国として現れました。

8世紀に全盛期を向かえたシャイレンドラ朝は、シュリーヴィジャヤと連合(婚姻)して、マラッカ海峡周辺だけでなく、カンボジアやチャンパーなどの大陸部にも侵攻して影響力を及ぼすほど強大化した王朝でもありました。

なかなか強い。

そんな大乗仏教を保護していたシャイレンドラ朝は、仏教寺院であるボロブドゥールを建立しています。

このボロブドゥールの各階層には小塔と仏塔が並んでいることからグプタ様式の影響がみられ、海上交易による東南アジアの「インド化」の影響を見ることができるんです。

ボロブドゥールはアンコール=ワットと並んで東南アジアの貴重な文化遺産であり、20世紀始めからの大規模な復元工事によって現在の姿となり、世界遺産にも登録されています。

一時強大な国を築いたシャイレンドラ朝でしたが、同時期にジャワ島中部に誕生していたヒンドゥー教国である古マタラム朝によって9世紀頃にジャワ島を追われてしまいました。

古マタラム朝・・・16世紀に誕生したイスラーム教国であるマタラム王国と区別して先頭に「古」を付けている。

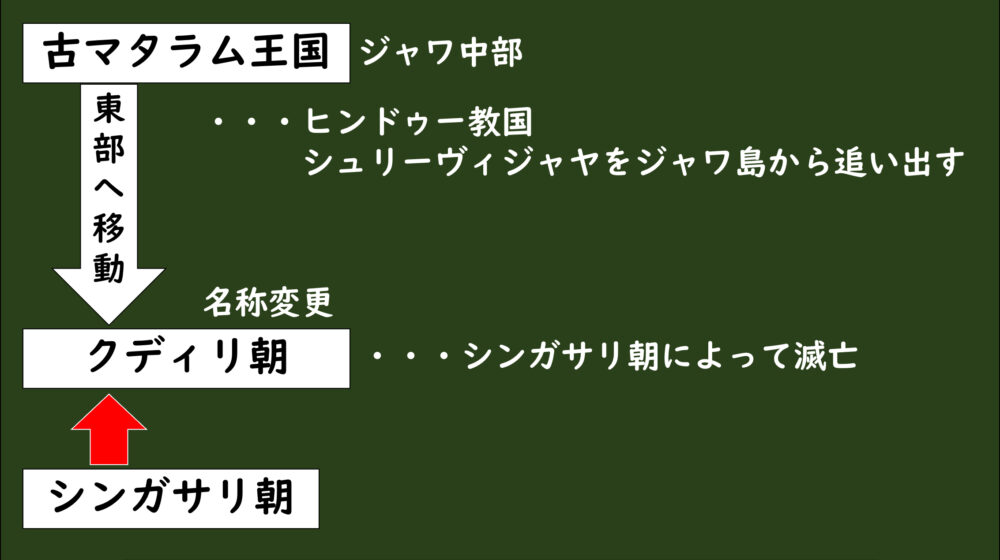

古マタラム朝

先ほども話した通り、仏教国のシャイレンドラ朝と同じくして、ジャワ島中部に誕生したのがヒンドゥー教国の古マタラム朝でした。

この王朝はヒンドゥー教寺院であるプランバナンを建立していて、現在では世界遺産に登録もされています。

9世紀にシャイレンドラ朝をジャワ島から追い出して、中心を東部に移してからはクディリ朝と呼ばれるようになります。

しかしその後、13世紀に東部にできたシンガサリ朝によってクディリ朝は滅ぼされてしまいました。

ちなみにこのシンガサリ朝もヒンドゥー教国です。

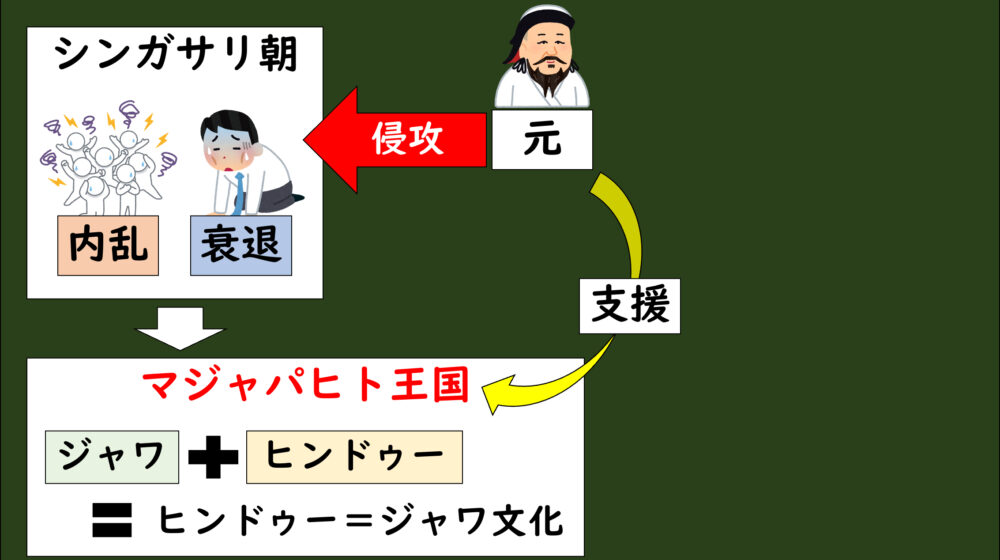

マジャパヒト王国

シンガサリ朝は中国の元朝から服従を強いられましたがこれを拒否し、元による侵攻をうけてしまいます。

国内でも反乱が起きて王が殺されてしまうような状況になってしまいます。

その反乱に乗じて元朝から支援をうけて新しい王朝を建国したのがマジャパヒト王国でした。

このマジャパヒト王国もヒンドゥー教を信仰していて、ジャワの文化とヒンドゥー教文化が融合したヒンドゥー=ジャワ文化が開花しました。

ベトナム

李朝(大越国)

大陸部のベトナムでは前漢の時代以降、紅河デルタ中心の北部は中国に服属する関係が続いていました。

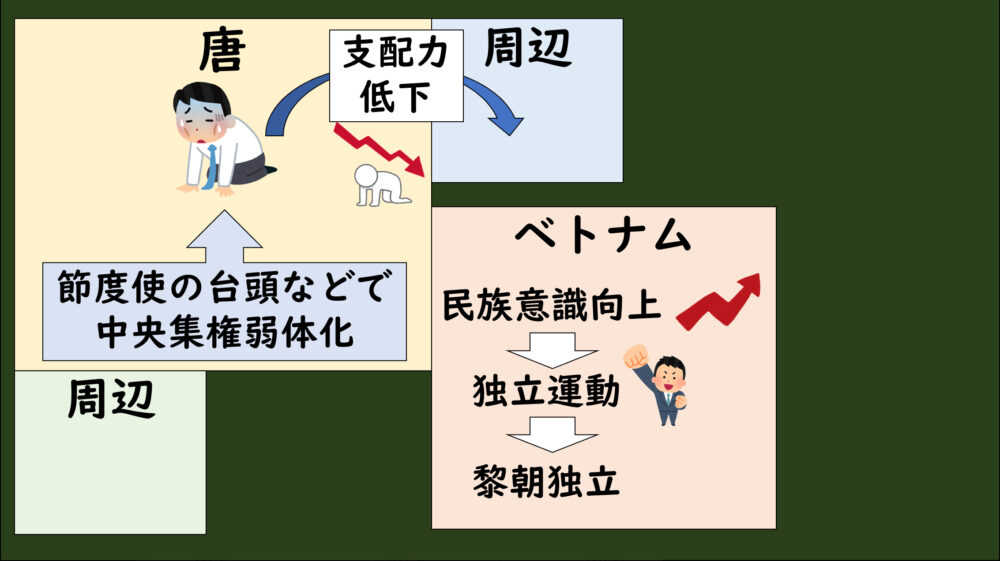

SQ:なぜ唐の服属から独立しようとする動きが活発になったのか?

しかし9世紀以降の唐になると、ベトナムは中国から独立しようとする動きが活発になります。

ではいったいなぜこの時期に独立運動が起きたんでしょうか?

唐ではこの時期なのが起きていたんですか?

安史の乱をはじめとした節度使の台頭や異民族の侵入などで、唐は周辺地域を管理できない状況になっていました。

その通りです。唐の中央集権が弱体化したことで、服属していた周辺地域が独立しようとしたんですね。

唐の中央主権が弱体化して周辺への支配が弱まり、独立の機運が高まったため。

その流れから誕生したのが黎朝(れいちょう)でした。

しかし、この黎朝の政治は安定せず、李将軍によって政権が乗っ取られて短命に終わってしまいました。

初の統一王朝は短命に終わり、その後の王朝は長期間繁栄する。

その李将軍によって建国されたのが李朝です。その後、国号を大越(ダイベト)としました。

李朝は現在のベトナムの首都のハノイに王都を置いて、中国の宋の南下を防ぐ一方で朝貢を盛んに行って独立を維持していました。

紅河デルタで農業開発を積極的におこなって国力を増大させて、チャンパーに度々侵攻するなど勢力拡大にも努めていました。

政治でも科挙による官僚制など、中国王朝の制度を導入して国内整備を行いました。

宗教では仏教だけでなく、道教や儒教も取り入れて保護しています。

まさに中国スタイルですね。

こうした努力が実を結び、李朝は11~13世紀の比較的長期間にわたって繁栄しました。

陳朝

李朝は長期間繁栄しましたが、外戚であった陳氏によって政権を奪われ、陳朝が建国されます。

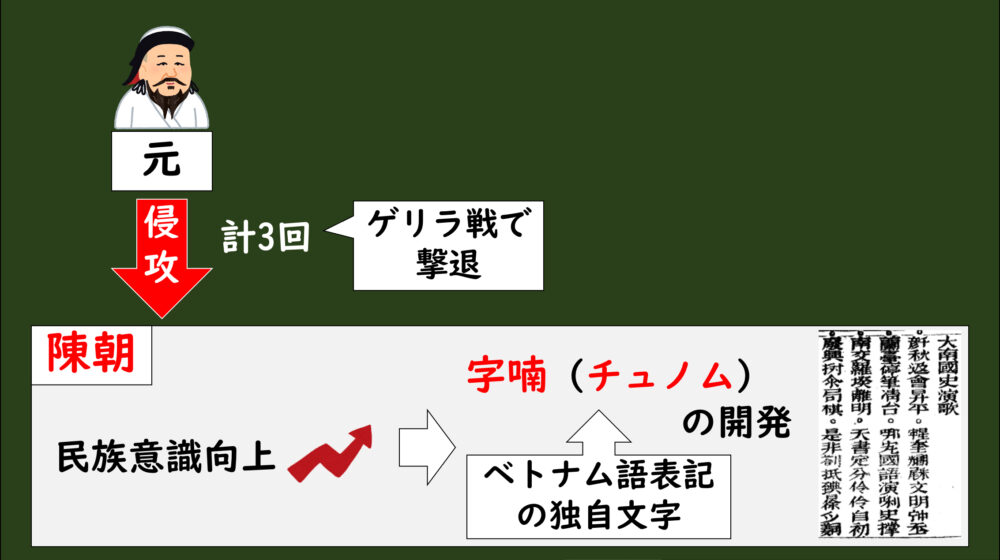

陳朝は元からの服属を要求されますが、これを拒否して3度にわたって侵攻されてしまいます。

しかし、苦戦を強いられながらも密林を利用したゲリラ戦で抵抗し、最終的には元軍を撃退することに成功しました。

元を撃退したことについては日本の元寇と共通していますね。

ちなみに陳朝が侵攻を受けていた時代は日本では南北朝の動乱期と重なります。

ゲリラ戦といえば1960年代のベトナム戦争でも、アメリカ軍はゲリラ戦に苦戦して撤退した過去がありましたね。

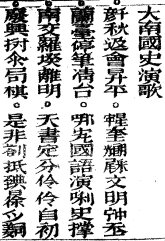

SQ:なぜ陳朝で字喃(チュノム)ができたのか?

陳朝ではベトナム語の表記文字として漢字を利用した字喃(チュノム)が作られました。

なぜ陳朝の時代にチュノムができたのでしょうか?

元の侵入によってベトナム人としての意識が強まったからだと思います!

その通りです。元という外敵の侵入によってベトナム人としての民族意識が高まったことから、チュノムが作られたと考えられますね。

元という外敵の侵入によってベトナム人としての民族意識が高まったため、独自の文字が作られた。

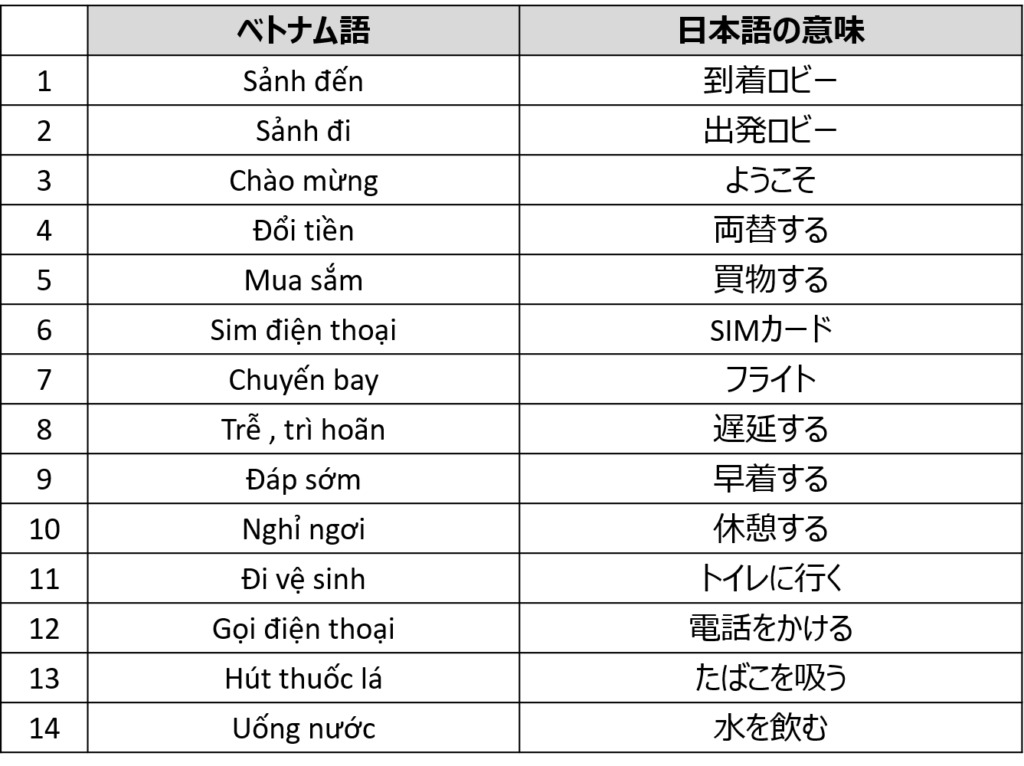

ちなみに現在ではチュノムは使われておらず、ローマ字を独自にアレンジされたものが使用されています。

これによって元撃退後は、度々チャンパーに侵攻したりと勢力拡大に努めましたが、広域な支配までにはいたりませんでした。

最終的には4度目の元侵攻によって服属することになってしまいます。トホホ、、、

まとめ

MQ:諸島部やベトナムではどんな文化が根付いたのか?

A:諸島部ではインド文化の影響で各国で大乗仏教が取り入れられたが、ジャワ島ではヒンドゥー教を奉じる国も現れた。ベトナムでは中国による朝貢や服属から中国風の制度が導入され、独自の文化が形成された。

今回はこのような内容でした。

次回からは新たな章として「西アジアと地中海」をやっていきます。ギリシアのアテネやスパルタ、イタリアのローマ帝国など、世界史でも人気の一つである分野に入っていきます。

初回はアケメネス朝ペルシアについてです。それではお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント