この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

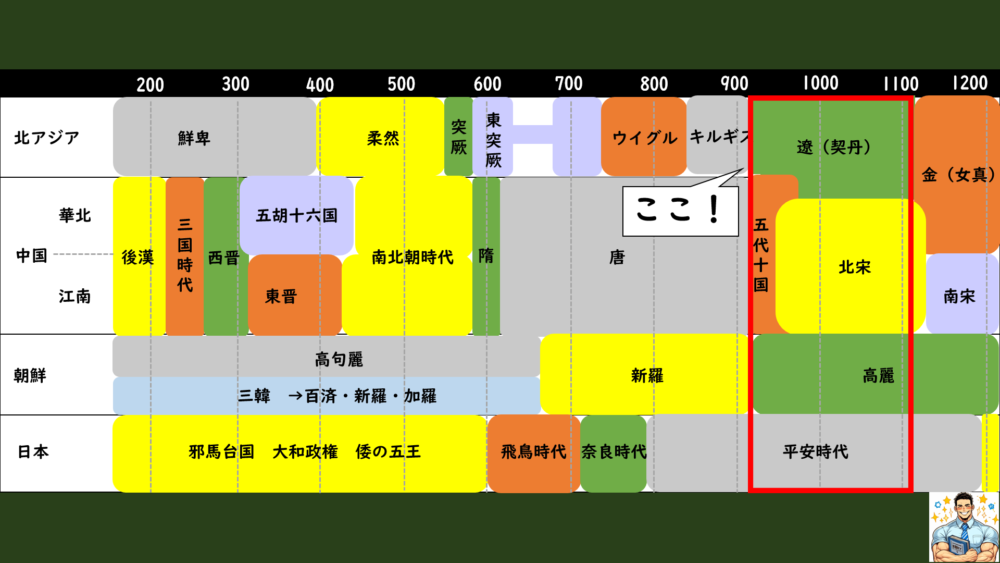

今回は唐滅亡後に各地域で政権が交代した王朝をみていきます。前回の[8-1.1]キタイ(契丹・遼)も含めて、どのような共通点があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:この時期に成立した各王朝にはどんな共通点があるのか?

今回の時代はここ!

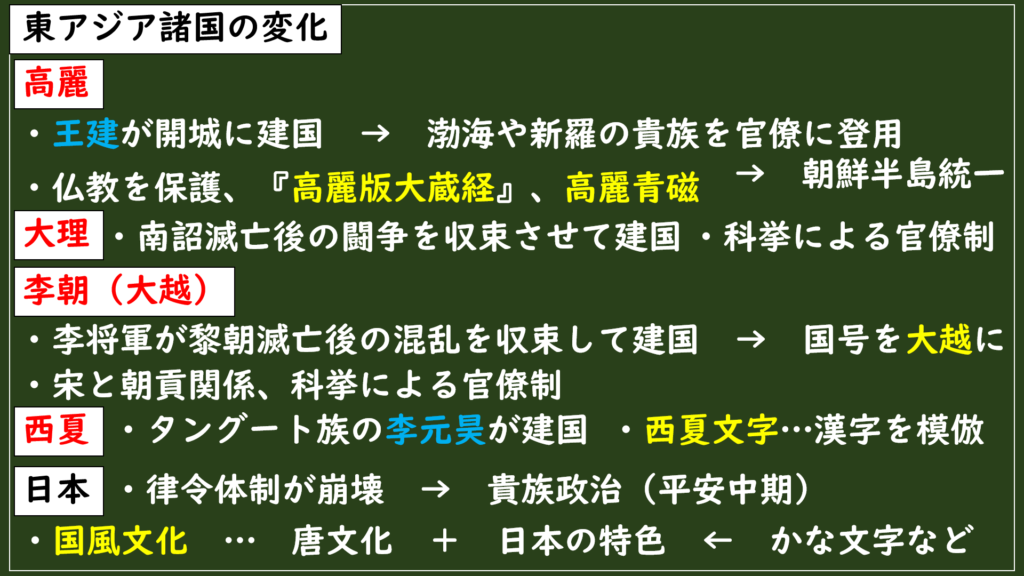

高麗

建国

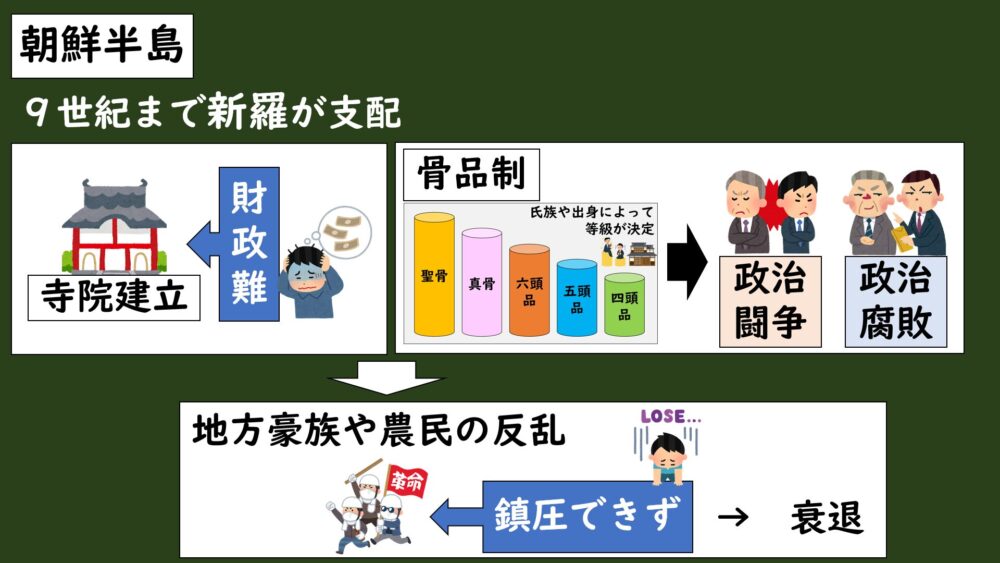

朝鮮半島では、9世紀まで新羅が統一して支配していました。

しかし、寺院建立による財政悪化や、骨品制の上級貴族たちによる政治闘争や腐敗などによって中央政府が混乱してしまい、地方では豪族や農民が反乱を起こるようになっていきました。

新羅はこれを鎮圧することができず、衰退の一途をたどってしまいます。

そのうち、反乱軍の中で頭角を現した勢力がそのまま独立する地方政権も現れます。

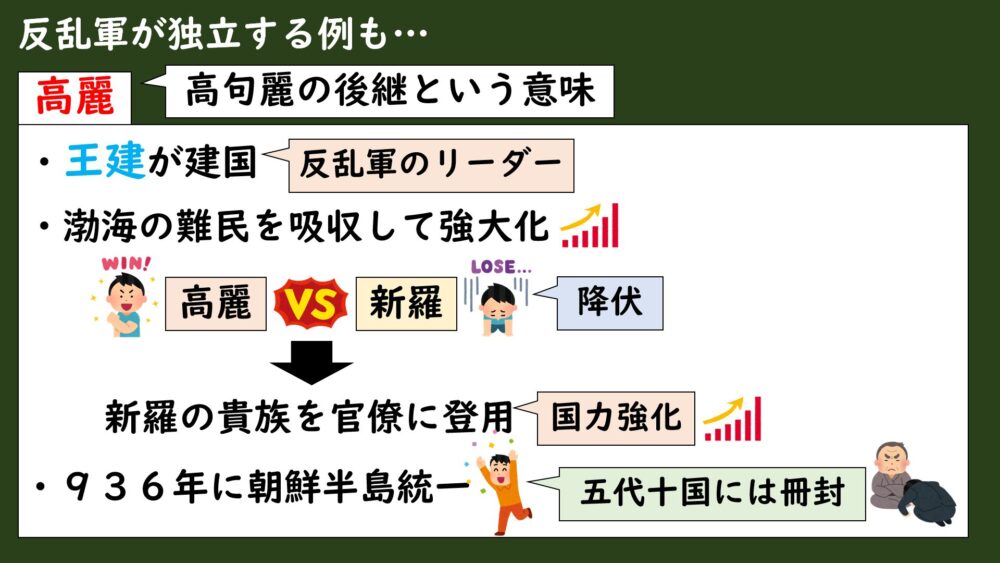

その中でも最も強大な勢力だったのが、王建(おうけん)という人物が建てた高麗という王朝でした。

首都は開城で、国号は過去に朝鮮半島北部で繁栄した高句麗の後継という意味から「高麗」と付けたそうですよ。

高麗が建国されてしばらくすると、北方で渤海がキタイ(契丹)に滅ぼされます。

その際に渤海難民たちが高麗に流れ込んできたことで、高麗は優秀な人材をたくさん抱え込むことができて、王朝を安定・拡大させていきました。

そうして強大となった高麗は新羅との争いを有利に進めていき、935年に新羅が降伏して、高麗がそれを受け入れたことで、新羅は滅亡することになりました。

新羅の貴族たちも受け入れて官僚として登用したことで、高麗の王建は渤海や新羅の優秀な人材を使いながら王権を強化していき、936年には朝鮮半島の統一を成し遂げました。

中国の五代十国とは各国と朝貢関係を結んで上手く付き合っていたそうですよ。

文化

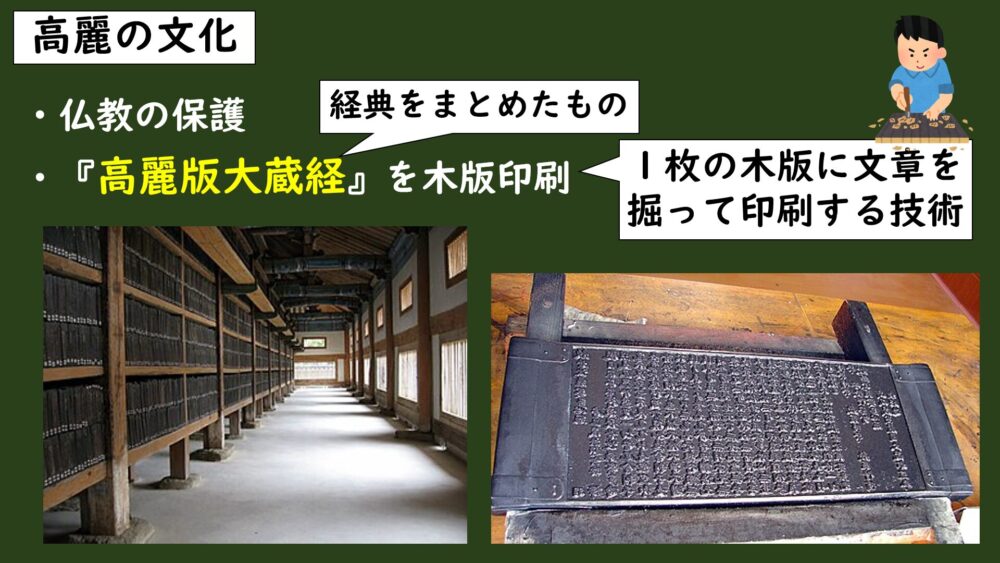

文化面では、お隣の中国文化の影響を受けながら独自の文化が発展しました。

中国から入ってきた仏教が盛んに信仰されて、高麗王朝のもとで厚く保護されます。

仏教経典をまとめた『大蔵経』が、当時最先端の印刷技術だった木版印刷によって作られたりもしました。

『高麗版大蔵経』と呼ばれたりもしますね。

木版印刷とは、1枚の木版に文章を掘る技法のことを指します。後に活字印刷という1文字ずつ彫られたものを組み合わせる方法が出てくるまでは、これが主流でした。

ちなみにこの木版はモンゴル帝国が侵入した際に、一度焼失してしまっているんですよ。その後再度作成されて、日本にも輸入されて重宝されていました。

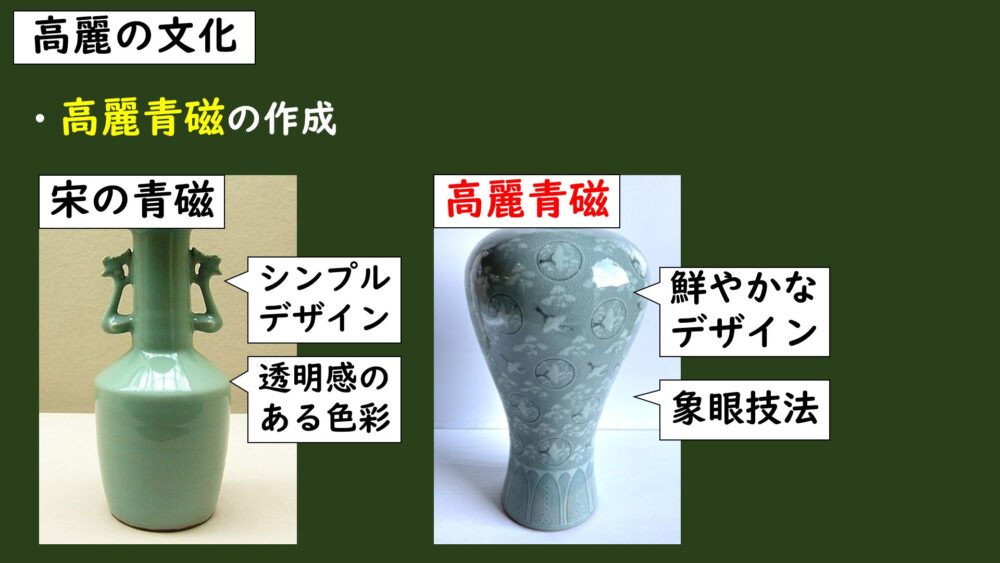

他にも、宋(北宋)で発達した陶磁器の影響も受けて、高麗では高麗青磁が製造されるようになります。

宋の陶磁器はシンプルなデザインで透明感のある色彩が特徴なんですが、高麗青磁は模様を掘って、その中に他の色の土を埋め込んでデザインを際立たせる象眼(ぞうがん)という技法が独自に発達しました。

大理

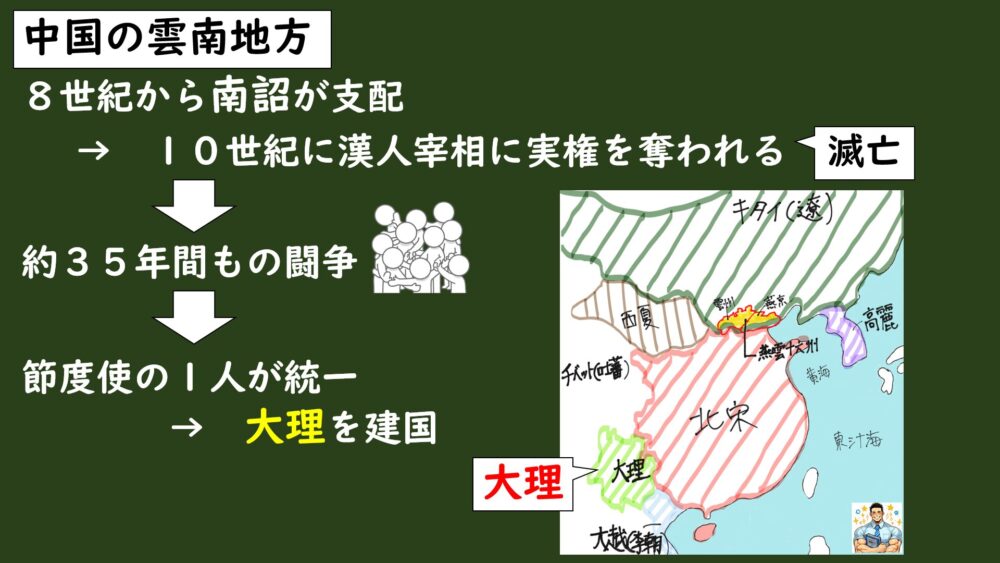

中国南部の雲南地方には8世紀から約200年弱に渡って南詔という王朝が支配していました。

南詔は唐の影響を強く受けていたんですが、10世紀に漢人の宰相によって実権を奪われてしまって滅亡してしまいます。

その後、約35年にも渡って闘争が続いてカオスな状態が続きました。

まあ、ここはチベットと中国の間に位置していたので、派閥に分かれて勢力争いが絶えなかったんでしょうね。

しかし、節度使の1人が混乱を治めて雲南地方を統一して建国されたのが大理でした。

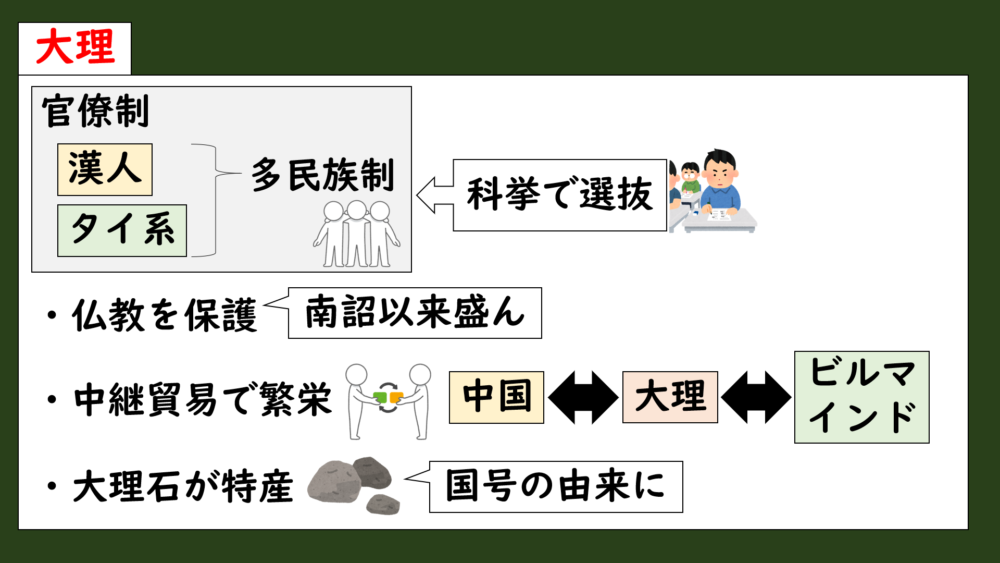

大理は漢人だけでなくタイ系の民族も官僚に登用するような多民族国家で、中国の科挙や官僚制度を使って統治しようとした王朝でした。

南詔以来盛んだった仏教も積極的に取り込んでいきます。

大理石がたくさん採れたことから、中国とビルマやインドとの中継交易などで繁栄しました。

大理石の産地だったことから「大理」と名付けられたと言われているんですよ。

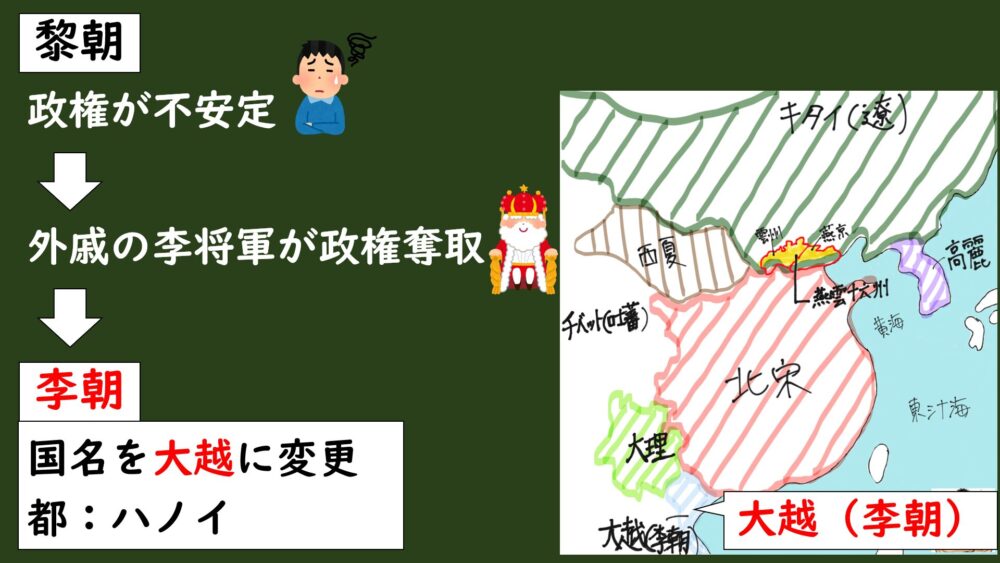

大越(李朝)

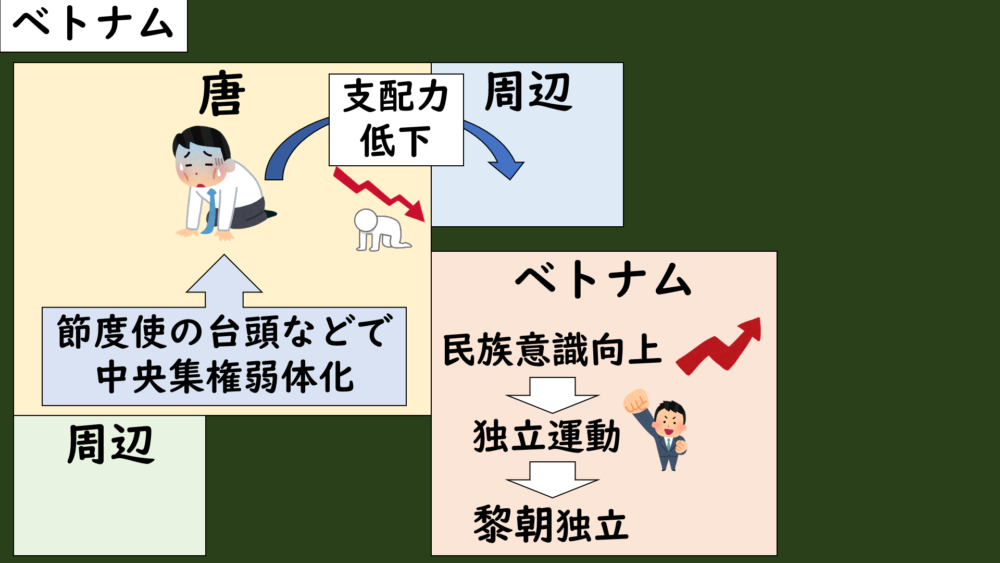

現在のベトナムに当たる地域は、秦や漢の時代から中国王朝の支配が続き、独立王朝がなかなか誕生しない期間が続いていました。

しかし、唐が衰退・滅亡して五代十国時代になったことで、ベトナムでも独立の動きが出てきて、黎朝(れいちょう)が成立します。

しかし、黎朝は経験不足な未熟な王朝だったので、王位継承で内乱が起こるなど、混乱はその後も続いてしまいました。

そのタイミングで、中国で宋(北宋)が誕生すると、ベトナムにも進出しようと企てます。

宋(北宋)から身を守るために安定した王朝が求められて成立したのが、李将軍によって成立した李朝でした。

李朝は国号を大越として、現在のベトナムのハノイに首都を置きます。

その後も大越国は陳朝や胡朝などが引き継いだので、大越(李朝)と表記することもあります。

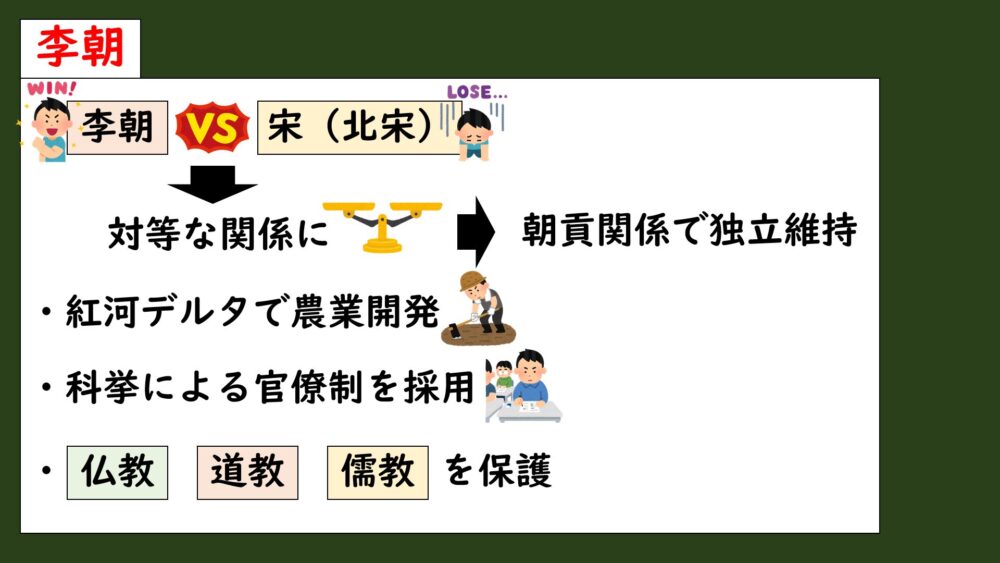

この李朝は、宋(北宋)の進出を見事に撃退して対等な関係を築くことができ、朝貢を盛んに行って独立を維持することができました。

ベトナムは湿地と密林地帯ですから、宋軍は感染症などで苦戦したようです。

李朝は紅河デルタで農業開発を積極的におこなって国力を増大させて、チャンパーに度々侵攻するなど勢力拡大にも努めていました。

政治でも科挙による官僚制など、中国王朝(宋)の制度を導入して国内整備を行いました。

宗教では仏教だけでなく、道教や儒教も取り入れて保護しています。

こうした努力が実を結び、李朝は11~13世紀の比較的長期間にわたって繁栄しました。

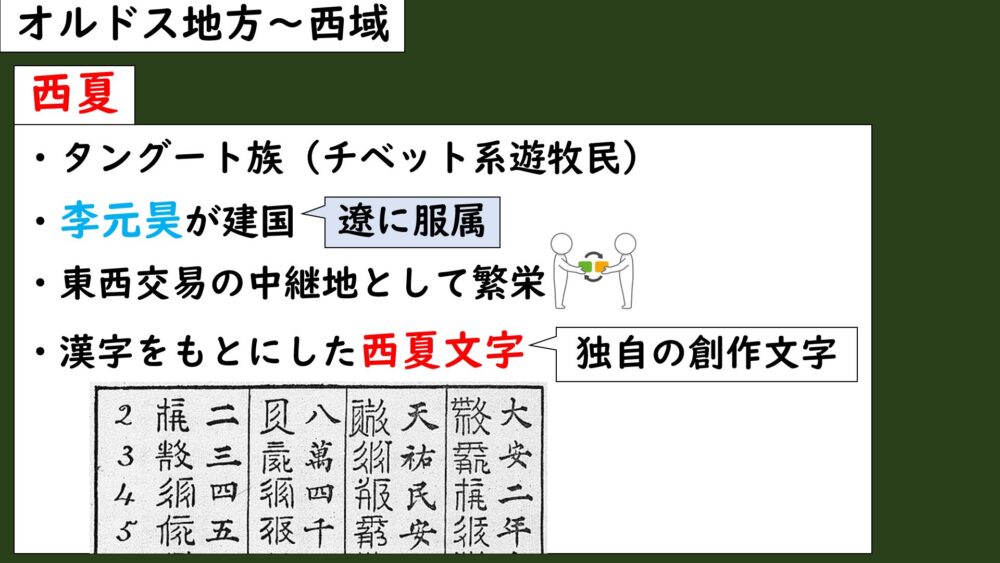

西夏

唐の滅亡によって、中国西北部のオルドス地方から西域にかけて成立したのが西夏(せいか)という王朝でした。

西夏はチベット系遊牧民のタングート族が建てた王朝で、部族を率いていた李元昊(りげんこう)が遼(契丹)から国王の称号を受けて建国されました。

なので、建国当初は遼(契丹)に服属する形でしたが、独立して「大夏」と名乗っていたそうです。「西夏」は中国での呼び名が定着したものなんですね。

西夏は中国と西のオアシス地帯の間に位置していたので、「オアシスの道」の拠点をおさえて東西交易の中継貿易によって利益をあげて繁栄しました。

中国から仏教の影響もうけて寺院が建立され、漢字をもとにした西夏文字が作られています。

西夏文字は漢字をもとにしているんですが、その読み方や意味はまったく異なっているそうで、契丹文字と同じく、「漢字を模倣した創作文字」として位置づけられています。

完全には解読されていませんが、8割ほどは読めるようになっているそうです。

日本

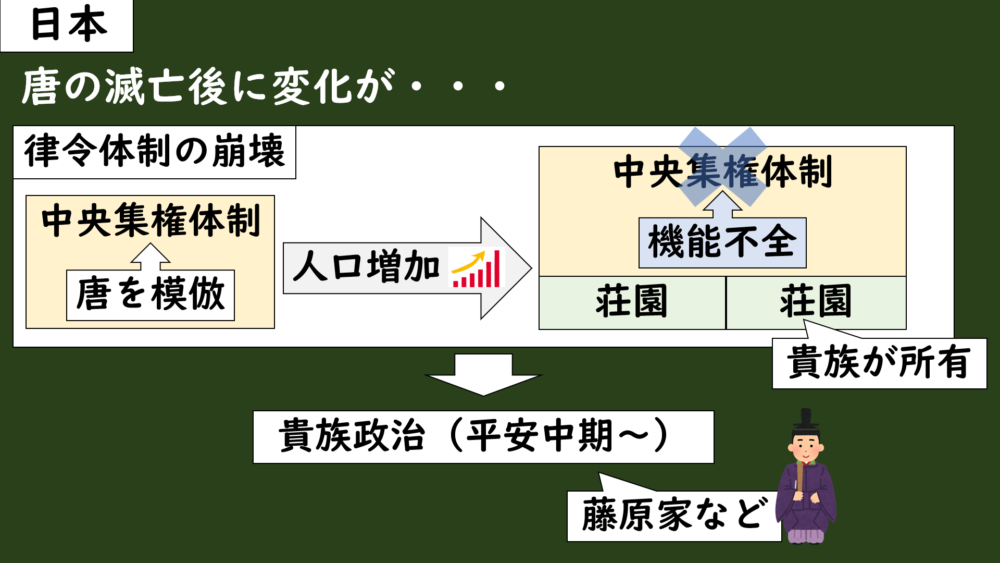

唐の滅亡後、日本でも変化が起こっていました。

日本でも唐の制度を模倣した中央集権体制(律令体制)が敷かれていたんですが、唐と同じように人口増加にともなって管理が難しくなっていき、豪族による荘園が拡大していきました。

律令体制(中央主権体制)が機能しなくなると、貴族(領主)が台頭するようになり、平安時代中期以降の貴族政治が訪れます。

藤原家とかが有名ですよね。

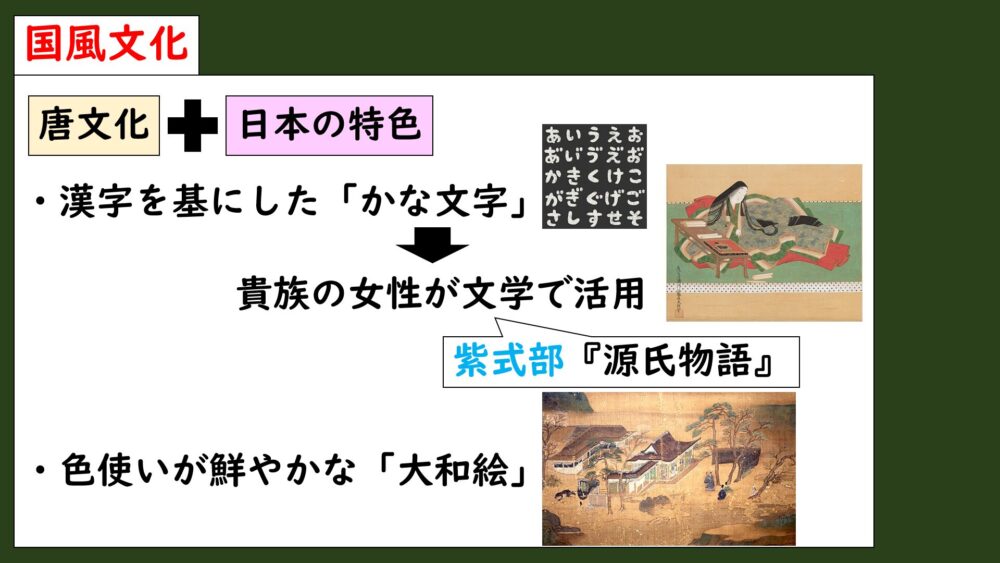

そうなると、もともと影響を受けていた中国文化を基礎にして、日本の特色が融合した独自の文化である国風文化が誕生しました。

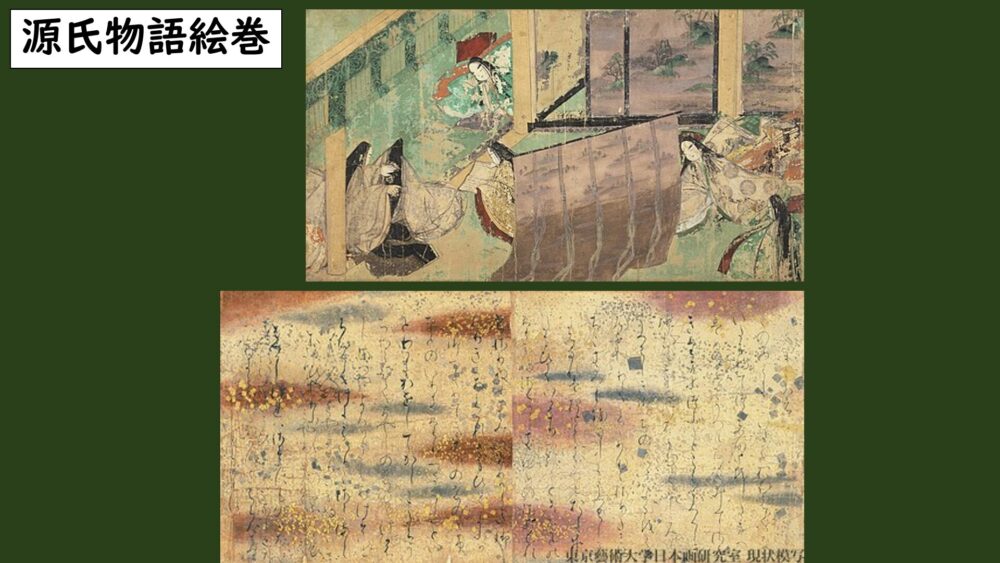

ここでも漢字をもとにした”かな文字”が作られて、文学でも和文で表現された物語が貴族の女性たちの間で広がっていきました。

紫式部の『源氏物語』が代表的ですね。

他でも絵画で大和絵とよばれる色使いが鮮やかな画法も生まれるなど、建築なども含めて、唐文化を基礎とした日本独自の文化が平安時代に花開きました。

まとめ

MQ:この時期に成立した各王朝にはどんな共通点があるのか?

A:唐の滅亡に伴い勢力バランスが崩れ、各地で政権交代が相次いだ。それぞれの王朝は唐(中国)の文化的影響を受けながら、自らの独自文化へと発展させていった点で共通している。

今回はこのような内容でした。

次回は五代十国の混乱を収拾して統一王朝を建てた宋(北宋)についてやっていきます。宋(北宋)の外交にはある特徴がありました。その特徴とはいったい何だったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント