この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は明後期の文化についてです。国際的な交流が活発になった時代に分化はどのような影響を受けたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

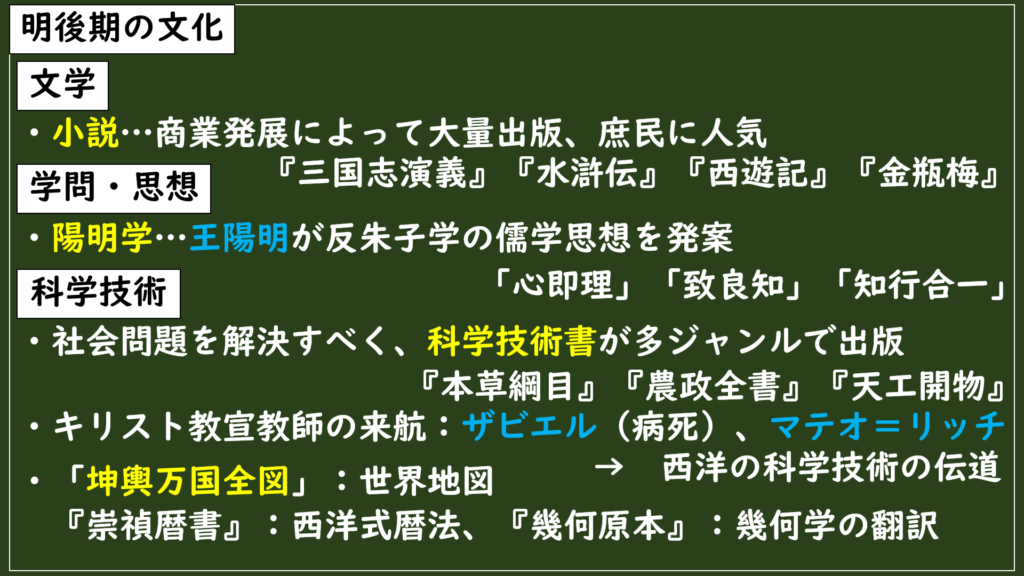

MQ:国際的な商業発展は明後期の文化にどんな影響を与えたのか?

文学

小説

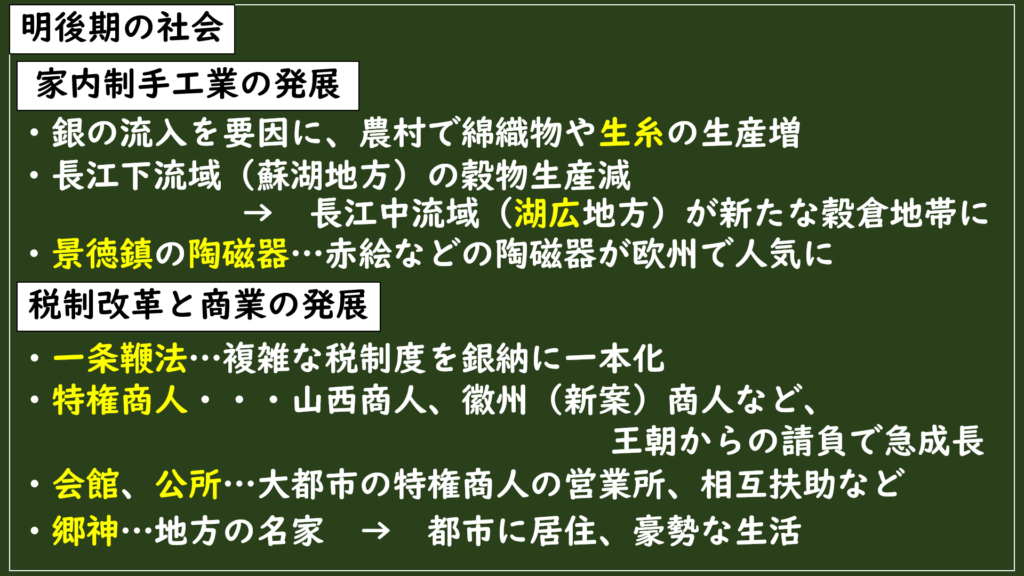

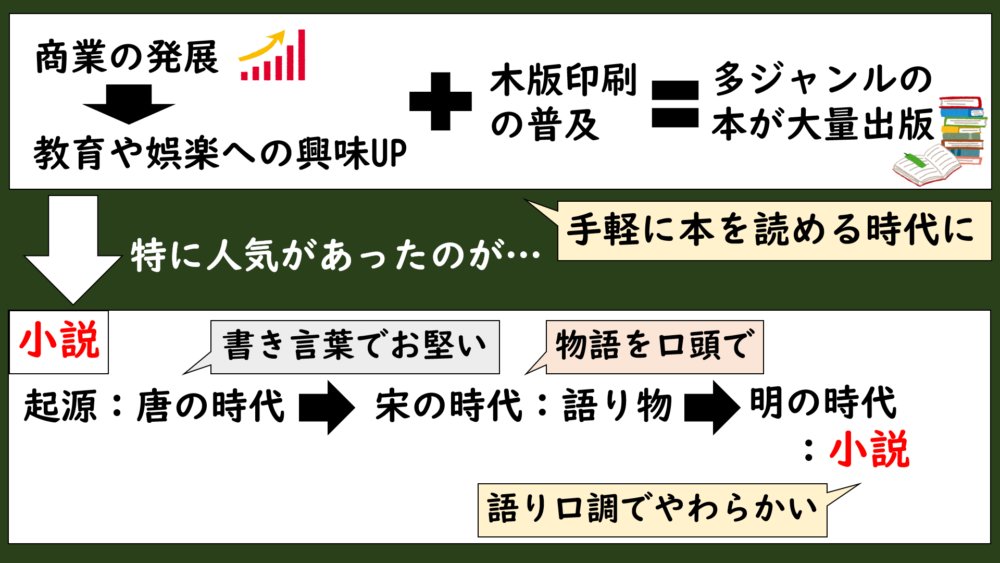

[9-1.5]明後期の社会で扱ったように、商業の発展と共に、全体的に生活に余裕のある人たちが増えていったので、経済的に豊かになった商人や都市庶民の間で、娯楽や教育に対する関心が増えていきました。

これに加えて木版印刷の技術によって大量に書物を出版できるようになったので、さまざまなジャンルの本が出版されるようになります。

それまでは本は裕福な知識人が読みものだったんですが、明後期はそれが都市庶民でも手軽に本を読めるようになった時代でもあったんです。

特に庶民に人気があったのが小説でした。

小説は唐の時代に始まり、初めは書き言葉で書かれたお堅い読み物だったんですが、宋の時代になって人前で物語を語る”語り物”が流行り、その話し言葉をそのまま字で写したものが出版されるようになります。

そして明後期に大量出版が可能になって小説という形で流行るようになりました。

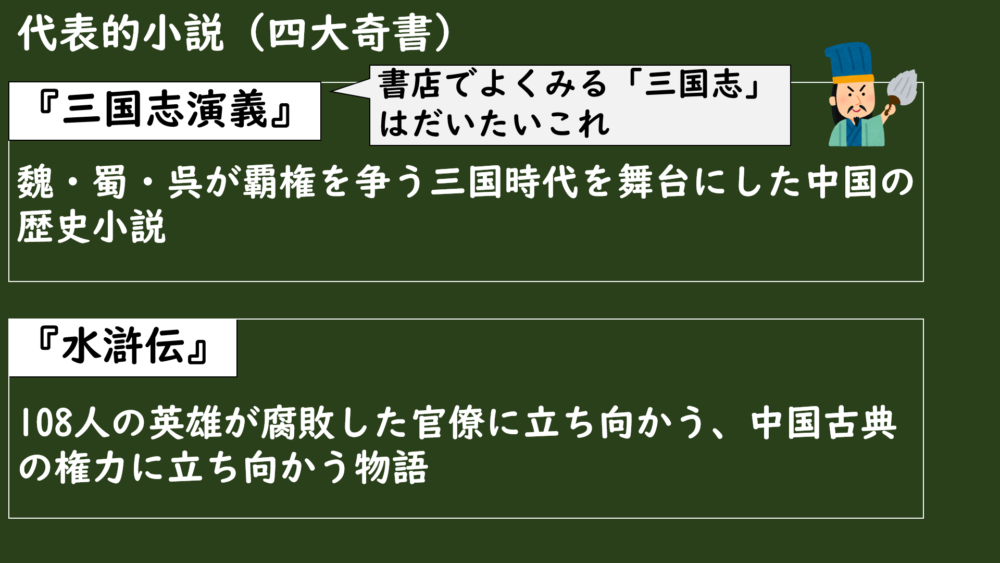

・『三国志演義』

魏・蜀・呉が覇権を争う三国時代を舞台にした中国の歴史小説。

・『水滸伝』

108人の英雄が腐敗した官僚に立ち向かう、中国古典の権力に立ち向かう物語。

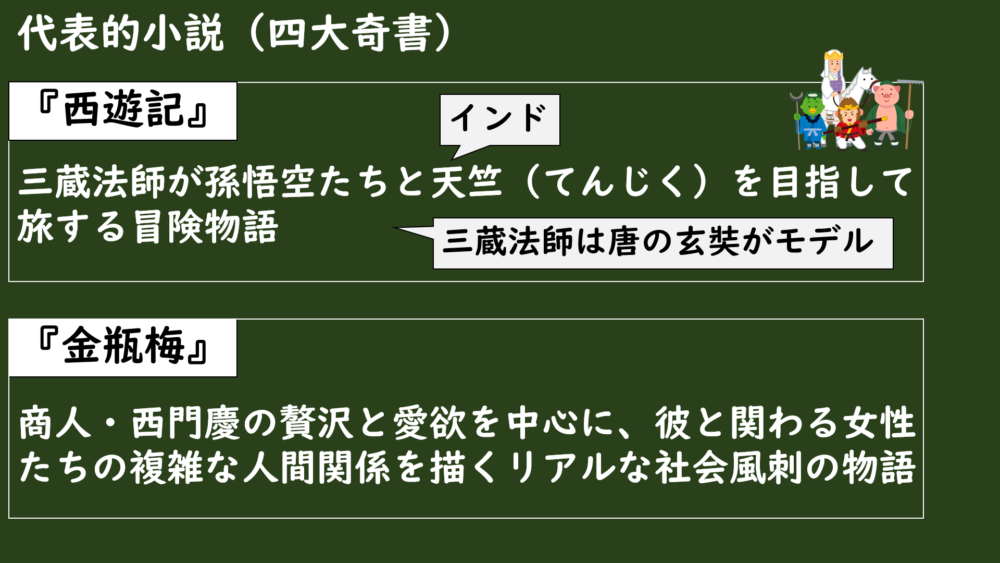

・『西遊記』

三蔵法師が孫悟空たちと天竺(てんじく)を目指して旅する冒険物語。

天竺・・・仏教発祥の地。主にインドをさす。

三蔵法師は唐の僧侶だった玄奘がモデルになっていましたね。

日本でもドラマ化・映画化されるなど、現代でも楽しまれている作品です。

・『金瓶梅』

商人・西門慶の贅沢と愛欲を中心に、彼と関わる女性たちの複雑な人間関係を描くリアルな社会風刺の物語。

話し言葉でわかりやすく物語風な小説は人気を呼んで、庶民向けの芝居が都市や農村などでも盛んにおこなわれるようになりました。

小説を読んだり、芝居を観ることが当時の庶民のエンタメだったんですね。現代でいうサブスクでアニメやドラマを楽しむ感じですかね。

学問、思想

陽明学

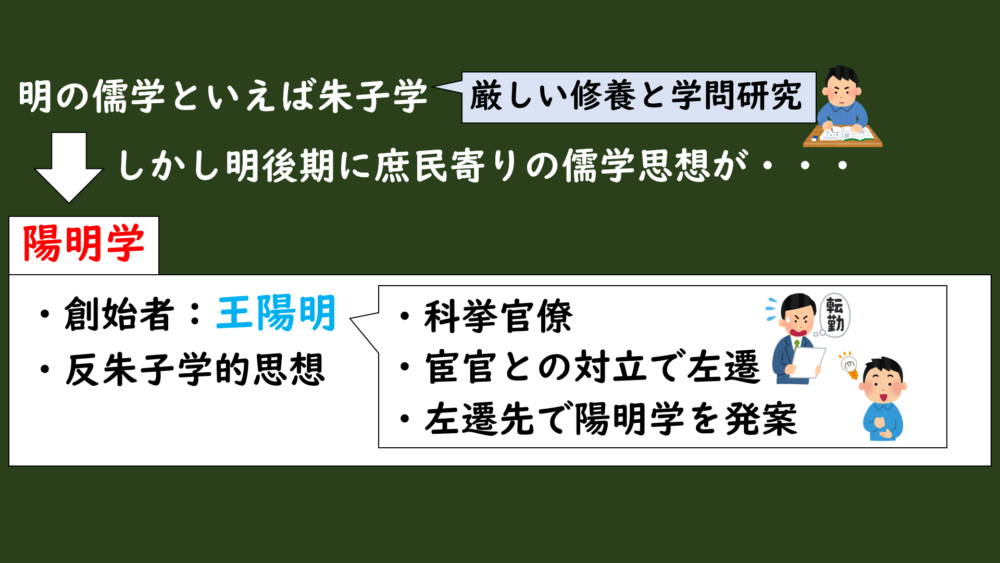

当時、中国では儒学が重要視され、中でも宋代に成立した朱子学が正統とされていました。

しかし、明後期になってこの儒学に対しても庶民よりの考え方が出てきます。

それが王陽明(おうようめい)が成立させた陽明学と呼ばれるものです。

朱子学は物事の真理にたどり着くためには、厳しい修養と学問研究が必要だと考えられていました。

なので、朱子学は科挙官僚やそれを目指す人たちが学ぶエリート学問だったんです。

しかし、この考え方を否定したのが王陽明だったんです。

王陽明は科挙に合格した官僚で朱子学を学んでいたんですが、宦官と対立して地方に左遷されてしまい、そこで朱子学の考えを否定する新しい儒学を考案しました。

それが陽明学と呼ばれるものでした。

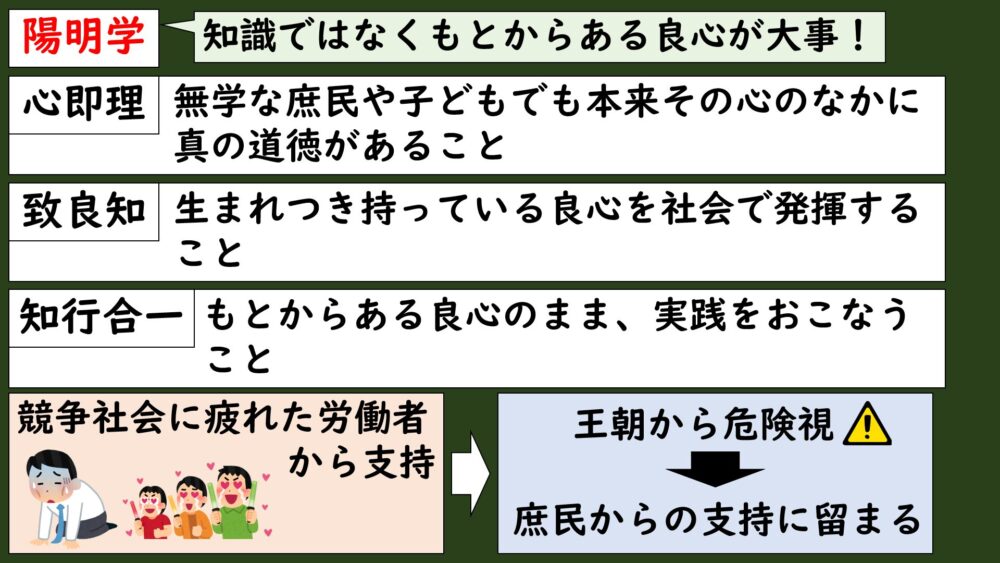

・心即理(しんそくり)・・・無学な庶民や子どもでも本来その心のなかに真の道徳があること。

※性即理(朱子学)・・・自己以外の物事を探究することで真の道徳にたどり着くこと。

・致良知(ちりょうち)・・・生まれつき持っている良心を社会で発揮すること。

・知行合一(ちごうごういつ)・・・もとからある良心のまま、実践をおこなうこと。

要は、知識ばかりを追い求めるのではなく、もとから備わっている直観や思いやる気持ちを大事にしよう、という感じですかね。

このような考え方は、科挙官僚や大商人などが活躍する明の社会で、競争に疲れて不安を抱く労働者を中心に支持されるようになっていきました。

しかし、この陽明学は正統派とされた朱子学を批判するものだったので、王朝はこれを危険視したために、あくまで庶民の中で広がっていくに留まることになりました。

日本にも江戸時代に陽明学が伝わり、江戸幕府を批判して反乱を起こした大塩平八郎などに影響を与えました。

科学技術

科学技術書

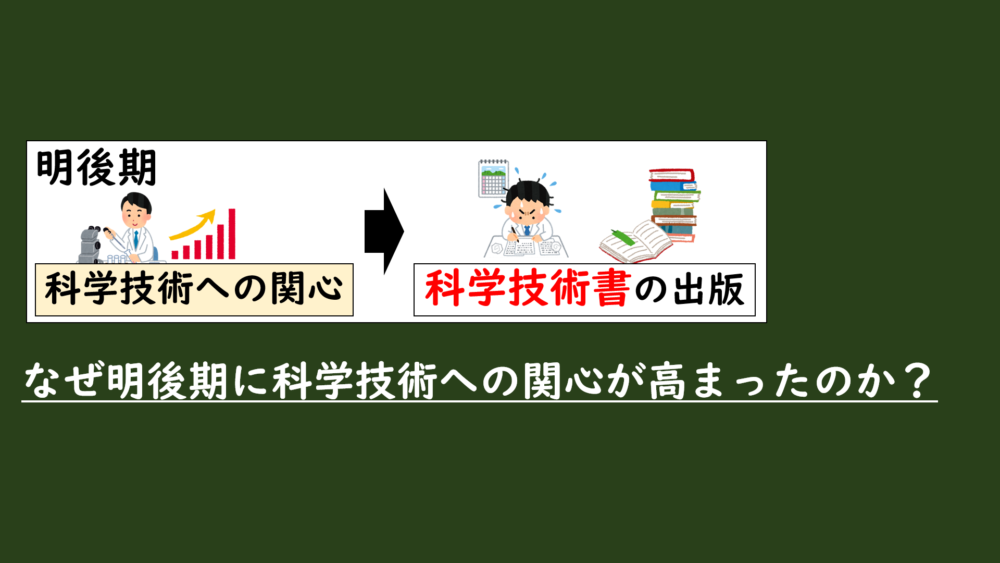

明後期は科学技術への関心が高まって、多くの科学技術書が作られて出版された時期でもありました。

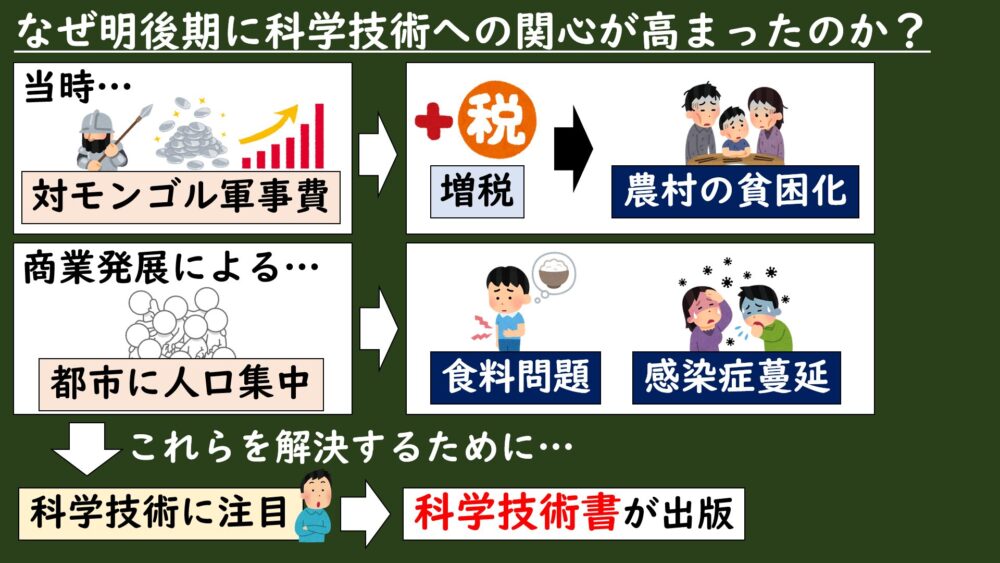

SQ:なぜ明後期に科学技術への関心が高まったのか?

ではなぜ明後期に科学技術への関心が高まったんでしょうか?

それは明の社会問題をあげるとわかるかもしれませんよ。

明後期は都市で文化的な華やかな生活が送られていましたが、社会問題も抱えていました。それはいったい何だと思いますか?

[9-1.4]明の朝貢体制の崩壊(北虜南倭時代)と[9-1.5]明後期の社会にヒントが隠されていますよ。

明は北の国境を接するモンゴル勢力からの度々の圧力(侵入)に悩まされていましたよね(北慮南倭時代)。

そっれによって対モンゴルに必要な軍事費は増えていく一方でした。

それに対応するために増税がおこなわれて、農村は重税に苦しみ、農民の貧困化が進んでいきました。

加えて商業の発展で都市への人口集中が起きたことで、都市の食糧問題や感染症の蔓延など、都市災害が増えていったんです。

こうしたトラブルが明後期になって社会問題となり、解決策が求められるようになりました。

そこで注目されたのが、実用的な科学技術だったんです。

当時最新の科学技術を使うことで、これらの社会問題を解決しようと学者たちの研究内容が木版印刷で科学技術書となって大量出版されたことで、科学技術への関心が高まったというわけなんです。

農民の貧困化や都市の食糧問題、感染症などの社会問題を解決する必要に迫られたため。

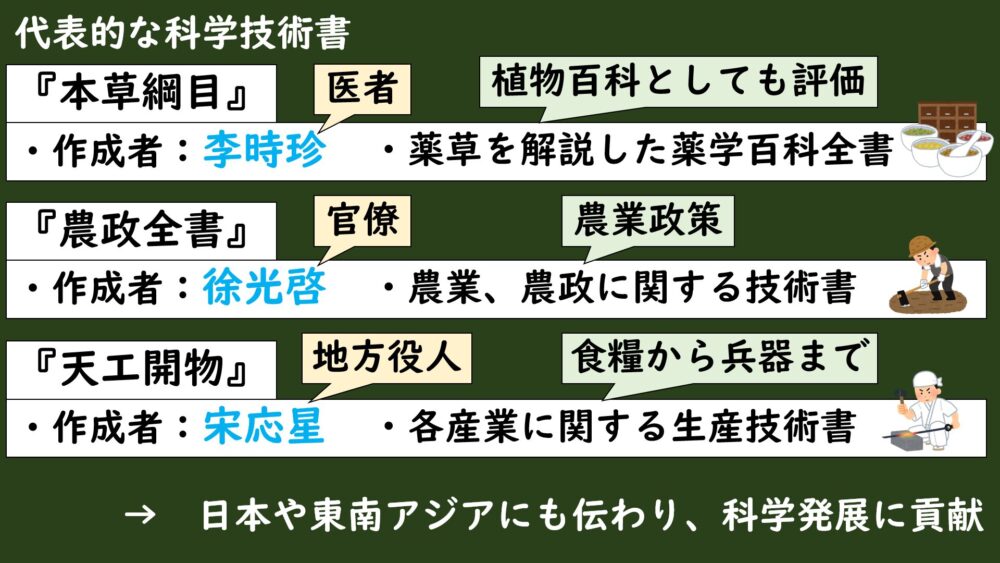

当時出版された代表的な科学技術書には以下のようなものがあります。

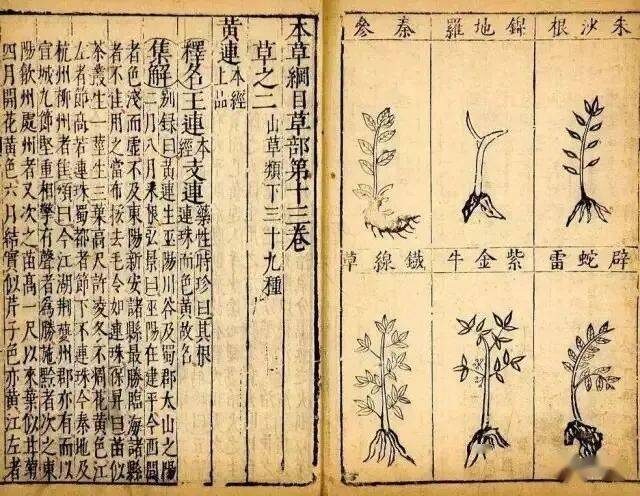

●『本草綱目』(ほんぞうこうもく)

医者の李時珍(りじちん)によって作られた薬草を解説した薬学百科全書で、薬草だけでなく植物の解説書としても評価されています。

李時珍は医者として働きながら当時間違った薬学の知識が多かったので、自ら薬学書を作ることを決意して、約27年かけて作った超大作なんです。

ちなみに、当時薬草を扱う学問を「本草学」と呼んでいたので『本草綱目』なんですよ。

●『農政全書』(のうせいぜんしょ)

科挙官僚だった徐光啓(じょこうけい)によって作られた農業に関する技術書で、古来中国からの農業技術の集大成であり、農業政策(農政)についても述べられてる農業に関する総合的な技術書になっています。

徐光啓は官僚として当時、キリスト教の布教で来ていた宣教師からヨーロッパの科学技術を学んでいたので、『農政全書』でも当時のヨーロッパの農業技術についてまとめられているんですよ。

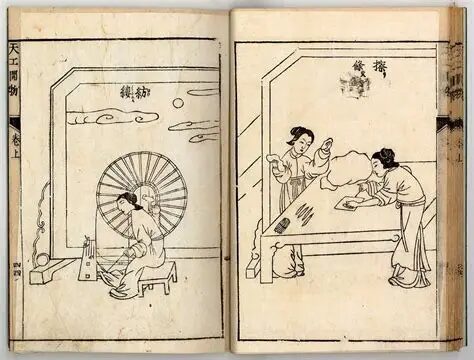

●『天工開物』(てんこうかいぶつ)

地方役人だった宋応星(そうおうせい)によって作られた各産業の技術書で、農産物や衣料・生活用具から兵器の生産技術の紹介まで幅広く、図解によるかわりやすい解説が特徴になっています。

科挙の1次試験には合格したんですが、中央の試験に失敗して地方の教諭になり、そこで書かれたのが『天工開物』だったんです。

こうした科学技術書は江戸時代の日本や東南アジアにも伝わって、訳本が書かれたり研究の参考にされたりと影響を与えました。

キリスト教宣教師の影響

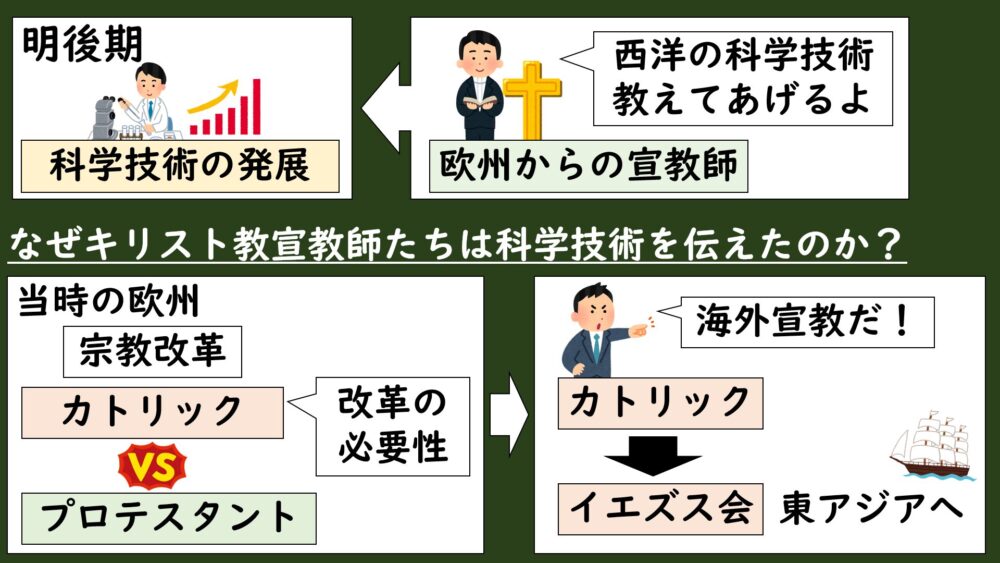

明後期の科学技術への関心の高まりと発展には、実は当時ヨーロッパから来航していたキリスト教宣教師たちによる西洋の科学技術の伝道が大きな役割を果たしていたんです。

SQ:なぜキリスト教宣教師たちは科学技術を伝えたのか?

16世紀のヨーロッパでは宗教改革が起きて、ローマ=カトリック教会でも改革がおこなわれました。

宗教改革は後に詳しく扱いますが、簡単にいうと、教会の権威にすがるカトリックを批判して、個人信仰を重視したプロテスタントが誕生して対立したことを指します。

内部改革と海外宣教だ!

ということで修道会のイエズス会を中心に海外布教が活発になり、東アジアにも宣教師たちがやって来たというわけなんです。

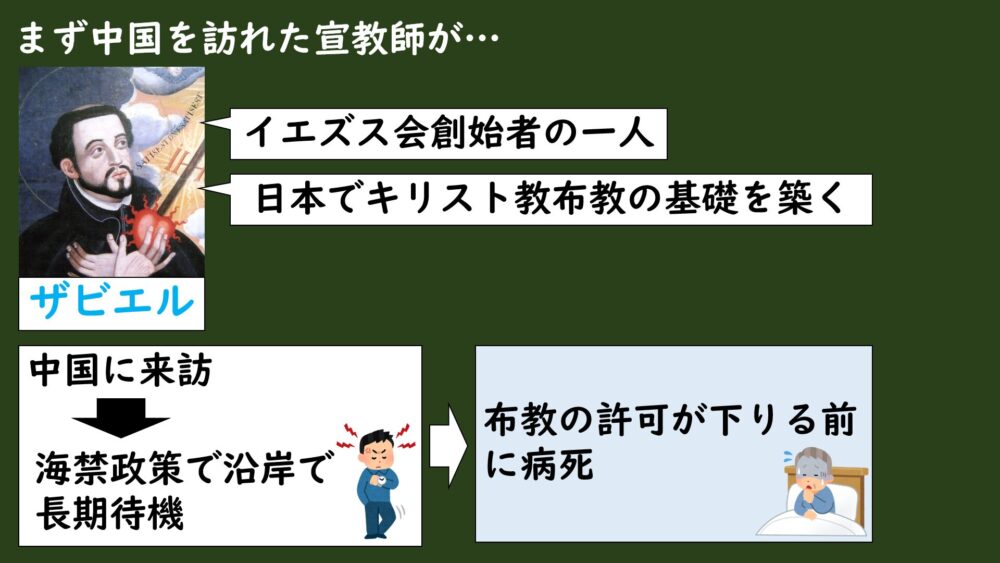

まず、イエズス会の創始者の1人で日本でキリスト教布教の基礎を築いたザビエルは、中国でも布教しようと明朝にやってきます。

しかし、当時明は海禁政策を採っていたので、布教の許可が下りるのに時間がかかってしまい、ザビエルは中国沿岸で待機中に病死してしまったんです。

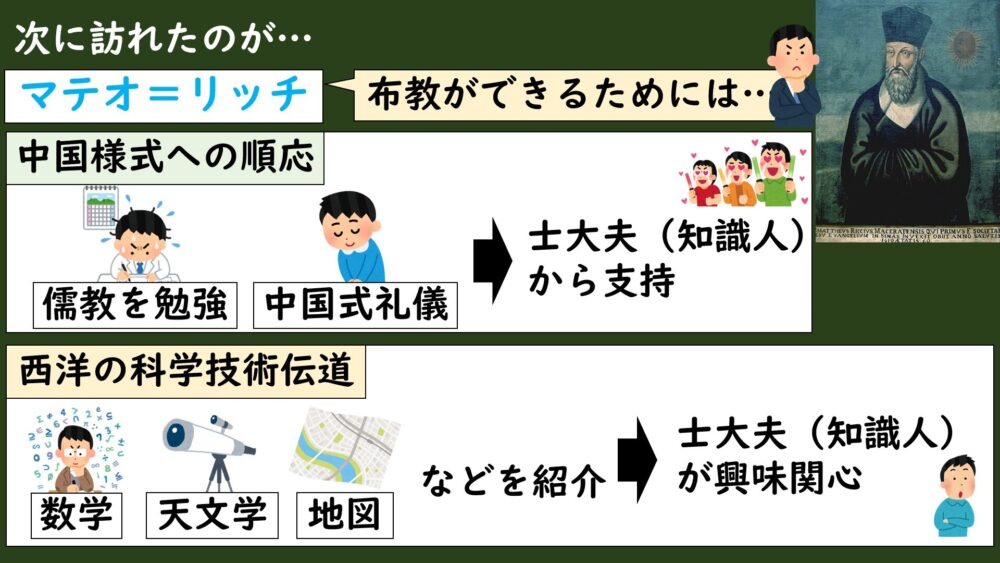

なので、その後布教のために中国を訪れたマテオ=リッチという宣教師は、ザビエルの布教失敗を繰り返さないために対策を講じます。

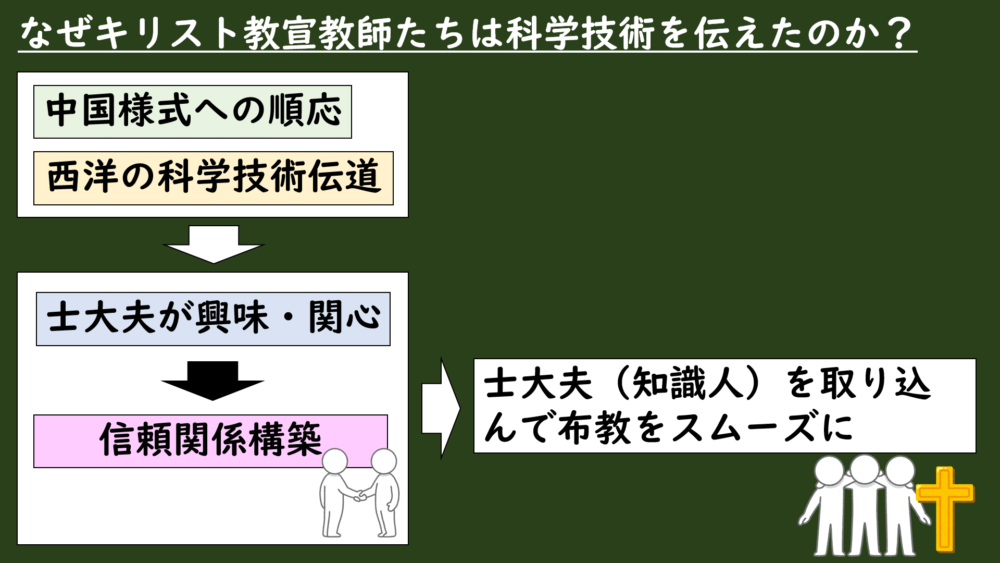

それが”中国様式への順応”と”西洋の科学技術伝道”でした。

まずマテオ=リッチは中国文化を尊重して儒教などを学び、中国式の礼儀で接するようにしたことで、中国の知識人である士大夫たちから支持を得ようとしたんです。

布教する際も中国人にわかりやすい言い方に変えてから説明してたそうですよ。イエスのことは「天主」と呼んでいたそうです。

そして、士大夫(知識人)のような官僚や学者たちの心を射止めるために紹介したのが科学技術だったんです。

数学や天文学、西洋の地図などを紹介して知識人たちに興味・関心を持たせて、彼らと信頼関係を築いて布教をスムーズにできるようにしていったんです。

このように中国での布教を円滑にするために、中国文化を学んだり、科学技術を惜しみなく伝えて士大夫などの知識人を取り込もうとしたというわけなんです。

知識人である士大夫たちに興味を持たせて信頼関係を築き、キリスト教布教を円滑にするため。

このような方法で士大夫などの知識人の支持を得たマテオ=リッチは、皇帝との謁見(えっけん)を認められて、世界の情勢や科学技術を披露したことで、皇帝からの信頼を得て布教の許可を得ることに成功することになりました。

謁見・・・身分の高い人物に正式に会うこと。

皇帝に謁見した際には、西洋の時計をプレゼントしたそうですよ。

布教の許可を得たマテオ=リッチは知識人たちを取り込んでいき、数百人の信者を得ることになりました。

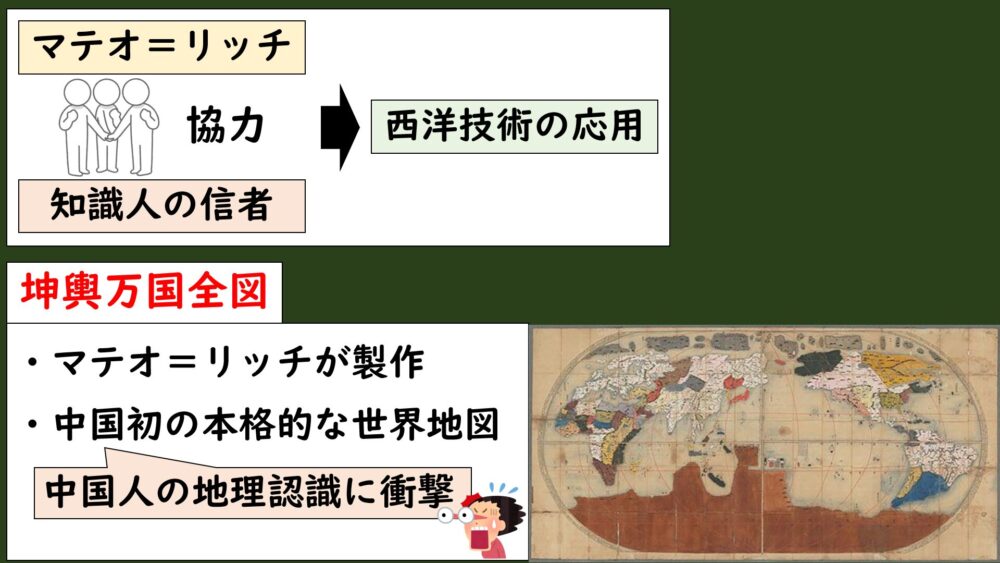

西洋技術の応用

マテオ=リッチが知識人たちを取り込んで布教したことで、彼らの協力のもと、西洋技術を応用したものが次々と制作されていくことになりました。

マテオ=リッチが作製した「坤輿万国全図」(こんよばんこくぜんず)は、中国初の本格的な世界地図で、海禁政策で世界の知識が途絶えていた中国人たちに衝撃を与えました。

当時、鎖国していた江戸時代の日本にも伝わり、日本人の地理知識にも役立ちました。

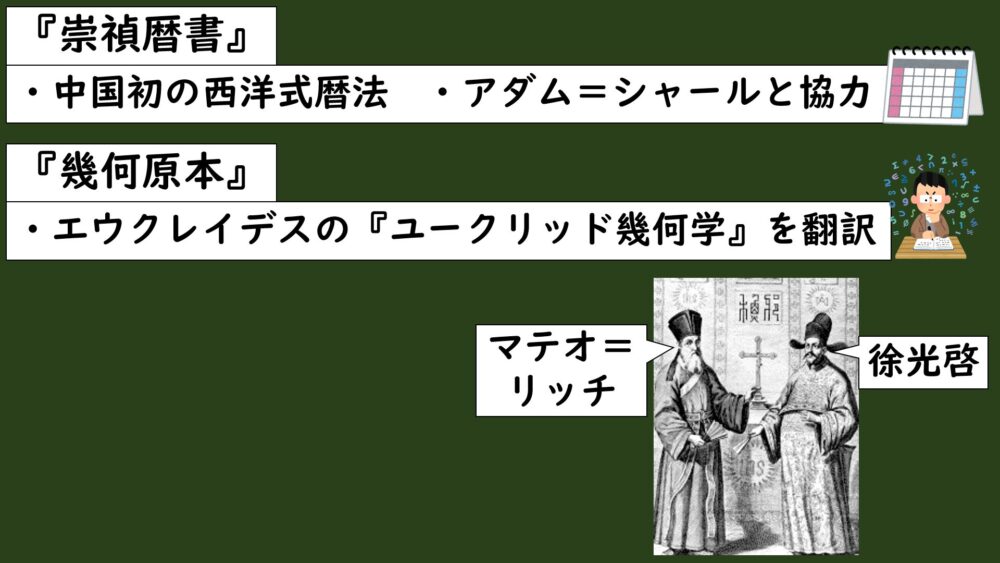

徐光啓は、宣教師のアダム=シャールから西洋の暦法を学んで中国初の西洋式暦法の『崇禎暦書』(すうていれきしょ)であったり、マテオ=リッチと協力してエウクレイデスの『ユークリッド幾何学』を翻訳した『幾何原本』などを出版して、中国の文化発展に貢献しました。

・坤輿万国全図・・・中国初の本格的な世界地図。

・『崇禎暦書』・・・中国初の西洋式暦法。

・『幾何原本』・・・『ユークリッド幾何学』の翻訳版。

まとめ

MQ:国際的な商業発展は明後期の文化にどんな影響を与えたのか?

A:都市庶民の生活向上に伴い、教育や娯楽への関心が高まり、小説や科学技術書が広く出版された。また、キリスト教宣教師による西洋科学技術の導入が、新たな知識と技術をもたらし、文化の発展や社会問題の解決に貢献した。

今回はこのような内容でした。

次回は、東南アジアの動きについてみていきます。この時代、国際的な商業の発展によって、東南アジアではどんな勢力が台頭したんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント