この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

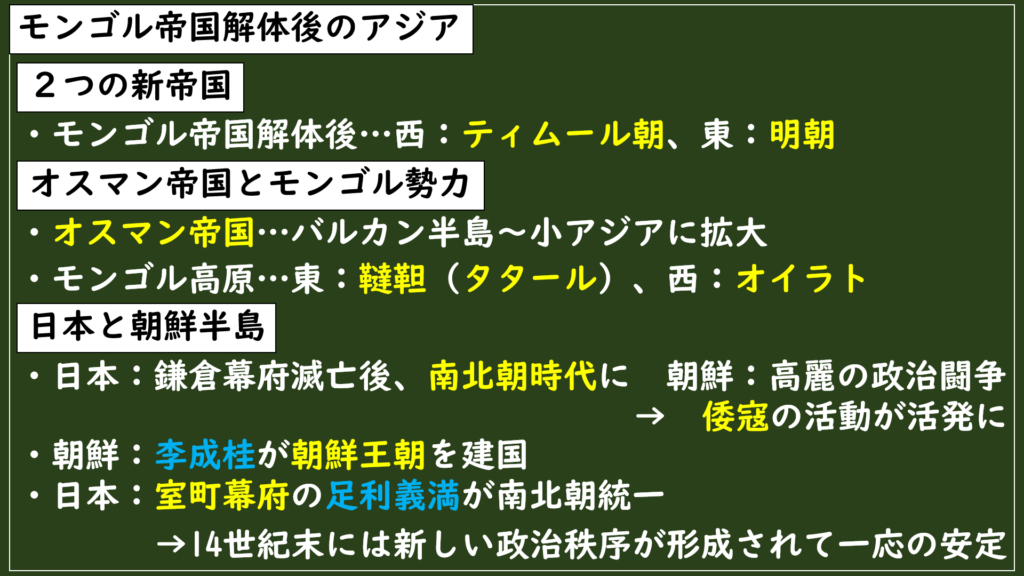

前回はこのような内容でした。

今回は明朝の統治についてです。明朝の統治にはどのような特徴があったんでしょうか?

MQ:明朝の統治にはどんな特徴があったのか?

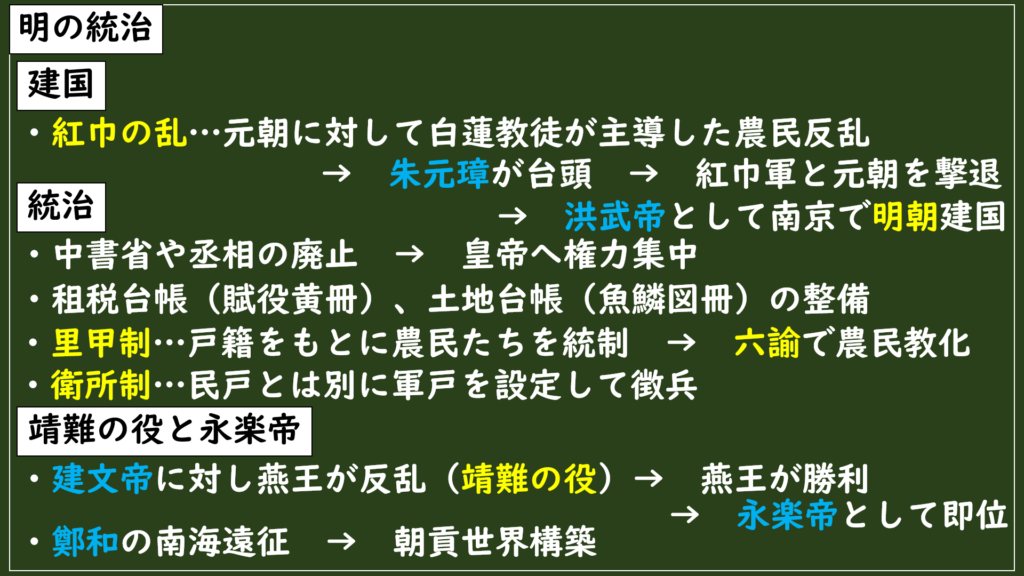

建国

紅巾の乱

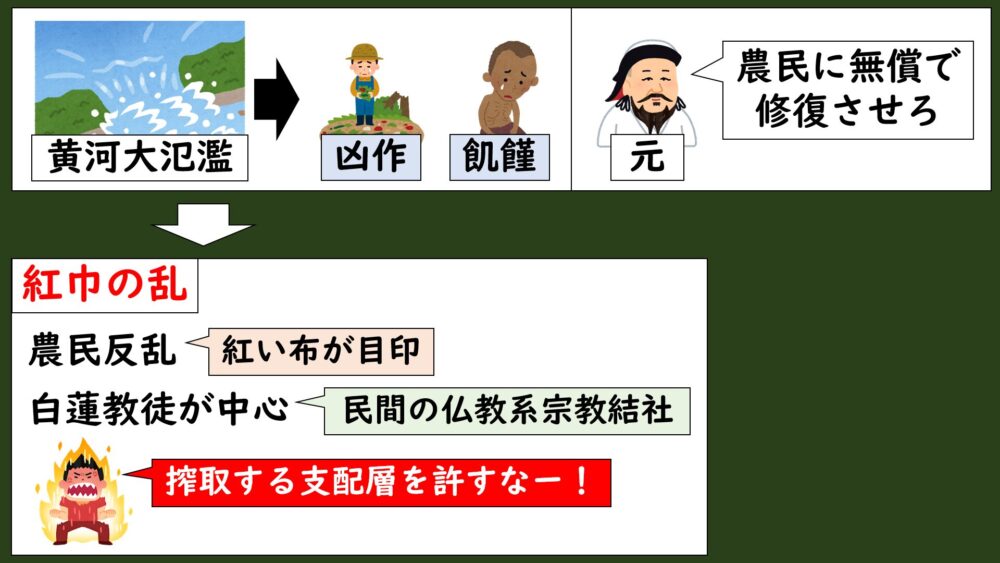

モンゴル帝国の中心だった元朝(大元)末期では、感染症の蔓延や気候変動による飢饉などが重なって、民衆の生活は非常に厳しくなっていました。

しかし、元王朝は農民に対して、

大氾濫によって決壊した黄河を無償で修復させよ。

という命令を下したんです。

これに対して、民衆たちの怒りが爆発して起きたのが紅巾の乱でしたよね。

そしてこの紅巾の乱を主導したのが、白蓮教徒と呼ばれる人たちでした。

この白蓮教徒のリーダーを農民たちが反乱に押し立てたことで紅巾の乱が起こったんです。

反乱軍は紅色の頭巾をつけて目印にしたので「紅巾の乱」と呼ばれています。

朱元璋

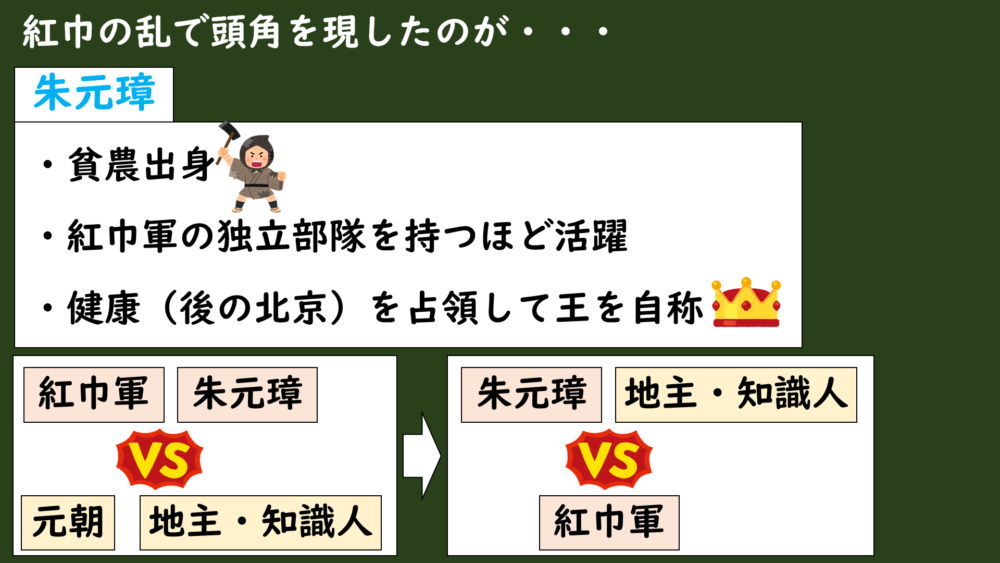

紅巾の乱は瞬く間に全国に広がっていき、各地で反乱が頻発していきました。

そしてこの反乱の中で台頭したのが、貧しい農民の出身だった朱元璋(しゅげんしょう)という人物でした。

朱元璋は貧農出身だったので、紅巾の乱が起こると反乱軍に加わって頭角を現し、独立部隊を持つまでに成長します。

そして都市の健康(後の南京)を占領して、王を自称するほどの活躍を見せます。

農民による紅巾の乱は王朝だけでなく、彼らを普段農民(小作人、佃戸)を支配している知識人(官僚、学者)や地主たちも攻撃対象となっていました。

むしろ反乱軍は普段搾取する支配層に対して挙兵したと言っても過言ではないですからね。

なので、朱元璋も初めは紅巾軍として参加していたんですが、次第に攻撃対象であった知識人や地主層と結びついていくことになるんです。

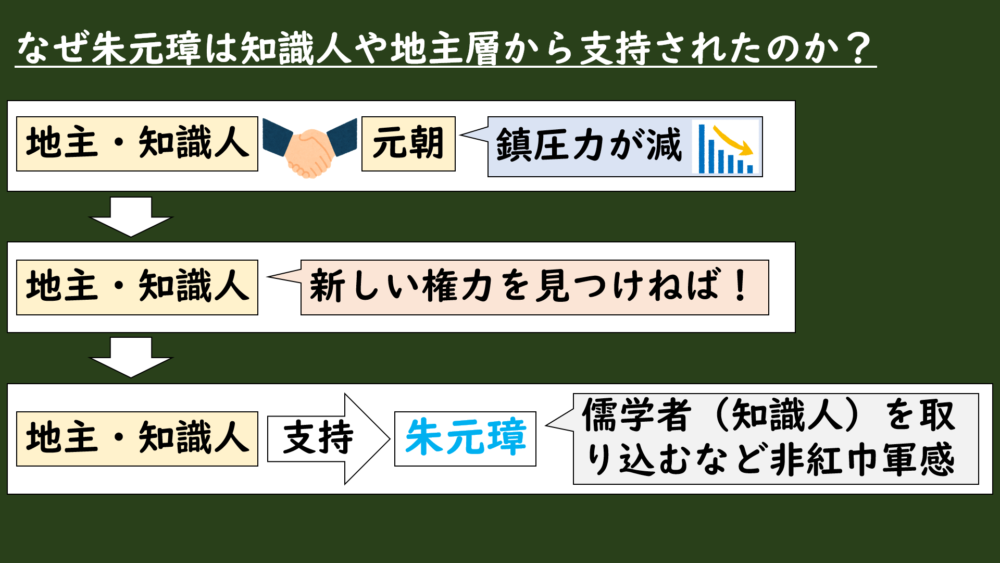

SQ:なぜ朱元璋は知識人や地主層から支持されたのか?

※知識人、地主層は以後、支配層と記述。

ではなぜ朱元璋は知識人や地主層から支持されて結びついたんでしょうか。

支配層は農民の反乱を抑えるために、私兵や傭兵を募って元朝に協力していました。

しかし、支配層を守るべき元朝はすでに衰退して反乱軍を抑える力が残っていませんでした。

なので支配層は、

我々を守ってくれる新しい保護者(権力者)を建てるべきだ。

ということで、白羽の矢が立ったのが、紅巾軍で頭角を現した朱元璋だったんです。

朱元璋は独立部隊を持ち、他よりも規律が厳しく儒学者などの知識人も取り入れていたので、他の農民中心の反乱軍とは毛色が違ったんです。

そこに支配層は目を付けて朱元璋を支持するようになり、結びついていったというわけなんです。

要は支配層たちによる保護者(権力者)のくら替えですね。

知識人や地主層の特権の保護者であった元朝が衰退して、紅巾軍を抑えることができなくなり、新たな保護者を求めるようになったため朱元璋を支持した。

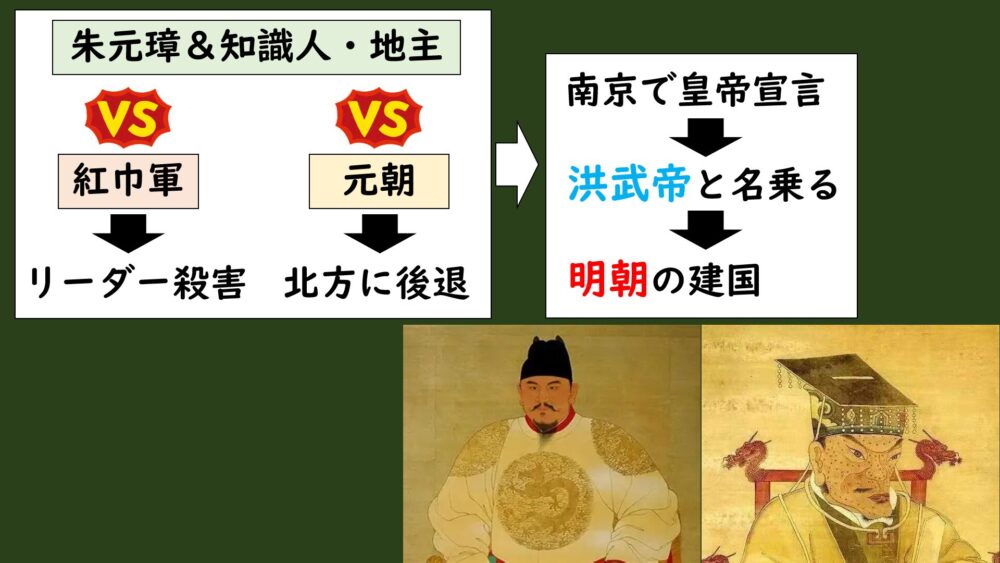

地主層などの支配層と結びついて財力を味方につけた朱元璋は、紅巾軍を裏切って反乱の鎮圧側に回ります。

朱元璋も王を自称してこのまま皇帝になれるチャンスだと踏んだんでしょうね。

紅巾軍のリーダーをだまして殺害し、元朝を討つために北に進軍していきます。

そして翌年、南京で皇帝を宣言して洪武帝(こうぶてい)を名乗り、ここに明朝が建国されたというわけです。

明軍に追われた元朝の皇族は、今後モンゴル高原まで退いて王朝を維持していくことになりました。

統治

権力集中

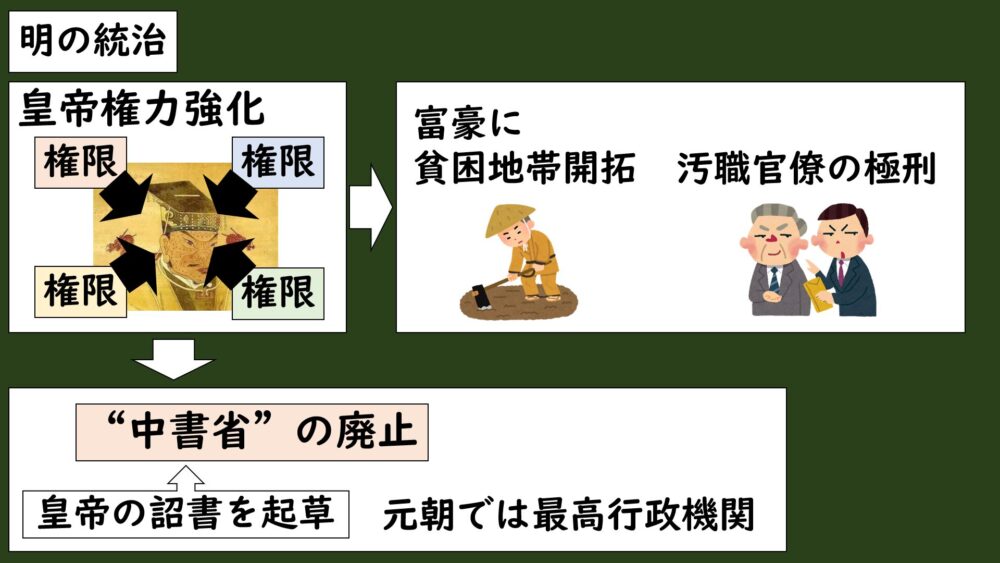

洪武帝(朱元璋)の統治は、皇帝自らの権力集中に特徴がありました。

貧民出身だった洪武帝は、富豪や汚職官僚を厳しく取り締まり、江南地域の富豪一族たちを貧困地帯に移して開墾を命じたり、汚職していた官僚を極刑(一族処刑)にするなどの政策をおこないました。

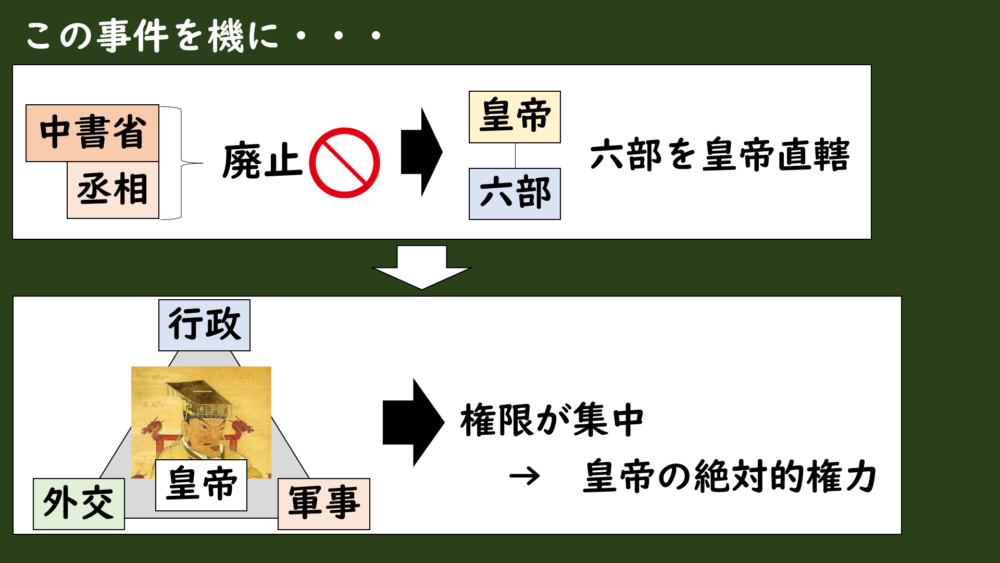

そして権力集中の極めつけは”中書省の廃止”でした。

中書省は唐の律令制において三省の一つで、皇帝の詔書を起草する重要な官庁でした。

元朝では最高行政機関として六部を管轄し、長官である左右丞相の2人が宰相のNo.2としての役割を果たしていました。

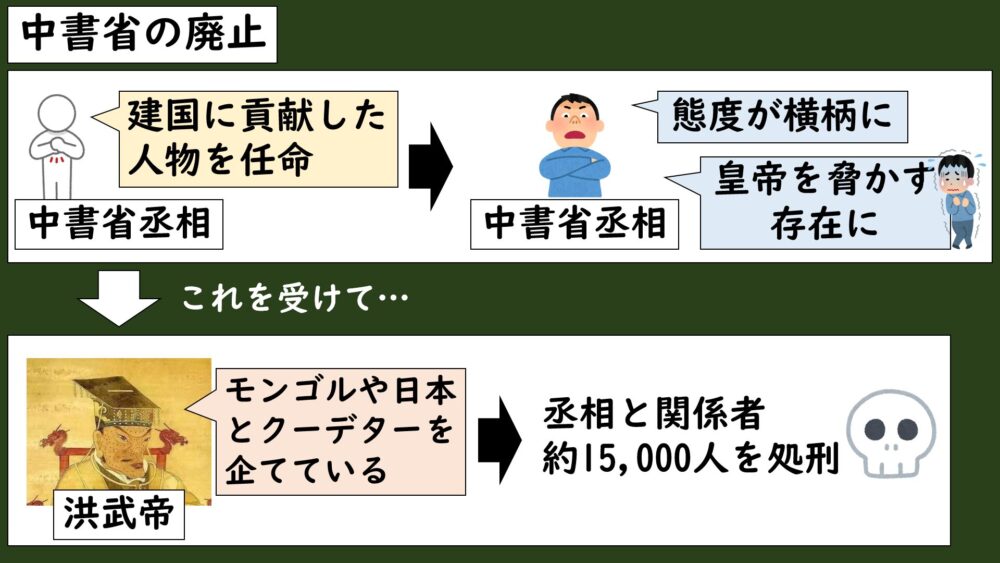

洪武帝は建国当初、建国の際に活躍した人物を中書省の長官(丞相)に置いていたんですが、この人物が原因で中書省は廃止されることになるんです。

中書省の長官(丞相)になった人物は、そこから権力を使って横暴な態度を取るようになり、洪武帝の立場を脅かすほどの地位を築きます。

これに洪武帝は立場が危ないと考え、長官(丞相)がモンゴル勢力や日本と連携してクーデターを起こそうとしているとの情報をつかんで、その長官と関係者約1万5千人を捕まえて処刑してしまったんです。

このクーデターが本当に計画されていたのか、洪武帝が処分するためにでっちあげたのかは、ハッキリとはわかっていません。

この事件をきっかけに洪武帝は中書省とその丞相を廃止し、六部を皇帝直轄にすることで、皇帝への権力集中がおこなわれました。

これによって明朝の皇帝には行政・軍事・外交などのほぼすべての決定権が集中する統治システムができあがり、皇帝の絶対的権力が完成したんです。

唐から宋代、明朝までの皇帝の権威の移り変わりは以下のようだったそうですよ。

唐・・・大臣たちは皇帝と向かい合って座りながら政策協議。

宋代・・・大臣は座らず、直立したまま皇帝と政策協議。

明朝・・・大臣は立つことも許されず、皇帝の前では常にひざまずいていた。

(参照:愛宕松男/寺田隆信『モンゴルと大明帝国』講談社学術文庫)

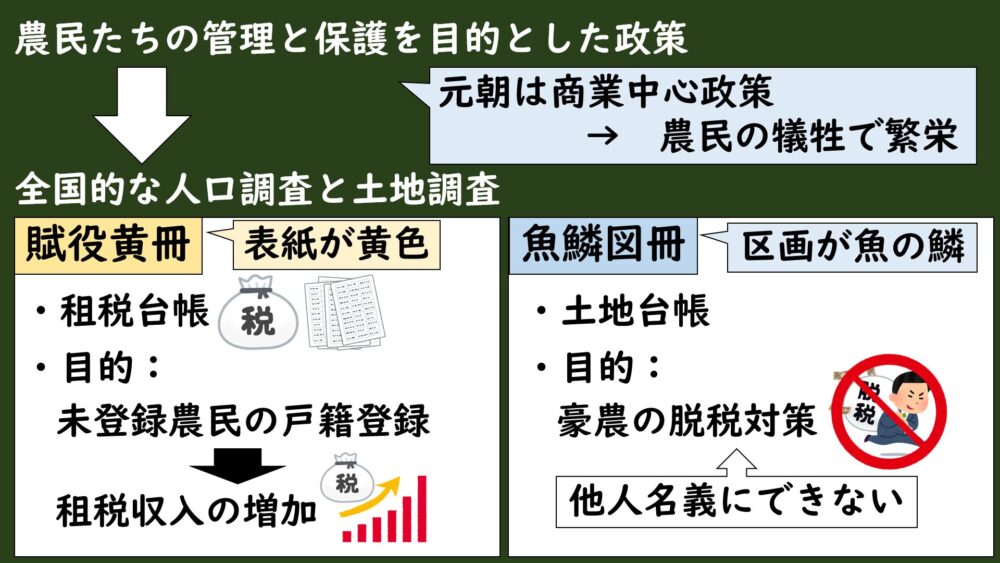

農民の統制強化

洪武帝は元朝時代の経済(商業)政策重視のもとで、農民の犠牲によって繁栄していた社会を改めるために、農民たちを強く統制して、農民たちの管理と保護を目的とした政策を打ち出します。

ここでも貧農出身が影響しているんですかね。元朝に対する不満を解消するための目的ですね。

里甲制と六諭

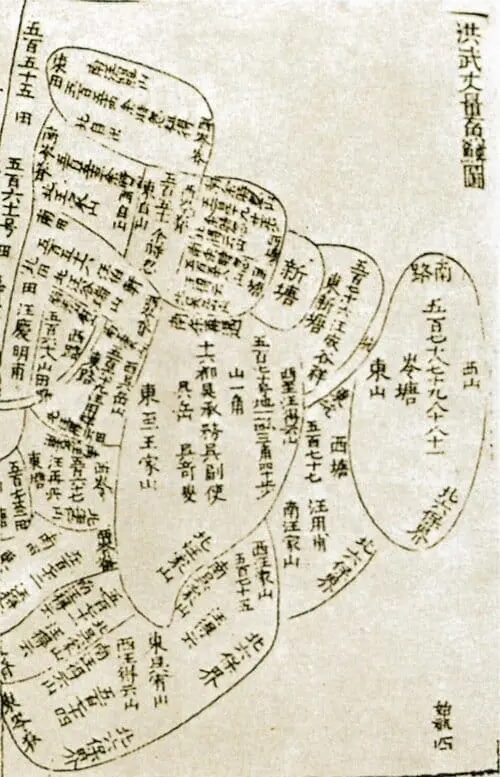

この目的に従って、明朝では全国的な人口調査と土地調査がおこなわれました。

その調査をもとに租税や土地の台帳を作成して、全人民の戸籍の整備をおこないました。

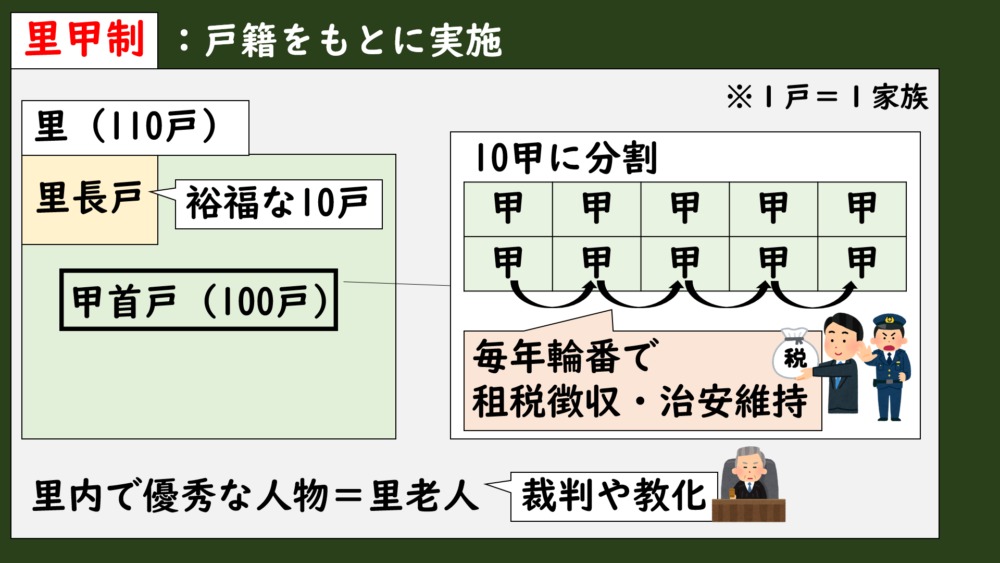

この全国調査して作成した戸籍をもとに実施されたのが、里甲制と呼ばれるものでした。

隣接する110戸=1里 ※1戸=家族

1里(110戸)= 里長戸(裕福な10戸) + 甲首戸(100戸)

甲首戸(100戸) → 10甲にわけて、輪番(10年サイクル)で里甲内の租税徴収や治安維持に当たる。

里内で人望のある長老を里老人に選び、里内の裁判や農民の教化に当たらせた。

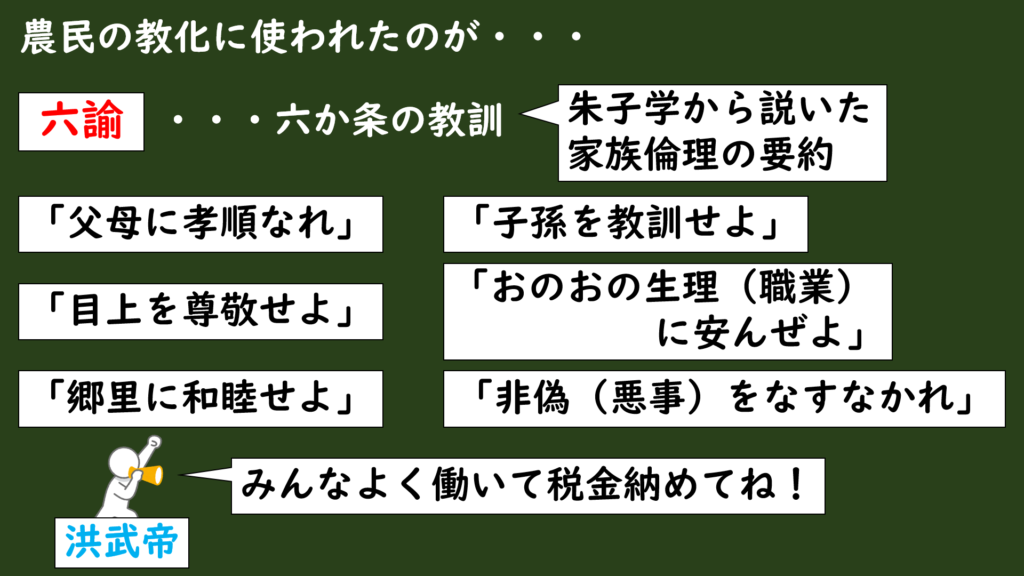

この農民の教化に使われたのが6か条の教訓から成る六諭(りくゆ)と呼ばれるものでした。

六諭の内容は以下の通りです。

①「父母に孝順なれ」…両親を大切にし、親孝行をしよう。

②「目上を尊敬せよ」…目上の人を敬い、礼儀を尽くそう。

③「郷里に和睦せよ」…地元や周りの人たちと仲良くしよう。

④「子孫を教訓せよ」…次の世代に良いことを教え伝えよう。

⑤「おのおの生理(職業)に安んぜよ」…自分の仕事や役割をきちんと果たそう。

⑥「非偽(悪事)をなすなかれ」…悪いことをしないで正しく生きよう。

この六諭とは朱子学から説いた儒教の家族倫理を要約したものです。

要するに、

みんなよく働いて税金納めてね。

という感じでしょうか。

こういった経緯で農民たちを強く統制して、管理と保護を目的とした里甲制(および六諭)が実施されたというわけです。

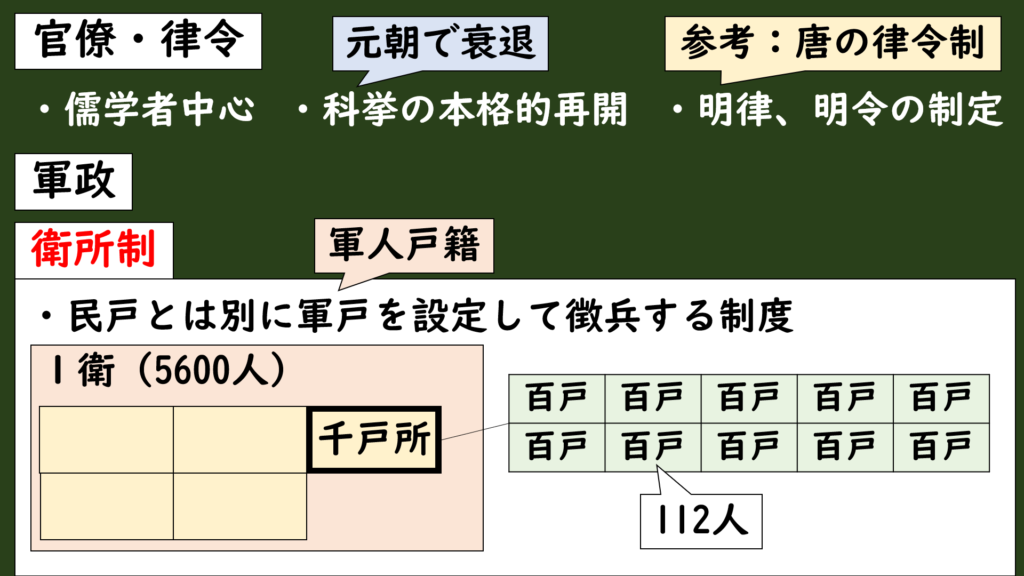

官僚・律令・軍

洪武帝は反乱軍時代から儒学者などの知識人を取り込んでいたので、その儒学者たちを中心に官僚制も整備されてました。

元朝の時に停滞した科挙が本格的に再開され、唐の律・令にならって明律・明令が制定されました。

軍政で新たに実施されたのが衛所制という制度でした。

これは農民から招集する徴兵制や募集して給料を払う募兵制とも異なり、民戸(民間人の戸籍)とは別に軍戸(軍の戸籍登録)を設定して、そこから一人兵士を出すという新制度でした。

112人=百戸

10百戸所=千戸所

5千戸所=1衛(5600人)

衛所内には屯田が開墾されて自給自足させていたみたいです。軍役以外は民間人と同じですね。

モンゴル勢力と国境を接する北方では、洪武帝の息子たちが王として配属されて、対モンゴル防衛を担っていました。

靖難の役

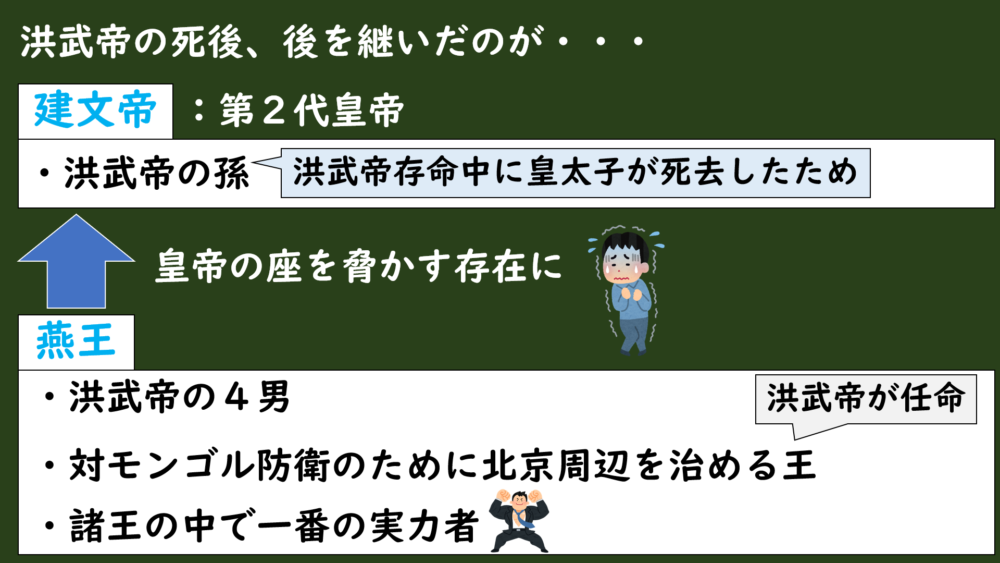

明朝を建国した洪武帝が亡くなったあとは、孫の建文帝(けんぶんてい)が皇帝を引き継ぎました。

皇太子が洪武帝が生きている時に亡くなってしまってしまったので、孫が2代目となったんです。

南京で皇帝の座についた建文帝には、自分の地位を脅かす存在がいました。

それが北方で王として対モンゴル防衛に当たっていた洪武帝の息子たちでした。

その中でも野心的で一番力を持っていたのが、現在の北京周辺を治めていた燕王(えんおう)という人物でした。

燕王は洪武帝の4男で、息子たちの中で一番実力を認められていたそうです。

燕王からすると実力があるのに甥っ子が皇帝になったので、何か解せないものがあったんでしょう。

建文帝は軍事力を増強していた燕王などの諸王たちを脅威に感じ、力を削いで皇帝への権力をさらに強化しようと企みます。

それに対して燕王は皇帝の地位に野心があったので、領土削減などを求める建文帝との間に緊張が走ります。

そして建文帝が燕王がクーデターの準備をしているという理由で逮捕状を出します。

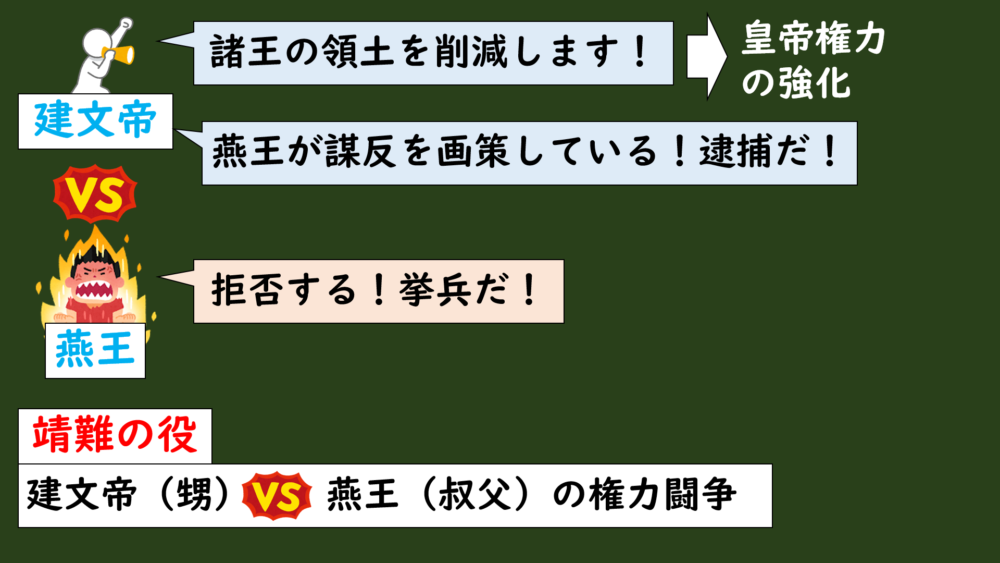

これに対して燕王は対抗して挙兵したことで、ここに「甥(建文帝)VS叔父(燕王)」の皇帝の座をかけた権力闘争が始まったんです。

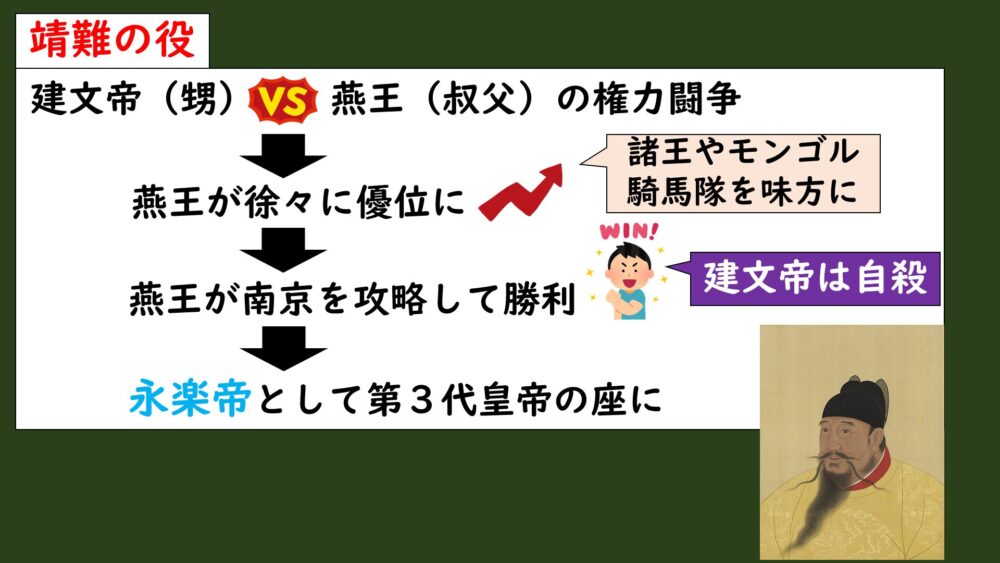

この「甥(建文帝)VS叔父(燕王)」の内乱を”靖難の役”(せいなんのえき)といいます。

この内乱では、軍事力で勝る燕王が優勢に進めると思いきや、燕王は皇帝に反旗を翻した「裏切者(謀反者)」という扱いだったので、軍の士気がなかなか上がらず、皇帝軍に苦戦してしまいます。

しかし、南京の王朝に不満を持つ諸王やモンゴル騎馬兵などが燕王に付いていったことで、戦いを徐々に有利に進めていき、最終的には南京を攻め落とすのに成功して勝利をおさめました。

この内乱はまる4年かかったので、なかなかの血みどろの戦いだったんでしょうね、

建文帝は南京を総攻撃された際に自殺してしまい、南京攻略後にクーデターに成功した燕王は第3代皇帝の座に就いて永楽帝(えいらくてい)と名乗りました。

永楽帝

クーデターによって明朝の皇帝の座に就いた永楽帝は、洪武帝からの皇帝権力集中をさらに進めていきます。

そしてもともと王として統治していた都市を北京と改めて首都とします。

この時に永楽帝の権威を示すために建設された宮殿があの有名な”紫禁城”なんですよ。

この北京は、元朝の大都のやや南にずれた位置に新しく建設されたそうですよ。

南の南京から北の北京に首都が移ったんですが、南京にも以前からの官僚システムが残されたので、明朝は北京と南京の2つを中心にして統治がおこなわれました。

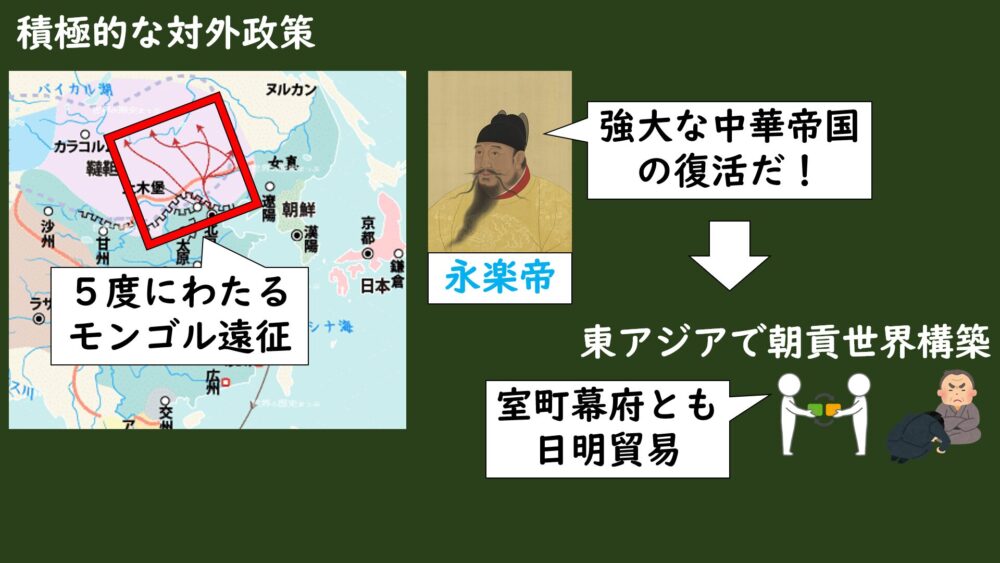

永楽帝はもともと武闘派だったことから対外政策にも積極的で、5回にわたってモンゴル高原への遠征をおこない、チベットやモンゴルにも使節や軍隊を派遣して支配するなど、領土を拡大させていきました。

そして永楽帝は強大な中国王朝を復活を掲げていたので、外国からの朝貢を積極的に受け入れて朝貢貿易をおこなう体制も採りました。

こうした外交政策から、東アジアでは明朝を中心とした朝貢世界が成立していくことになります。

この永楽帝の時代に日本の室町幕府との間でも朝貢関係が結ばれて勘合貿易(日明貿易)が始まったんですよね。

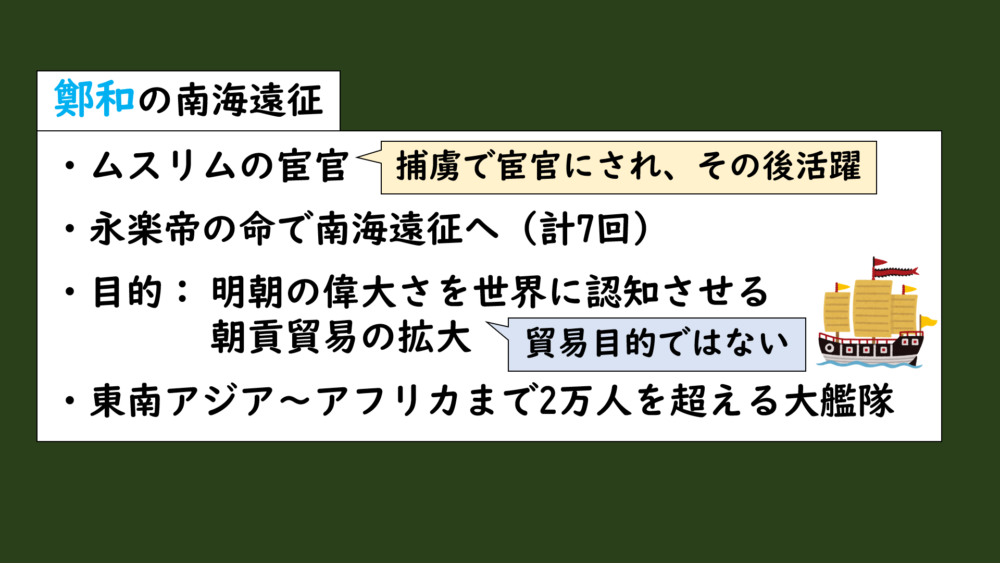

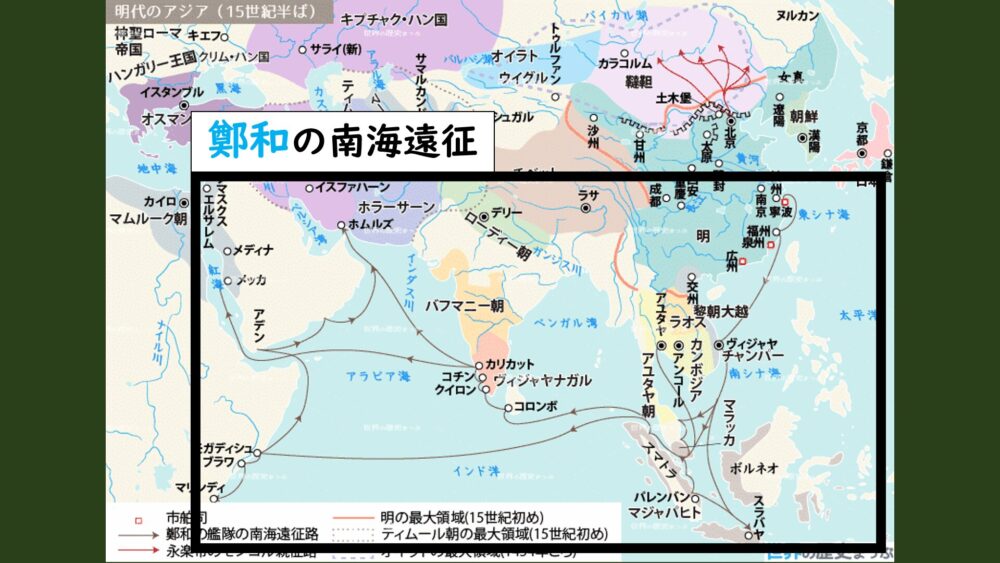

そして対外政策の極めつけは、ムスリムの宦官だった鄭和(ていわ)がおこなった南海遠征でした。

鄭和はもともと雲南地方出身のイスラーム教徒だったんですが、雲南が支配されてしまった際に労働力として宦官にされてしまい、その後、靖難の役で活躍したことで永楽帝に気に入られて出世した人物でした。

この遠征は永楽帝の命令で鄭和を指揮官として実施され、計7回実施された大遠征でした。

各遠征とも2万人を超えるの乗組員がいる大艦隊で、東南アジアから東アフリカに至るまでの長距離航路で実施されました。

インドのカリカットに至っては、ヨーロッパのヴァスコ=ダ=ガマよりも約90年早く到達していました。ヴァスコ=ダ=ガマの船団が3隻で約60名だったので、鄭和の大艦隊の規模はすごかったんですね。

この鄭和の遠征の目的は交易の拡大というよりかは、あくまでも明朝の偉大さを世界に知ってもらうのと、朝貢貿易の拡大にあったんです。

なので鄭和の艦隊には多くの兵士が同乗していて、場合によっては現地勢力と交戦することもあったそうですよ。

まとめ

MQ:明朝の統治にはどんな特徴があったのか?

A:皇帝は権力を自らに集中させ、里甲制で農民の戸籍を整備・統制し、衛所制を通じて徴兵システムを改革した。また、永楽帝の時代には領土拡大や朝貢貿易を積極的に推進し、中華世界の復興を目指した点などが特徴的である。

今回はこのような内容でした。

次回は明朝の朝貢関係についてです。明朝との朝貢貿易によって周辺にはどんな影響があったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント