この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は明が採っていた統制政策が崩壊していく過程をみていきます。どのような原因で朝貢体制は崩壊していったんでしょうか。

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:朝貢体制が崩壊した要因とは?

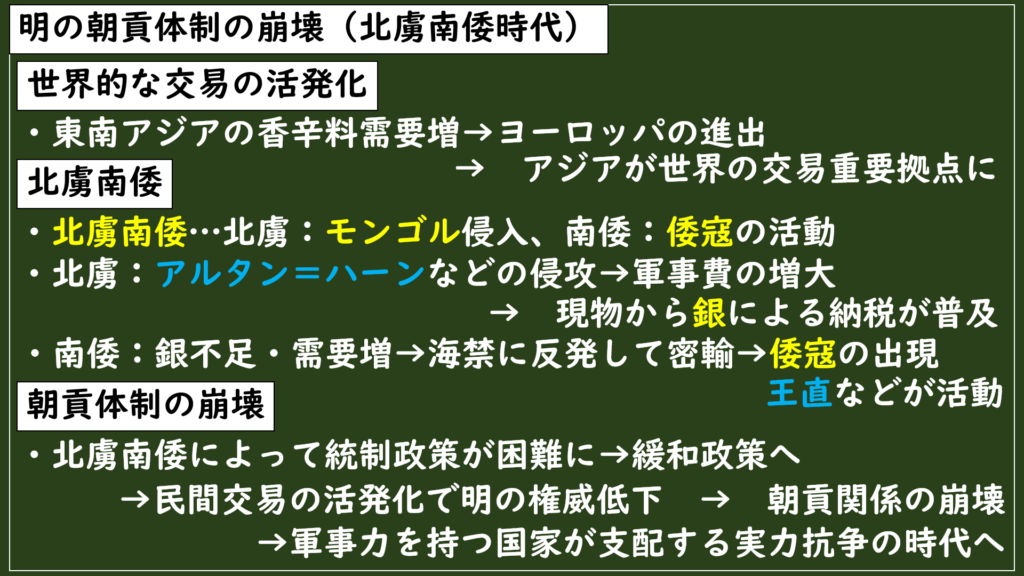

世界的な交易の活発化

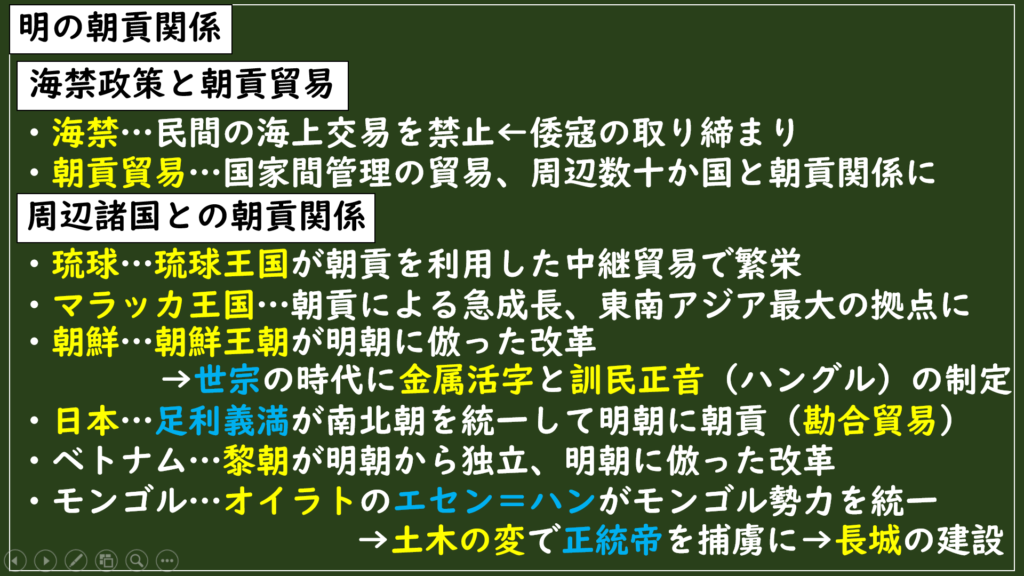

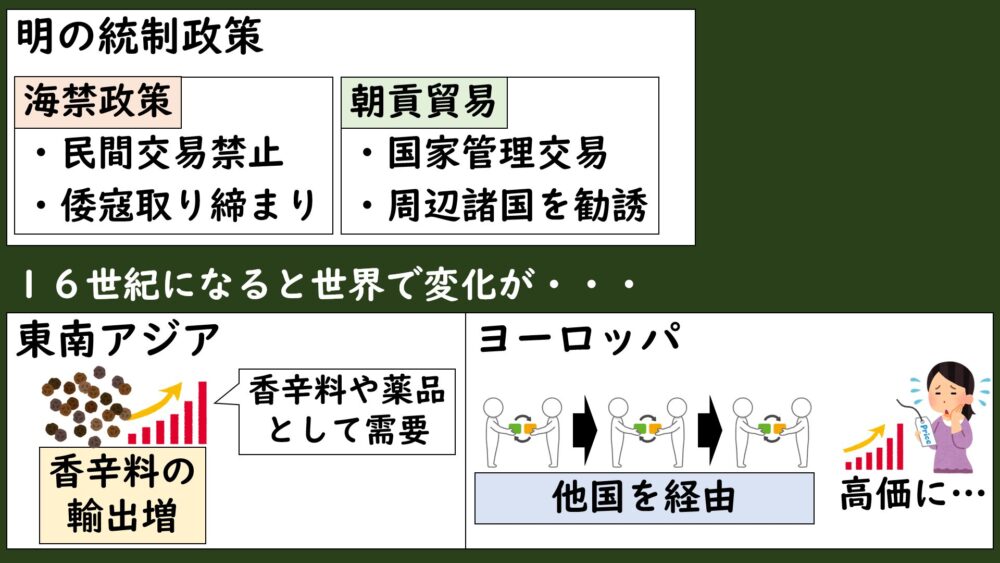

明朝は洪武帝が建国してから、皇帝の権力を強化するために民間の交易を禁止する海禁政策と、その裏で王朝管理のもとで周辺諸国と朝貢貿易を盛んにおこなう統制政策が採られていましたね。

そんな統制政策によっていた明朝ですが、16世紀になると世界では大きな変化が起こり始めます。

まずは東南アジアでの香辛料の輸出急増です。

当時、ヨーロッパでは胡椒などの香辛料が保存料や薬品として需要が高かったんですが、東南アジアなどの遠方から他国を経由して輸入されていたので、とても高価なものでした。

なので、当時ヨーロッパでは香辛料は富の象徴みたいになってたんですよ。

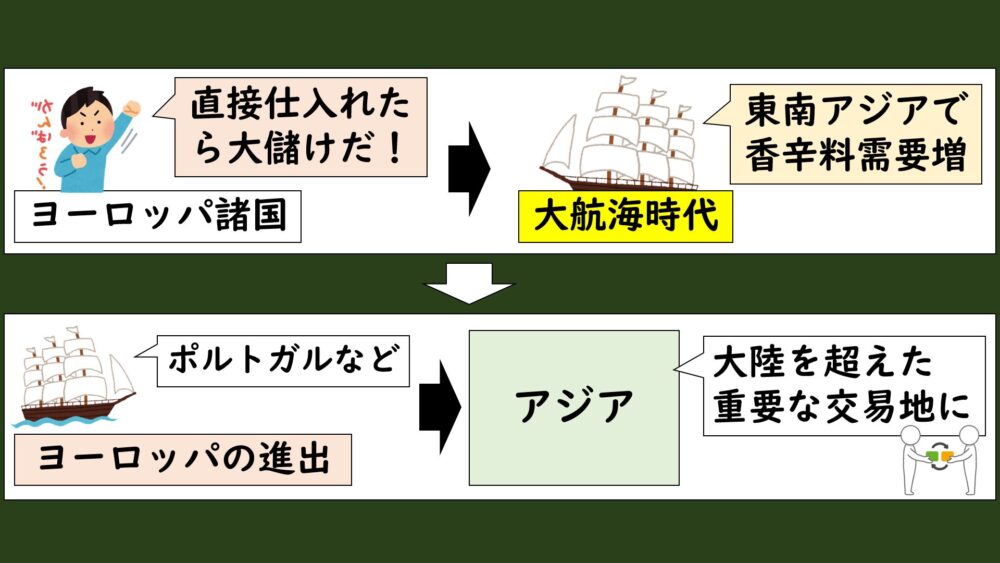

なのでそれを直接仕入れてヨーロッパで高く売ろうとするビジネスが盛り上がります。

それによってヨーロッパ商人たちが命をかけて香辛料を手に入れようとやってきたことで、東南アジアでの香辛料輸出が急増したんです。

いわゆる大航海時代と呼ばれるものですね。それについてはまた詳しくみていきましょう。

このヨーロッパ勢力(ポルトガルなど)の進出によって、アジアはユーラシア大陸を超えた大規模な交易地となって、交易が活発になっていくことになります。

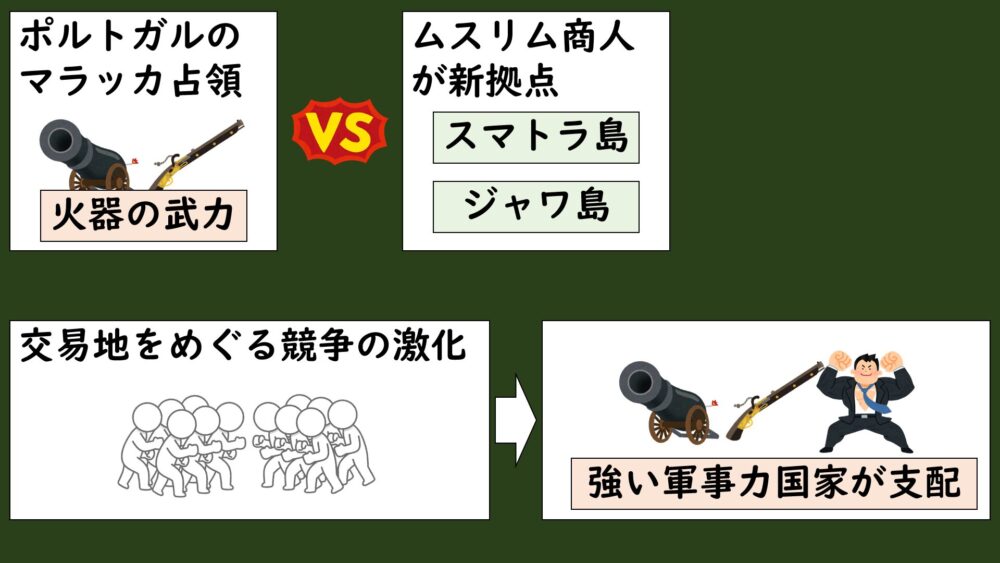

ポルトガルなどは交易の重要拠点であったマラッカなどを鉄砲などの強力な火器を使って占領してしまい、ムスリム商人たちが追い出されてしまいます。

しかし、ムスリム商人たちはめげずにスマトラ島やジャワ島に新たな拠点を作ってポルトガルに対抗しました。

このように明朝と朝貢関係にあった諸国も中継貿易によって栄えましたが、ヨーロッパ勢力の進出によって競争が激化していき、強い軍事力を持つ国家に取って代わられるようになっていくことになります。

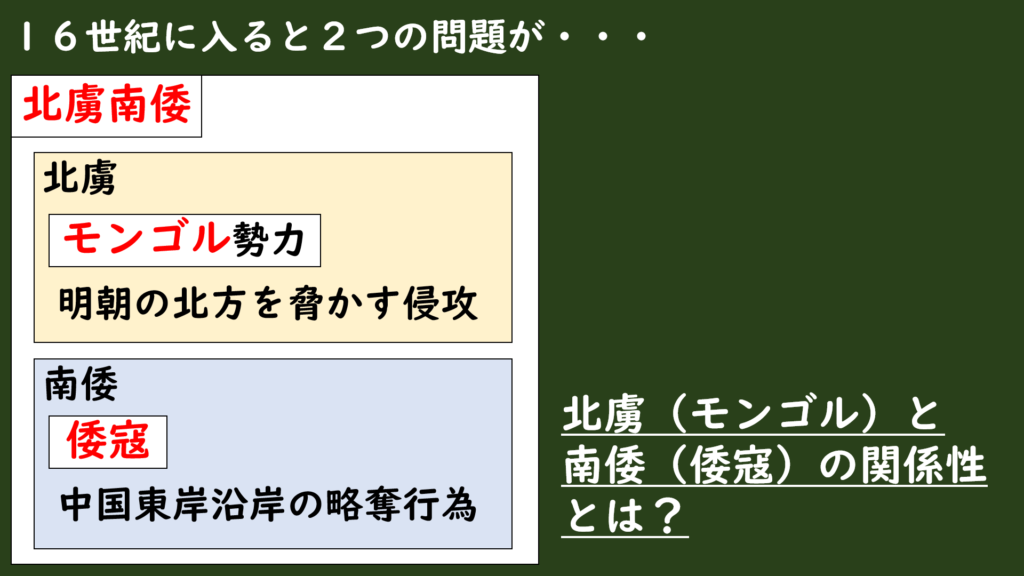

北虜南倭(ほくりょなんわ)

北虜南倭とは?

そして16世紀に入ってから明朝は2つの国際問題を抱えることになります。

それが北虜南倭(ほくりょなんわ)と呼ばれる問題でした。

・北虜・・・明朝の北方を脅かしたモンゴル勢力の侵攻。

・南倭・・・東南沿岸の倭寇(わこう)の活動。

SQ:北虜(モンゴル)と南倭(倭寇)の関係性とは?

ではなぜこの時期に北のモンゴル勢力と南の倭寇の活動には関係性がありました。どんな関係性だったんでしょうか?

北と南をそれぞれみていきましょう。

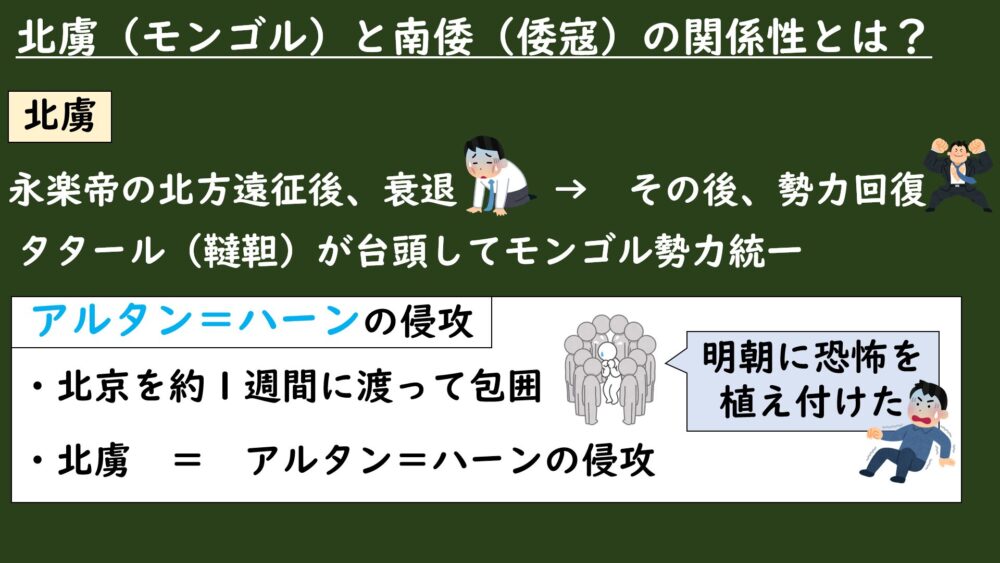

北虜

15世紀後半になると、永楽帝の北方遠征によって弱体化したモンゴル勢力が再び勢力を回復させます。

オイラトにかわってタタール(韃靼)が台頭するようになり、モンゴル勢力統一後に長城を超えて明朝に侵入するようになります。

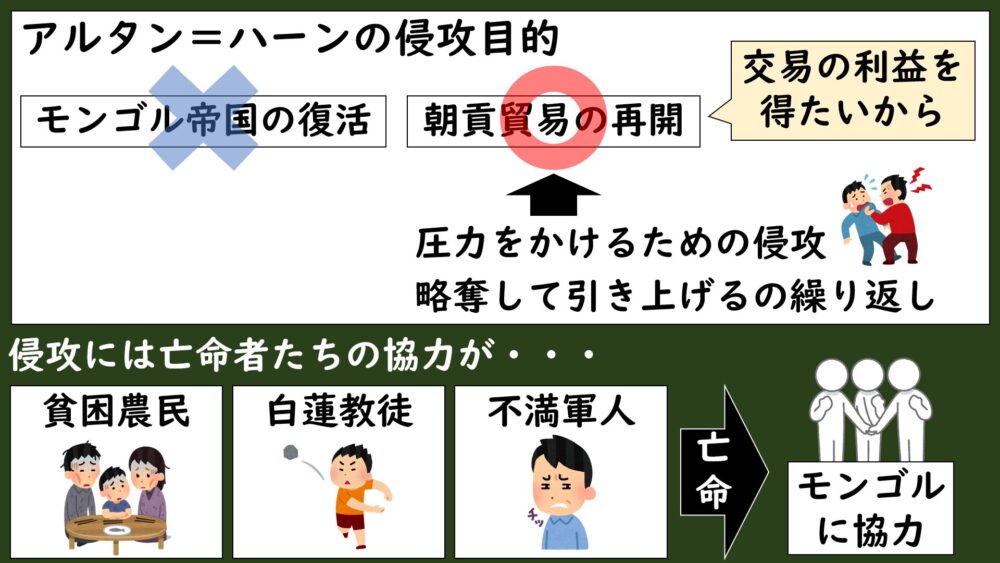

そしてアルタン=ハーンの時代になると明朝に大規模な侵攻をおこいます。

一番攻め込んだときは、首都の北京を約1週間に渡って包囲するほどの猛攻をおこない、明朝にモンゴル勢力の脅威を植え付けました。

この北京包囲のショックから、アルタン=ハーンの侵攻を「北虜」と呼んだそうです。

これ以外にも度々長城を超えて侵攻していましたが、目的はあくまで朝貢貿易の再開で、別にモンゴル帝国復活を掲げていたわけではなかったんです。

なので貿易再開の圧力をかけるために侵入しては略奪をして引き上げる、ということを繰り返していました。

そしてこれだけの侵入ができたのは、実は明朝から亡命した人々の協力があったからなんです。

モンゴル軍が連れ去った人々もいましたが、大概は軍事物資の徴集に苦しんでいた農民や、迫害されていた白蓮教徒や待遇に不満を持つ軍人たちが長城を超えてモンゴルに亡命していたんです。

アルタン=ハーンは彼ら漢人たちを保護して協力させていたんです。

だから情報が筒抜けだった明朝は対応することができなかったんですね。

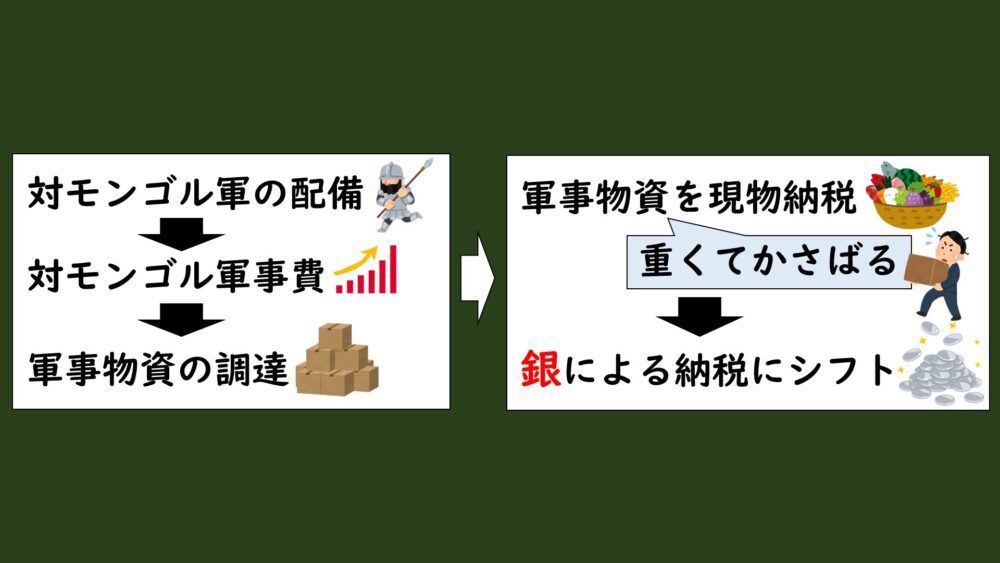

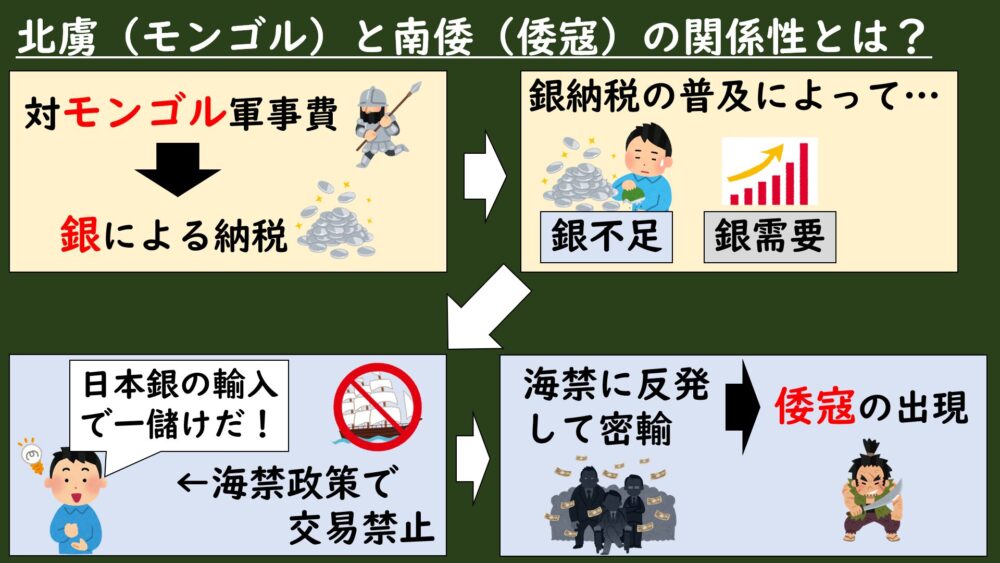

このように明朝は北からの脅威から守るために、常に大軍を北の国境に配備する必要がありました。

なので、北方の軍事費が増えていき、大量の軍事物資を運ぶ必要もありました。

初めは穀物などの現物を税として徴収して運んでいたんですが、かさばって重たいので、次第に軽くて運びやすい銀を税として徴収して現地で物資を購入する方法に変わっていきました。

南倭

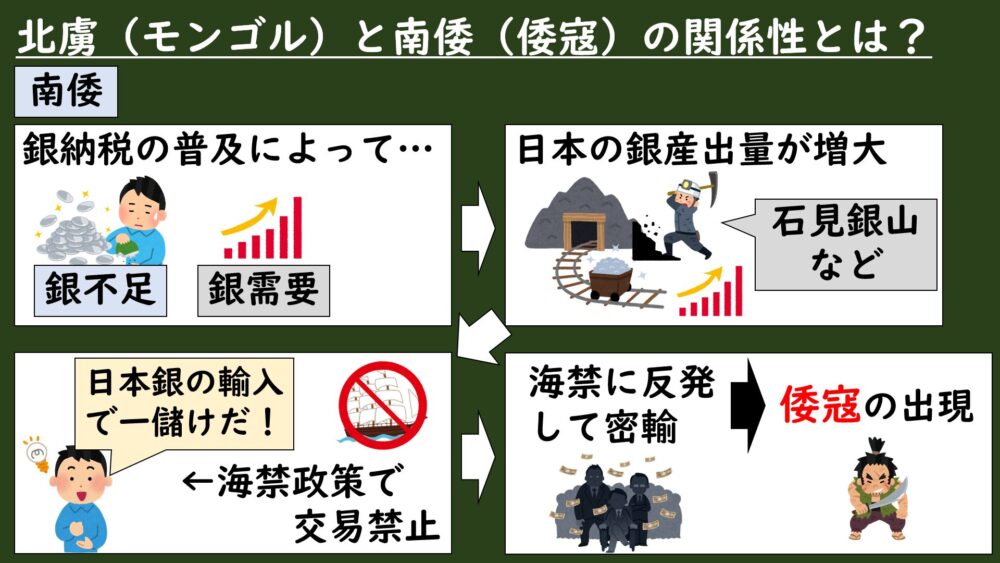

そのように銀による納税方法が普及すると何が起こるかというと、銀が大量に必要になるので国内の銀が不足するようになります。

なかには銀による税金が払えなくて逃亡する農民なども出てきます。

明朝で銀の需要が急速に増えていったタイミングで、日本で銀山が見つかり銀の産出が急激に増加します。

石見銀山などが有名ですね。

なので明朝国内では、

日本の銀を明に輸入すれば大儲けできるぞ!

しかし、明朝は海禁政策を採っていたため、民間人は銀の輸入ができなかったんです。

そこでこの海禁政策を押し破るように銀の密輸をやろうとしたのが倭寇(わこう)だったんです。

以前[9-1.3]明の朝貢関係で出てきた14世紀の倭寇を「前期倭寇」、この16世紀に登場した倭寇は「後期倭寇」と区別して呼んでいます。

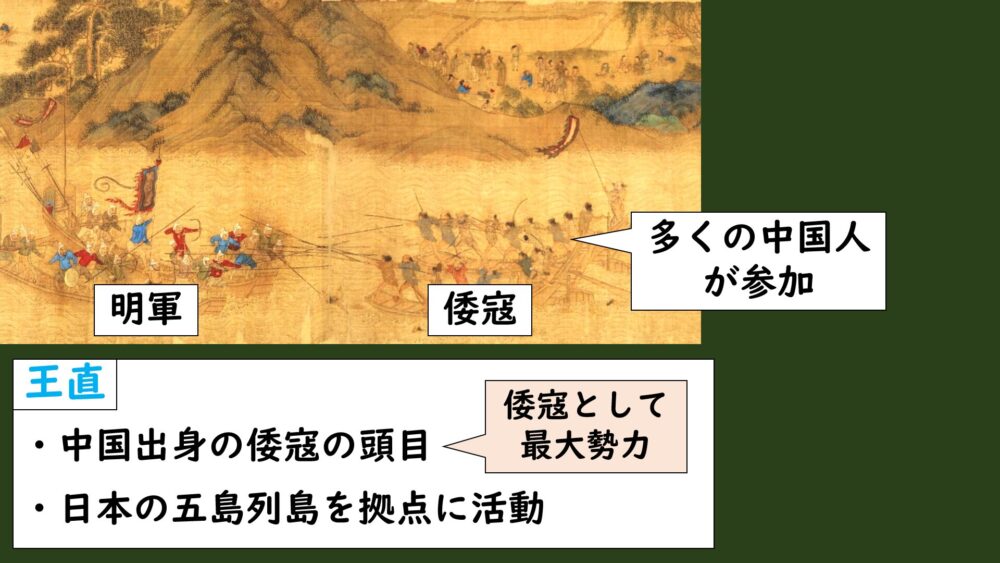

倭寇には日本人やモンゴル人に加えて、多くの中国人も参加して明朝の海上警備に対抗して、銀の密輸をしながら武装して略奪もおこなっていました。

前期倭寇は海上秩序が乱れたことで好き勝手する武装集団で、後期倭寇は海禁政策に反発した武装集団という点で違いがありますね。

明朝も警備を強めて取り締まろうとしましたが、倭寇の密貿易を援助する組織も現れて撲滅させることはできませんでした。

倭寇の中でも最も大きな勢力だったのが、日本の五島列島などを拠点にしていた中国人の王直(おうちょく)率いる集団でした。

王直は倭寇の有名な頭目の一人で、銀の密貿易を手引きして、毎年のように中国沿岸を荒らしまわっていたそうです。

頭目(とうもく)・・・集団や組織のリーダーや長の意味。

日本の種子島に鉄砲を伝えたとされるポルトガル人が乗っていた船も王直の船だったそうですよ。

以上のことをまとめると、北虜(モンゴル)に対抗するための軍事をまかなうために銀による納税が普及し、それによる銀不足を解消するために海禁政策を破って銀を輸入しようとする南倭(倭寇)が発達したというわけなんです。

北の対モンゴル勢力のための軍事費を賄うため、銀による納税が普及したが、その結果生じた銀不足を補うために海禁政策に反発した倭寇が銀を密輸する勢力として台頭した。

朝貢体制の崩壊

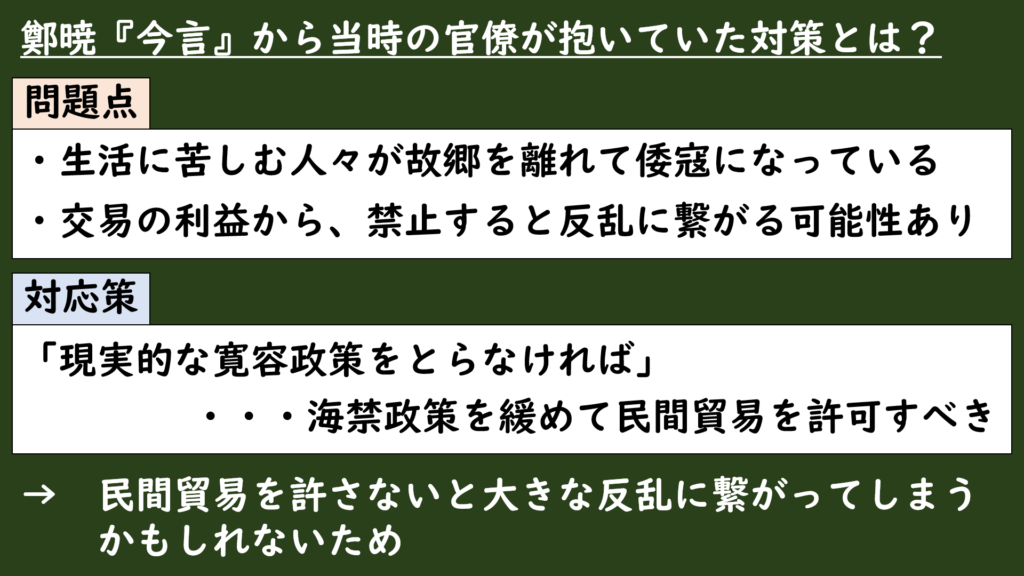

SQ:鄭暁『今言』から当時の官僚が抱いていた対策とは?

このように倭寇による密貿易に明朝は頭を抱えるようになります。

だって勘合貿易による朝貢がままならなくなりますからね。

当時の官僚はこの倭寇問題に対して記録を残しています。

以下の史料から、当時の官僚はこの問題をどうとらえて、どうするべきだと考えていたんでしょうか。

近年の東南地域の倭寇には、おおむね中国の人が多い。力が強く胆力もあり、知恵もある者

は往々にして賊となる。・・・彼らは荒々しく勇敢であるが、出世の手段もなく生計の道もない

ため、よほど道徳的な人間でなければ苦しい生活に我慢できず、暴れまわって気を晴らそうと

するのである。そこでこっそり故郷を離れ、異民族に寝返る。日本人は華人を情報源とし、華人は日本人を実行部隊とする。・・・まして中国と外国とのあいだで交易をおこなえば、生産地と購買地のあいだでは品物の価格が大きく異なり、数倍の利益が得られる。いまこれを禁止しようとしても、なんとかして交通しようとし、利益の道がふさがれれば反乱の発端が開かれ、たがいに誘い合って反発勢力は日ごとに増加するだろう。現実的な寛容政策をとらなければ、数年後に大きな反乱がおこり、手の付けようもなくなるだろう。

ここで官僚が問題としてあげているのが、

・生活に苦しむ人々が故郷を離れて倭寇になっている。

・交易での利益が大きいので、禁止すると反乱に繋がる可能性がある。

なので、このような問題から官僚は「現実的な寛容政策をとらなければ」と言っています。

この「寛容政策」とは、すなわち「海禁政策を緩めて民間貿易を許可すべき」ということです。

民間貿易を許さないと大きな反乱に繋がってしまうかもしれないという危険性から、このように海禁政策を緩めるべきだといっているんですね。

生活に苦しむ人々が故郷を離れて倭寇になり、海禁対策に反発していたことから、反乱を防ぐために海禁政策を緩めることを提言している。

もう当時の官僚も海禁政策に限界を感じていたんでしょうね。

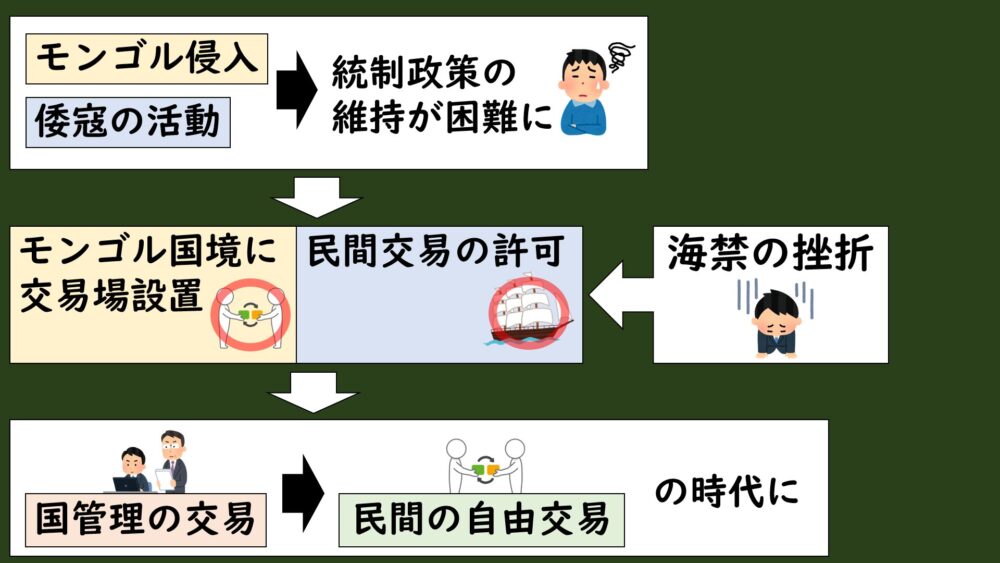

このように倭寇の活動やモンゴル侵攻によって、明朝がおこなっていた統制政策の維持は難しくなっていきました。

なので、こうした問題に直面した明朝はそれまでおこなっていた交易の統制政策を緩和せざるを得なくなります。

そのようにしてモンゴルと和平を結んで北のモンゴル国境に交易場を設置し、海禁を緩めて民間でも海上交易ができるようにしたんです。

しかし、これは同時に明朝の統制政策である海禁政策と朝貢貿易がこれまでのようにできなくなり、国家管理の交易から民間の自由な交易の時代が始まったことを意味します。

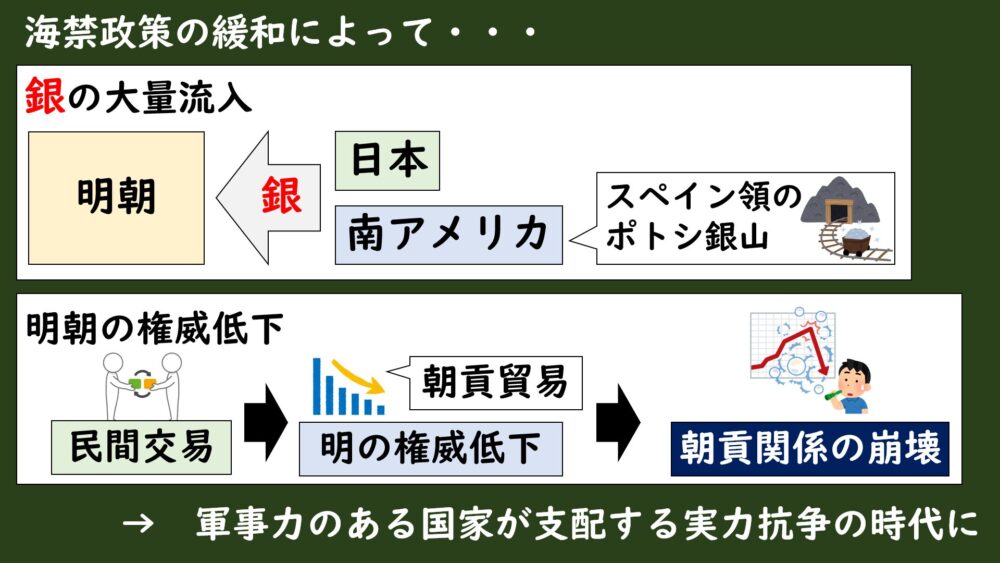

民間交易の海禁によって、日本の銀や南アメリカ大陸のポトシ銀山(スペイン領)の銀が大量に明朝に流入してきました。

民間の交易が活発になったことで、東アジアや東南アジアでの明朝の権威は下がっていき、ヨーロッパの進出もあって朝貢貿易は崩壊していくことになりました。

その代わりに強大な軍事力を持つ勢力が海上交易の利益を独占する実抗争の時代になっていくことになりました。

まとめ

MQ:朝貢体制が崩壊した要因とは?

A:北虜南倭による銀需要から統制政策の緩和を余儀なくされ、民間海上交易の活発化によって海禁と朝貢関係を維持できなくなったため。

今回はこのような内容でした。

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント