この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は南インドについてです。先住民文化が色濃く残る地域であり、インド洋と接していたことから海上交易に要所としても発展しました。今回は南インドの王朝が海上交易でどんな役割を担っていたのかについてみていきましょう!

MQ:南インドの王朝は海上交易でどんな役割を持っていたのか?

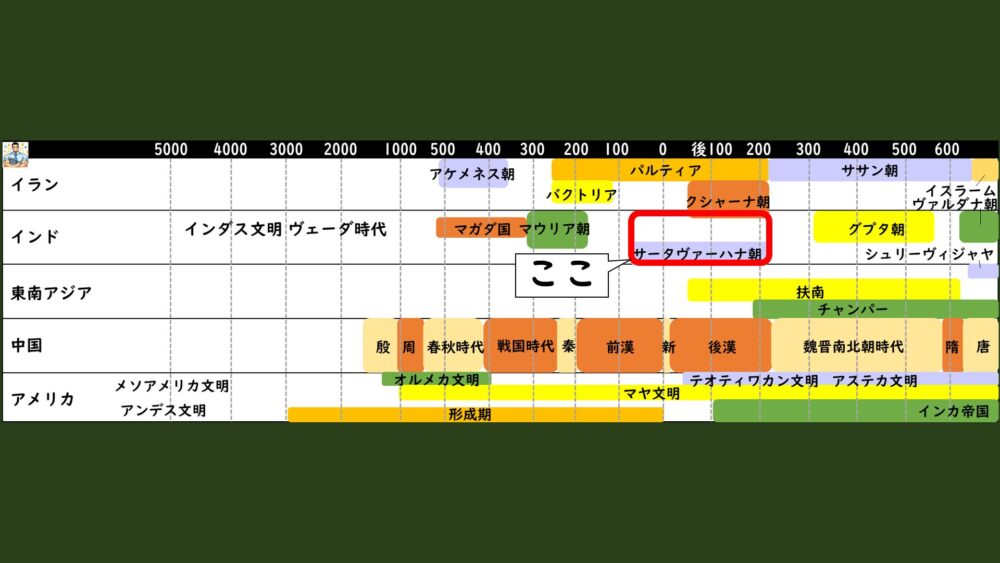

今回の時代はここ!

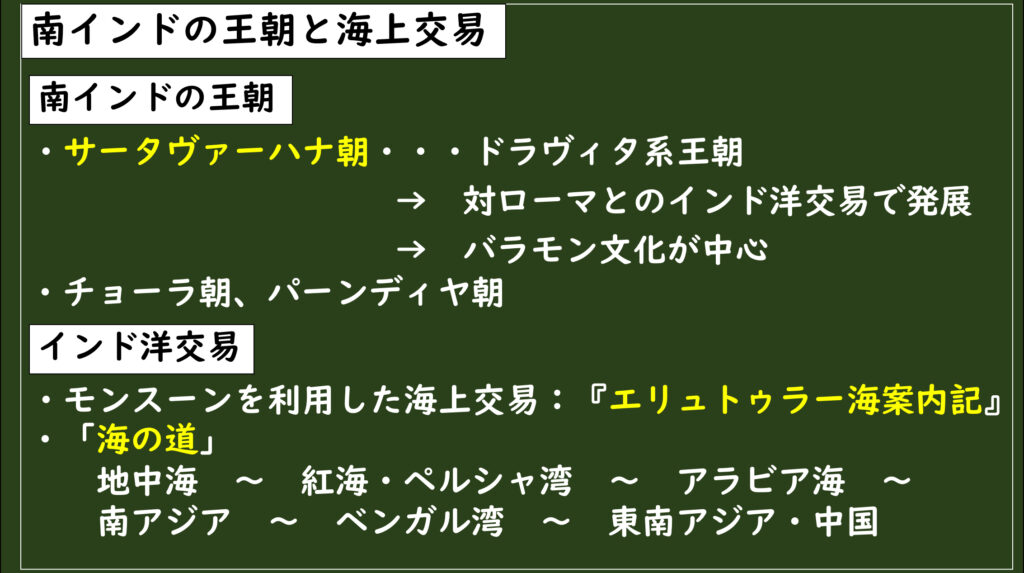

南インドの王朝

ドラヴィタ系王朝

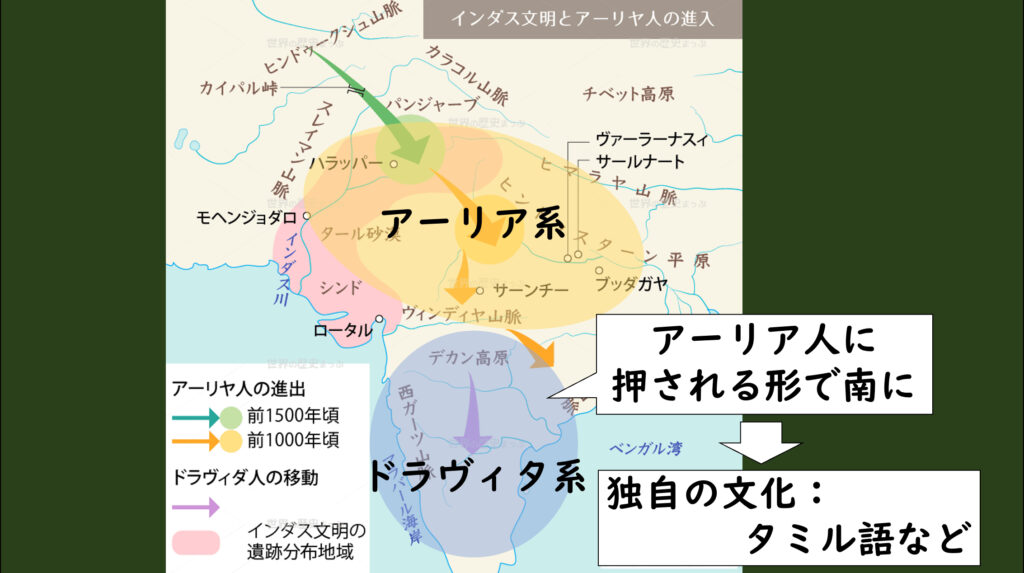

南アジアにはもともとドラヴィタ系と呼ばれる先住民がインダス文明を築いていましたね。

しかし、前1500年ごろからアーリア人が進入してきたことで、先住民のドラヴィタ系の人々は押される形で南インドへと移住していきました。

なので、北インドはアーリア人中心の文化が進んだ一方、南インドではドラヴィタ人中心の独自文化が作られていきました。

ドラヴィタ系の言語が継承されたタミル語は、紀元前から文芸に使用され、現在でも使用されています。

南インドにはこうしたドラヴィタ系インド人の方々が今でも生活していらっしゃます。

ではそのドラヴィタ人によって建国された王朝を見ていきましょう。

サータヴァーハナ朝

南アジア初の統一王朝であったマウリヤ朝が衰退した後、南インドで勢力をもったのがドラヴィタ系王朝のサータヴァーハナ朝でした。

もともとアショーカ王時代のマウリヤ朝に朝貢していましたが、衰退後はデカン高原からインド洋沿岸までを支配する大国へと成長していきます。

前1世紀ごろには西北インドのクシャーナ朝とも対抗するほどの勢力になっていきます。

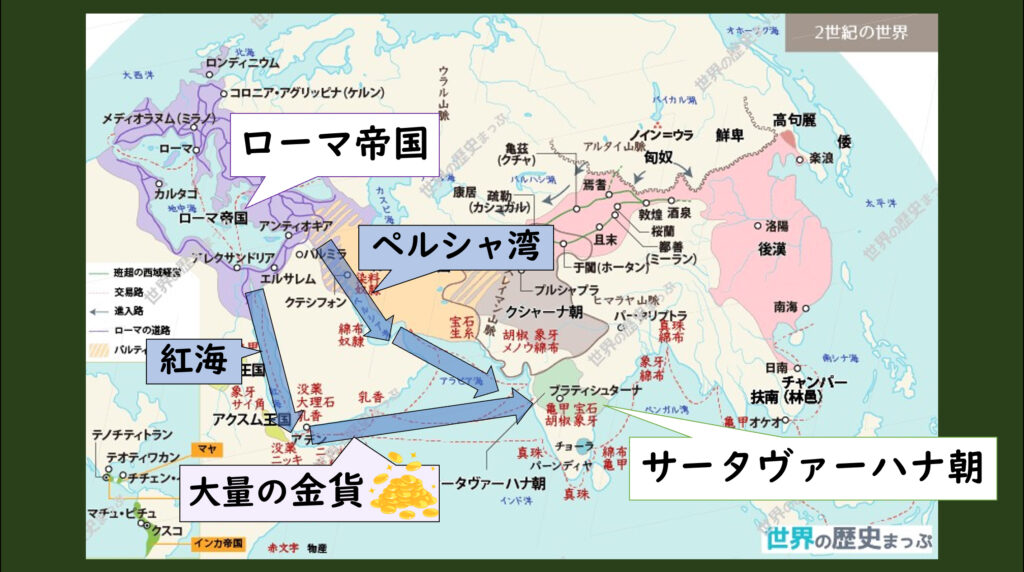

このサータヴァーハナ朝もクシャーナ朝と同じく、東西交易の要衝として発展していきました。

特にインド洋と接していたことから、海を使った海上交易を利用して繁栄していったんですね。

クシャーナ朝同様、ローマとの交易が盛んで各地からローマ金貨が出土するなど、交易が活発だったことがわかっています。

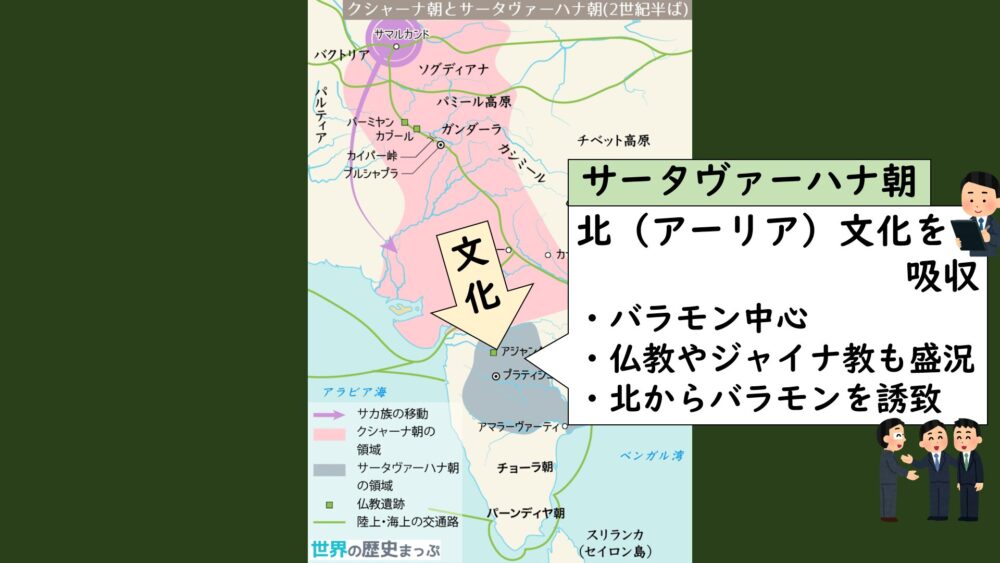

サータヴァーハナ朝は、東西交流で異文化との交流が盛んだったため、宗教にも比較的寛容な国家でした。

アーリア人文化を積極的に吸収していたのでバラモン文化が中心でしたが、王族には仏教徒も多かったらしく、仏教やジャイアナ教も盛んに国内で活動を行い、国内には石窟寺院が建てられるほどでした。

北インドからバラモン階級も積極的に招かれたため、北インドと南インドとの文化交流が進んでいきました。

サータヴァーハナ朝は地方を王族や諸侯に任せていましたが、3世紀になると地方で独立が相次いで起こってしまったことで、分裂状態となって、実質的に滅亡してしまうことになります。

チョーラ朝、パーンディヤ朝

前3世紀ごろから、インド半島南端にドラヴィタ系王朝としてチョーラ朝とパーンディヤ朝がありました。

紀元前後には、サータヴァーハナ朝と同じくローマとの海上交易を行なっており、各地からローマ金貨が見つかっています。

チョーラ朝などは、胡椒(こしょう)を主に輸出していたそうです。

胡椒は保存料として重宝されていたので、需要があったんですね。

当時は冷蔵庫なんてありませんから。笑

胡椒は中世ヨーロッパでも重宝されていたので、そこから大航海時代が始まったんですよね。これに関しては後々の章でやっていきましょう。

この2つの王朝は、海上交易によって繁栄しますが、紀元後3世紀にもなるとグプタ朝の侵攻によって衰退し、分裂していくことになります。

インド洋交易

SQ:なぜインド洋を中心とした海上交易が発達したのか?

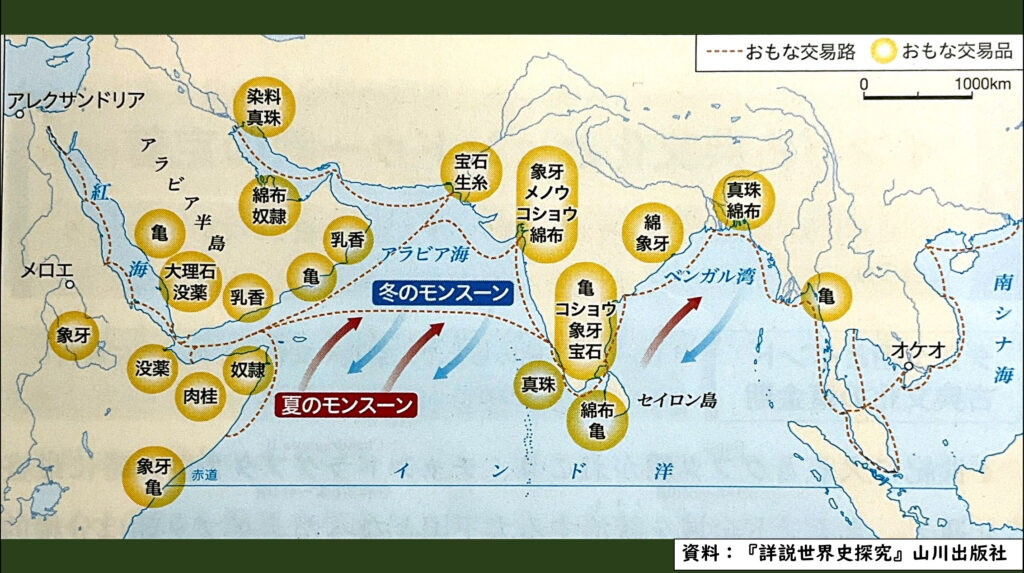

南インドは古くからインド洋を通じて海上交易を利用した商業ネットワークが広がっていました。

このインド洋は現在でも貨物船やタンカーなどの物流が活発に行われているんですよ。

日本も中東から輸入している石油や天然ガスは、タンカーによってこのインド洋を通って来ているんですよ。

ではなぜ古代からこのインド洋で海上交易が活発だったのでしょう?

船の方が陸よりたくさんの荷物を運ぶことができるからだと思います!

その通りですね。現在では航空輸送も行われていますが、輸送量、コストともに海上輸送が一番なんです。2022年の世界の主要品目別海上輸送量は47.8%にも及んでいます。(参照:外航海運 世界の海運、2023_01.pdf (jpmac.or.jp))

ですが、他にもインド洋で海上交易が発達した理由があります。それは地理的要因です。

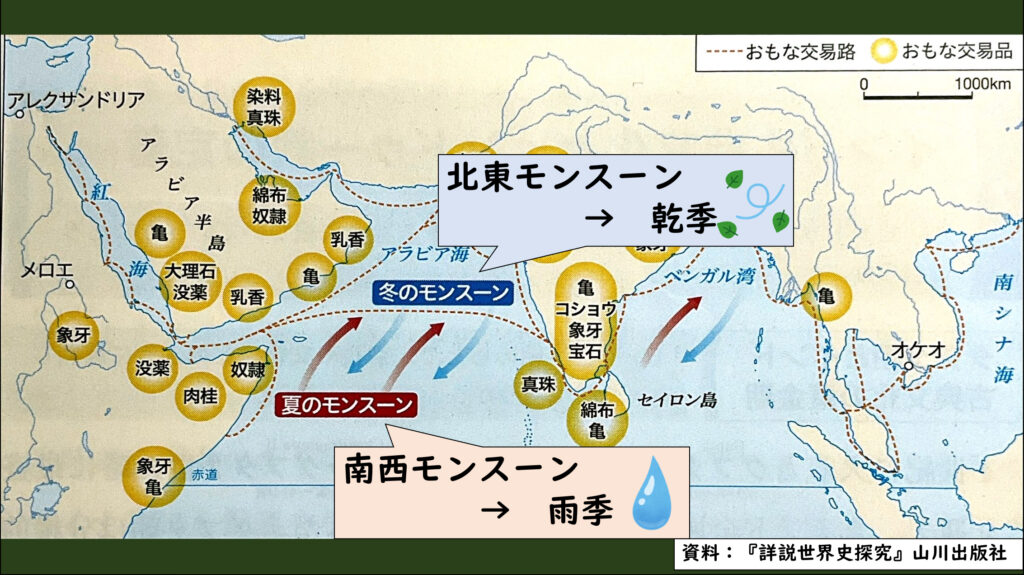

南アジアではモンスーン(季節風)が吹いているため、このモンスーンの風を利用することで、たとえ長距離の海路でも短期間で航海することができたんです。

夏(6~9月)・・・南西モンスーン、インド洋から湿った空気を運び、雨季をもとらす。

冬(12月~2月)・・・北東モンスーン、大陸内部から乾燥した空気を運び、乾季をもたらす。

そりゃ陸より多くの荷物を乗せられて、移動が速いなら舟を使いたくなりますよね。(笑)

南アジアに吹くモンスーンを利用することで、長距離を短期間で大量輸送することが可能であったため。

「海の道」の発展

インド洋交易は以下の変遷で発展していきました。

・1世紀〜:ギリシア系商人

・8世紀〜:ムスリム(イスラーム教徒)商人

・10世紀〜:中国商人(宋、南宋)

・15世紀〜:ヨーロッパ商人(ポルトガルなど)

南インドは上記でも書いたように、インド洋を通じてローマ帝国との交易をおこなっていたことから大量の金貨がみつかっていましたよね。

1世紀~:ギリシア系商人

ギリシア人は地中海を中心に独自の商業文化を持っていましたが、ローマ帝国によって支配されていました。

そして1世紀頃からローマ帝国が発展したのに乗じて、ギリシア系商人たちがアラビア海を利用してインド洋航海へと乗り出し、南アジアとの交易が発展していきました。

1世紀頃のローマは、元首政から五賢帝の時代まで続いた「パクス=ロマーナ」の時代

SQ:インド洋交易の地理的ネットワークはどこまで広がっていたのか?

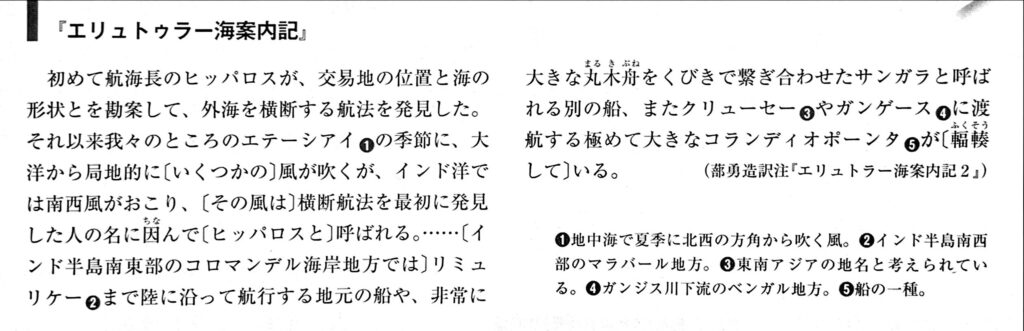

以下の資料は、1世紀頃にギリシア人によって書かれた『エリュトゥラー海案内記』と呼ばれるものです。

エリュトゥラー海とは直訳すると「紅海」という意味ですが、この資料ではインド洋全体を指しているそうです。

これを読んで、当時インド洋交易がどれほどの広さをもっていたのかを地図と比較しながら考えてみましょう。

注釈を参考にすると、地中海からインド半島南西部、ベンガル地方を経て東南アジアの地名が記されています。

そうですね。この時代にはすでにヨーロッパの地中海から東南アジアまで交易ネットワークが広がっていたことがわかりますね。

インド洋交易は地中海からインド洋を経て、東南アジアまで地理的ネットワークが広がっていた。

このようにギリシア人商人を介してローマとの交易が盛んに行われましたが、ローマ帝国が衰退していくと、「西」との交易から「東」との交易へとシフトチェンジしていくことになります。

「海の道」の発展

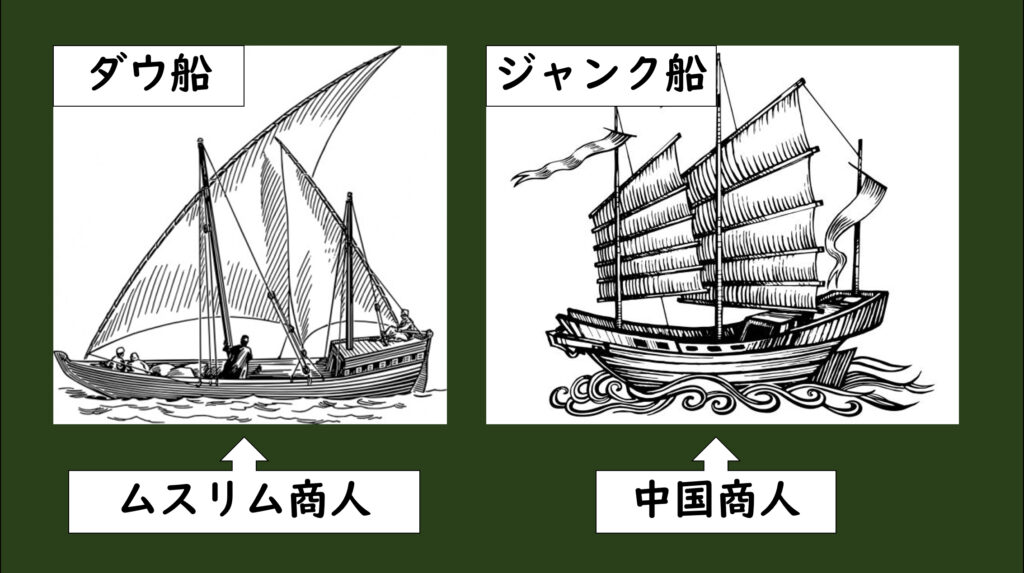

8世紀からはイスラームの拡大でムスリム商人がダウ船を使ってインド洋交易に乗り出し、10世紀以降は中国(宋、南宋)の江南が発展したことでジャンク船を使ってインド洋に進出していきました。

ローマ帝国が衰退した後は、東の東南アジアや中国との交易が重要視されていき、特にマラッカ海峡やインドシナ半島南部が交易の要衝となっていきました。

セイロン島、扶南(ふなん)、チャンパー、シュリーヴィジャヤなど・・・香辛料、絹、茶、陶磁器などの交易で繁栄

そして以下のように海上交易は繋がり広がっていきました。

地中海 〜 紅海・ペルシャ湾 〜 アラビア海 〜 南アジア 〜 ベンガル湾 〜 東南アジア・中国

このようにしてインド洋を含めた「海の道」がひらけて、海上交易が活発におこなわれたんですね。

この「海の道」は別名「海のシルクロード」とも呼ばれたことから、「草原の道」・「オアシスの道」とともに、シルクロードの一部として加えられることもあります。

ちなみに南インドは綿布などを「海の道」の交易での重要商品として輸出していました。

まとめ

MQ:南インドの王朝は海上交易でどんな役割を持っていたのか?

A:地中海から東アジアまでを繋ぐ「海の道」において、モンスーンを利用したインド洋交易にて、東西を繋げる要衝としての役割を担っていた。

今回はこのような内容でした。

次回は北インドに戻って、新たな王朝のもとで宗教や文化の発展をみていきます。

それではお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント