この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

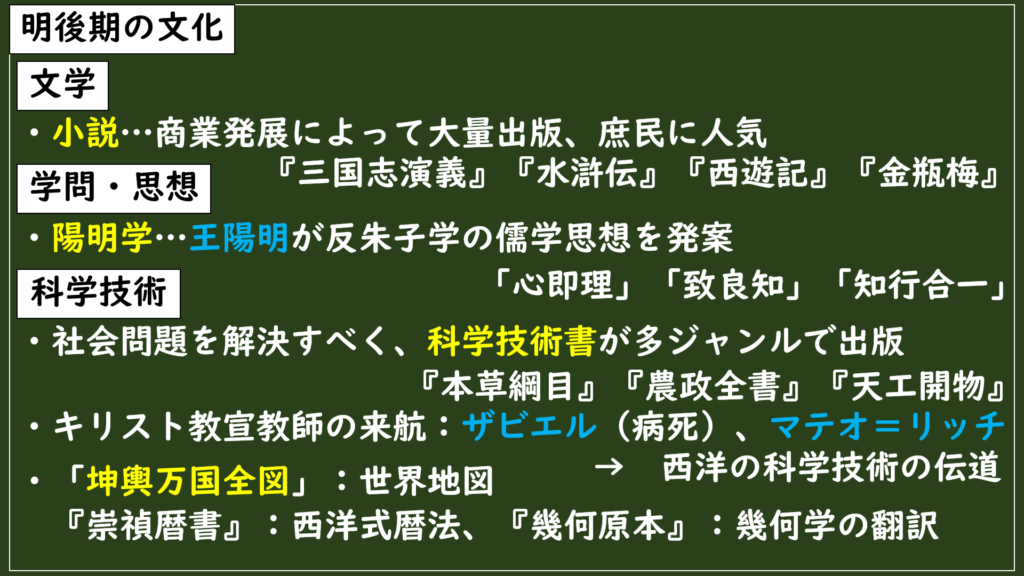

前回はこのような内容でした。

今回は東南アジアの新興勢力の台頭についてです。明朝の時代に東南アジアではどのような勢力が新たに台頭したんでしょうか。

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:東南アジアの新興勢力の共通点とは?

スペインの進出

マニラ進出

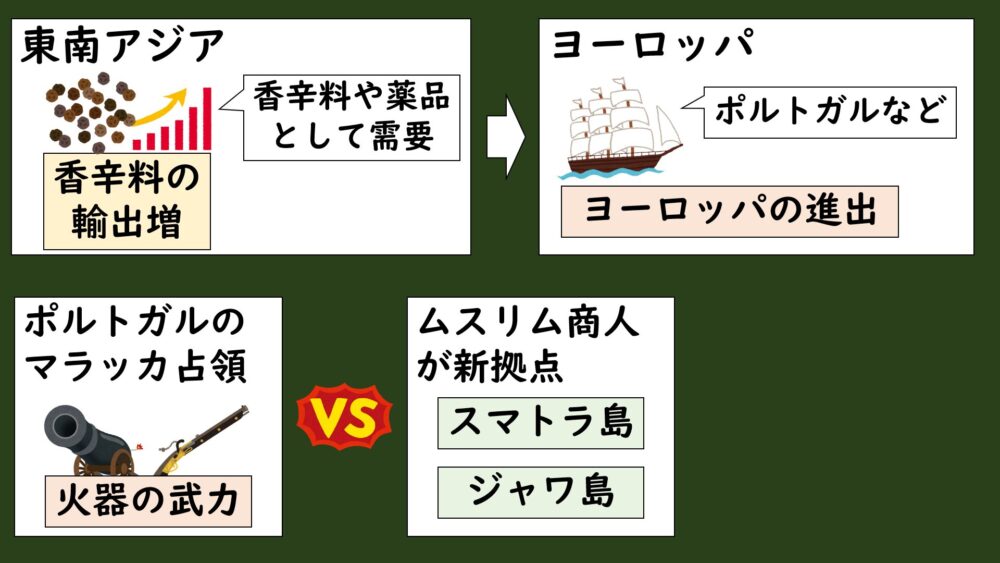

16世紀になると、ヨーロッパでは重宝されて高価だった東南アジア産の香辛料を直接手に入れるために海洋進出が進んでいましたよね。

なかにはポルトガルのように、マラッカ(スマトラ島)を占領して支配下に入れられた地域もありました。

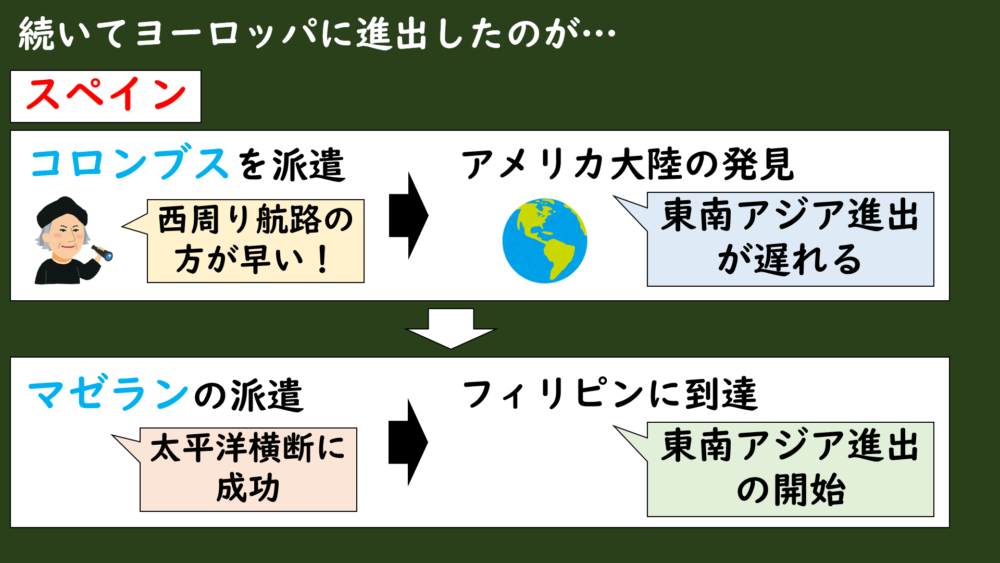

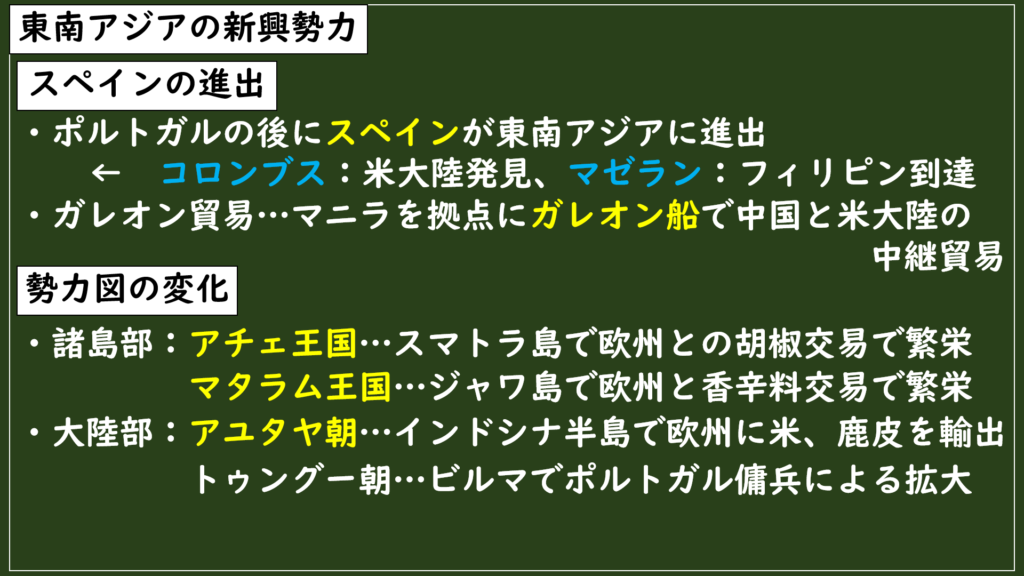

そしてこのポルトガルに続いて東南アジアに進出したのがスペインでした。

スペインは国土回復運動(レコンキスタ)の影響によって誕生した王国でしたね。

スペインもインドや東南アジアへのルートを見つけるべく海洋進出していましたが、大西洋横断を主張したコロンブスを派遣しましたが、アメリカ大陸の発見などによって、東南アジア自体への進出は遅れていました。

その後、スペインは新大陸をアジアと主張するコロンブスをクビにしています。

その後、派遣したマゼランによってマゼラン海峡が発見されて、太平洋横断が成功してフィリピンに到達したことで、やっとスペインの東南アジア進出が始まります。

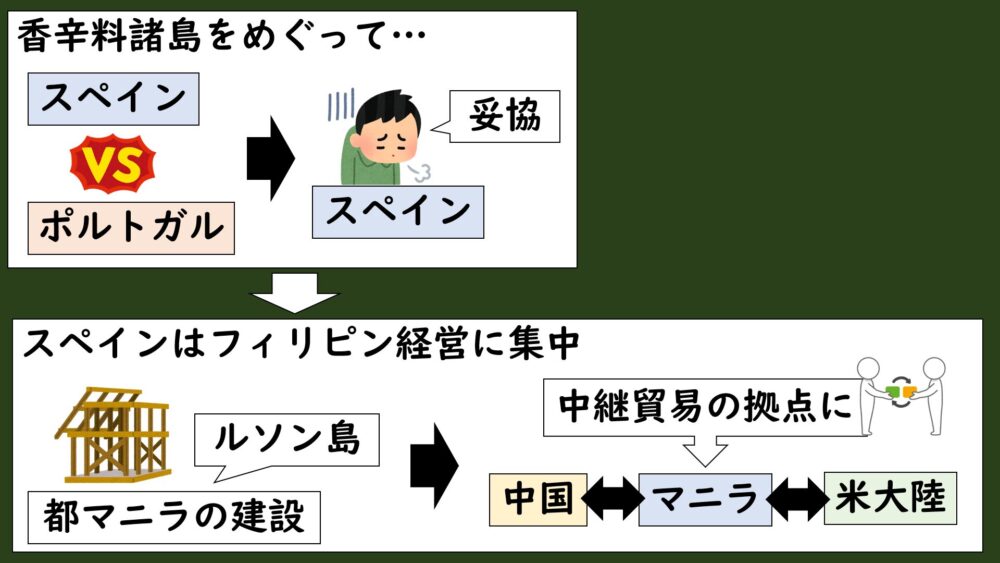

しかし、当時スペインが狙っていた香辛料の産地や港市はポルトガルがすでに進出していたので、両者の間で抗争が起きてしまいます。

しかし、スペインはヨーロッパでも他国と抗争していたので、遠方の東南アジアでのポルトガルとの抗争まで長期化させるわけにはいかず、妥協することになりました。

ここらへんのヨーロッパの海洋進出についてはまたの機会に詳しく扱っていきますね。

そうして、スペインは香辛料が採れる諸島の支配を諦めて、フィリピンの統治に集中するようになっていきます。

スペインはルソン島に拠点となる都市マニラを建設して、役所や議会を設置して市長を任命するなど支配に本格的に乗り出していきました。

そしてマニラを交易拠点として中国や太平洋を挟んでアメリカ大陸と中継交易をおこなうことで利益を得るようになっていきました。

ガレオン貿易

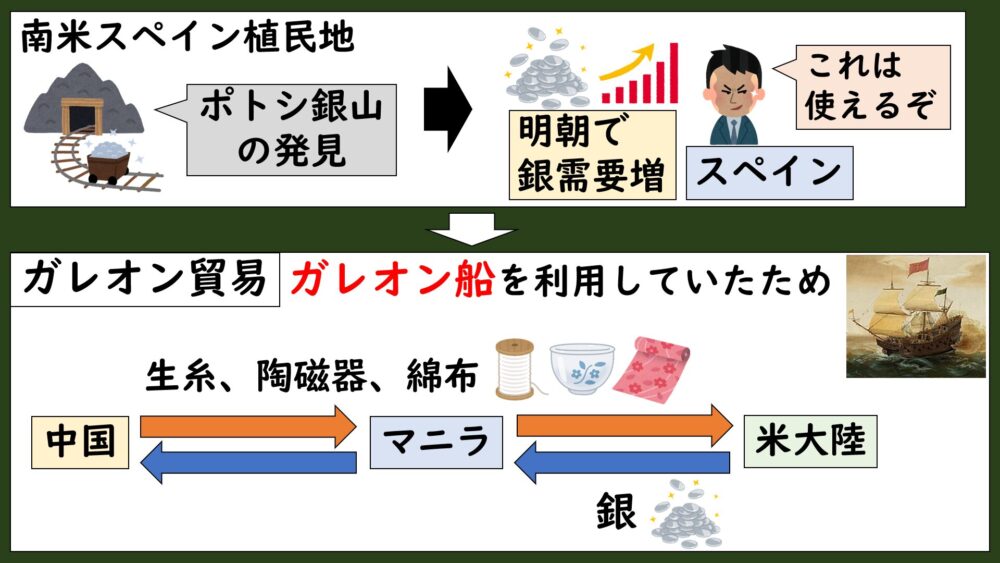

スペインが東南アジアに進出した頃、新大陸(アメリカ大陸)では開発が進んで、中南米のスペイン領からポトシ銀山などが見つかり、銀の一大産地になっていました。

当時、中国の明朝では銀の需要が伸びていたので、スペインは交易でこの南米産の銀に注目します。

まずマニラを拠点に中国から生糸や陶磁器、インド産の綿布などを仕入れて、太平洋を横断してアメリカ大陸へ運びます。

ポトシ銀山で採れた銀はメキシコのアカプルコと呼ばれるところに運ばれていたそうですよ。

そして、その代わりに大量の銀を積んでそれを中国に持ち込むというサイクルを創り出したんです。

スペインによる中国への銀流入は、16世紀の後半には日本の銀を圧倒するほどだったそうですよ。

当時、この太平洋を横断する交易にスペインで開発された大型帆船であるガレオン船が使われたので、この「マニラ~アメリカ大陸(アカプルコ)」間の交易をガレオン貿易と呼んだりします。

このガレオン貿易によって、中国(明朝)に大量の銀が流入して社会の仕組みが変わったり、スペインに莫大な利益を運んでスペイン王国の全盛期を築くことになりました。

勢力図の変化

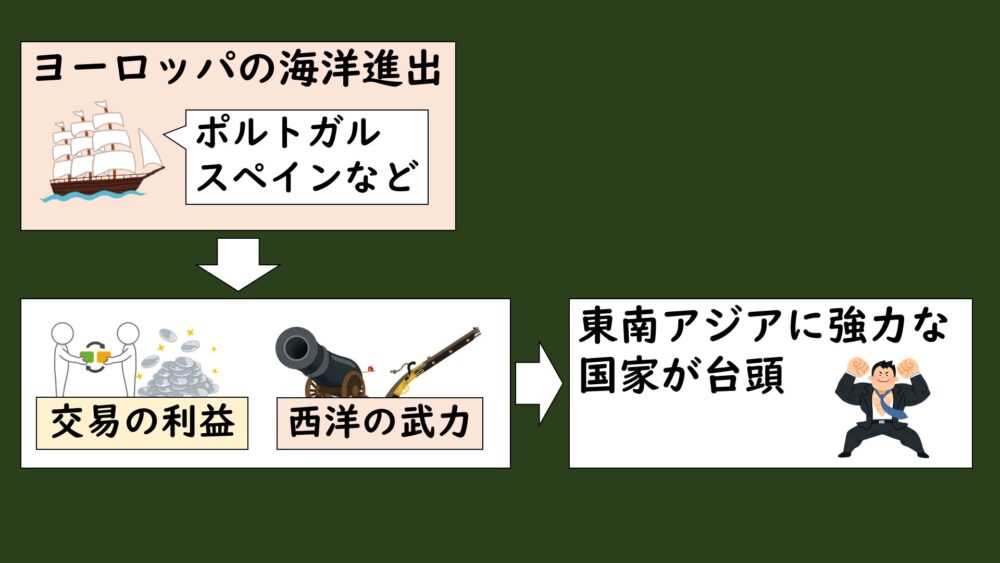

ヨーロッパ勢力の進出によって、東南アジアでは勢力図に変化が起きます。

ヨーロッパとの交易による莫大な利益や、ヨーロッパから仕入れてた武器を利用して強力な国家が誕生するようになります。

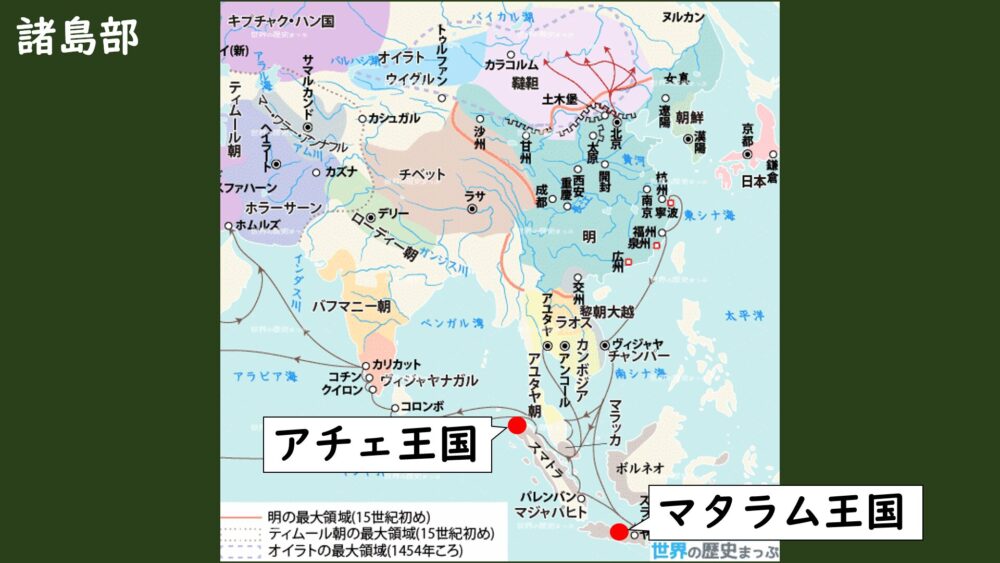

諸島部

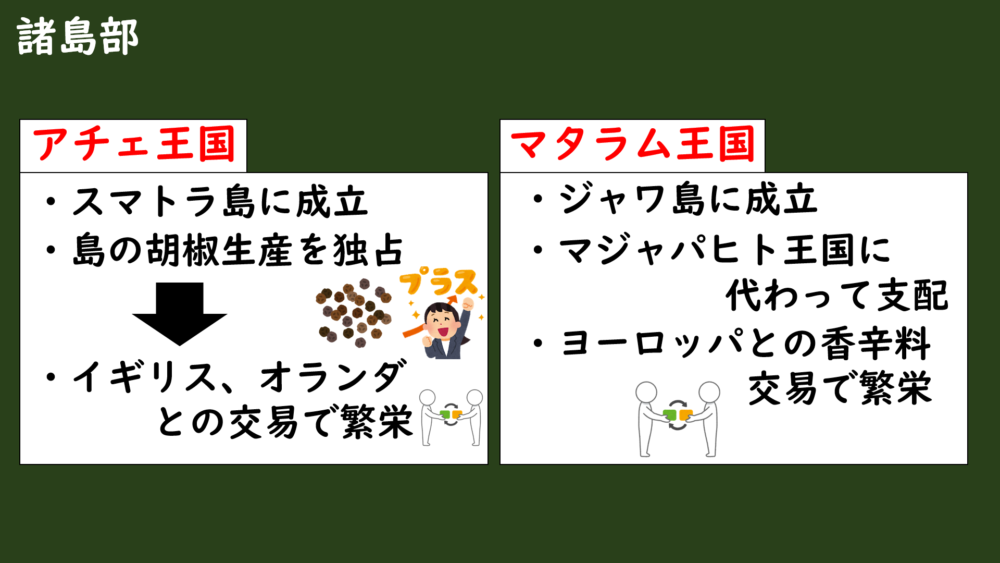

15世紀末にスマトラ島に誕生したイスラーム政権のアチェ王国は、ムスリム商人の交易ネットワークを駆使しながら海上交易で繁栄した王国でした。

アチェ王国はスマトラ島で採れる香辛料の胡椒(こしょう)を独占していたので、後に海洋進出してきたオランダやイギリスとの交易で大きな利益を上げて繁栄していきました。

しかし、次第にオランダなどの進出に押されるようになり、最終的にはアチェ王国はオランダとの戦いに敗れてオランダ植民地となってしまいました。

もう一つ、ジャワ島ではムスリム商人の活動などの影響でイスラーム勢力が拡大したことで、16世紀末にヒンドゥー教国のマジャパヒト王国に代わってイスラーム政権のマタラム王国が誕生しました。

このマタラム王国も香辛料を利用したヨーロッパとの交易で利益を得て繁栄していきました。

このマタラム王国のオランダの進出にむしばまれていき、最終的に衰退したのを機にオランダに保護される形で支配下に入ってしまいました。

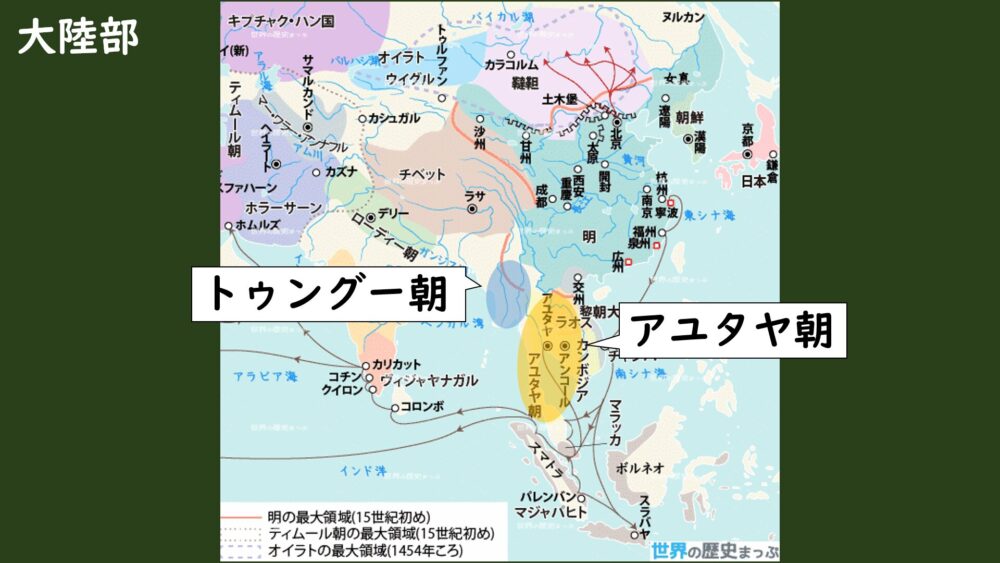

大陸部

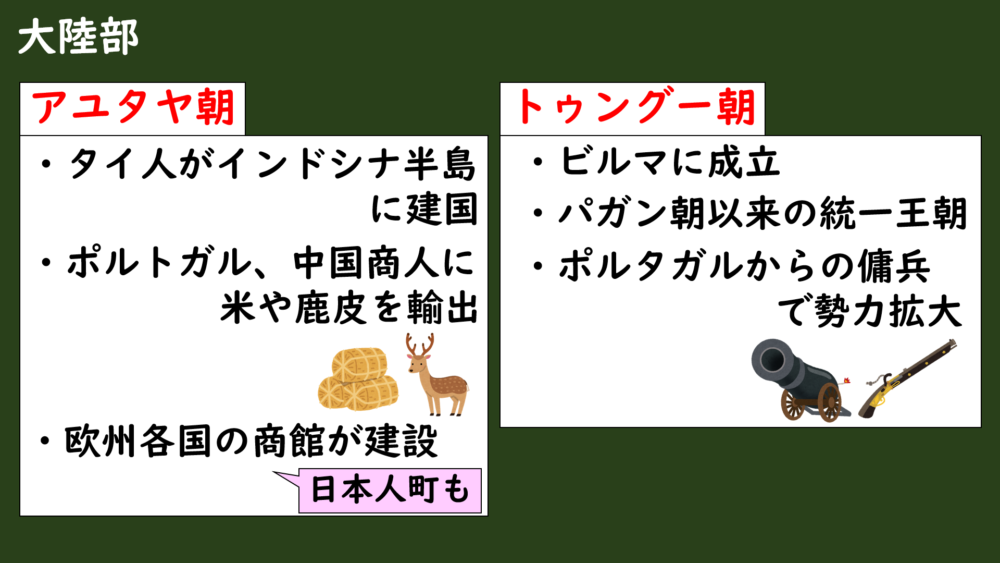

大陸部のインドシナ半島では、14世紀半ばにタイ人によって建国されたアユタヤ朝が、ポルトガル人や中国商人などに米や鹿皮などの輸出によって繁栄しました。

アンコール朝はカンボジアのアンコール朝やタイのスコータイ朝を併合して勢力を拡大していきました。

アユタヤ朝はポルトガルとの交易を境に海上交易の拠点として繁栄し、ヨーロッパ諸国の商館が置かれて、中国人や日本人などの町が建設されていたりもしました。

またビルマ(現在のミャンマー)ではパガン朝の分裂後、16世紀にトゥングー朝がビルマを統一して統一王朝を成立させます。

このトゥングー朝は東南アジアに進出していたポルトガルから強力な火器を持つ傭兵を借りることで、その強大な軍事力をもって急速に勢力を拡大して繁栄することができたんです。

一時はアユタヤ朝を支配下に入れるほど領土を拡大させたんですよ。しかし、その後は度重なる遠征の漬けが回って内乱が起こるようになり、衰退していきました。

まとめ

MQ:東南アジアの新興勢力の共通点とは?

A:海上交易でヨーロッパ勢力と関わり、香辛料などで利益を得て繁栄し、ヨーロッパの武器や技術を取り入れて勢力を拡大していったこと。

今回はこのような内容でした。

次回は、日本の動向についてみていきます。国際的な交流が盛んになった時期に日本ではどんな変化があったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント