この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

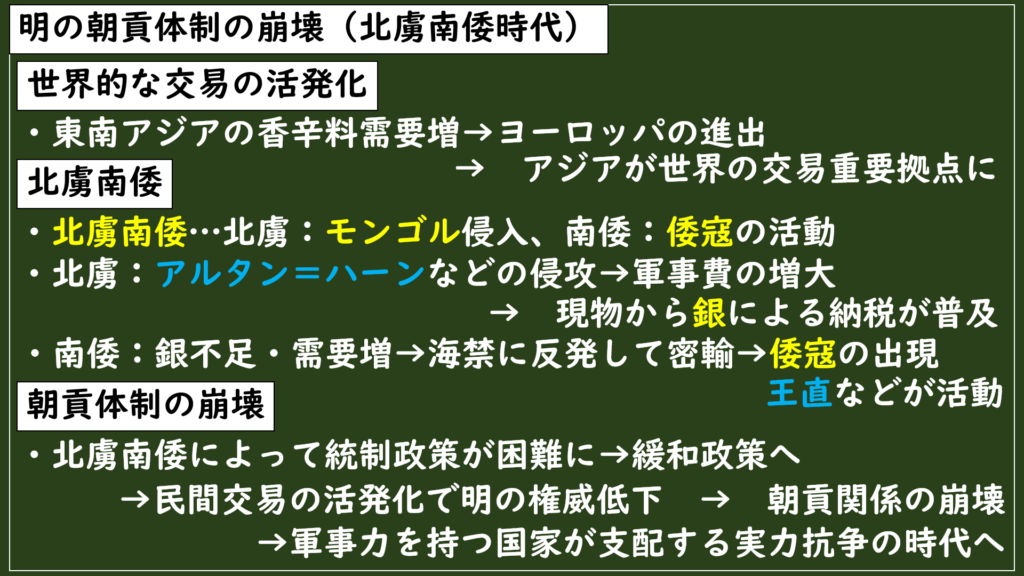

前回はこのような内容でした。

今回は明後期の社会と経済についてです。国際的な商業の活発化によって明の社会や経済にはどんな影響があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:国際商業の活発化は明の社会や経済にどんな影響があったのか?

家内制手工業の発展

綿織物、生糸

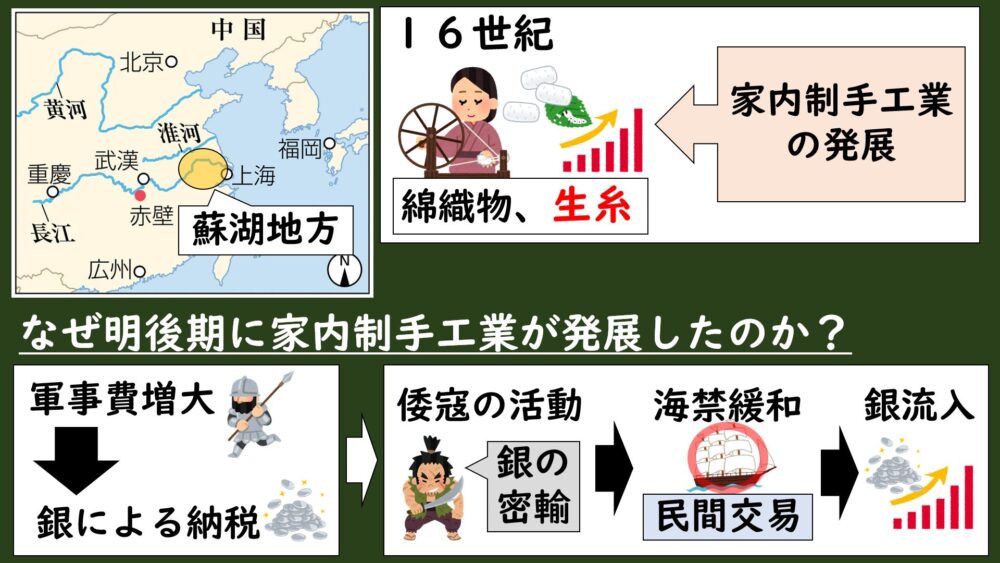

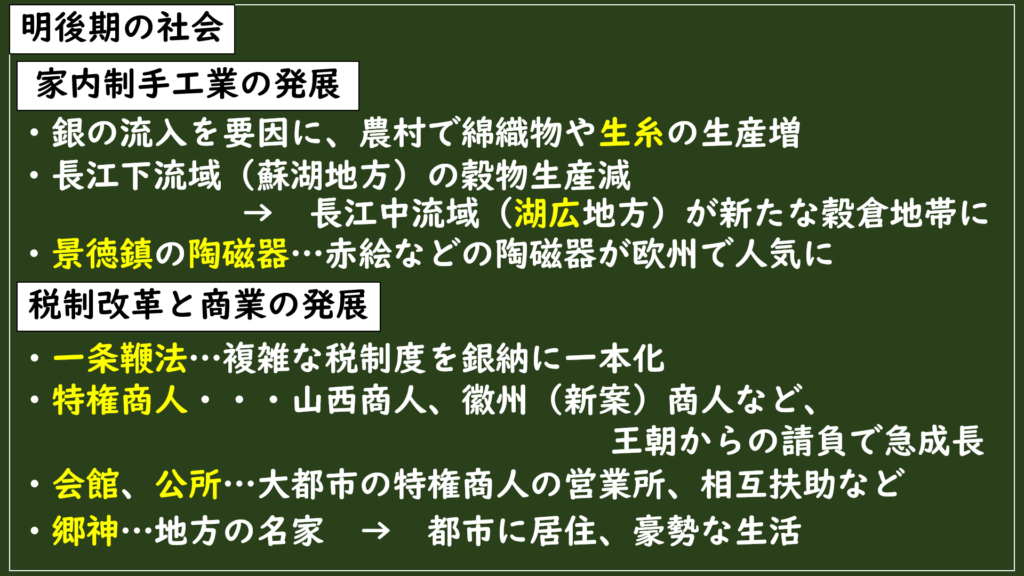

明朝は16世紀になると長江下流域の蘇湖地方で絹織物や生糸などの家内制手工業が発展します。

家内制(かないせい)手工業・・・家庭内で手作業を中心に商品を製作すること。

SQ:なぜ明後期に家内制手工業が発展したのか?

ではなぜこの時期に家内制手工業が発展したんでしょうか?

明朝の後期では軍事費の増大が原因で、現物での納税から銀での納税に変化していきました。

この銀需要の増加が発端で倭寇が活動するようになり、海禁が緩和されて、民間交易によって大量の銀が輸入されるようになりましたよね。

ここまでの経緯の詳細については前回の[9-1.4]明の朝貢体制の崩壊(北虜南倭時代)を見てみてください。

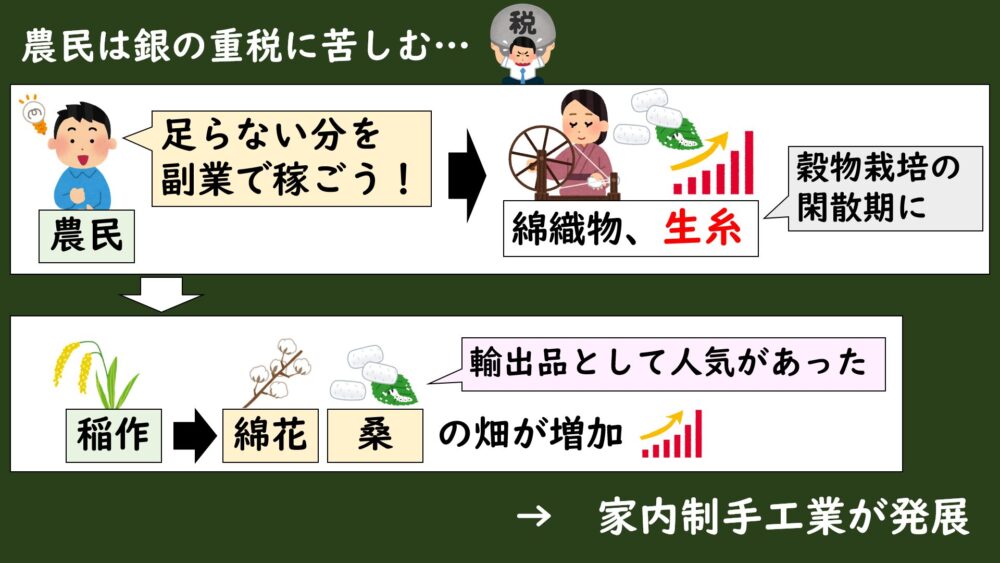

しかし、銀の輸入によって儲けていたのはあくまで商人たちだったので、農民たちは課される税金に対して十分な銀を手に入れることが難しくなっていました。

なので農民たちは、

穀物だけじゃ足らないから、商品を作ってそれを売って銀に替えよう!

ということで、農民たちは銀を得るため(または儲けるため)に副業として絹織物や生糸の生産を始めたんです。

特に生糸は中国の特産品で、銀と引き換えに大量に輸出されていたので、農民たちは次第にそれまでの稲作をやめて、綿花や桑を栽培する人たちが増えていきました。

穀物より生糸を作ったほうが儲かるならそりゃそっちを選びますよね。

このように銀の輸入や海外からの中国製品の需要増加などの商業の活発化によって、明後期に家内制手工業が発展していったんです。

銀の輸入や海外からの中国製品の需要増加などの商業の活発化によって、銀を必要とする農民を中心に家内制手工業が始められたため。

湖広地方の穀倉地帯化

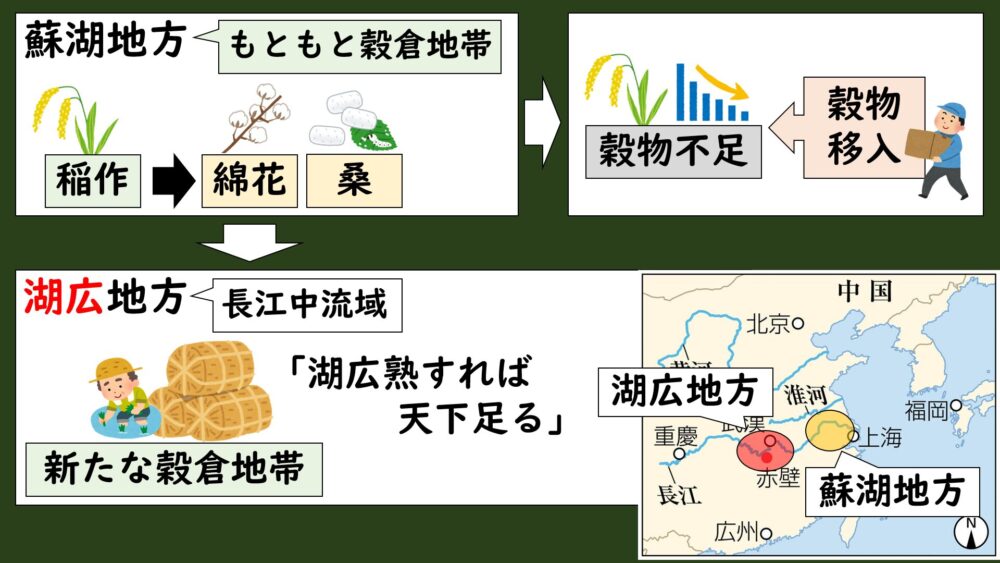

このように、銀の流通から家内制手工業が発展が発展し、稲作から綿花や桑の畑に変えていく農家が増えたことで、人口に対して穀物が不足するようになっていきます。

かつて宋代に「蘇湖(江浙)熟すれば天下足る」といわれた長江下流域の蘇湖(江浙)地方は、家内制手工業が発展によってむしろ穀物を移入する地域へと変わっていったほどでした。

蘇湖(江浙)地方の穀物生産が減少した代わりに、穀倉地帯は長江中流域の湖広地方に移動していき、そこが穀物生産の一大地になっていきました。

なので明の時代では、「湖広熟すれば天下足る」といわれるようになりました。宋代の「蘇湖」と明代の「湖広」がややこしいので、注意しましょう。

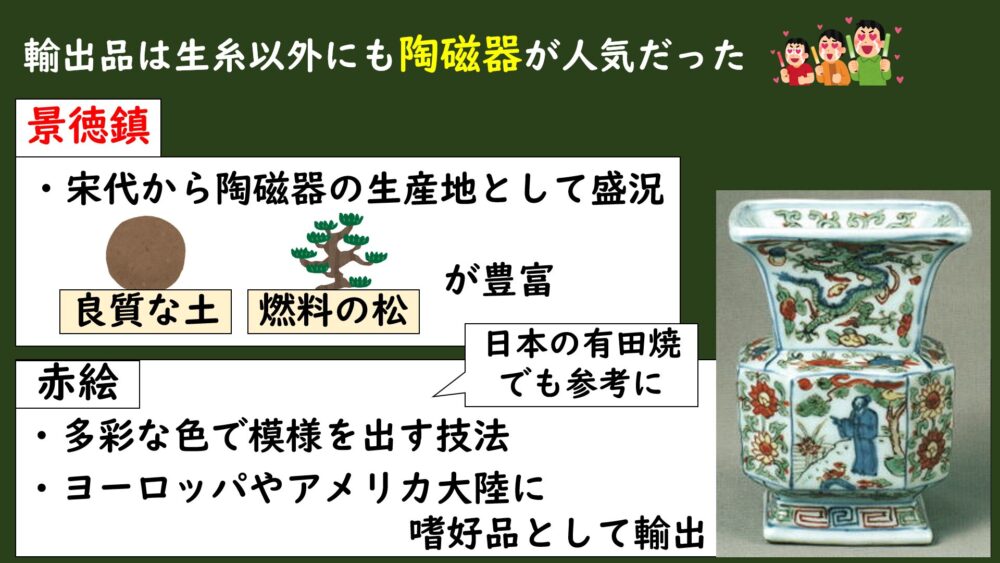

景徳鎮

中国からの輸出品には生糸の他に陶磁器なども人気がありました。

その陶磁器の生産地として有名だったのが景徳鎮(けいとくちん)と呼ばれる場所です。

景徳鎮は宋代の時代から良質な土と燃料の松が豊富だったことから陶磁器の生産が盛んでした。

宋代や元朝の時代には、それぞれを代表する陶磁器が世界中に輸出されていました。

宋代・・・白磁、青磁

元代・・・染付

そして明朝の時代には技術の発達によって、多彩な色で模様を出す”赤絵”という技法によって、華やかな陶磁器が作られてヨーロッパやアメリカ大陸に嗜好品として輸出されていきました。

豊臣秀吉の朝鮮侵攻の際に日本にも技術が伝わり、有田焼で赤絵が模倣された華やかな作品が作られていたんですよ。

税制改革と商業の発展

日本や南アメリカなどの海外から銀が大量に流入したことによって、明朝の税制と商業に変化が起きました。

一条鞭法

まずは税制です。

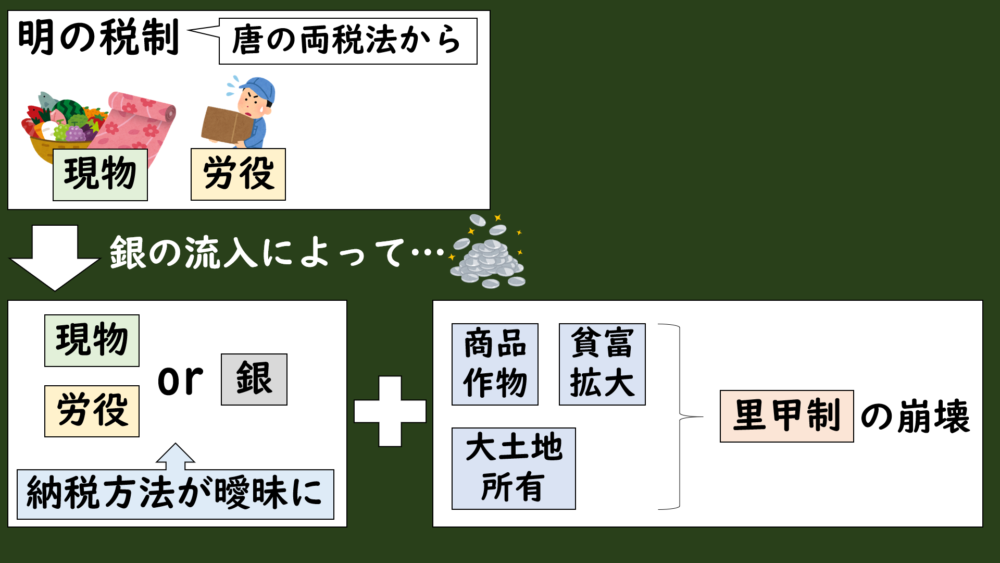

それまで明朝では唐の時代から続いていた両税法に基づく、現物納税と労役(義務労働)が税として課せられていました。

しかし、銀の流通が広がったことで現物納税の代わりに銀で納めることが認められていき、労役も銀を納税すれば許されるようになっていきました。

このように納税方法が曖昧になっていき、明の初期に整備された里甲制も商品作物(綿、生糸)の普及などによって、大土地所有や農民の貧富の差が広がってしまい、機能しなくなっていたんです。

もう変化に把握しきれなくて、賦役黄冊や魚鱗図冊は作ってなかったそうですよよ。

このような状況から納税額が安定しなくなっていたので、明朝は税制を整備する必要に迫られました。

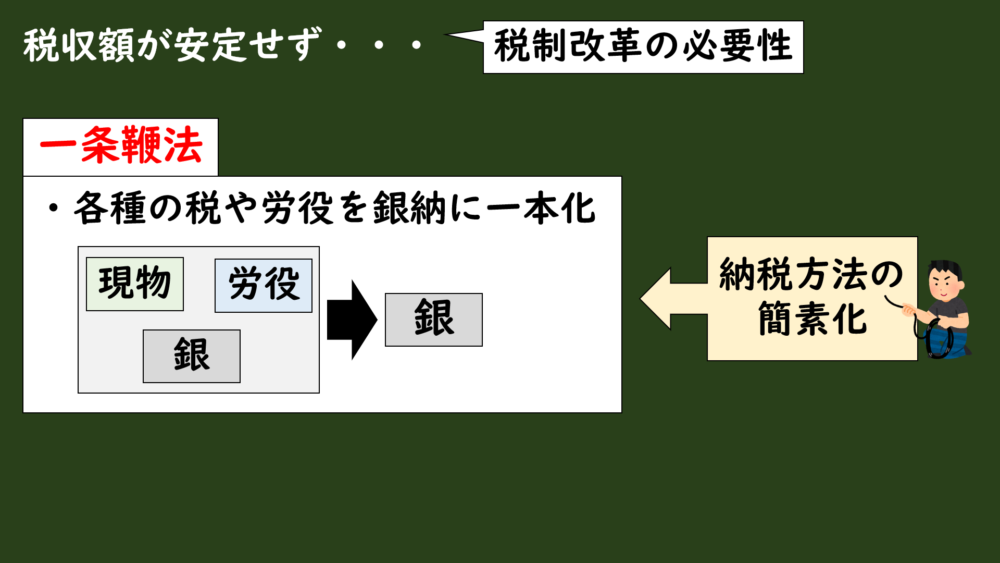

そうして税制改革によって新たに作られた制度が一条鞭法(いちじょうべんぽう)というものでした。

一条鞭法とは一言でいうと、

各種の税や労役を銀納に一本化して管理しやすくした。

という感じです。

それまで複雑だった現物納税や労役を銀納に一本化することで把握しやすくして、納税額を安定させることが目的でした。

いろいろなもの(穀物や特産品、労働)を集めるより、銀だけで集めたほうが簡単で分かりやすいですよね。

ちなみに「一条鞭法」の意味とは「税を鞭(むち)をひとまとめにするよにまとめる」という意味らしいですよ。

この納税を銀にまとめる方法は後の清朝にも引き継がれていき、近代的な税制の先駆けとなっていきました。

この一条鞭法は海外からの銀輸入で国内の流通量が増えたことでできた税制改革なんですよ。ちなみにこの改革は唐の両税法以来の税制大改革と呼ばれたそうです。

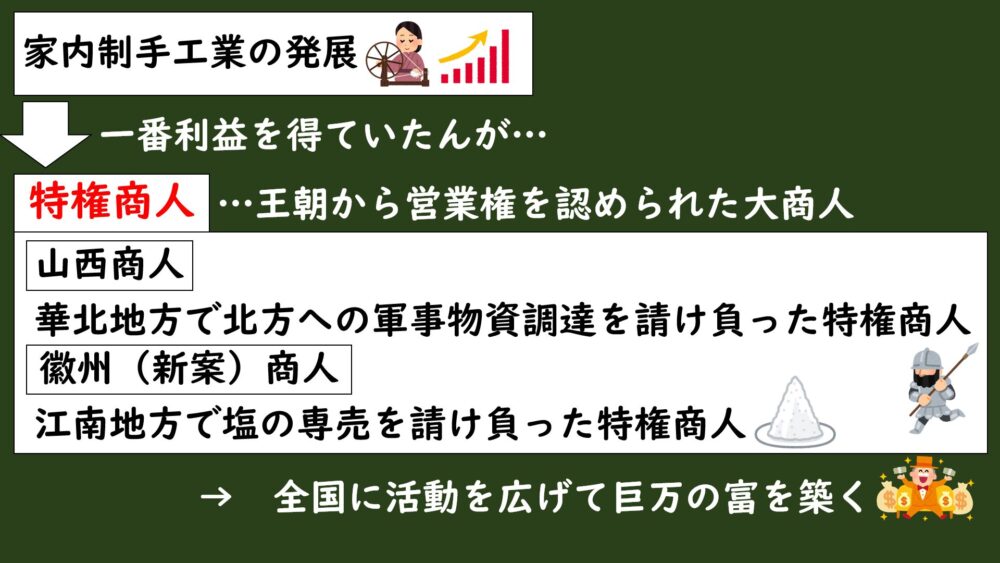

特権商人、会館、公所

銀の流通やそれによる税制改革によって、農村では家内制手工業が発展しましたが、軍事費は増大する一方だったので、重税を課された農民の多くは苦しい生活を強いられていました。

そうして中で、交易や商業の発展による利益を得ていたのは軍人や官僚、そして王朝から営業権を認められた特権商人たちでした。

・山西商人(さんせいしょうにん)

山西商人は華北地方で北方との交易で成長し、銀の流通によって金融業に参入し、明朝から北方への軍事物資の調達を請け負った特権商人たちです。

営業権をめぐって江南の徽州(新案)商人と対立していました。

・徽州(新案)商人(きしゅうしょうにん)

徽州(新案)商人は、江南地方で塩の専売を請け負った特権商人で、海外との交易もおこない金融業にも進出しました。

江南ではあの山西商人よりも商業では優位に立っていました。

こうしたもともと大商人として活動し、明朝になって王朝から請け負う形で営業権を得た特権商人たちは、金融業など複数の事業に進出しながら全国に活動を拡大していき、巨万の富を築いていきました。

要は一商人から王朝からの資金によってコングロマリット(複合企業)になっていったんですね。日本でいう財閥的な漢字でしょうか。

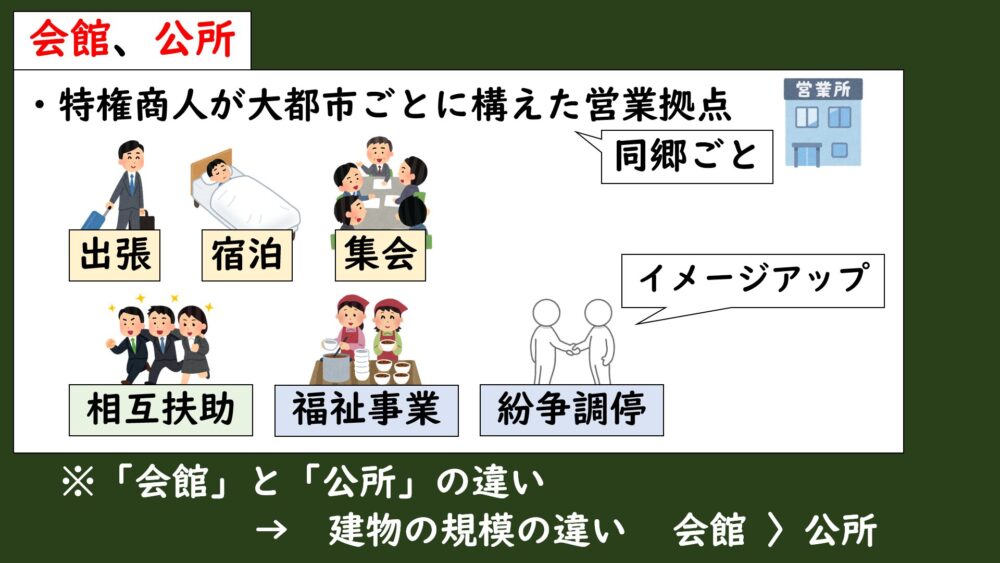

そして特権商人たちが大都市ごとに構えた営業拠点を会館や公所といいます。

同じ出身地の商人たちは同じ商売をしていることが多かったので、こうした会館や公所は出張所の役割を果たし、宿泊や集会所として使われました。

「会館」と「公所」の違いは建物の規模の違いで、規模が小さいのが公所といわれていました。

会館・公所では商人同士の営業を保護し合う相互扶助もおこなわれ、都市での福祉事業や紛争調停などの役割も果たしていました。

福祉事業や紛争調停は恩を売ることで、イメージアップやその先のビジネスに繋がるかもしれませんからね。現代の企業でも行われていますもんね。

中世ヨーロッパのギルドと似ていますが、都市の行政に関わっていない点では会館・公所はギルドとは違いますね。

郷神

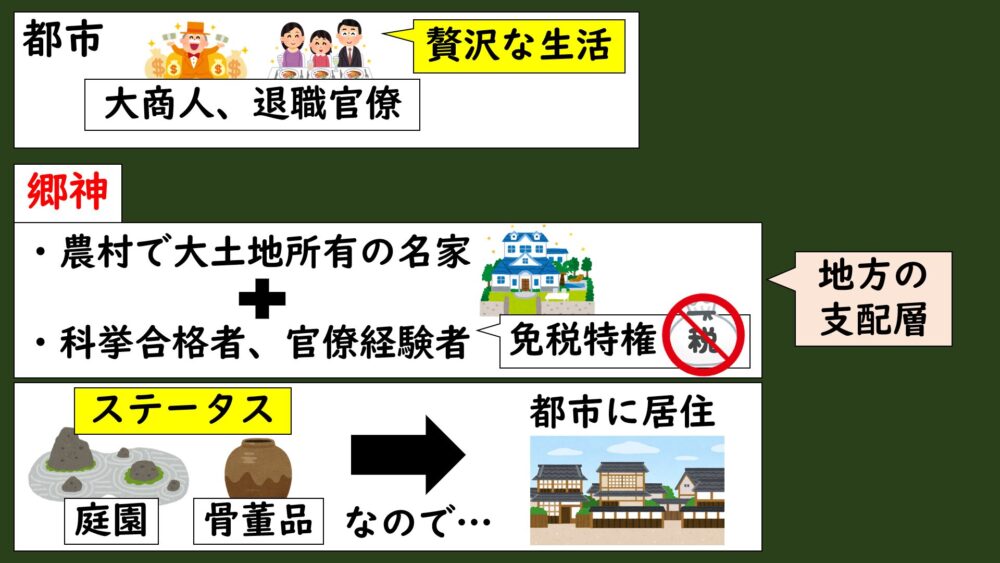

都市には大商人たちや退職官僚たちが屋敷を構えて住むようになり、贅沢な生活を送っていました。

科挙の合格者や官僚経験者は、もともと農村で大土地所有している名家出身者が多く、官僚になることで免税特権をうけてさらに裕福になって地方の支配層である郷神(きょうしん)になっていましたが、都市に庭園を造ったり骨董品をコレクションすることが当時のステータスになっていたので、多くの郷神は都市に屋敷を構えて住んでいました。

現代日本でいう、都市のタワーマンションに住んで家事代行サービスを使い、高級外車に乗りながら芸術品を集めている感じでしょうか。いつの時代もあまりかわりませんね。

SQ:大商人や郷神の都市生活は都市にどんな影響を与えたか?

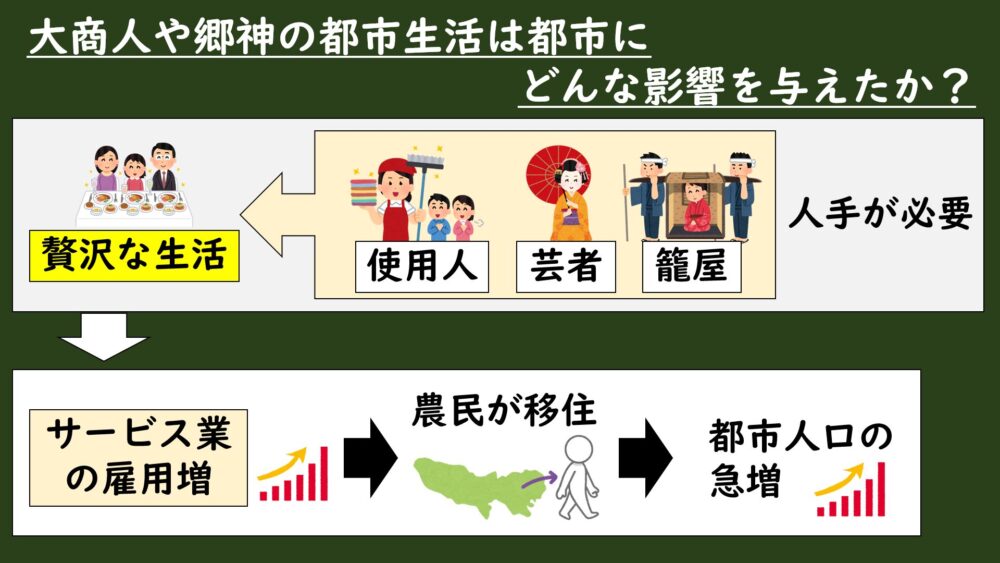

ではこのような大商人や郷神の贅沢な生活は都市にどんな影響があったんでしょうか。

まず、贅沢な生活をしているので、普段の生活にも使用人を使い、臨時の手間仕事があるたびに人を雇って、夜や休日には演芸を楽しむために芸者を呼んだりと、とにかく人手が必要でした。

なので、都市にはこうした贅沢な生活を支えるためのサービス業が発達していったんです。

都市部で家事代行サービスや習い事が多いのと同じですね。

都市にサービス業の需要が増えたことで新しい雇用が生まれ、農村から仕事を求めて上京する人たちが増えました。

こうして都市に人々が流入してくることで、都市人口が急激に増えていくことになったんです。

贅沢な生活を支えるサービス業が都市で発展し、雇用の増加が農村からの人口流入を促し、都市人口の急増をもたらした。

現代の都市への人口集中も同じような仕組みなんですよ。

まとめ

MQ:国際商業の活発化は明の社会や経済にどんな影響があったのか?

A:銀の流入が税制改革や商業の発展を促し、家内制手工業や都市のサービス業が発展したことで、明後期の社会は商業中心の活性化と都市化が進展した。

今回はこのような内容でした。

次回は明後期の文化についてみていきます。国際商業の活発化は明の文化にはどんな影響を与えたんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント