この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はモンゴル帝国の意志を引き継いだティムール朝についてです。この王朝はモンゴル帝国から何を受け継いで、どんな特徴があったんでしょうか。

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:ティムール朝はモンゴル帝国から何を受け継ぎ、どんな特徴を持つ国家だったのか?

成立

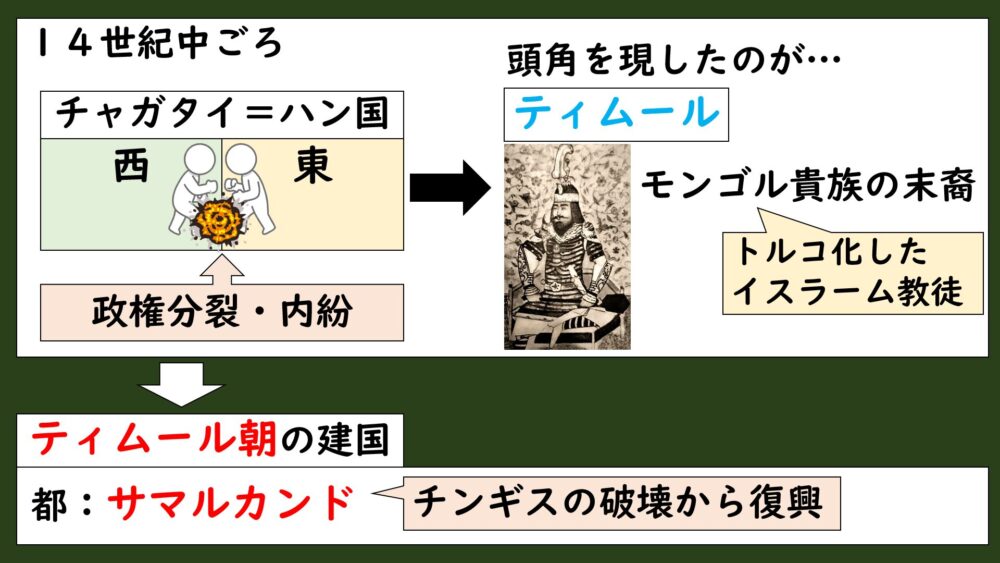

モンゴル帝国の末期だった14世紀半ばごろ、中央アジアのチャガタイ=ハン国では、草原に拠点を置く東側と、オアシスに拠点を置く西側に分かれて内紛が起きていました。

この内乱の中で頭角を現したのが、モンゴル貴族の末裔だったティムールという人物です。

ティムールはモンゴル貴族の末裔でしたが、トルコ化したイスラーム教徒でスンナ派を信仰していました。

ティムールは内紛の混乱に乗じて、中央アジアにティムール朝を建国し、かつてチンギス=カンに破壊されたサマルカンドを復興させて首都としました。

拡大と滅亡

拡大

ティムール朝はここから快進撃を見せます。

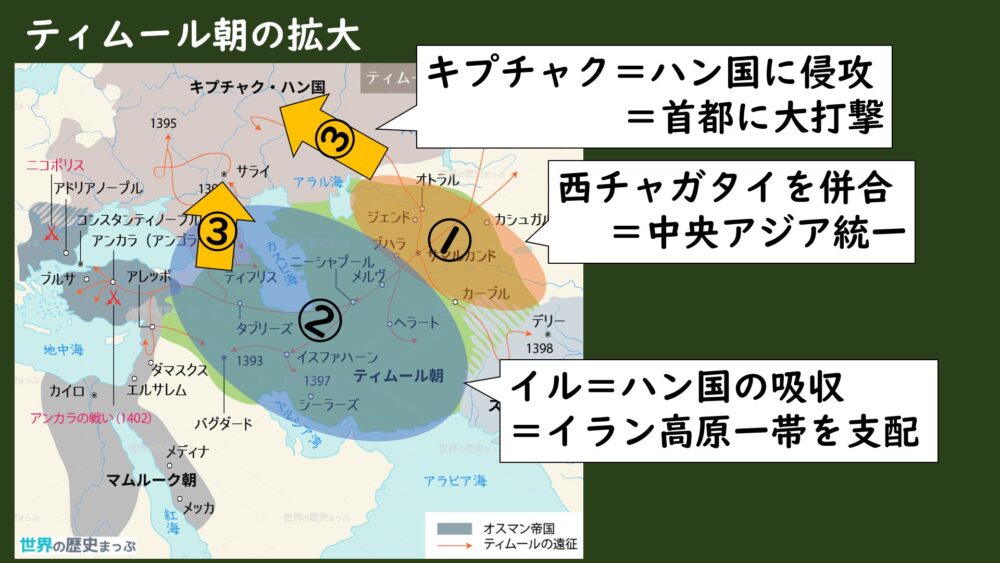

まずチャガタイ=ハン国の西側を併合して、中央アジアを統一します。

●イラン・ロシア

ティムール朝はその後イランに侵攻し、すでに衰退していたイル=ハン国を併合して、イラン高原一帯を支配してしまいます。

その後、勢いそのままに北西のキプチャク=ハン国の首都に侵攻して大きな打撃を与えました。

●インド

次に遠征をおこなったのがインドです。

当時、インドのデリー=スルタン朝のトゥグルグ朝はイスラーム政権にも関わらず偶像崇拝をしていたので、、、

堕落したイスラーム政権には鉄槌(てっつい)を下す!

ということで、ティムールはトゥグルク朝の都デリーに侵攻します。

でも本当の目的はインドにある莫大な金銀財宝だったそうですよ。

トゥグルグ朝軍を撃破したティムール朝はデリーで破壊と略奪を行い、捕虜として連行した職人たちに首都サマルカンドでモスク建設に従事させました。

●オスマン帝国

インドを蹂躙(じゅうりん)したティムールはその後シリアへも侵攻し、ダマスクスなどの都市を破壊して回ります。

さらに小アジアへと進出していき、当時そこを支配していたオスマン帝国と激突することになりました。

両軍が激突したアンカラの戦いではティムール軍がオスマン軍を圧倒して、スルタン(君主)のバヤジット1世を捕虜にするほどの圧勝をおさめます。

ティムールは不利な戦いを避けて、オスマン軍に夏の日照りの中で行軍させる作戦を採って敵を消耗させたり、事前にオスマン軍と通じていて離脱者を発生させたりと、情報収集と事前工作を徹底していたそうです。

用意周到ですね。

捕虜になったバヤジット1世は服毒自殺してしまい、オスマン帝国は当時バルカン半島まで進出していましたが、このアンカラの戦いによって進出が一時的に止まってしまうほどの影響を与えました。

衰退、滅亡

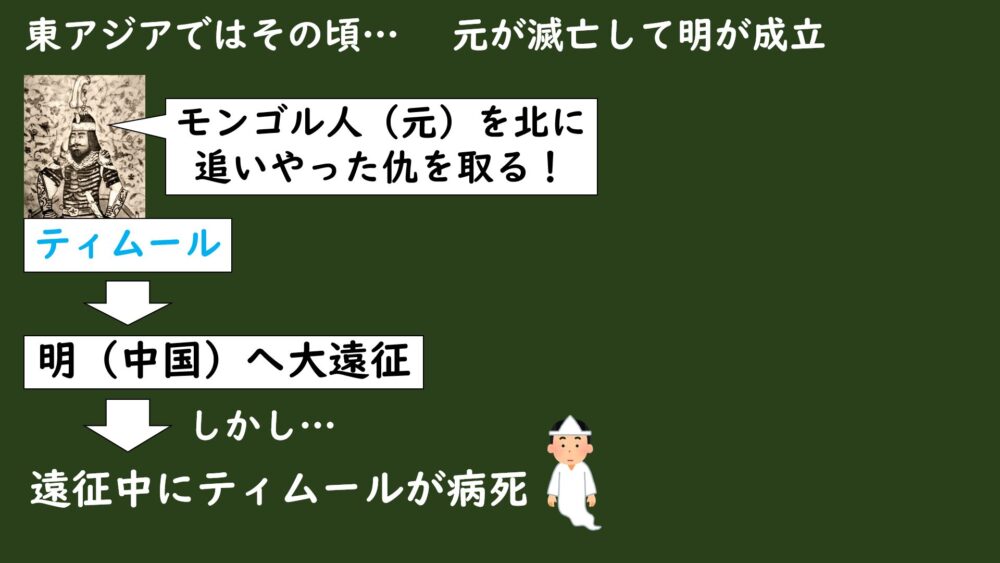

ティムール朝が中央アジアから西アジアにかけて領土を拡大していた頃、東アジアでは元(大元)が滅ぼされて明朝が成立してしました。

ティムールはモンゴル貴族の末裔だったので、元を滅ぼした明に対して、

私がモンゴル人の仇をとってやる!

ということで、モンゴル人を北に追いやった復讐をするために、ティムールは大軍を明に差し向けます。

しかし、ここがティムールの運が尽きだったのか、遠征中に病気に倒れて亡くなってしまったんです。

明は靖難の役という内乱が起こって混乱がまだ収まっていない状態だったので、戦っていたらどうなっていたんでしょうね。

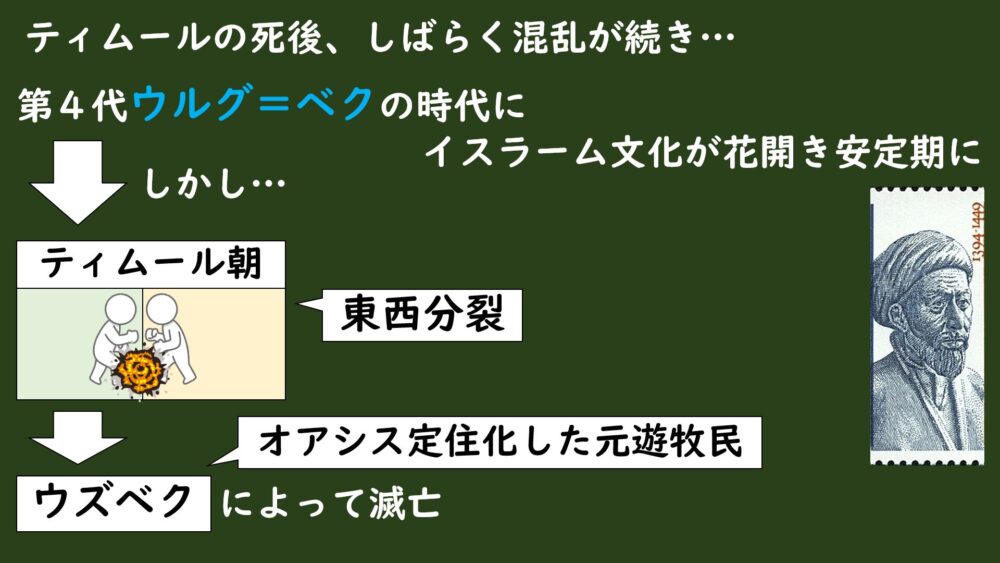

カリスマ統治者だったティムールが亡くなった後はしばらく混乱が続きましたが、4代目ウルグ=ベクの時代に華やかなイスラーム文化が花開いて安定した時代を向かえます。

しかし、ティムールの死後約70年が経った頃に、ティムール朝は2つに政権に分裂してしまい内紛が起こってしまいます。

最終的には混乱の最中、トルコ系のウズベクが2つの政権を滅ぼして、ティムール朝は完全に滅亡してしまうこととなりました。

ウズベクとは、キプチャク=ハン国のもとでイスラーム化した遊牧民たちのことで、中央アジアのオアシス地帯で定住化していたそうです。遊牧民出身という意識はあり、ウズベクのリーダーは「カン(君主)」を名乗っていたそうです。

統治

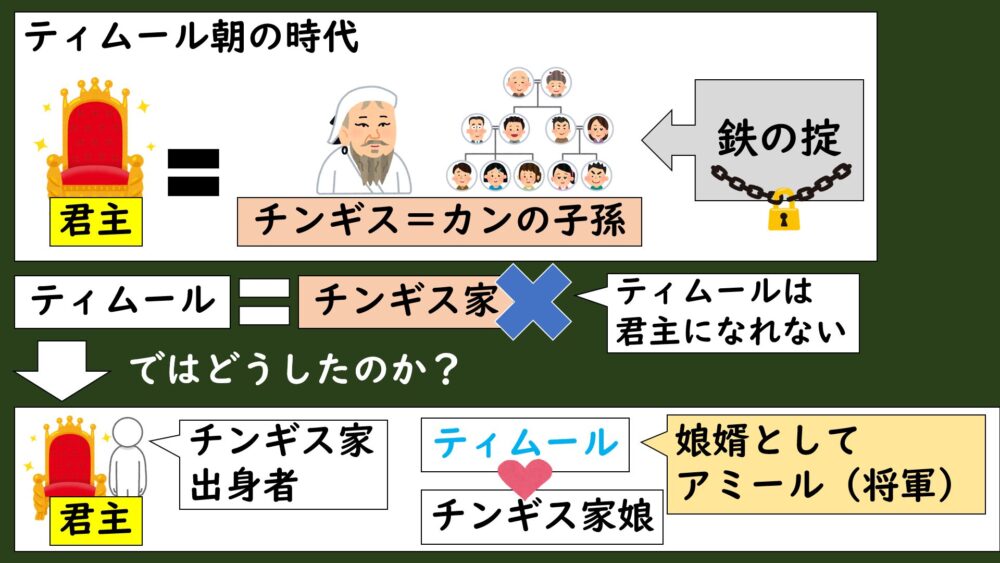

ティムール朝が誕生した頃は、モンゴル帝国以来の慣習で「チンギス=カンの男系子孫だけが君主になれる。」という鉄の掟ができていました。

しかし、ティムール自身はチンギス=カンと直接血が繋がっているわけではなかったんです。

ではみなさんも同じ状況になったらどうしますか?

そこでティムールが取った行動が、名目的な君主として別人を置いて、自分はチンギス家の娘と結婚して娘婿のアミール(大将軍)として統治に関わったんです。

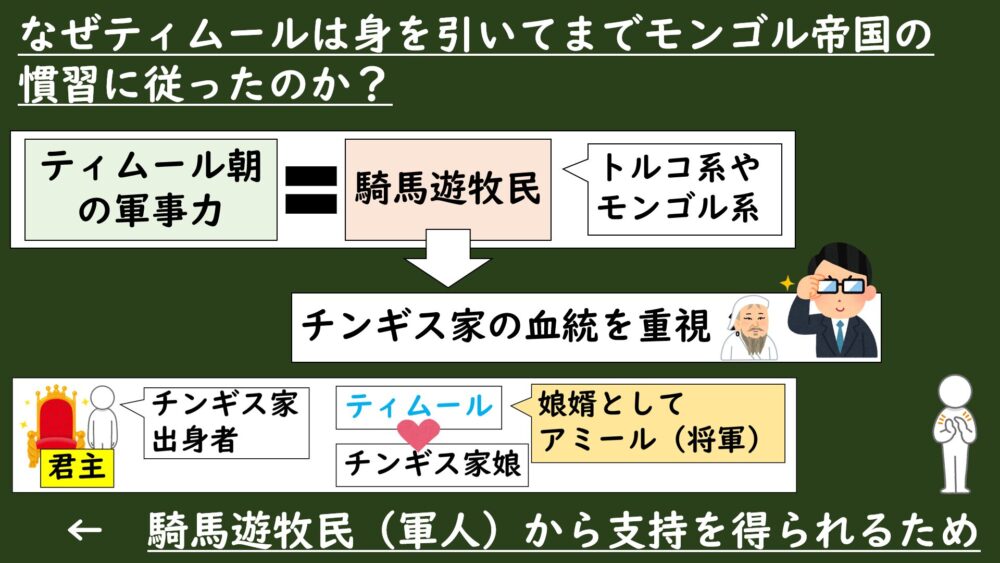

SQ:なぜティムールは身を引いてまでモンゴル帝国の慣習に従ったのか?

ではなぜティムールは君主から身を引いてまでモンゴル帝国の慣習に従ったんでしょうか?

それはティムール朝の快進撃にも関係してくるんです。

ティムール朝があれだけの快進撃を繰り広げられたのは、言わずもがなその”軍事力”にありました。

その軍事力が何だったかというと、モンゴル帝国の軍事を担っていた”騎馬遊牧民”でした。

ティムールはトルコ系やモンゴル系の騎馬遊牧民を引き連れて駆使することができたので、あれだけの強さを見せられたんです。

話を戻すと、ティムールがなぜモンゴル帝国の慣習に従ったのかというと、強力な軍事力を誇る騎馬遊牧民たちがチンギス=カンの血筋を守る伝統を重視していたからなんです。

ティムール自身はチンギス家出身ではなかったので、チンギス家の娘婿として君主を支える立場になることで、騎馬遊牧民たちの支持を得て軍事力として取り込もうとしたんです。

やはり時が経ってもチンギス=カンのカリスマとしての影響力はすごいですね。

チンギス家の血統を重視する騎馬遊牧民の軍事力を取り込むため。

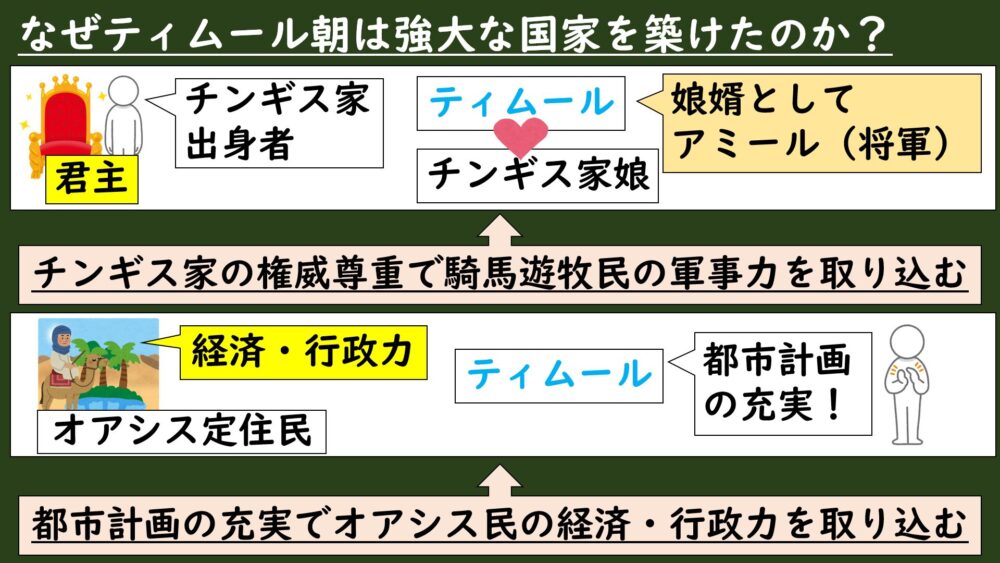

SQ:なぜティムール朝は強大な国家を築けたのか?

一つは先ほどもあげた騎馬遊牧民の軍事力を取り込んだことでした。

これはティムールがチンギス家の権威を尊重したことで実現したんですよね。

チンギス家の権威を尊重したことで騎馬遊牧民の軍事力を取り込めたこと。

そしてもうひとつティムールが取りこんだのが、オアシス地帯のイラン系定住民、要はムスリム商人の経済力でした。

彼らイラン系定住民(ムスリム商人)は中央アジアを中継地点とする「オアシスの道」を使って交易による莫大な富を築いていました。

しかも、元(大元)では色目人として官僚としても重宝されて、行政でも活躍していましたよね。

ティムールはこの経済力と行政力に目を付けて、彼らを取り込むために都市計画を充実させてイラン系定住民を満足させることで味方に付けることができたんです。

都市計画を充実させたことで中央アジアのイラン系定住民の経済・行政力を取り込んだこと。

ティムールは中央アジアで建国できたという地理的なアドバンテージがあったんですね。

チンギス家の権威を尊重して騎馬遊牧民の軍事力を取り込む一方で、都市計画を充実させることで中央アジアのイラン系定住民の経済力や行政力を取り込むことに成功したため。

文化

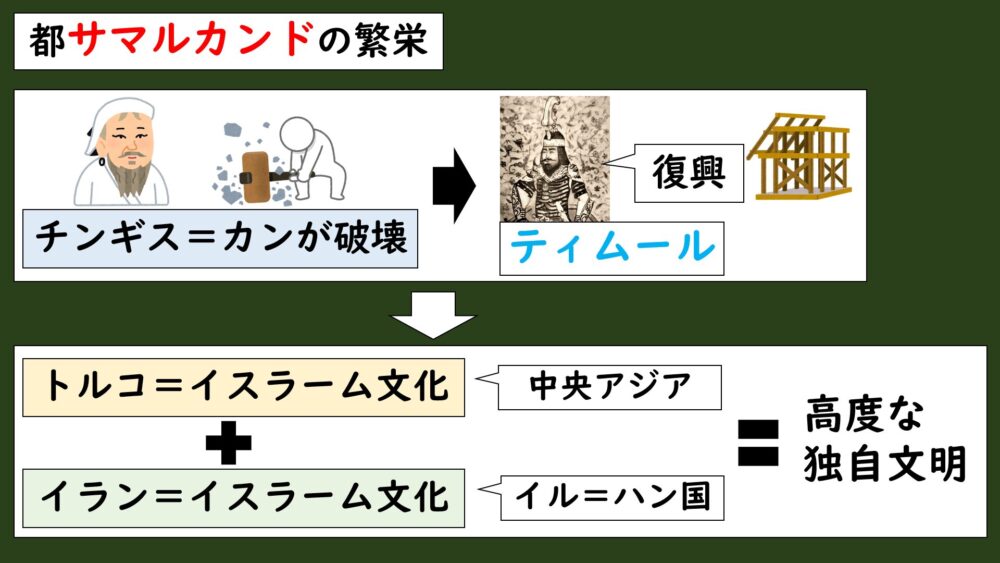

都市サマルカンドの繁栄

ティムール朝の首都サマルカンドは、チンギス=カンの侵攻によって一度は廃墟となりましたが、ティムールのもとで復興された都市でした。

このサマルカンドは以前、ソグド人の隊商交易によって繁栄したソグディアナの中心都市でしたよね。

サマルカンドでは、イル=ハン国で繁栄したイラン=イスラーム文化と中央アジアのトルコ=イスラーム文化とが融合して、高度な文明が生まれました。

SQ:サマルカンドはどのようにして繁栄できたのか?

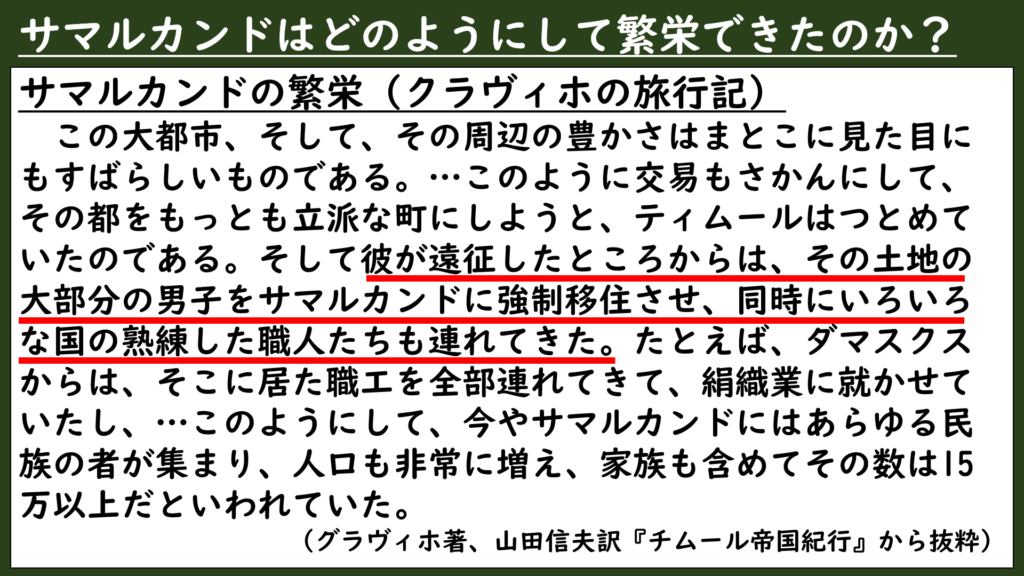

以下のカスティリャ王国からの使者として訪れたクラヴィホの旅行記から読み取ってみましょう!

この大都市、そして、その周辺の豊かさはまとこに見た目にもすばらしいものである。…このように交易もさかんにして、その都をもっとも立派な町にしようと、ティムールはつとめていたのである。そして彼が遠征したところからは、その土地の大部分の男子をサマルカンドに強制移住させ、同時にいろいろな国の熟練した職人たちも連れてきた。たとえば、ダマスクスからは、そこに居た職工を全部連れてきて、絹織業に就かせていたし、…このようにして、今やサマルカンドにはあらゆる民族の者が集まり、人口も非常に増え、家族も含めてその数は15万以上だといわれていた。(グラヴィホ著、山田信夫訳『チムール帝国紀行』から抜粋)

この文章からサマルカンドの繁栄の要因がわかる部分は、

遠征したところからは、その土地の大部分の男子をサマルカンドに強制移住させ、同時にいろいろな国の熟練した職人たちも連れてきた。

そう、ティムールは征服した地域から労働力になる男性や職人たちを根こそぎサマルカンドに移住させて仕事に従事させていたんです。

なので、サマルカンドでは壮大なモスクやマドラサが建設されて、いろいろな地域の人々が住んでいたことからグローバル文化が生まれて高度な文明が誕生したというわけなんです。

なのでイラン=イスラーム文化とトルコ=イスラーム文化が融合することができたんですね。

各地の征服地から労働者や職人を強制移住させたことで文化融合が起こり、高度な独自文化が誕生したため。

ちなみにヨーロッパ諸国は脅威だったオスマン帝国を破ったティムール朝に興味を持って、使節団をよく派遣したそうですよ。

文学、自然科学

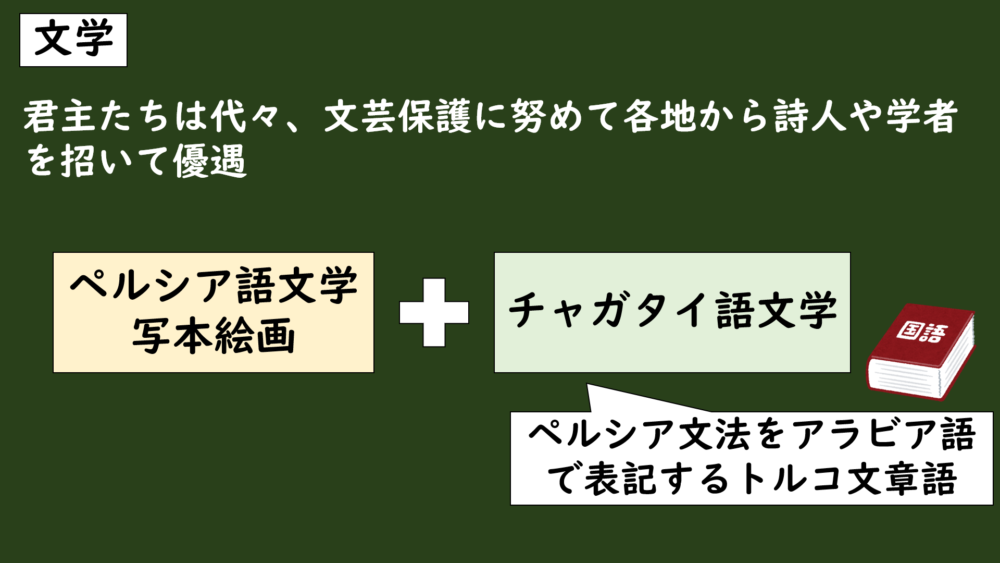

ティムール朝の君主たちは代々、文芸保護に努めて各地から詩人や学者を招いて優遇していました。

宮廷を中心にペルシア語文学や写本絵画が盛んになり、ペルシア語文法をアラビア文字で表記するトルコ語文章語、いわゆる”チャガタイ語”の文学作品なども生まれたりしました。

イラン(ペルシア)とトルコの文化が融合した例ですね。

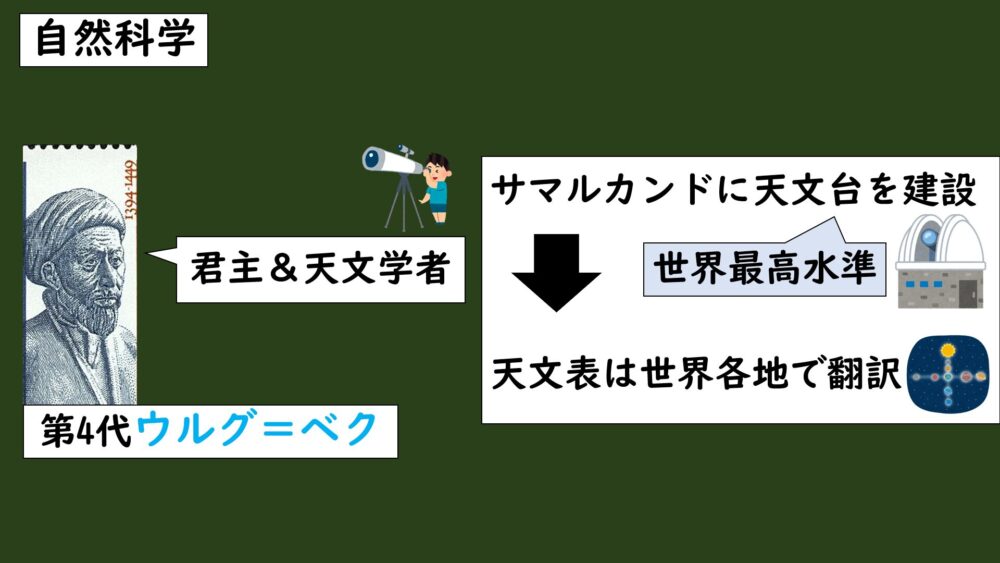

第4代君主のウルグ=ベクは天文学者でもあったので、サマルカンドに天文台を建設し、作成された天文表はアラビア語やトルコ語に翻訳されてイスラーム文化圏で広く読まれるようになり、ヨーロッパでもラテン語に翻訳されてイギリスなどでも刊行されました。

各地から世界最高峰の天文学者を招いて、最高水準で正確な天文台を建設したそうですよ。男女教育も実施していて当時としてはかなり漸進的な人物だったようです。

なので、一部からはこのような研究はイスラームの教えに反するとして批判されていたみたいです。

まとめ

MQ:ティムール朝はモンゴル帝国から何を受け継ぎ、どんな特徴を持つ国家だったのか?

A:モンゴル帝国からチンギス家の権威や騎馬遊牧民の軍事力、イラン系定住民の経済力や行政力を組み合わせて継承し、サマルカンドを中心にグローバル文化圏を作り、イラン=イスラーム文化とトルコ=イスラーム文化が融合した高度な文化を築いた。

次回はモンゴル帝国解体後の東アジアについてみていきます。モンゴル帝国解体の後、東アジアにはどんな新勢力が現れたんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント