この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はローマ文化の最後、「文学、歴史、哲学」についてです。

ギリシア文化の影響を強く受けたローマ文化はどんな文化だっかのか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:ローマがその後に影響を与えた精神文化とは?

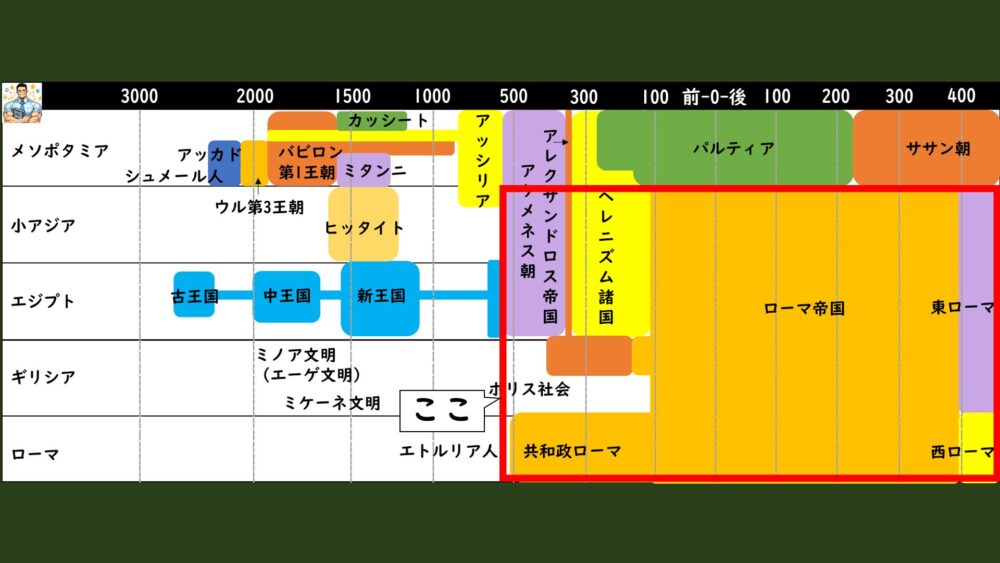

今回の時代はここ!

文学

ローマ文学の特徴

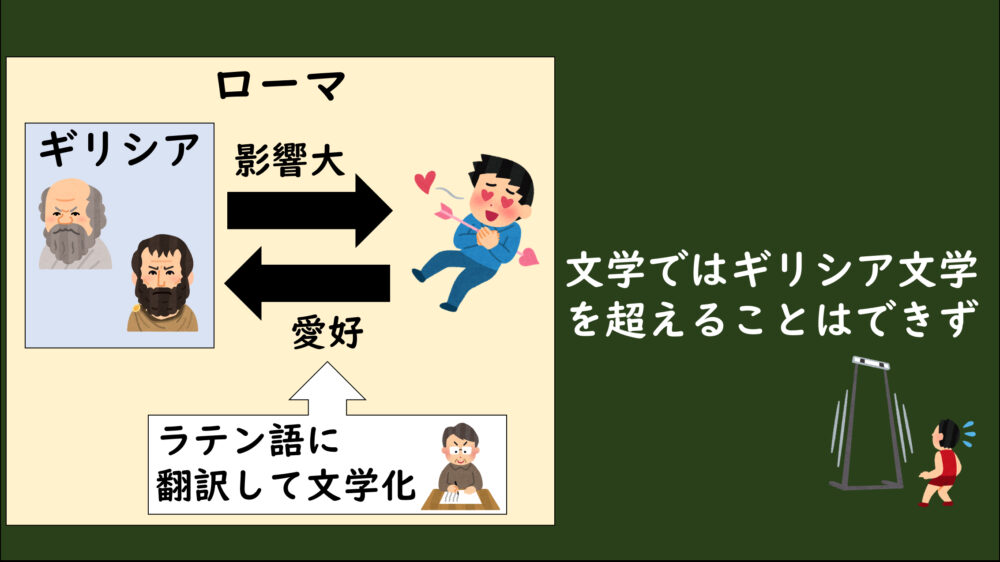

[4-3.12]ローマ文化①(言語、建築)でもお話しましたが、ローマ文化は支配していたギリシア文化を影響を強くうけました。

特に、芸術や文学ではギリシア文化が愛好されて、模倣してラテン語に翻訳したうえで、ローマ文学を作っていたんです。

ギリシア文学を模倣していたので、文学についてはギリシア文学の独創性を超えることはありませんでした。

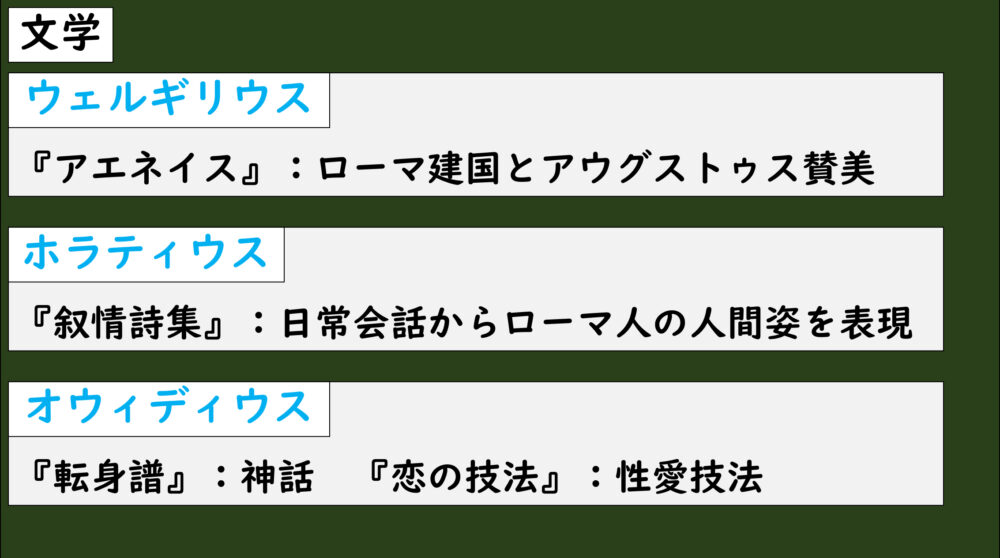

以下に代表的な人物をご紹介していきます。

ウェルギリウス

ウェルギリウスはラテン文学黄金期のアウグストゥス時代に活躍した詩人です。

アウグストゥスの時代は帝政が始まった時代だったので、その周辺の有力者たちによって保護された詩人たちがその功績と平和を称える詩を残しています。

その代表的な人物がウェルギリウスで、ローマ建国の歴史とアウグストゥスを称えた『アエネイス』が代表作となっています。

この『アエネイス』はラテン語文学の最高傑作と一つとして評価されています。

ウェルギリウスは遺言で原稿を吐き払うように言ったらしんですが、アウグストゥスがそれを許さず、現在でも原稿で作品が読めるそうですよ。

それぐらい元首から評価されていたんですね。

ホラティウス

ホラティウスもアウグストゥス時代の詩人で、日常会話から集めたローマ人の人間姿を表現した『叙情詩集』を詠いました。

以前の[4-3.12]ローマ文化①(言語、建築)で紹介した「征服されたギリシアが、野蛮な征服者(ローマ)をとりこにした」という有名なことばはホラティウスの言葉なんですよ。(引用:ホラティウス (y-history.net))

オウィディウス

オウィディウスも同じくアウグストゥス時代の詩人で、『転身譜』や『恋の技法』で神話や性愛についての作品を残しました。

しかし、その作品の内容がとても官能的だったので、元首のアウグストゥスによってローマから追放されてしまいました。

官能的・・・性的な欲望をそそるさま。肉感的。(引用: Oxford Languages)

それほどアダルティな内容だったんでしょうね。

歴史・地理

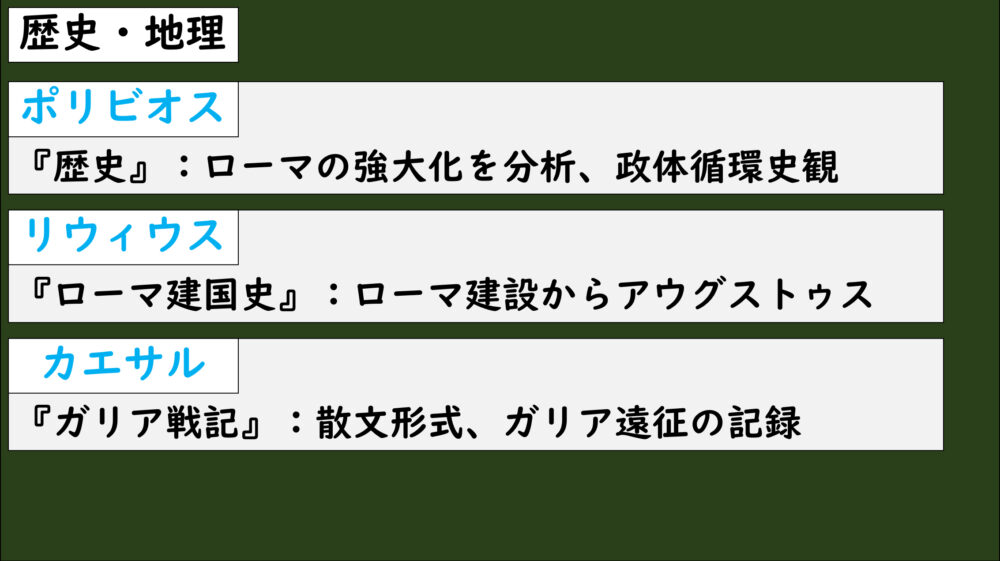

歴史分野でもギリシア文化の影響を強く受けていました。

ポリビオス

ポリビオスはギリシア人で戦争捕虜としてローマで過ごし、「ローマはなぜ強国になったのか?」をテーマに『歴史』を書いて、ローマ史を初めて本格的に書いた人物でした。

ポリビオスによるとローマの歴史には、

君主政 → 暴君政 → 貴族政 → 寡頭政 → 民主政 → 衆愚政 → 君主政

という循環があり、このような法則を政体循環史観と呼んでいます。

加えて、ローマが強国になったのは、君主政と貴族政と民主政の良いとこ取りをしているところにあるという混合政体論も展開しています。

言葉が少し難しいですね。

リウィウス

帝政時代になるとアウグストゥスがリウィウスに依頼して『ローマ建国史』を書きました。

『ローマ建国史』は都市ローマの建設からアウグストゥスまでの時代の歴史が記されています。

ロムルスとレムスによるローマ市の建設や、王政から共和政への移行は、リウィウスの著作を通じて知ることができ、ローマ史研究において欠かせない資料になっているんです。

カエサル

散文で明文といわれているのが、ローマの将軍カエサルが書いた『ガリア戦記』です。

カエサルはローマ軍を率いてガリア(現在のフランス)遠征(前51~58)をおこないました。

『ガリア戦記』は、ガリア遠征中の戦いを記録したもので、カエサル自身によって書かれたとされています。

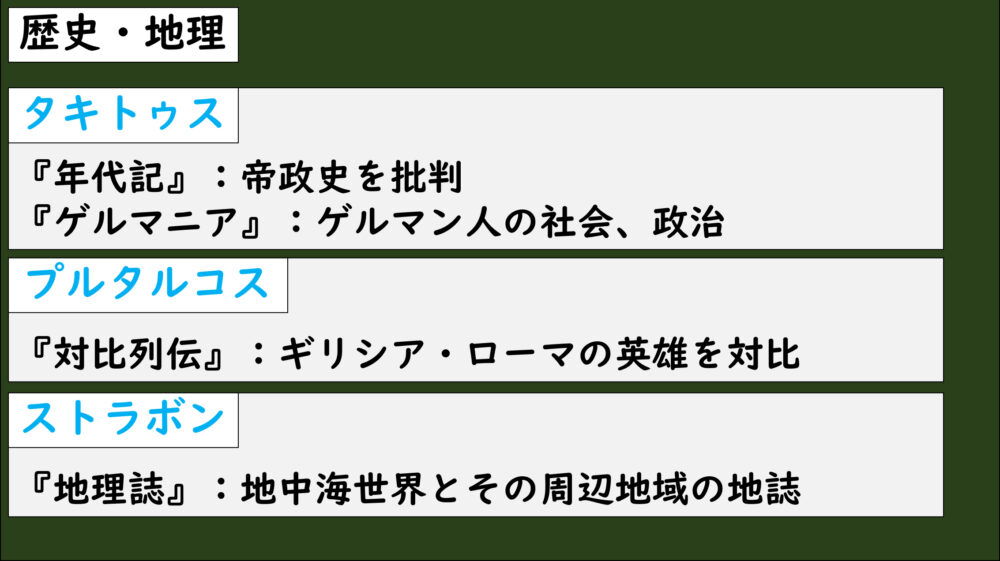

タキトゥス

タキトゥスはローマ帝政期の歴史家で、『年代記』は同時代のローマの歴史を批判的に記述し、『ゲルマニア』ではゲルマン人の社会や政治を通じてローマの現状を批判する明文を残しています。

プルタルコス

プルタルコスは五賢帝時代に活躍したギリシア人の歴史家で、ギリシア・ローマの英雄的人物を2人1組で対比させながら書いた『対比列伝』が有名です。

これもギリシア・ローマの史料として重要となっています。

ストラボン

ストラボンは共和政末期から帝政初期に活躍した歴史家、地理家でした。

著書である『地理誌』は、地中海世界とその周辺地域に関する貴重な情報源になっています。

哲学

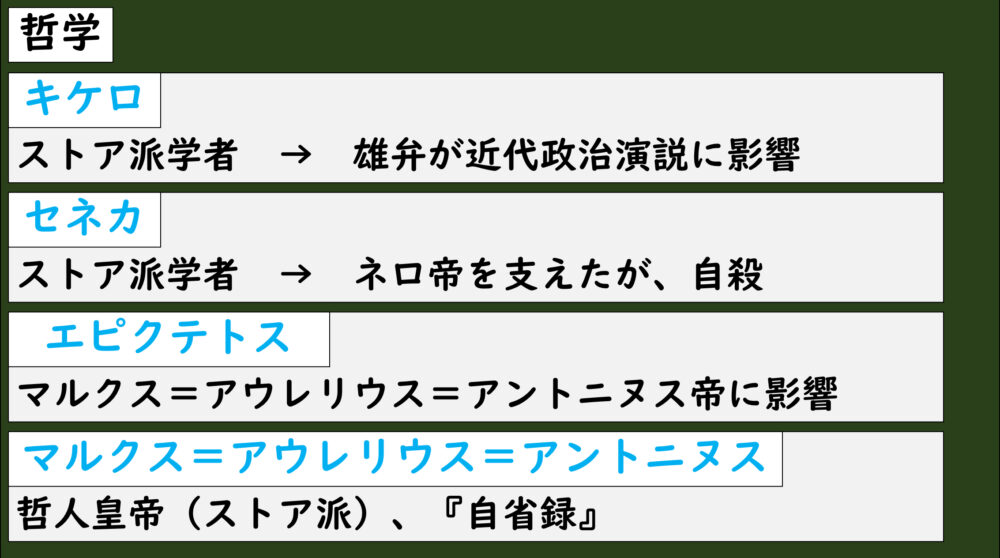

キケロ

ギリシアでは弁論が発達しましたが、それはローマでも引き継がれ、哲学者として代表的な存在だったのがキケロという人物です。

キケロは「内乱の1世紀」にローマの政治家としても活躍した人物でもありました。

共和派として政界でも活躍しましたが、最後は第2回三頭政治のアントニウスによって自殺に追い込まれました。

キケロは政治家だった半面、ラテン語の明文家としても有名でいろいろな著書を残しています。

哲学者としてギリシア哲学の用語をラテン語に翻訳して、ストア派の道徳哲学をローマの上流階級に普及させたりもしました。

ストア派・・・ギリシアのゼノンが創始した禁欲主義の学派

ギリシア人歴史家のヘロドトスを「歴史の父」と呼んでローマで紹介したのもキケロなんですよ。

キケロの演説の方法は、その後の欧米などの政治演説に大きな影響を与えています。

セネカ

セネカは1世紀にネロ帝に仕えたストア派の学者として有名な人物です。

ネロ帝はローマ大火によるキリスト教弾圧の出来事が有名ですね。

そのせいで「暴君といえばネロ」みたいな印象を持たれることが多いですね。

セネカはネロの幼少期に家庭教師を務め、ネロが皇帝に即位した際にはネロの治世を支えました。

しかし、ネロ帝の暴政がエスカレートすると、セネカはそれを抑えることができず辞任してしまいます。

狂気に取りつかれたネロはセネカに陰謀の罪をでっち上げ、最終的にセネカは毒を飲んで自ら命を絶つてしまいました。

エピクテトス

エピクテトスはローマ帝政期のストア派の学者でした。

エピクテトスは、ネロ帝に仕えつつも、外部の影響に動じることなく、自己確立を通じて自由を得ることの重要性を説いた。

その思想は哲人皇帝といわれるマルクス=アウレリウス=アントニヌス帝にも影響を与えています。

(一部引用:エピクテトス (y-history.net))

マルクス=アウレリウス=アントニヌス

また五賢帝最後の皇帝マルクス=アウレリウス=アントニヌスもストア派学者として有名で、『自省録』を著しています。

『自省録』は皇帝となってからも人間としての生き方を忘れず、たえず自省(みずからをかえりみること)を続けた彼の思索のあとを読み取ることができます。

自然科学

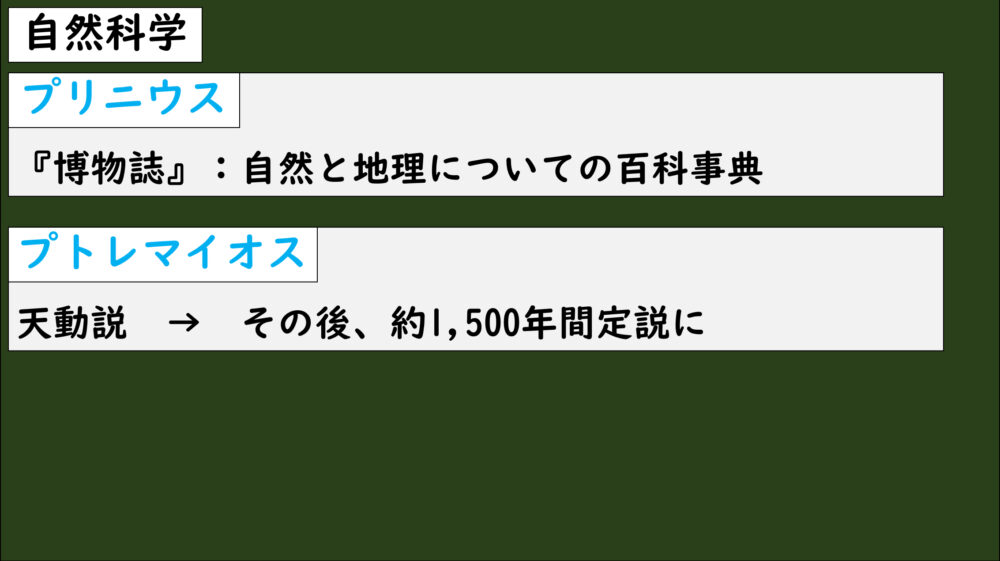

プリニウス

プリニウスは1世紀に活躍した博物学者で、自然と地理についての百科事典的な大作『博物誌』を書きました。

『博物誌』は、ローマ帝国が支配した地域の地理、動植物、鉱物、風俗などを網羅した大作でした。

プリニウスはヴェスヴィオ火山が大噴火し、ポンペイが危険にさらされた際、救助に向かいましたが、有毒ガスの影響を受けて命を落としてしまいました。

ポンペイの大噴火についてはこちらを見てみてください。

プトレマイオス

プトレマイオスは2世紀にエジプトのアレキサンドリアで活躍した、天文学者です。

プトレマイオス朝エジプトと混同しないように気をつけましょう。

プトレマイオスは、ギリシア以来の天文学を集大成した人物なんです。

地球を中心に太陽や月、惑星が運行するとする「天動説」を説いて、西ヨーロッパやイスラーム世界で広く受け入れられ、その後、約1500年間にわたって揺るぎない定説として支持されることになりました。

ちなみにギリシアではアリスタルコスは「地動説」を唱えていましたね。

まとめ

MQ:ローマがその後に影響を与えた精神文化とは?

A:ギリシアの哲学や歴史、自然科学の知識を引き継ぎ、それらを集大成させた。哲学ではキケロの弁論術が政治演説に応用され、自然科学ではプトレマイオスの天動説がその後の定説になるなど、多方面でその後の精神文化に影響を与えている。

今回はこのような内容でした。

次回は、ローマ時代に誕生した文化で後世に最も影響を与えたと言っても過言ではないキリスト教の誕生についてやっていきます。なぜイエスは処刑されてしまったのか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント