この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

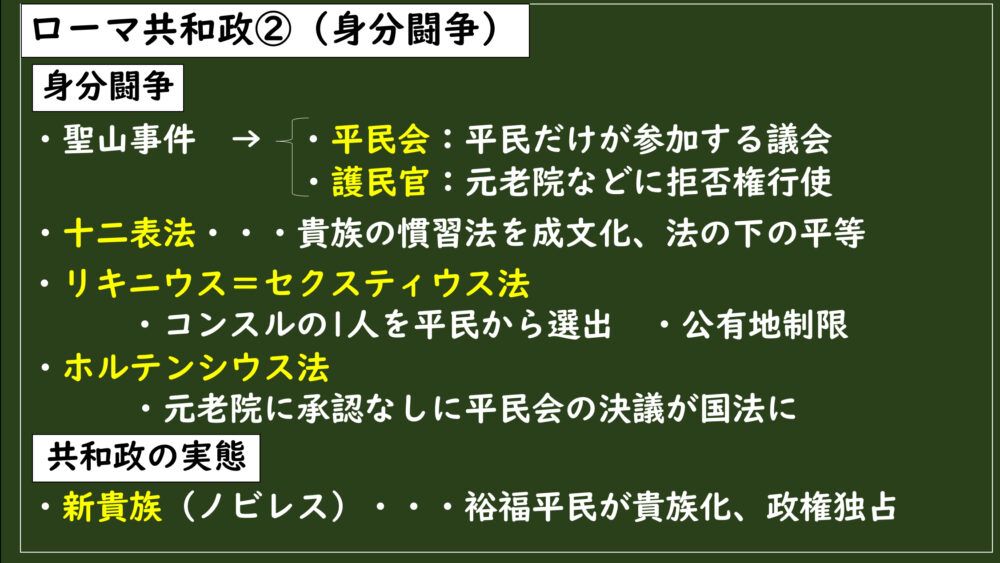

今回は共和政②で「身分闘争」についてです。政治を独占する貴族とそれを勝ち取ろうとする平民たちの闘争を見ていきたいとおもいます。

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:ローマ共和政はギリシア民主政と何が違ったのか?

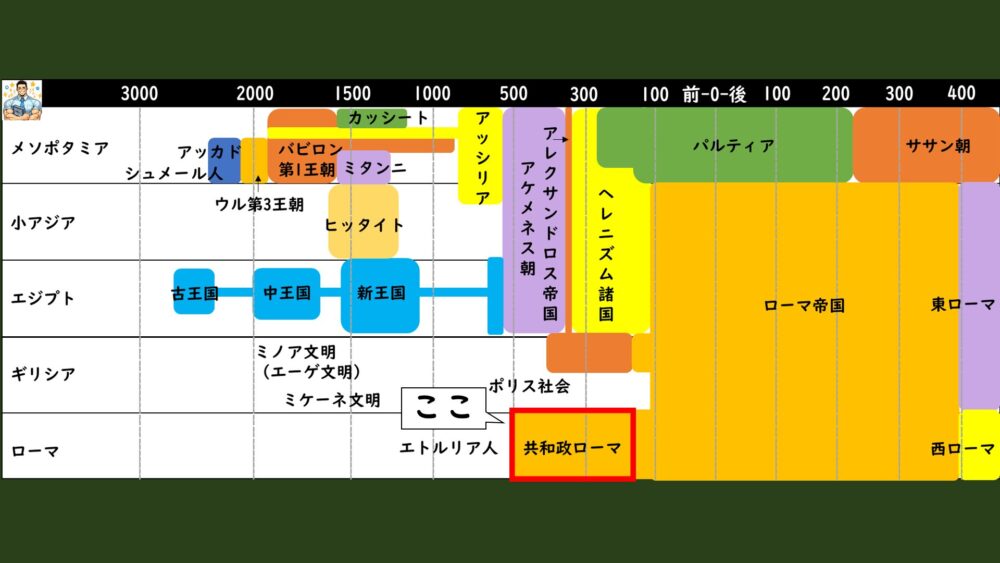

今回の時代はここ!

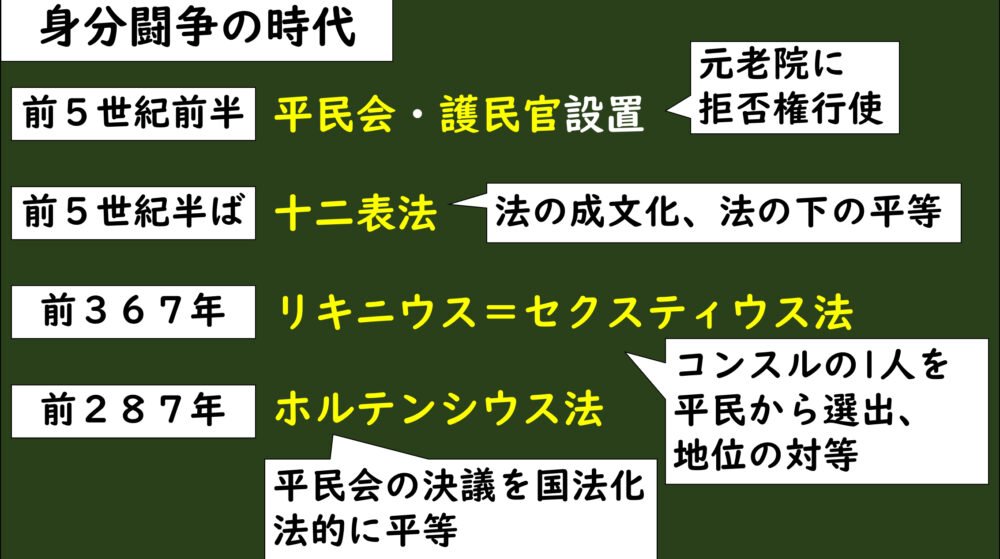

平民会と護民官の設置

身分闘争の原因

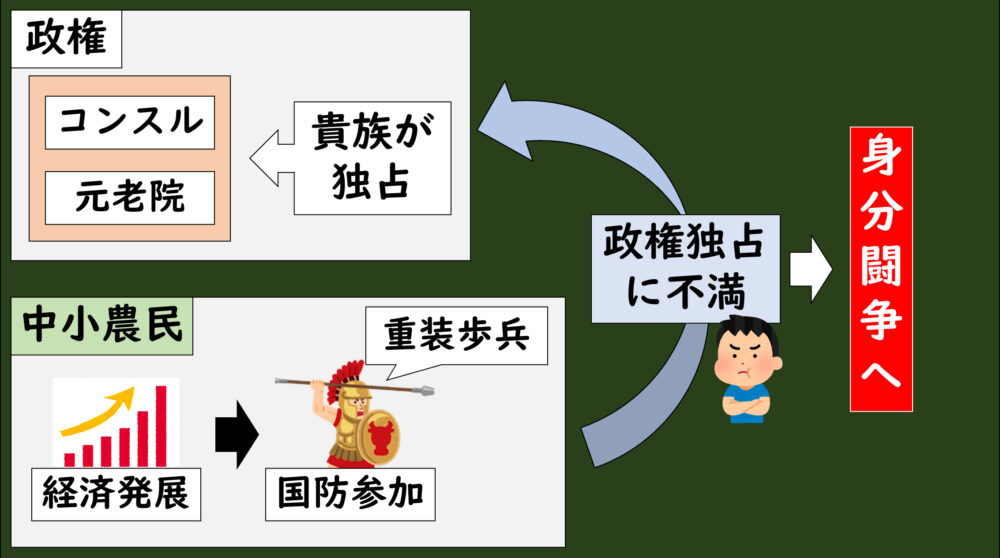

SQ:なぜ中小農民は貴族に対して不満を持つようになったのか?

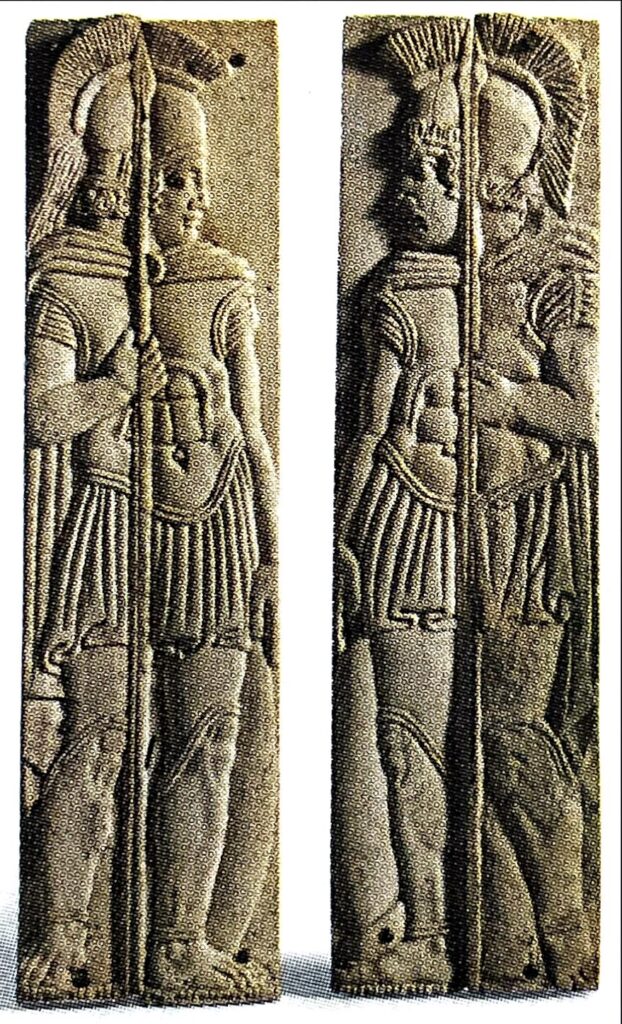

ローマはエトルリア人から独立した後、貴族共和政として成立し、貴族たちによって統治されていましたね。

当然、官職も貴族たちによって独占されていました。

しかし、時が経つにつれて不満を露わにしたのが、平民(プレブス)こと中小農民たちでした。

ではなぜ政治や権利とは関係のなかった中小農民たちが、貴族共和政に不満を持ったんでしょうか。

この問いは、ギリシア文明でも同じことが起こっていましたね。

みなさんは覚えていますか?

たしか、平民が経済的に豊かになって重装歩兵として国防を担うようになったから、貴族に政治参加を要求していました!

すばらしいですね。まさしくローマでも同じことが起こって、共和政が進んでいきます。

中小農民は、経済発展で豊かになるにつれて重装歩兵として国防に参加して、国家へ貢献するようになっていきました。

それによって貴族に対して政治参加などの地位の対等を求めて、身分闘争に発展していきました。

経済の発展によって、中小農民が重装歩兵として国防を担うようになったため。

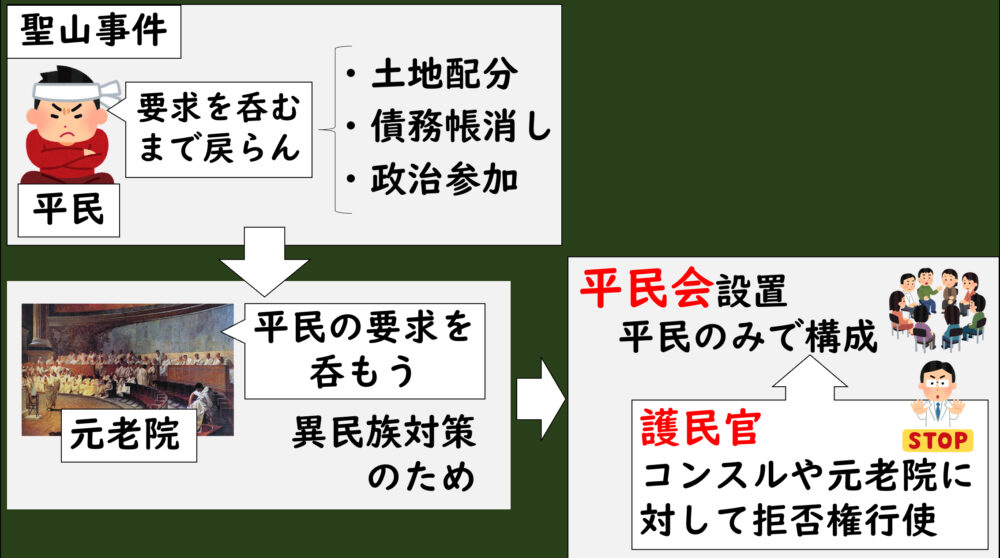

聖山事件

そして本格的な身分闘争が始まったきっかけが聖山事件でした。

この事件は、他の都市国家との戦争で土地を失い、借金に苦しむ平民たちが、借金の帳消しや土地の再分配、そして政治参加を求めて、ローマ市外にある聖山に立て籠もったという事件でした。

これに対して元老院は、

今は異民族の侵入で頭が痛い(汗)。ここは妥協して平民の要求を呑もう。

ということで、貴族側が平民の要求を呑んで設置されたのが“平民会”と“護民官”でした。

平民会

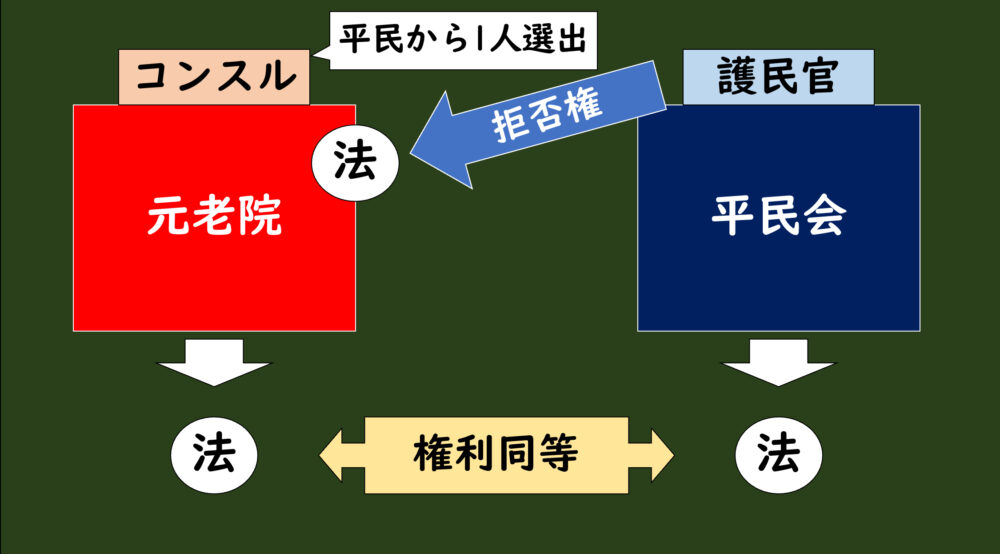

平民会は、聖山事件をきっかけに設立された平民だけが参加する議会でした。

護民官を選出して、平民の権利保障を担っていましたが、平民会の決議が国の法律になるには元老院の承認が必要で、法的な権限はまだ制限されていました。

護民官

護民官も平民会と同じく、聖山事件をきっかけに設立されました。

最大の特徴は、平民会から選ばれた後、コンスルや元老院(要は貴族)の決定に対して拒否権を行使できることでした。

ちなみに平民会の議長も護民官が務めて、その数も2名から後に10名に増えていきました。

護民官は平民の代表として、その身体は神聖不可侵なものとして扱われました。

まあ、簡単に言うと「貴族であろうと護民官を傷つけることはできない。」ということで、権力や財力で抑え込むことができなかったんです。

これは心強い。

これらの成果は、平民が国防の中心を担っていたことで、貴族が平民の意見を無視することができなくなっていたからですね。

十二表法

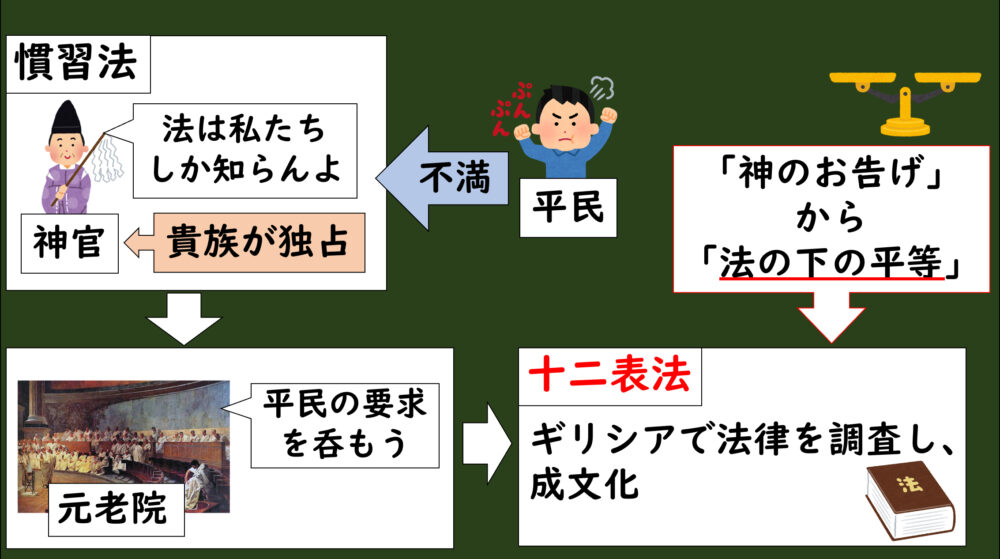

SQ:十二表法がつくられた意義とは?

その後も貴族と平民との身分闘争は続いていきますが、ある問題が新たに出てきます。

それが貴族の「法の独占」問題です。

それまでのローマでは、神官たちの口承によって法が伝えられていました。

いわゆる慣習法ですね。

神官たちも当然、貴族が独占していたので、平民たちは法の知識がなく、神官(貴族)に言われるがままでした。

そこで平民たちは、元老院に対して法の公表を要求して作成されたのが、十二表法でした。

十二表法は、市民の権利・義務が銅板に刻まれた成分法として制定されました。

作成の際に、元老院は人をギリシアに派遣して、立法者であったソロンを参考にしたらしいですよ。

これまで貴族(神官)によって、独占されていた慣習法を成文法として公表したわけですが、これによって法の手続き(裁判など)が神官から市民に移り変わっていきます。

今までは神官による「神の預言」だったのが、十二表法(成文法)によって「法による判断」が可能になったんです。

つまり、これは貴族、平民ともに“法の下に平等”になったわけなんですね。

それまで貴族によって独占された法が成文化されたことで、貴族と平民は法の下では平等な扱いを受けることになったこと。

この法律によって、貴族と平民の婚姻ができるようになったそうですよ。

古代ギリシアの「ドラコンの改革」も同じような内容でしたね。平民による権利獲得はここから始まっていくんですね。

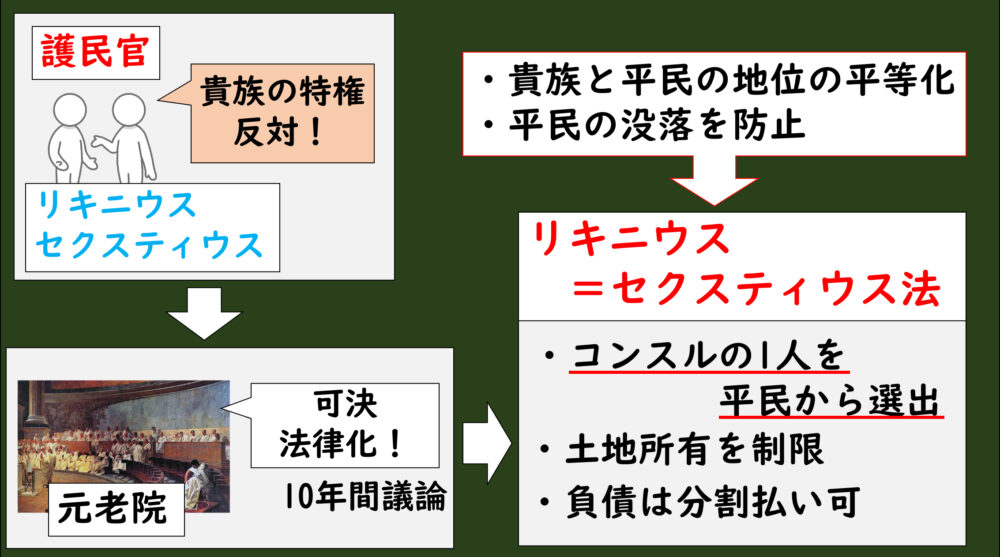

リキニウス・セクスティウス法

法の下の平等によって平民は権利保障を手にしたわけですが、身分闘争はその後も続きました。

その大きな原因が“経済格差”です。

権利を手に入れても、経済力では貴族と平民とでは圧倒的な差がありました。

この時代、ローマは遠征によって異民族の領土を手に入れ、拡大を続けていました。

そこで新しく手に入れた領土は市民に分配されていたんですが、そのほとんどが貴族たちによって占有されていたんです。

これによって、平民と貴族との経済格差はさらに拡大していきます。

そこでこの状況を打開しようとしたのが、護民官だったリキニウスとセクスティウスの2名でした。

彼らによって制定されたのが、リキニウス=セクスティウス法です。

この長い呼び方は人名をそのまま採用したからなんですね。

この法律の主な内容はこちら↓

・コンスル(執政官)2名のうち、1名は平民から選出する。

・負債返却の猶予と、公有地の占有を制限。(最大125ヘクタール)

ちなみに125ヘクタールは東京ディズニーランド約2.4個分です。制限されたとはいえ、現代の感覚だとめっちゃ広いですね。(笑)

それぞれの意義は以下の通りです。みなさんは理解できていますか?

平民に官職が開放されて、貴族との政治的な地位が対等になった。

※コンスルに選ばれるような平民は裕福層

負債返却に猶予を持たせて、貴族による土地の占有を制限することで、土地を失って没落する平民を未然に防いでいた。

これによって重装歩兵が分解されることを防止したわけです。

このリキニウス=セクスティウス法は、貴族による反発で制定まで10年かかりました。

この法律によって、いよいよ身分闘争は平民と貴族の地位が対等になるところまできます。

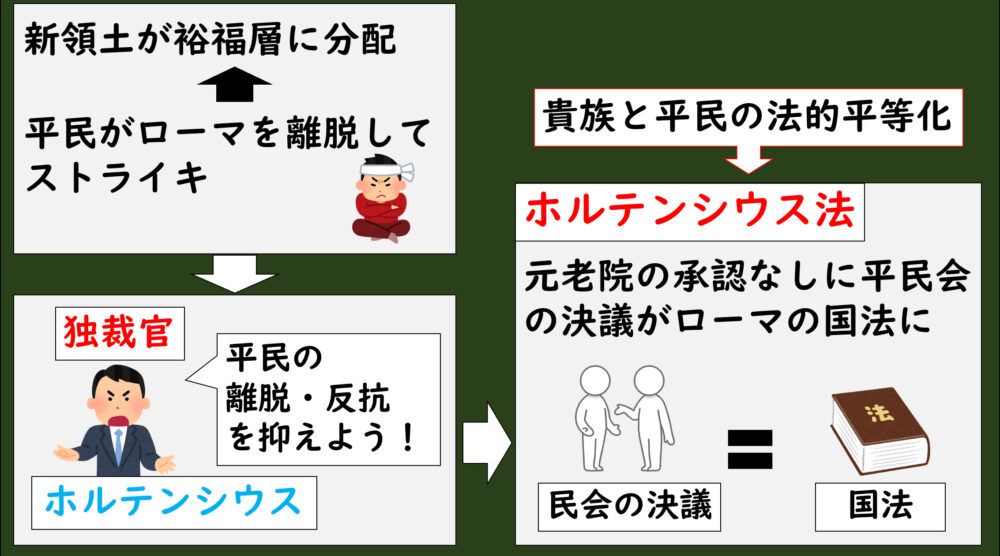

ホルテンシウス法

貴族と平民の地位が対等になったころ、ローマは中部イタリアまで支配するにいたります。

しかし、ここでの新たな土地が裕福(平民も含めて)な人々にだけ配分されてしまったんです。

この時期になると、平民のなかでも貧富の差が大きくなっていたんですね。

これに不満をもった平民の一部がローマを離れて山に籠るという事件が起きます。

上記の「平民会と護民官」で出てきた聖山事件と同じ流れですね。150年以上も経っていますが。

これに対処するために改革に乗り出したのが、ホルテンシウスという人物でした。

彼は、元老院の承認なしに平民会の決議をローマの国法とするホルテンシウス法を制定し、平民のローマ離反と反抗を防ぐことに成功しました。

これによって平民会が立法機関の役割を持つようになったことで、それまで平民しか参加していなったのが、貴族たちも参加するようになりました。

これで平民会は市民(貴族、平民)が参加する正式な議会へと変わっていきました。

ホルテンシウス法以降は、平民(プレブス)も元老院議員になれるようになったそうですよ。

まあ、あくまで裕福層ですが、、、

このホルテンシウス法によって、貴族と平民は法的にも対等な立場になったことで、身分闘争は終わりを迎えました。

ここにローマ共和政の完成です。

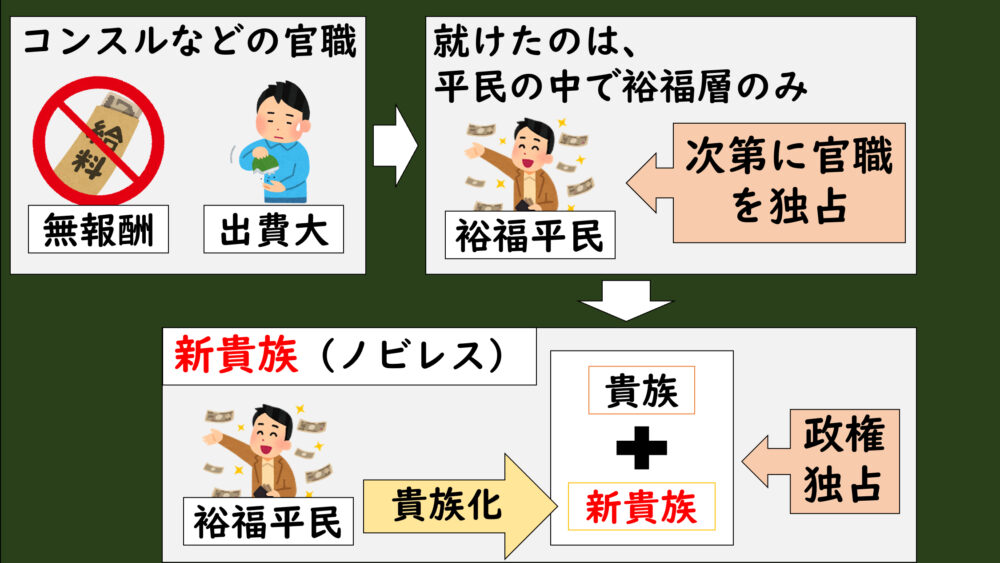

共和政の実態

新貴族(ノビレス)

平民が貴族と対等な地位となったことで、平民に対して政治的にも経済的にも開放はされましたが、官職に就くような平民はみんな裕福層だったんです。

その原因は、コンスルなどの高級官職の制度でした。

コンスルなどは給料制ではなく、無報酬で出費も多い役職でした。

なので、平民の中でも官職に就けるのは、多くの資産を持つ裕福層だけだったんです。

次第に彼らによって官職が独占されるようになり、それまでの貴族に加わるようにして「新貴族(ノビレス)」と呼ばれる新しい支配階級が誕生しました。

リキニウス=セクスティウス法やホルテンシウス法などによって、官職が平民に開放されましたが、コンスルや元老院に選ばれるような裕福な平民は富と名声を集めて、貴族化していくという形になってしまったんです。

人間は欲深い生き物ですから。

結果、元老院はそれまで通り貴族たち(新貴族も含む)によって再び独占状態となってしまい、政権を独占されてしまいました。

独裁官(ディクタトル)

独裁官(ディクタトル)とは、ローマにとって緊急事態になった際に、コンスルのうち1人を元老院が選んで、国家権力を与えるという官職です。

緊急時とは、異民族の侵入などで素早い対応が必要な時で、独裁官に選ばれた人には行政の決定権が与えられました。

この官職は任期6か月で再選できないなど、独裁者として権力を握ったわけではなかったことに注意しておきましょう。

あくまで緊急時の対応に限っていたということですね。

まとめ

MQ:ローマ共和政はギリシア民主政と何が違ったのか?

A:ローマ共和政は身分闘争を経た後も、実質的には貴族が政権を独占していた。緊急時には独裁官が独裁権を行使できるなどの点が、貧富の区別なく市民全員が参加できたギリシア民主政と違っていた。

今回はこのような内容でした。

次回はローマの拡大と対外政策についてです。ローマ拡大は共和政にどんな影響を与えたんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】