この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はギリシア文化の「哲学」と「自然科学」です。文学とは打って変わってギリシア人たちの真理探究の経緯をみていきましょう!

MQ:ギリシア哲学はその後の世界にどんな影響を与えたか?

今回も年表のほうは割愛させていただきます。

イオニア自然哲学

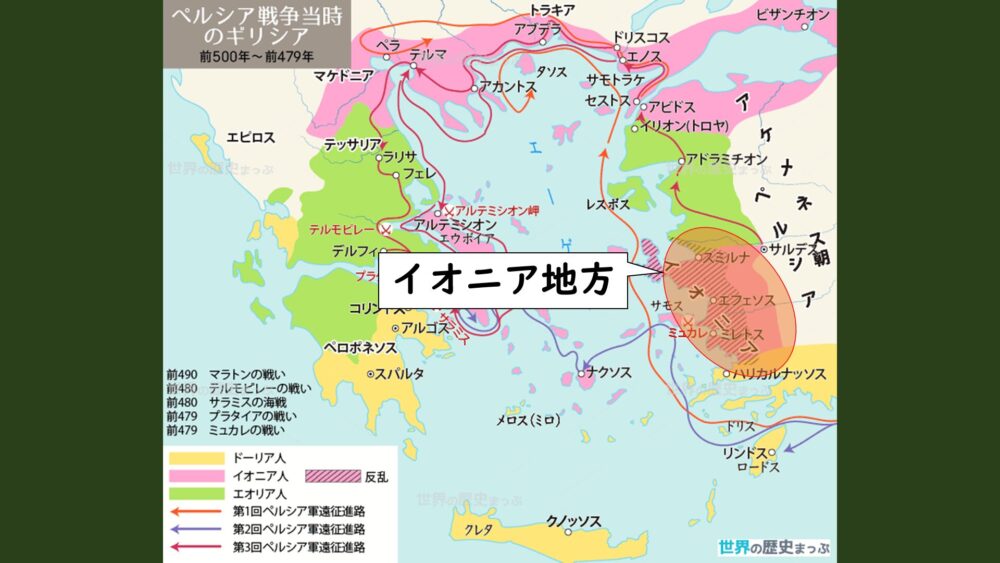

前6世紀頃、イオニア地方のミレトスを中心に、自然現象を神話ではなく科学によって合理的に解釈しようとするイオニア自然哲学が発展しました。

哲学・・・世界や人生に関して、存在、意義、真理を探求する学問。

イオニア地方はギリシア本島ではなく、アナトリア沿岸地域の植民市でしたよね。

なぜそんな地域から自然哲学が発達したんでしょうか?

ちなみにイオニア地方はペルシア戦争の発端となった地域でもありましたね。

SQ:なぜイオニア地方のミレトスで自然哲学が発展したのか?

これはギリシア人の生活とミレトスの地政学的特徴がわかると理解できますよ。

まずは、ギリシア人は市民団の意識が強かったので、常日頃から広場(アゴラ)に集まっては政治や社会のことについて議論をする習慣がありましたよね。

なので、その議論の中で出てくる疑問について考えるうちに自然哲学が出てきたのではないかと言われています。

ギリシア人は普段から議論をする習慣があった。

ギリシアは土地の特性上、農業に向かなかったので海上交易によって発展した文明でしたよね。

その関係で地中海周辺に移住する植民市活動がおこなわれました。

その初期に形成された植民市がミレトスだったんです。

なので、ここには昔からギリシア人が多く住み、海上交易によって栄えていました。

古くから植民市として海上交易によって栄えていた。

そして、このイオニア地方の東側には当時、どんな文明が広がっていたか覚えていますか?[4-2.6]ペルシア戦争を読んでくれた方ならわかりますよね?

そうです、アケメネス朝ペルシア(ペルシア帝国)などのオリエント文明でしたね。

ここでこの歴史法則。

2つの大きな文明(国家)に挟まれた地域は中継交易によって繁栄する。

この法則によってミレトスはオリエント世界と地中海世界の中継地として栄えたんですね。

オリエント世界と地中海世界を繋ぐ中継地として発展していた。

以上のことから、ミレトスには様々な文化や知識の交流が盛んだったため、

議論を習慣とするギリシア人が、植民市ミレトスがオリエント世界との海上交易によって発展し、文化や知識の交流が盛んになったことから自然哲学が発展した。

イオニア自然哲学の代表的人物

タレス

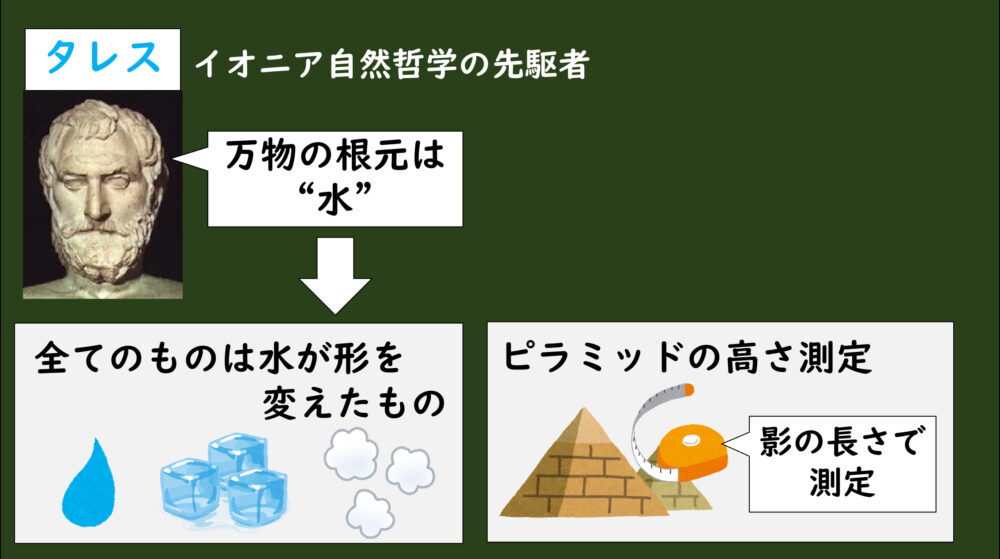

タレスは紀元前6世紀のミレトスで、イオニア自然哲学の先駆者の一人とされています。

タレスは当時、「この世のもの」は何からできているのかを考え、その結果、

すべてのものは”水”からできている。

という考えに至り、このような言葉を残しています。

みなさんご存じの通り、水は温度によってその形状を変化させます。水蒸気になったり、氷になったり。

そして水は常に流動的なので、タレスはそこから「水が形を変えてものになっている。」と考えたわけなんです。

現代では、ものは「原子」からできているのは当然の事実ですが、当時はわからないなりに一生懸命真理を追究していたんですね。

タレスは「哲学の父」と呼ばれ、先駆者として評価されています。

ちなみにタレスはピラミッドの高さを測ったことでも有名です。人とピラミッドの影を比較して測ったそうですよ。詳しくはタレース (y-history.net)をご参照ください。

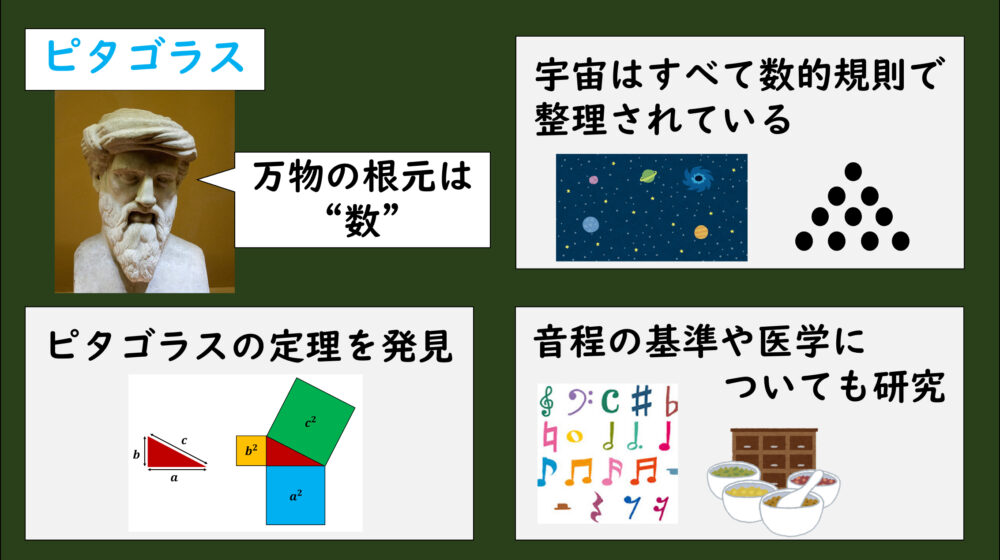

ピタゴラス

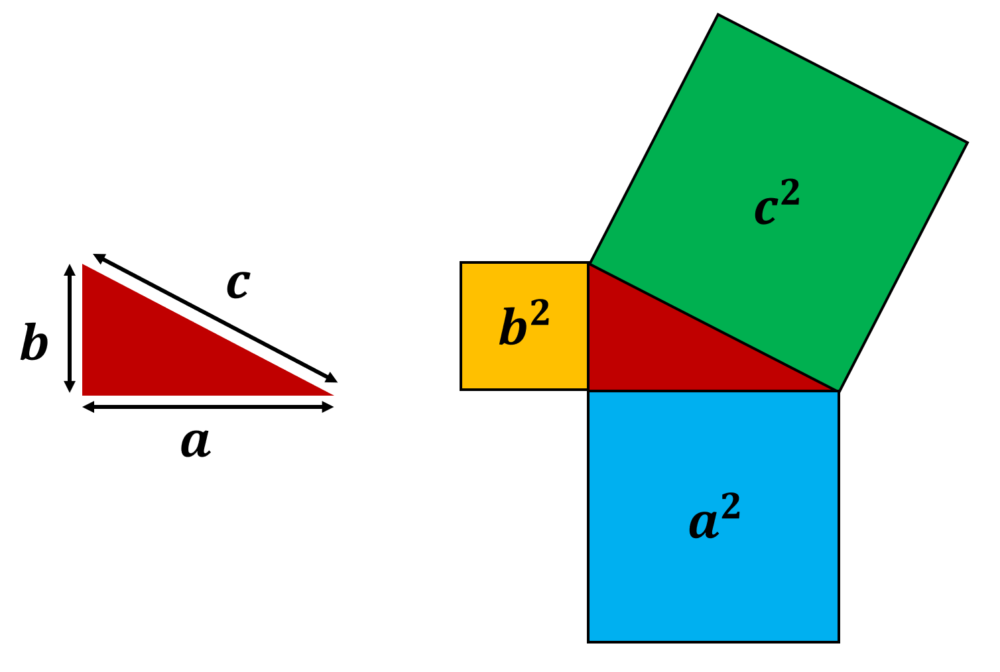

ピタゴラスは前6世紀に活躍した哲学者で「ピタゴラスの定理」を発見した人物として有名ですね。

ピタゴラスは、

宇宙は数的な規則で整理されていて、すべてのものが数によって構成されている

という考え方をしました。

ピタゴラスは幾何学だけでなく、音程の基準や医学についても研究していました。

数には神秘的な力があり、万物の調和は数によってできているという、数をあがめる宗教団をつくるほど、幾何学の探究にのめり込んでいました。

その過程でできたのが「ピタゴラスの定理」でした。

宗教団内のルールも厳しく、数を神聖化していたことから、ピタゴラスは哲学者というよりも宗教者の一面が強い人物でもありました。

ちなみに世界で初めて地球球体説を唱えたのもピタゴラスといわれているんですよ。

詳しくは参照元のピタゴラス (y-history.net)をご覧ください。

その他

他にもたくさんの哲学者がいらっしゃり、詳しく紹介したのですが、文量の関係で紹介だけに留めておきます。

気になる方は是非調べてみてください。

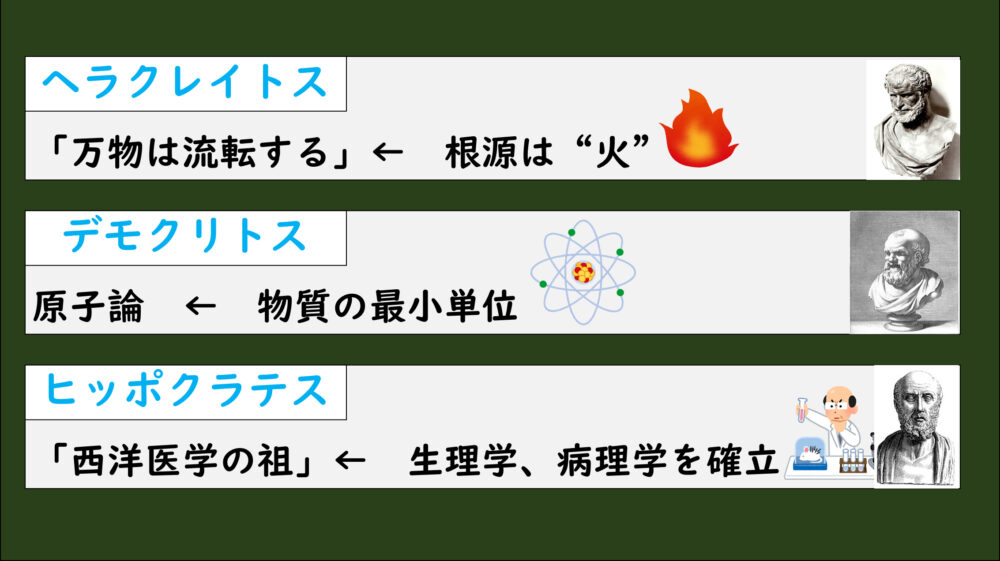

●ヘラクレイトス

「万物は流転(るてん)する」と説いた人物。

すべてのものは一定の物質ではなく、常に変化すると考え、その根源になるのは火であるという考えをした人物です。

●デモクリトス

原子論を唱えた人物。

デモクリトスは、物質の最小単位として、目に見えない、これ以上の分割が不可能な原子(アトム)が存在すると考えました。

ここまで来ると現代の物理学に近いところがありますね。この考えは後の物理学に影響を与えています。

●ヒッポクラテス

「西洋医学の祖」と呼ばれている人物。

歴史上もっとも古い医学者であり、環境が人間の健康と病気に大きな影響を与えると認識し、自然学を超えて「生理学・病理学」という分野を確立した人物でもあります。

ギリシア哲学

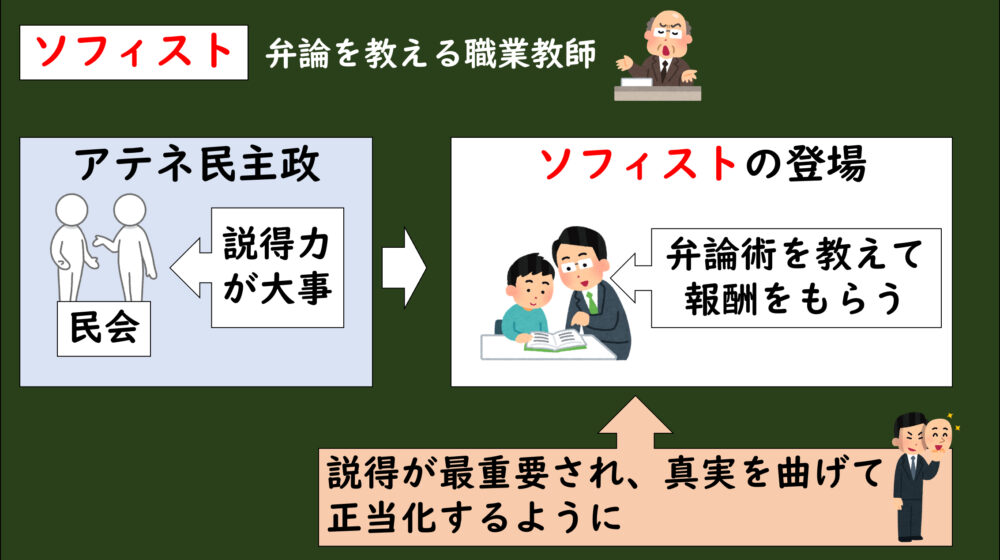

ソフィスト

イオニア自然哲学の発展によって、ギリシアでは次第に「この自然現象とは?」から「人間とは?社会とは?」という関心に変化していきました。

この頃からアテネでは、相手をいかに説得するかを教えるソフィストと呼ばれる職業が現れました。

SQ:なぜアテネでソフィストが出現したのか?

ソフィストとは「知識人」という意味で、もともとは市民に弁論術や自然科学などを教える家庭教師にような存在でした。

弁論術・・・どんな問題でもそれぞれの可能な説得の方法を見つけ出す術。

しかし、前5世紀ごろからアテネで民主政が全盛期を向かえると、「いかに相手を説得できる」かが重要視されるようになりました。

これはなぜかわかりますか?

アテネ民主政は民会で市民みんなで話し合って政治を決めていましたよね。

だから、みんなから賛同さえ得られれば自分の意見が国政となるわけです。

だから「説得の仕方」次第で国政が動くかもしれないわけですから、「話し方(弁論術)」が重要になってくるわけです。

なので、

話し方が上手になりたい!そうすれば民会で意見を通せるのに、、、

この方法から相手を論破できますよ。

という感じに、アテネ民主政の発展にともなって、「いかに説得できるか。」を教えるソフィストという職業が出現したわけなんです。

アテネ民主政が発展したことで、民会を扇動するための弁論術を習得する需要が増えたため。

しかし、このソフィストは次第に、

説得(論破)できればいいから、別に真実を伝えなくてもいいか。

という考え方になっていき、真実よりも相手を論破することに力を注いでしまい、真実をねじ曲げて正当化する方法を取るようになってしまいました。

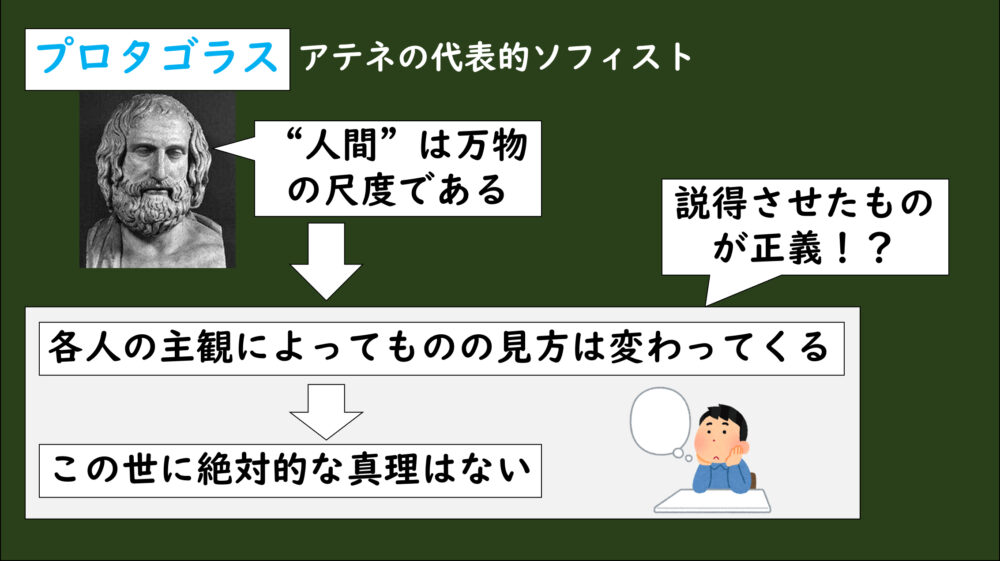

プロタゴラス

プロタゴラスは代表的なソフィストとして知られ、「人間は万物の尺度である。」という言葉を残した人物です。

簡単にいうと、

そのモノが存在するか、しないかは、人間それぞれの主観で変わってくるから、この世に絶対的な真理なんてないんだ。

といった感じでしょうか。

ようは「この世は人間の主観次第、だから説得させたものが正義で正しいのだ。」ぐらいの物言いだったかもしれませんね。

ちなみにプロタゴラスは主観を大事にしていたので、「神の存在は知ることができない。」というギリシアの神々を否定する立場をとったので、アテネを追放されているんですよ。

なんともプロタゴラスらしいですね。

ギリシア哲学の代表的人物

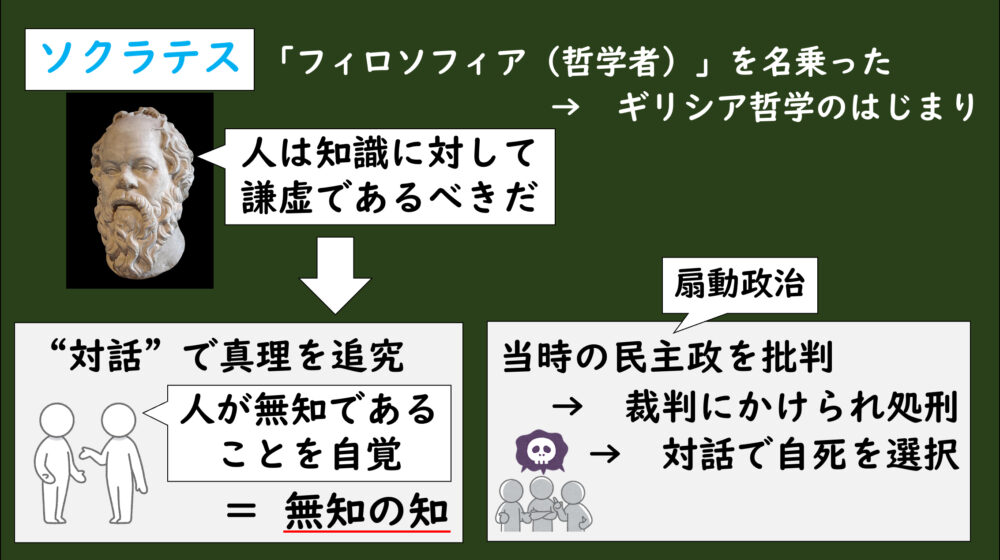

ソクラテス

プロタゴラスのようなソフィストに対して異を唱えたのがソクラテスという人物でした。

当時はペロポネソス戦争期でアテネ民主政の衰退期でした。

ソクラテスはソフィストたちの扇動政治を助長するような活動を批判して、善きポリス市民のあり方を追求しようとしました。

そこで彼がおこなったのが「対話」です。

誰それ構わず対話をいどみ、その対話によってこの世の真理を追究するという方法をとりました。

そしてソクラテスは対話をする中で、人がいかに真実について「無知」であることを自覚します。

人は知識に対して謙虚であるべきだ。

なので私も教える立場ではなく、真理を追究する者なのだ。

このように知識に対して謙虚であるべき「無知の知」を説いたわけなんです。

しかし、ソクラテスは当時のアテネ民主政(扇動政治)を批判していたので、民衆を惑わす危険人物とみなされて、裁判にかけられて処刑されてしまいました。

有罪となった時も弟子たちと対話によって、自ら死を選んだそうです。

彼の著書はありませんでしたが、弟子たちによってその言動が書き起されています。

当時、ソクラテスは民衆からソフィストの一人と思われていましたが、彼は「知恵を愛するもの」という意味の「フィロソフィア(哲学者)」を名乗りました。

このようにソクラテスによってギリシア哲学が始まり、その意志は弟子たちに受け継がれて発展していくことになります。

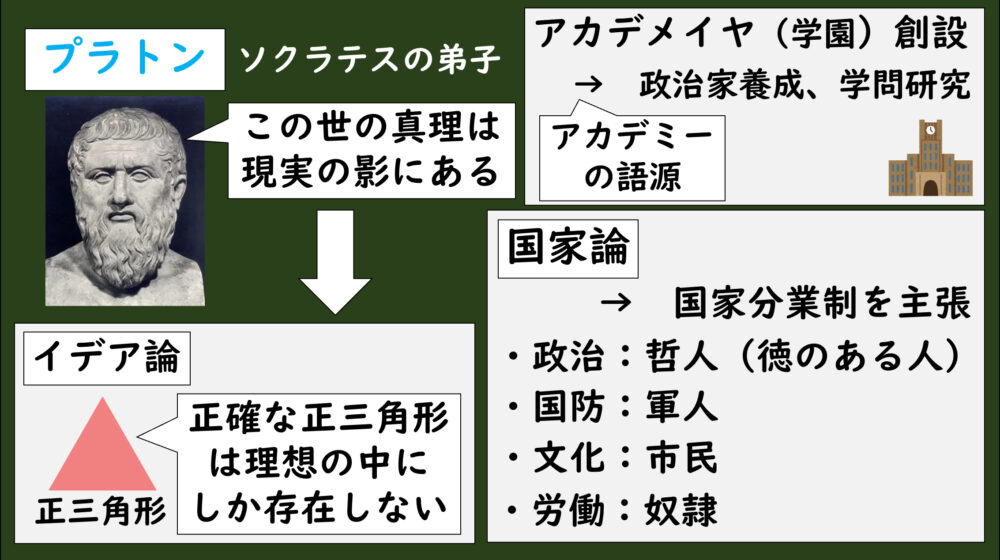

プラトン

ソクラテスの弟子として活躍した哲学者の代表的存在がプラトンという人物でした。

アテネでは英雄ペリクレスが死んで、ポリスが衰退していく過渡期でした。

プラトンはソクラテスの意志を継いで、この世の真理について考えました。

彼は最終的にイデア論という考えを導きます。

現実世界は不完全であり、完全なる真実の世界の影にすぎないのだ。

これは現実の世界は、真実の世界(イデア)の影のようなものであると考え、それを探究・認識するには対話が必要であると説きました。

なんだか難しいですね。

例を出すと、

みなさん「正三角形の置物」を置物を想像してみてください。みなさんの理想の中では、その置物は”三辺が均等な三角形”ですよね。しかし、現実世界には本当に正確な「正三角形」のものは存在しません。ナノメートル(nm)までみたらズレてるでしょう。(笑)

なので、現実世界には「正三角形」は存在でず、みなさんの中にある「イデア」にだけ存在している、ということをプラトンは言いたかったんです。

プラトンは対話を繰り返していくなかで、人気を集めていき、国家のあり方についても探究するようになりました。

そこで考え出されたのが少数の有識者が政治を担当する「哲人政治(てつじんせいじ)」でした。

徳がある人が政治、軍人は国防、市民は文化をそれぞれ分業したほうが理想的な国家がつくれる。

と、いうように、その考えを記した『国家論』では、当時のアテネの政治を批判して分業による国家運営を説きました。

政治・・・徳を持つ哲人が担当(哲人政治)

国防・・・軍人が担当

文化・・・上記以外の市民が担当

労働・・・奴隷が担当 ※プラトンは分業社会の一員として奴隷を認めていた。

当時のアテネはデマゴークによる扇動政治がおこなわれていましたからね。それに不満を持っていたのでしょう。

ちなみにプラトンはこの考えを実行しようとしましたが、周りの賛同が得られず失敗しています。

プラトンはアテネで理想的な国家に参加する人々を養成する目的でアカデメイヤと呼ばれる学園を創設しました。

この学園では、出身地、性別に関係なく、多くの人がギリシア哲学を学んで、プラトンの死後も哲学・数学・天文学などの学問を学ぶ場として約150年もの間、残り続けました。

このアカデメイヤ(Akademeia)が英語の「アカデミー(Academy)」 の語源になっているんですよ。

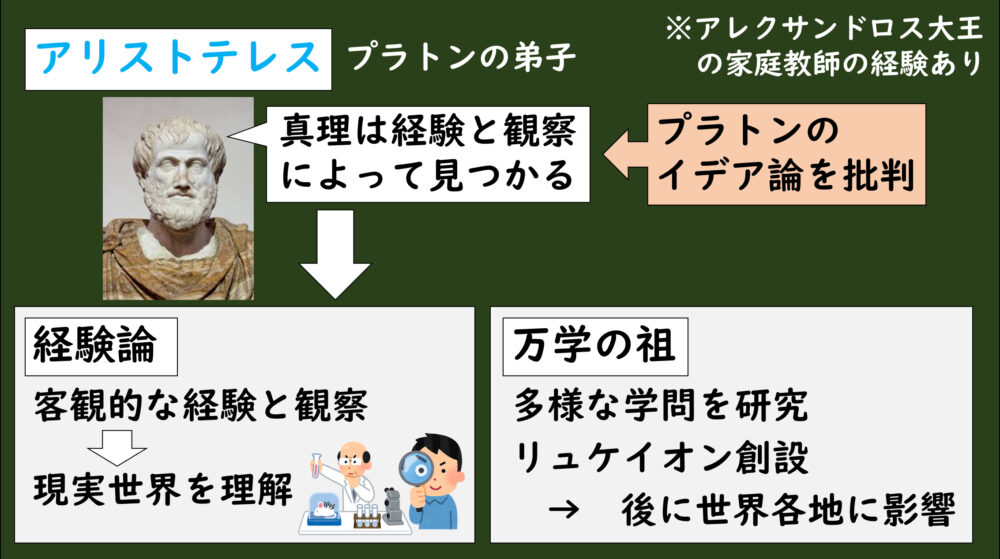

アリストテレス

そしてこのギリシア哲学を大成させたといわれるのがアリストテレスという人物です。

アリストテレスはマケドニアの出身で、10代の頃からアカデメイヤでプラトンの弟子として20年に及んで学問を学んでいました。

マケドニアでフィリッポス2世に招かれてアレクサンドロス大王の家庭教師をしていたエピソードが有名ですね。

アリストテレスは哲学や学問を学ぶなかで、

プラトン師匠のイデア論のような真実は現実の影にあるのではなく、この世の真理は現実に存在する。

それは経験と観察によって見つけることができるのだ。

というように、師匠であるプラトンのイデア論を批判して客観的な経験と観察によって、現実のものを理解しようとする経験論を説きました。

師匠を批判できるほど、アリストテレスは学問を学んで、それを自分の知識にしていたんですね。

アリストテレスは自然科学、政治学、道徳など、あらゆる学問を研究し「万学(ばんがく)の祖」と呼ばれるほど、学問を体系化させました。

できすぎ君ですね。(笑)

アリストテレスはリュケイオンと呼ばれる学校を設立して、死後も学問の研究所としてローマ帝国まで残っていました。

アリストテレスが研究した学問は、後にイスラームの学問や中世ヨーロッパのスコラ学などに大きな影響を与えました。

まとめ

MQ:ギリシア哲学はその後の世界にどんな影響を与えたか?

A:神話ではなく、研究によってこの世の真理を追究しようとしたギリシア哲学は、その後のイスラームの学問や中世ヨーロッパのスコラ学などに大きな影響を及ぼし、現在にいたる学問の基礎を築いた。

今回はこのような内容でした。

次回はギリシア文化③の「歴史、建築」についてです。世界遺産などの文化遺産にも多く登録されているギリシア建築や彫刻はいったいどんな特徴があるのか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント