この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

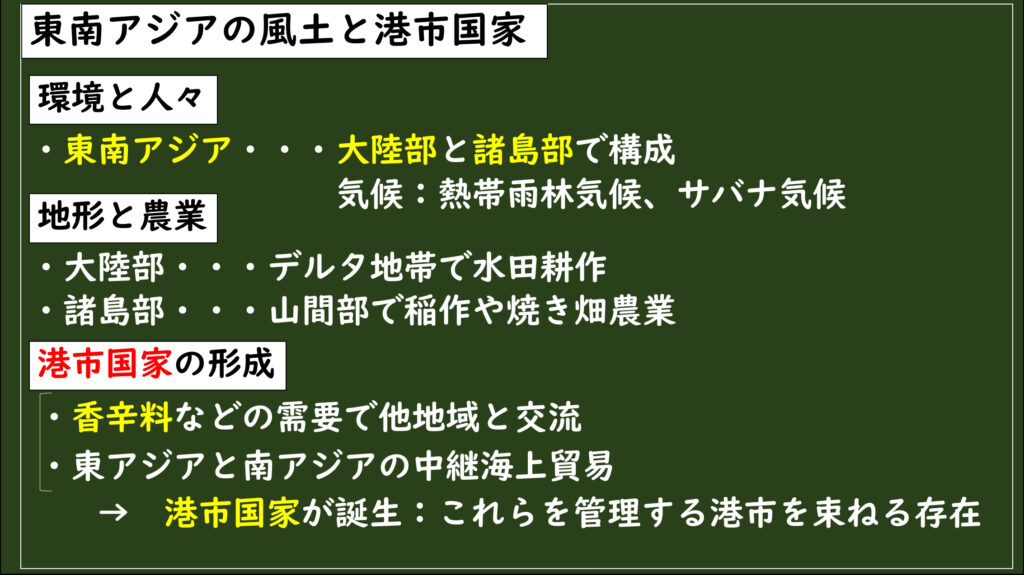

今回は、南アジア(インド)や東アジア(中国)の文化の影響を受けながら、東南アジアにさまざまな国家が誕生します。

それぞれ各国はインドや中国とどんな関係を持っていたのかを一緒にみていきましょう!

MQ:東南アジアの大陸部の国家は、南アジアや東アジアとどんな関係だったのか?

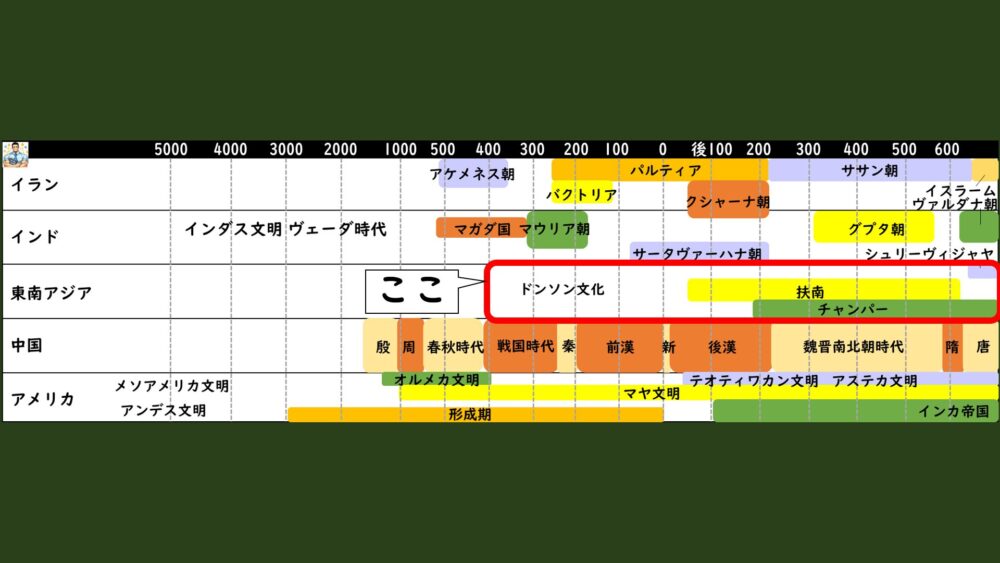

今回の時代はここ!

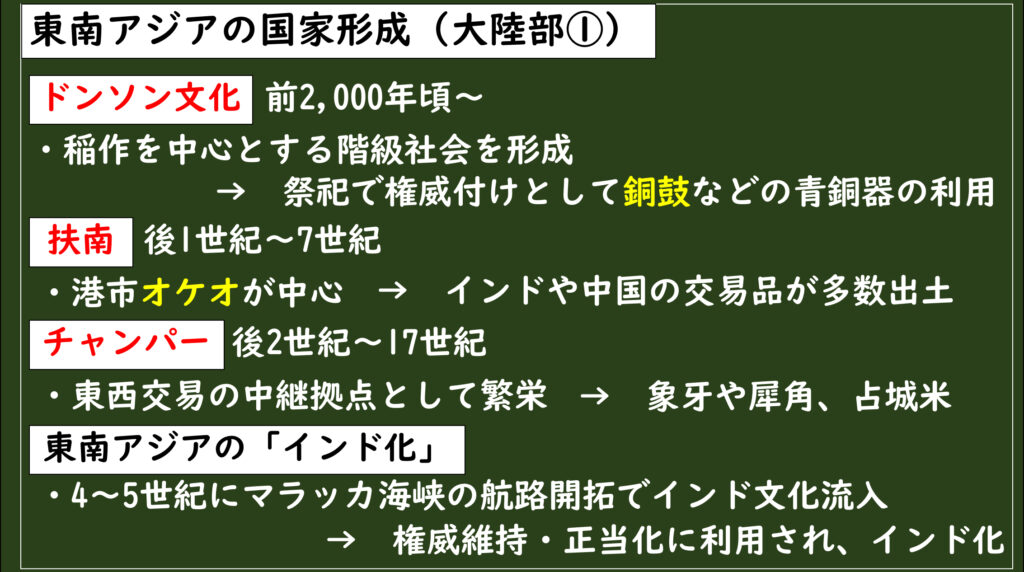

ドンソン文化

SQ:銅鼓から、ドンソン文化にはどのような特徴があったのか?

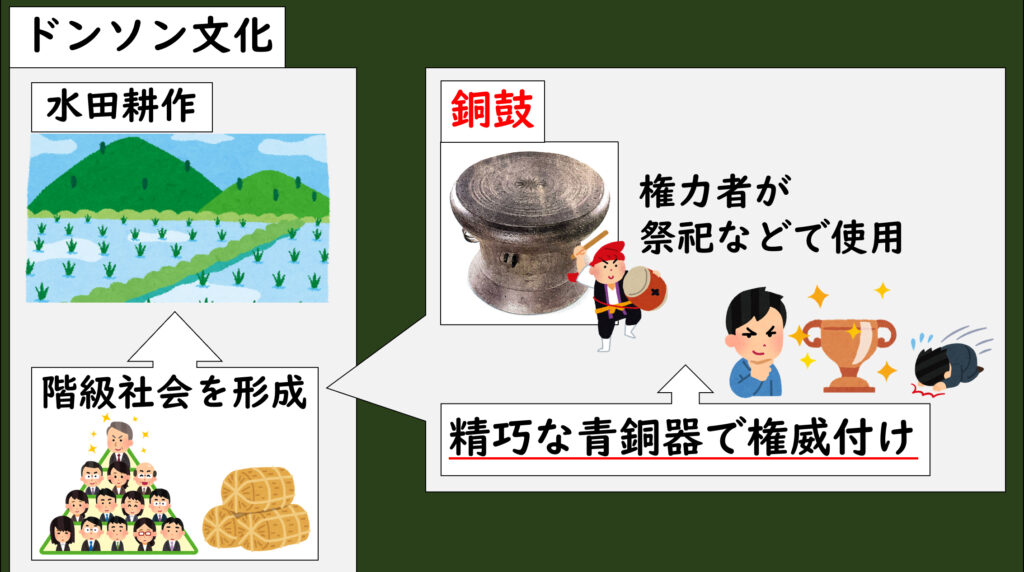

東南アジアでは前2000年ごろに水稲耕作が始まり、ベトナムやタイ東北部を中心に青銅器などの金属器が作られるようになっていました。

水稲耕作(すいとうこうさく)・・・水田(田んぼ)で稲を栽培すること。

そして前4世紀ごろにもなると、中国の影響を受けたドンソン文化がベトネム北部に現れて発展していきました。

このドンソン文化では、中国から伝わった鉄製農具などを使用していましたが、やはり青銅製の銅鼓(どうこ)が最大の特徴ですかね。

この頃の中国は戦国時代にあたりますね。

「銅鼓」とは「青銅器でできた太鼓(たいこ)」という意味です。大きなものでは直径1m、高さ80㎝もあったそうですよ。

ではこの銅鼓はどんな目的で使われたのでしょうか?

ヒントはこの時代に精巧な金属器を造ることは何を意味するでしょうか?

当時、青銅器は高価なものだったと思うので、富を持っている人がその権力を示すために作ったと思います。

その通りです。当時、精巧な青銅器を造るには高い技術が必要だったので、それを見せるだけで「この人は他とは違って特別だ。」というのを示すことができたんです。

要は、権力者のステータスの道具として銅鼓が使われていたんですね。

当時、東南アジアには稲作が普及していたので、それらを束ねる首長が権威を示すために祭祀などに使用していました。

光沢のある金属器から奏でられる深い打楽器音は、それだけで「畏(おそ)れ多い」と思わせていたんです。

これらのことから、銅鼓を使用することで、稲作を中心とする階級社会がドンソン文化では出来上がっていたことがわかりますね。

権力者が祭祀などで権威付けの目的で銅鼓を使用していたことから、稲作を中心とした社会階層が存在していたことがドンソン文化の特徴である。

青銅器を用いた権威付けは中国の殷王朝でも行われていましたね。

銅鼓は中国南部から東南アジア全域で発見されていて、文化の広がりや交流が活発的におこなわれていたことがわかっています。

扶南(ふなん)

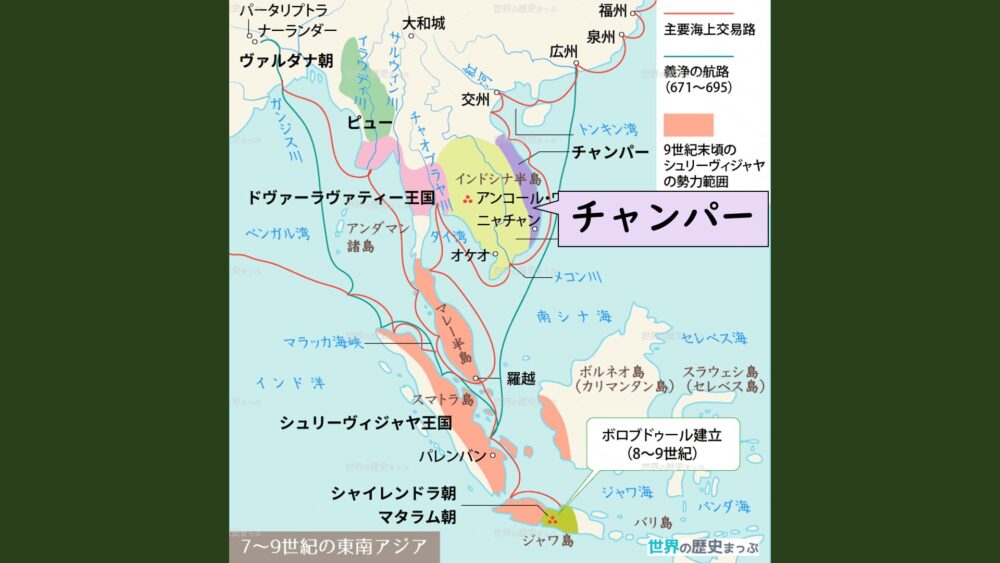

紀元前後から東南アジアは東アジア(中国)と南アジア(インド)との海上交易が盛んに行われ始めます。

紀元前2世紀には漢の武帝がベトナムに日南郡などを置いて統治し、熱心に海産物の収集をおこなっていました。

後2世紀ごろには、インドやマルクス=アウレリウス=アントニヌス帝時代のローマ帝国の使者が日南郡を訪れるなど、交易の拠点として発展していきます。

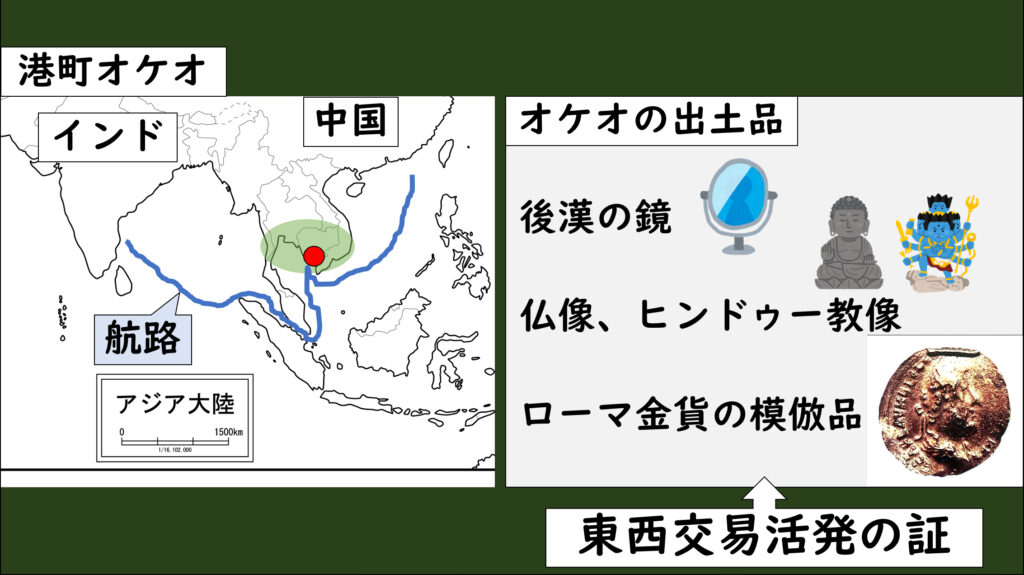

そのような東西交流を背景に、1世紀末にメコン川流域に誕生したのが扶南(ふなん)という国家でした。

扶南はタイ湾に接する港市であるオケオを中心に、メコン川から内陸物資を集積してインドや中国との海上交易をおこなって繁栄した港市国家でした。

・後漢の鏡

・仏像やヒンドゥー像

・ローマ帝国金貨の改造品 など

これらの出土品から、当時東西の海上交易が扶南を通して盛んにおこなわれていたことがわかりますね。

扶南はインドや中国に使節を送り、特に中国王朝と朝貢関係を結んで繁栄しました。

しかし、6世紀ごろからインドや中国との交易が減少して、王位継承問題で内乱が起きて弱体化していきます。

ではなぜ、インドや中国との交易が減少したんでしょうか?

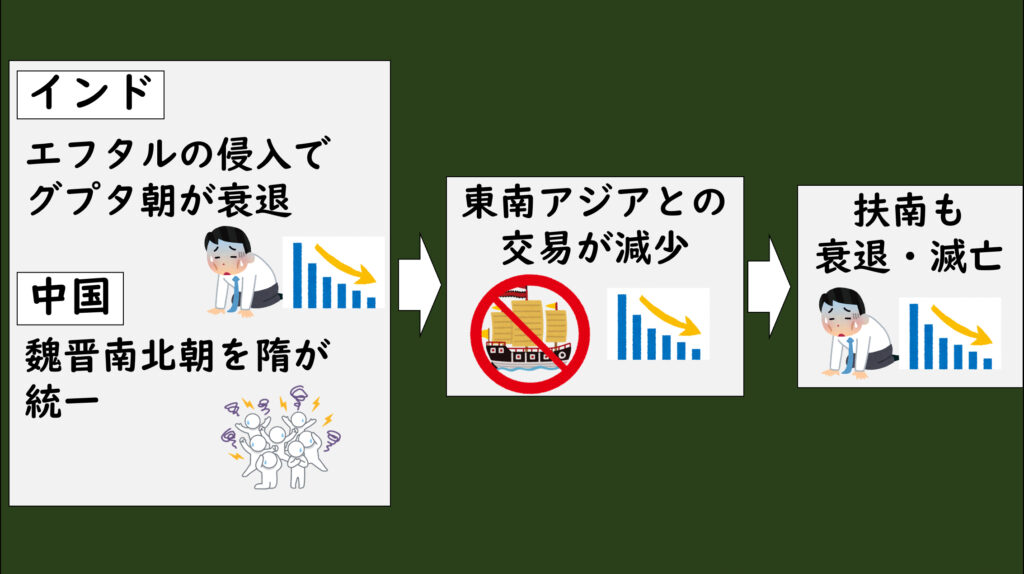

SQ:なぜ6世紀にインドや中国との交易が減少したのか?

それはインドと中国で当時、何が起こっていたのか調べてみましょう。

インド・・・エフタルの侵入によってグプタ朝が衰退・滅亡

中国・・・魏晋南北朝から隋が中国を統一

インドと中国では王朝の衰退や滅亡、統合が起こっていた混乱期であったため、東南アジアとの交易が減少したと考えられる。

こうした混乱が起きていたことで、交易が減少していったんでしょうね。扶南は東西交易に依存していたからこそ、衰退してしまったんです。

最終的には南から侵攻してきたクメール人(真臘、しんろう)によって7世紀に滅亡してしまいました。

チャンパー

2世紀末には、ベトナム中部にチャンパーという国家が誕生しました。

このベトナム中部は、もともと中国の後漢が日南郡を置いて支配していました。

しかし、その地域に居住していたチャム人の有力者たちが連合を組んで、後漢の支配から脱して建国された国家がチャンパーなんです。

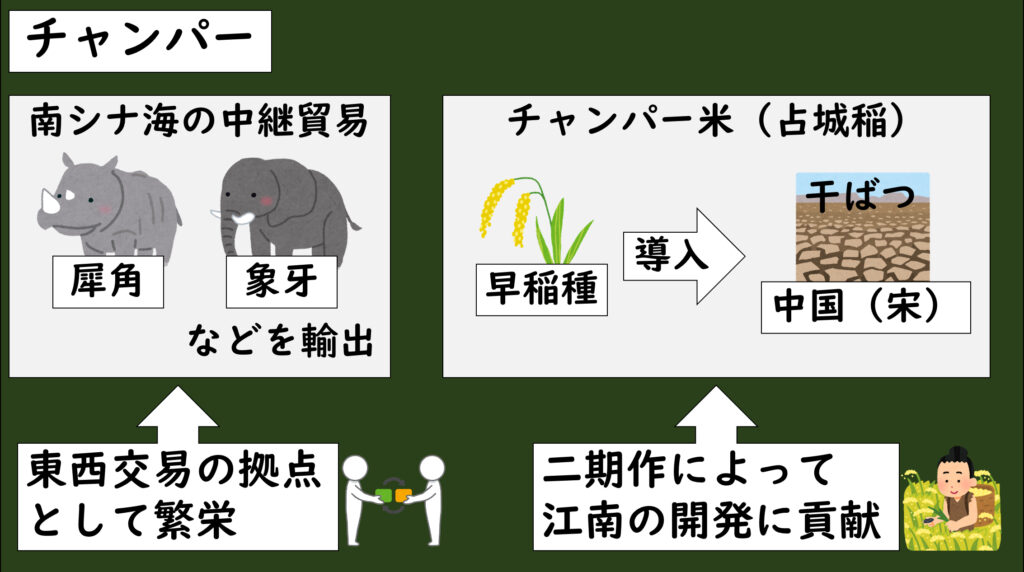

チャンパーも南シナ海の交易の中継地をおこなう港市国家として繁栄し、内陸からの象牙(ぞうげ)や犀角(さいかく)などの特産品を集積して輸出していました。

現代でもベトナムはアジアゾウやサイの密猟や密輸の大きな拠点となっており、問題化しています。なのでそれらの保全活動が活発的に行われていますね。

中国の宋の時代(5世紀)まではチャンパーは「林邑(りんゆう)」と呼ばれ、唐の時代にはチャンパー討伐が計画されますが、太宗(李世民)が「兵は凶器なり」と言って取りやめたという記録も残っています。(引用:世界史の窓、チャンパー/林邑/占城 (y-history.net))

中国王朝に一目置かれるほどの強国だったようです。

チャンパーは、宋の時代以降「占城(せんじょう)」と呼ばれるようになります。

チャンパー原産の早稲種(チャンパー米、占城稲)が、干ばつが起こった10世紀末の宋(北宋)代に中国に導入されました。

この占城稲は従来の稲よりも早く育つことから、その後江南地方の二期作を可能にして、江南の開発に貢献したそうです

このチャンパーは、最終的にベトナムの大越国黎朝に滅亡される17世紀まで存続しました。約1,500年の長期政権、長いですね。

東南アジアのインド化

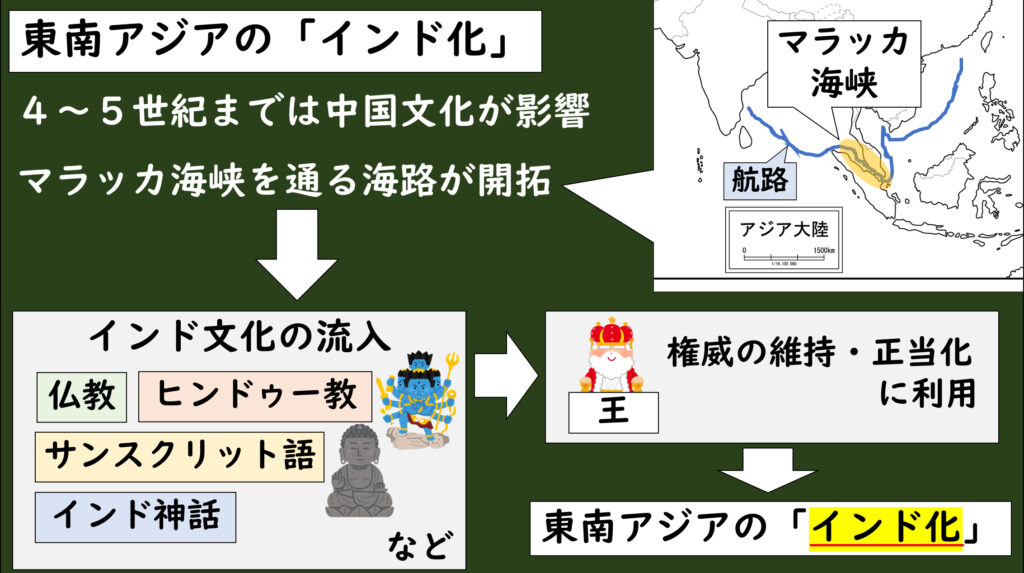

4~5世紀までは、中国の影響を受けながら東南アジアの文化が発展していました。

しかし、この時代になるとマラッカ海峡を通る航路が開拓され、南アジア(インド)からの交易船が多く来るようになります。

それによってヒンドゥー教や仏教、サンスクリット語、インド神話などが東南アジアに入ってきました。

東南アジアの各政権は王権の権威を維持・正当化のためにこれらを利用し、東南アジアの「インド化」が起きて、南アジア(インド)の影響を色濃く受ける文化ができていったんですね。

ちなみに扶南やチャンパーでもインド化が起こっていました。

まとめ

MQ:東南アジアの大陸部の国家は、南アジアや東アジアとどんな関係だったのか?

A:東アジア(中国)文化の影響を受けながら文化を形成し、中国王朝と朝貢関係を結ぶなどして中国の影響下のもとに国家形成がおこなわれた。しかし、4世紀以降は海上交易の発展で、南アジア(インド)文化が流入し、各政権がそれらを利用したことで、東南アジアの「インド化」が起こった。

今回はこのような内容でした。

次回は、大陸部の国家形成の続編でインド文化が浸透した後の東南アジア諸国をみていきます。各政権はインドのどんな文化に影響を受けていったのでしょう。

それではお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント

貴重なご意見ありがとうございます。こちらでも調査して、今後のご参考にさせていただきます。