この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

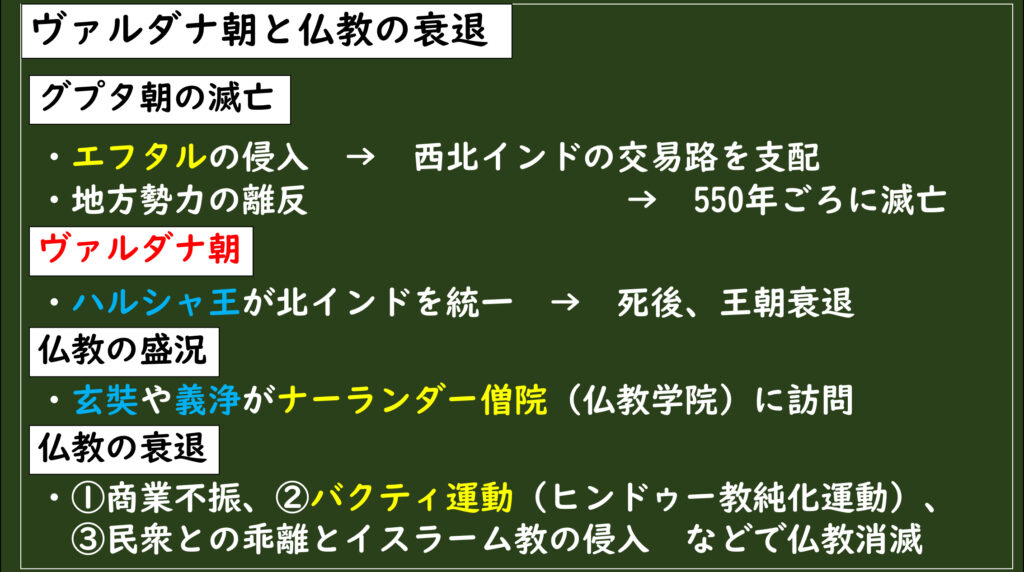

前回はこのような内容でした。

今回はヴァルダナ朝が滅びた後の分裂期をみていきます。諸地域の地方政権はどんな目的で政治をおこなっていたのでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:各地方政権はどんな目的で政策をおこなっていたのか?

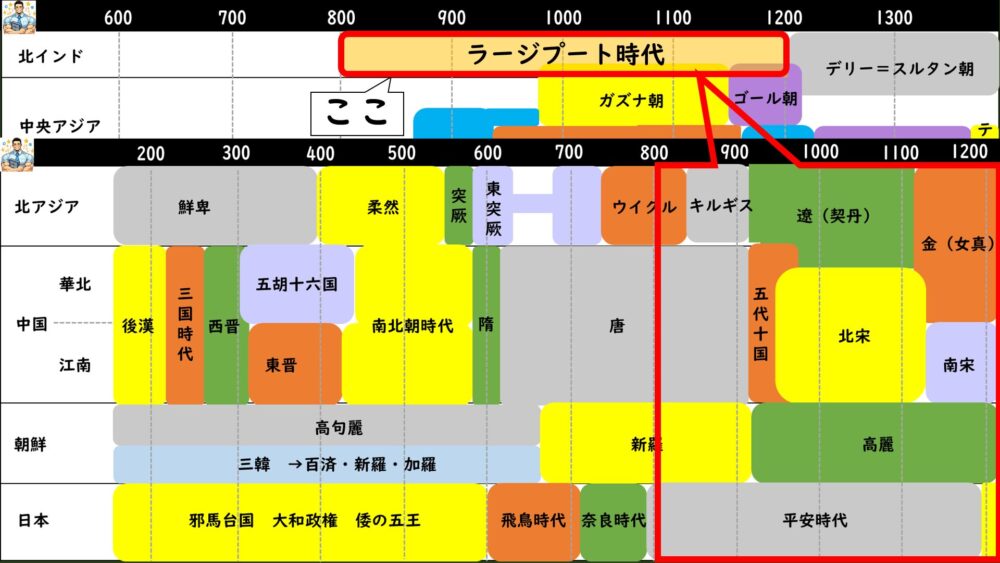

今回の時代はここ!

ラージプート時代

ラージプートとは?

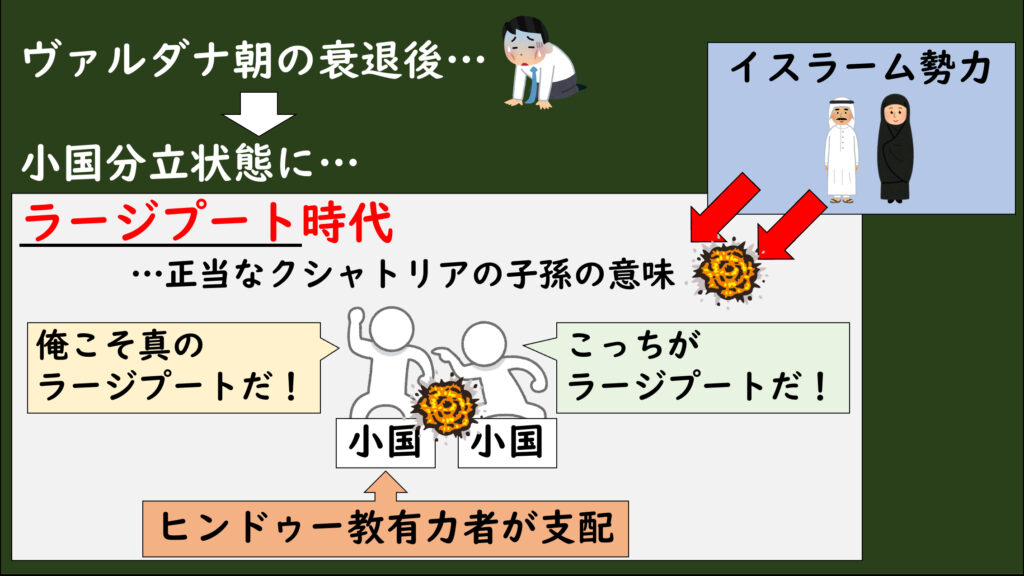

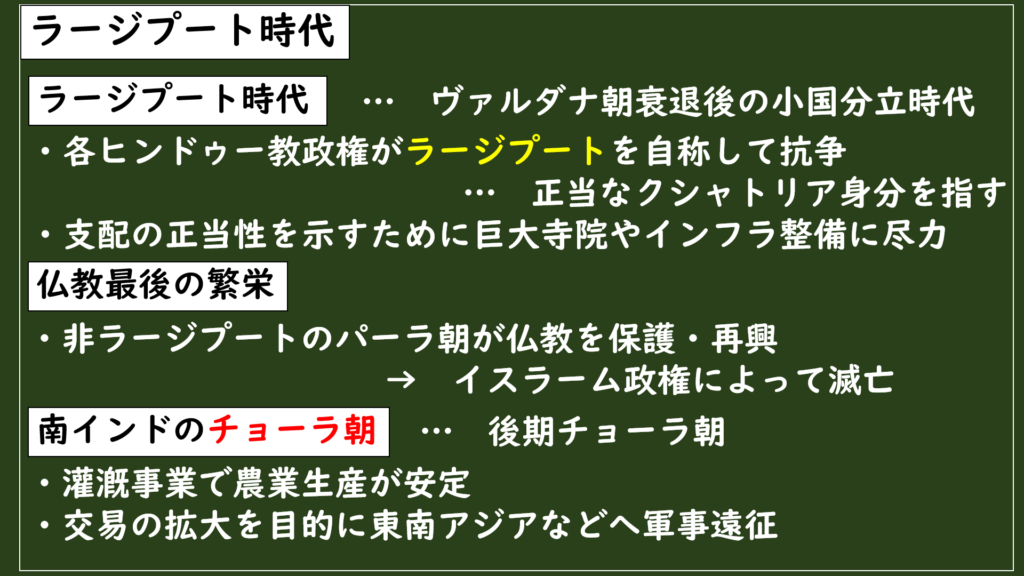

ヴァルダナ朝が衰退して8世紀以降の北インドでは統一されず、各地にヒンドゥー教を信仰する小国が分立して抗争し合う状態でした

これらの小国の支配者はヒンドゥー教の有力者(地主層)で、正当なクシャトリア(支配階級)の子孫を意味するカーストであるラージプートを互いに自称して抗争していました。

なので、この分裂期をラージプート時代と呼ばれているんですね。

ラージプートとは、サンスクリット語のラージャプトラ(王子の意味)が語源だそうです。

10世紀ごろからはイスラーム勢力もインドに進出してきますが、小国分立状態では撃退することができず、抗争状態が続いてしまい、最終的にはイスラーム勢力に飲み込まれてしまいます。

SQ:ラージプート政権の政策目的とは?

自分が新たに小国の政権を勝ち取った際に、どんな政策を重視しますか?当時は小国が興亡していた状況を踏まえて考えてみてください。

小国が興亡している状況なので、自国が正当なラージプート政権であり、少しでも早く政治が安定するように、国民に支持してもらえるような政策を積極的におこなって支配者として認めてもらいたいです!

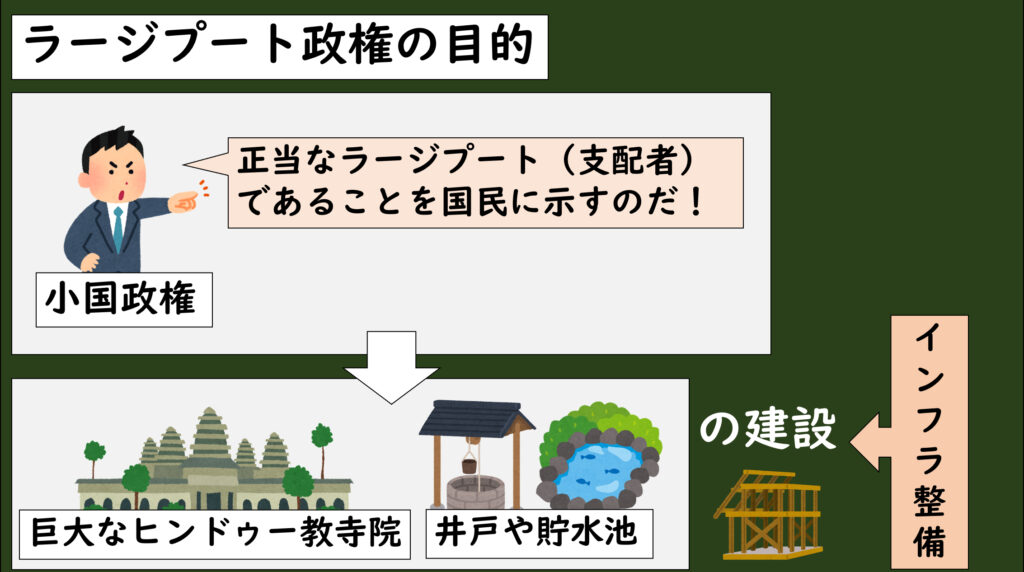

いいですね。各国は周辺が敵国のため、いかに早く国民に”正当な支配者(ラージプート)”であるかを示して政治を安定させる必要があったんですね。

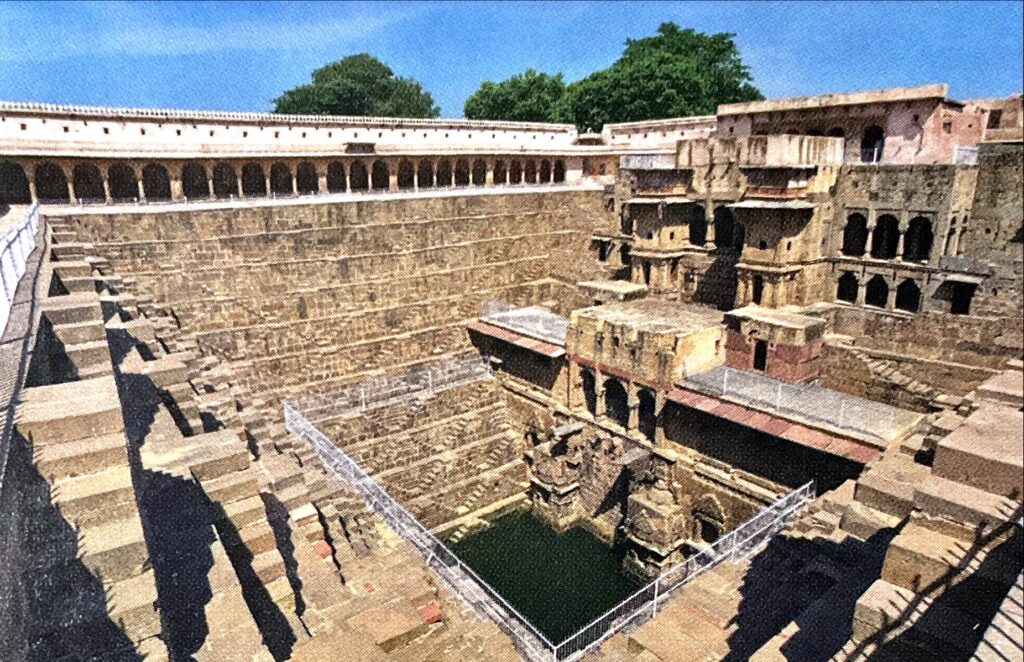

なので、各国の政権は支配の正当性を示すために、巨大なヒンドゥー教寺院を建立したり、井戸や貯水池の建設などのインフラ整備に力を入れました。

政権の支配に正当性があることを国民に示す目的で巨大な寺院やインフラ整備などの政策をおこなった。

支配の正当性を示すための政策はラージプート政権に限らず、どの時代のどの国でも行われていますね。

ラージプート諸国はイスラーム勢力との抗争を繰り返しながら、最終的には13世紀にイスラーム政権のデリー=スルタン朝に統一され、分裂期は幕を閉じることになります。

仏教国最後の繁栄

小国の中には非ラージプート政権の王朝も存在していました。

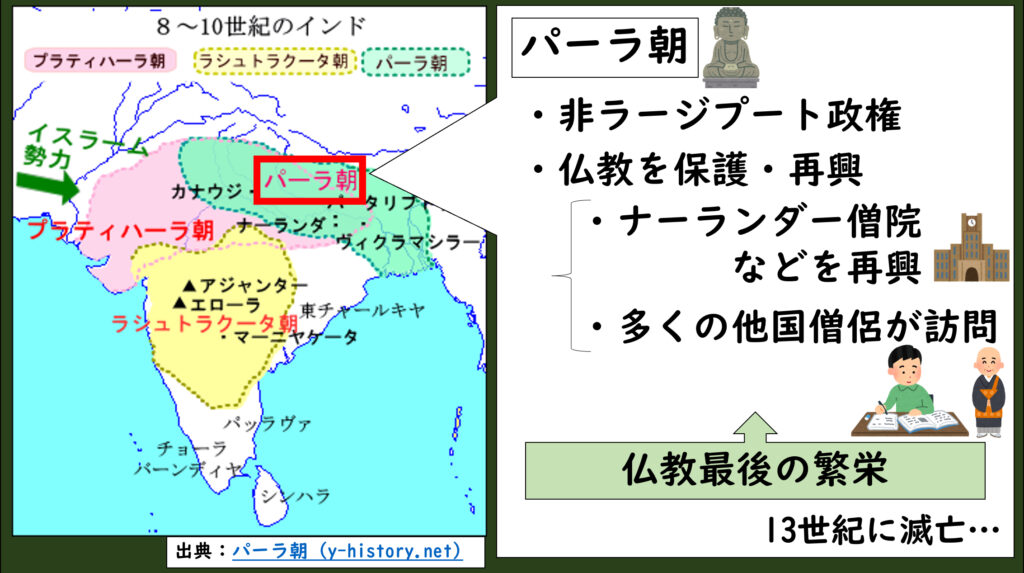

仏教を保護した最後の王朝であるパーラ朝です。

このパーラ朝は8~12世紀にかけてベンガル地方を治め、過去にマウリヤ朝やグプタ朝が治めていた都パータリプトラやナーランダー僧院を支配下に入れていました。

さきほども言った通り、このパーラ朝は他のラージプート政権と対等に渡り合い、仏教を保護した最後の王朝でもありました。

ナーランダー僧院などの仏教学院を復興し、各地で衰退していた仏教に最後の繁栄期をもたらしました。

国外のネパールやチベット、東南アジアからも多くの僧侶が訪れたことでパール朝の仏教美術などが各地に大きな影響を与えたんですよ。

このように仏教を復興したパーラ朝でしたが、最終的には13世紀にイスラーム勢力のゴール朝の侵攻をうけて、寺院や僧院などが破壊され、仏教最後の繁栄は終わってしまいました。

南インドのチョーラ朝

ラージプート時代に、南インドで代表的な王朝だったのがチョーラ朝でした。

このチョーラ朝は以前の[3-1.4]南インドの王朝と海上交易でも登場しましたが、一度グプタ朝に滅ばされらのち、後期チョーラ朝として9世紀に再興したんです。※以後、後期チョーラ朝と記載。

後期チョーラ朝では、灌漑施設を積極的に建設して安定した農業生産を実現していました。

その生産力を背景に後期チョーラ朝は南インドの利点を活用していきます。

復習になりますが、前期チョーラ朝の政策の特徴は覚えていますか?

忘れた方は[3-1.4]南インドの王朝と海上交易をご覧ください。

「海の道」を使った海上交易を盛んにおこなっていました。

そうですね。前期チョーラ朝と同様、後期チョーラ朝も「海の道」の海上交易を活発におこないました。

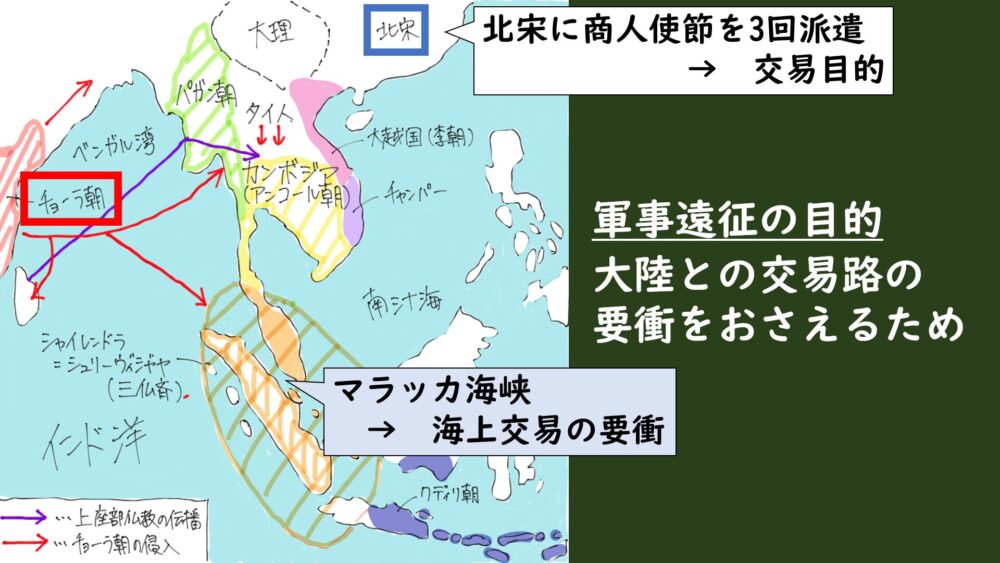

さらにその海路を利用して、セイロン島や東南アジアのシュリーヴィジャヤなどに遠征をおこない、勢力圏を拡大しようとしました。

シュリーヴィジャヤ・・・現在のマレー半島・スマトラ島・ジャワ島西部を支配していた仏教国。

SQ:なぜ東南アジアまで遠征をおこなったのか?

後期チョーラ朝は、中国の北宋に対して3回ほど商人使節を派遣していたことが、北宋の資料の記録に残っています。

巨大な王朝との交易はそれだけ取り扱う量も段違いですからね。それだけ利益が期待できるんです。

しかし、直接北宋(中国)との交易をおこなうには、要衝のマラッカ海峡やマレー半島を通る必要がありました。

海上交易をスムーズにおこなうためにはシュリーヴィジャヤなどの東南アジア諸国が障壁となって邪魔だったのかもしれませんね。

加えて、東南アジアには原産の香辛料が採れました。支配することができれば、それらの利益も得ることができます。

それらによって遠征をおこなったのではないかと推測できます。

大陸(中国など)との交易路の要衝をおさえ、香辛料などの利益を得るために、軍事遠征をおこなったと考えられる。

このように、後期チョーラ朝は海上交易路を利用して広範囲に活動していますね。

積極的な軍事遠征や使節派遣は、海上交易で得た資金力と安定した農業生産が不可欠です。それだけ後期チョーラ朝には国力があったというわけですね。

海上交易で繁栄した後期チョーラ朝でしたが、13世紀にドラヴィタ系のタミル国家であったパーンディヤ朝によって支配され、滅亡してしまいました。

その後、パーンディヤ朝もイスラーム政権のデリー=スルタン朝によって支配されることになります。

王朝の入れ替わりが複雑ですが、最後は全てイスラーム政権に取って変わったと覚えておけばいいでしょう。

まとめ

MQ:各地方政権はどんな目的で政策をおこなっていたのか?

A:ラージプート諸国は支配の正当性を示す目的として巨大寺院やインフラ整備をおこなった。非ラージプートのパーラ朝は仏教を保護して再興させるために僧院などの再建に努めた。南インドのチョーラ朝では、交易の拡大を目的に軍事遠征や使節派遣を積極的におこなった。

今回はこのような内容でした。

今回は小国分立の中で、各国がどんな目的で政策をおこなっていたのか見てきました。この分裂期は最終的に13世紀にイスラーム勢力によって支配され、統一されることになります。

それから南アジア(インド)は近世までイスラーム勢力に統治されていくことになります。

次回は、中国と南アジアの間に位置する東南アジア世界に入っていきます!それではお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント