この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はアラブ人によって統一された政権が、各地に分裂していきます。

どのようにして各地に政権が分裂していったのか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:イスラーム帝国はどのようにして各地に分裂していったのか?

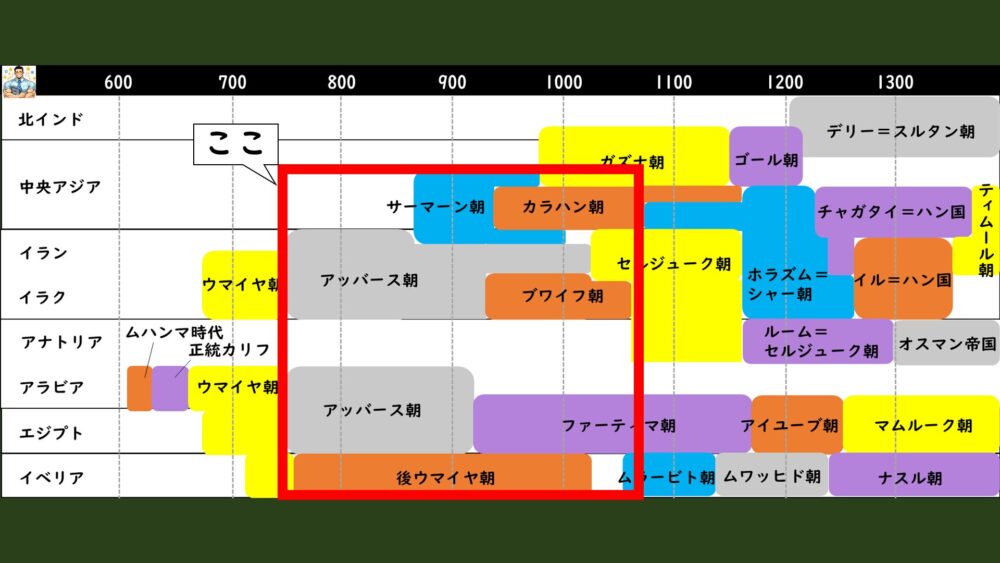

今回の時代はここ!

後ウマイヤ朝

SQ:後ウマイヤ朝がヨーロッパに与えた影響とは?

アラブ人による征服運動で支配した土地は、ウマイヤ朝に引き継がれて拡大が進められましたよね。

しかし、アラブ人優遇政策をしたことでアッバース家を中心とするクーデターでウマイヤ朝は滅びてしまい、アッバース朝が建国されました。

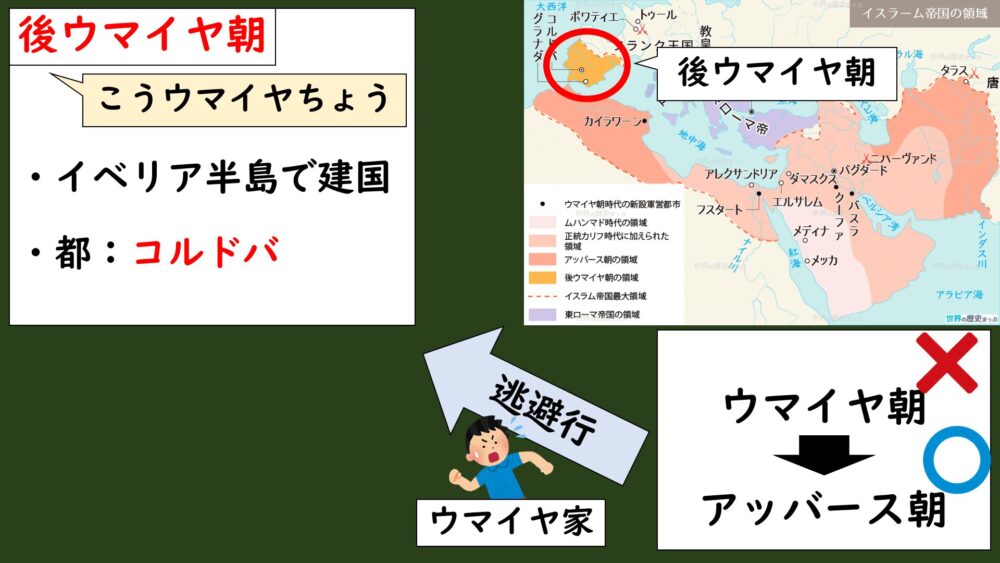

そのウマイヤ朝が滅亡した後、生き残ったウマイヤ家の一人がヨーロッパのイベリア半島に逃れて新たな王朝が開かれます。

その王朝は後ウマイヤ朝と言い、コルドバという都市を中心に建国されました。

後ウマイヤ朝は「ごウマイヤちょう」ではなく「こうウマイヤちょう」と読むので注意しておきましょう。これは区別するために「後」を付けているだけで、当の本人たちは「ウマイヤ朝」を名乗っていました。

後ウマイヤ朝はアッバース朝の権威がまだイベリア半島まで届いていなかったので、残っていたウマイヤ家の権威を上手く利用して建国できた王朝なんです。

後ウマイヤ朝は現地(イベリア半島)の習慣や制度を取り入れながら統治をおこなったので、支配は安定していました。

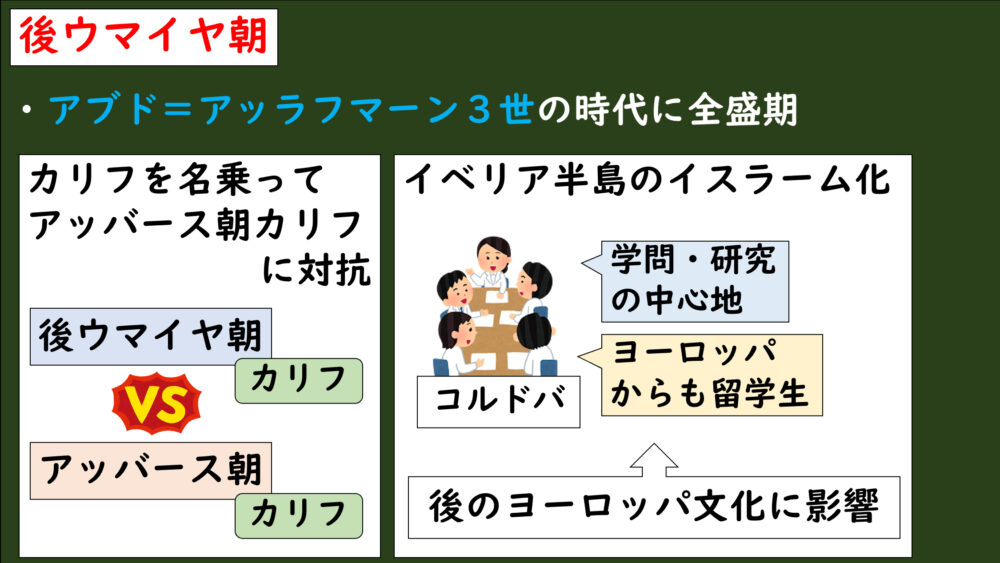

アブド=アッラフマーン3世の時代に全盛期を向かえて、領土を最大化しました。

それまではアミール(将軍、地方総督)を名乗っていたのですが、カリフを名乗るようになり、アッバース朝のカリフと真っ向から対立する関係になりました。

まあ、もともとアッバース朝は目の敵でしたからね。

アッバース朝とは当然敵対する関係だったんですが、バグダードで発展した学問や文化は積極的に吸収して、コルドバを中心にイベリア半島でもイスラーム文化を発展させました。

後ウマイヤ朝によってコルドバは西方のイスラーム文化の中心地になっていき、ヨーロッパからも学問や文化を学ぶために留学生が集まるほどの文化都市になっていきました。

このように後ウマイヤ朝によって、留学生やムスリム商人などを中心にヨーロッパにも文化が浸透していきました。

特にヨーロッパでは当時、ギリシアなどの文化はすでに忘れられていたので、イスラーム文化によってギリシア哲学や美術が再び注目されるようになって、近代科学や美術(ルネサンス)に繋がっていくことになります。

イスラーム文化によって、ヨーロッパ文化の基礎が出来上がっていったわけなんですね。

イベリア半島でのイスラーム化を発展させ、それがヨーロッパに渡ったことでその後の近代科学やルネサンスなどの美術に影響を与えた。

その後、後ウマイヤ朝は10世紀まで繁栄しましたが、カリフの地位をめぐって争いが起きて、地方勢力のクーデターによって、1031年に滅亡してしまいました。

その後、イベリア半島では30ほどのイスラーム政権が興亡する混乱状態になっていきました。

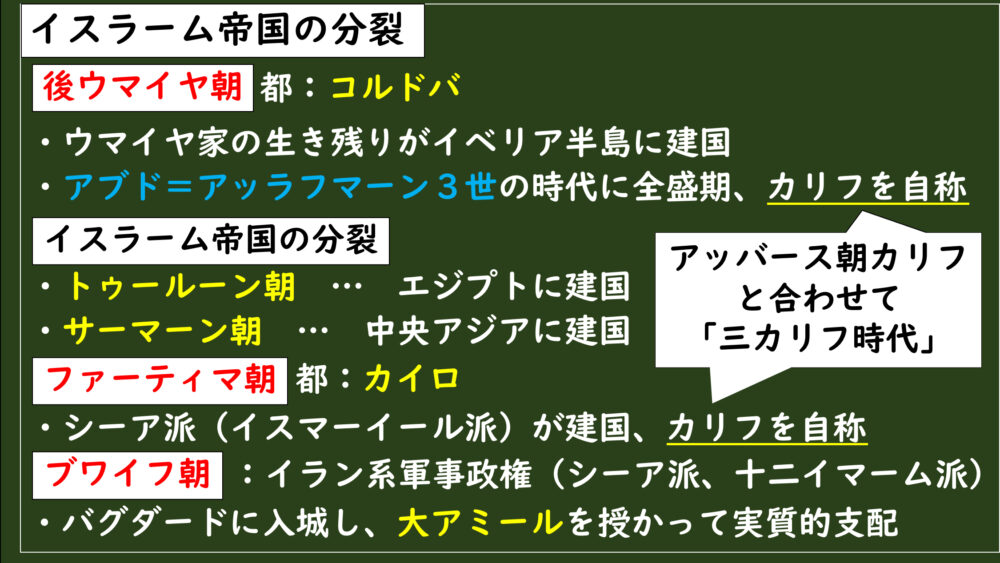

イスラーム帝国の分裂

アッバース朝カリフの権威低下

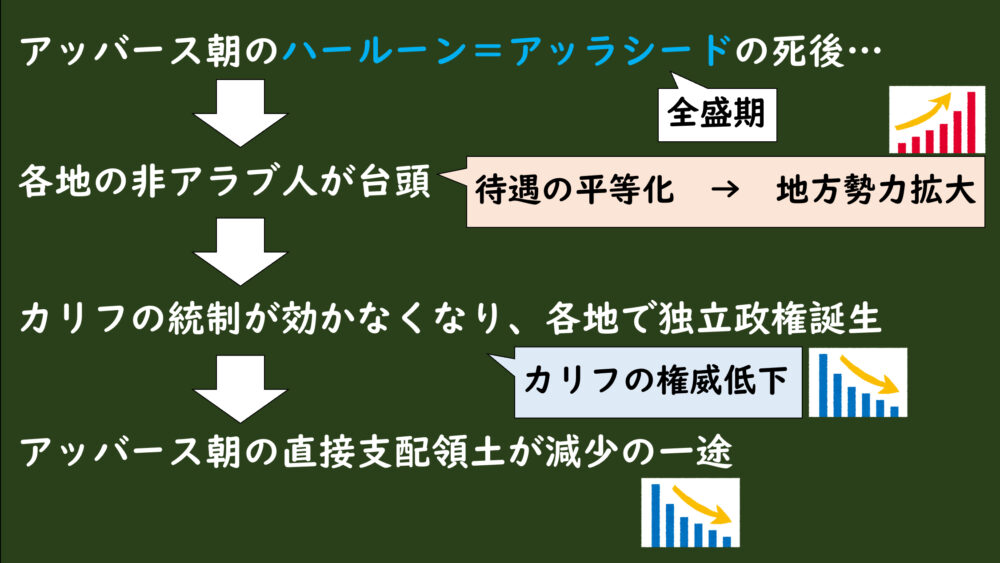

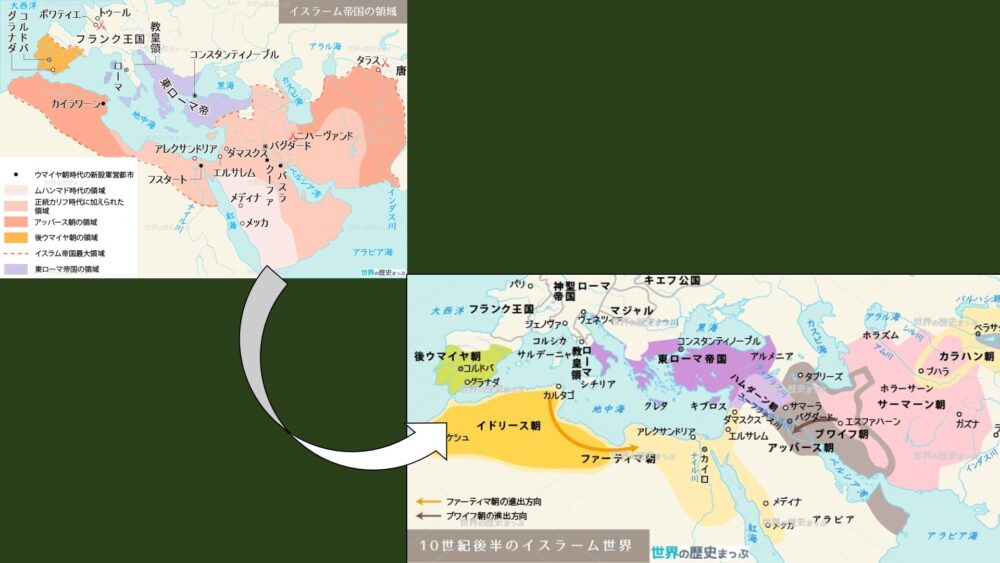

アッバース朝ではハールーン=アッラシードの時代に全盛期を向かえましたが、彼の死後は地方で非アラブ人たちの統制が効かなくなっていき、地方政権が誕生するようになっていきます。

イスラーム帝国になってアラブ人と待遇が平等になった非アラブたちが地方で力を蓄えたということが考えられますね。逆にいうとそれだけカリフの権威も落ちたということです。

カリフの指示を聞かずとも我々は自分たちで統治できます!

みたいな感じでしょうか。これによってアッバース朝が直接支配する領土は時代を追うごとに縮小していき、最終的にはバグダード周辺だけになっていくことになります。

トゥールーン朝

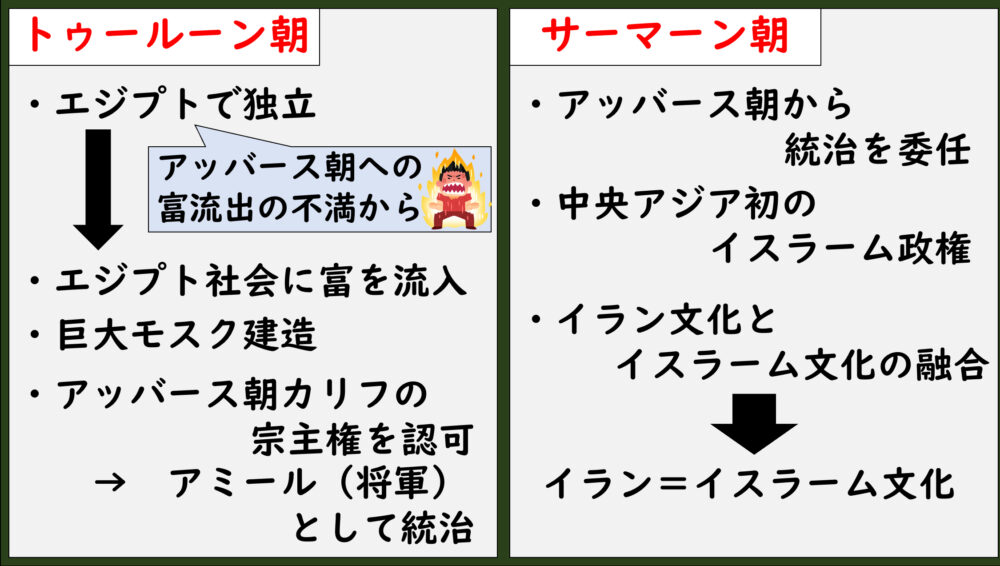

アッバース朝の支配下にあったエジプトでは、資源などの富がバグダードに流れていくことに反発していました。

そこにエジプト総督だったトルコ人によってアッバース朝から独立してトゥールーン朝が建国されました。

トルコ人はイスラーム政権下で戦闘に長けた軍人奴隷(マムルーク)として活躍し、次第に政治でも頭角を現していきました。

必要不可欠になると発言権などが上がりますからね。

マムルークについては今後扱っていきますね。

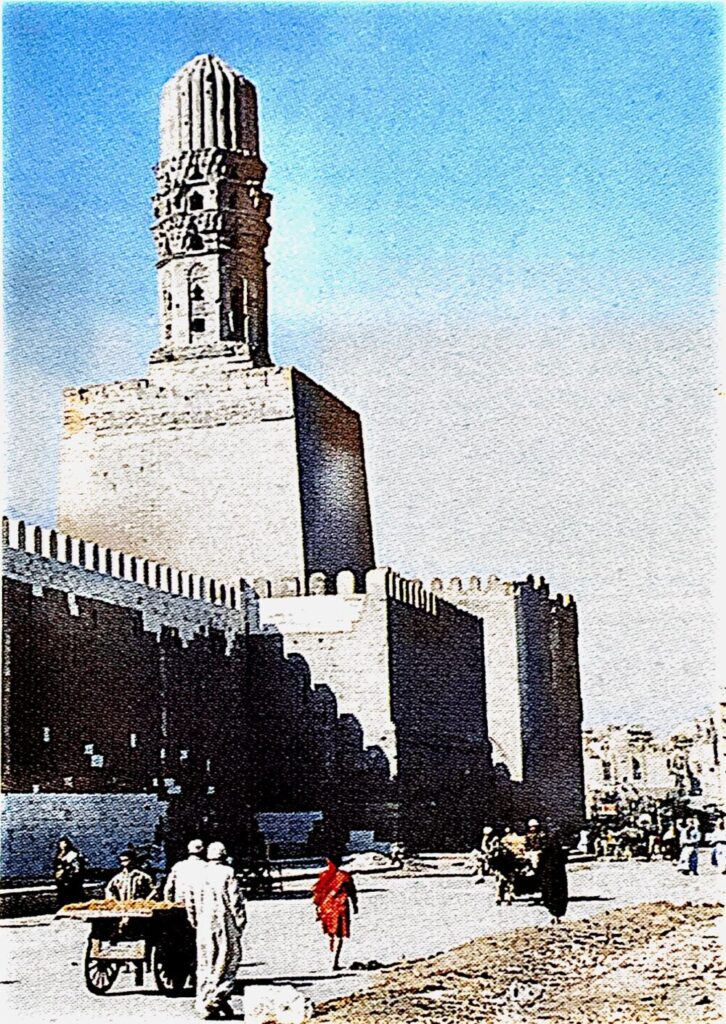

トゥールーン朝はイスラーム政権の統治になってからはじめて、エジプト社会のために富を利用する王朝になって、エジプトには巨大なモスクも建設されて繁栄しました。

独立したものの、アッバース朝カリフの宗主権は認めていて、形式上アミール(将軍、地方総督)として統治を委任されたことになっていました。

宗主権・・・他国の内政・外交などを支配・管理する権利。

一応、イスラーム教の後継者(カリフ)は建てておかないとな。

みたいな感じだったんでしょうか。

しかし、この王朝は長くは続かず、再びアッバース朝に吸収されてしまいました。

サーマーン朝

中央アジアではイラン系の有力者がイスラーム教を受け入れたことで、アッバース朝カリフから気に入られて、中央イランの統治を委任されてサーマーン朝が建国されました。。

エジプトのトゥールーン朝と比べると、アッバース朝から公式に委任されて建国された王朝であることがわかりますね。

ちなみにサーマーン朝の中心地となったのはソグディアナでした。

サーマーン朝は中央アジア初のイスラーム政権で、イラン文化とイスラーム文化が融合したイラン=イスラーム文化が誕生しました。

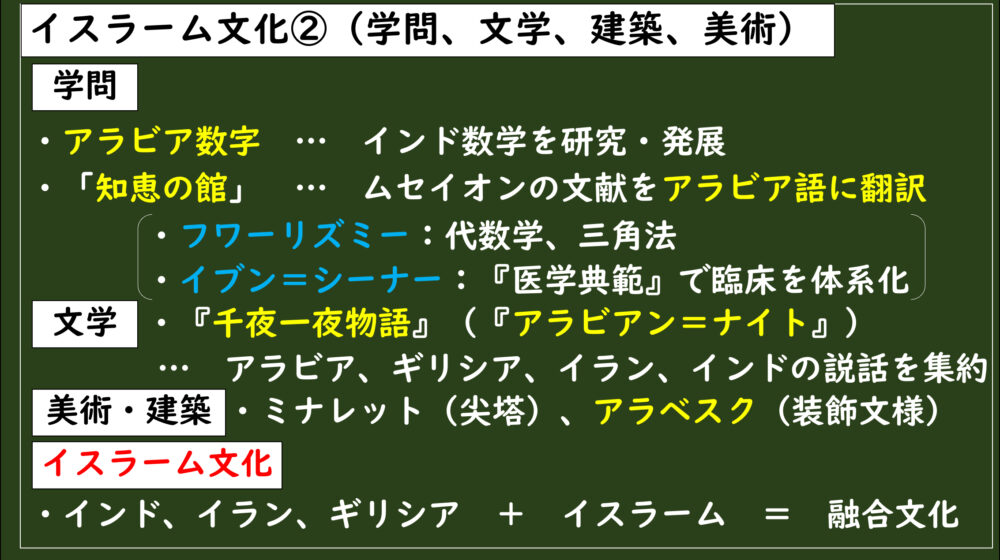

医学者だったイブン=シーナーはサーマーン朝で生まれたイランでした。

しかし、サーマーン朝も短命で約100年と少しでトルコ系のカラ=ハン国に滅ぼされてしまいました。

ファーティマ朝

上記のトゥールーン朝やサーマーン朝は、あくまでアッバース朝を宗主国として統治を委任されていました。

しかし、中には後ウマイヤ朝のようにアッバース朝カリフに真っ向から敵対する王朝が他にも現れます。

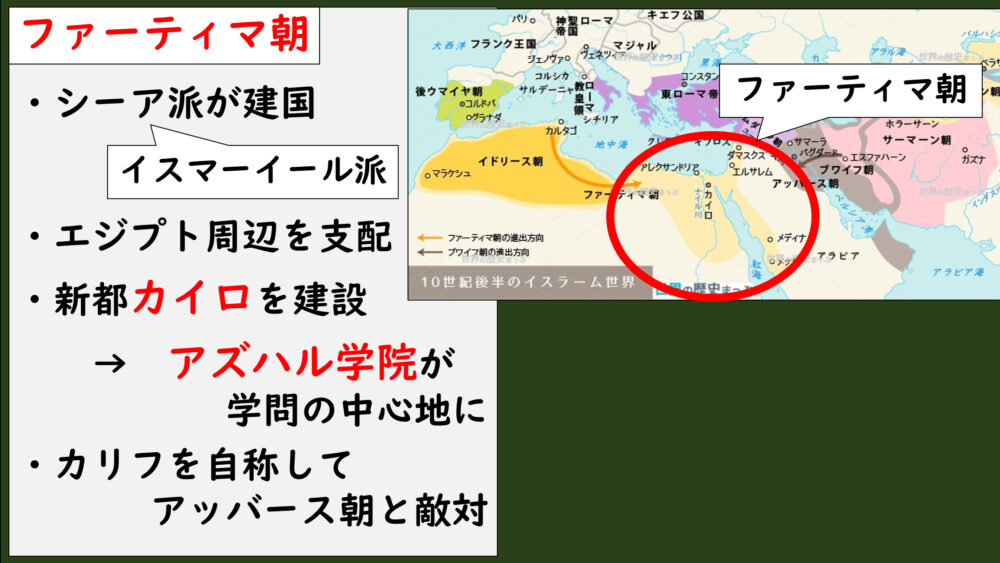

そのひとつがエジプトに建国されたファーティマ朝です。

このファーティマ朝は、シーア派の一派だったイスマーイール派が、アフリカで兵を挙げて、アッバース朝が支配していたエジプト周辺の北アフリカを征服して建国された王朝でした。

イスマーイール派とは、シーア派の後継者をめぐる問題で分かれた宗派で、シーア派の中でも過激な思想を持っていたそうです。

ちなみにシーア派が政権を握った王朝はファーティマ朝が初めてでした。

ファーティマ朝は、エジプトのナイル川近くに新都カイロを建設しました。

カイロは古代エジプトではなくてイスラーム政権下で造られたんですね。

カイロにはイスラーム信仰や法律の研究がされたアズハル学院が置かれて、イスラーム世界各地から留学生が集まって研究が盛んにおこなわれました。

このカイロはアッバース朝が衰退していくにつれてバグダードに代わる学問の中心地になっていきました。

このように繁栄したファーティマ朝ですが、シーア派としてアッバース朝に対して挙兵して建国された王朝だったので、当然アッバース朝カリフは認めずに、自らカリフを自称して敵対しました。

ファーティマ朝は10世紀初めごろに建国されて、12世紀中ごろのカリフ継承問題で滅亡するまで続きました。

三カリフ時代

今まで説明してきた通り、アッバース朝カリフの権威が低下して各地に非アラブ人によるイスラーム政権が多数出現しました。

その中でも、後ウマイヤ朝やファーティマ朝はアッバース朝カリフから真っ向から対立して、それぞれカリフを自称してイスラーム世界は、複数のカリフがいるカオス状態になってしまいました。

このように10世紀から始まったイスラーム政権分裂時代を3人のカリフがいたことから「三カリフ時代」といったりします。

このような状況からイスラーム帝国の分裂は決定的になってしまい、絶対的存在だったカリフの権威はイスラーム世界で低下してしまったんです。

まあ、モノ(商品)と同じで数が増えれば価値が下がっちゃいますから。

だって国ごとにカリフがいればイスラーム教徒は誰の言葉を信じれば良いかわからなくなりますからね。

そりゃ絶対的な信用を失っても仕方ないですよね。

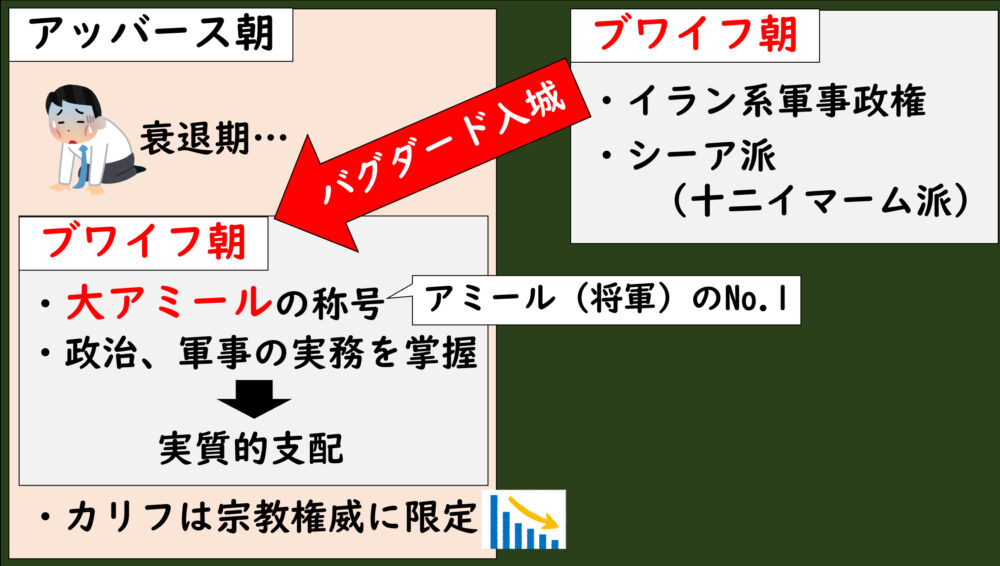

ブワイフ朝

ブワイフ朝の台頭

アッバース朝の衰退によって、イランではイラン系軍人が建国したブワイフ朝が台頭してきます。

このブワイフ朝はシーア派の中でも十二イマーム派の軍事政権で、アッバース朝の衰退に乗じてバグダードに入城して、アッバース朝カリフを意のままに操ってしまったんです。

十二イマーム派とはシーア派の多数派で、先ほど出てきたイスマーイール派が少数派になります。

ブワイフ朝はカリフを名乗らず、アッバース朝カリフから大アミールの称号を授かって実質的にアッバース朝を支配してしまいました。

大アミールとはアミール(将軍、地方総督)の中のNo.1という役職です。

これによってカリフの役割が大きく変わってしまい、

という形になってしまいました。

日本の鎌倉~江戸時代にかけての天皇と将軍の関係に似ていますね。

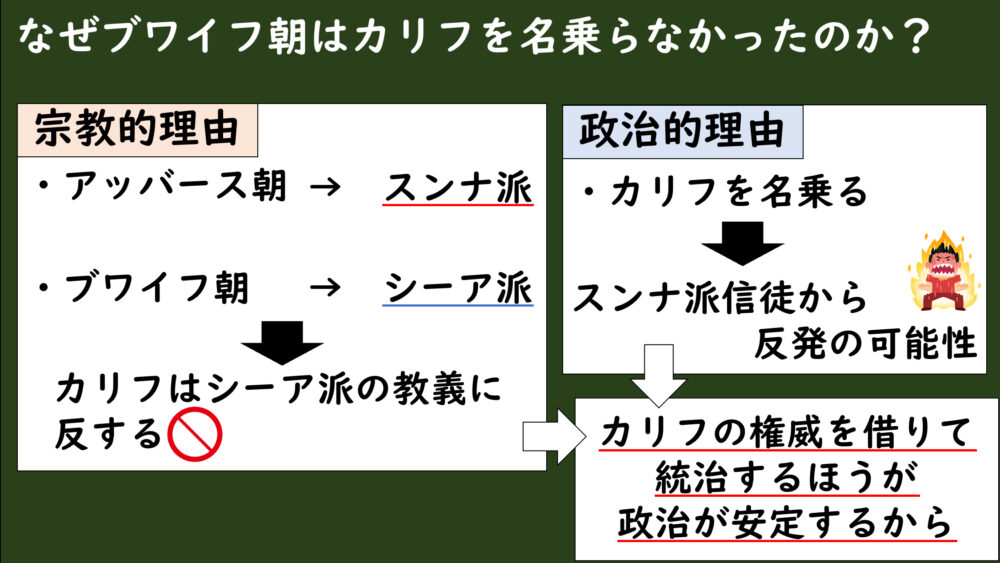

SQ:なぜブワイフ朝はカリフを名乗らなかったのか?

ここで疑問に思うのが、今まで分裂したイスラーム政権にはカリフを自称する王朝が複数ありましたよね。

ではなぜブワイフ朝はアッバース朝を実質的に支配したにも関わらず、カリフを自称しなかったんでしょうか?

みなさんも考えてみましょう。

これには大きく2つの理由があったと考えられます。

まず一つ目が「宗教」による理由です。

ブワイフ朝はシーア派でしたよね。

しかし、アッバース朝カリフはスンナ派でした。

シーア派の教えでは、預言者ムハンマドの血筋じゃないと後継者になれないので、スンナ派の後継者であるカリフを名乗ることが難しかったんです。

これに関連して2つの目が「政治」に関する理由です。

同じくシーア派であるブワイフ朝がスンナ派のカリフを名乗ると、多数派であるスンナ派の信徒から反発を受けることが必須だったので、カリフの権威を借りて統治するほうが政治が安定したんです。

君たち(スンナ派)のカリフがこう言っているんだから従ってください。

みたいな感じでしょうか。

このように、ブワイフ朝は宗派や政治的な意図から、軍事力を背景に実質的に支配しながらアッバース朝カリフを保護することで、混乱を防止する「バランス型」の統治をおこなって支配を成功させたわけなんです。

シーア派がスンナ派カリフを名乗ることへの矛盾や、スンナ派などからの反乱を抑えて統治を安定させるため。

アッバース朝の実質的終焉

ブワイフ朝が実質的な統治を担ったことで、アッバース朝カリフの権威は名目だけになってしまいました。

その後も、王朝が変わってもカリフが統治を任されることはなく、宗教的権威に限定されてしまいました。

なので、アッバース朝自体はバグダード周辺で残り続けましたが、王朝としては機能を失って形だけの存在になりました。

なので実質的にはブワイフ朝に統治が委任された時点でアッバース朝の支配は終わったと考えられますね。

完全滅亡は13世紀にモンゴル帝国のフラグが侵入した際にカリフもろとも殺害されて滅亡し、約500年の歴史に幕を閉じました。

まとめ

MQ:イスラーム帝国はどのようにして各地に分裂していったのか?

A:非アラブ人たちの立場が向上したことや、カリフの権威が低下したこと、反体制派がカリフに敵対したことで、各地に独立政権が誕生してイスラーム帝国が分裂した。

今回はこのような内容でした。

次回からはヨーロッパ世界に入っていきます。今でこそ世界の中心として繁栄していますが、当時は片田舎の文明でした。その文明はどのように発展していったのか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント