この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は西ヨーロッパ各国にフォーカスする第1回目としてイギリスについてみていきます。身分制議会の登場でイギリスの王権はどのように変化していったのか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:イギリスでは身分制議会によって王権はどのように変化していったのか?

今回の時代はここ!

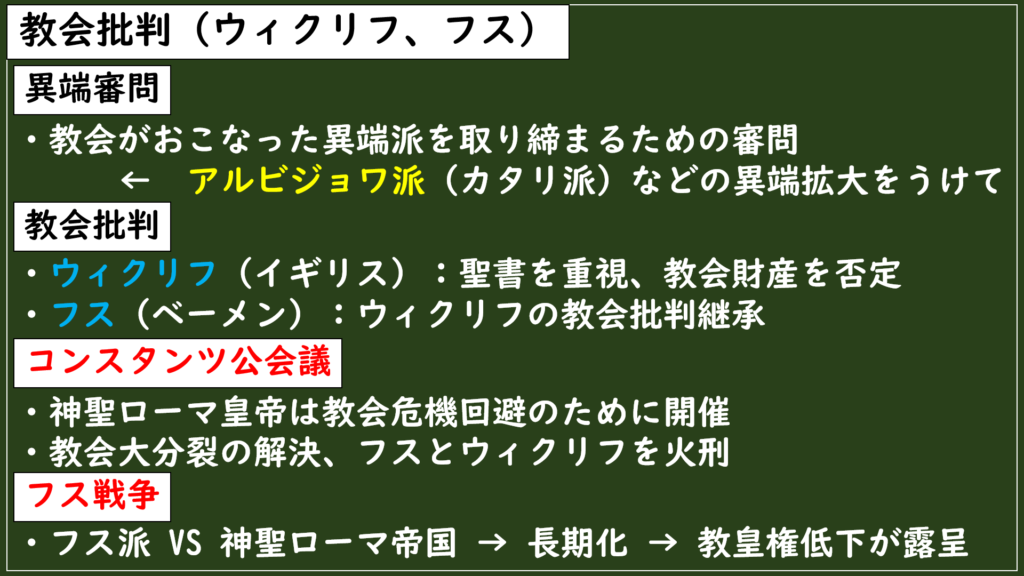

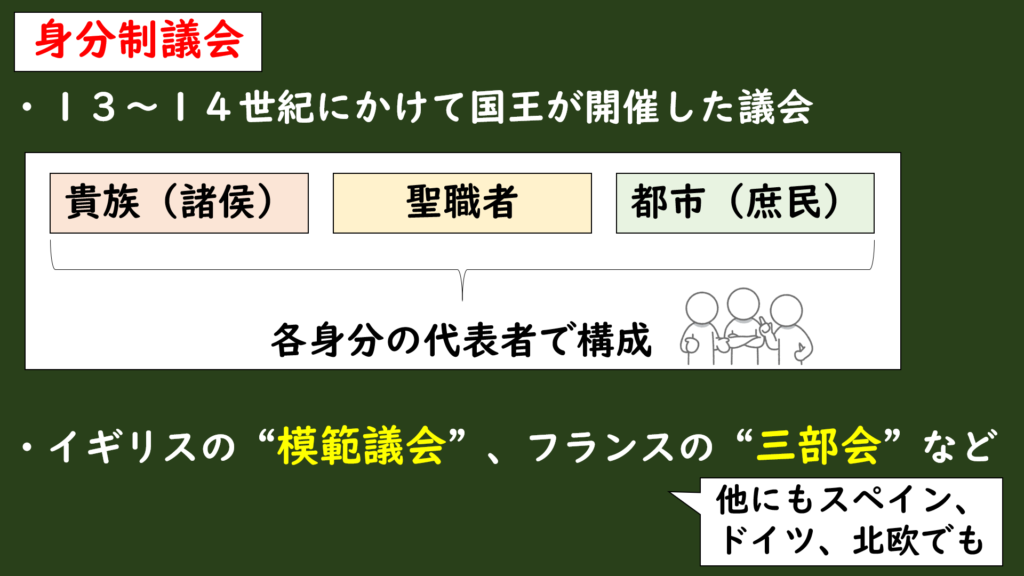

身分制議会

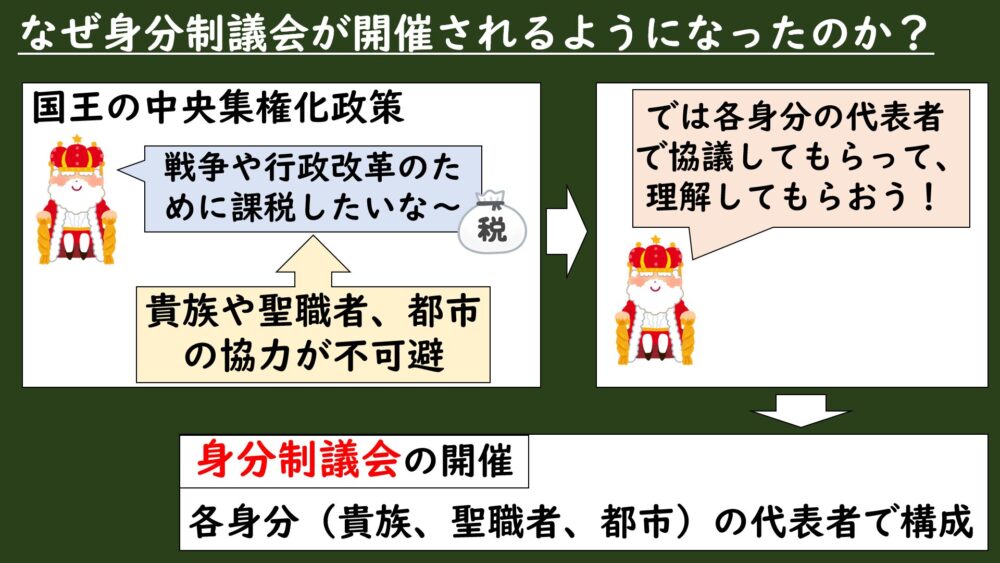

SQ:なぜ身分制議会が開催されるようになったのか?

身分制議会とは、13~14世紀にかけて国王が開催した貴族(諸侯)・聖職者・都市(庶民)の代表が出席して議論する議会のことを指します。

この後登場するイギリスの模範議会やフランスの三部会、他にもドイツやスペイン、北欧などでも導入されていました。

では、なぜこの時代に国王主催の身分制議会が開かれるようになったんでしょうか?

まずは、今までの授業を振り返って、この13~14世紀に権力を伸ばしたのはどういう人たちでしたか?

国王です!

そうでしたね。それまで一諸侯に過ぎなった国王ですが、教皇や諸侯の権威が低下したことで国王が強くなっていったんですよね。

そして、王権をさらに強化(中央集権化)したいと考えた国王たちは、

権力強化のために戦争や行政改革をしたいから、もっと財源が必要になるな~。

と思い立ちますが、王権が強くなったからといって新たに課税しようとしても、さすがに他の貴族(諸侯)や聖職者、都市などからの協力なしには実現させることはできませんでした。

貴族(諸侯)や聖職者は荘園の不輸不入権がありますし、都市も大商人を中心に1つの都市国家として独自の経済圏を持っていたので、国王も一筋縄ではいかなんです。

そこで国王は、

課税に対してできるだけ反発をなくすために、各身分の代表者を呼んで話し合ってもらおう。

ということで国王が開催したのが、各身分(貴族、聖職者、都市)の代表者で構成される身分制議会だったんです。

この身分制議会による話し合いによって、国王は支持を固めて国内を統一しようとしたんですね

王権が伸長するなかで、中央集権化に伴う課税を要請するために各身分の代表者が出席する身分制議会が開催されるようになった。

プランタジネット朝の誕生

ではここからはイギリスの身分制議会と王権についてみていきましょう。

ノルマン朝断絶とヘンリ2世

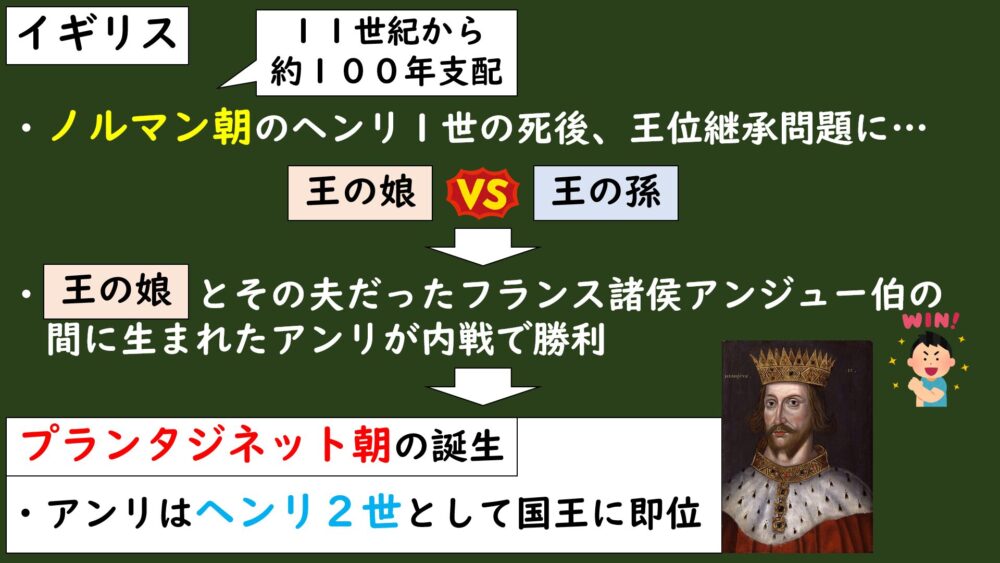

イギリスではウィリアム1世によって建国されたノルマン朝が11世紀から約100年弱続いていましたが、国王ヘンリ1世には跡継ぎがいなかったので、彼の死後に王位継承争いが起きてしまいます。

ちなみにノルマン朝はウィリアム1世によって征服されてできた王朝なので、初めから国王の権力が強い王朝でした。

この王位継承争いは主に国王ヘンリ1世の娘と、孫にあたる人物にそれぞれ貴族や聖職者がついて内戦に発展したものでした。

この内乱は最終的に、国王の娘とその夫だったフランス諸侯アンジュー伯の間に生まれたアンリという人物が内戦に勝利して王位継承権を獲得しました。

こうしてアンリはヘンリ2世としてイギリス国王に即位することになり、成立したのがプランタジネット朝でした。

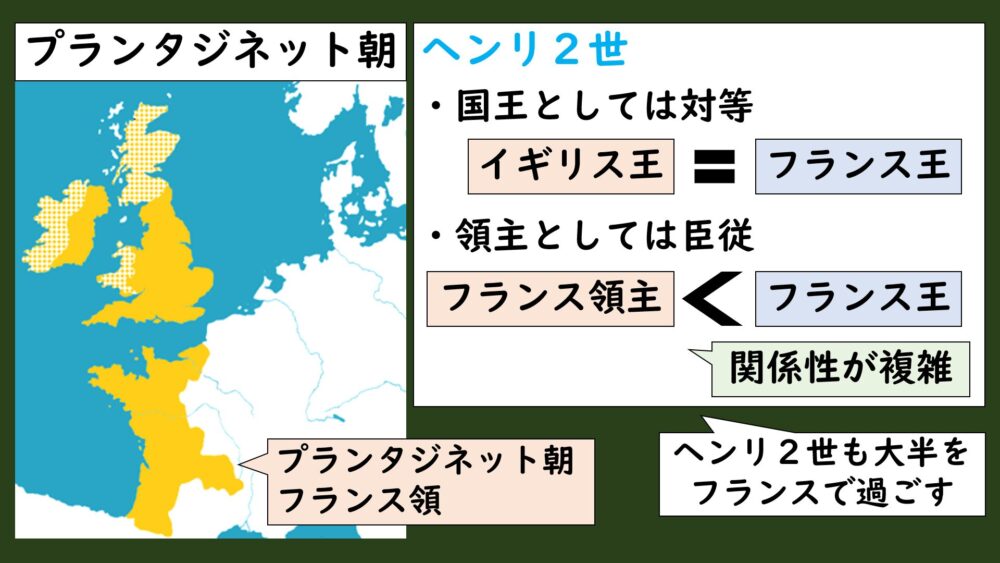

しかし、このヘンリ2世はもともとフランス諸侯のアンジュー伯の息子でもあったため、そのアンジューも継承することになり、プランタジネット朝はイギリス王朝でありながら、フランス領の一部に所有する広大な王朝として成立しました。

ここからは少し複雑なんですが、ヘンリ2世はイギリス王としてフランス王とは対等だったんですが、フランス領主としてはフランス王に対して封建的主従関係になる契約を結んで臣従する関係だったみたいです。なんかややこしいですね。

でも実際にはフランス王(カペー朝)よりもヘンリ2世の領土の方が大きかったそうですよ。ヘンリ2世もフランスで暮らすことが多かったそうです。

リチャード1世

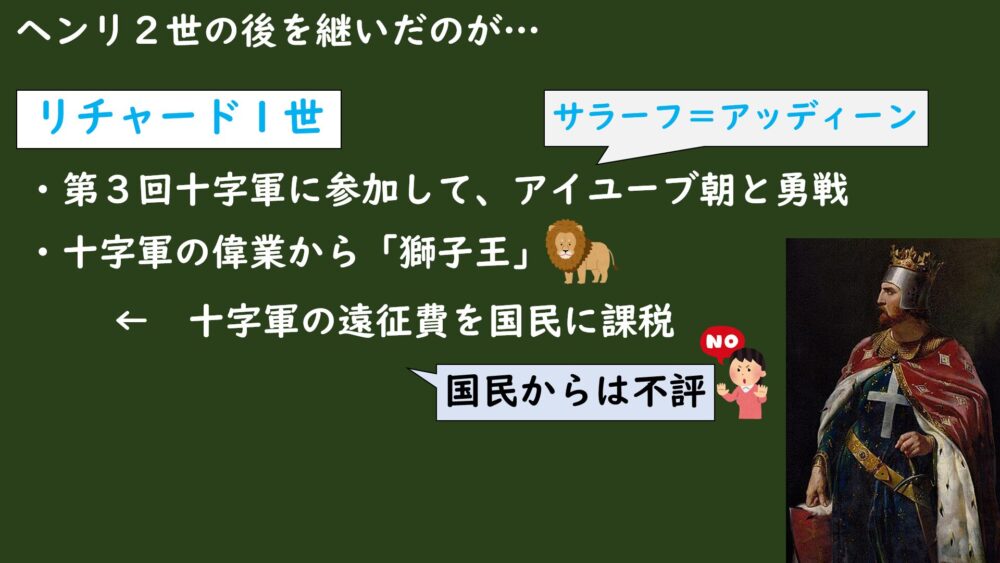

そんなヘンリ2世の後を継いだの息子のリチャード1世でした。

リチャード1世は第3回十字軍に参加してアイユーブ朝のサラーフ=アッディーンと渡り合ったことで有名ですね。

その偉業から「獅子王」とも呼ばれたりもしたんですが、十字軍の遠征費のために課税したことから国民からの評判は良くなかったそうです。

大憲章(マグナ=カルタ)

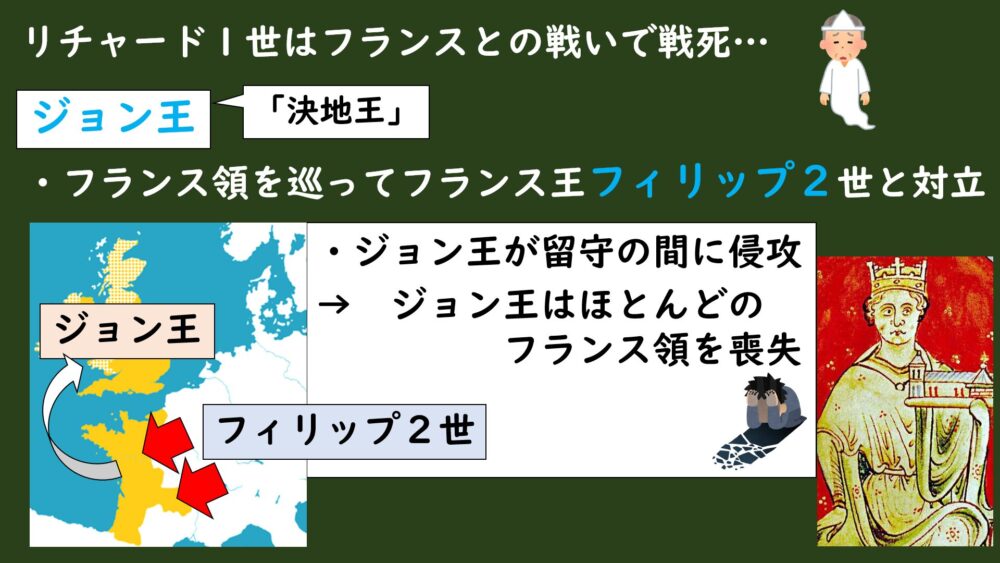

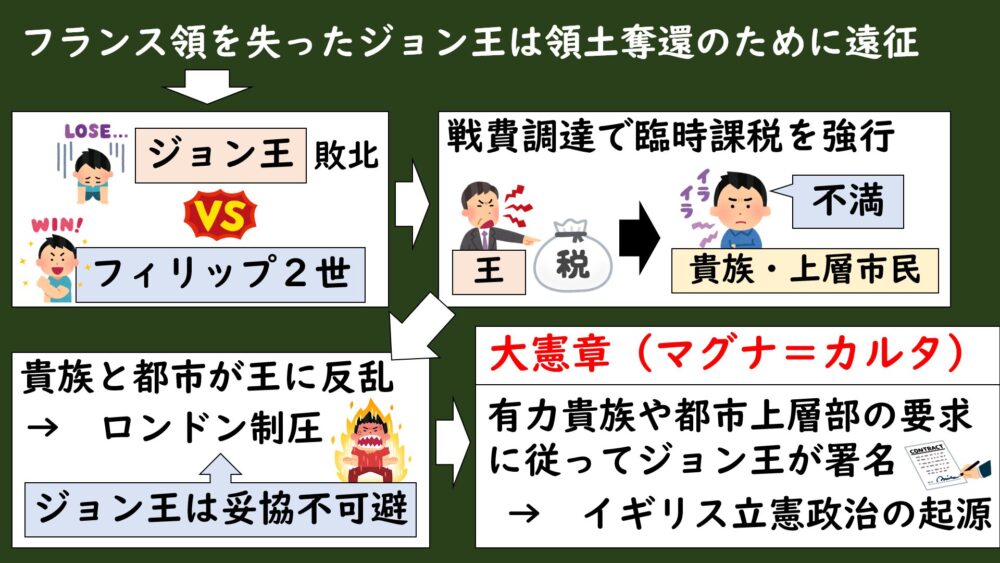

第3回十字軍後にフランス王フィリップ2世との戦いでリチャード1世は戦死してしまったため、次期国王としてジョン王が即位しました。

ジョン王は5兄弟の末っ子だったので、父のヘンリ2世から受け継ぐ土地が残らなかったことから「欠地王」と呼ばれていました。なんか不名誉ですよね。

この時、もともとプランタジネット朝のフランス領をめぐってフランス王フィリップ2世と激しく対立していました。

ジョン王がイギリスに行っている間にフランス軍がプランタジネット朝フランス領に侵入し、もともとフランス王に臣従していた諸侯が多かったことから次々と陥落してしまいます。

そしてジョン王は一部の領土を残してほとんどのフランス領をフィリップ2世に奪われてしまう結果になってしまいました。

ジョン王はこの後、聖職者叙任権をめぐって教皇インノケンティウス3世とも対立して破門されているんです。最終的に許してもらいましたが、国王としての権威は失っていきました。

ほとんどのフランス領を失ってしまったジョン王は、領土回復のためにフランス遠征をおこないますが、フィリップ2世に敗れてしまいます。

ジョン王は領土回復を諦めず、軍事費をまかなうために臨時課税をたびたび強行するようになります。

しかし、軍事費の供給が苦しくなったイギリス国内の貴族(諸侯)や都市の上層市民たちの不満がたまっていき、

もうジョン王には従わない!

と、ジョン王への忠誠を破棄して、貴族と都市は反乱軍を組織してロンドンを制圧してしまいました。

首都を制圧されてしまったジョン王は妥協せざる負えなくなってしまい、貴族と都市上層市民の要求をのむことにしました。

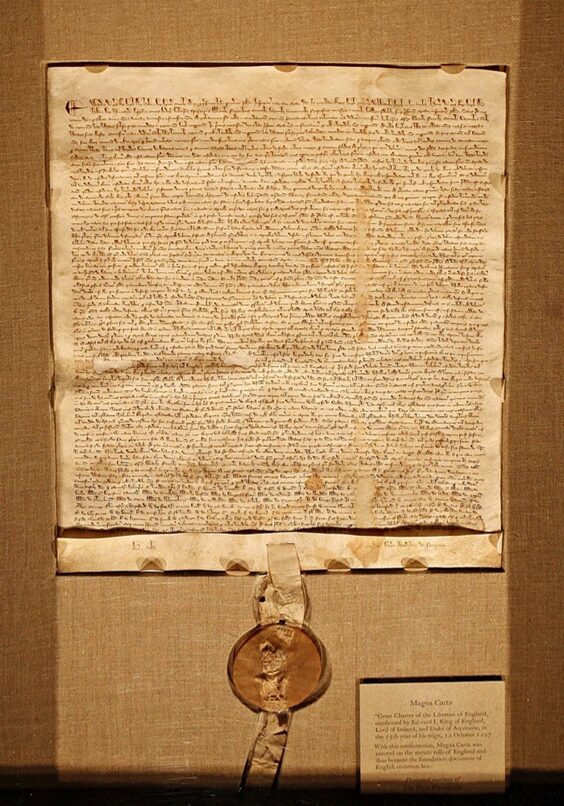

この時に有力貴族や都市上層部の要求に従ってジョン王が署名したものが大憲章(マグナ=カルタ)と呼ばれるものです。

この大憲章(マグナ=カルタ)はイギリス立憲政治の始まりとされていて、後の政治の基礎となっていきました。

立憲政治・・・憲法に基づいて、君主の権力を制限して国民の権利を守る政治

SQ:なぜ大憲章(マグナ=カルタ)はイギリス立憲政治の始まりとされているのか?

下の文章は大憲章(マグナ=カルタ)の一部です。これを読んで、なぜイギリス立憲政治の始まりとされているのか考えてみてください。

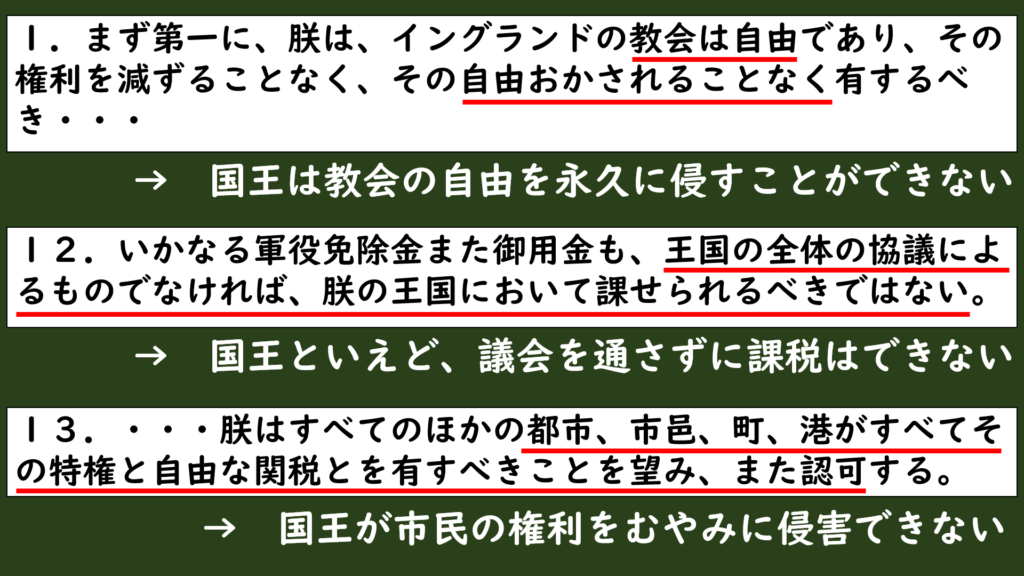

1.まず第一に、朕は、イングランドの教会は自由であり、その権利を減ずることなく、その自由おかされることなく有するべきことを、神に容認し、この朕の特許状によって、朕および朕の後継者のために永久に確認した。

12.いかなる軍役免除金また御用金も、王国の全体の協議によるものでなければ、朕の王国において課せられるべきではない。ただし、朕の身体をうけ戻し、朕の長子を騎士に叙し、朕の長女を一度結婚せしめる場合は除かれる。そしてこれらについても正当な御用金のみが課せられるべきである。またこのことはロンドン市からの御用金についても当てはまるべきである。

13.またロンドン市は、すべてのその古来の特権と、水路陸路を問わず自由な関税とを有するべきである。さらに朕はすべてのほかの都市、市邑、町、港がすべてその特権と自由な関税とを有すべきことを望み、また認可する。

(江上波夫監修『新訳 世界史史料・名言集』、一部改変)

※「軍役免除金」:戦いに行く代わりに出す資金。「御用金」:臨時献金。

読んでみてみなさんはわかりましたか?

まず1条では、「教会の自由」について述べられていますね。国王は教会の自由を永久に侵すことができないことが書かれています。

次の12条では、「いかなる軍役免除金また御用金も、王国の全体の協議によるもの」と書かれていますね。

これは新しく課税する場合は、高位聖職者と有力貴族(諸侯)の会議で承認されないとできないという内容になっています。

要は「国王といえど、議会を通さずに課税はできない。」ということなんです。

そして最後の13条では、「都市の自由」が記載されていて、都市は自由に関税をかけることができて国王が市民の権利をむやみに侵害できないという内容が書かれています。

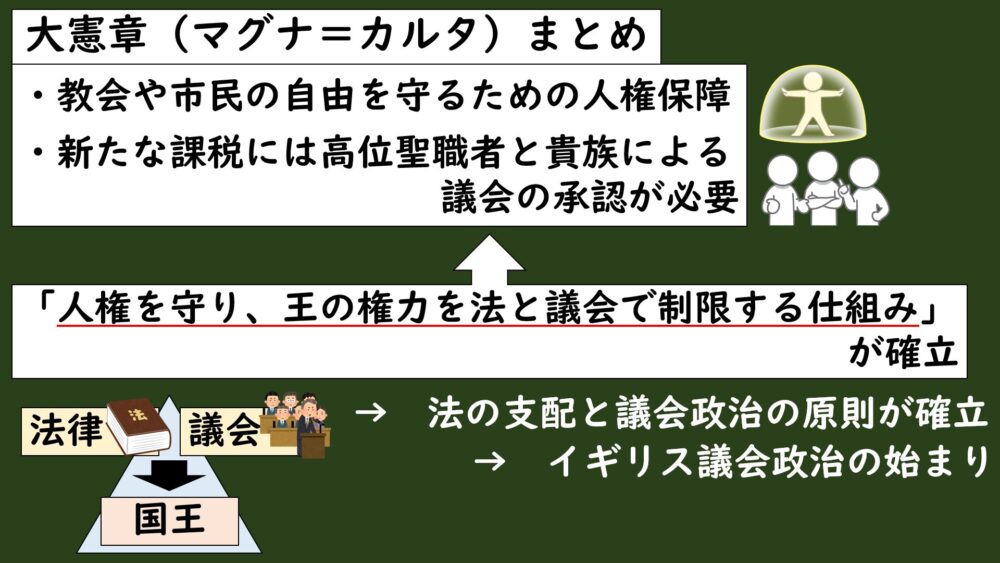

これらをまとめると、

・教会や市民の自由を守るための人権保障

・新たな課税には高位聖職者と貴族による議会の承認が必要

これらのことが規定されていました。

この大憲章(マグナ=カルタ)によって、「人権を守り、王の権力を法と議会で制限する仕組み」が確立されたといえます。

よって、法の支配と議会政治の原則が確立されたことから、イギリス立憲政治の始まりといわれているんです。

人権を守り、王の権力を法と議会で制限する仕組みを国王に承認させたことで、法の支配と議会政治の原則が確立されたといえるため。

イギリス議会の起源

シモン=ド=モンフォール

その後、ジョン王は大憲章(マグナ=カルタ)の無効を主張して貴族と対立が起きて、その最中に病気で亡くなってしまいました。

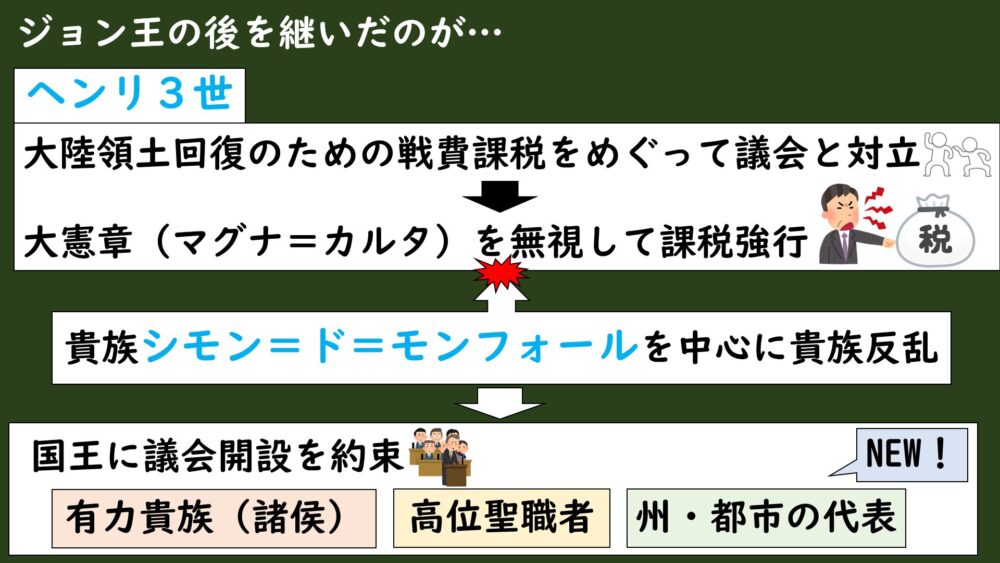

そしてジョン王の後を継いだのがヘンリ3世でした。

このヘンリ3世は大陸の領土回復を目指すようになり、その軍事費を調達するための課税をめぐって議会と対立するようになります。

その後、遠征のために大憲章(マグナ=カルタ)を無視して課税を貴族たちに強行するなどの行動に出ます。

しかし、その遠征で結果を出すことができず、ヘンリ3世はさらなる課税を強行しようとしました。

これに対して我慢の限界に達した貴族たちはヘンリ3世に反発しますが、ヘンリ3世はその反発する貴族たちを教皇などの支持を得て排除しようとします。

そこで立ち上がったのがシモン=ド=モンフォールという貴族で、反国王派の貴族を率いて反乱を起こしました。

貴族反乱軍は国王軍に勝利して国王を捕虜にし、議会の開設を約束させることに成功します。

この議会では、以前まであった高位聖職者と有力貴族だけでなく、州や都市の代表者も加えて政治について話し合われることになりました。

州や都市の支配層は庶民でしたが、経済発展によって富を築いて貴族たちに対抗できるほどの新興勢力になっていました。なので、国王は彼らからも支持をもらうために代表者を議会に呼んだんですね。

このシモン=ド=モンフォールによる議会で初めて庶民が政治に意見できたことから、イギリス議会の起源として後の議会の基礎となっていくことになりました。

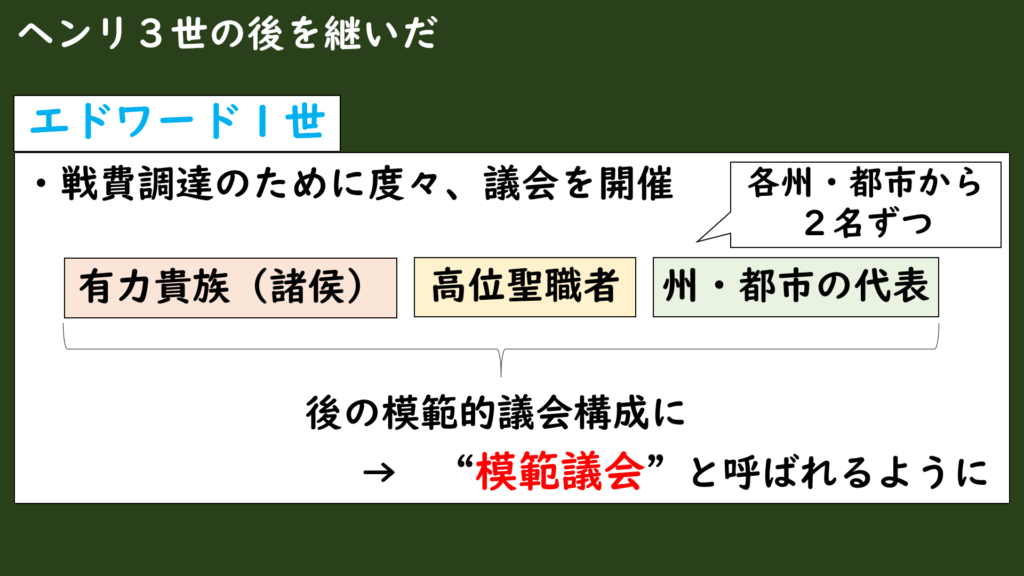

模範議会

その後、国王となったエドワード1世のもとでも、戦費調達のための議会が度々開催されるようになっていきました。

その議会では、高位聖職者と有力貴族、各州や都市の代表者、下級聖職者の代表者などが集まって協議され、後の模範的な議会構成になっていったことから模範議会と呼ばれるようになりました。

現代の議会との違い

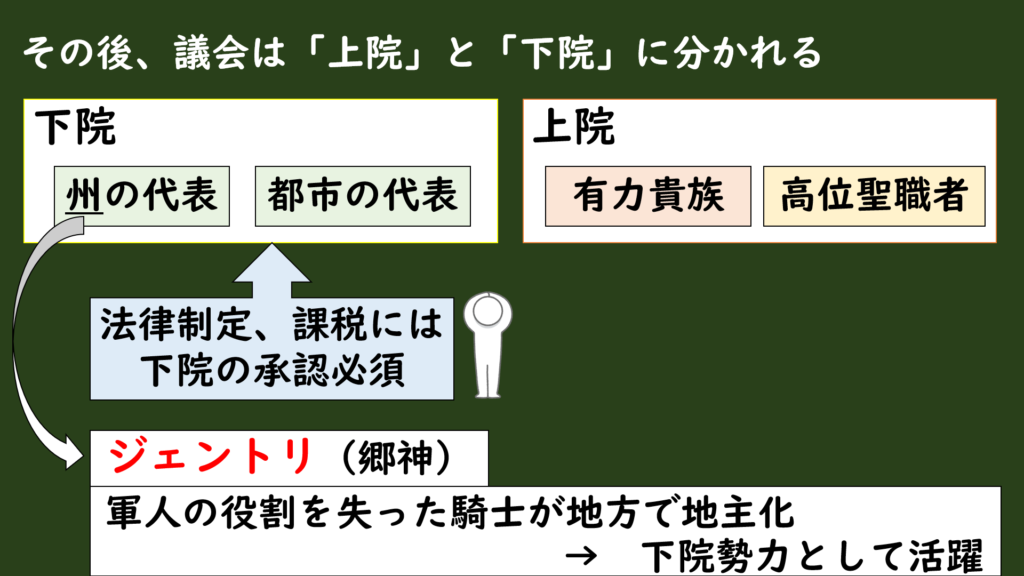

模範議会を例としたイギリス議会はその後、高位聖職者と有力貴族を代表する上院と、州と都市を代表する下院に分かれていきました。

法律の制定や課税を設定するには下院、つまり市民の代表の承認がないと執行されないようになっていました。

上院・・・高位聖職者、有力貴族

下院・・・州、都市の代表者 ※法律制定、課税には下院の承認が必要

イギリスでは騎士階級が早くから軍人としての役割を失って、地方の地主であるジェントリ(郷神)になっていました。

騎士はもともと戦場の主役でしたが、技術発展によって軍人として没落してしまったんですよね。

この元騎士のジェントリが、貴族(諸侯)の次に位の高い地方の有力者として、州代表で下院勢力として活躍していくことになります。

活躍の場が戦場から議会に代わっていったんですね。

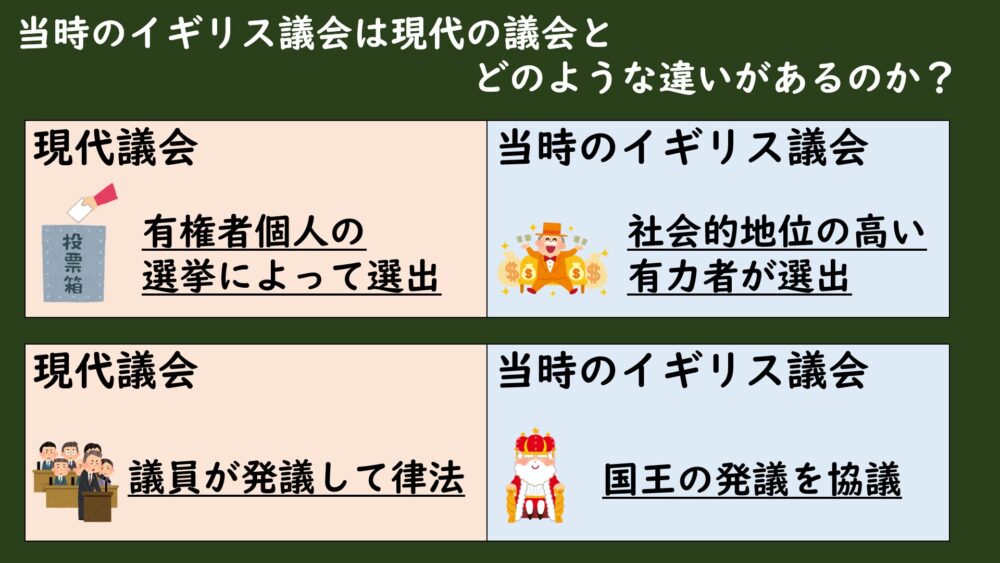

SQ:当時のイギリス議会は現代の議会とどのような違いがあるのか?

では当時のイギリス議会は、現代の議会と比較してどのような差があったんでしょうか。

現代の議会の代表者(代議員)はどのような基準で選ばれていますか?

選挙によって選ばれています!

そうですね。現代の議会では有権者個人が投票する選挙によって選ばれた代表者で構成されていますよね。

では当時のイギリス議会ではどうだったでしょうか?

選挙ではなく各身分を代表する有力者が選ばれていると思います。

その通りです。当時は各身分の有力者や支配層が代表として議会に参加していたので、選挙でなく〝社会的地位”で選出されていたんです。

有権者個人の選挙による選出ではなく、各身分を代表する社会的地位の高い有力者が選出されていた。

加えて現代の議会では、「立法権」すなわち「法律を制定する権利」を持つ独立した組織ですが、当時は国王の提案を議論・協議するだけで、代表者(議員)が提案して法律を制定するわけではなかったんです。

議員が発議して立法するわけではなく、国王の発議に対して協議する組織だった。

以上のことをまとめると、

当時のイギリス議会は、個人の選挙によるものではなく、各身分を代表する社会的地位の高い有力者が選出されていた。また、議会の役割は議員が立法を発議することではなく、国王の発議に対して協議する組織として機能していた。

まとめ

MQ:イギリスでは身分制議会によって王権はどのように変化していったのか?

A:大憲章(マグナ=カルタ)を発端に国王の政策に対する身分制議会が発展していったことで、王権が次第に制限され、市民を含めた議会の権力が強まっていき、イギリス議会の土台が築かれた。

今回はこのような内容でした。

次回はフランスの身分制議会についてみていきます。フランスの身分制議会はイギリス議会とどのような点で違っていたんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント