この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

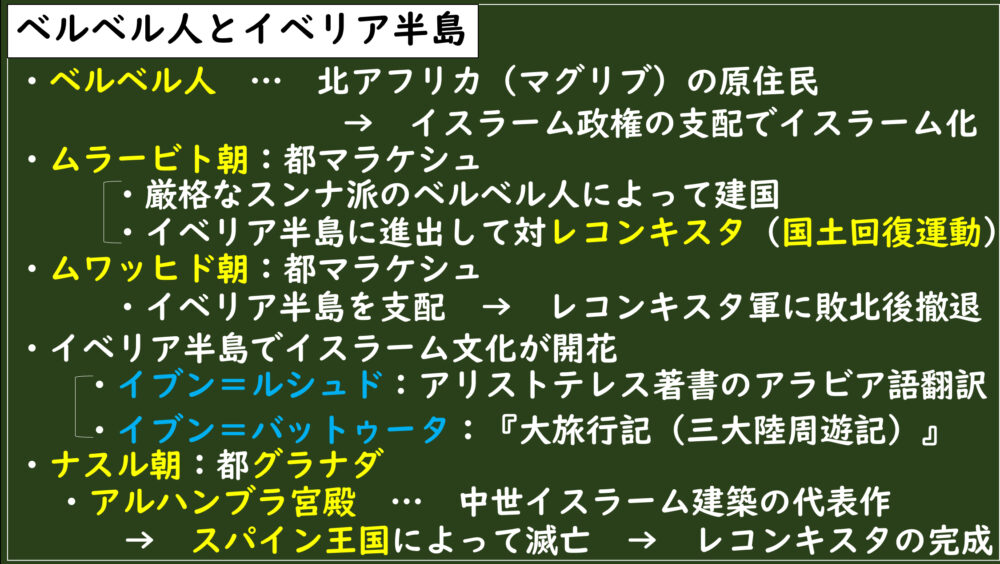

前回はこのような内容でした。

今回は中世ヨーロッパでローマ=カトリック教会の権力が絶頂に達する過程をみていきます。どのようにして教会は権力を手に入れたのか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:なぜローマ=カトリック教会は西ヨーロッパで権力を確立できたのか?

今回の時代はここ!

西ヨーロッパの王権

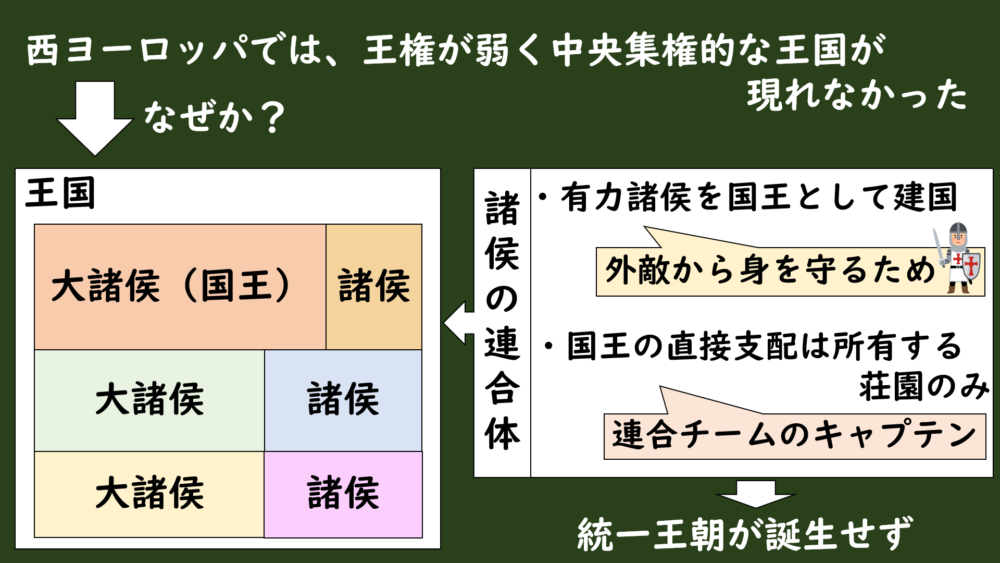

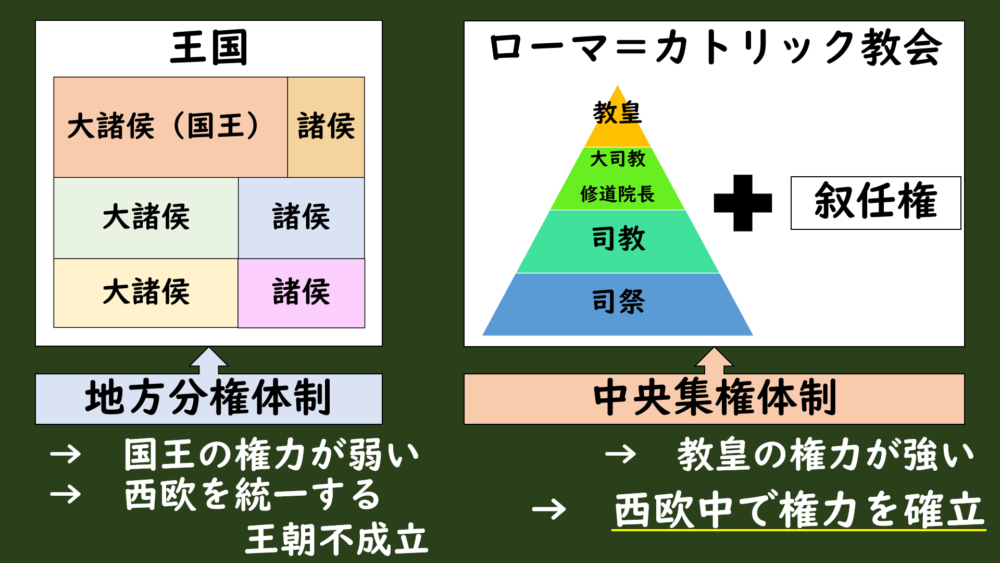

中世ヨーロッパ(特に西)では、政権が数多く誕生しましたが、王の権力が弱かったので中央集権制の強い権力を持つ王国は現れませんでした。

ではなぜ中央集権的な強力な王国が現れなかったんでしょうか?

それは西ヨーロッパ特有の封建的主従関係にありましたね。

簡単にいうと、西ヨーロッパの王国はノルマン人やイスラーム勢力から身を守るために、荘園を持つ領主(諸侯)たちが有力な大諸侯を立てて王国を作っていました。

そういう経緯で王国ができたので、王であっても直接支配できる土地は限られていて、王並みの力を持つ有力諸侯もゴロゴロしていたんですよね。

要は、あくまで国王は連合チームのキャプテンを務めているに過ぎなかったわけです。

西ヨーロッパの王国は地方分権体制だったので、中央集権的な王国が現れず、統一されなかったんです。

階層制組織(ヒエラルヒー)

構造

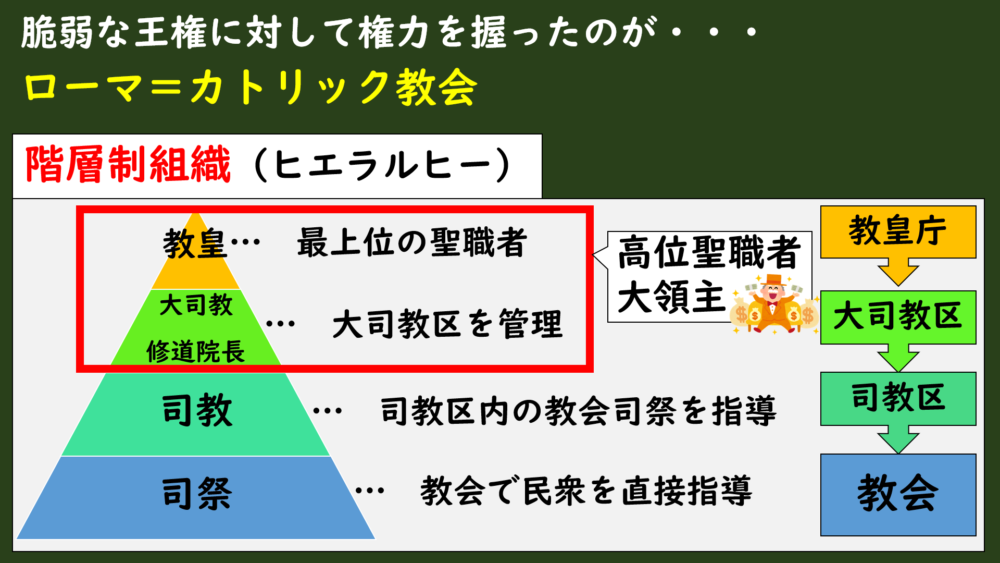

なので、脆弱な王権に対して西ヨーロッパで権力を確立させたのがローマ=カトリック教会だったんです。

ではまず、ローマ=カトリック教会の組織構造をみていきましょう。

組織構造については[4-4.2]キリスト教の伝道と発展でも一度概要を説明していましたね。復習もかねてもう一度みていきましょう。

・教皇・・・最上位の聖職者。

・大司教、修道院長・・・教皇に次ぐ高位聖職者。大司教区を管理(一国や一地方の代表)。

・司教・・・大司教に次ぐ高位聖職者。司教区内の教会の司祭を指導。

・司祭・・・司教の指導のもと、村落などの教会で民衆(農民)を直接指導。

教会の聖職者にはこのような階層制組織(ヒエラルヒー)がありました。

特に大司教や修道院長などの高位聖職者は、国王や諸侯などから寄進された土地が与えられ、荘園を運営する大領主でもありました。

その大司教や修道院長の下の司教は司教区内の教会の指導をおこない、その教会の司祭は農村で直接民衆たちの信仰指導に当たっていたという流れになっていました。

この組織による信仰活動によって西ヨーロッパ中に信者を拡大していき、一大組織となっていったんです。

十分の一税

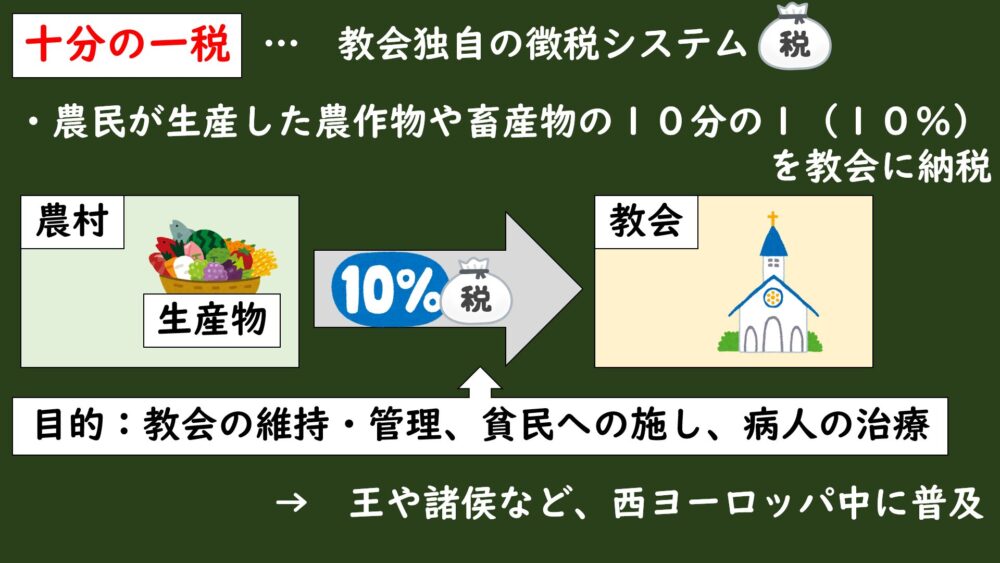

そしてローマ=カトリック教会は独自の徴税システムも持っていたんです。

それが十分の一税と呼ばれるものでした。

この税金は言葉の通り、農民が生産した農作物や畜産物の10分の1(10%)を教会に納税するもので、教会の維持・管理や貧しい人への施しや病人の治療などの目的で徴収されていました。

要はローマ=カトリックは教皇領など、寄進された領土を持っていたので、封建領主として税金を徴収できたわけなんです。

この十分の一税はローマ=カトリック教会領でおこなわれていましたが、王や諸侯も取り入れるようになっていき、西ヨーロッパ全土に普及していきました。

改革運動

階層制組織の腐敗

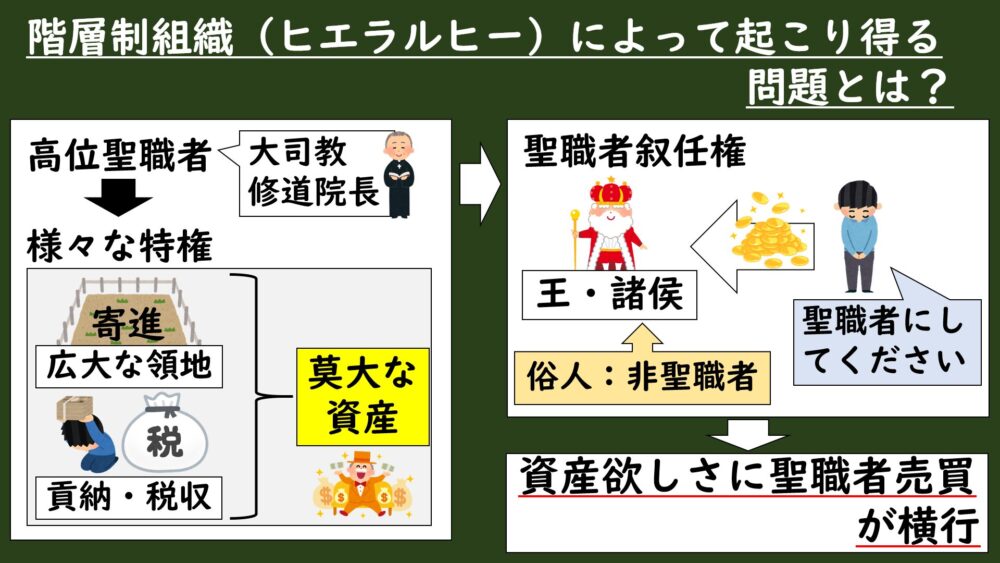

SQ:階層制組織(ヒエラルヒー)によって起こり得る問題とは?

階層制組織によって秩序ある宗教運動が聖職者たちによっておこなわれていたんですが、この厳しい階層制組織によってある問題が発生しました。

その問題とはいったい何だったのか?

ヒントは高位聖職者がどのような存在だったかを考えてみてください。

みなさんわかりましたか?

まず、高位聖職者(大司教、修道院長)には寄進されてた土地が分け与えられて領主として土地経営できましたよね。

要は「広大な土地」を持つことができたんです。

しかもこの土地は封建領主として不輸不入権があるので、誰からも介入・課税されずに領主裁判権によって農民を裁くこともできました。

おまけに貢納や十分の一税などによって莫大な資産を築くこともできたんです。

まさに一国の君主みたいですね。

実際に教皇や聖職者たちは広大な領土を持つことで、豪勢な暮らしをしていました。

このように聖職者になるとすさまじい特権が手に入ったので、聖職者の地位を金で買おうとする人たちが現れてしまうんです。

聖職者の任命権は大諸侯である国王や有力諸侯などの俗人が持っていたので、彼らに金品を納めて聖職者の権利を買う聖職売買がおこなわれるようになっていったんです。

大荘園を持つ国王や有力諸侯が、自分の領土内の教会の聖職者を自分で決めるのは自然な流れですよね。

俗人(ぞくにん)・・・聖職者の対義語。宗教的な役職に就いていない信者のこと。

このように階層制組織のもとで、聖職者の特権や資産欲しさに聖職売買がおこなわれるといった問題が発生したというわけです。

神への信仰心が求められる聖職者が資産欲しさに金で売買されているなんで腐敗しきっていますね。

高位聖職者になるほど特権や資産を持つことができたので、聖職者の地位を金で売買する聖職売買がおこなわれる腐敗が起きた。

クリュニー修道院の宗教改革運動

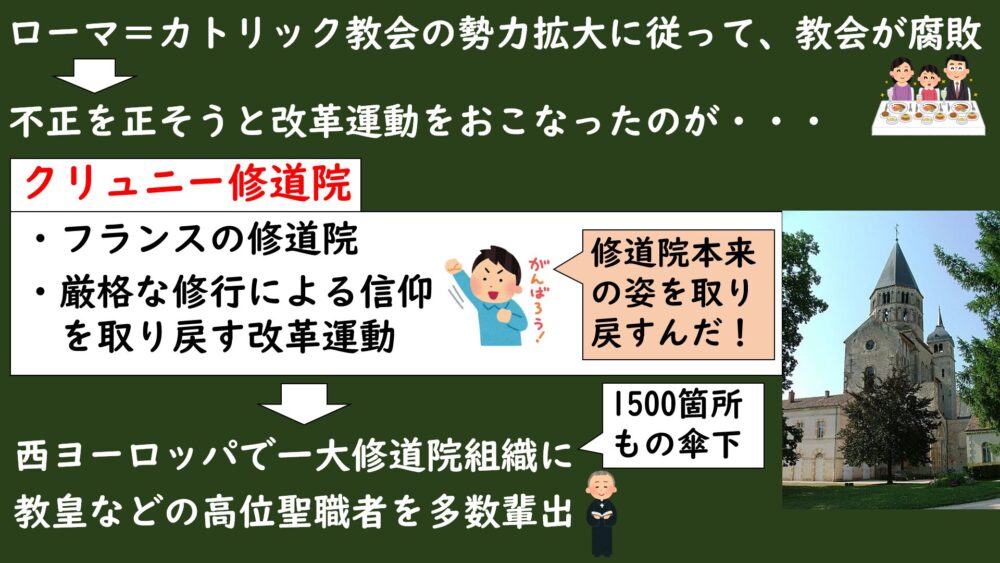

このような、ローマ=カトリック教会で腐敗が起きた時期は、東のコンスタンティノープル教会と対立していて、フランク王国などの西ヨーロッパの政治権力と結びつくことで権力を拡大させようとしていた頃でした。

なので、西ヨーロッパで権力が大きくなっていった(具体的には土地の寄進など)ことで、欲にくらんで教皇や聖職者たちが豪勢な暮らしをしてしまっていたんです。

その豪勢さに目がくらんで聖職者売買が起きたんですね。

このような教会の腐敗を正そうと修道院の改革運動をしたのが、クリュニー修道院というところでした。

クリュニー修道院は、フランスの諸侯によって建設された修道院で、[5-2.6]ローマ=カトリック教会①(ゲルマン人布教と修道院)

修道院本来の厳格な修行によって信仰を深める運動を取り戻すんだ!

という信念によって、修道院本来の姿を回復させる修道院の改革運動が起きました。

このクリュニー修道院の信念は「クリュニー精神」よ呼ばれて、この運動によって西ヨーロッパには1500ものクリュニー系修道院を持つ、一大修道院となっていきました。

この改革運動によって一大修道院組織となったクリュニー修道院は、高位聖職者を輩出するようになり、次第には教皇もクリュニー修道院に影響を受けた聖職者が選ばれるようになっていきました。

まさに改革運動が功を奏したわけです。

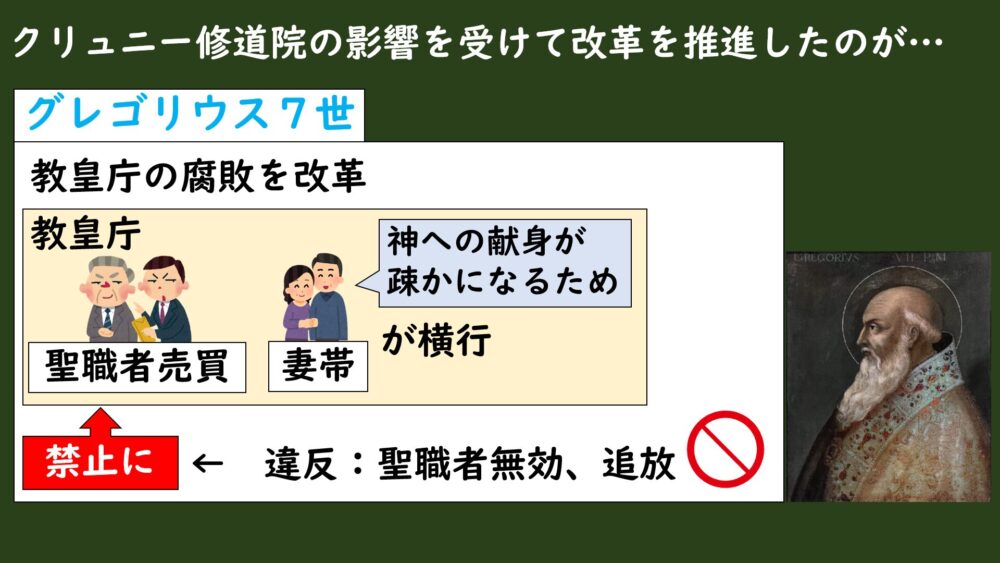

グレゴリウス7世の改革

このようなクリュニー修道院の改革運動の影響をうけて改革を推進したのが教皇グレゴリウス7世でした。

腐敗はローマ=カトリック教会の最高位である教皇庁でも起きていて、聖職売買や妻を持つことが平然とおこなわれていたそうです。

聖職者が妻をもつことは神への献身が疎かになるという理由で本来は禁止されている行為でした。

それを正そうとクリュニー修道院の影響をうけた教皇が改革に乗り出して、それを本格的に改革に取り組んだのがグレゴリウス7世でした。

まずグレゴリウス7世は、聖職売買と聖職者が妻を持つことを激しく否定し、もし聖職売買があれば聖職者を無効にして、妻を持つとローマ=カトリック教会から追放するという厳しい対処を断行しました。

叙任権闘争(カノッサの屈辱)

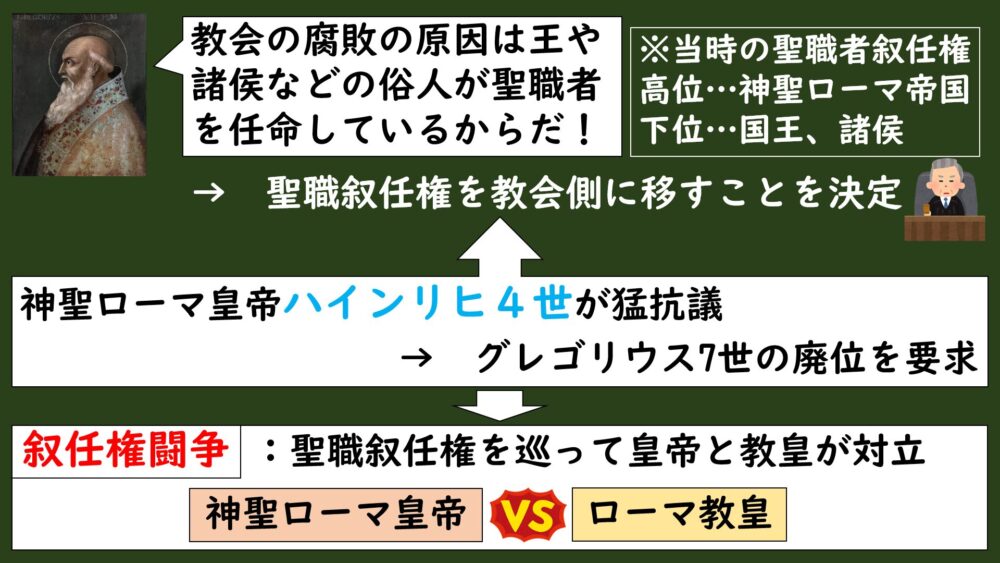

加えてグレゴリウス7世は改革の中で、

教会の腐敗の原因は、王や諸侯などの俗人が聖職者を任命しているからだ!

という理由から、聖職者の叙任権を俗人から教皇などの教会組織に移して教皇権力の強化に乗り出します。

叙任(じょにん)・・・任命すること。

当時は、大司教や司教、修道院長などの高位聖職者の叙任権は神聖ローマ皇帝が持っていて、下位の聖職叙任権も西ヨーロッパの国王や諸侯に握られていました。

ここでグレゴリウス7世が聖職叙任権を教会側に移すのを決定したことによって、それまで叙任権を持っていた神聖ローマ皇帝や国王などの俗人はどう感じるでしょうか?

そんな決定は許されない!(こちらの都合で任命できなくなる。)

ということで、もともと叙任権を持っていたドイツ国王であり神聖ローマ皇帝だったハインリヒ4世がこれに猛抗議して、グレゴリウス7世の教皇退位を求めます。

このような聖職叙任権をめぐって神聖ローマ皇帝と教皇が争った一連の出来事を叙任権闘争といいます。

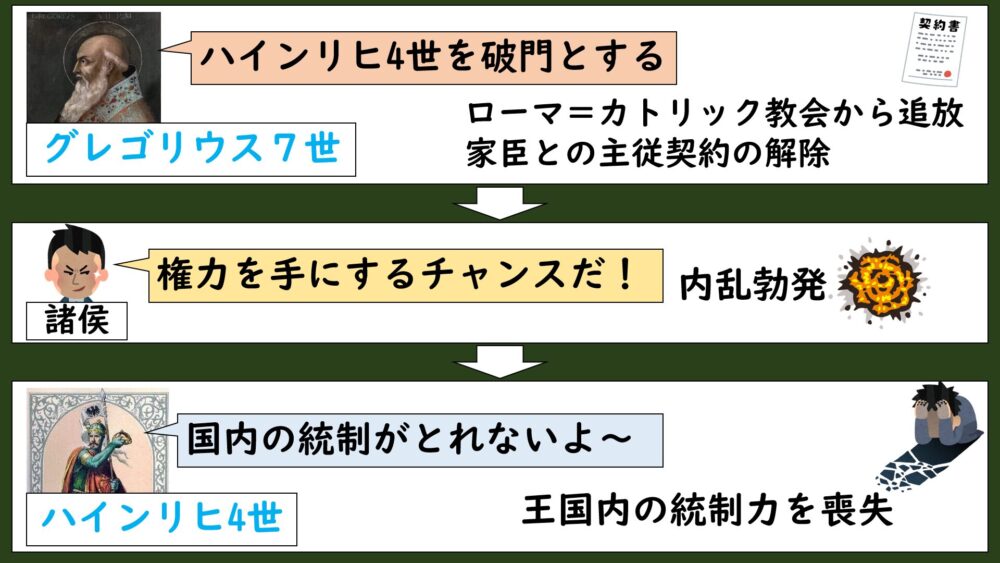

ハインリヒ4世の抗議に対してグレゴリウス7世はハインリヒ4世をローマ=カトリック教会から破門してしまいます。

破門されると、ローマ=カトリック教会から追放されて、同時に封建家臣との契約も解除されてしまいます。

これによって困ったのがハインリヒ4世でした。

この教会からの破門によって、それまで神聖ローマ皇帝であるハインリヒ4世に従っていた国内の封建領主(諸侯)たちが、

あいつ(ハインリヒ4世)にはもう君主ではないから、権力の手に入れるチャンスだ!

ということで、各地で封建領主たちによるハインリヒ4世に対する反乱や内乱が起きてしまいました。

王位の廃位も求められ、ハインリヒ4世は王国内の統制力も完全に失ってしまいます。

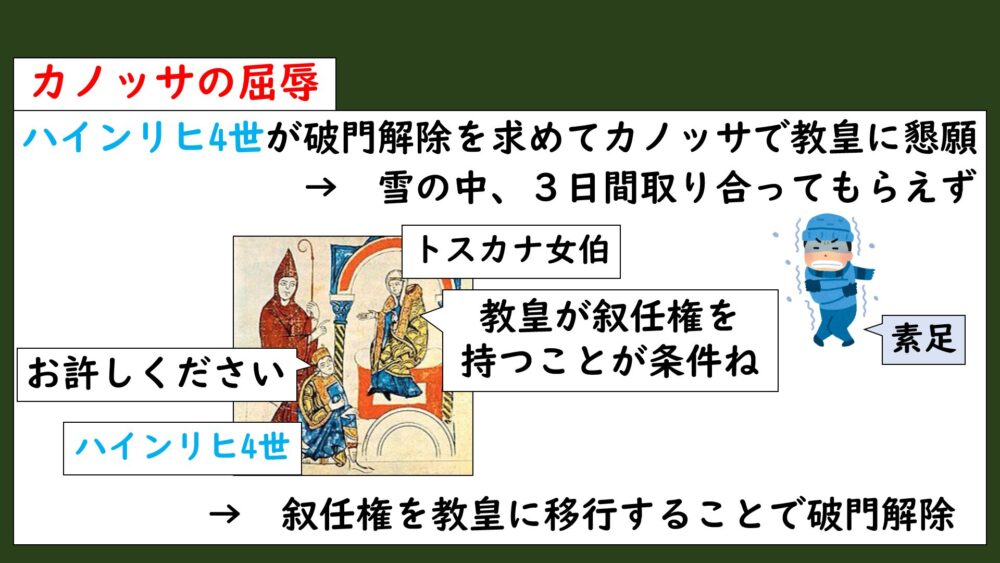

危機に陥ったハインリヒ4世は、泣く泣く教皇グレゴリウス7世に破門を解いてもらうようにイタリアのカノッサまでお願いをしに行くことになります。

しかし、グレゴリウス7世は取り合ってくれず、ハインリヒ4世は雪が降っているなか素足で立ち尽くして、3日間も面会を求め続けたそうです。

そしてようやく面会することを許されて、グレゴリウス7世は教皇が叙任権を持つことを認めさせたうえでハインリヒ4世の破門を解くことを許可することになりました。

この皇帝と教皇が対立した一連の出来事をカノッサの屈辱といいます。

皇帝のハインリヒ4世がカノッサで屈辱を受けたという意味でこう呼ばれています。

このカノッサの屈辱によって教皇が皇帝よりも政治的に優位にたったことが示されます。

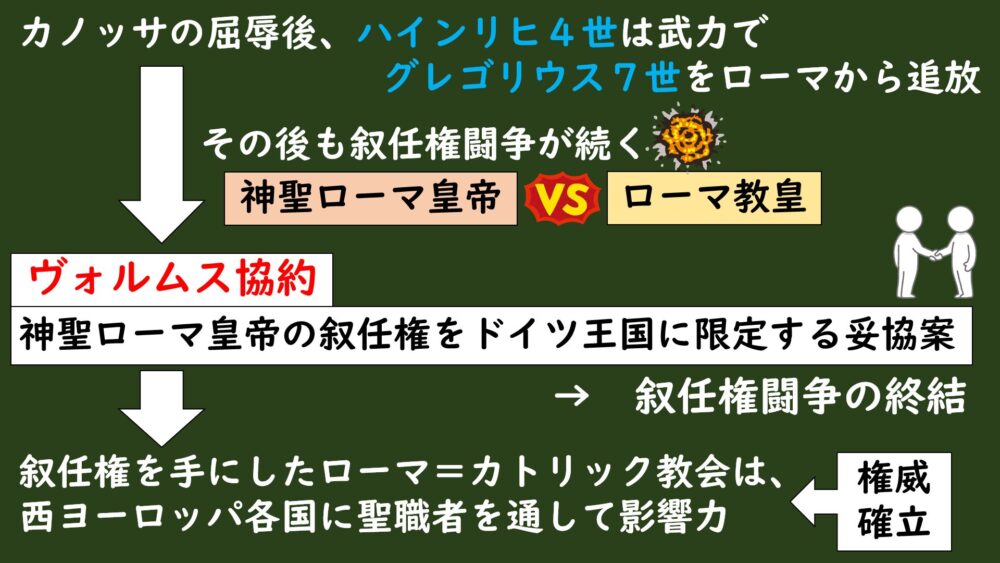

しかし、皇帝の方が軍事力では勝っていたので、ハインリヒ4世はカノッサの屈辱後、グレゴリウス7世と対立していた高位聖職者を教皇を祭り上げてローマを包囲し、グレゴリウス7世をローマから追い出してしまいました。

このように、カノッサの屈辱後も教皇が優位に立てたわけではなく、その後も皇帝(国王)と教皇による叙任権闘争は続いていきました。

グレゴリウス7世の改革に嫌気が差していた聖職者も当然いたということですね。

この叙任権闘争はハインリヒ5世が働きかけによってヴォルムス協約が結ばれて、お互いが妥協することで終結することになりました。

ヴォルムス協約では神聖ローマ皇帝の叙任権をドイツ国内のみにすることが約束されました。

これによって皇帝から叙任権を公式に認められたローマ=カトリック教会は、教皇を中心に西ヨーロッパ各国の聖職者を使って影響を与えるようになって、国王に並ぶ権力を確立させました。

ローマ=カトリック教会の絶頂期

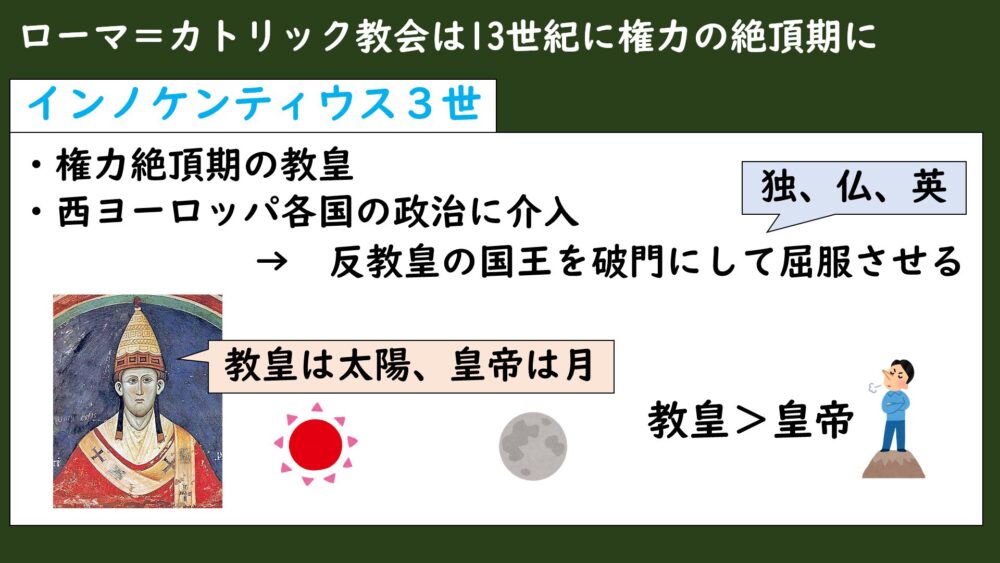

教皇による中央主権体制で西ヨーロッパで権力を確立させたローマ=カトリック教会は、13世紀にインノケンティウス3世の時代に絶頂期を向かえます。

教皇は西ヨーロッパ各国の政治に介入するようになり、言うことを聞かない国王に対し破門という必殺技を使うことで屈服させました。

具体的にはドイツのオットー4世、フランスのフィリップ2世、イギリスのジョン王が破門にされました。

インノケンティウス3世は演説で「教皇は太陽、皇帝は月」という言葉を残していて、当時いかに教皇権が強かったのかがわかりますね。

こうして、封建的主従関係によって地方分権体制の連合チームを束ねるだけの国王に対して、教皇ワントップの中央集権体制(階層制組織)を敷いていたローマ=カトリック教会は、叙任権を手に入れることで西ヨーロッパ世界で権力を確立させることになっていきました。

まとめ

MQ:なぜローマ=カトリック教会は西ヨーロッパで権力を確立できたのか?

A:教皇を頂点とする階層制組織によって、国王と比べて教会による中央集権体制を築けた。加えて叙任権を俗人から教皇に移したことで、西ヨーロッパ各国に影響力を及ぼすことができるようになり、権力が確立された。

今回はこのような内容でした。

次回は、十字軍についてです。十字軍はどのような経緯で結成されて、その後西ヨーロッパにどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント