この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

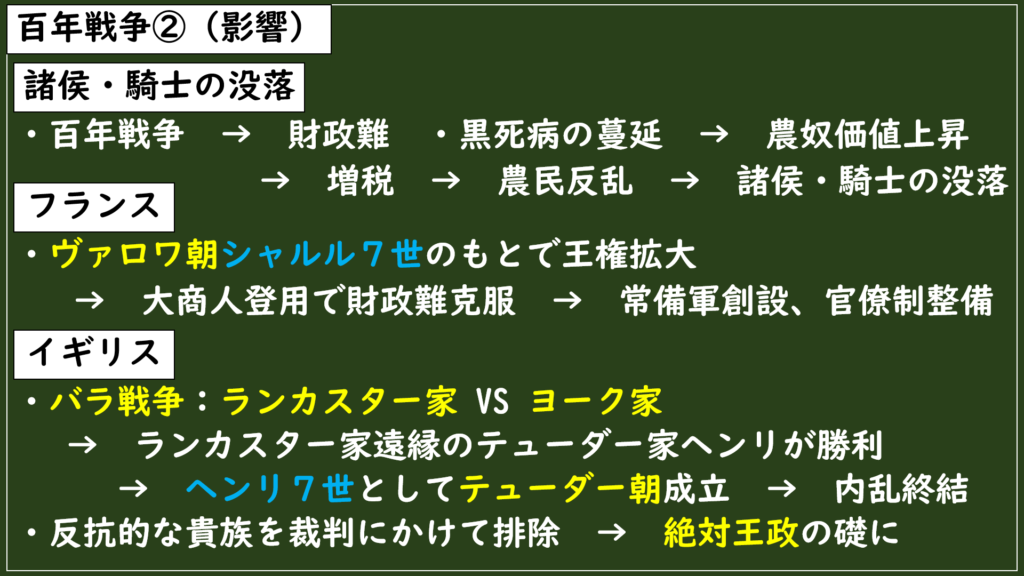

前回はこのような内容でした。

今回は中世ヨーロッパのスペインとポルトガルについてです。スペインとポルトガルでは王権はどのように変化していったんでしょうか?それでは一緒にみていきましょう!

MQ:スペインとポルトガルでは王権はどのように強化されていったのか?

今回の時代はここ!

国土回復運動(レコンキスタ)

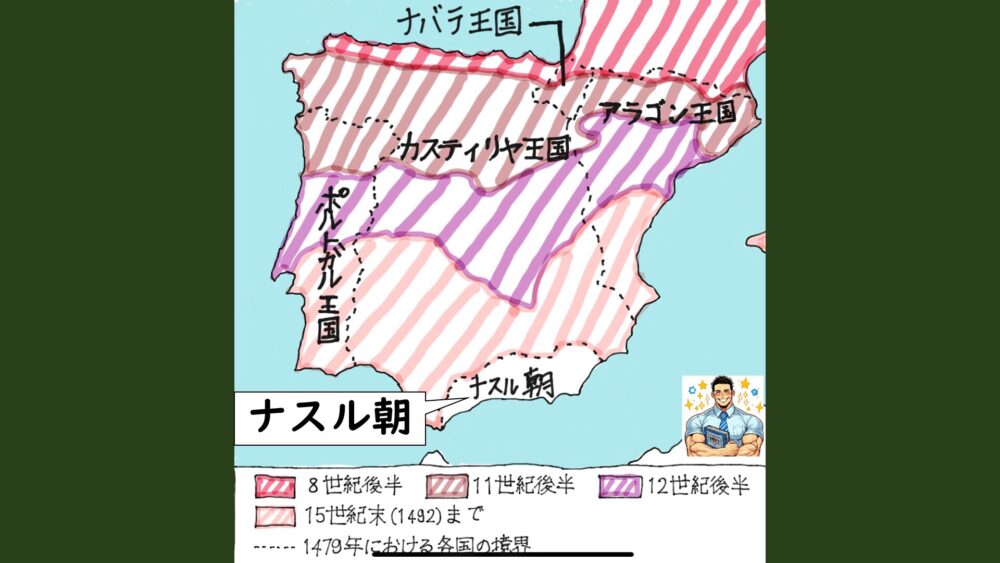

イスラーム勢力の進出

今回の舞台となるのはイベリア半島と呼ばれるところです。

みなさんはもうどこかお分かりですよね?

イベリア半島とは現在のスペインとポルトガルがある西ヨーロッパの西端にある半島のことを指します。

ここは西ヨーロッパの中でも異民族の侵入を激しくうけた歴史があって、特に中世までイスラーム勢力による支配が長く続いていました。

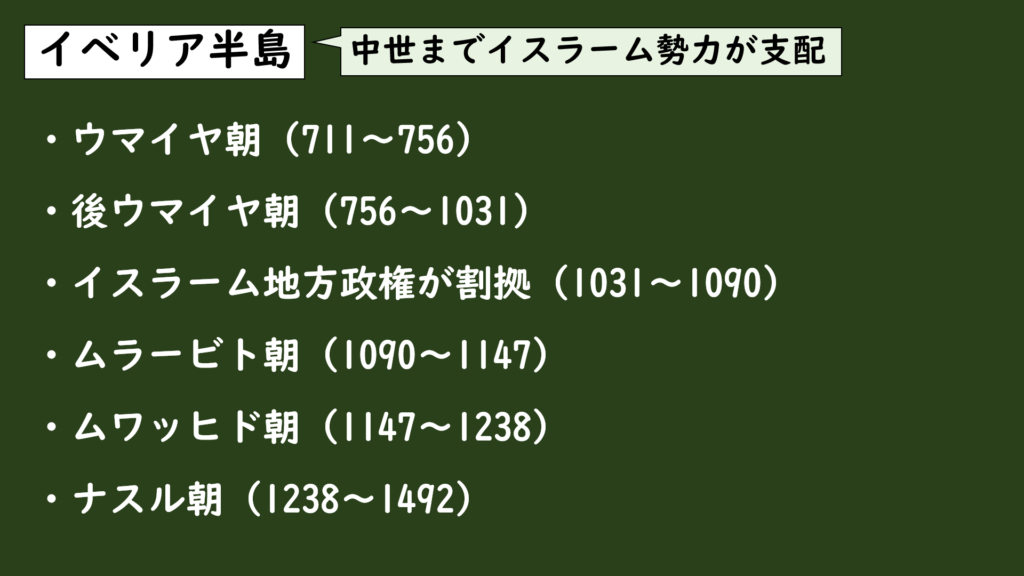

イスラーム勢力の進出の経緯は以下の通りです。

・ウマイヤ朝(711~756)

・後ウマイヤ朝(756~1031)

・イスラーム地方政権が割拠(1031~1090)

・ムラービト朝(1090~1147)

・ムワッヒド朝(1147~1238)

・ナスル朝(1238~1492)

これだけ長期間の間、イスラーム勢力に支配されていたんですね。

ちなみに後ウマイヤ朝では地租と人頭税を払えばキリスト教徒の信仰の自由が認められていたので、多くは平和に共存していたそうですよ。

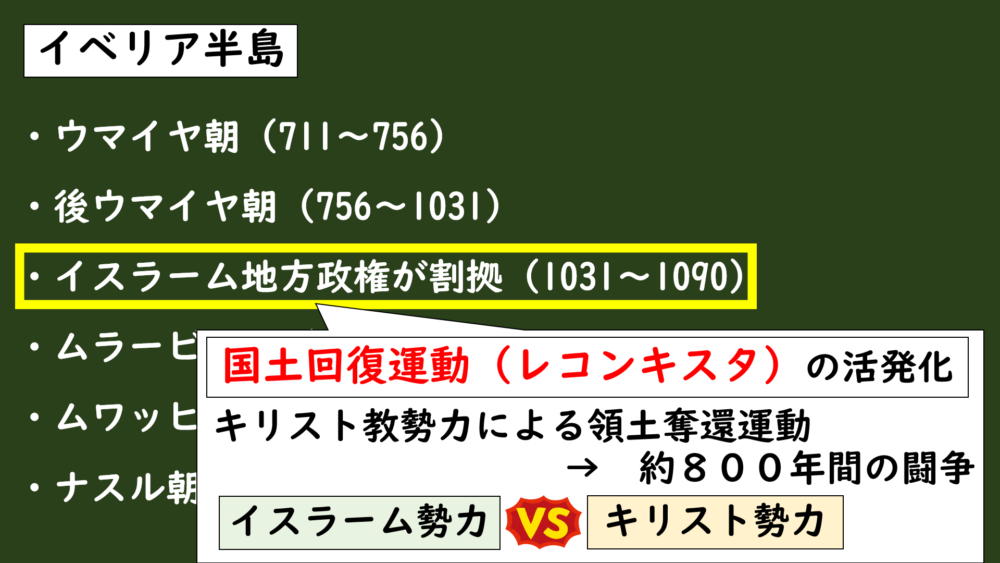

そして後ウマイヤ朝がイベリア半島を支配していた頃から、キリスト教勢力による領土を奪還しようとする国土回復運動(レコンキスタ)がおこなわれるようになっていきます。

後ウマイヤ朝が内乱で滅亡してしまい、複数のイスラーム地方政権に分けれた11世紀ごろからその活動が活発になっていきます。

その後約800年にわたってキリスト教とイスラーム教がイベリア半島で争い合うことになりました。

カスティリャ、アラゴン、ポルトガル

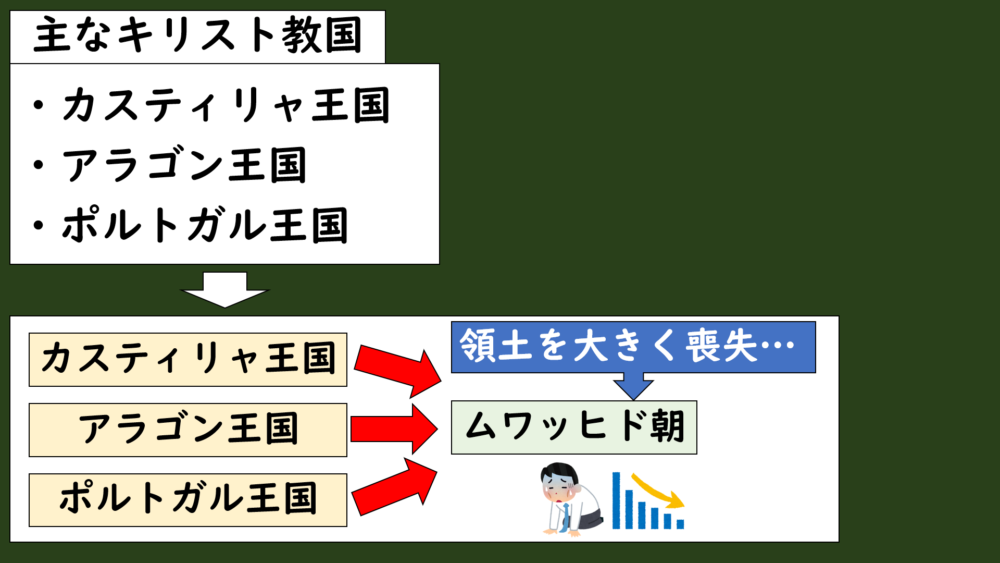

イベリア半島で国土回復運動(レコンキスタ)をおこなった主なキリスト教国は以下の3カ国です。

・カスティリャ王国

・アラゴン王国

・ポルトガル王国

後ウマイヤ朝の時代から、イベリア半島北部にはさまざまなキリスト教国が誕生して国土回復運動をおこないましたが、特に13世紀以降にムワッヒド朝に対して領土奪還を拡大していくことになりました。

その時代にはカスティリャ王国やアラゴン王国、ポルトガルといったキリスト教国が大きく領土を前進させていきました。

SQ:なぜこの3王国は国土回復運動を急拡大することができたのか?

ではなぜカスティリャ王国やアラゴン王国、ポルトガルが急拡大することができたんでしょうか?

まず国土回復運動(レコンキスタ)が急拡大した13世紀とは、キリスト教のローマ=カトリック教会にとってどんな時代だったか覚えていますか?

教皇の権力が一番強い時代だったと思います。

そうですね。13世紀にローマ=カトリック教会はインノケンティウス3世のもとで、絶大な権力を誇っていましたよね。

なので、当時イベリア半島で勢力を急拡大していたムワッヒド朝に対してインノケンティウス3世が、

キリスト教国である各国は神の名のもとに十字軍を結成してイスラーム教国ムワッヒド朝を撃破するのだ!

ということで、絶大な権力を誇る教皇の鶴の一声によって、普段は争い合っていたイベリア北部のキリスト教国たちが団結して、ローマ=カトリック教会からの援助も受けながらムワッヒド朝に挑むことになったんです。

十字軍は、その頃に地中海貿易や大西洋貿易によって繁栄していたカスティリャ王国やアラゴン王国、ポルトガル王国などで十字軍を編成されて、ムワッヒド朝との決戦に臨み大勝利をおさめることができました。

この勝利からムワッヒド朝の勢いは衰えていき、勢いにのった3王国がそのまま快進撃を続けていったことで、領土を急拡大させていったというわけなんです。

こうして、13世紀にはイベリア半島のイスラーム教国はグラナダを中心とするナスル朝のみとなっていきました。

教皇の十字軍要請によってキリスト教国が団結し、教会からの支援のもと海上交易で繁栄していた3王国が中心となって国土回復運動を急拡大することができた。

スペイン

スペイン王国誕生と国土回復運動の完成

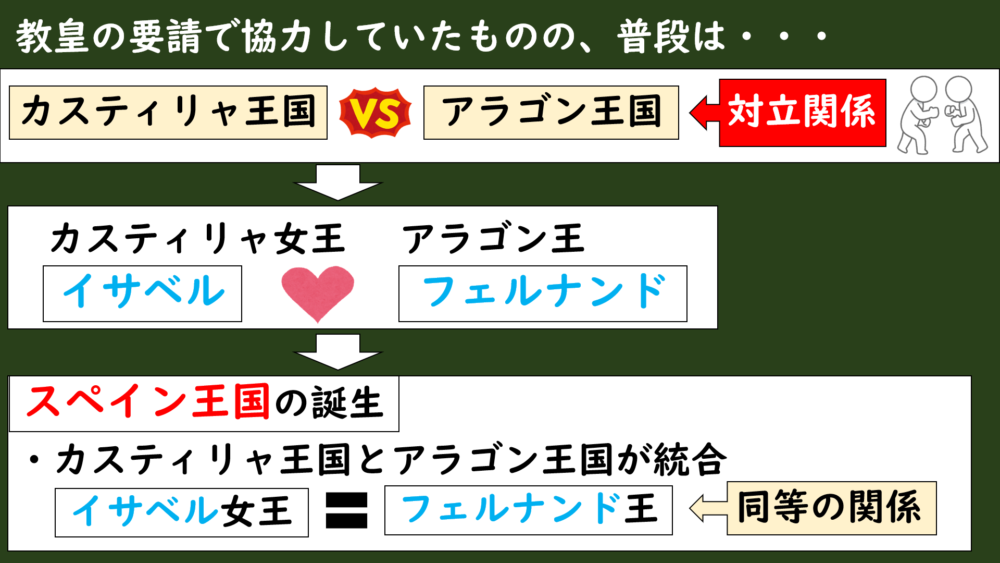

カスティリャ王国とアラゴン王国は教皇の要請によって十字軍で協力はしていましたが、それが無ければ普段は領土を争い合う対立関係でもありました。

カスティリャ王国の女王だったイサベルはこの事態を治めて勢力を拡大するために、当時アラゴン王子だったフェルナンドと政略結婚をおこないます。

その後フェルナンドがアラゴン王になると、妻のイサベル女王のカスティリャ王国と統合することになり、2人は同等の王とする新たなスペイン王国が誕生しました。

このスペイン王国は2人の王がいることから、教会から「カトリック両国」という称号を授かりました。

政略結婚によってカスティリャ王国とアラゴン王国との対立が解決したことで、スペイン王国は国土回復運動(レコンキスタ)に力を集中させて、イスラーム政権のナスル朝に最後の侵攻をかけます。

そして1492年にナスル朝の都グラナダが陥落したことで、約800年続いた国土回復運動(レコンキスタ)が完了して、キリスト教勢力によるイベリア半島の国土統一が達成されました。

中央集権化政策

スペイン王国はキリスト教国としての統一感を守るために、ムスリムやユダヤ人を国外追放しまいます。

加えて2人の王(イサベル、フェルナンド)は貴族たちの力を削ぐために、官僚制や徴税制度を改革して貴族たちを圧倒する国力を整えて、海外にも積極的に進出するようになっていきました。

海外との交易によって財政を潤した王は、自分が主催する身分制議会を開くことで貴族たちに王権の強さを示して中央集権化を進めていきました。

その後も海外進出を積極的に続けたことによって、大航海時代を引っ張っていく存在になっていくことになります。

コロンブスの西周りのインド洋航路を支援したのもイサベルなんですよ。

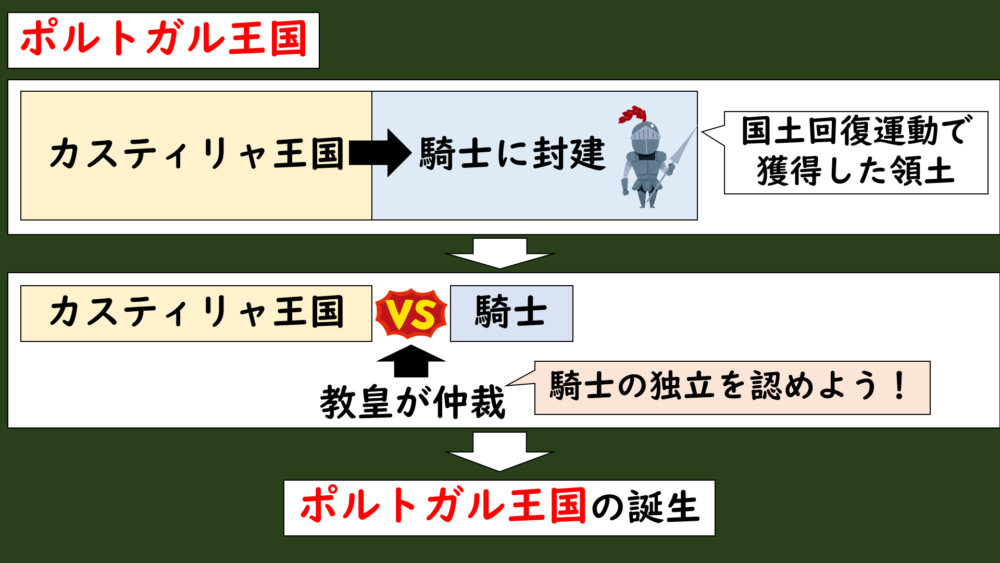

ポルトガル

ポルトガルはもともと国土回復運動(レコンキスタ)で奪還した領土に、カスティリャ王国に従っていた騎士に封建されたことが起源でできた王国でした。

12世紀にその騎士がカスティリャ王国と争うことになり、最終的に教皇の仲裁によって独立を認められて誕生したのがポルトガル王国なんです。

その後は国土回復運動(レコンキスタ)にも参加して、スペイン王国とヨーロッパ最古の国境を定める条約を結びました。今でもこの国境が使われているんですよ。

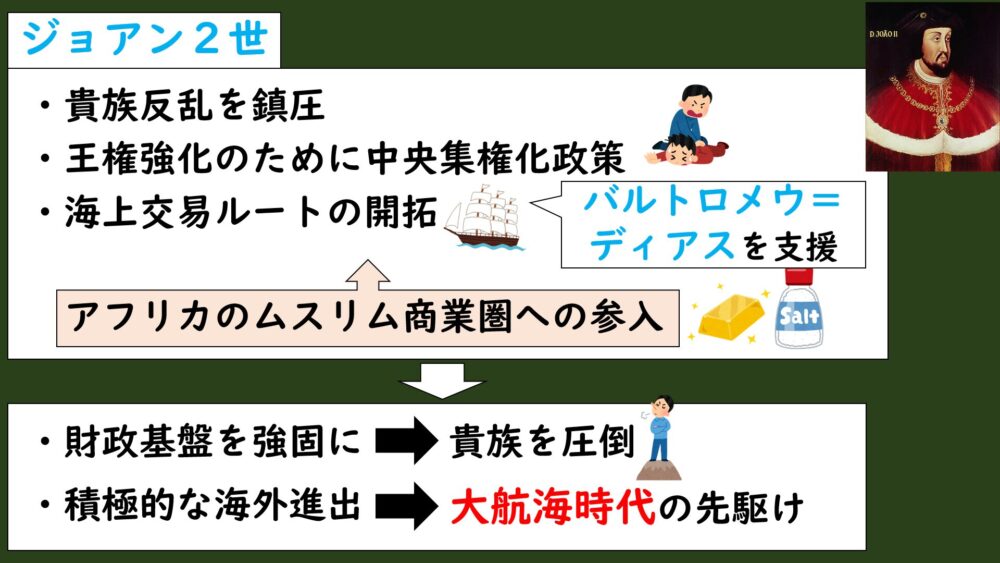

その後、15世紀後半には中央集権化に対する貴族の反乱が起きますが、国王ジョアン2世はこれを鎮圧して王権の強化に努めていきます。

加えてジョアン2世は大西洋からアフリカ西岸にかけての海上交易ルートの開拓にも力を入れました。

アフリカ西岸には金や塩などの資源が豊富でムスリム商人による商業圏ができていましたが、イスラーム勢力による支配が長かったために、西ヨーロッパのキリスト教勢力はその利益をうけることができていなかったんです。

なのでポルトガル王国は国土回復運動(レコンキスタ)に完成と共に、アフリカの商業圏の利益を手に入れるために海外進出に積極的になっていきました。

この海外進出によってジョアン2世は財政を潤して貴族たちを圧倒することができたんです。

この海外進出の詳細については後の大航海時代で見ていきましょうね。

ジョアン2世はアフリカ西岸の開拓のためにバルトロメウ=ディアスの航海を援助するなど、ポルトガル王国はスペイン王国と共に後の大航海時代の先駆けとなっていくことになります。

まとめ

MQ:スペインとポルトガルでは王権はどのように強化されていったのか?

A:国土回復運動(レコンキスタ)の達成を機に海外進出を積極的に推進するようになり、行政改革などを行って貴族勢力を抑えながら王権を強化していった。

今回はこのような内容でした。

次回はドイツについてみていきます。ドイツでは王権の中央集権化がなかなか進まなかったんですが、その原因とはいったい何だったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント