この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は前回の[5-2.5]フランク王国①(メロヴィング朝、カロリング朝)でも扱ったローマ教会についてです。修道院はどのような目的でどんな役割を果たしていたんでしょうか。

MQ:ローマ=カトリック教会で修道院はどのような役割を担ったのか?

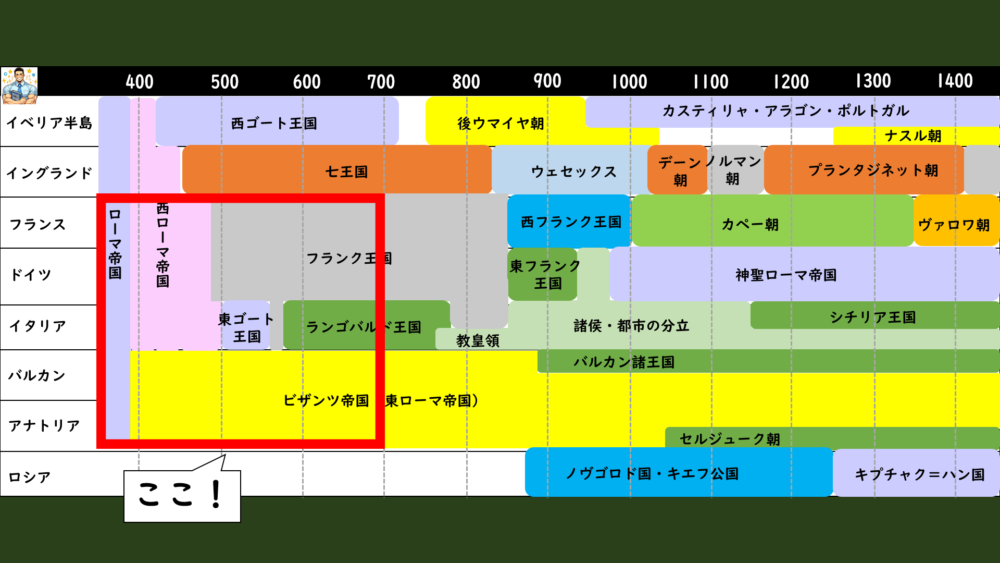

今回の時代はここ!

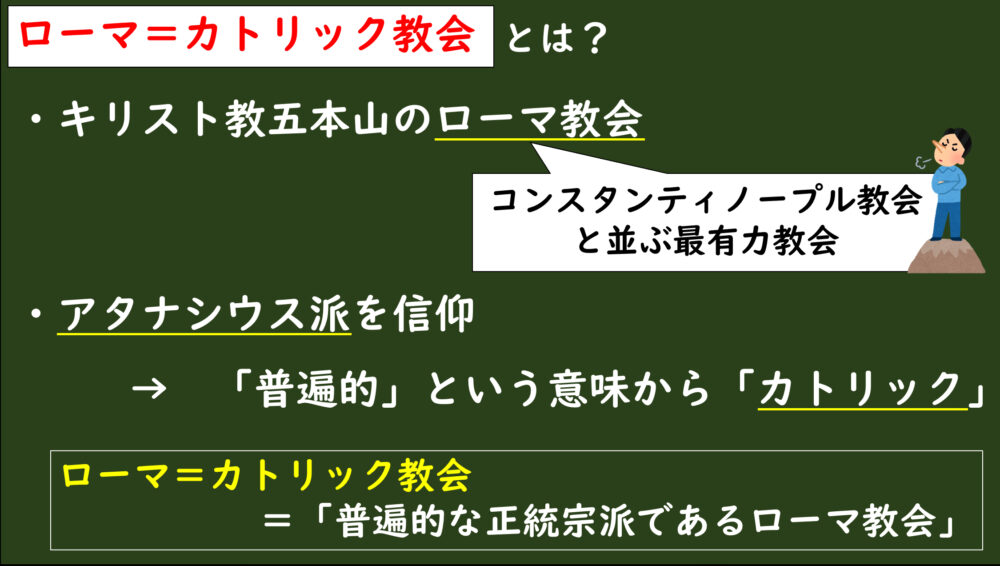

ローマ=カトリック教会とは?

西ヨーロッパでゲルマン人のフランク王国が覇権を握っていくなか、西ヨーロッパ文化の形成に大きな影響を与えたのがローマ=カトリック教会でした。

ローマ=カトリック教会とはローマ帝国末期にキリスト教の五本山の一角だったローマ教会のことを指しています。

正統派のアタナシウス派を信仰していたことから、「普遍的」という意味で「カトリック」を使い、ローマ=カトリック教会と呼ばれるようになりました。

なので、ローマ=カトリック教会は「普遍的な正統宗派であるローマ教会」的な意味合いでしょうか。

ローマ教会は五本山の中でもコンスタンティノープル教会と並ぶ最有力教会としてキリスト教世界に君臨していました。

ゲルマン人への布教

フランク王国との結びつき

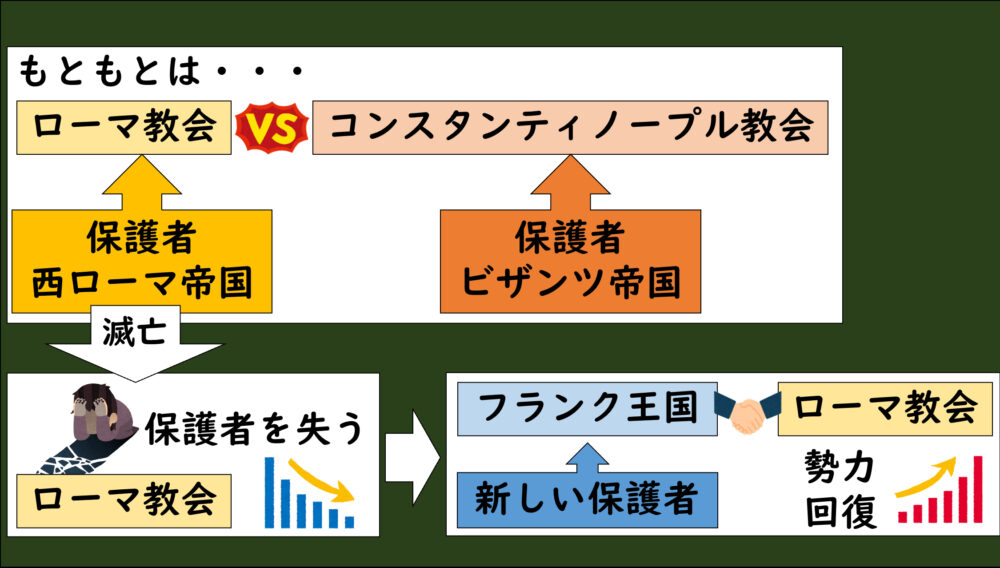

ローマ=カトリック教会はローマ帝国が分裂後してしまった後も西ローマ帝国によって保護されていました。

しかし、ゲルマン人の大移動が起こったことで、西ローマ帝国は混乱のなか滅亡してしまいます。

そうしたことで、ローマ=カトリック教会は保護者を失ってしまったんです。

一時はイタリア半島が東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の支配下に入ったこともありましたが、ローマ=カトリック教会はコンスタンティノープル教会(ギリシア正教会)とは対立関係にあったので、次第に分離していくことになります。

お互いに教会首位の座を争っていたんです。

ゲルマン人によってイタリア半島が征服されてしまい、ゲルマン人が信仰していた異端のアリウス派が信仰されるようになったので、ローマ=カトリック教会は苦境に立たされます。

しかし、そこに思わぬ救世主が登場します。

ローマ=カトリック教会の支援を借りて西ヨーロッパ世界を統一しようとしていたフランク王国です。

フランク王のクローヴィスがアタナシウス派に改宗したことで、ローマ=カトリック教会との関係ができて、新たな保護者を西ヨーロッパ世界で持つことに成功することができました。

これによってコンスタンティノープル教会と対等に渡り合うことができるようになったんです。

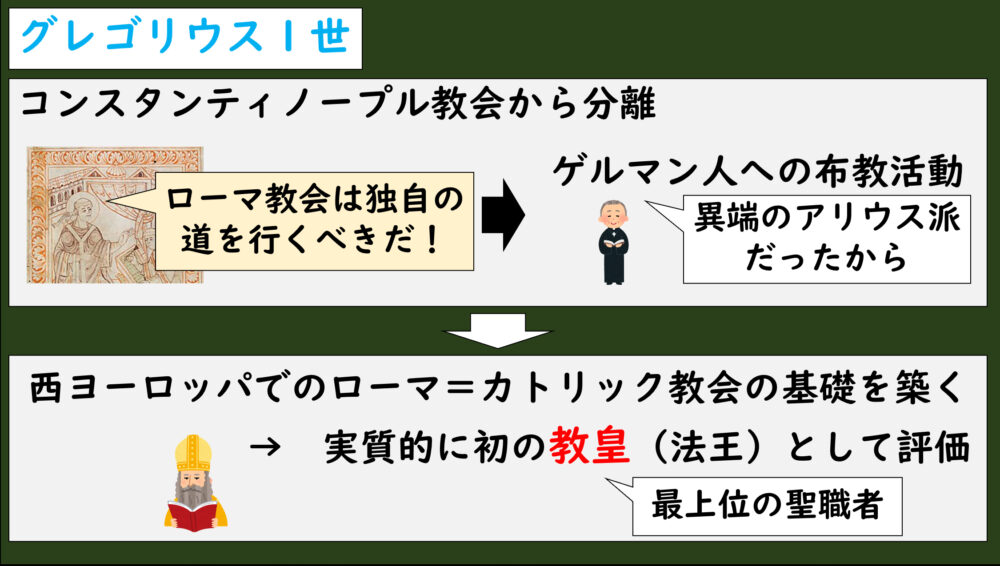

グレゴリウス1世

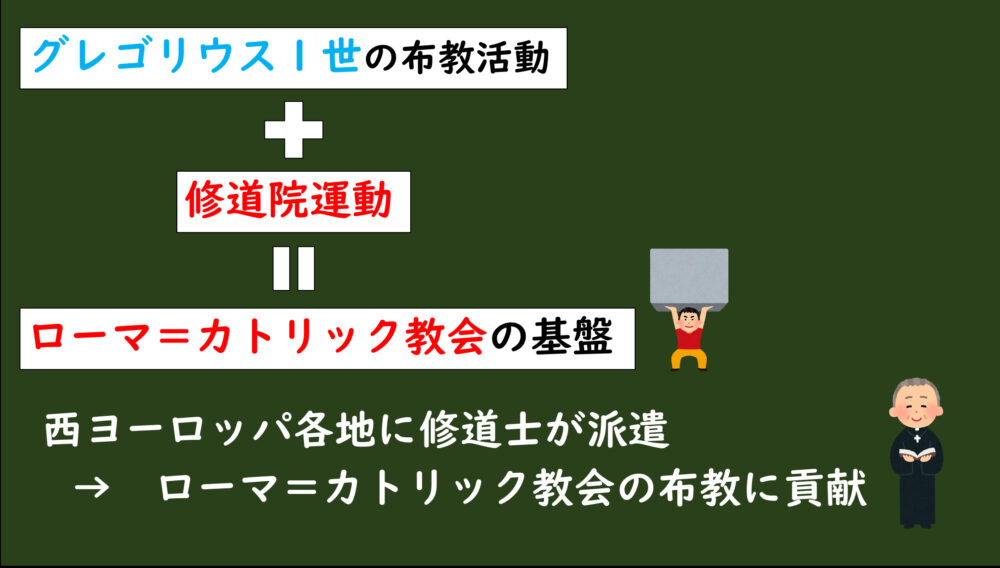

特に西ヨーロッパでローマ=カトリック教会の基礎を築いたのがグレゴリウス1世という人物でした。

グレゴリウス1世はもともとは東ローマ帝国の出身で、ローマ教会の司祭としてコンスタンティノープル教会に派遣された経験などから、

コンスタンティノープル教会はローマ=カトリック教会とは違う。

だからローマ=カトリック教会は独自の道を行くべきだ!

という考えから、異端のアリウス派が普及していたゲルマン人の改宗が大切だと考え、布教活動を積極的におこなうようになっていきます。

時にはブリテン島(現在のイギリス)まで布教活動に行くなど、ゲルマン人の改宗に努めたことで西ヨーロッパにローマ=カトリック教会を広めることに成功しました。

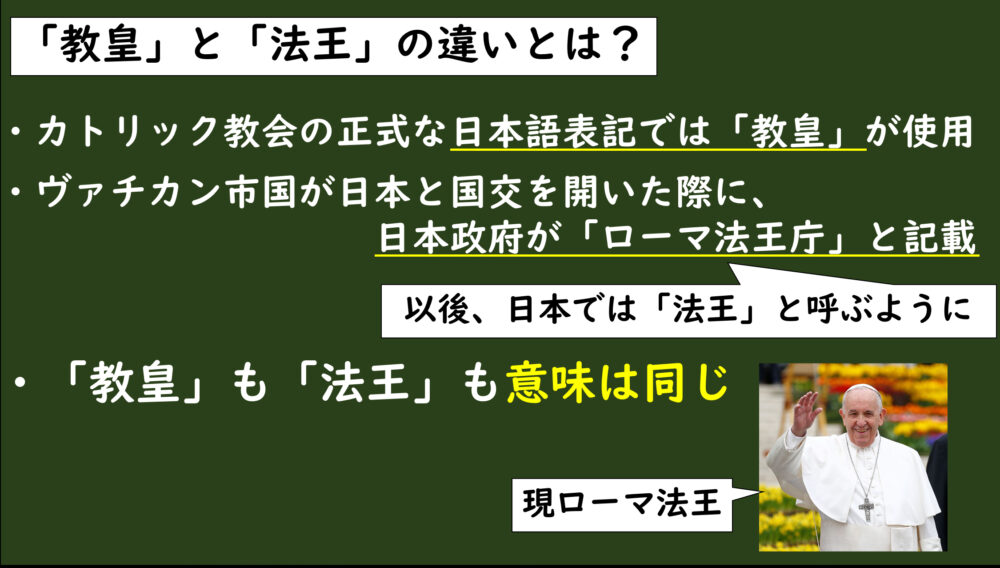

こうしてグレゴリウス1世は西ヨーロッパでローマ=カトリック教会の基礎を築いたことから、「最も偉大な聖職者」としてローマ=カトリック教会で実質的に最初の教皇(法王)として評価されました。

教皇(法王)とは「ローマ=カトリック教会で最上位の聖職者」と指し、キリスト教徒の頂点に立つ存在のことです。

歴史上は使徒ペテロが最初の教皇とされ、以後はその後継者として現在でも継承されています。

修道院

ローマ=カトリック教会が西ヨーロッパに広がっていく過程で、内部でも改革がおこなわれていました。

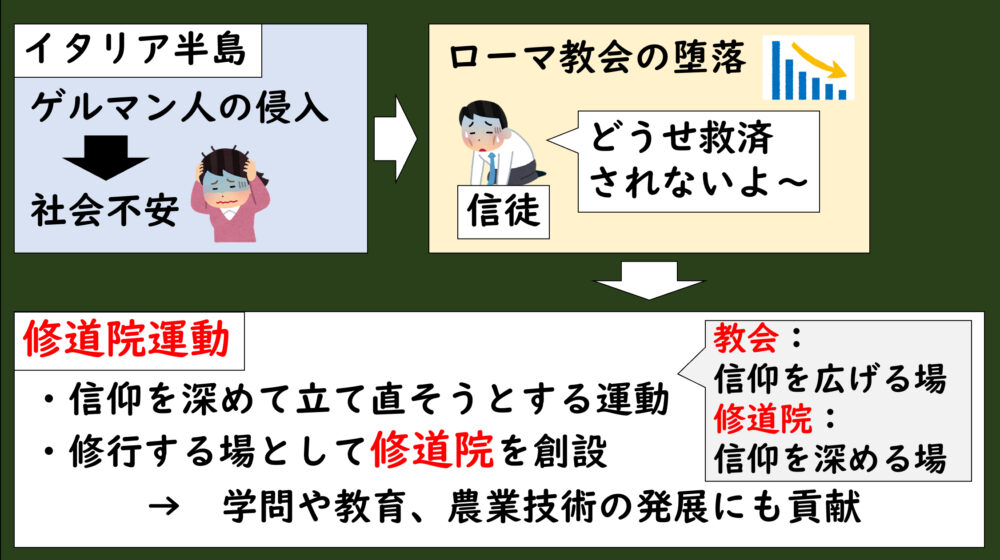

もともと活動拠点だったイタリア半島は度重なるゲルマン人の侵入によって社会不安が広がっていました。

そんな中、ローマ=カトリック教会もまだ権威や財政がしっかりしていたわけではなかったので、信仰に対して堕落してしまう教徒が目立つようになってしまいます。

こんなこと(信仰)したって意味ないよ。どうせこんな世の中で救済なんかされないよ。

みたいな感じですかね。

なので、熱心な教徒たちを中心に、厳しい修行をすることで信仰を深めようとする運動が始まりました。

要は、

真の信仰とは何かを見つめ直そう!

みたいな感じです。

加えてこの時期はビザンツ帝国のコンスタンティノープル教会と首位をめぐる対立もあったので、優位に立つためには信仰拡大が必須だったんです。

このキリスト教の信仰を深めるために修行する場として造られたのが修道院であり、このような信仰を立て直そうとした改革運動を修道院運動といいます。

信仰を広げる(布教)場が教会で、信仰を深める(修行)場が修道院という分け方になります。

この修道院運動によって信仰が取り戻されただけではなく、学問や教育、農業技術の発展にも貢献して西ヨーロッパ文明に大きく影響していくことになりました。

SQ:なぜ修道院運動によって学問や教育、農業技術の発展にも貢献したのか?

では、信仰を深める修道院によって、学問や教育、農業技術の発展にも貢献したのでしょうか?

下に修道院運動の中心地だったベネディクト修道院の一日を記した資料を見て、考えてみてください。

●早朝

夜の祈り:午前2時頃に始まり、約2時間の祈りと聖書の朗読。

朝の祈り:日の出と共に行われる祈りの時間。

●朝

聖務会議:修道士たちは集まり、規律や修道院の運営について話し合い。

労働:修道士たちは畑仕事や建物の維持、写本の制作などの作業。

●昼

昼の祈り:正午に行われる短い祈りの時間。

昼食:昼食の後、しばしの休息時間。

●午後

読書:聖書や宗教書の黙読と瞑想の時間。

労働:再び作業の時間。農作業や書写作業。

●夕方

夕の祈り:夕方に行われる祈りの時間。

夕食:簡素な夕食。

●夜

晩の祈り:就寝前の最後の祈り。

就寝:早めに就寝し、翌日の早朝の祈りに備える。

みなさんはわかりましたか?

修道院は、一般社会から離れて厳しいルールの下で欲望を抑えながら質素倹約な生活を送る修行の場でした。

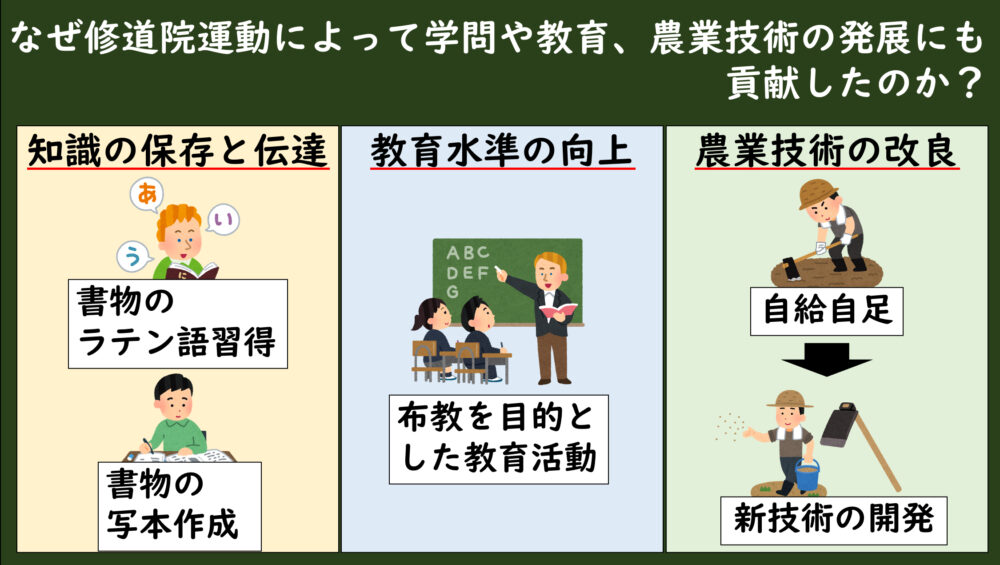

しかしその修行の中には、ラテン語で聖書を習得しようとしたり、その聖書などの写本を作る作業などがありました。

要はこれらの作業を通して、聖書などの書物の習得を通して知識を蓄積することができて、写本を通してそれらを保存することができたんです。

なので、修道院は「知識の保存と伝達」がおこなわれる場として、学問や教育が自然と発達していったんです。

写本による知識の保存と伝達

加えて修道院は子どもたちや大人に読み書きやラテン語などの基本的なことを教える活動もおこなっていました。

こうして教育を通してキリスト教の信仰を知ってもらい、熱心な信徒になってもらうのが目的でした。

こうした教育を通した布教活動によって教育水準の向上にも貢献していたんです。

布教活動による教育水準の向上

そして修道院の生活は自給自足が原則だったので、農作物の栽培や家畜の飼育はもちろん、織機や耕具も修道士自身で造っていたので、それら生活の術が備わっていたんです。

農業技術の改良や新しい農具の開発を積極的におこなって、農業に関する知識を記録し、後世に伝える役割も果たしていました。

もうここまで来たらなんでも屋さんみたいですね。

農業技術の改良

修道院での生活(修行)の中で、写本を通して知識の保存と伝達がおこなわれ、教育を目的とした布教活動によって教育水準の向上に貢献し、自足自給の生活から農業技術の改良とその伝達などによって、学問や教育、農業技術の発展に貢献した。

これらの活動によって修道院は学問や教育、農業技術の発展に貢献したんですね。

このような修道院で修行した修道士たちが、グレゴリウス1世のもとで西ヨーロッパ各地に派遣されていき、ローマ=カトリック教会の布教に一役買って、基盤ができたわけなんです。

まとめ

MQ:ローマ=カトリック教会で修道院はどのような役割を担ったのか?

A:信仰を深める目的で創設されて、厳しい修行の中で知識の保存と伝達や教育水準の向上、農業技術の発展に貢献した。加えて西ヨーロッパ各地に派遣されて布教をおこなったことで、ローマ=カトリック教会の基礎を築く役割を担った。

今回はこのような内容でした。

次回はローマ=カトリック教会がフランク王国と手を結んでいく過程をみていきます。復習も兼ねてなぜフランク王国と手を結んだのかを一緒にみていきましょう。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント