この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

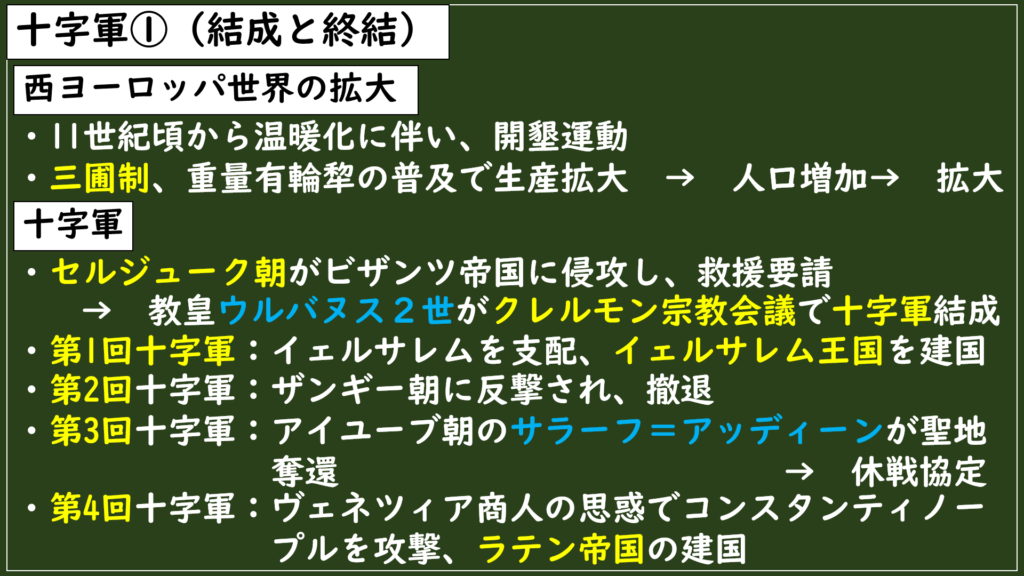

前回はこのような内容でした。

今回は十字軍が西ヨーロッパに与えた影響についてやっていきます。いったい十字軍はどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:十字軍は西ヨーロッパにどんな影響を与えたのか?

今回の時代はここ!

参考として十字軍の活動期間を示しておきますね。

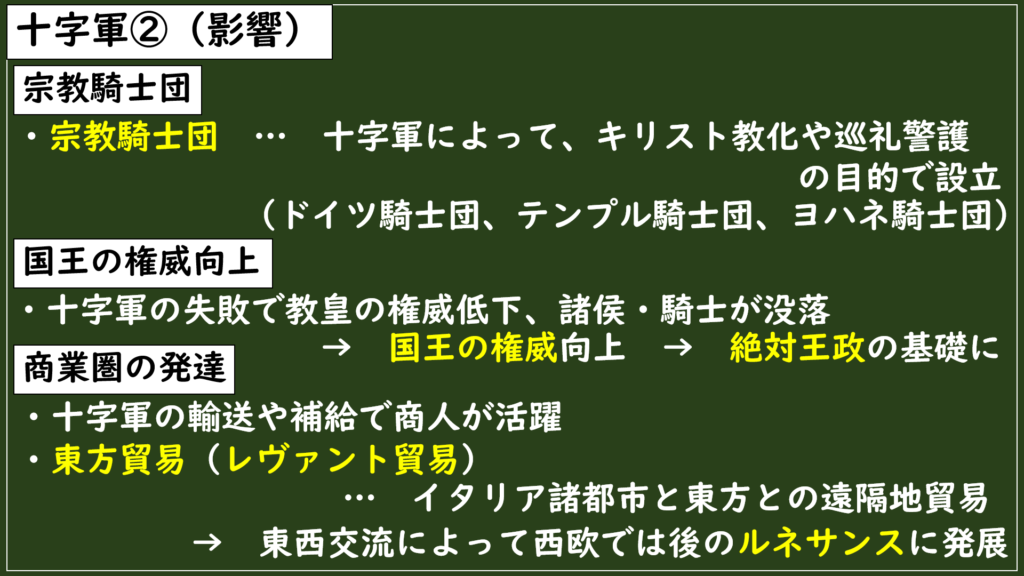

宗教騎士団

宗教騎士団の誕生

SQ:なぜ宗教騎士団は十字軍運動の中で誕生したのか?

約200年にも及ぶ十字軍運動によって、新たな団体が形成されるようになります。

それが宗教騎士団と呼ばれる団体です。

ではこの“宗教騎士団”とはどんな組織で何を目的に作られたんでしょうか?

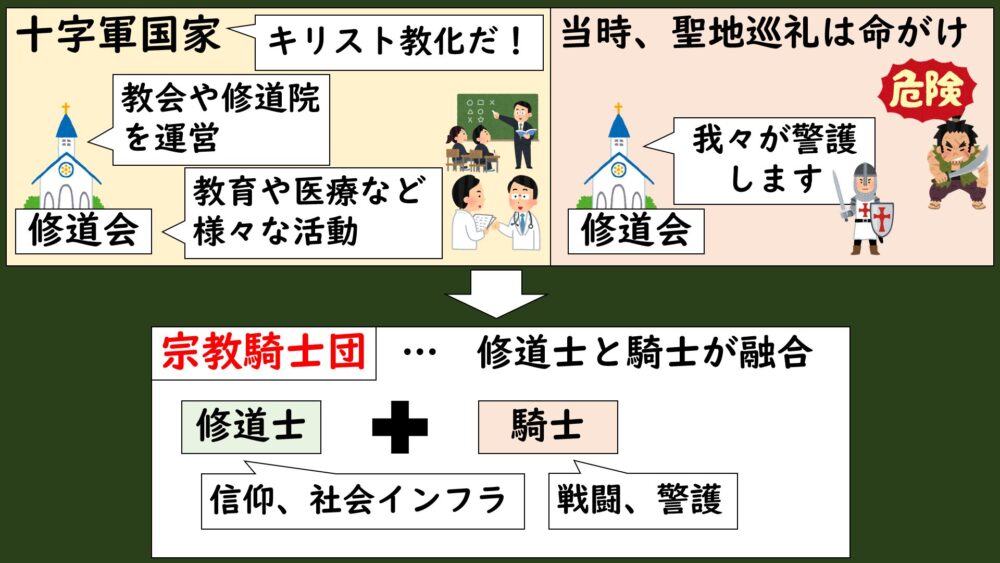

十字軍によって西アジアのパレスチナ(現在のイスラエル周辺)にはイェルサレム王国などの十字軍国家が成立しましたよね。

その十字軍国家は、教会や修道院を建設して民衆のキリスト教化をしようとします。イスラーム化されてしましたからね。

その修道院を運営する修道会と呼ばれる組織は教育、医療、布教、社会福祉など、さまざまな活動をおこなって社会インフラを支える存在でもありました。

簡単にいうと修道会とは「布教しながら社会基盤も整える集団」みたいな感じでしょうか。

そんな十字軍国家で社会機能を支える修道会ですが、当時は西ヨーロッパからイェルサレムまでの道のりがまだまだ整備されてなくて険しく、道中に盗賊に襲われることもしばしばありました。

なので、キリスト教徒にとって聖地巡礼は命がけの旅路だったんです。

加えて到着後の聖地イェルサレムも支配して間もなく、異教徒も大量に抱えていたので治安が決して安定していたわけではありませんでした。

なのでキリスト教徒が安心して聖地巡礼ができるように信徒や聖地の警護に当たったのが、修道会だったんです。

このように修道士として信仰にも熱く、時には騎士として防衛や戦闘にも従事する修道会のことを宗教騎士団といいます。

もともと信仰を担う修道士と戦闘に従事する騎士は別々だったんですが、十字軍国家という新しい土地で信仰と防衛が必要になったことで、この2つの役割が融合して宗教騎士団が誕生したということなんです。

十字軍国家でキリスト教を浸透させ、かつ社会基盤を作りながら信徒や聖地を防衛する必要が出てきたため、修道士と騎士の役割が融合した宗教騎士団が誕生した。

以下に3つの代表的な騎士団を紹介します。

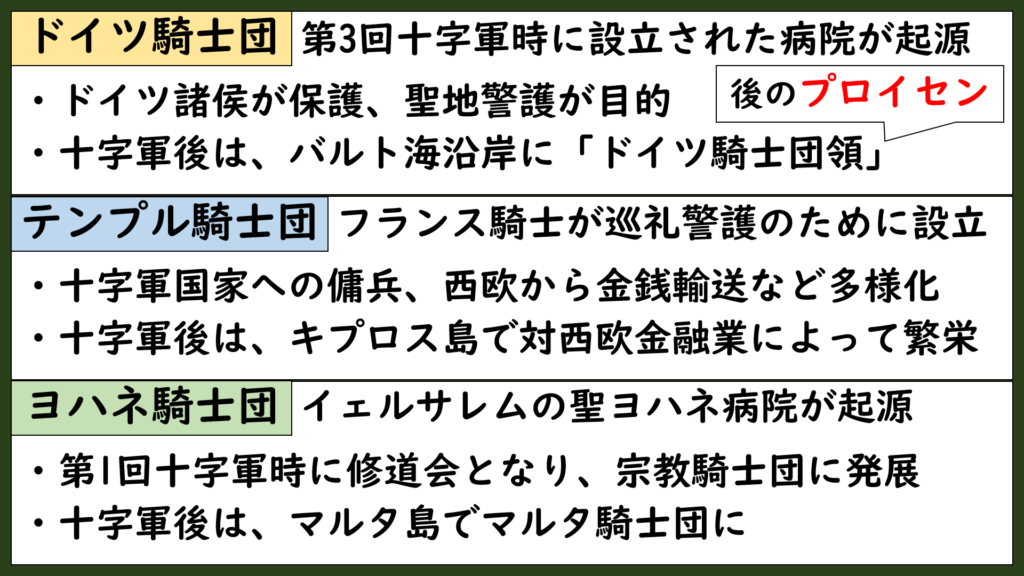

ドイツ騎士団

ドイツ騎士団は第3回十字軍の際、都市アッコンでドイツ商人が建てた病院を起源に、その後ドイツ人諸侯が保護したことで教皇から承認された宗教騎士団でした。

聖地の警護を目的として設立されて、十字軍時代が終わった後は、ドイツに戻ってバルト海沿岸を征服して「ドイツ騎士団領」を成立させるほどの勢力を誇りました。

このドイツ騎士団領は後のプロイセン王国へと発展していくことになります。

テンプル騎士団

テンプル騎士団はフランスの騎士が、イェルサレムまでの巡礼を警護するために設立した騎士団でした。

イェルサレム王国の国王がテンプル騎士団の功績を称えて「ソロモン神殿(テンプル)跡」の土地を与えたことから“テンプル騎士団”と呼ばれるようになったそうですよ。

初めは巡礼の警護でしたが、その後は十字軍国家へ傭兵として派兵したり、西ヨーロッパからお金を輸送するビジネスをおこなったりと、いろいろな活動をするようになっていきました。

これらのビジネスで莫大な資産を築くことができたので、十字軍時代が終わった後はキプロス島を本拠地にヨーロッパ中に銀行のような支店を作り、金融業(金貸し業)で繁栄しました。

フランス王国がテンプル騎士団の経済力を警戒して弾圧・解体してしまうほどの影響力があったみたいですよ。

ヨハネ騎士団

ヨハネ騎士団は十字軍時代より前に、イェルサレムのキリスト教徒の居住区に作れた聖ヨハネ病院が起源で、第1回十字軍の後に修道会として認められて発展した宗教騎士団でした。

十字軍時代の後はオスマン帝国などに追われてマルタ島に移ったのでマルタ騎士団と呼ばれるようになりました。

フランス革命の時に領地を没収されて解体したんですが、現在でもローマを拠点に活動してるんですよ。

これら以外にも複数の宗教騎士団が誕生して、聖地や巡礼の警護をはじめ多くの活動をおこないました。

宗教騎士団は十字軍時代以降も西ヨーロッパに戻って、各地で国家的な勢力として影響力を残しました。

国王の権威向上

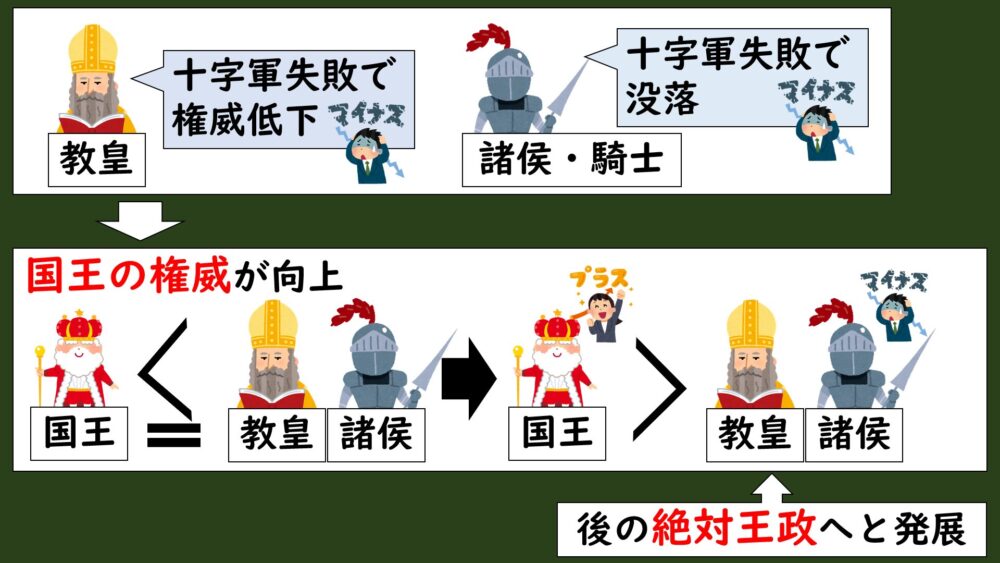

十字軍は西ヨーロッパの権力図も変えてしまいました。

それまでは叙任権闘争やイェルサレム王国建国を通して教皇の権威が強くなっていたんですが、その後の十字軍が相次いで失敗したことで教皇の権威が弱くなっていったんです。

どうせ上手くいかないんだから教皇の呼びかけに応える必要ないよ。

みたいな感じですかね。

他にも十字軍に参加した諸侯や騎士たちの中には、遠征の失敗によって資産を失って没落してしまう人たちも多くいました。

これによって逆に権威を高めた人たちがいます。誰だかわかりますか?

今まで教皇の権威に押されて、諸侯たちの顔色をうかがいながら王国を統治していた国王たちでした。

それまでは有力諸侯が国王となって諸侯たちを束ねる王国を統治していたので、国内に国王に匹敵するほどの土地や勢力を持つ諸侯がいたんですね。

しかし先ほども言ったように、十字軍によって西ヨーロッパの諸侯や騎士の力が弱体化してしまったので、その分国王の勢力が大きくなり国王の権威が向上することになっていったんです。

この国王の権威が上がったことで、その後の絶対王政へと繋がっていくことになります。

商業圏の発達

十字軍時代の商人

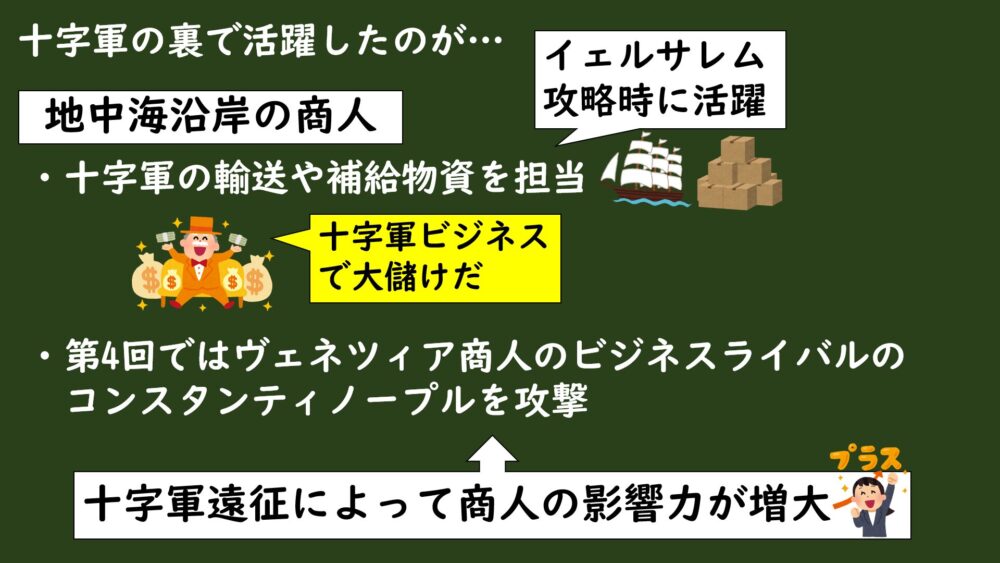

聖地イェルサレムを奪還するために結成された十字軍の裏では、商人たちの活躍がありました。

地中海を進む海路では、ヴェネツィアなどの地中海沿岸の商人たちが艦隊の用意や輸送を請け負って、十字軍の進軍を助けていました。

聖地イェルサレムでの攻防でも、第1回十字軍では梯子(はしご)が城壁の高さに届かなく、食糧不足もあって窮地に立たされましたが、商人たちからの補給物資があったおかげでイェルサレム奪還を果たせました。

商人からしたら儲けられるチャンスですからね。このビジネスチャンスをものにしようと商人たちも躍動しました。

十字軍ビジネスなら多少高値でも売れるぞ!

第4回十字軍では、ヴェネツィア商人の利益のためにビジネスライバルのコンスタンティノープルを攻撃したりと、十字軍によって商人の存在感が増していきました。

それだけ西ヨーロッパでは商業や経済が発展したということが言えますね。

東西交流の活発化

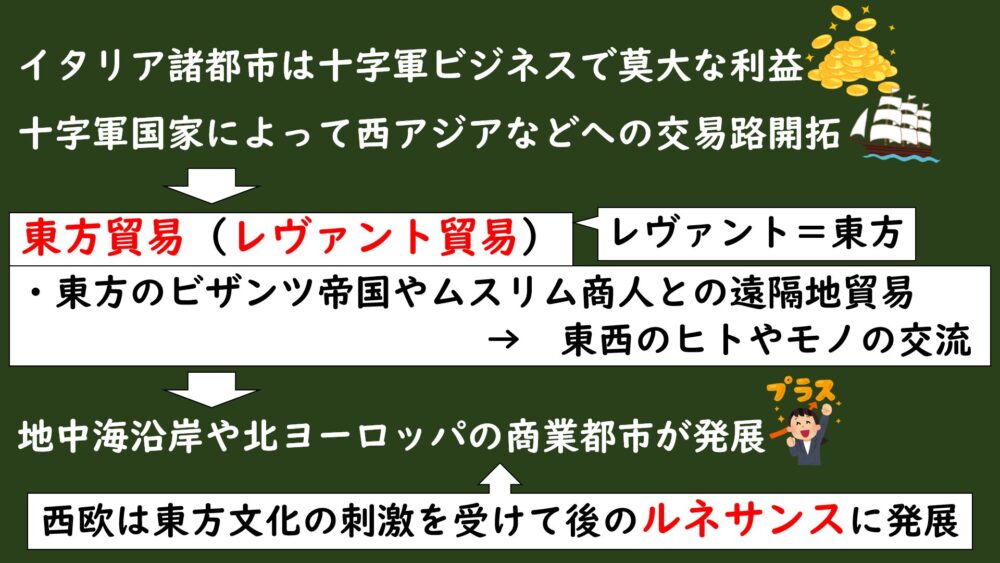

言わずもがな、十字軍の恩恵を最も受けたのが商業でした。

ヴェネツィアなどのイタリアの諸都市は、十字軍に関わる輸送などによって莫大な利益を得て繁栄することができました。

加えて、パレスチナに十字軍国家ができて交易路が開かれたことで、西アジアなどの東方との交易が盛んになっていきました。

このようなイタリアの都市(商人)による、東方のビザンツ帝国やムスリム商人などとの遠隔地交易を東方貿易(レヴァント貿易)といいます。

「東方」を西ヨーロッパでは「レヴァント」を呼んでいたことから「レヴァント貿易」と呼ばれています。

古代でいう「オリエント」とほぼ同じ地域を指します。

この東方貿易(レヴァント貿易)を通じてヒトやモノの東西交流が盛んになったことで、西ヨーロッパでは地中海沿岸や北ヨーロッパで商業都市が発展しました。

加えて、西ヨーロッパ世界は東方(ビザンツ帝国、イスラーム世界)の文化の刺激を受けて、後のルネサンスへと発展していくことになります。

まとめ

聖地や巡礼の護衛目的で設立された宗教騎士団は、その後西ヨーロッパ各地で国家的権力として勢力図に影響を与えた。十字軍遠征によって教皇の権威が衰退し、諸侯や騎士も弱体化したことで国王の権威が向上し、その後の絶対王政の基盤を作った。東西交易の盛況によって各地の商業都市も発展し、東方文化の流入はその後のルネサンスのきっかけとなった。

今回はこのような内容でした。

次回は、西ヨーロッパの商業発展の過程についてみていきます。商業が発展した背景とはいったい何だったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント