この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はモンゴル帝国の東西交流についてです。東西交流によってどんな新しい文化が現れたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

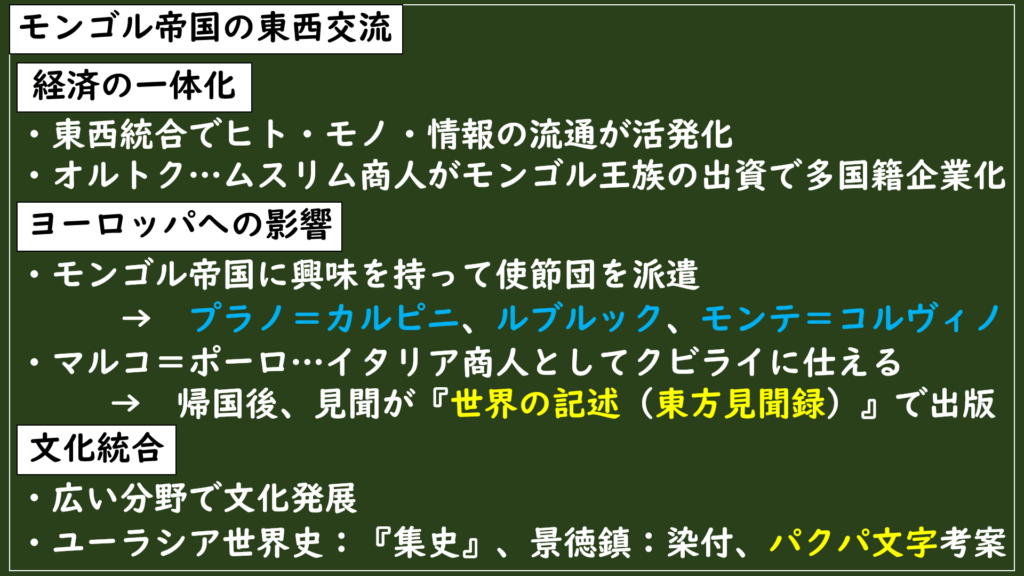

MQ:モンゴル帝国の東西交流はどのような新しさがあったのか?

経済の一体化

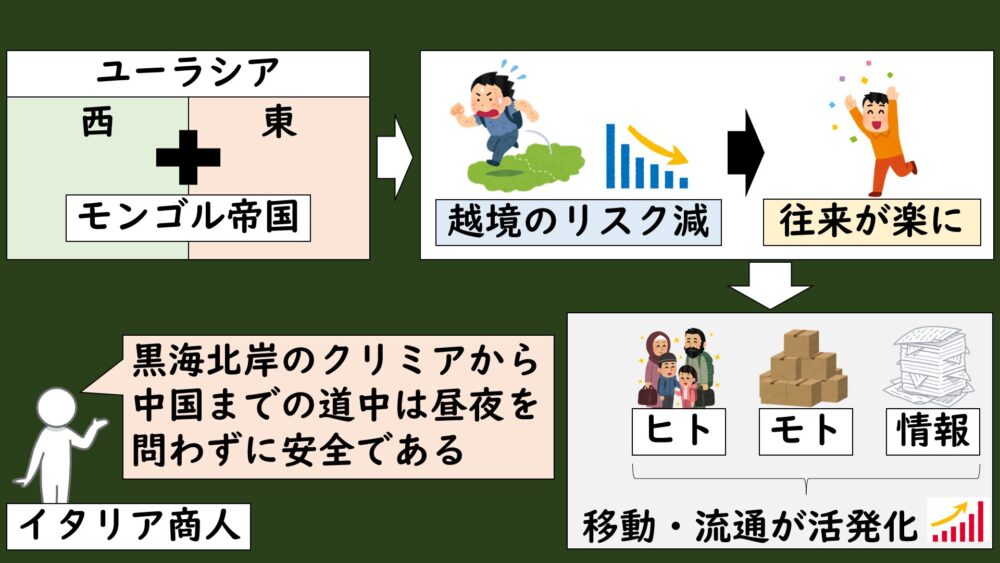

チンギス=カンから始まるモンゴル帝国が成立したことによって、東西ユーラシアが統合されましたよね。

西はヨーロッパから東は中国までつながったことで、それまでの無法地帯を通る危険性や国をまたぐ弊害が取り除かれて、ヒトやモノの行き来がしやすくなりました。

そのようにして、モンゴル帝国中ではヒトやモノ、情報などの移動や流通が活発化していくことになります。

当時のイタリア商人は「黒海北岸のクリミアから中国までの道中は昼夜を問わずに安全である。」と記録を残しているほど、モンゴル帝国によって安全が保障されていたんです。

オルトク商人

そんなモンゴル帝国内の交易を担っていたのはどんな人たちだったか覚えていますか?

ムスリム商人たちです!

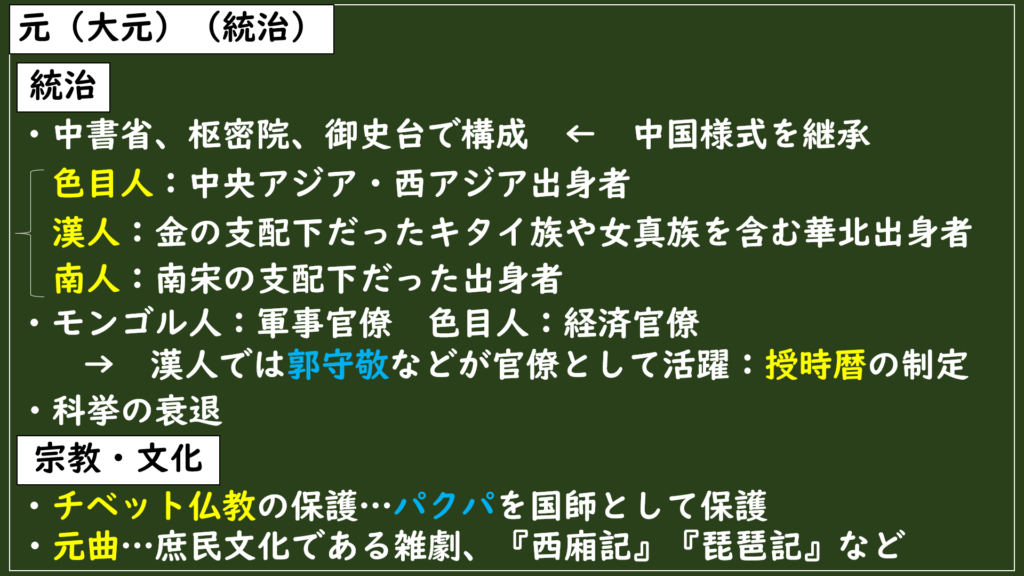

そうでしたね。モンゴル帝国内の交易や流通はムスリム商人などの元で色目人と呼ばれた人たちが担っていましたね。

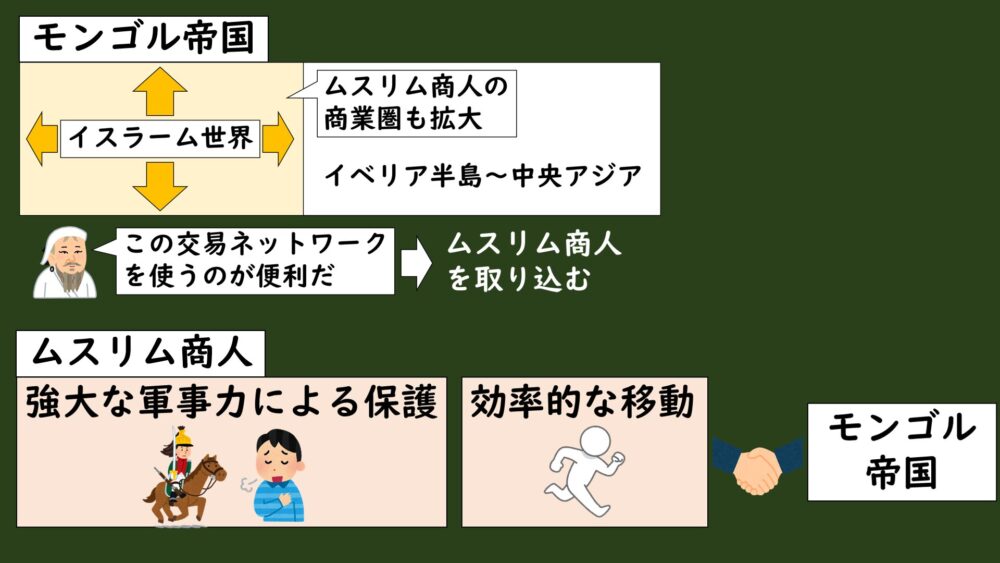

もともと中央アジアのイラン系ソグド人や、トルコ系ウイグル人などのムスリム商人たちが活発に交易活動をしてました。

モンゴル帝国は彼らを取り込むことで交易・情報ネットワークを手に入れて勢力拡大に利用しました。

ムスリム商人たちもモンゴル帝国の軍事力を背景に交易の安全を保障してもらうことで商業圏を拡大していったWinWinの関係を築いていました。

彼らは元では色目人として経済官僚に登用されて王朝の経済に貢献していましたもんね。

ここからはムスリム商人とモンゴル帝国との具体的な関係についてみていきます。

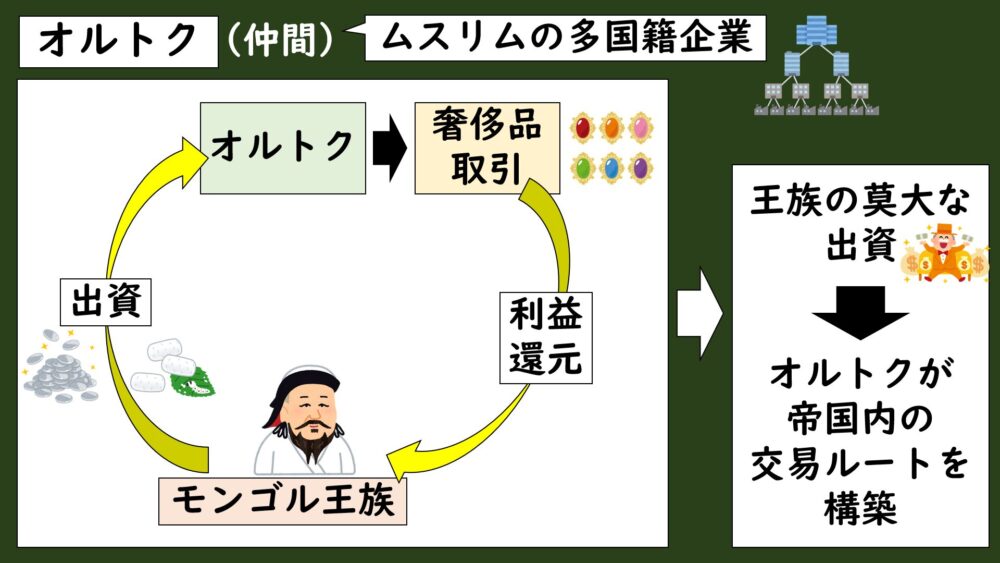

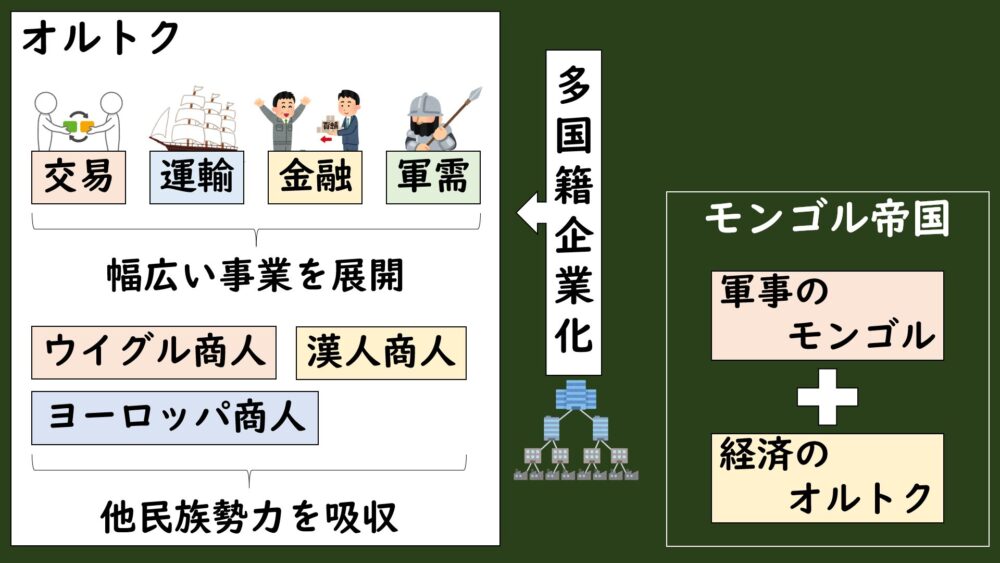

ムスリム商人はモンゴル帝国によって広範囲の交易を保障されると同時に、”オルトク(仲間)”と呼ばれるものを組織していきました。

このオルトクとは一言で表すと「ムスリムの多国籍企業」のようなものです。

このオルトクはモンゴル王族から交易の特権や、当時の国際通貨だった銀や生糸の出資を受けて奢侈品などの取引をして、その利益の一部を出資者であるモンゴル王族に還元するという組織でした。

出資・・・お金や資産を提供して、事業やプロジェクトに協力すること。

奢侈品(しゃしひん)・・・生活必需品ではなく、贅沢やステータスを楽しむための高級品。

要はお金を受け取って代わりに商売をして、その利益の一部をお金を出してくれた人に渡すということです。現代の株式会社と似ていますね。

モンゴル王族からの莫大な出資によって、オルトク商人たちは内陸の交易ルートや南シナ海やインド洋の海上の交易ルートを結び付けて帝国内に大商業圏を築いていきました。

帝国内には大小さまざまなオルトクがあって、大きなオルトクでは単なる貿易だけにとどまらず、運輸、金融、徴税、さらには軍需産業に至るまで、幅広い分野にわたって事業を展開していました。

そして帝国内でもともと別で活動していたウイグル商人や漢人商人、はたまたヨーロッパ商人なども取り込んでいき、現代でいう多国籍企業へと成長していきました。

日本でいう「総合商社」のビジネスモデルに似ているかもしれませんね。要はいろんなことをしている会社が”オルトク”だったということです。

こうしたオルトクによる商業活動は、モンゴル人の軍事活動と共にモンゴル帝国では欠かせない役割を担っていたんです。

モンゴル帝国 = 軍事のモンゴル + 経済のムスリム(オルトク)

ヨーロッパへの影響

ではモンゴル帝国の東西統合は、西のヨーロッパにはどんな影響を与えていたんでしょうか?

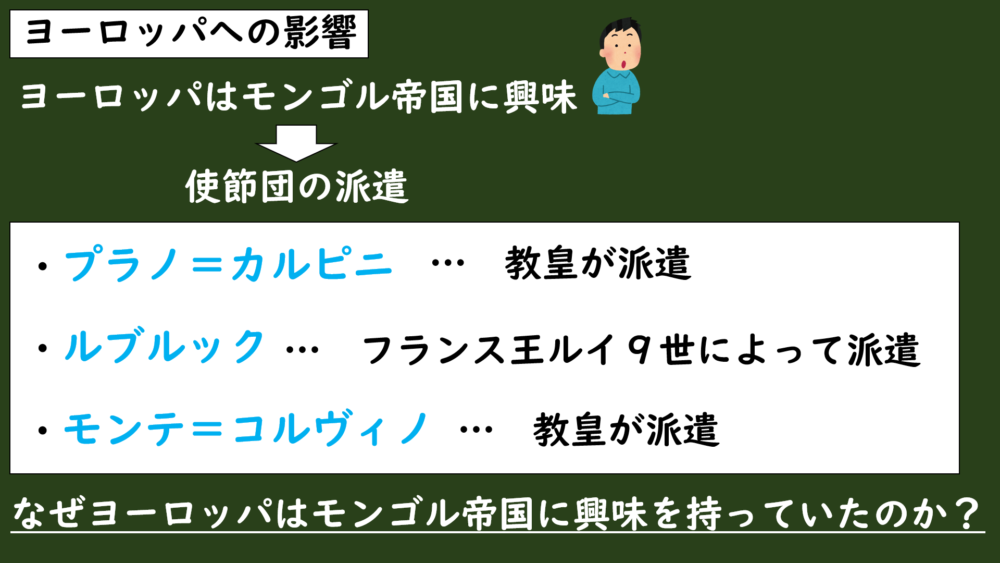

当時のヨーロッパ諸国はモンゴル帝国に興味を抱いて、さまざまな使節団が派遣していました。

・プラノ=カルピニ・・・教皇によって派遣

・ルブルック・・・フランス王ルイ9世によって派遣

・モンテ=コルヴィノ・・・教皇によって派遣

ではなぜこれだけの使節団を派遣するほど、ヨーロッパはモンゴル帝国に興味を持っていたんでしょうか?

SQ:なぜヨーロッパはモンゴル帝国に興味を持っていたのか?

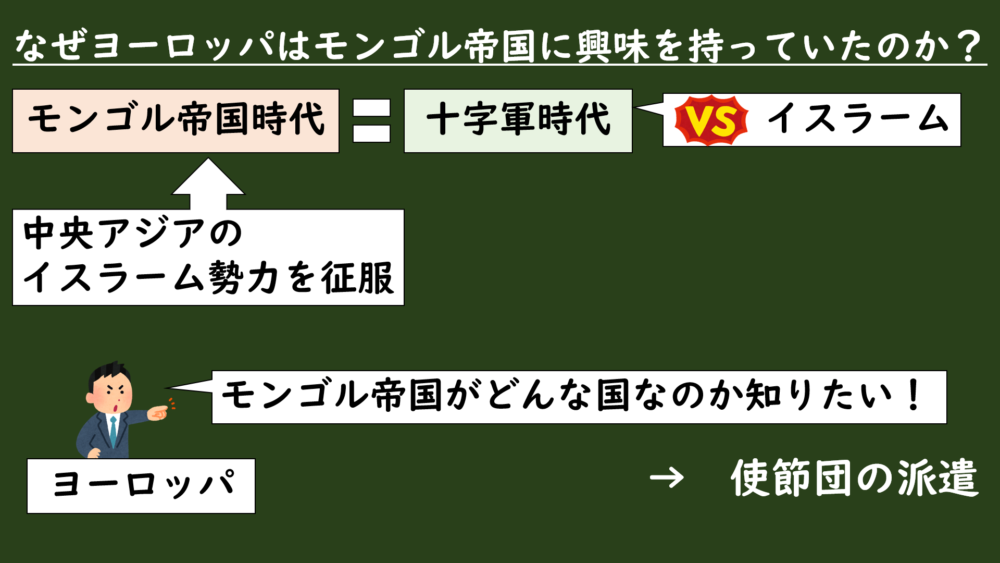

モンゴル帝国がユーラシアで快進撃を繰り広げて覇権を握った時代は、ヨーロッパではちょうど十字軍の遠征がおこなわれている時代でした。

十字軍は簡単にいうと、イスラーム勢力の拡大に伴って、聖地イェルサレムを奪還するために教皇が呼びかけて結成された諸侯連合軍のことでしたよね。

そんなわけで当時のヨーロッパ諸国はイスラーム勢力の拡大に苦戦していたので、十字軍を結成したわけです。

そんなタイミングで東で成立したのがモンゴル帝国でした。

モンゴル帝国は中央アジアのイスラーム勢力を一掃して成立し、東ヨーロッパまで侵攻してくるなど破竹の勢いで拡大していきましたよね。

なので、

イスラーム勢力を蹴散らしてできた巨大なモンゴル帝国とはいったいどのような国なんだろうか?よし!調査してこい!

ということで、ヨーロッパは苦戦するイスラーム勢力を一掃して成立した巨大なモンゴル帝国がいったいどんな国家なのかに興味を持って、それを知るために使節団を送ったというわけなんです。

敵対するイスラーム勢力を一掃して成立した帝国だったため。

以下にヨーロッパから派遣された代表的な人物をあげていきますね。

プラノ=カルピニ

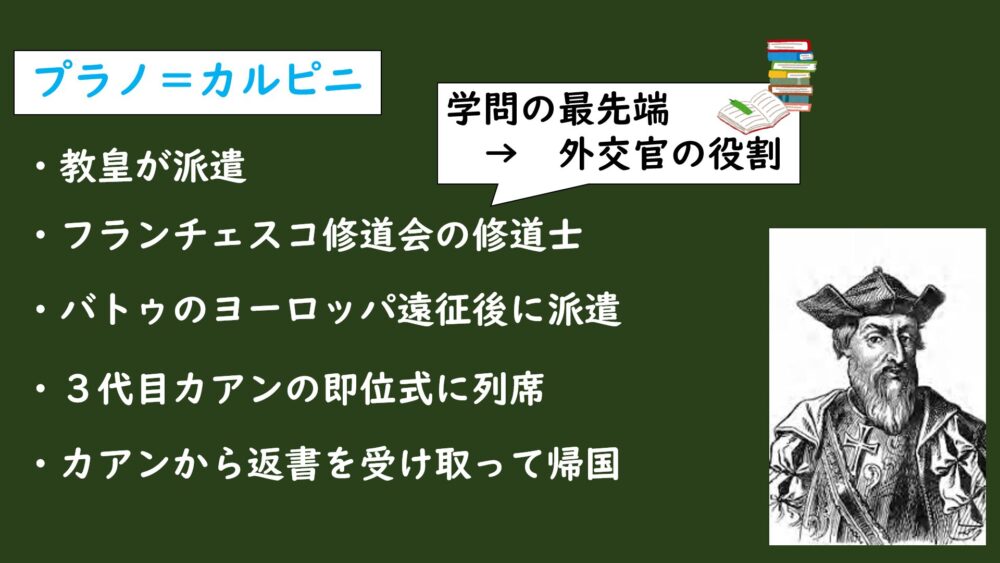

プラノ=カルピニは教皇によってモンゴル帝国に派遣されたフランチェスコ修道会の修道士でした。

中世ヨーロッパでの修道会は学問研究の最前線だったので、修道士は外交官としての役割を果たしていたんです。

当時、モンゴル帝国はバトゥの遠征軍がヨーロッパに侵攻して、キエフ公国が滅亡し、ワールシュタットの戦いでポーランド・ドイツ連合軍が破れるなど、破竹の勢いで侵攻していました。

モンゴル帝国の侵攻にヨーロッパのキリスト教勢力は恐怖します。

そしてその後運よくバトゥの遠征軍が撤退して1年後、教皇になったインノケンティウス4世が、

モンゴル帝国についての情報を集めてこい!

ということで教皇から調査を依頼されて派遣されたのがプラノ=カルピニだったんです。

プラノ=カルピニは3代目カアン(皇帝)の即位式に出席して、カアンから教皇への返書を預かって帰国することになりました。

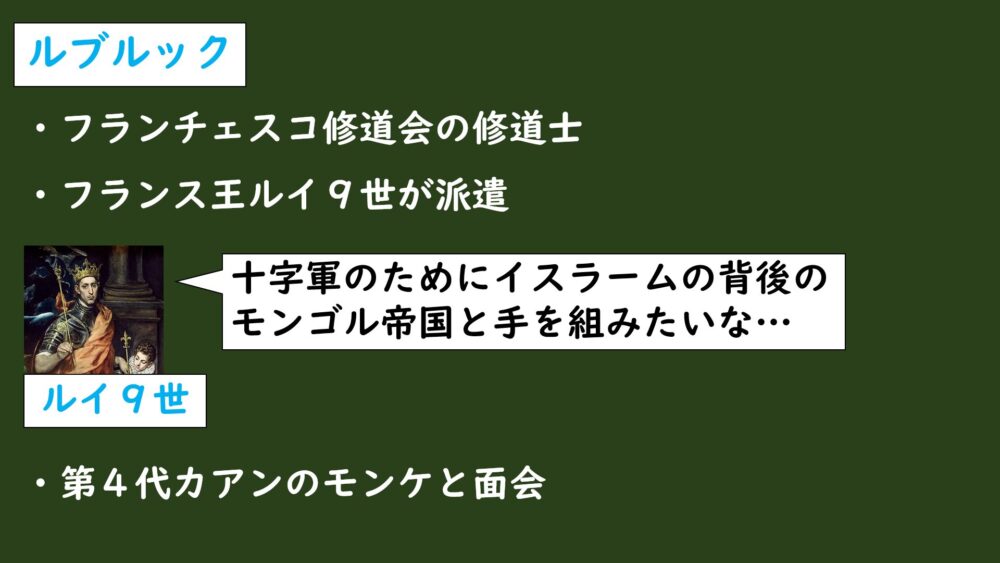

ルブルック

続いては、フランス王ルイ9世が派遣したルブルックという、こちらもフランチェスコ修道会の修道士です。

当時、ルイ9世は十字軍を派遣するためにイスラーム勢力の背後にいたモンゴル帝国と手を組もうと画策していました。

一度目の派遣はちょうど3代目カアンが亡くなってカアンと面会できず、2度目の派遣で4代目カアンのモンケと面会を果たしたのがルブルックでした。

ルブルックは帰国後に書いた報告書にはモンゴル帝国のことが詳しく書かれていて、当時の科学者ロジャー=ベーコンは、

モンゴル帝国の東西統合は、科学の発展に貢献するぞ。

と考えたそうです。

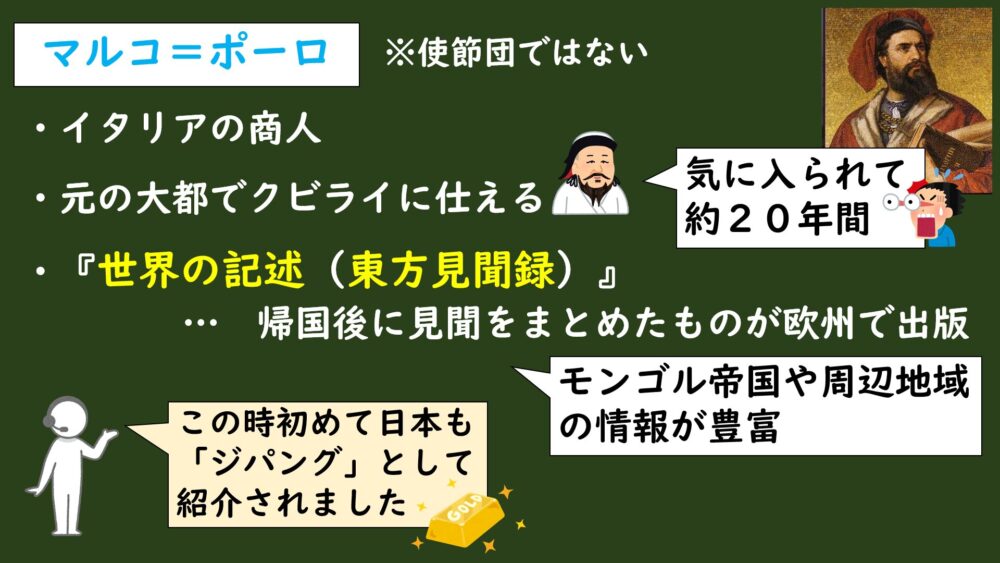

マルコ=ポーロ

こちらは使節団ではないんですが、イタリアの商人として元のクビライに仕えたマルコ=ポーロという人物もいました。

マルコ=ポーロは商人として元の大都に赴いて、そこでカアンのクビライに気に入られて、その後約20年に渡ってクビライに仕えていました。

帰国後、マルコ=ポーロが元にいた頃の見聞がまとめられて、『世界の記述(東方見聞録)』としてヨーロッパで出版されました。

見聞・・・実際に見たり聞いたりして得た経験や知識

・元の繁栄ぶりと政治体制

・イル=ハン国やキプチャク=ハン国の独自文化

・日本や東南アジアを含むアジア諸地域の風土や慣習

『世界の記述(東方見聞録)』では、それまでになかったモンゴル帝国の情報が豊富にあったので、当時のヨーロッパに衝撃を与えました。

マルコ・ポーロの見聞は、宗教的・政治的な目的ではなく商業目的という新しい視点からの報告だったので、その後の貿易ルートの開拓や文化交流に大きな影響を与えました。

ちなみに日本のことが「ジパング(チパング)」として初めてヨーロッパに伝えられたのもこの時です。黄金や真珠が豊富な国として紹介されています。

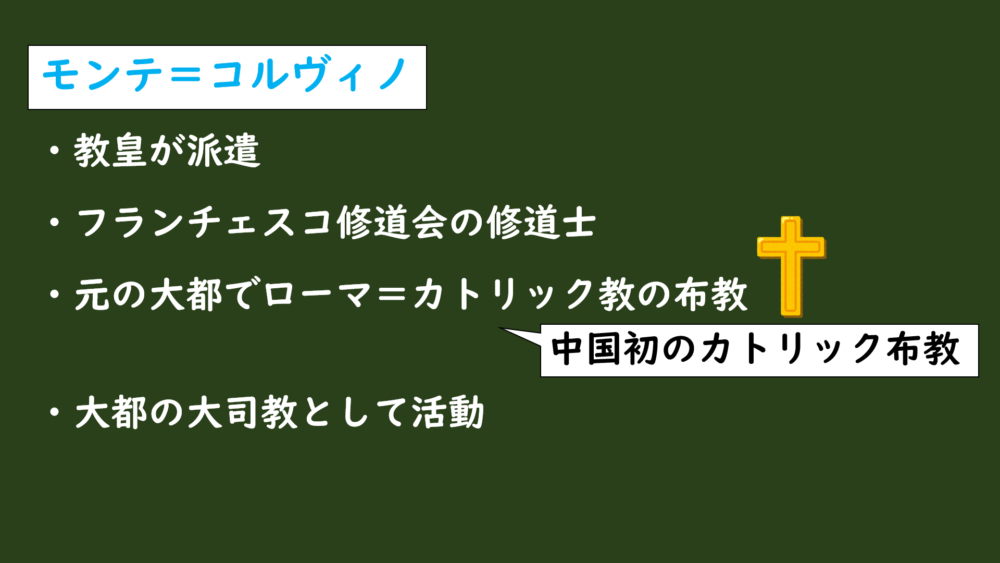

モンテ=コルヴィノ

そして13世紀末に再び教皇によって派遣されたのが、フランチェスコ修道会のモンテ=コルヴィノという修道士でした。

モンテ=コルヴィノは教皇の命によって大都に派遣されて、キリスト教の布教に尽力した人物でした。

これが中国におけるローマ=カトリック教会の最初の布教活動になり、モンテ=コルヴィノは中国で亡くなるまで、大都の大司教として布教に努めました。

実際、中国でカトリック信者はそこまで増えなかったそうで、モンテ=コルヴィノの死後に元も滅亡してしまったので、結局カトリック布教は16世紀のイエズス会までお預けになってしまいました。

文化統合

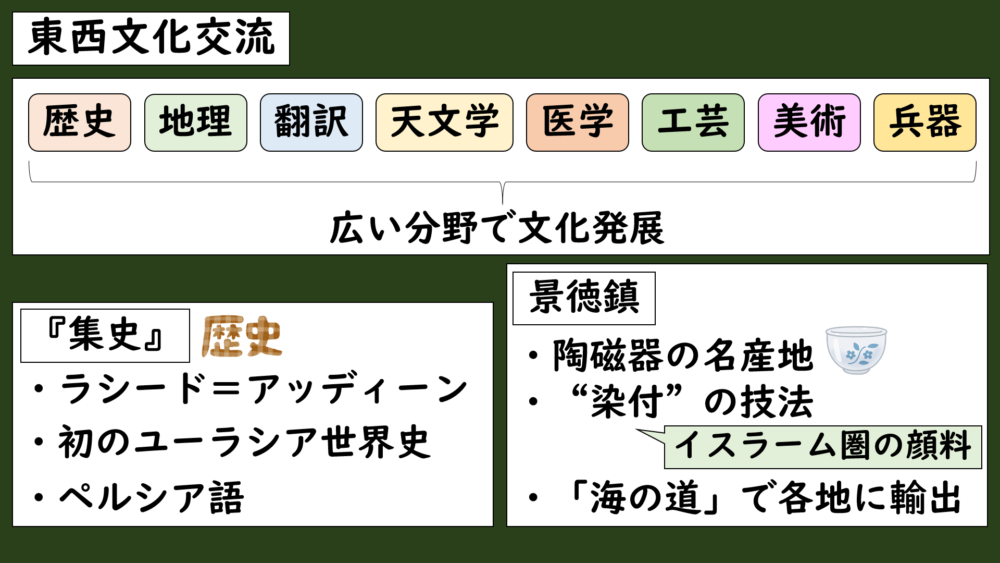

モンゴル帝国による東西統合は文化においても東西交流が広い範囲で起きました。

歴史や地理、言語翻訳や天文学、医学、工芸、美術、兵器など、広い範囲で文化発展がみられました。

例えば歴史記述では、それまで王朝ごとに地域ごとの歴史だったものを、イル=ハン国の宰相だったラシード=アッディーンが各地の情報を集めて、モンゴル史をはじめとするユーラシア大陸全体の世界史である『集史』をペルシア語でまとめました。

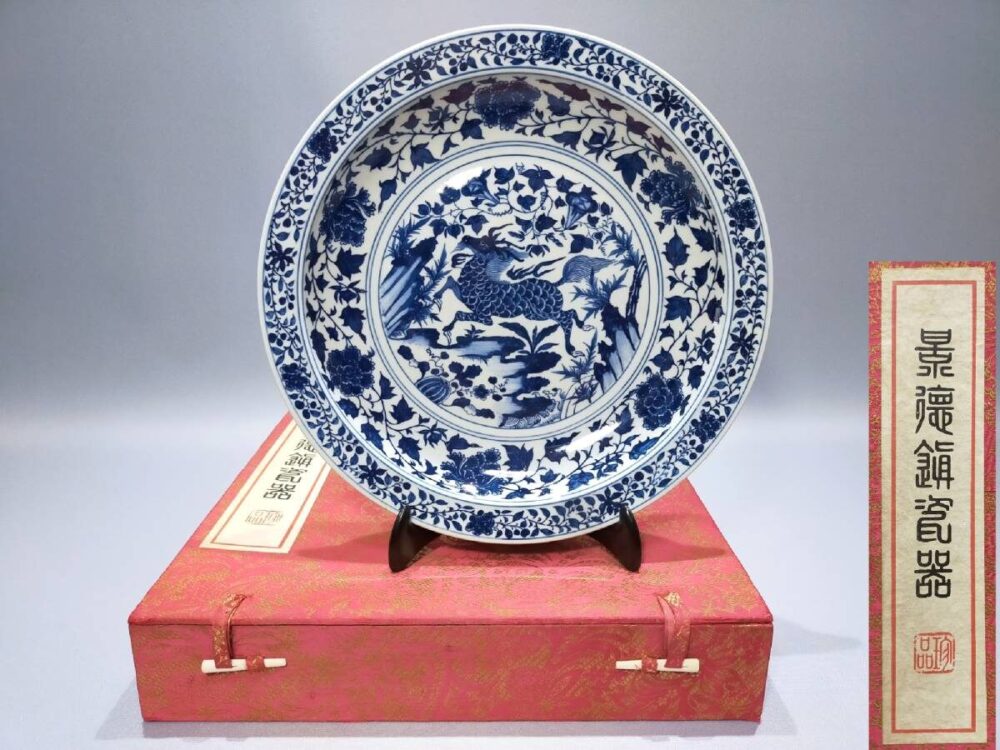

芸術では、景徳鎮(けいとくちん)と呼ばれる陶磁器の名産地で、宋代に流行った白磁・青磁にイスラーム文化圏から入ってきた染料を使って鮮やかな青色の模様を描く「染付」の技法が始まって、盛んに作られるようになりました。

景徳鎮は、良質な土や松を燃料とする窯が豊富にあって、それらを運ぶ水運も整っていたので、陶磁器の産地へと成長しました。

この陶磁器などは「海の道」を通して、ムスリム商人らによって世界中に輸出されてユーラシア中に広がっていくことになりました。

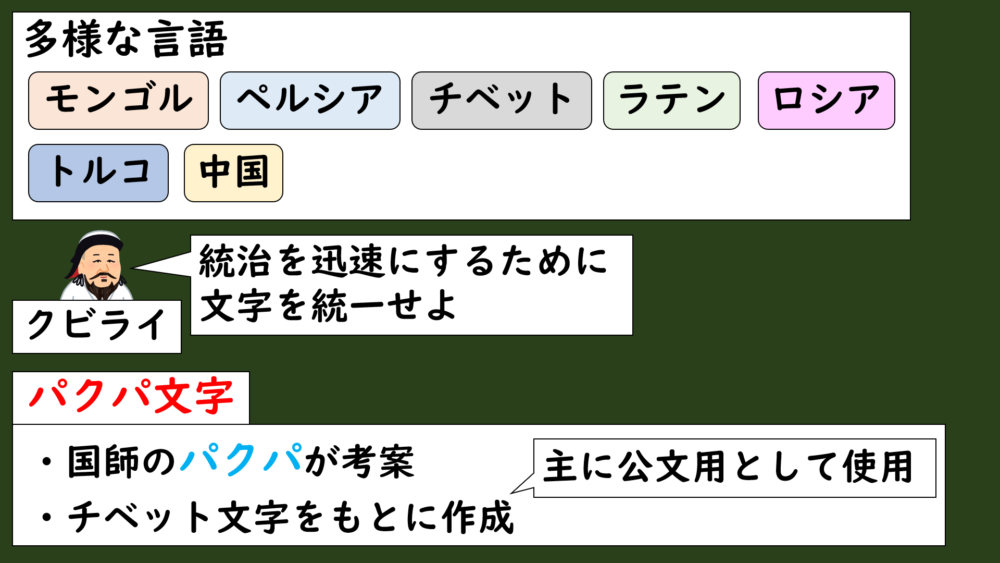

モンゴル帝国は広大な領土だったので、多数の民族が共存し、使用言語も多岐にわたりました。

・モンゴル語 ・トルコ語 ・ペルシア語 ・漢語(中国語) ・チベット語 ・ラテン語 ・ロシア語 etc.

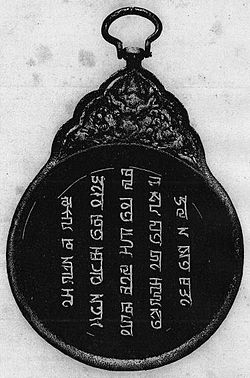

元のクビライはこのような状況から国師のパクパに命じて、文字の統一をしようとしました。

各地からの情報を一目でわかるようにして、統治に活かそうとしたためでしょうね。

それによって作られたのがパクパ文字とよばれるものです。

パクパ文字はさまざまな言語を表記するために作られたもので、チベット文字をもとに作られて、主に宮廷の公文書に使われました。まさに政治用ですね。

しかし、民衆にはあまり広まらなかったようです。しかし、元の滅亡後も完全に消えることはなく、チベット仏教などで使われたそうですよ。

まとめ

MQ:モンゴル帝国の東西交流はどのような新しさがあったのか?

A:征服によって東西ユーラシアを一つの経済圏に統合し、安全な交易路を実現した。ムスリム商人が組織したオルトクという多国籍企業群や、パクパ文字による言語表記の統一といった制度的仕組みを通じて、ヒト・モノ・情報をユーラシア規模で発展させた点に、東西交流の新しさがあった。

今回はこのような内容でした。

次回はモンゴル帝国の分裂・衰退についてみていきます。ユーラシアを統合したモンゴル帝国はなぜ分裂・衰退してしまったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント