この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はモンゴル帝国の中で東アジアを支配した元(大元ウルス)についてみていきます。元は東アジアにどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:モンゴル帝国の元は周辺地域にどんな影響を与えたのか?

元(大元)の成立と中国統一

成立

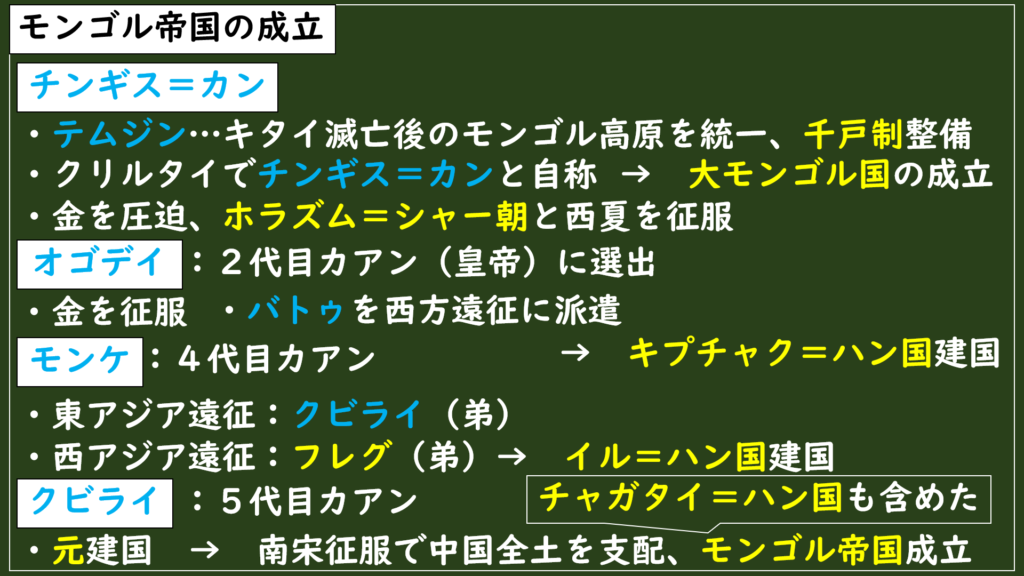

モンゴル帝国では、第4代モンケが死去した後にクリルタイによって第5代カアンに選ばれたのがクビライでしたよね。

しかし、クビライのカアン就任に納得しない弟アリクブケが反乱を起こしましたが、これを鎮圧してカアンの座を安定させることに成功します。

もともとクビライは中国の華北地方の統治を任されていたので、モンゴル帝国の中では東に勢力を持っていました。

当時はチベットや雲南(大理)を攻略して南宋南部を支配下に入れていました。

なので統治も東に重心を置いて、統治する領土の国名を中国風にした元(大元)に定めて、モンゴル高原と華北の境界に大都という新たな都市を建てます。

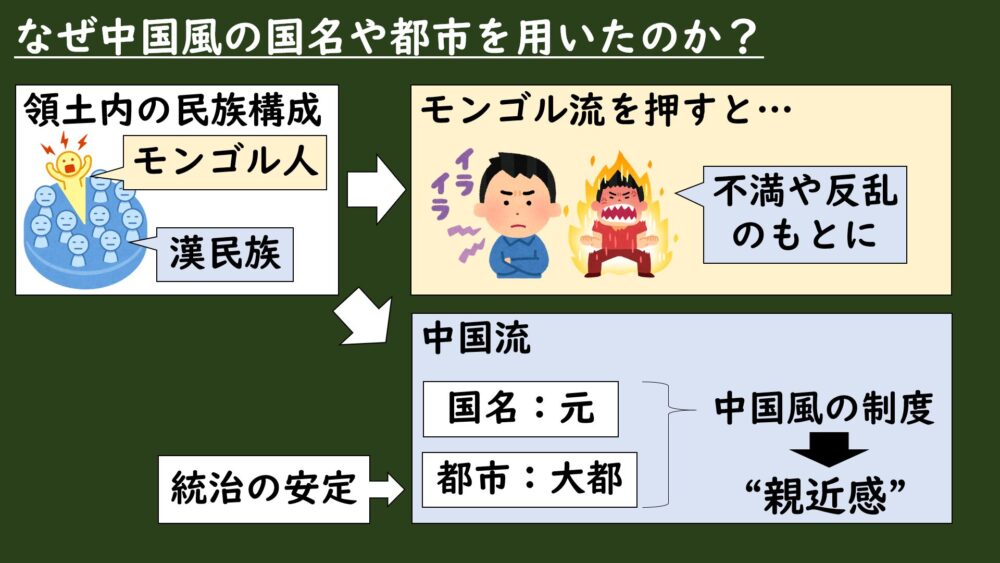

SQ:なぜ中国風の国名や都市を用いたのか?

ではなぜモンゴル人のクビライは中国風の国名や都市名を用いたんでしょうか?

その理由は「親近感」です。

クビライの治める領土の人口の大半を占めていたのは漢民族でした。

なので、いきなりモンゴル流を全面に押し出すと漢民族や他民族は対応できなくて不満や反乱に繋がってしまうかもしれません。

なので国号や都市を中国風にして、彼ら(漢民族)に親近感を持ってもらうことで支配を安定させようとしたんです。

あと周辺の民族も古代からある中国文化に慣れているので、そのほうが支配に正統性が出るんですね。

クビライもいろいろ考えていたんですね。

漢民族の親近感と統治の安定を図るために中国風の国名や都市名を用いた。

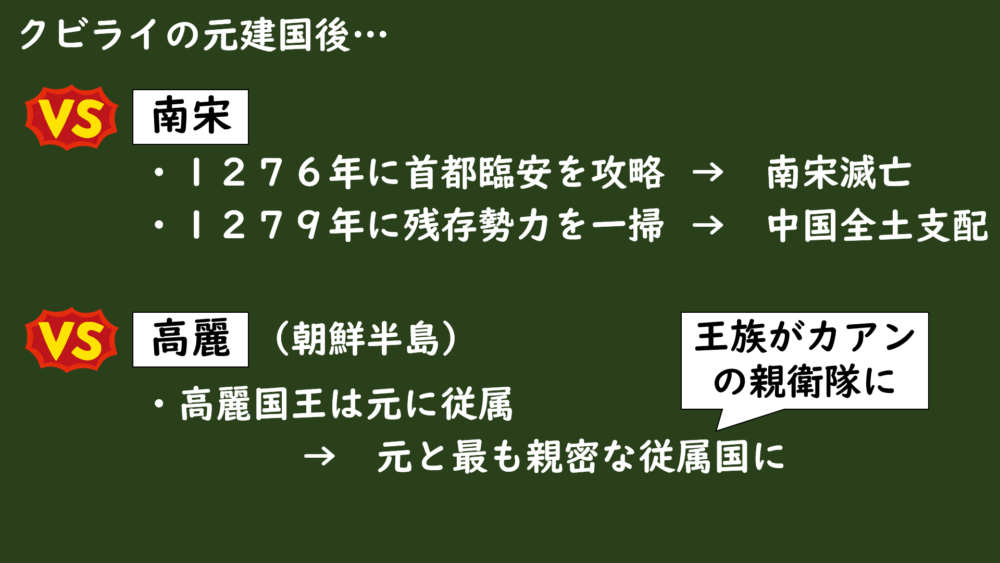

クビライがカアンになった時代は東西ユーラシアにモンゴル帝国が広がっていましたが、まだ中国の南宋が支配下に入っていませんでした。

なので、クビライは南宋に対して大遠征をおこないます。

南宋は豊かな穀倉地帯や発展した港を持っていますからね。これらが手に入れば国としては大儲けです。

元の遠征に対して南宋は包囲戦に耐えながら交戦しますが、1276年に首都の臨安を攻略されてしまい、南宋王朝は滅亡してしまいました。

その後も残存勢力が抵抗しましたが、79年には鎮圧されてしまい、クビライは中国全土を支配することとなりました。

さらにその後は朝鮮半島にも進出して、高麗国王は元の臣従する姿勢を示し、反対派が反乱を起こしたりもしましたが、元と最も親密な属国として関係を築くことになりました。

高麗王族がカアンの親衛隊になるなど、親密な関係だったそうですよ。

交易・情報ネットワークの構築

ネットワークの構築

中国を統一した元でしたが、カアンとしてモンゴル帝国全体を治めるためには周辺のモンゴル政権(キプチャクやイル、チャガタイなど)の監視や情報伝達が必須でした。

そのために元が整備したのが交易・情報ネットワークでした。

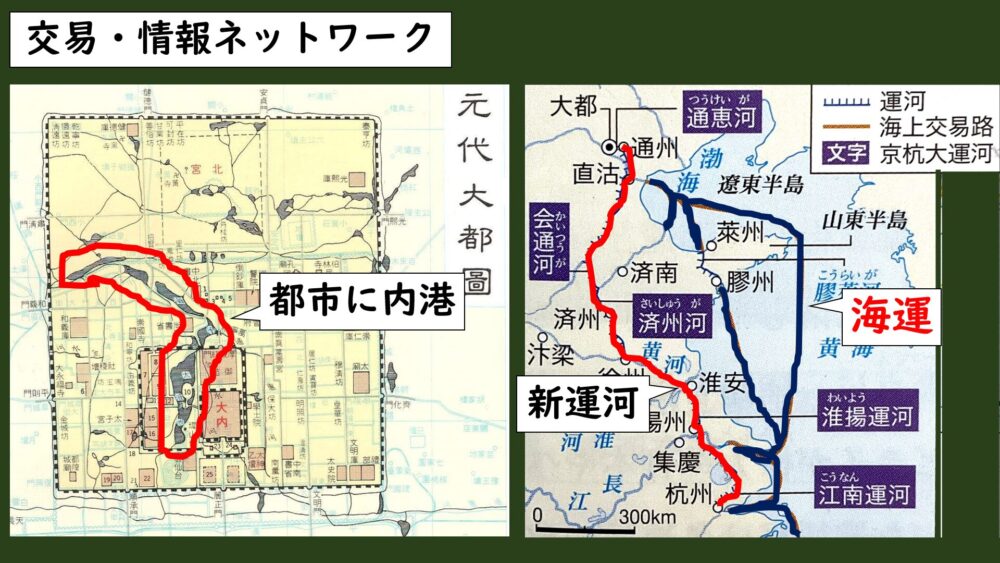

元の大都は中国式の計画都市として建設されて、現在の北京市街の基礎となっています。

でもカアンたちはほとんど大都では過ごさずに、郊外の野営地に天幕の宮殿を建ててそこで過ごしてしたそうですよ。そこは遊牧民の習慣が残っていたんですね。

なので、大都はカアンが過ごす皇居ではなく、統治に必要な人たちを置いておく場所だったんです。

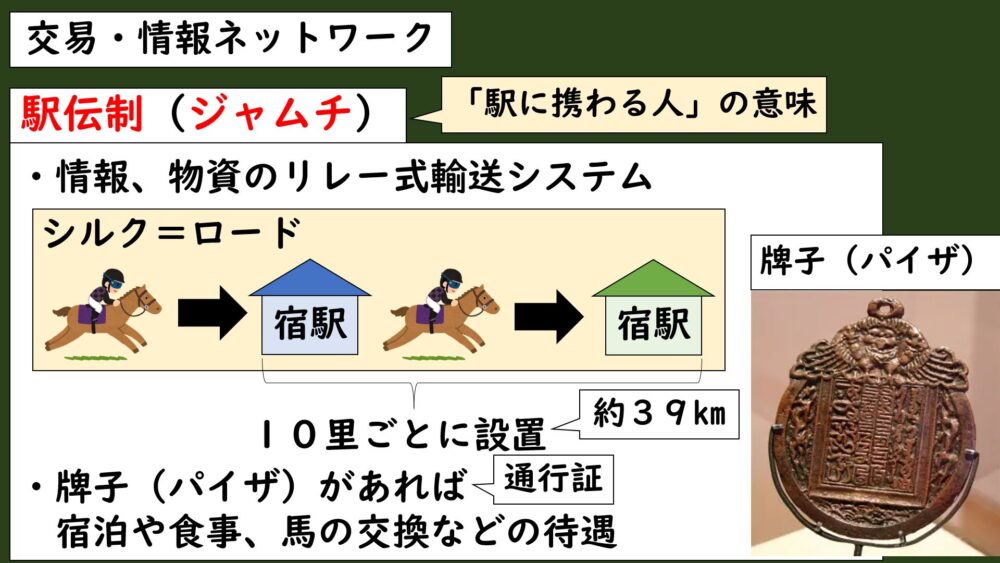

その大都からモンゴル帝国全土に伸びていたのが駅伝制(ジャムチ)でした。

ジャムチとは「ジャム」が駅や道を意味して、「チ」が人を意味するので「ジャムチ」で「駅に携わる人」みたいな意味になりますかね。

この駅伝制(ジャムチ)は、シルク=ロード(「草原の道」「オアシスの道」)を利用した国道に10里(約39km)ごとに駅を置いて、リレー方式で情報や物資を伝達するというものでした。

駅には周辺の100戸から馬や食糧が提供されて、牌子(パイザ)と呼ばれる通行証があれば、駅で宿泊や食事、馬の交換などがしてもらえる仕組みになっていました。

駅伝制は古代オリエントのアッシリアやアケメネス朝からありましたが、元の駅伝制は19世紀のシベリア鉄道ができるまで最速の情報伝達方法だったんですよ。

この元の時代の牌子(パイザ)は表面に漢字、裏面にアラビア文字、パクパ文字、ウイグル文字と複数言語で書かれているんです。

それだけモンゴル帝国が多民族のグローバル国家だったということがわかりますね。

この駅伝制(ジャムチ)がモンゴル帝国全土に広がっていたのに加えて、大都には内陸にも関わらず港があって、そこから運河を伝って渤海湾とも繋がっていたんです。

なので船は直接内陸の大都まで乗り入れることができたということになりますね。すごい労力だったでしょうね。

南宋を滅ぼした後は、海上交易で発展していた東海岸の杭州や泉州、広州なども支配下に入れることになりました。

これらの港を利用して、海から大都へ向かう海運と新たに杭州から大都を結ぶ運河が建設されます。

これら海上ネットワークによって元は、豊かな江南地方も含む大商業圏を作り上げました。

このようにして大都を中心に、駅伝制(ジャムチ)による陸路と運河による海路によって、元は東西世界を繋ぐ交易・情報ネットワークを構築することとなったんです。

遠征の影響

クビライは中国統一後、さらに東アジアや東南アジアへの勢力拡大のために遠征をおこないます。

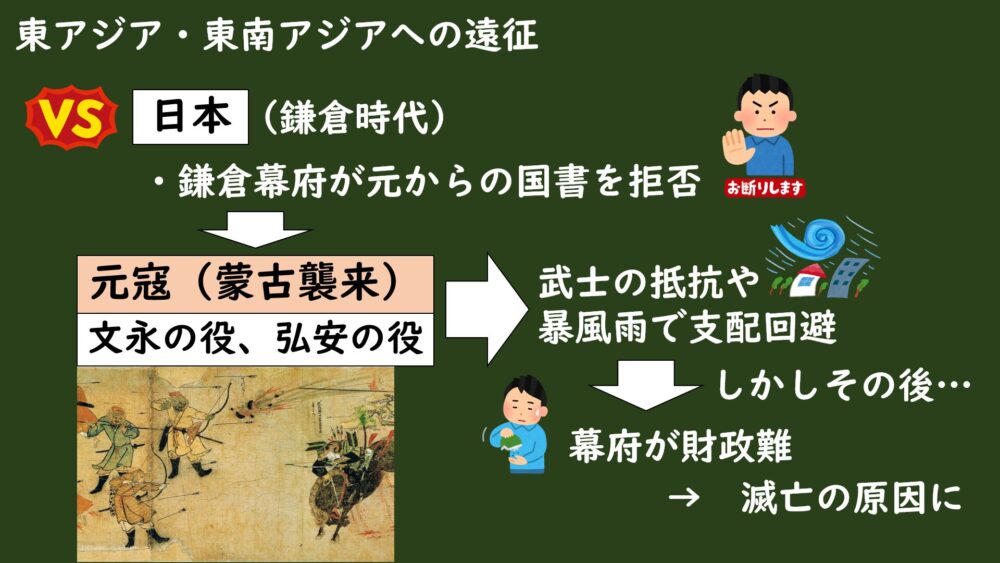

朝鮮半島の高麗は潔く従属しましたが、海の向こう側の日本の鎌倉幕府は元からの要求を拒否してしまいます。

これによって起こったのが「元寇(蒙古襲来)」です。

元の襲来は「文永の役」と「弘安の役」と2回行われましたが、武士の抵抗や暴風雨などによって日本はなんとか元の支配から免れます。

しかし、元寇による軍事的な緊張は、鎌倉幕府の財政を圧迫することになり、俸給がもらえずに貧しくなる武士が増えていったことで、幕府に対する不満が高まり、その後の幕府滅亡の要因となってしまいました。

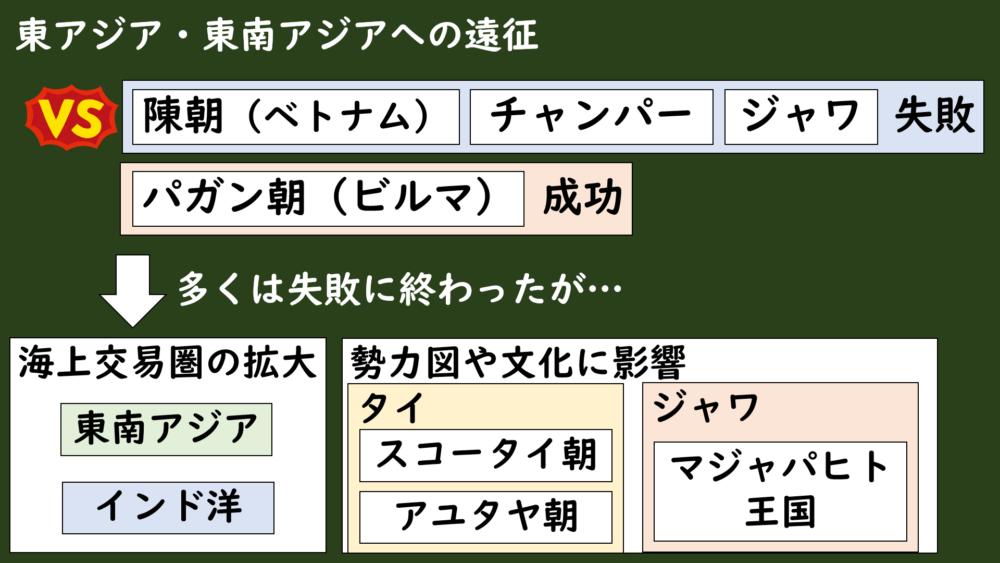

クビライは東南アジアの陳朝(ベトナム)やチャンパー、パガン朝(ビルマ)、ジャワにも遠征をおこないましたが、ビルマのパガン朝を征服した以外はあらかた失敗してしまいます。

しかし遠征は失敗に終わりましたが、東南アジアへの遠征によって東南アジアからインド洋にかけての海上交易と繋がることになり、結果、元の商業圏は拡大することになりました。

加えて、東南アジアは元の遠征の影響を受けて、勢力図や文化に変化も見られました。

ビルマのパガン朝は滅亡し、タイでは雲南征服によって南に逃れたタイ人たちによってスコータイ朝やアユタヤ朝が誕生しました。

ジャワ島でも元の侵入をきっかけにマジャパヒト王国が誕生するなど、大きな影響を与えることになったんです。

元の影響力ってすごいですね。

ムスリム商人と銀経済

ムスリム商人の活躍

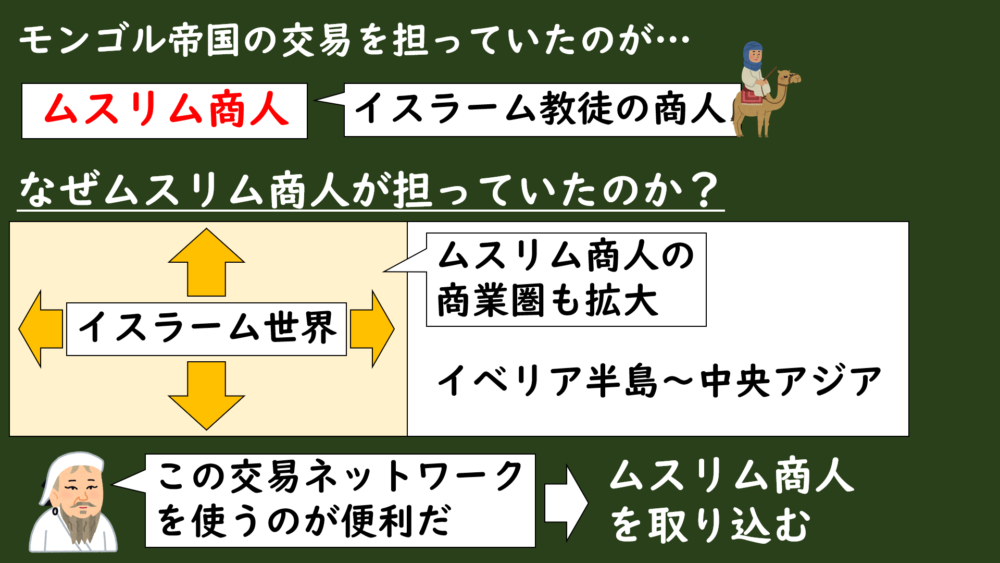

元を含めたモンゴル帝国の広大な商業圏で、陸・海の交易を担っていたのはムスリム商人だったんです。

「ムスリム」とはイスラーム教徒のことでしたね。

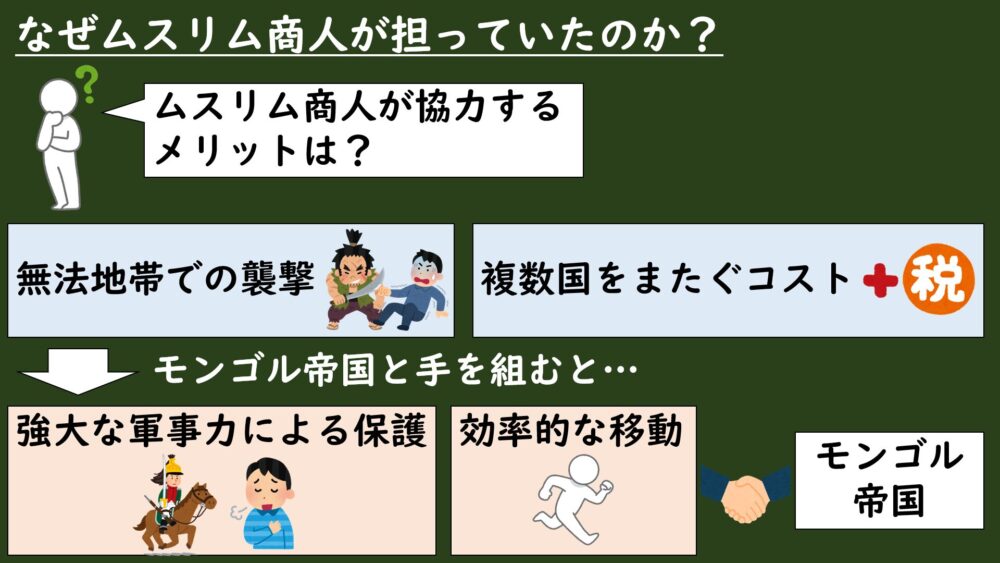

SQ:なぜモンゴル帝国の交易をムスリム商人が担っていたのか?

ではなぜムスリム商人が交易を担っていたんでしょうか?

それはムスリム商人しか持っていないことがあったからです。

ムスリム商人の活動はイスラーム世界の拡大と共に広がっていきました。

イベリア半島から北アフリカ、地中海、インド洋、中央アジアにまで広がっていったイスラーム世界で、ムスリム商人は交易ネットワークを築いていきました。

なので、モンゴル帝国が東西ユーラシアに進出する際に、ムスリム商人が使っていた交易ネットワークが一番便利だったんです。

そりゃ、すでに整備されている交易や情報ネットワークがあればそれを利用するのが手っ取り早いですもんね。

おまけにモンゴル帝国はチンギス=カンの時代から宗教に寛容的だったので、ムスリム商人を取り込みやすかったんです。

モンゴル帝国がムスリム商人を利用したがったのがわかりましたが、逆にムスリム商人はモンゴル帝国と手を結ぶことにどんな利点があったんでしょうか?

まずは当時の商人にとって、交易する際のリスクとは何だったと思いますか?

それは”道中の安全と利益確保”です。

ちゃんと統治されていない無法地帯では盗賊などによる盗難や襲撃のリスクがありました。

加えて、国をまたぐことになると、コストがかかって利益が十分に取れなかったり、そもそも通れなかったりという危険性もあります。

しかし、モンゴル帝国の強大な軍事力があれば安全に移動・交易をおこなうことができて、領土が広がればそれだけ効率的に移動することもできます。

そうした理由から、交易ネットワークを利用したいモンゴル帝国と強大な軍事力で保護してもらいたいムスリム商人の利害が合致して、ムスリム商人がモンゴル帝国の交易を担うことになったというわけです。

モンゴル帝国はムスリム商人の広大な交易ネットワークを勢力拡大に活用し、ムスリム商人は帝国の強大な軍事力による保護を求め、両者の利害が一致したため。

銀経済

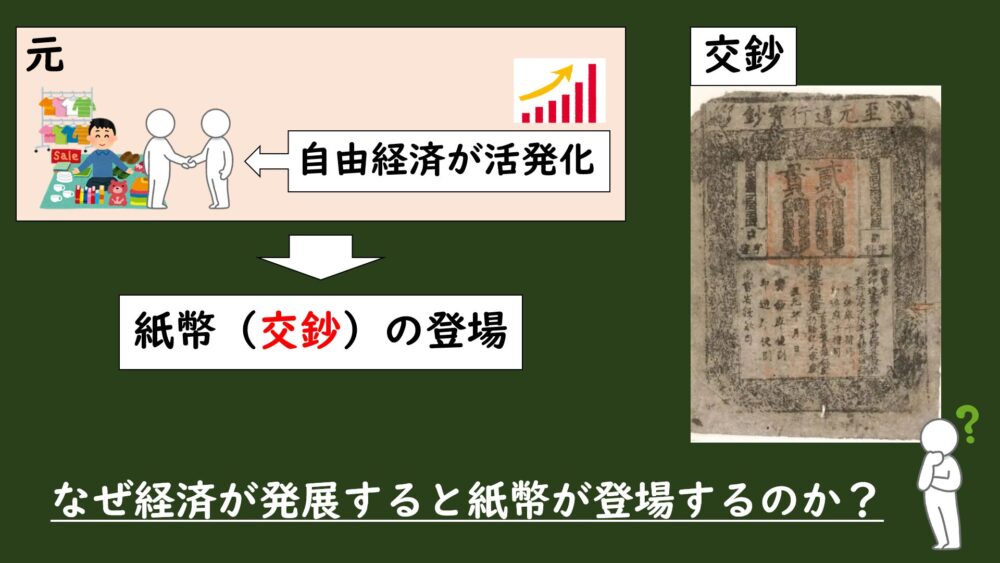

こうしてムスリム商人のもとでモンゴル帝国に大商業圏が成立したことで、元でも自由経済が活発になっていきました。

自由経済・・・行政機関(国など)から介入を受けずに自由に取引がおこなわれる経済。

この自由な商業活動(自由経済)が発展していって登場したのが交鈔(こうしょう)と呼ばれる紙幣でした。

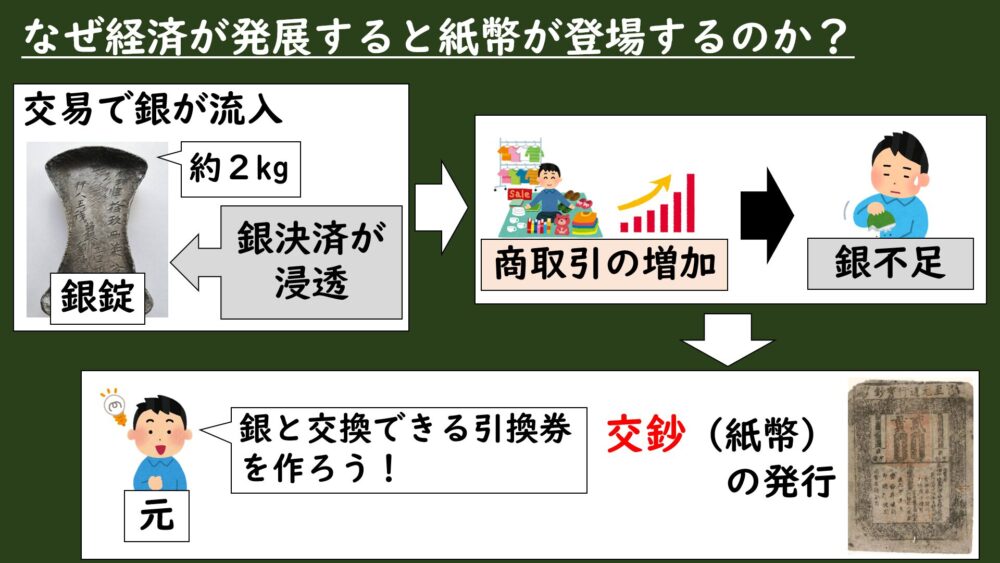

SQ:なぜ経済が発展すると紙幣が登場するのか?

これは[8-1.6]宋の社会・経済でも扱ったので一部復習にもなります。

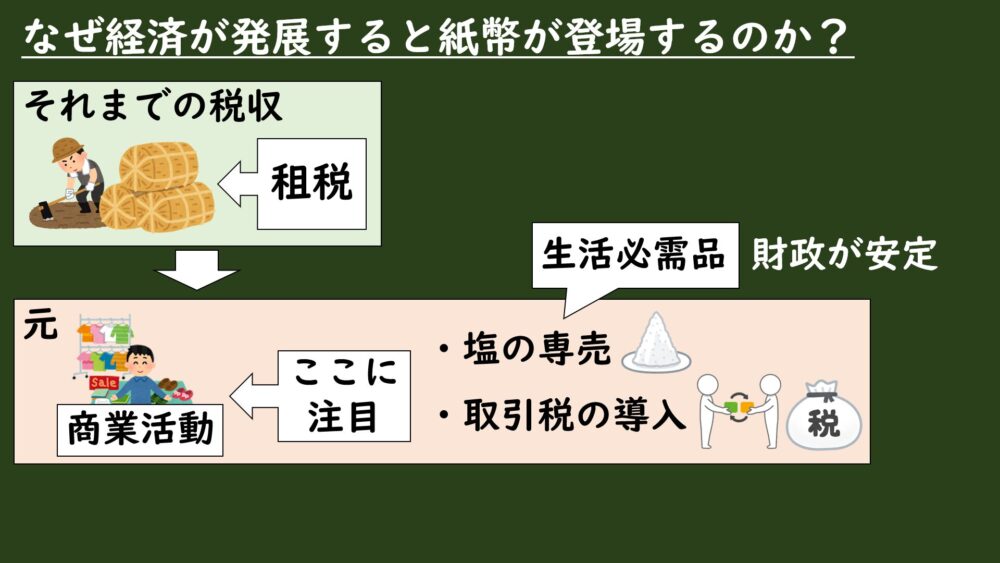

まずそれまでの中国王朝の税収と言えば、農民から徴収する租税が中心でした。

しかし、モンゴル帝国の時代に自由経済が発展したことで、元は商業活動から得る税収入に注目します。

・塩の専売制

・取引税の導入

まずは生活必需品だった塩を専売制にして、安定した財源を手に入れます。

塩の専売制については[2-2.3]前漢の政治からあった制度でしたね。ちなみに塩と交換できる「塩引(えんいん)」という引換券を販売して王朝は収入を得ていたそうですよ。

そしてもう一つの財源だったのが”取引税”と呼ばれるものでした。

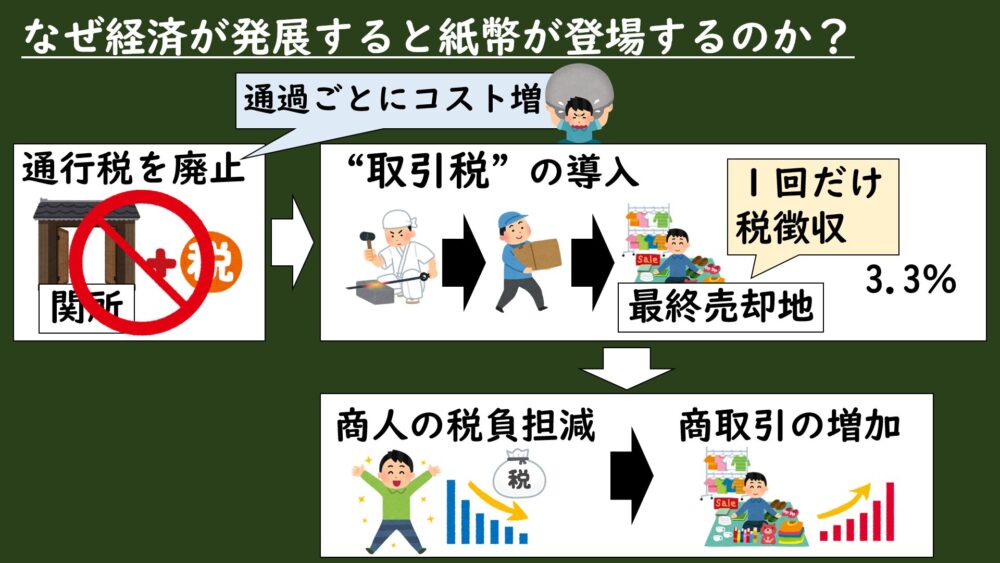

それまでは関所を通るたびに通行税を取っていたんですが、何回も税を取ってしまうと商業活動が衰退されてしまうので、元はこの通行税を廃止してしまいます。

この代わりに導入したのが取引税でした。

これは商品の最後の取り引き(最終売却地)で一回だけ税金を払うというものでした。

今でいう消費税みたなものですね。ちなみに税率は3.3%だったそうです。

現在の日本の消費税(約10%)よりも安いですね。

この取引税の導入によって商人の税負担は軽くなって、商品の取引量が増えていく(経済拡大)ことになりました。

税率が下がっても、経済発展によって逆に税収が上がっていくこともあるんですね。

そして当時、ムスリム商人の商業活動によって、ユーラシアで広がっていた銀が中国の元にも入ってきます。

この銀錠は形は様々でしたが、世界各地から出土していて、当時の元の交易ネットワークがいかに広かったのかを伺うことができます。

これによって、それまで使われていた銅銭に加えて決済で銀が使われるようになっていったんですが、商取引の拡大や税収の増加で銀の流通量が不足していってしまいます。

なので王朝は、

銀といつでも交換できる引換券(紙幣)を発行して、それを取引で使ってもらおう。

ということで銀の流通量の不足を補うために発行されたのが交鈔(紙幣)だったんです。

あと先ほどの銀錠は約2kgあったので、持ち運ぶのも大変ですから紙幣の方が取引に向いていたわけなんです。

ちなみに宋では交子・会子が使われていましたね。

経済発展によって金属貨幣(元の時代は銀)の流通量が不足して、それを補うために紙幣が発行された。

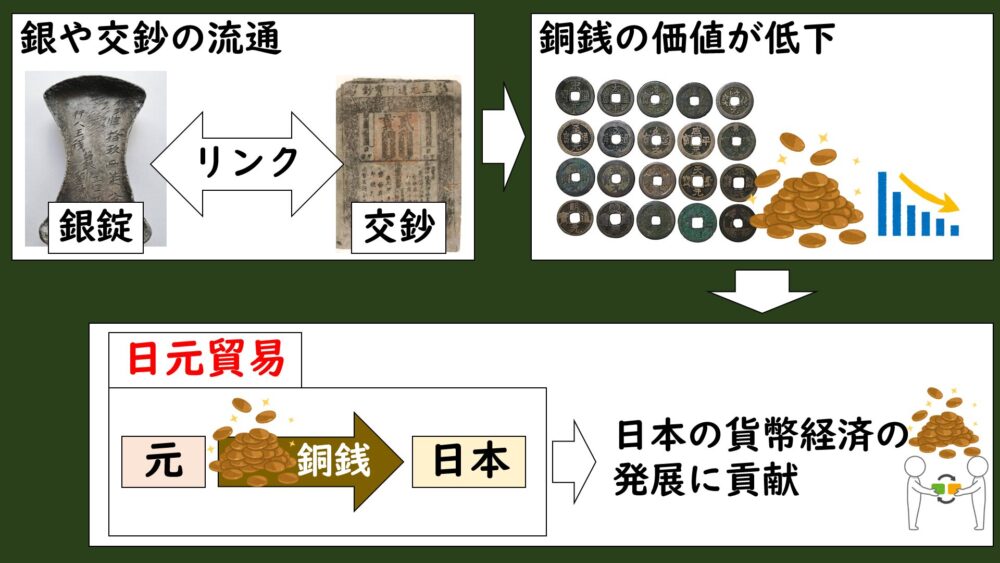

銀やそれとリンクしていた交鈔(紙幣)の流通によって、宋代から使われていた銅銭(宋銭)の価値はどうなっていったでしょうか?

使われなくなるので、価値は下がってしまうと思います。

その通りですね。銅銭(宋銭)は銀や交鈔の流通によって利用価値が下がっていってしまったんです。

利用価値が下がってしまった銅銭(宋銭)は、日本と元の間でおこなわれた日元貿易によって日本へ輸出されて日本の貨幣経済の発展に貢献することになりました。

日元貿易では国主体のもとと民間の交易もあって、元からの輸入品は銅銭・香料・薬品・陶磁器・織物・絵画・書籍などであり、日本からの輸出品は、金・銀・硫黄・水銀・真珠・工芸品(刀剣・漆器)などがありました。

日元貿易は元寇以降に元からの使者によって日元関係が修復していき、朝貢という形で国同士でおこなわれるようになったそうですよ。

まとめ

MQ:モンゴル帝国の元は周辺地域にどんな影響を与えたのか?

A:ムスリム商人を利用した広範な陸路・海路での交易ネットワークを構築し、東西交流を活性化させたことで、経済や文化の発展に貢献した。遠征を通じては、周辺諸国の新しい政治体制や経済、文化に影響を与え、元は国際的な影響力を持つ大帝国として機能した。

今回はこのような内容でした。

次回は、元の統治について詳しくみていきます。元の東アジア統治の特徴とはいったいどんなものだったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント