この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

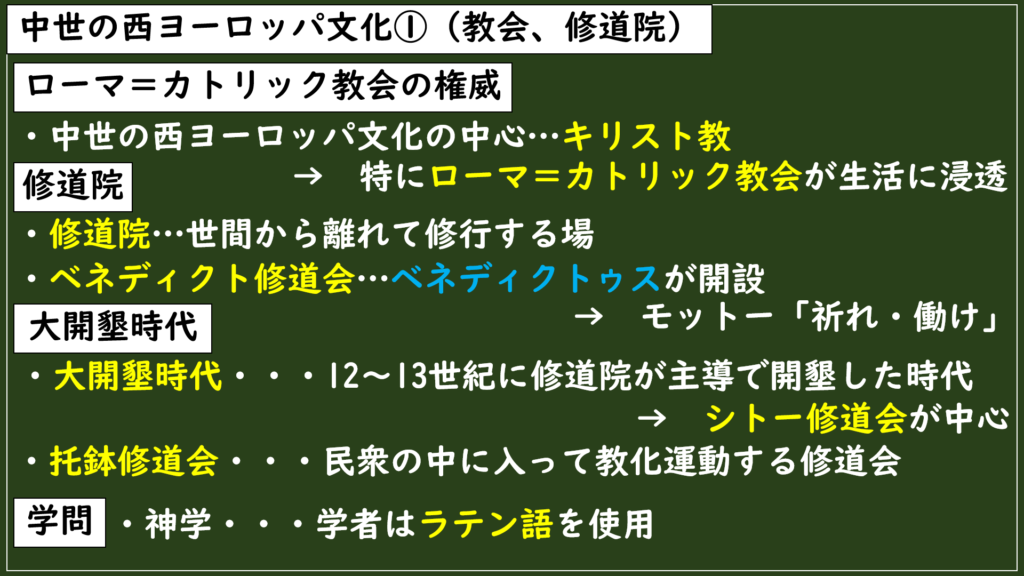

今回は中世の西ヨーロッパ文化の1回目である「教会と修道院」についてです。キリスト教が普及していた西ヨーロッパでは、文化の面でもキリスト教はどのような役割を担っていたんでしょうか。

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:中世の西ヨーロッパ文化でキリスト教はどのような役割を果たしていたのか?

今回の時代はここ!

今回はキリスト教が関係しているので、西ヨーロッパ全体を指しておきますね。

ローマ=カトリック教会の権威

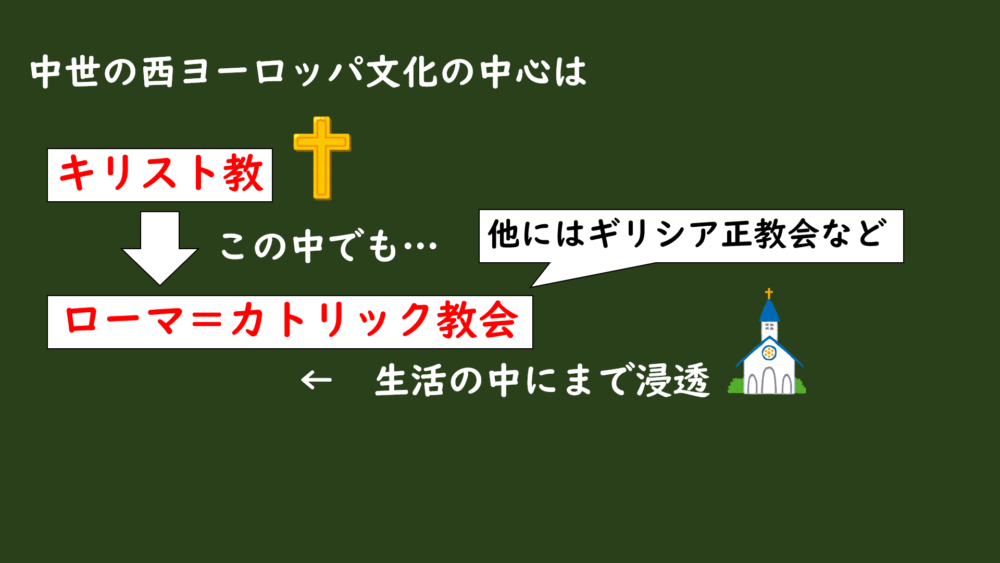

中世の西ヨーロッパの文化の中心にいたのは、常にキリスト教でした。

キリスト教の中でも西ヨーロッパでは、ローマ=カトリック教会が生活の中にまで浸透しているほど拡大していました。

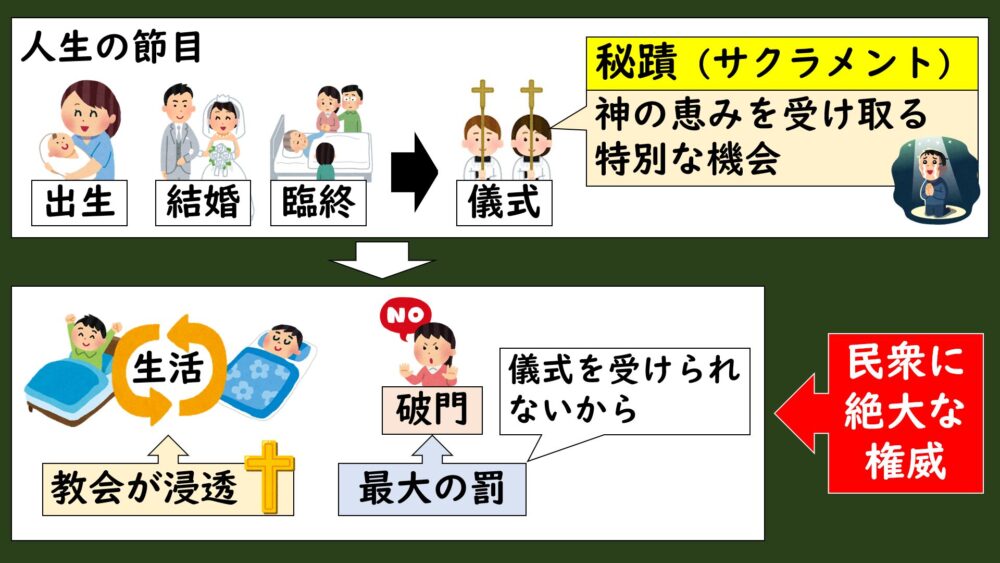

信仰の拠り所になっていた教会では、出生や結婚、臨終などの人生の重要な節目で信徒が儀式を受けることを重要な役割と考えていました。

ちなみに”教会”という制度は、ローマ帝国時代の5世紀にアウグスティヌスによって基礎が作られたのが最初だったそうですよ。

これらの人生の節目は、教会では信者が神の恵みを受け取る特別な機会とされていたんです。

この機会を教会では「秘蹟(ひせき):サクラメント」と呼んでいます。

この秘蹟の儀式は簡単にいうと、神様と深くつながるための特別な「通路」のようなもので、信徒たちはその儀式を受けることで神の恵みを受け取れて人生が豊かになれる、という教えなんです。

なので、人々はことあるごとに神の恵みを受け取るために教会で儀式を受けることになるので、教会の教えは人々の生活の隅々にまで浸透していき、切っても切れない関係になっていきました。

なので、魂の救済ができるのも教会だけであるとされていたので、教会から追放される”破門”は信徒にとっては最も重たい罰とされました。

だって、教会で儀式を受けないと神の恵みを受けることができませんからね。

この「破門」によって教会は絶大な権威を示していましたね。

このようにローマ=カトリック教会は生活の中に溶け込んでいったことで、依存度を高めていき、民衆たちに絶大な権威を示しました。

修道院

ベネディクト修道会

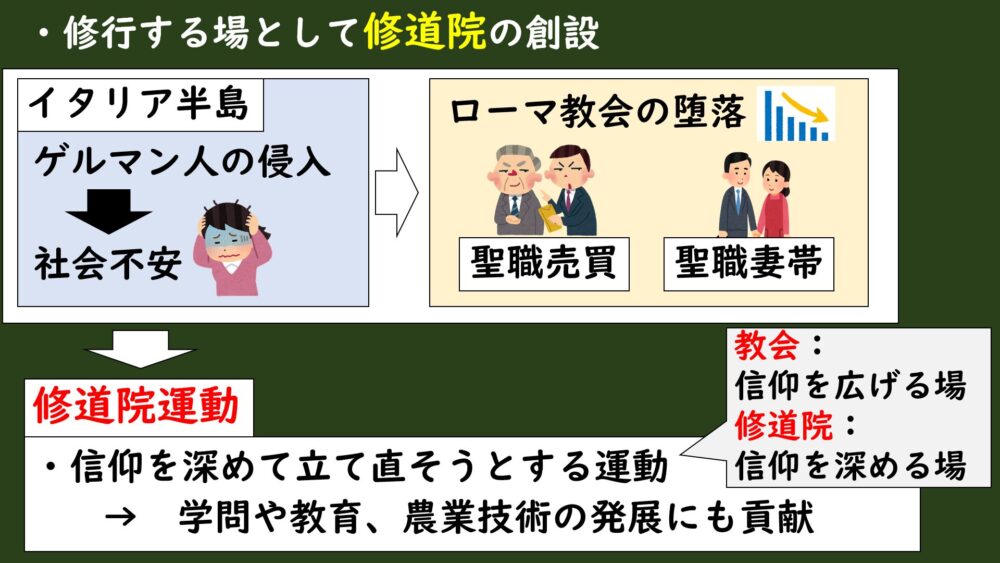

ローマ=カトリック教会では、教会とは別に世間から離れて修行をする修道院と呼ばれる組織が誕生します。

教会が「教えを広める場」で、修道院が「教えを深める場」という役割をもっていました。

「なぜ修道院と呼ばれるものができたのか?」については[5-2.6]ローマ=カトリック教会①(ゲルマン人布教と修道院)で確認しておきましょう。

ローマ=カトリック教会は、フランク王国の分裂やゲルマン人の侵入による混乱のなか、聖職者を金で買う聖職売買や、聖職者が妻を持つ聖職妻帯などの腐敗が起きていました。

そこで、

イエスの教えを見つめ直そう!

という動きが出てきて、起こったのが修道院運動でした。

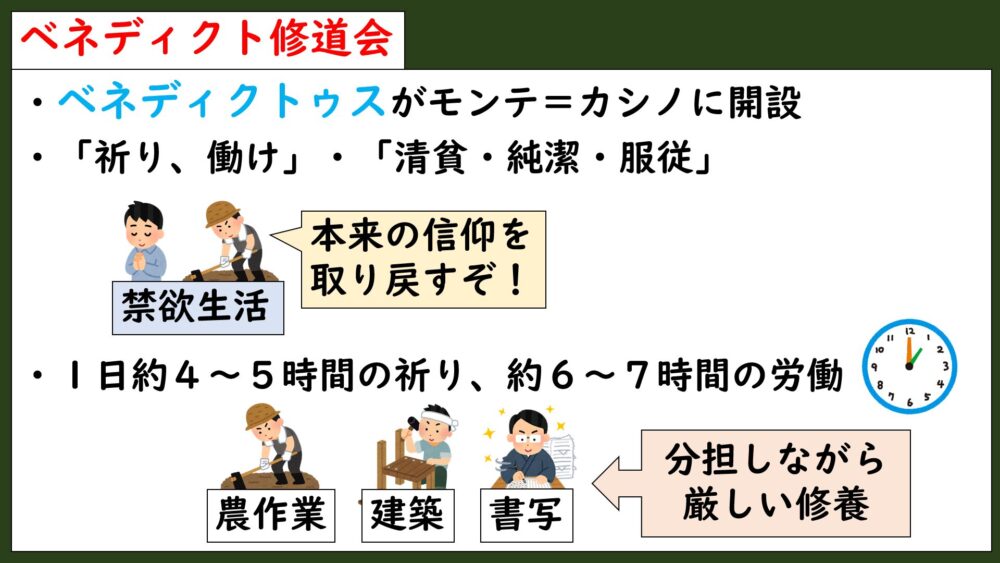

最初に始めたのは、イタリア出身のベネディクトゥスがモンテ=カシノに開いたベネディクト修道会でした。

このベネディクト修道会は「祈り、働け」をモットーに、「清貧・純潔・服従」という厳しい規律を修道士たちに守らせて、禁欲生活を送らせることで、本来の信仰を取り戻そうとしました。

修道士たちは1日に約4~5時間の神への祈りと、約6~7時間の労働をおこなっていたようです。

修道士たちは、年齢やスキルに応じて農作業や建築、書写とい役割を分担しながら厳しい修養に励んでいました。

自給自足は原則だったんで、ここで農作業などの技術革新が起きて、西ヨーロッパの農業生産が格段に上がったんですよね。

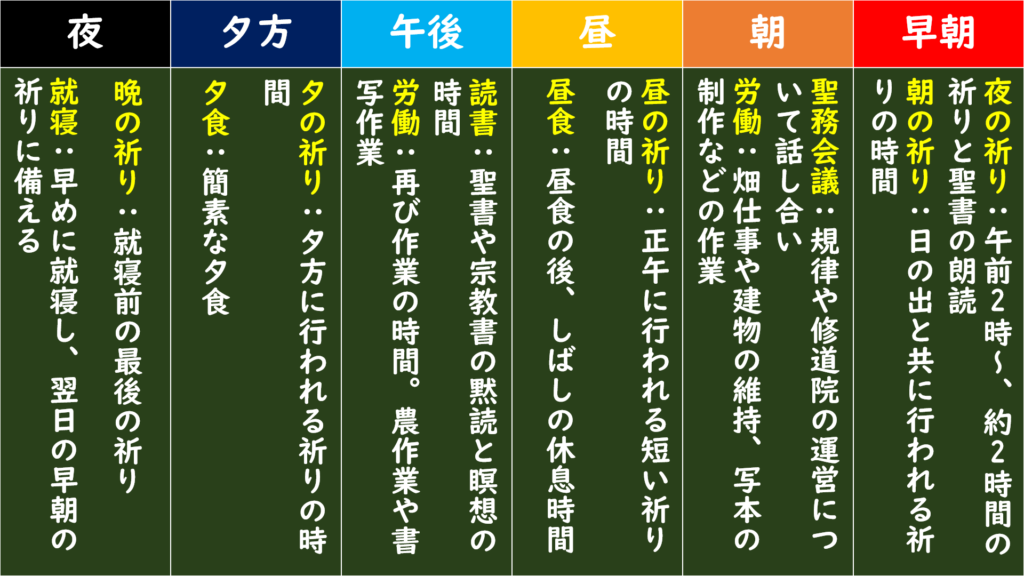

●早朝

夜の祈り:午前2時頃に始まり、約2時間の祈りと聖書の朗読。

朝の祈り:日の出と共に行われる祈りの時間。

●朝

聖務会議:修道士たちは集まり、規律や修道院の運営について話し合い。

労働:修道士たちは畑仕事や建物の維持、写本の制作などの作業。

●昼

昼の祈り:正午に行われる短い祈りの時間。

昼食:昼食の後、しばしの休息時間。

●午後

読書:聖書や宗教書の黙読と瞑想の時間。

労働:再び作業の時間。農作業や書写作業。

●夕方

夕の祈り:夕方に行われる祈りの時間。

夕食:簡素な夕食。

●夜

晩の祈り:就寝前の最後の祈り。

就寝:早めに就寝し、翌日の早朝の祈りに備える。

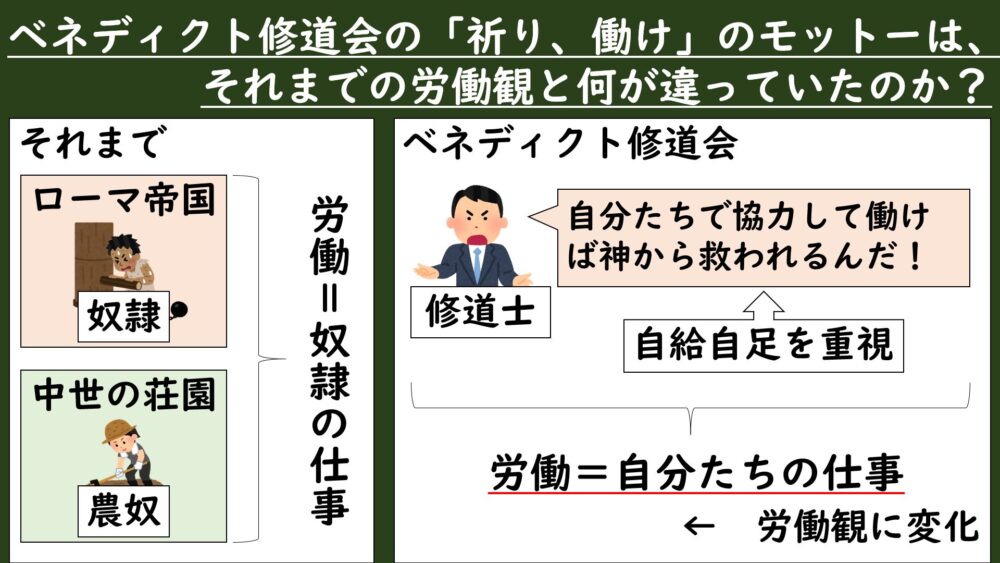

SQ:ベネディクト修道会の「祈り、働け」のモットーは、それまでの労働観と何が違っていたのか?

この「祈り、働け」というモットーは、それまでの労働観を変える画期的な考えでした。

ではいったいそれまでと何が異なっていたんでしょうか?

ローマ帝国や中世ヨーロッパの荘園などでは、どんな人たちが肉体労働をしていたか覚えていますか?

ローマ帝国の属州では奴隷が労働していて、荘園では農奴と呼ばれる自由のない農民たちが労働をおこなっていました。

そうでしたね。

古代ギリシアやローマ帝国時代から奴隷制度が発達していて、労働生産は基本的に奴隷がおこなっていました。

中世ヨーロッパになっても農奴という形で、自由を制限された半奴隷のような人たちが荘園で労働を強いられていましたね。

しかし、ベネディクト修道会ではイエス=キリストの教えに忠実に従っていたので、

イエスの教えに従って、奴隷に労働を任せるんじゃなくて、神に祈りを捧げながら協力して働くんだ。そうすれば神に救済してもらえるぞ。

ということで、自ら働く自給自足の原則を大事にしていたんです。

なので、このベネディクト修道会の運動を機に、古代から続いていた「労働は奴隷にさせるもの」という考え方から「労働はみんなで協力してするもの」という価値観を変えるきっかけになったんです。

以上のことから、ベネディクト修道会の「祈り、働け」のモットーは、西ヨーロッパで労働観の変化をもたらしたというわけなんです。

古代から続いていた奴隷に労働生産させる考えから、神に救済してもらうために勤勉する考えに変化していった点がそれまでの労働観と異なっていた。

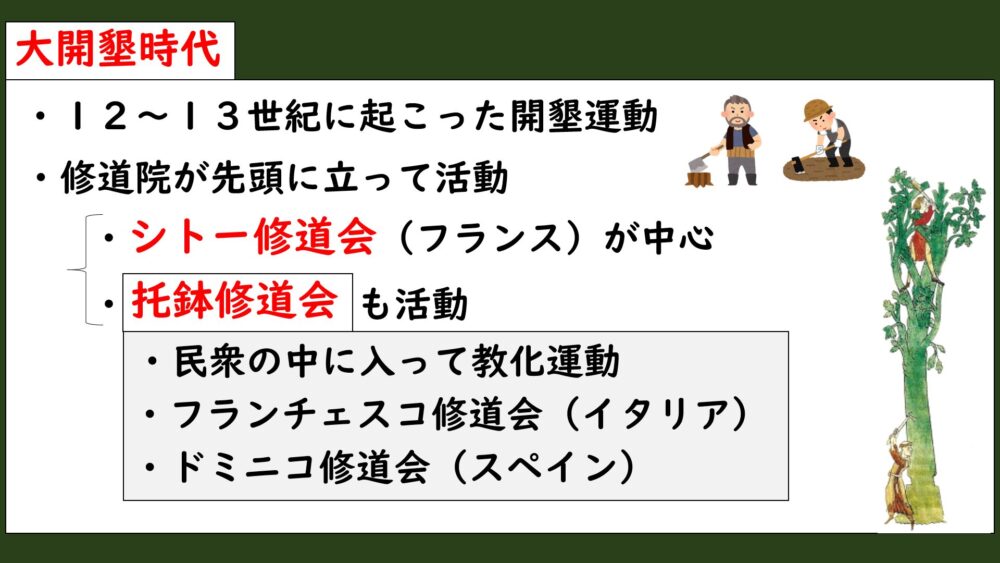

大開墾時代

12~13世紀になると、森林を切り開いて湿地を埋め立てて開墾していく大開墾時代が始まります。

これは温暖化が始まったこともありましたが、修道院による農業技術の向上が一役買っていました。

この大開墾の先頭にたっていたのも修道院でした。

開墾はフランスで設立されたシトー修道会が中心となって進められたそうです。

シトー修道会はクリュニー修道院の修道院運動後に起きた聖職者の堕落を立て直すために再び運動を起こした修道会でした。

他にもイタリアのフランチェスコが開いたフランチェスコ修道会や、スペインでドミニコが開いたドミニコ修道会などの修道会も開墾をおこないました。

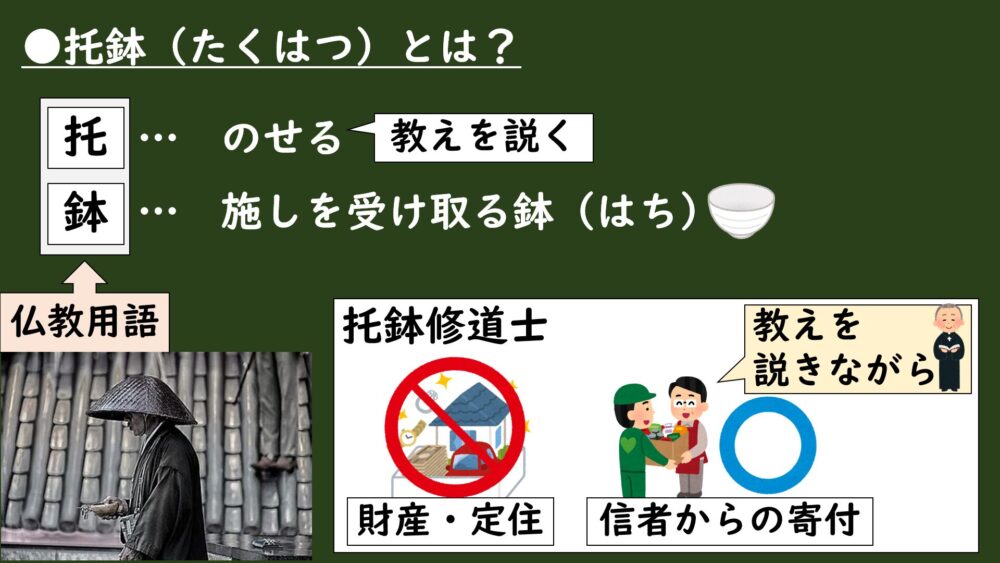

このフランチェスコ修道会やドミニコ修道会は、民衆の中に入って教化運動をおこなっていたことから托鉢修道会(たくはつしゅうどうかい)ともいわれています。

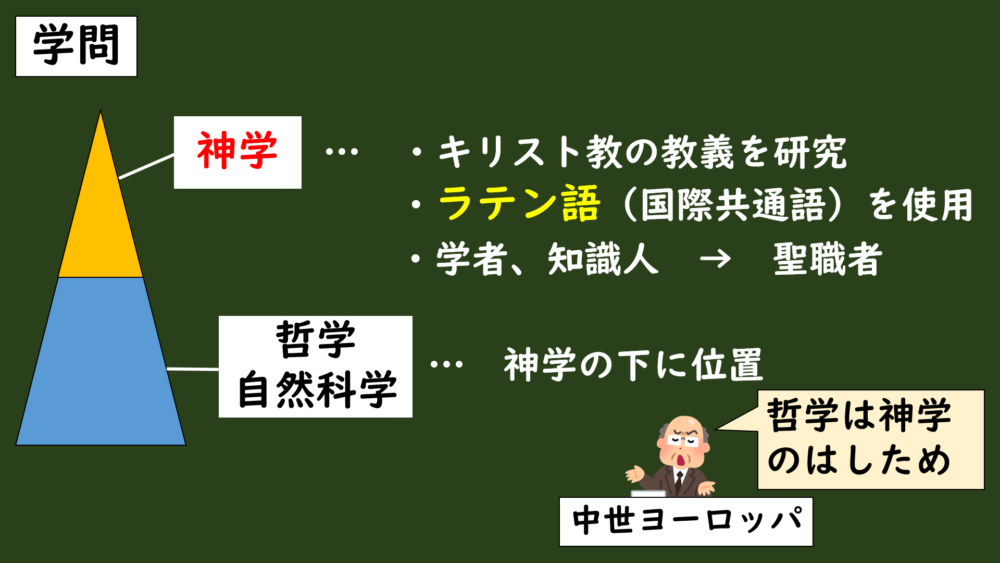

神学

学問の世界でも教会や修道院が先頭に立っておこなわれていました。

キリスト教の教義を研究して、それを深めようとする神学が最高の学問とされて、哲学や自然科学はその下に置かれていました。

なので、古代ギリシアや古代ローマで発展した哲学や自然科学は、中世ヨーロッパでは「哲学は神学のはしため」(トマス=アクィナス)と言われてしまっていたんです。

なので当時の学者や知識人はこぞって聖職者や修道士が占めていて、学問では国際共通語であったラテン語が使用されました。

ラテン語はローマ帝国時代から使われていたのと、キリスト教もローマ帝国から誕生したことが影響していますね。

詳しい神学については次回でみていきましょうね。

まとめ

MQ:中世の西ヨーロッパ文化でキリスト教はどのような役割を果たしていたのか?

A:教会は秘蹟の儀式を通て人々の生活全般に権威を及ぼし、修道院も運動を通じてそれまでの労働観を変化させつつ、大開墾時代を支える一翼を担った。学問においても神学が最高の学問され、キリスト教の影響下で発展していった。

今回はこのような内容でした。

次回は

次回は中世の西ヨーロッパ文化の2回目として学問と大学についてみていきます。大学という組織はどのような経緯でできたんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント