この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は元(大元)の2回目で統治についてです。元の統治にはどんな特徴があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:元(大元)の統治はどんな特徴があったのか?

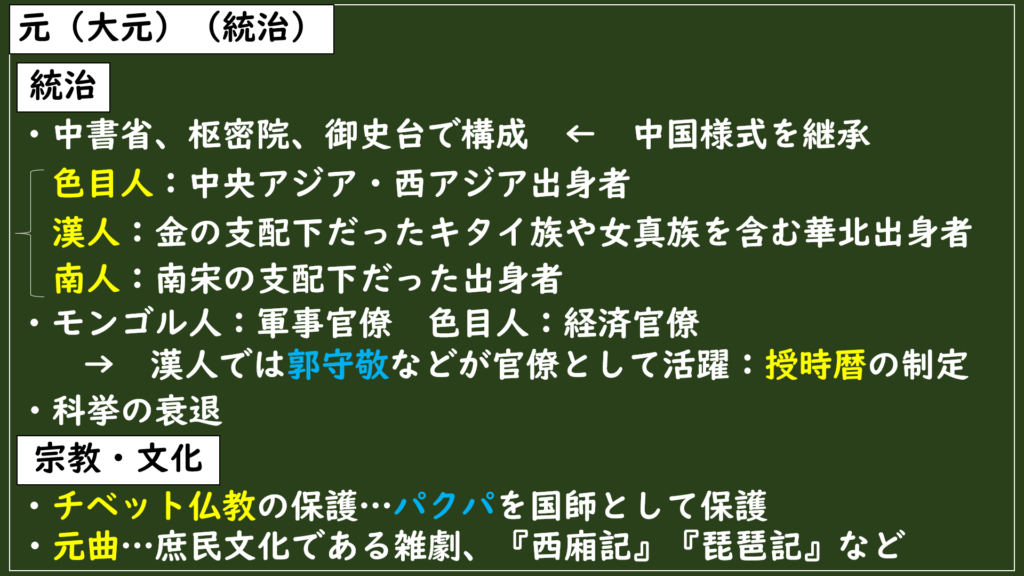

中央官庁

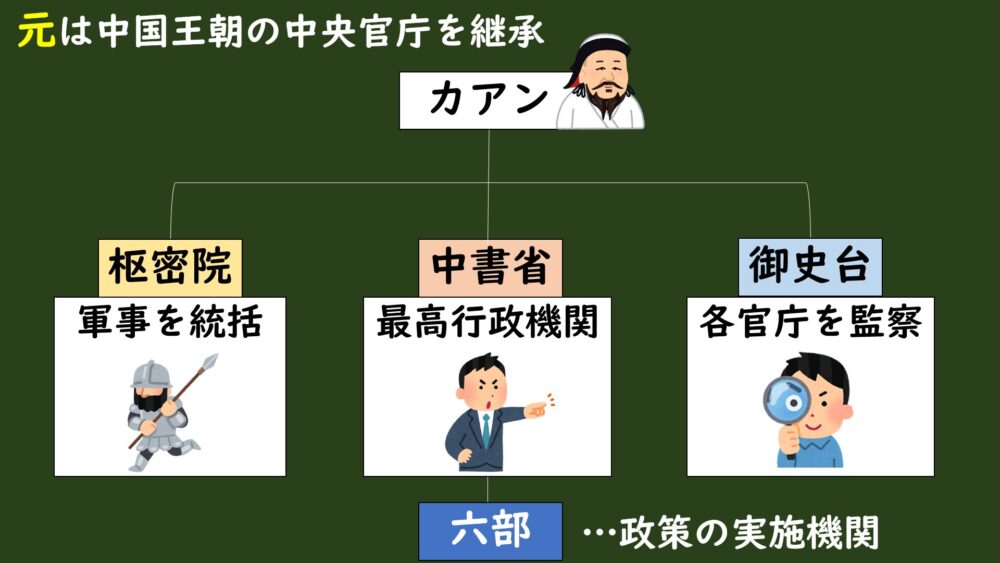

中国全土を支配した元のクビライは、中国支配に当たって、それまでの中国王朝の制度の多くを引き継ぐ形を取りました。

元の主な官庁は以下の通りです。

・中書省・・・最高行政機関、六部を統括

・枢密院・・・軍事を統括

・御史台・・・各官庁を観察

・六部・・・中書省直属で吏部、戸部、礼部、兵部、刑部、工部からなる行政機関

ちなみに皇帝の勅書を審議する機関だった門下省は、貴族たちが皇帝権力に制限をかけるための役割を担っていたので、皇帝権力を強めようとした北宋の時代に廃止されてしまいました。

政策を実行する尚書省は元の時代に廃止されて中書省に集約されてしまいました。

色目人、漢人、南人

色目人

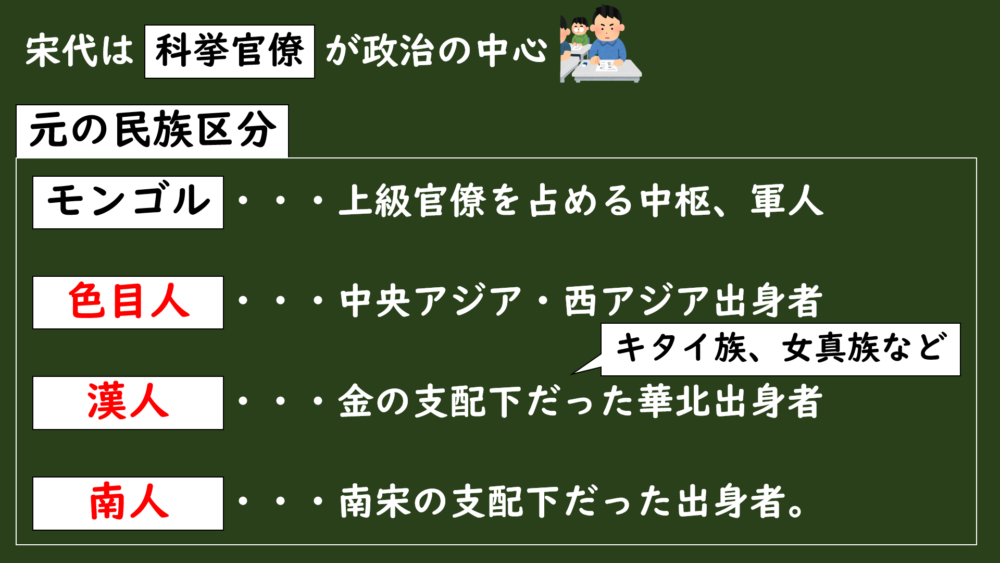

こうして元は中国王朝の制度を引き継ぐ形を取りましたが、実はその中身は大きく違っていました。

それまでの宋代(北宋、南宋)では、文治主義によって科挙官僚たちが政治の中心でしたよね。

しかし、多民族を抱える元では以下のように民族を区別していました。

モンゴル人・・・上級官僚を占める政治の中枢。おもに軍人。

色目人・・・中央アジア・西アジア出身者。

漢人・・・金の支配下だったキタイ族や女真族を含む華北出身者。

南人・・・南宋の支配下だった出身者。

なので、この民族区分から元のもとではモンゴル人が上級官僚として政治がおこなわれていたんです。

そしてモンゴル人に次いで国の政治を担っていたのが中央アジアや西アジア出身の色目人と呼ばれる人たちでした。

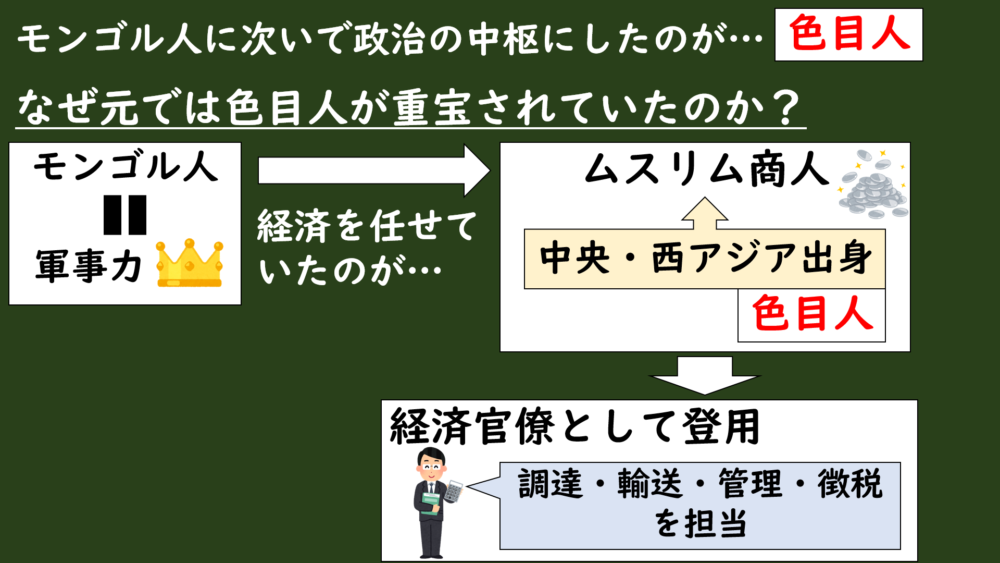

SQ:なぜ元では色目人が重宝されていたのか?

ではなぜ中国の制度を引き継いだ元で、色目人のような人たちが重宝されたんでしょうか?

それは中央アジアや西アジアがどういう場所だったかを理解できればわかるかもしれません。

まず政治の中心であるモンゴル人の強みはなんといっても強大な軍事力でしたよね。

そのモンゴル人たちが勢力を拡大するときの情報網や、帝国内の交易などの経済を任せていたのはどんな人たちでしたか?

それはイスラーム教徒の商人だったムスリム商人たちでしたよね。

そしてムスリム商人たちの多くが中央アジアや西アジア出身だったんです。

中央アジアや西アジアは昔から「オアシスの道」で交易が盛んで、イスラーム政権が長期間支配していたんで、自然とムスリム商人が多かったんです。

なので、元のもとで軍事力を担っていたモンゴル人に対して、ムスリム商人を含む色目人たちが経済を担っていたので、そのまま経済官僚として登用されて重宝されるようになったわけなんです。

中央アジアや西アジア出身のムスリム商人が元の交易を担い、経済官僚として活躍していたため。

経済官僚として抜擢された色目人は、交易以外にも征服戦争で物資の調達や輸送・管理もおこない、征服した土地の徴税システムを作り上げるのも担当していました。

まさに色目人は経済担当だったんですね。

ちなみに[8-2.2]元(大元)(交易ネットワークと経済)でお話した「塩の専売」や「取引税」などの商業に着目した税制度も色目人によって作られた制度なんですよ。

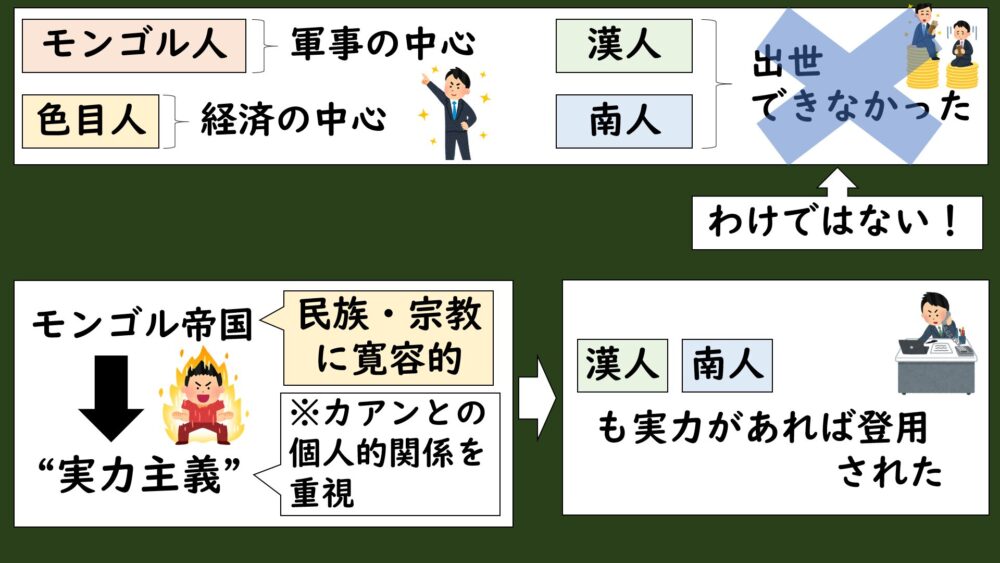

漢人、南人

このように、軍事はモンゴル人、経済は色目人が中心となって政治がおこなわれていたんですが、その他の漢人や南人が出世できなかったというわけではなかったんです。

モンゴル帝国はもともとチンギス=カンの時から他民族や他宗教に寛容的だったので、元の官僚を選ぶ基準も民族ではなく、実力主義だったんです。

しかし、注意が必要なのは、元の実力主義はあくまでカアン(皇帝)との関係性が重視されていたので、科挙のような試験による実力競争とは違っていました。

なので軍事に強いモンゴル人と経済に強い色目人が官僚に登用されやすかったんですね。

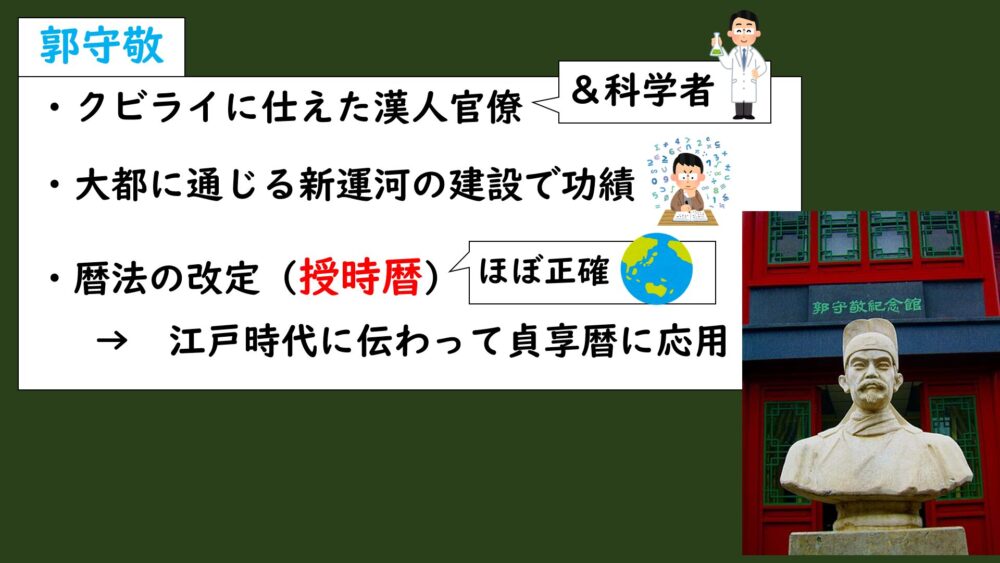

実力主義の例として、漢人で官僚として活躍したのが郭守敬(かくしゅけい)という人物でした。※ここでの漢人は「元の区分による華北出身者」を指す。

郭守敬はクビライに仕えた官僚であり科学者でもありました。

首都の大都に通じる運河の建設で業績を評価されて出世した人物でした。

そしてクビライの命令によってそれまで使われていた暦法の改定もおこないました。

各地に天文台を作って観測して改定されたのが授時暦(じゅじれき)という暦法で、実際の地球の公転周期と30秒弱しか変わらない優れものでした。

授時暦を簡単に言うと、それまでの太陰太陽暦にイスラーム暦を組み入れてできたものだそうです。

この授時暦は高麗や日本でも応用されて、日本の江戸時代ではこの授時暦をもとに貞享暦(じょうきょうれき)が作られました。

科挙の衰退

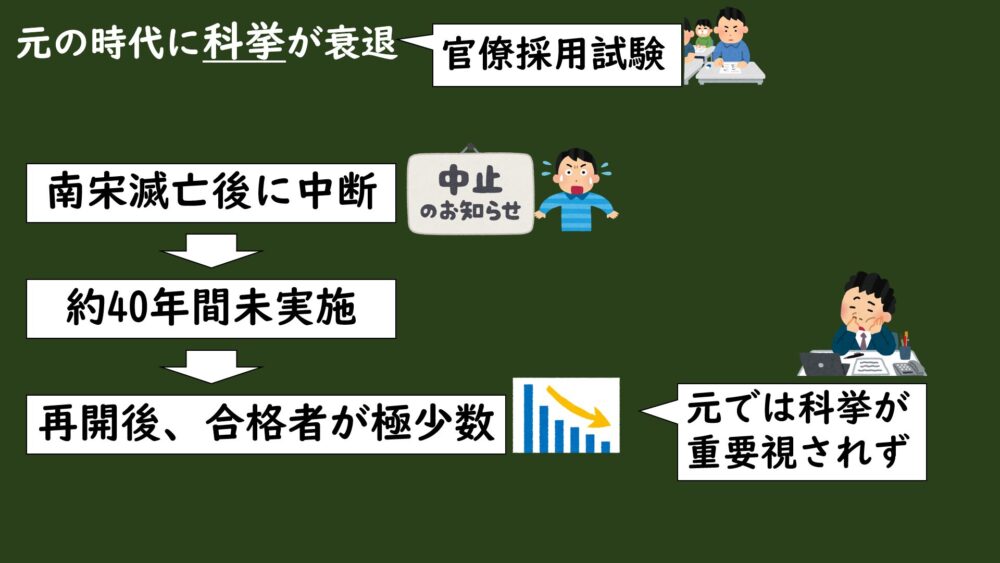

元の時代になって、それまで官僚の採用試験だった科挙は衰退していくことになりました。

南宋が滅びてから科挙は中断されてしまい、その後約40年に渡って実施されなかったんです。

その後、何度か再開はされましたが合格者は極めて少数だったので、科挙官僚は元ではあまり重要視されていなかったみたいです。

SQ:元ではなぜ科挙が重要視されなかったのか?

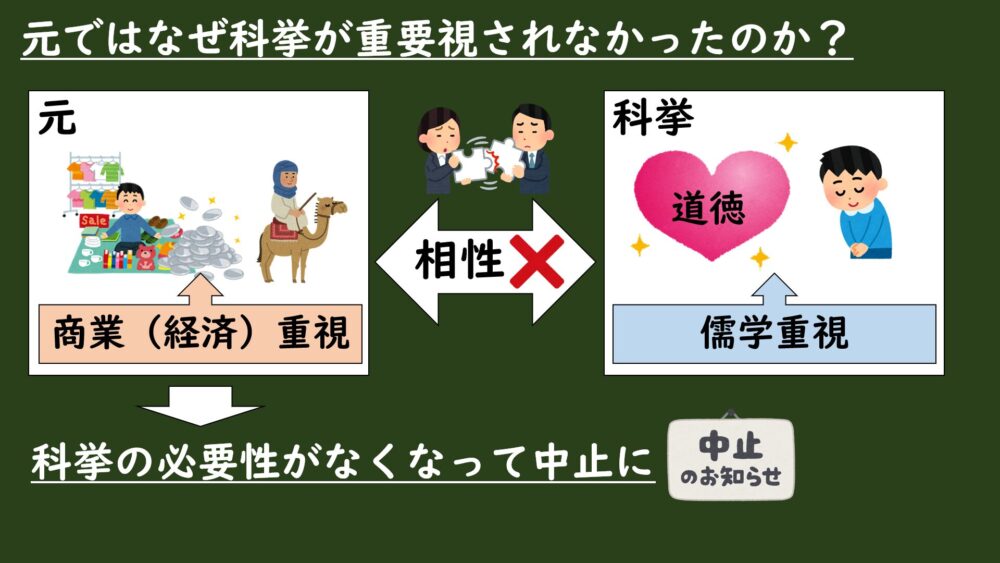

ではなぜこれほどまで科挙は重要視されなかったんでしょうか?

それは科挙の内容と元が統治で重要視したことのギャップにありました。

元は[8-2.2]元(大元)(交易ネットワークと経済)でもお話した通り、ムスリム商人の取り込みや交易路の整備など、商業(経済)を重視した政策をしていましたよね。

なので元は商業に力を入れていたので、支配していた地域(中国)の社会や文化はさほど重要視しなかったんです。

まあ中国風の国名や都市名、官庁にするなど、不満がでないような気づかいはありましたけどね。

なので、それまで科挙で重要科目だった儒学などの考えは、商業(経済)を重視する元には必要がなかったので、科挙を実施する意味がなくなってしまい、中断されてしまったというわけなんです。

商業(経済)政策を重視していた元にとって、儒学を重んじる科挙の必要性がなくなってしまったため。

科挙が完全復活するのは次の明の時代になります。

宗教・文化

チベット仏教

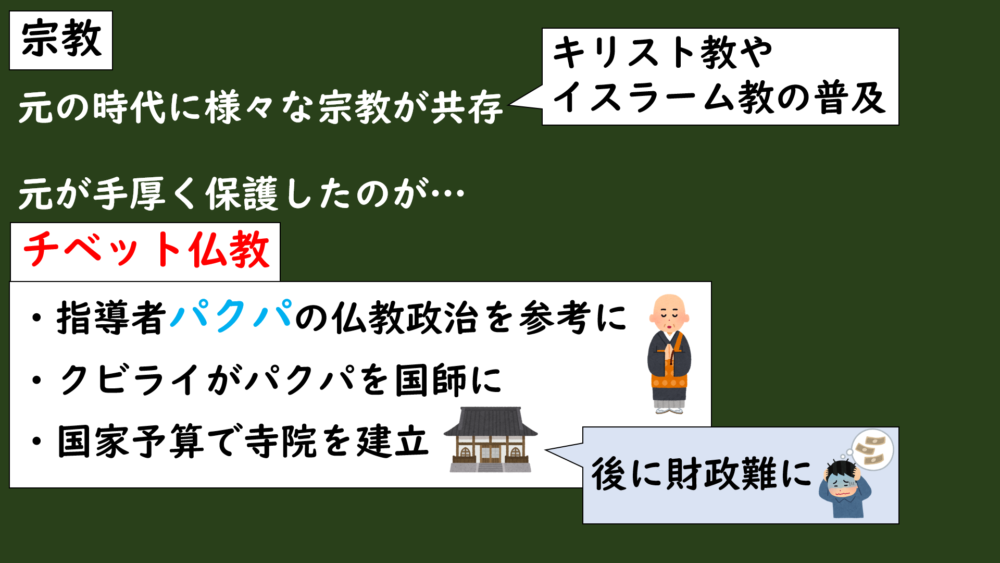

元のもとではさまざまな宗教が共存していました。

キリスト教やイスラーム教のような西方の宗教も中国に入ってきましたが、支配層のモンゴル人が信仰していたのはチベット仏教でした。

チベット仏教の指導者だったパクパ(パスパ)の仏教政治を参考にしようと、クビライが国師として招いたのがきっかけだったそうです。

パクパは統一言語を作るなどの功績を残しましたが、それは次回の授業で見ていきましょう。

王朝のもとで保護されて、国家予算を使って国内に寺院が建てられたんですが、それが後の財政難の要因にもなったそうです。

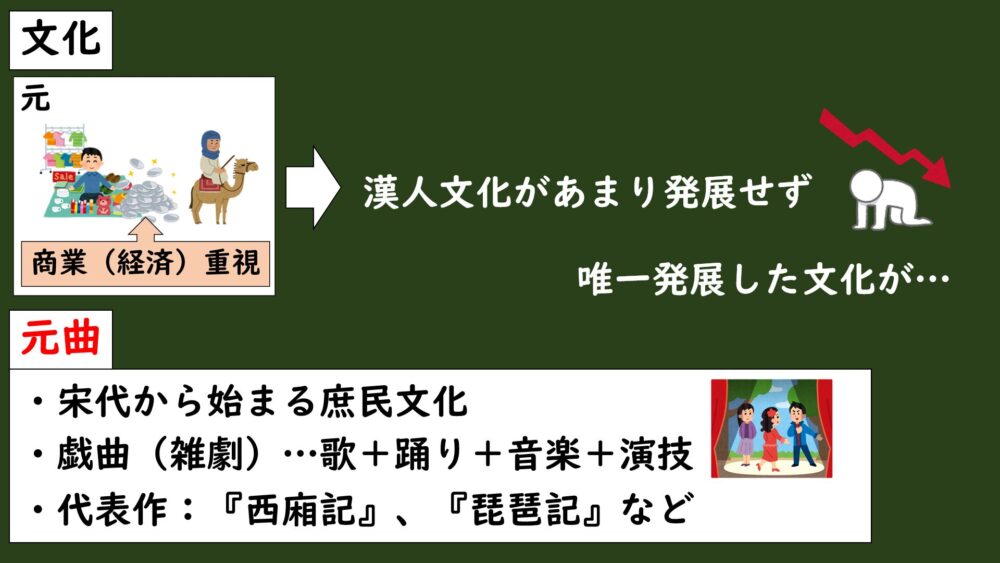

元曲

元の時代は経済重視のお国柄だったので、漢人文化の発展はあまり見られませんでした。

しかし、宋代で始まった庶民文化である元曲といわれる戯曲(雑劇)が都市で流行しました。

戯曲(雑劇)・・・歌や踊り、音楽、そして演技が合わさった演劇

まあ元曲を一言でいうと、東洋版ミュージカルみたいな感じですかね。

これら元曲は元の唯一発展した文芸で、その後の文化にも継承されていくことになりました。

まとめ

MQ:元(大元)の統治はどんな特徴があったのか?

A:中国の制度を引き継ぎつつ中央集権を強化し、色目人の重宝など多民族を実力主義で統治した。広範な交易ネットワークや自由経済を活性化させ、宗教的寛容と文化交流を推進した。

今回はこのような内容でした。

次回はモンゴル帝国時代の東西交流についてです。モンゴル帝国時代の東西交流によってどんな新しい文化ができたんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント