この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

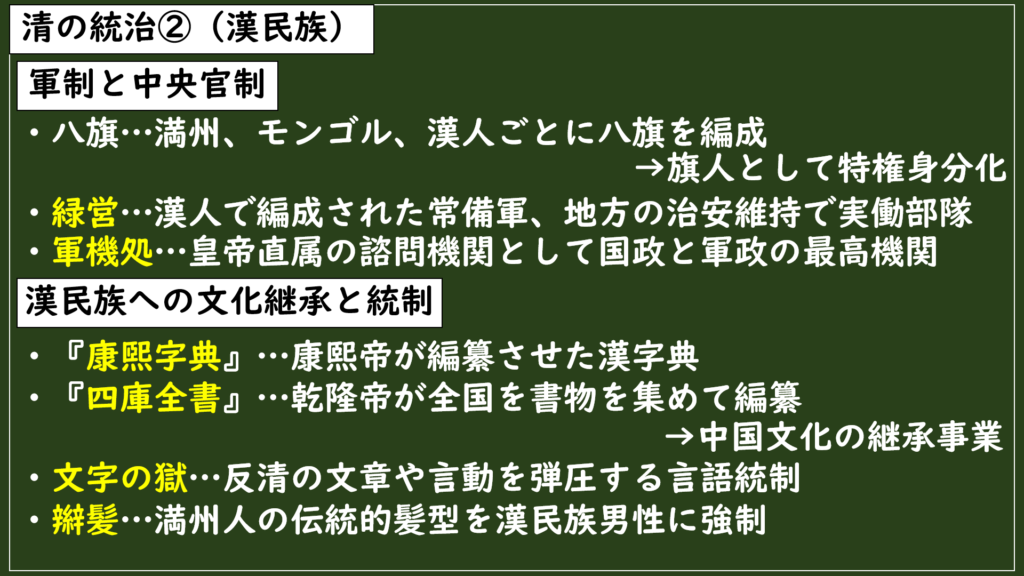

前回はこのような内容でした。

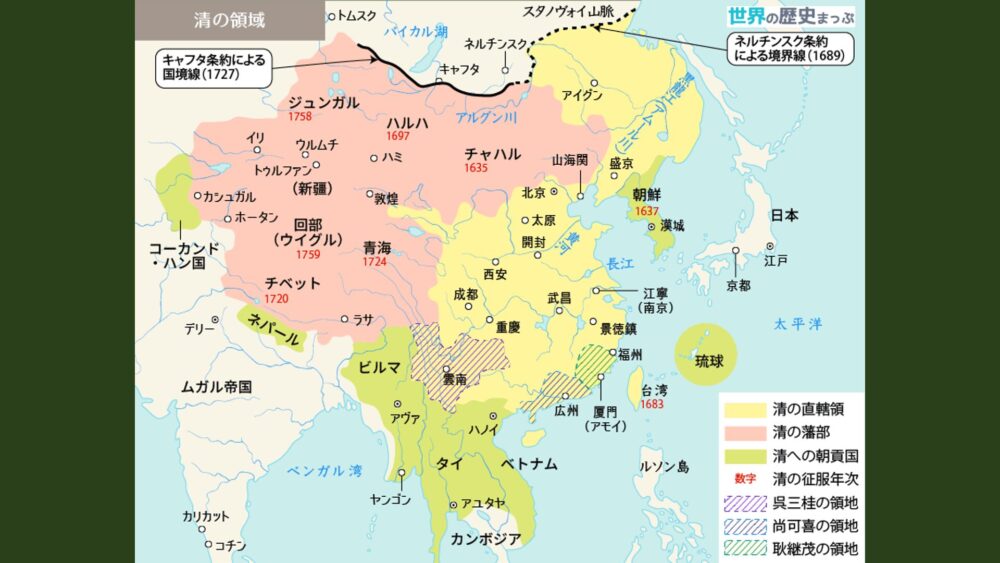

今回は清と周辺諸国との関係についてです。周辺諸国では明の時代と比べて、どのような関係を結んでいたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:周辺諸国は明と比べて、清とどのような関係を結んでいたのか?

朝鮮

両班(ヤンバン)と党争

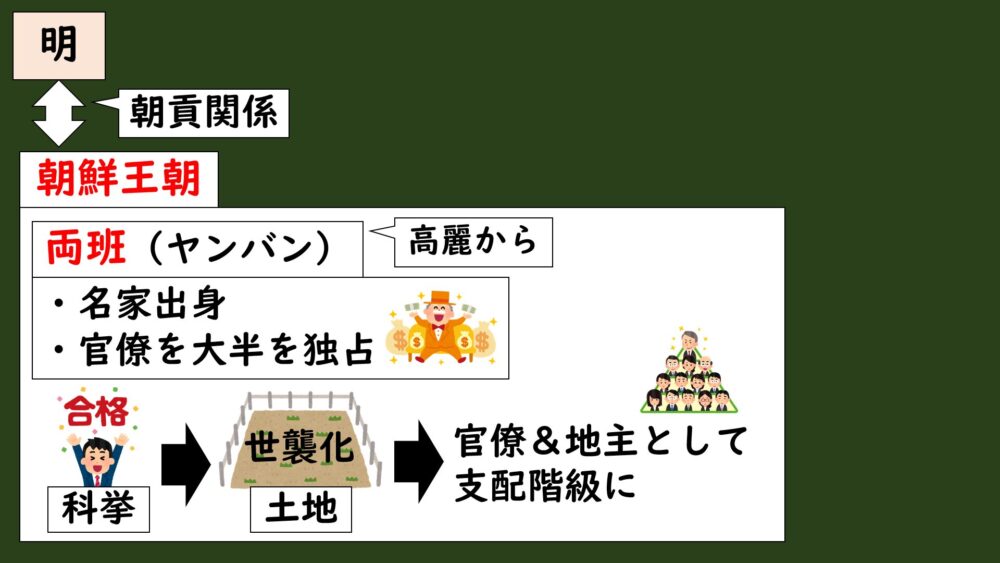

朝鮮半島では、明の時代から朝鮮王朝によって統治されていて、明と朝貢関係を結んで中国文化を吸収して発展していましたよね。

朝鮮でも科挙が実施されていましたが、高麗の時代から両班(ヤンバン)と呼ばれる名家出身者が官僚の大半を占めるようになっていました。

両班とは高麗の時代に、官僚の中で文官を「文班(ムンバン)」、武官を「武班(ムバン)」と分けて呼んだことから、その両方を合わせて官僚を「両班(ヤンバン)」と呼んだそうです。

朝鮮王朝では官僚になると土地をもらえて世襲化できたので、時代が進むごとに両班が政治の中心だけでなく、地主としても農村の支配階級に成長していきました。

朝鮮王朝時代、科挙に合格するのはただの試験突破ではなく、家門の名誉そのものでした。

なので科挙に合格する人の多くは、すでに力のある名家出身の人たちだったんです。

そして、そうした「合格者を出せる名家」が、両班(ヤンバン)という特権階級になっていきついて、社会の上層(支配階級)をがっちり固めていったんです。

でも面白いのは、科挙に合格できなくても、両班としての地位があれば、地方では地主としてしっかり影響力を持ち続けられたことなんです。つまり、科挙に通らなくても、家の名前と土地の力で「支配層」としての立場は守れたわけです。

現代の名門大学と老舗の大企業みたいな関係ですね。

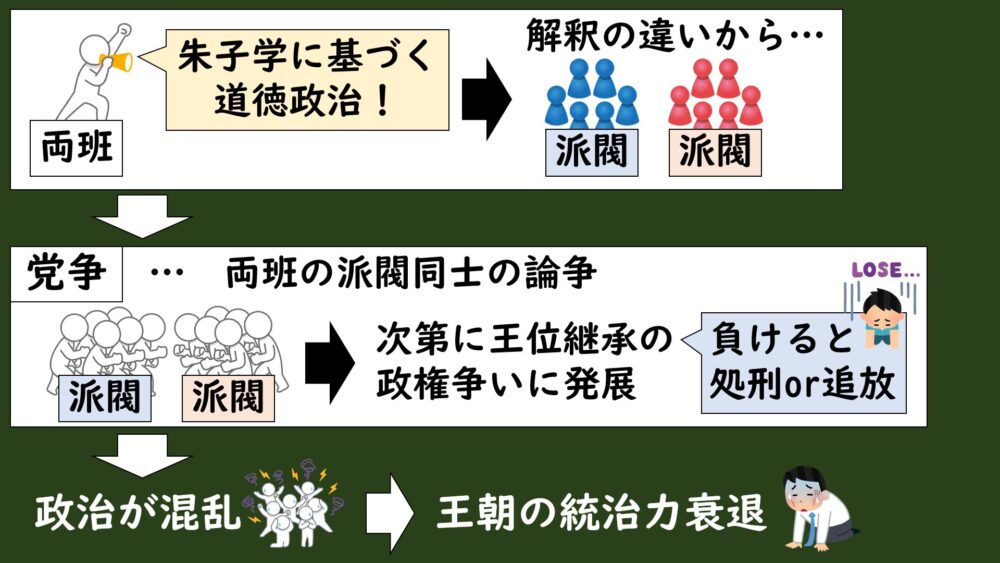

そうして官僚の大部分を占めた両班は、儒教(朱子学)の考えにもとづく道徳政治を主張していましたが、次第に両班の中で解釈の違いから派閥が作られるようになっていき、お互いに対立して論争する党争が起きました。

儒学(朱子学)は科挙で重要科目だったので、みんな精通していたわけです。

おまけにみんな名家出身で一族のプライドもあって、競争心が高かったでしょうから。

この党争は朝鮮王朝で長く繰り返されるようになり、初めは儒教の解釈の違いで言い争っていましたが、次第に王位継承をめぐって優位に立つための政権争いも加わっていきました。

武力闘争はなくあくまで論争だったんですが、王位継承争いで負けると処刑や追放を受けることになるので、結構血なまぐさい争いだったそうです。

この党争によって、朝鮮王朝の政治は常に党争の影響を受けて混乱してしまい、王朝の統治力は衰退していくことになりました。

この時期に豊臣秀吉の朝鮮侵攻も重なったことで、余計に衰退してしまいました。

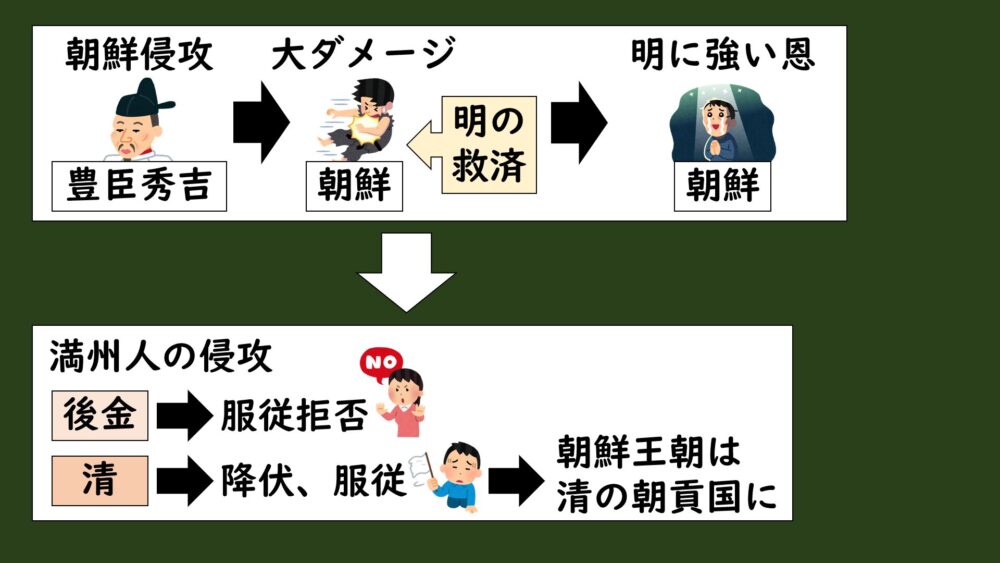

小中華思想

党争によって政治が混乱するなか、豊臣秀吉の朝鮮侵攻によって大きな被害を受けた朝鮮王朝は、明の救済によって王朝を維持できたことに強く恩を感じていました。

しかし、東北地方からあの勢力が侵攻してきたんです。

そう、後に清を建国する満州人です。

満州人は後金の時に朝鮮に侵攻し、服従を迫りましたが朝鮮王朝はこれを拒否します。

清になってから再び大軍で朝鮮に侵攻してきたことで、朝鮮王朝は降伏してしまい、清を宗主国として服従することになってしまいました。

宗主国・・・他の国や地域を支配・管理していた国。親分。

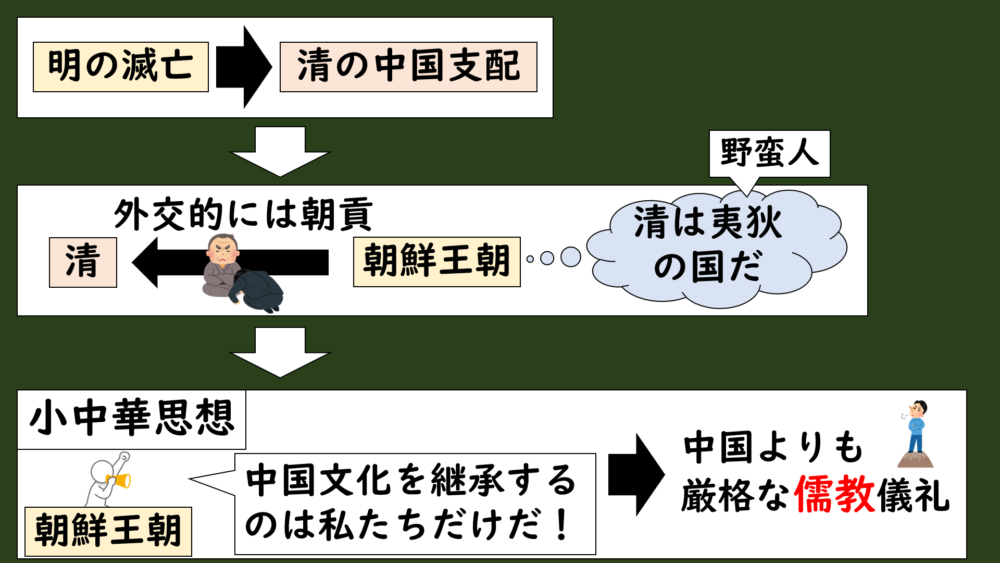

その後、恩を感じていた明が滅亡してしまい、清が中国を支配することになります。

そうして清と朝貢せざる負えない関係になってしまった朝鮮王朝は、外交面では朝貢国として清に服従する姿勢を採りますが、両班を中心に、

清は北方の夷狄が建てた王朝だ!

という華夷思想の考えから、漢民族ではなく北方出身の異民族が建てた清は「中華」ではないという反発意識が起こります。

真の「大中華」は明と考えていたんですが、明が滅亡してしまった後は、

朝鮮王朝だけが中国文化を受け継ぐ存在なんだ!

という、朝鮮王朝が唯一中国文化を継承する「小中華」と考えるようになっていったんです。

こうした小中華思想によって、朝鮮王朝では儒教の儀礼が中国王朝よりも厳しく守られるようになっていきました。

政治では清に服従していましたが、文化では清よりも高度な伝統を維持しているというプライドがありました。なので清は夷狄で、日本は倭夷、西洋は洋夷という劣った存在と認識して、その後の鎖国に結びついていくことになります。

琉球

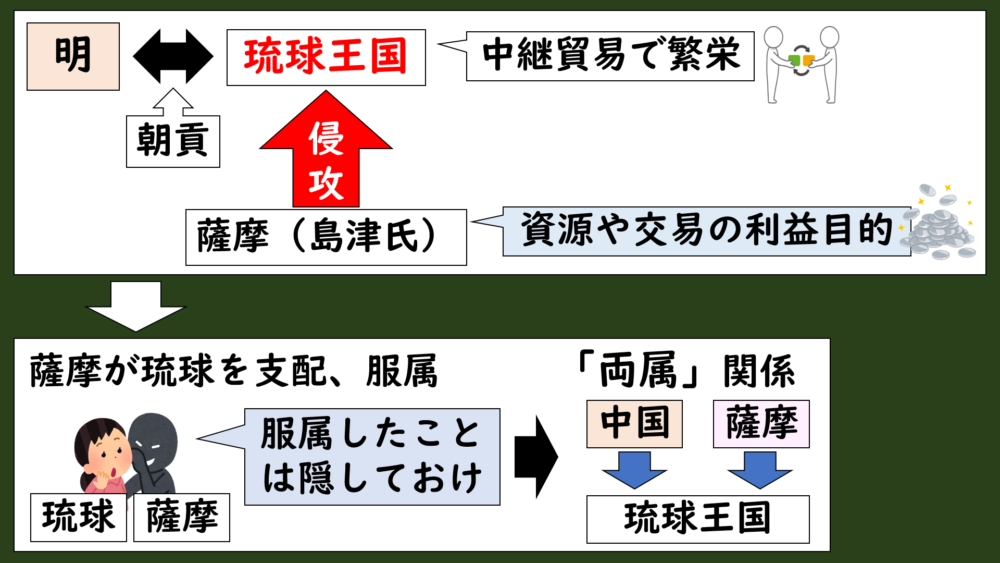

現在の沖縄県にあった琉球王国では、明と朝貢関係を結んで中継貿易によって繁栄していました。

しかし、薩摩の大名だった島津氏が、琉球の資源と中継貿易の利益を求めて侵入してきたことで、琉球王国は支配されて服属することになってしまいます。

しかし、島津氏は、

薩摩に服属したことは中国王朝には隠しておけ。

と言って、日本に服属したことを隠して中国との朝貢関係を継続することになったんです。

これによって琉球王国は、日本(薩摩)と中国(明、清)に「両属」するという奇妙な関係性ができあがりました。

SQ:両属関係に至った理由とは?

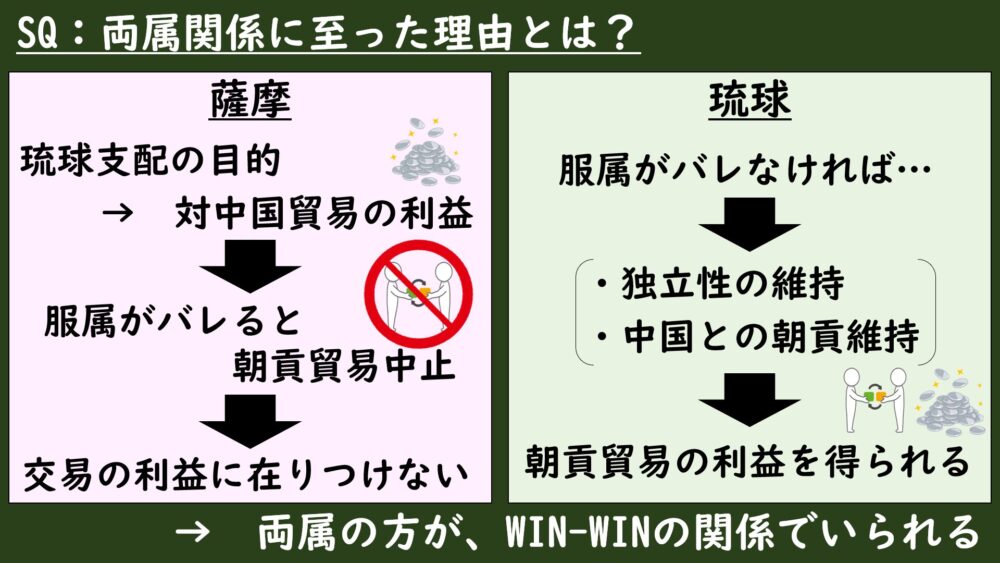

ではなぜ、薩摩の島津氏は中国に琉球王国を服属していることを隠したんでしょうか?

それは服属関係を隠すことは、薩摩と琉球にWIN-WINの関係があったからなんです。

薩摩は琉球の支配下に入れたのは、交易による利益が目的でしたよね。

でも服属が中国にバレると琉球との朝貢貿易がなくなり、交易の利益が得られなくなってしまいます。

琉球も薩摩に服属していることを隠している方が、独立を保ちつつ、中国との関係を維持できて朝貢貿易の利益を預かることができました。

お互いにこうしたWIN-WINの関係ができたことで、薩摩に服属していることを隠して両属関係になったというわけなんです。

薩摩が琉球の中国との朝貢貿易による利益を得るのと、琉球が独立性を保ちながら朝貢貿易を続けるという、互いの利益が一致したため。

こうして薩摩と中国に両属する関係によって、琉球では日本と中国の要素を取り入れた独自の文化が首里城を中心に発展していきました。

科挙を習った官僚を採用する制度ができたり、独特な民族舞踊などが発展しました。

日本

「鎖国」政策

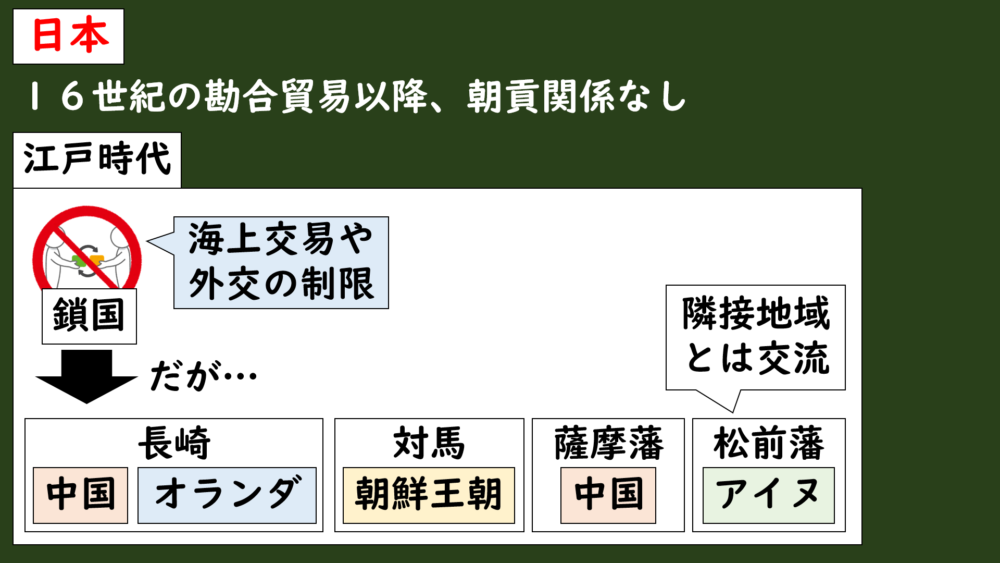

日本では、16世紀に明との間で勘合貿易がおこなわれましたが、それが途絶えてからは中国王朝との朝貢貿易が復活することはありませんでした。

江戸時代の朱印船貿易はあくまで許可制の自由貿易で東南アジアを相手にしていたので、朝貢貿易とは分けておきましょう。

加えて江戸時代に入ると、幕府が海上交易や海外との外交関係を厳しく制限する「鎖国」政策が採られましたよね。

しかし、日本は鎖国中にまったく外国と関係をもっていなかったわけではなかったんです。

長崎では中国(明、清)とオランダと貿易をおこない、対馬を通じて朝鮮王朝とも関係を持っていました。

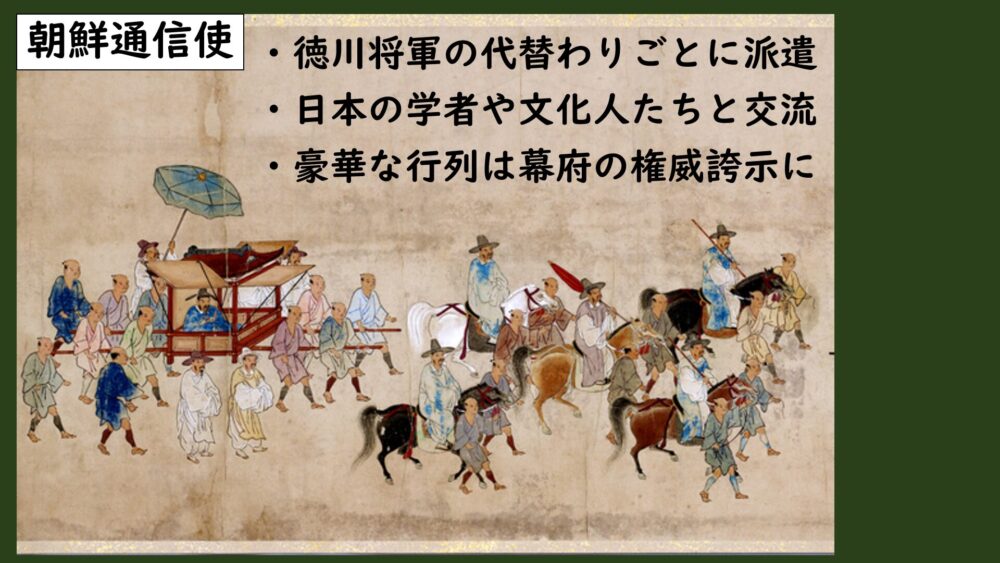

朝鮮王朝とは徳川幕府になってから国交が回復したんで、将軍交替の時に朝鮮通信使を出していました。

加えて、薩摩と琉球を通じて中国(明、清)と、松前藩を通じてアイヌとも交易をおこなっていたなど、隣り合う国や文化との交流は江戸時代を通じて続いていたんです。

まあ、鎖国はスペインやポルトガルによるローマ=カトリック教会の進出を恐れてのことでしたからね。

社会、文化

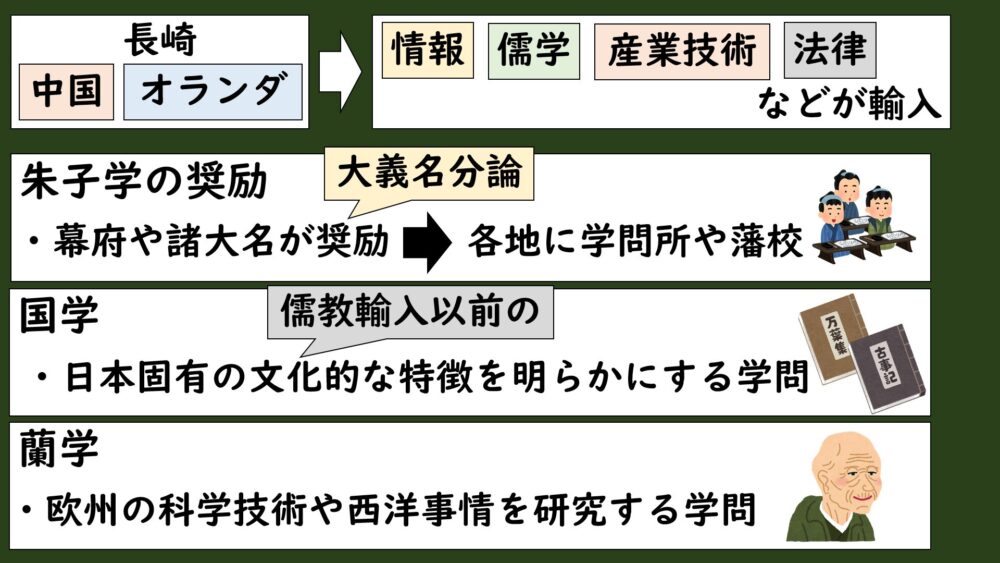

江戸幕府は中国やオランダとの貿易を通じて、海外の情報を集めて、儒学書や産業技術書、法律に関する書籍も輸入するなど、海外の知識を得ていました。

幕府や諸大名は輸入された朱子学の影響を受けて、熱心に奨励するようになり、各地に学問所や藩校が建てられて、武士を中心に朱子学が学ばれました。

朱子学の大義名分論が、武士中心の身分制社会を正当化する主張に使われたんですよね。

しかし、朱子学が学ばれるようになると、海外から輸入された思想ではなく、日本固有の文化を明らかにしようとする国学の研究が盛んにおこなわれるようになっていきました。

要は国学とは、『万葉集』など、儒学が入ってくる前の日本の古典を研究して、どんな特徴があったのかを研究する学問です。

また、オランダとの貿易を通じて、ヨーロッパの科学技術や西洋事情を学ぶ蘭学(らんがく)も関心を集めて研究がおこなわれました。

杉田玄白が翻訳した『解体新書』などが有名ですね。

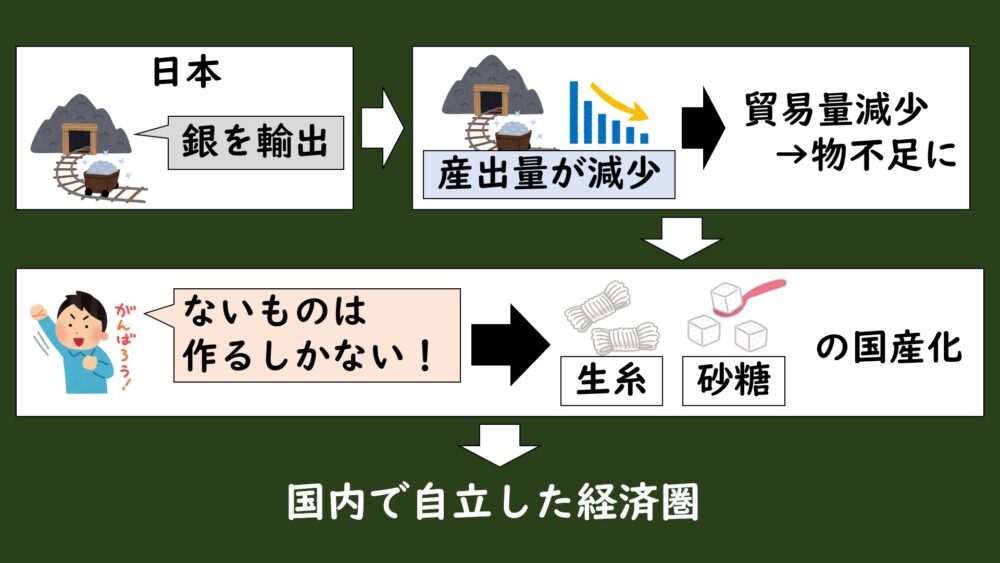

また経済の方では、日本は17世紀まで銀の産出国として、周辺諸国に銀を輸出していました。

石見銀山とかですよね。

しかし、銀の産出量が減ると、自然と貿易量も減っていき、それまで輸入に頼っていたモノが不足するようになります。

なので、

ないものは作るしかない!

ということで、それまで輸入に頼っていた生糸や砂糖などの手工業製品の国産化がおこなわれるようになっていきます。

結果、さまざまな商品が国内で作られるようになり、輸入に頼らなくてもやっていけるほどの自立した経済圏を築いていくことになりました。

東南アジア

諸島部

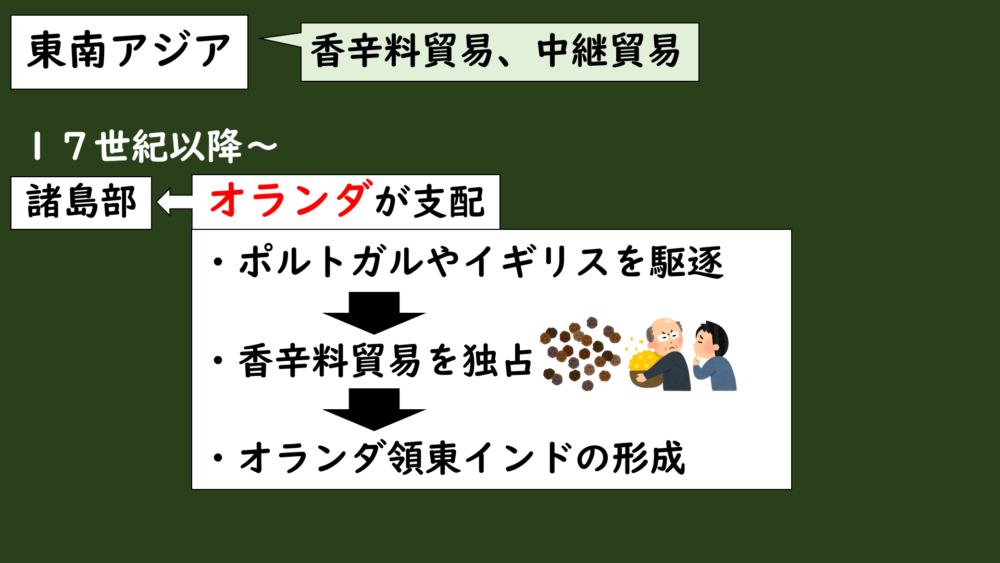

東南アジアはインド洋と南シナ海を繋ぐ中継地として、香辛料貿易を中心に発展していました。

しかし、17世紀以降はヨーロッパから進出してきたオランダによって、諸島部の政権が倒されて支配されるようになっていきました。

なぜオランダが東南アジアの諸島部を支配できたかについては後々やっていきましょう。

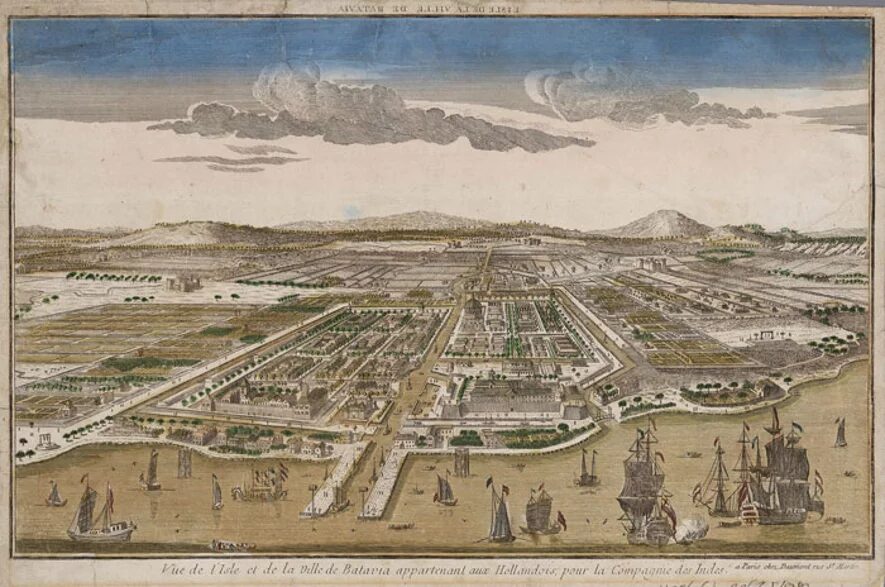

オランダはもともと進出していたポルトガルやイギリス勢力を駆逐して、ジャワ島のバタヴィアを中心に東南アジアの香辛料貿易を独占することに成功して、オランダ領東インドとして発展させていきました。

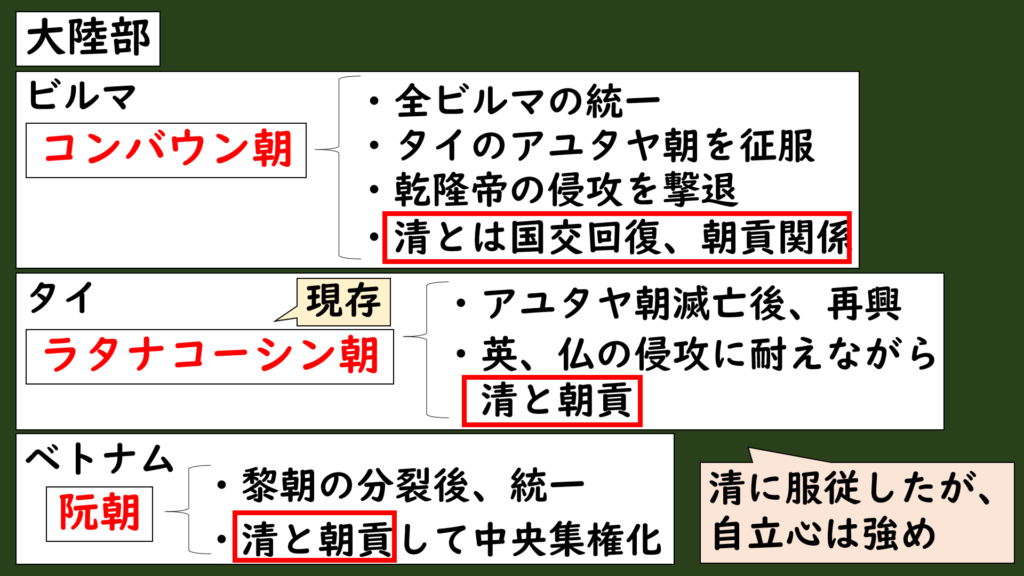

大陸部

大陸部のインドシナ半島では、18世紀以降に新たな政権が次々と誕生しました。

・ビルマ

タウングー朝がモン人の侵攻で滅亡した後、ビルマは群雄割拠を迎えましたが、再び統一したのがコンバウン朝という王朝でした。

タイに侵攻してアユタヤ朝を滅ぼすなど勢力を拡大していき、警戒した清の乾隆帝が侵攻しますが、これを撃退して独立を維持しました。

その後、清とは朝貢関係を結ぶことで和解して朝貢貿易をおこないました。

その後、進出してきたイギリスと戦争になり、敗れてしまったことでイギリス植民地として併合されて滅亡してしまうことになりました。

・タイ

アユタヤ朝が滅びたあと、それを再興したのがバンコクを中心に建国されたラタナコーシン朝(チャクリ朝)でした。

このラタナコーシン朝は現在まで続く王朝で、現在は10代目のラーマ10世が王に就いています。

タイ全土を支配したラタナコーシン朝はイギリスやフランスの侵攻を受けながらも、独立を維持して清と朝貢関係を結んでいました。

ラタナコーシン朝の詳しい内容はまた後々みていきますね。

・ベトナム

ベトナムでは黎朝が支配してしましたが、政権争いで衰退していき、政権が南北に分裂状態してしまう状態になっていました。

そうした状況から貧困農民の不満が溜まっていき、農民反乱が起きます。

そこからベトナムを統一する動きが起きて、ベトナム全土を統一したのが阮朝(げんちょう)でした。

阮朝も清と朝貢関係を結んで、清の制度を取り込むことで中央主権化に成功して繁栄しました。

最終的には進出してきたフランスと清の取り合い(清仏戦争)になり、勝利したフランスの保護下に入ることになりました。

これらの新たに誕生した王朝は、政治的に安定させるために清と朝貢関係を結びましたが、実際には清(中国)と対等で自立した王朝であるという意識が強かったそうですよ。

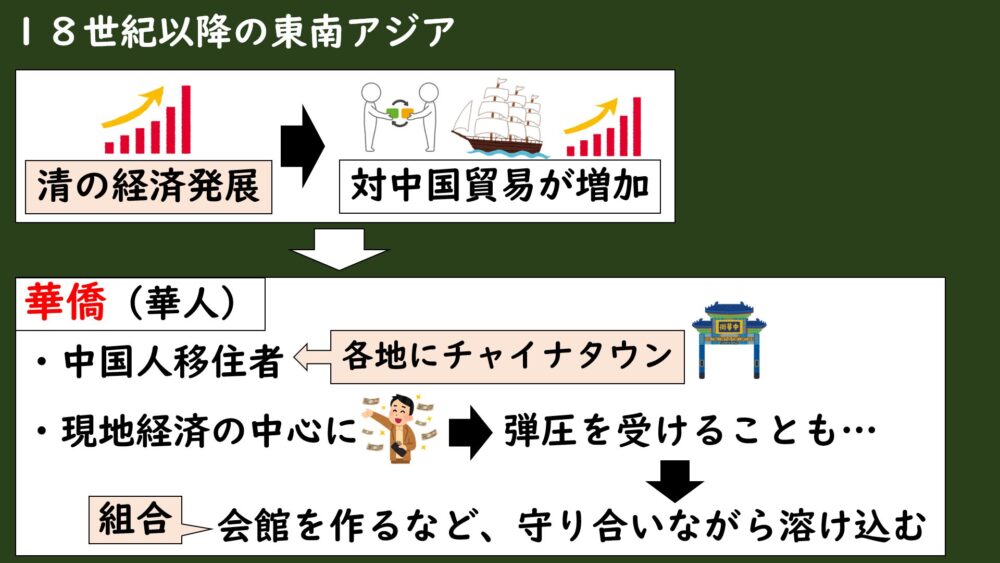

華人(華僑)

18世紀以降の東南アジアは、清のもとで経済発展した中国との交易が活発になっていき、中国船の出入りが多くなっていきました。

それに伴って、清の人口増加も加わり、多くの中国人が東南アジアに移り住むようになり、現地経済の中心を担うようになりました。

多くは労働者として経済発展に貢献しましたが、中には商人として成功する人も少なくありませんでした。

このような中国からの移住者を華僑(華人)と呼び、東南アジア各地でコミュニティ(中華街)を作りました。

「華僑」と呼ばれることが多いですが、「僑」は「仮住まい」の意味がありますが、現在は現地国籍を得て代々住んでいる人が多いので、「華人」と呼ぶようになっています。

中には疎い目で見られて現地から弾圧を受けることもありましたが、華僑(華人)たちは会館などを作って、お互いの商売を保障し合うことでビジネスを成功させて、東南アジアの社会に溶け込んでいきました。

現在でも東南アジアでは華人(華僑)の子孫の方々が多く住んでいて、各地に中華街(チャイナタウン)がありますよね。東アジアの日本にもありますね。

フィリピンのマニラやジャワ島のバタヴィアには多くの華人(華僑)の方が住んでいたそうですよ。

まとめ

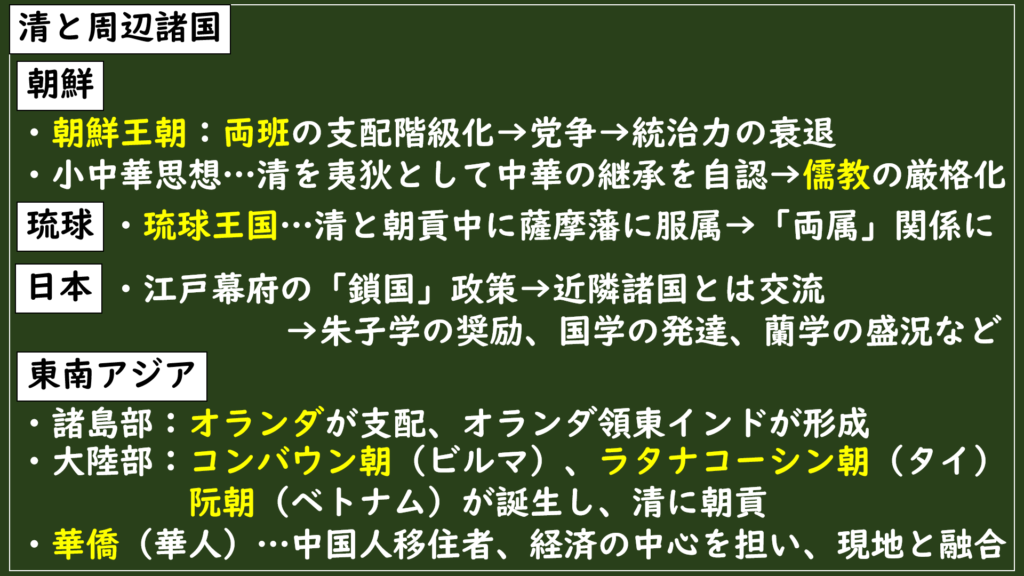

MQ:周辺諸国は明と比べて、清とどのような関係を結んでいたのか?

A:明とは朝貢を通じて文化的に密接な関係を築いたが、清との関係はより複雑であった。朝鮮は「小中華思想」に基づき清に服従するも、文化的優位を主張した。琉球は薩摩藩の支配を隠しつつ清との朝貢を継続し、「両属」体制を維持した。日本は鎖国政策のもと、限定的な交易と文化交流にとどまり、東南アジア諸国は形式的に朝貢しながらも政治的自立を保ち、華人の定住によって経済的結びつきを強めた。

今回はこのような内容でした。

次回は、清の社会についてです。清では社会変化に対してどんな対応を採ったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント