この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は新興勢力である清の建国と、明の滅亡についてです。なぜ女真族(清)が台頭し、明は滅びてしまったんでしょうか。

それでは一緒にみていきましょう!

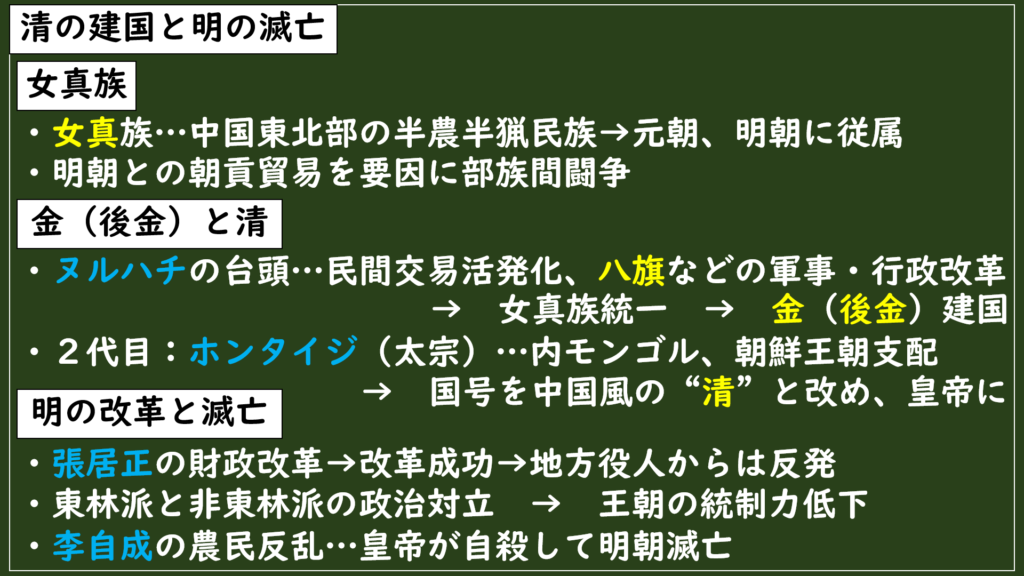

MQ:なぜ女真族(清)が台頭し、明朝は滅亡したのか?

女真族

女真族とは?

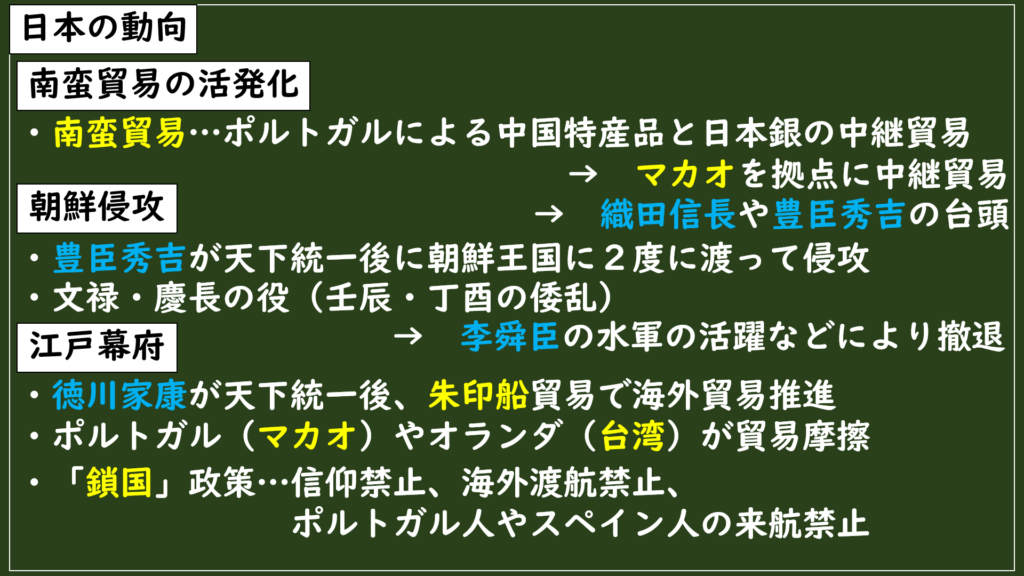

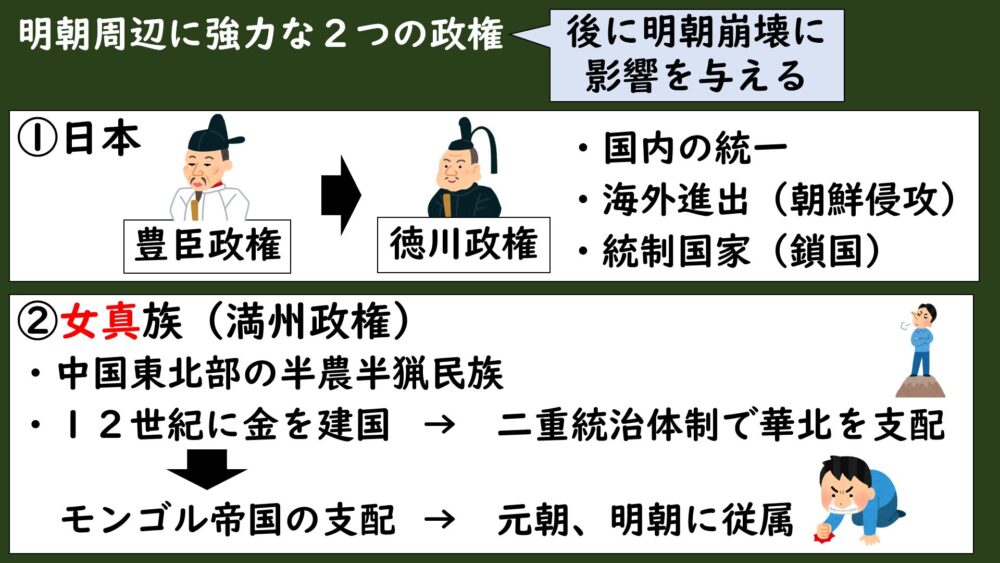

明代後期に国際的な交流(商業ブーム)が進んだ頃、明朝の周辺では王朝崩壊に影響を与えた強力な2つの政権が誕生しました。

1つ目は前回で扱った日本で、豊臣政権から徳川政権にかけて国内が統一されて、朝鮮侵攻による海外進出や、江戸幕府では鎖国政策による武士中心の強力な統制国家が出来上がっていました。

そして2つ目が今回メインで扱う、中国東北部の女真族(満州政権)でした。

女真族は自分たちを「満州(マンジュ)」と呼んでいたことから、満州人と呼ばれることもあります。近代以降は中国東北部を指す言葉として使われていました。

女真族は農耕と狩猟をおこなっていた民族で、かつて12世紀に金を建国して華北まで進出し、二重統治体制で華人を支配していた民族でした。

しかしその後、モンゴル帝国に征服されてしまい、元朝に従属し、その後の明朝にも支配を受けていました。

明代の女真族

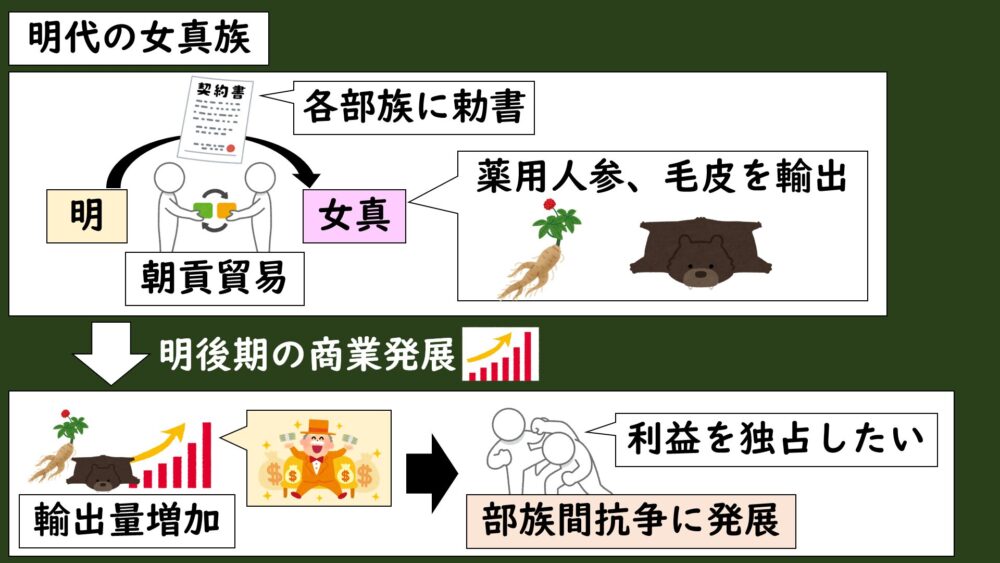

明朝からの支配の時代、女真族は明朝から各首長に勅書を受け取って朝貢貿易をおこなっていました。

勅書(ちょくしょ)・・・皇帝の命令を書き留めた文書。

女真族は主に中国東北部特産の薬用人参(ニンジン)や毛皮などを輸出していましたが、明後期にかけて商業が発展してくると、こうした特産品の輸出量が増えていきました。要は儲かるようになっていったんです。

そして女真族の中で次第に、

明朝の勅書を独り占めして交易の利益を独占してやろうぜ!

という考えから、交易の利益を独占しようと、女真族同士で抗争が起きるようになります。

金(後金)と清

金(後金)の建国

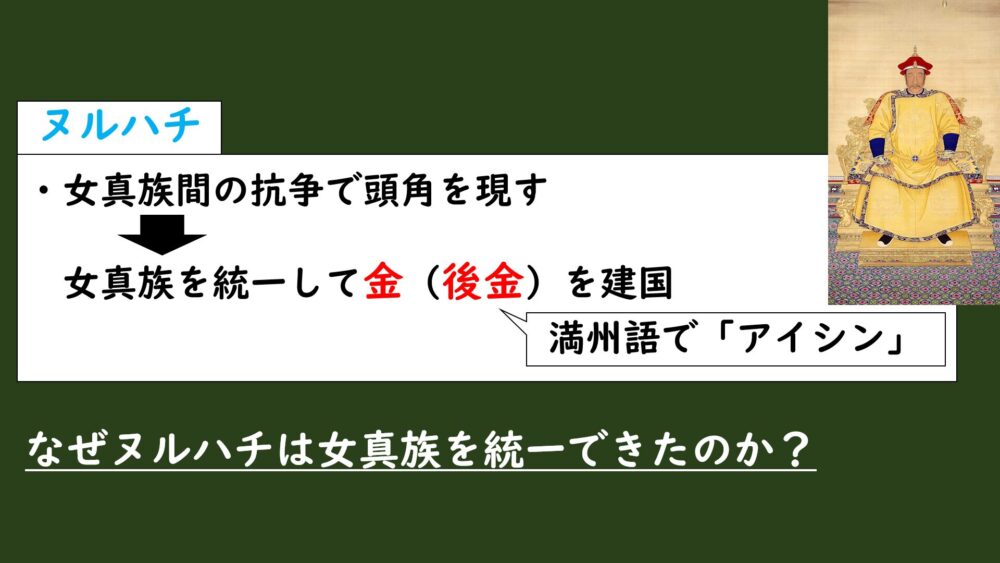

そのような女真族同士の抗争で頭角を現したのが、ヌルハチという人物でした。

このヌルハチが最終的に女真族を統一して、金(後金、こうきん)という王朝を建国します。

12世紀に建国された”金”と区別するために”後金”と呼ばれています。満州語では「アイシン」と呼ばれたので”後金(アイシン)”と表記されるときもあるので、注意しておきましょう。

SQ:なぜヌルハチは女真族を統一できたのか?

ヌルハチはもともと弱小部族の出身でした。ではなぜ弱小部族のヌルハチが女真族を統一することができたんでしょうか。

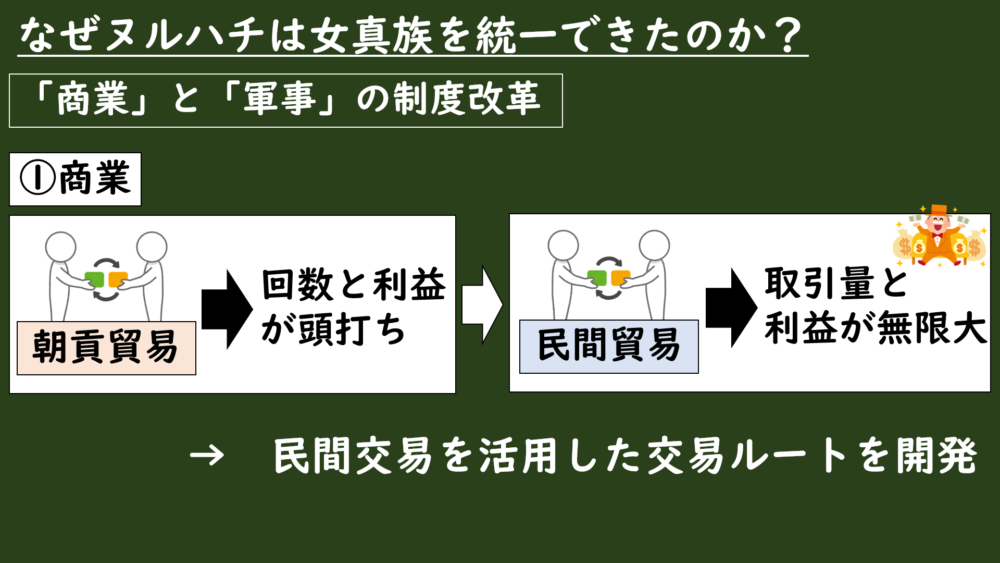

それは「商業」と「軍事」の2つの制度改革があったからなんです。

●商業(交易ルートの開発)

1つ目は「商業」についてです。

ヌルハチの部族は弱小だったので、交易によってその勢力を拡大させようとしたんです。

もともと明朝と朝貢貿易をおこなっていたんですが、利益はあるものの交易する回数が決まっていて、利益が頭打ちになっていました。

そこでヌルハチがおこなったのが、朝貢貿易という公式な交易ルートを断念して、民間交易を活用するということでした。

当時、国際的な商業発展で海禁政策が緩和されて、民間交易が活発になっていました。

民間交易であれば、需要があれば大量の特産品を取引することができたので、より自由に利益を得ることができるようになったんです。

ヌルハチは商業への意識が高く、いかに特産品の保存性を高めて遠方と交易できるかを考えていたと言われています。

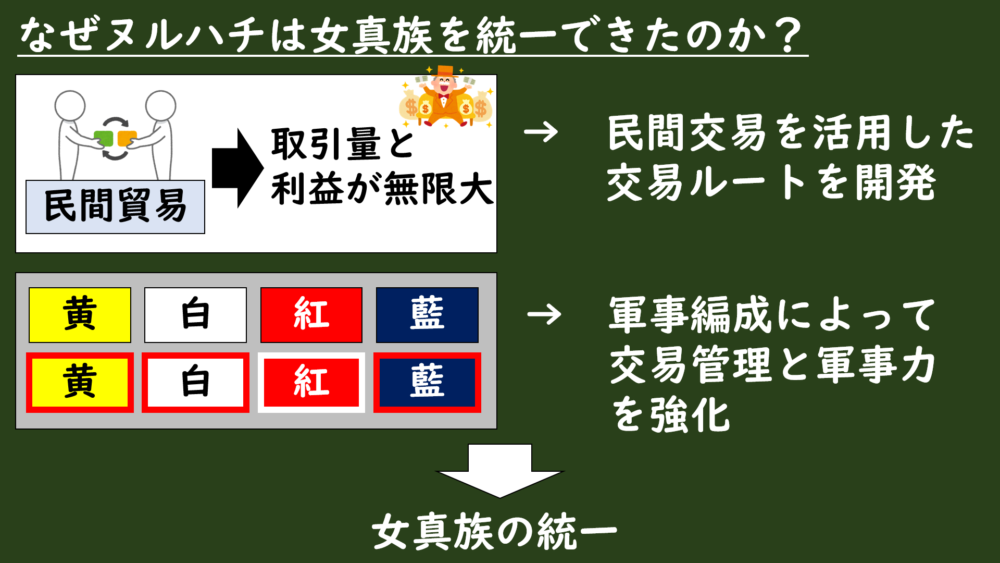

民間交易を活用した交易ルートを開発した。

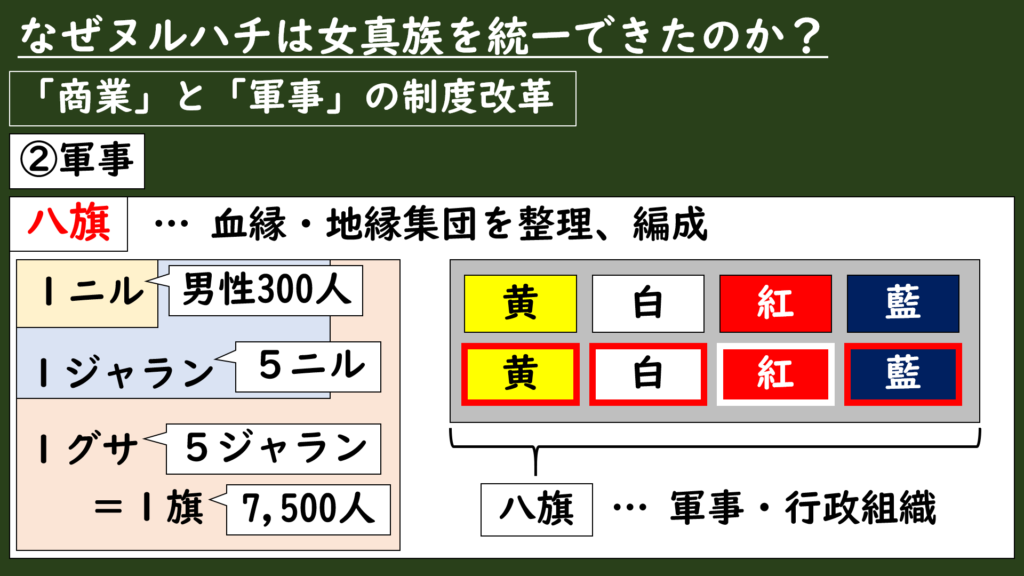

そして2つ目が軍事組織の改革です。

ヌルハチは当初、明朝の軍閥と手を組んで勢力を拡大していましたが、その相手が失脚してしまい、連携先を失ってしまいます。

なのでそこからヌルハチは、独自の軍事制度を整備していきます。

それが八旗(はっき)と呼ばれる軍事編成でした。

これは狩猟する際の陣形をもとに考案されたもので、女真族の血縁・地縁集団を整理して作られた編成でした。

構成は以下の通りです。

・成年男子300人=1ニル

・5ニル=1ジャラン(1500人)

・5ジャラン=1グサ(7500人)

・1グサ=旗

・黄色・白色・紅色・藍色の4旗と、それを縁取りした4旗=八旗

この女真(満州)独自の八旗を軍事組織に加えて行政組織としたことで、交易の管理や軍事力を強化することに成功しました。

八旗という軍事編成によって交易管理と軍事力を強化した。

民間交易を活用して経済基盤を築き、八旗によって軍事力と交易管理を強化したことで、女真族の統一を実現した。

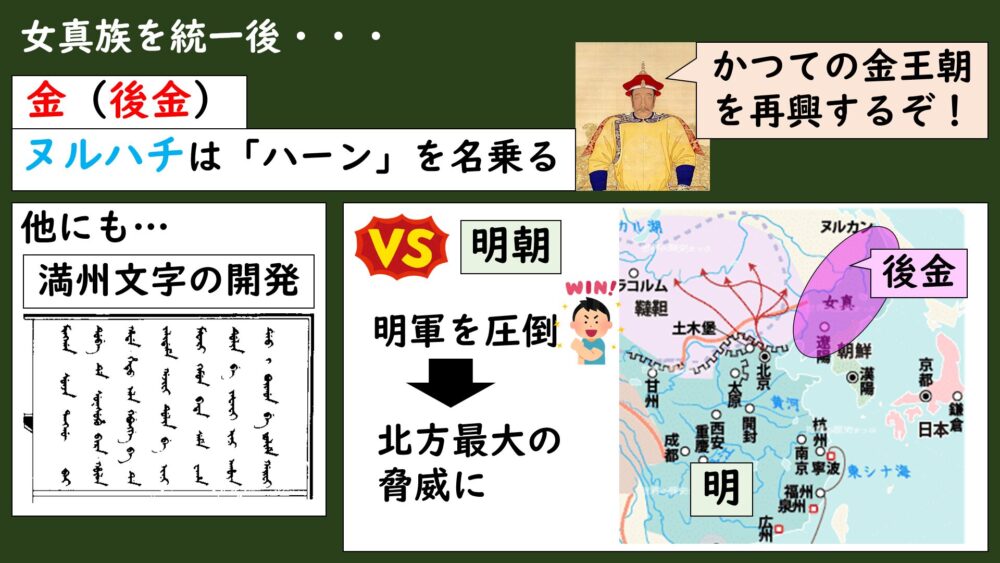

そして女真族を統一したヌルハチは、1616年に部族長として「ハーン」を名乗り、金(後金)を建国したというわけです。

この国号はかつて繁栄した女真王朝「金」を再興させるという思いでつけられたそうです。

ヌルハチは他にも女真文字が衰退していたことから、国家情報の管理のためにモンゴル文字を改良して新たに満州文字を作るなど、王朝の独自性を強調しながら勢力を拡大していきました。

そしてついに建国してから2年が経つと、明朝と勢力圏を争うようになり戦争を始めることになります。

明朝との戦争では明軍を圧倒し、遼東(現在の満州)まで領土を拡大していき、金(後金)は明朝にとって北方最大の脅威となる存在へとなっていくことになりました。

清の建国

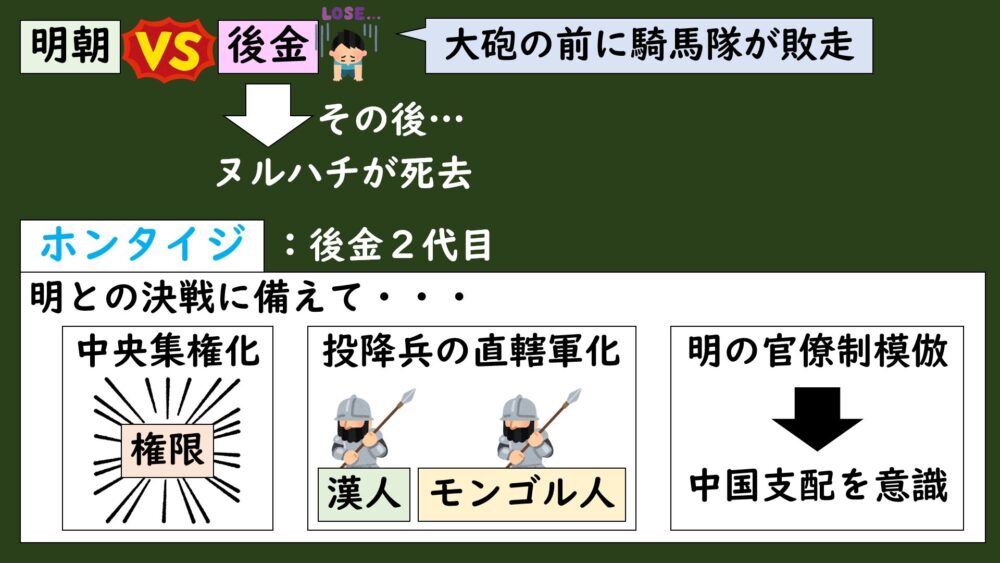

ヌルハチは明朝に総攻撃をかけましたが、宣教師から伝授された大砲の前に敗走することになり、ヌルハチはその後亡くなってしまいます。

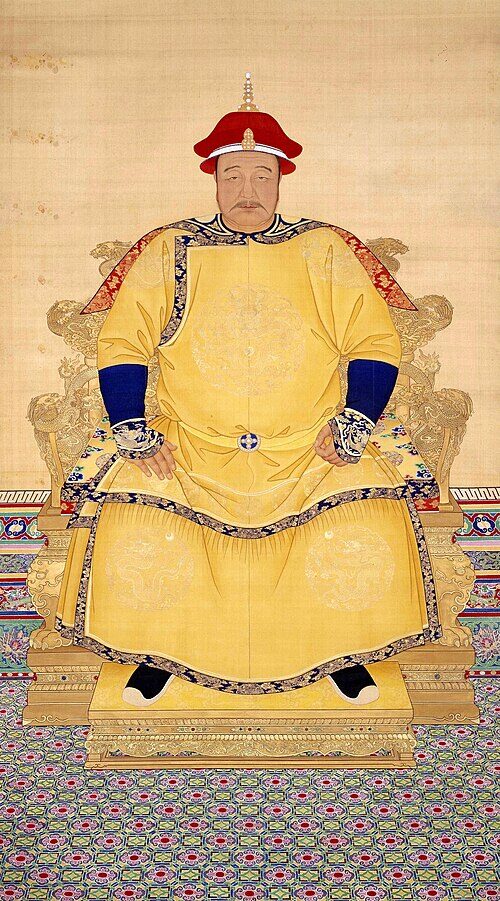

そしてヌルハチの後を継いだのが息子のホンタイジ(太宗)でした。

ホンタイジは明朝との決戦に備えて国内制度や周辺を固めようとします。

まず初めに八旗の有力な長の権力を削いで、自分に権限を集めて中央集権化させます。

ホンタイジは当時、明朝の軍人やモンゴル部族が投降してきても解体せずに、そのまま直轄軍として残して中央集権化の駒として利用しました。

そして、明朝の征服がスムーズにいくように、明朝の官僚制に倣って官僚制度の整備もおこなっていきます。

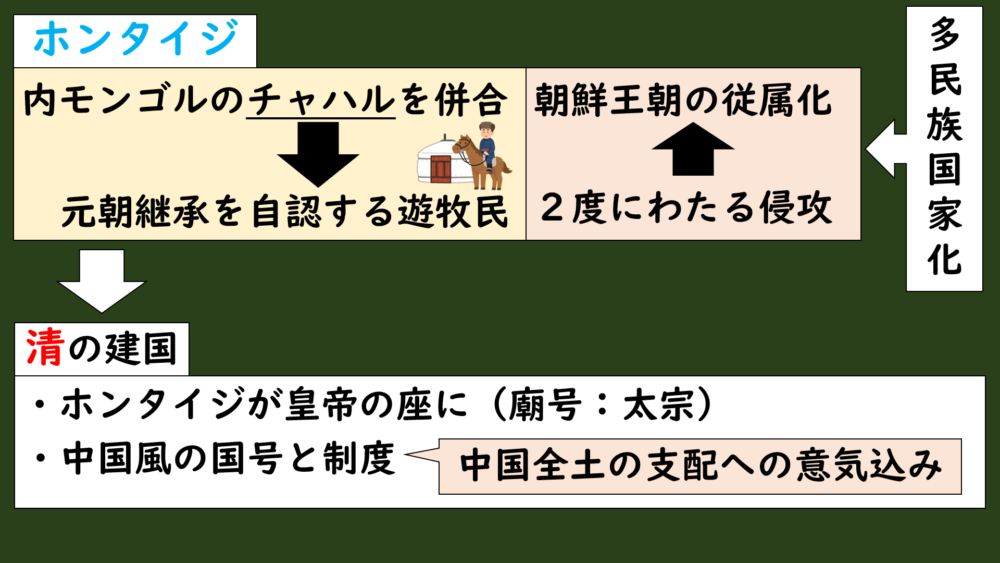

国内を整備しながらホンタイジは周辺への勢力拡大にも乗り出していきます。

内モンゴルで元朝の継承者を自認していたチャハルという遊牧民部族に侵攻し、これを併合します。

モンゴル高原のうち、ゴビ砂漠の北側を外モンゴル、南側を内モンゴルと言います。

ちなみにホンタイジはチャハルを併合した際に、元朝の皇帝継承の証である玉印を授かったそうです。これはモンゴル帝国の継承を意味するもので、女真(満州)族はモンゴル帝国再建という大義名分を掲げることになります。

そして朝鮮王朝にも2度に渡って侵攻して服属させてしまいます。

この時、朝貢していた明朝は財政難などで援助が難しかったみたいです。

ちなみに朝鮮王朝は日本の朝鮮侵攻の際に明朝に助けてもらったので、激しく抵抗し、服属後も形式的には朝貢しましたが、明朝の文化継承を誇りに思っていたそうです。

このようにホンタイジは国内整備と対外遠征によって、中国東北部からモンゴル高原、朝鮮半島まで広がる広大な領土を支配するようになり、多民族国家の王として君臨するようになります。

そして、1636年に中国全土を支配するという意味を込めて、国号を中国風の清(しん)と改めて皇帝の座に就くことになりました。

明の改革と滅亡

張居正の財政改革

女真(満州)族が中国東北部で勢力を拡大して、明朝と対立していた頃、明朝では政治が不安定になったいました。

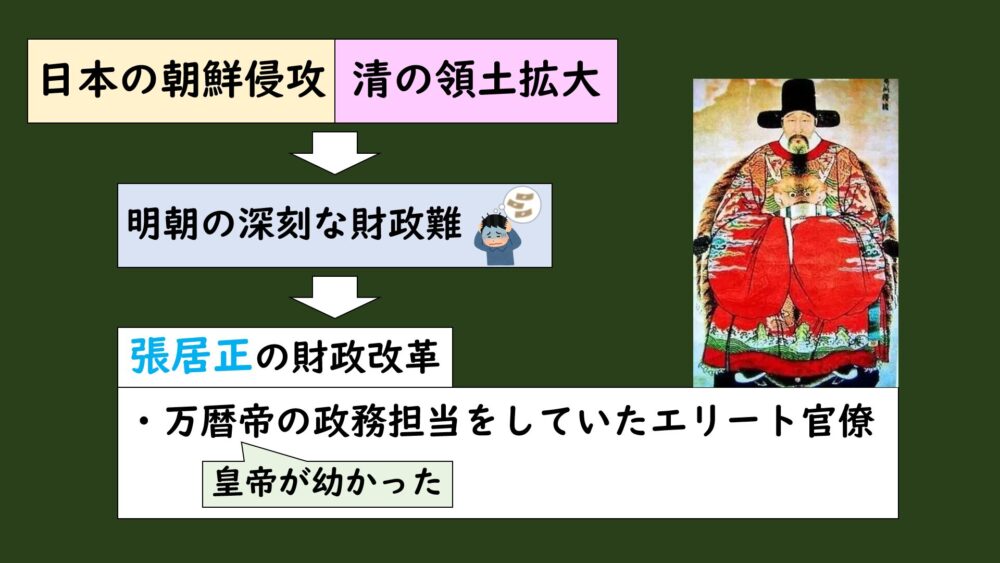

北虜南倭に続いて、日本の朝鮮侵攻や中国東北部での女真族との対立などの問題で軍事費がかさんで、財政難が深刻になっていたんです。

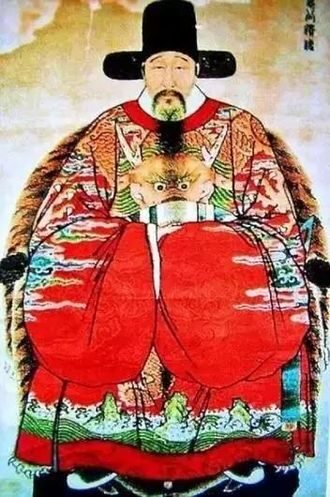

この問題を解決するために、財政の立て直しを図ったのが宰相の張居正(ちょうきょせい)という人物でした。

張居正は当時、皇帝だった万暦帝が10歳で即位したことから、政務担当として実権を握って改革にあたったエリート官僚でした。

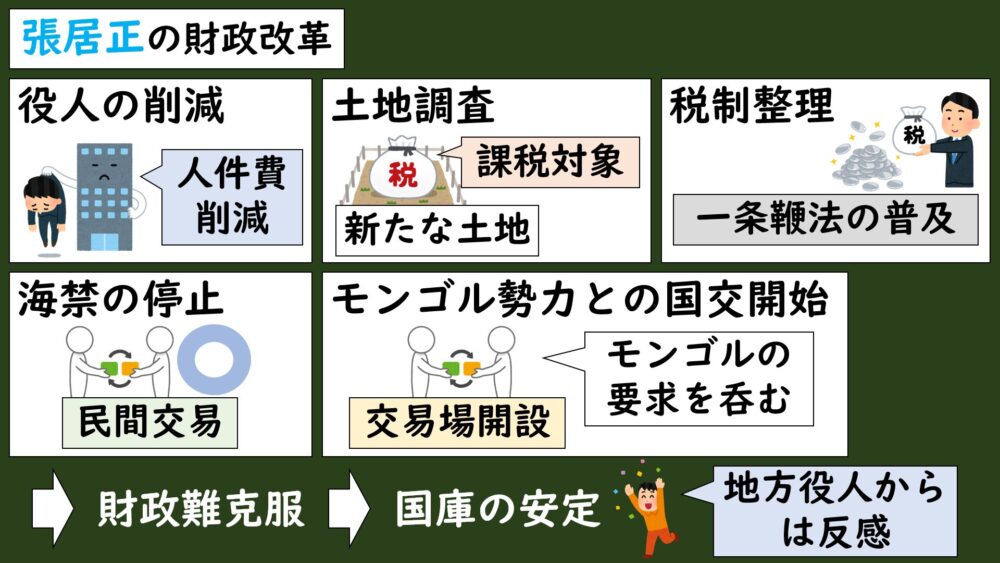

まず張居正は、緊縮財政を採るために役人を数を減らして人件費を抑え、土地調査をおこなって課税対象の土地を増やして財源を確保しようとしました。

この時に新たな税制である一条鞭法を普及させて、税制の整理にも努めました。

加えて、海禁政策も停止して民間の海上交易と中国人の海外渡航を認め、またモンゴル勢力のアルタン=ハーンが求めてきた交易も認めてモンゴルとの交易も始めました。

これによって北虜南倭での軍事費を抑えて、交易による経済の活発化を図りました。

一条鞭法や海禁政策をやめたのも張居正の改革だったんですね。

海禁政策やアルタン=ハーンについては[9-1.4]明の朝貢体制の崩壊(北虜南倭時代)で確認してみてください。

これらの改革は成功していき、明朝の財政難は解決して国庫は安定してくようになりました。

張居正の財政改革は成功しましたが、人件費削減などの緊縮財政は地方役人からの反感を買ってしまい、張居正は死後に保守派の官僚たちによって罪人扱いにされてしまいました。

政治混乱(東林派 VS 非東林派)

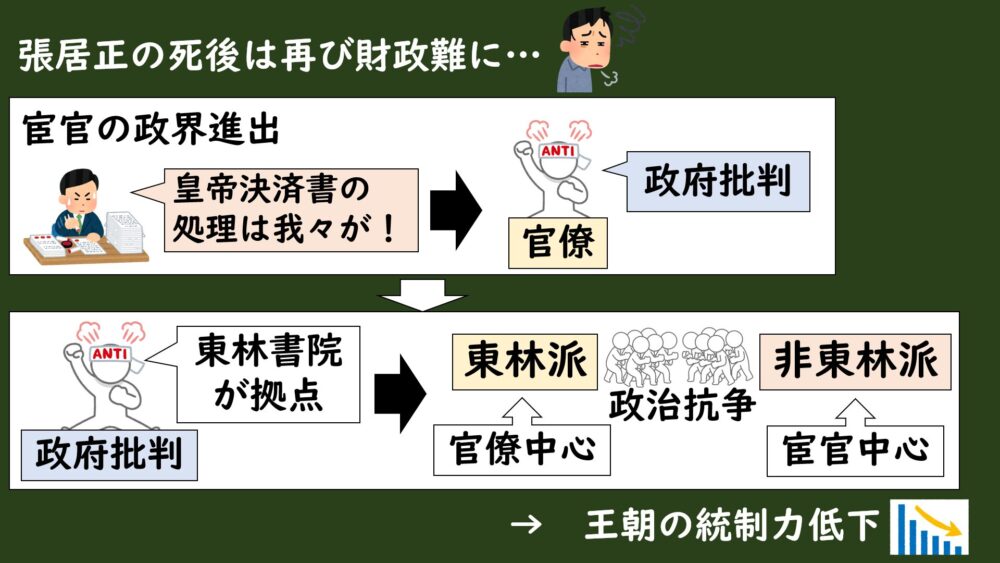

張居正の死後は、安定した財政は再びだらしなくなってしまい、財政難に陥ってしまいます。

加えて、この頃になると宦官勢力の政界進出が目立つようになってきます。

永楽帝時代の鄭和の遠征など、実力のある宦官は外交面などで活躍していました。永楽帝は秘密警察でも宦官を重宝していたそうですよ。

万暦帝の時代には皇帝が決済する文書を宦官が管理するようになり、次第に官僚たちの不満が高まっていきます。

こうして張居正の改革や宦官の台頭に対して不満を持つ官僚の中で、政治批判をする集団が現れます。

この政治批判をする集団は、学習塾である東林書院の関係者が中心だったことから”東林派”と呼ばれ、それに対抗する宦官を中心とする集団は”非東林派”と呼ばれるようになりました。

東林派の政治批判は、生活に不満のある民衆にも支持されて勢力を拡大させていきました。

非東林派も皇帝からの支持を頼みに権力を維持しようとして、両者は激しく政治抗争していくことになります。

その政治抗争によって政治が混乱してしまい、王朝の統制力は弱くなっていきました。

明の滅亡

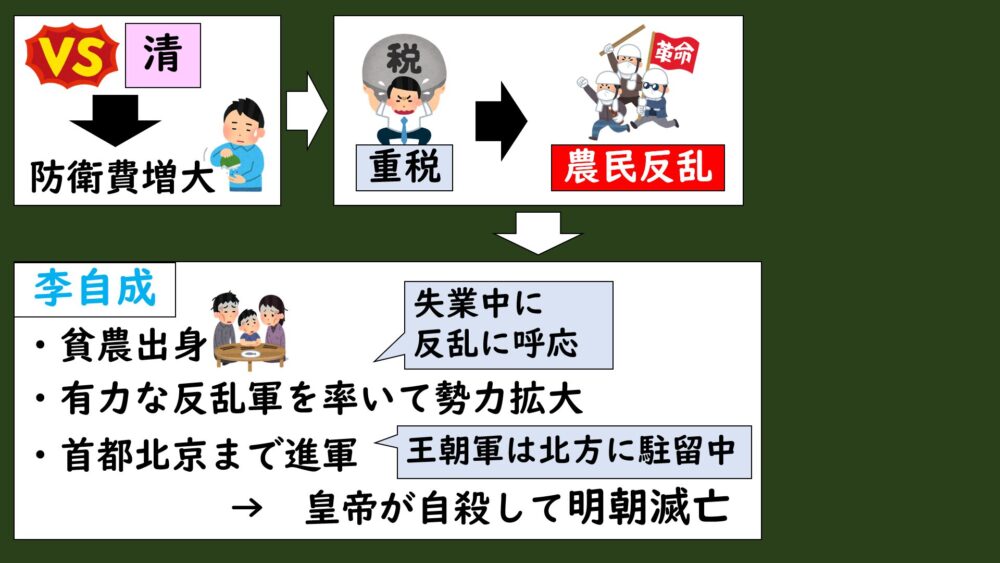

明は政治混乱や財政難のなか、清への防衛費確保のために重税を課します。

飢饉が重なってしまった農民たちは反発して、各地で農民反乱が起こってしまいます。

その農民反乱の中で最も力を持っていたのが李自成(りじせい)率いる反乱軍でした。

李自成は北方の貧困地帯出身で、伝令や輸送の仕事に就いていましたが、廃業によって失業してしまい、反乱軍に加わっていました。

李自成率いる反乱軍は全国で起きた反乱を吸収していき、強大な勢力へと成長していきました。

明朝は清への防衛のために北方に軍を駐留させていたので、対応が遅れてしまい、反乱軍は首都の北京まで進軍してきます。

そこで追い詰められた皇帝が自殺してしまったことで、約300年弱続いた明朝は滅亡することとなりました。

この李自成による明朝滅亡は、その後の清の中国支配の足掛かりを作ることになりました。

まとめ

MQ:なぜ女真族(清)が台頭し、明朝は滅亡したのか?

A:女真族は民間交易の活用と軍事・行政組織の改革、さらに中央集権化や周辺支配拡大などによる、多民族国家の基盤を築いたことで台頭した。一方、明朝は財政難や政治抗争、重税と飢饉による農民反乱で統制力を失い滅亡した。

今回はこのような内容でした。

次回からは、国際的な交流の要因を担ったヨーロッパの海洋進出についてみていきます。ヨーロッパ諸国はなぜ海洋進出に乗り出したんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント