この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は清の社会と文化についてです。清はどのように社会変化に対応しながら、繁栄を築いていったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:清はどのように社会変化に対応しながら、繁栄を築いていったのか?

文化事業と思想統制

清の思想統制の内容は、[10-3.3]清の統治②(漢民族)でも扱っているので、覚えている方は次の項目から見てください。

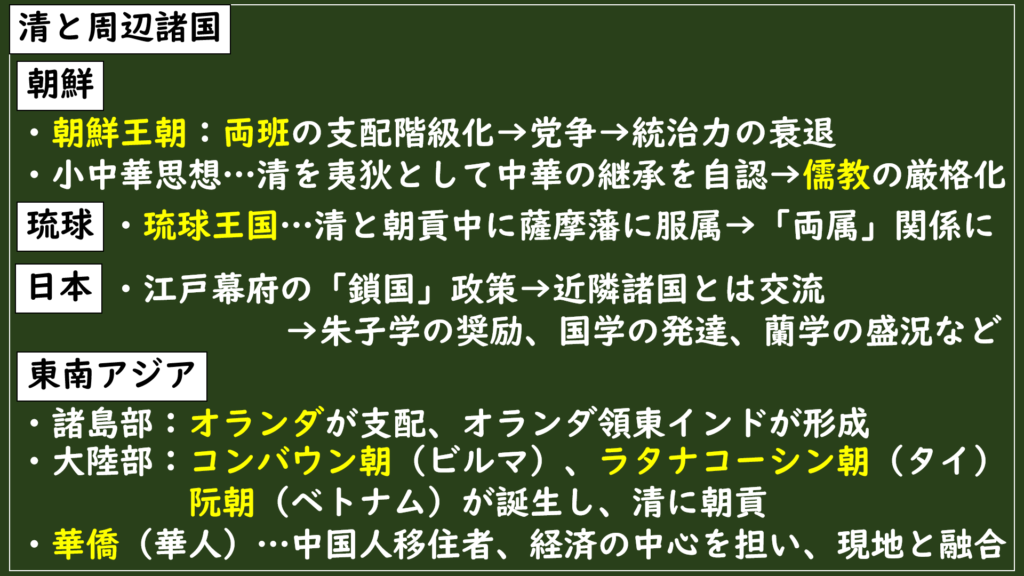

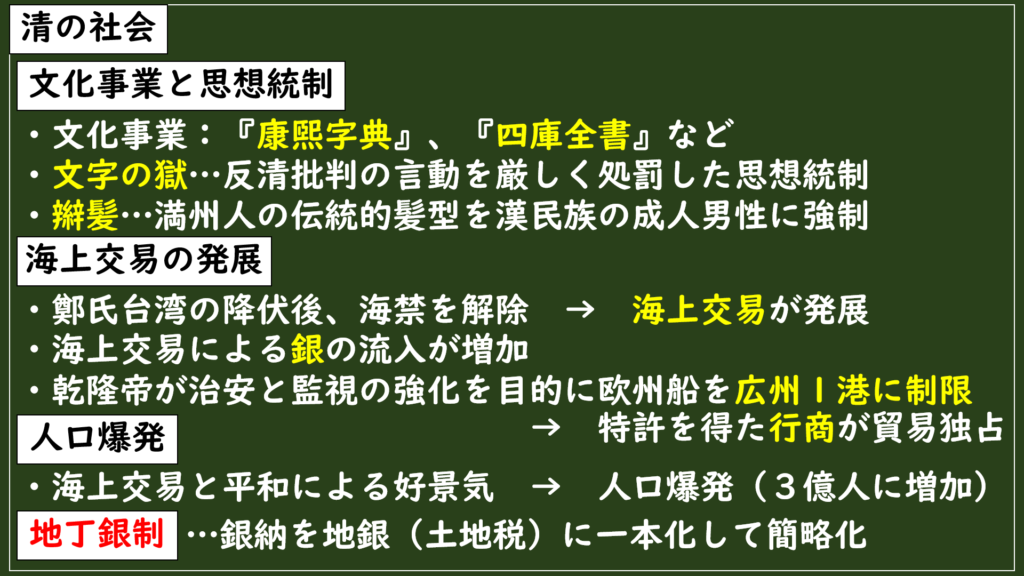

征服王朝として中国を支配した清は、満州人による統治体制を築きながらも、漢人との協調を図るために、官僚制度では満州人と漢民族を同数採用する制度を採っていました。

つまり、重要な役職には満州人と漢人が同じ数だけ任命され、バランスを保とうとしたんです。

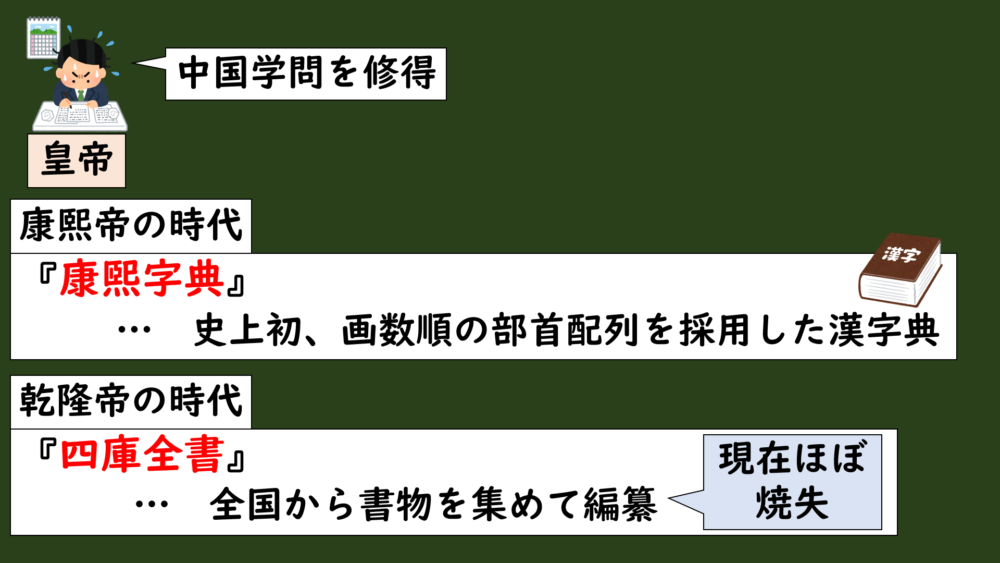

しかし時が経つにつれ、漢民族の文化の影響を受けて、皇帝のもとで文化事業にも力が入れられました。

漢字典として編纂された『康煕字典』や、全国から文献を集めてまとめた『四庫全書』などが編纂されて、中国文化を保護し、同時に清の皇帝の権威を示そうともしました。

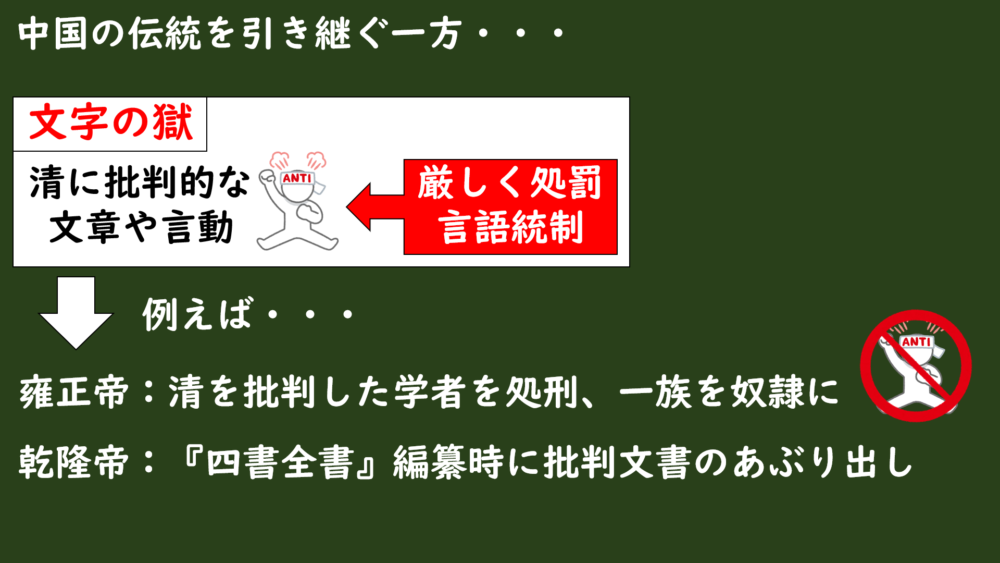

一方で、清に批判的な言動については厳しい罰が与えられて、文字の獄と呼ばれる弾圧がおこなわれました。

皇帝や統治体制に対して批判的とみなされた書物や発言は容赦なく取り締まり、知識人たちは思想の自由や表現の自由が制限されてしまいました。

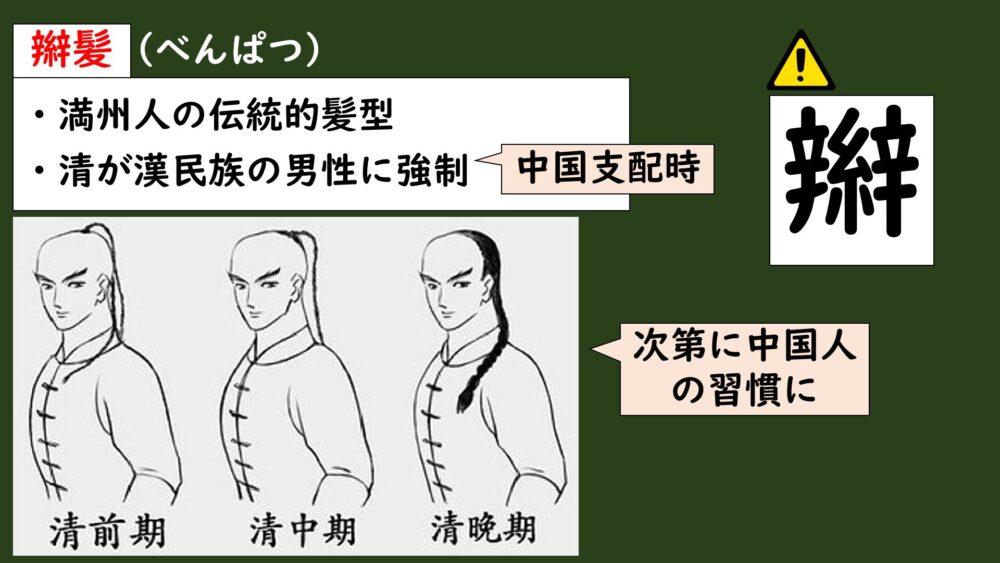

中国を支配した時には、満州人の伝統的髪型でもある辮髪(べんぱつ)を強制するなど、満州文化の強制もおこないました。

こうして清は、漢民族の文化を受け入れつつも、自ら(満州人)の支配を揺るがさないように厳しい思想統制を敷いていたんです。

海上交易の発展

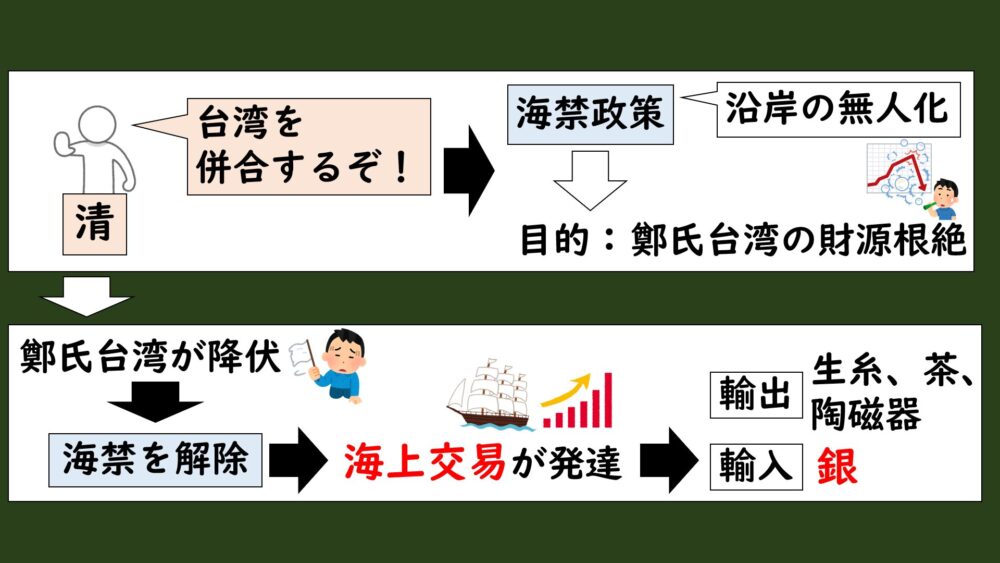

清では台湾で反清勢力として抵抗していた鄭氏を追い込むために、海禁政策を採っていましたが、降伏後は海禁を解除して、朝貢貿易や民間の交易も含めて海上貿易が順調に発展していきました。

中国の特産である生糸や茶、陶磁器などが海外に輸出されたことで、見返りとして中国の清には大量の銀が流入してくるようになりました。

銀の流入は明の時代から始まっていて、清の時代にさらに流入量が加速して増えていったんです。

同時に貿易の発展に伴って、世界各国の海上貿易の中継地となっていた東南アジアでは、中国から移り住んで交易ビジネスをおこなう華僑(華人)も増えていきました。

華人は現在では、東南アジア全体で約2000万人いるといわれています。

シンガポールに至っては人口の4分の3が華人だといわれています。もうほとんど華人ですね。

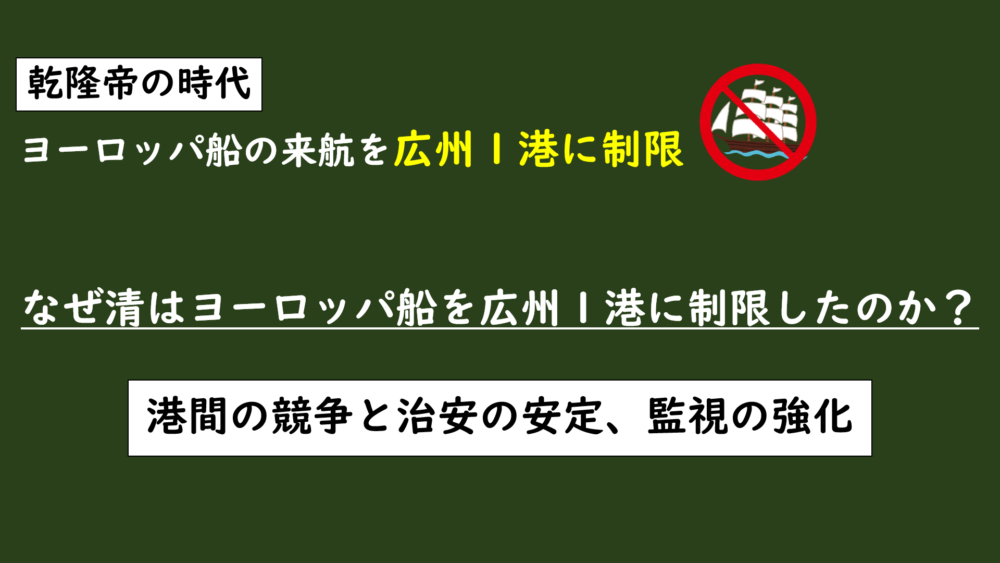

このように、清のもとで海上貿易が盛んになっていきましたが、乾隆帝の時代にヨーロッパ船の来航が広州1港に制限される出来事が起こります。

SQ:なぜ清はヨーロッパ船を広州1港に制限したのか?

では、なぜ清はヨーロッパ船を広州1港に制限したんでしょうか?

それには以下の要因がありました。

港間の競争と治安の安定、監視の強化

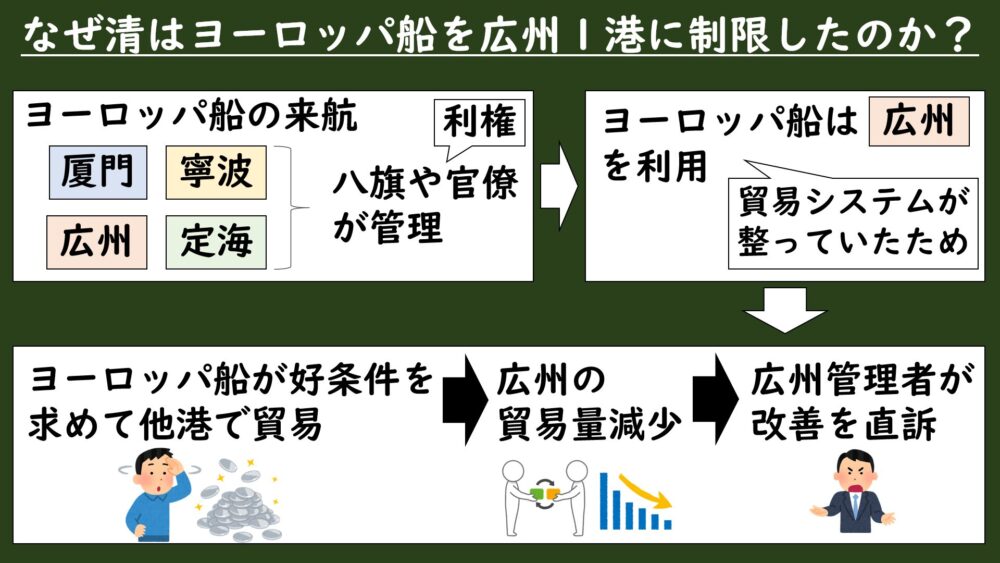

清にはそれまで外国船と貿易できる港が4つあり、その運営は八旗や官僚がおこなっていました。

いわゆる「利権」てやつですね。海上貿易は莫大な利益が出ますから。

海外貿易港(4つ)・・・広州(広東)、厦門(アモイ)、寧波、定海(舟山群島)

その中でも広州は唐の時代から貿易港として発展して、貿易システムが整っていたので、ヨーロッパ商人たちも中国の特産品を広州で取り引きするようになっていました。

しかし、ヨーロッパ商人は次第にさらに好条件で貿易できる港を探すようになって、他の港に出入りするようになっていったので、広州の貿易量は減少していきました。

ヨーロッパ商人は少しでも利益を増やしたいし、他の港も取引量を増やして利益を上げたいWIN-WINの関係ができたことで、このようなことが起きたと考えられます。

このような事態に広州の衰退を危惧した、広州を管理していた八旗や官僚が皇帝に改善を直訴するようになっていったんです。

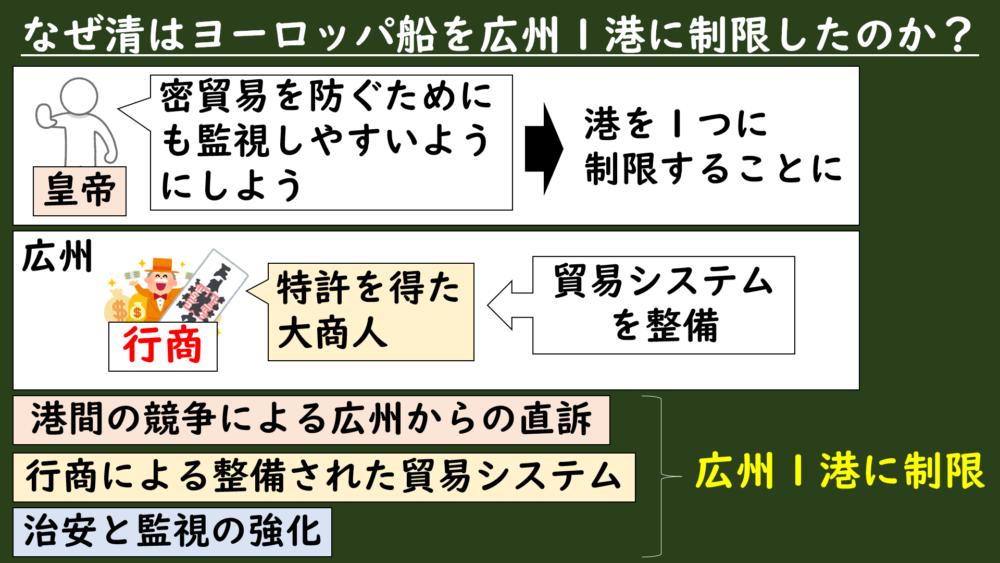

皇帝としても、ヨーロッパ商人が複数の港を使うようになると、管理や監視が難しくなって密貿易のリスクが上がって治安が悪化する恐れがあったので、港を1つに制限する方が監視が行き届くと考えました。

そして、広州には皇帝から貿易の特許を得た行商(こうしょう)という大商人たちによって貿易システムが整備されていたので、管理や監視をするには広州が最適だと考えられたんです。

このような、港間の競争による広州からの直訴と、行商による整備された貿易システムと治安の安定と監視を強化したいという目的が重なったことで、貿易港が広州1港に制限されることになったというわけなんです。

江南地方は日本や東南アジアとの交易が盛んだったので、広州とのバランスを考えての案でもあったそうです。

港間競争による広州の衰退を防ぎ、密貿易のリスクを抑えて治安と監視を強化するため、行商によって整備された貿易システムを持つ広州1港に制限した。

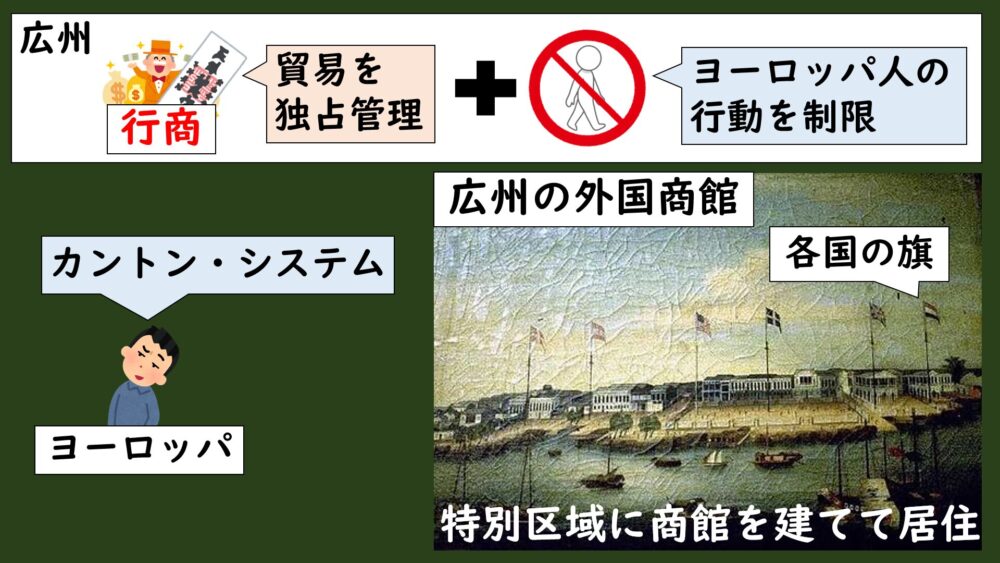

こうしてヨーロッパ船の出入りが広州1港に制限された後、貿易は行商に独占管理させて監視の目が行き届くようにし、ヨーロッパ人の行動に対しても厳しい制限が設けられました。

ヨーロッパ商人は町中に住むことはできず、川沿いの特別区域に商館を建てて住んでいました。日本が長崎の出島に商館を置いたのと似ていますね。

ヨーロッパからはこの貿易港の制限は評判が悪く、皮肉を込めて「カントン=システム」と呼ばれていたそうです。

人口爆発

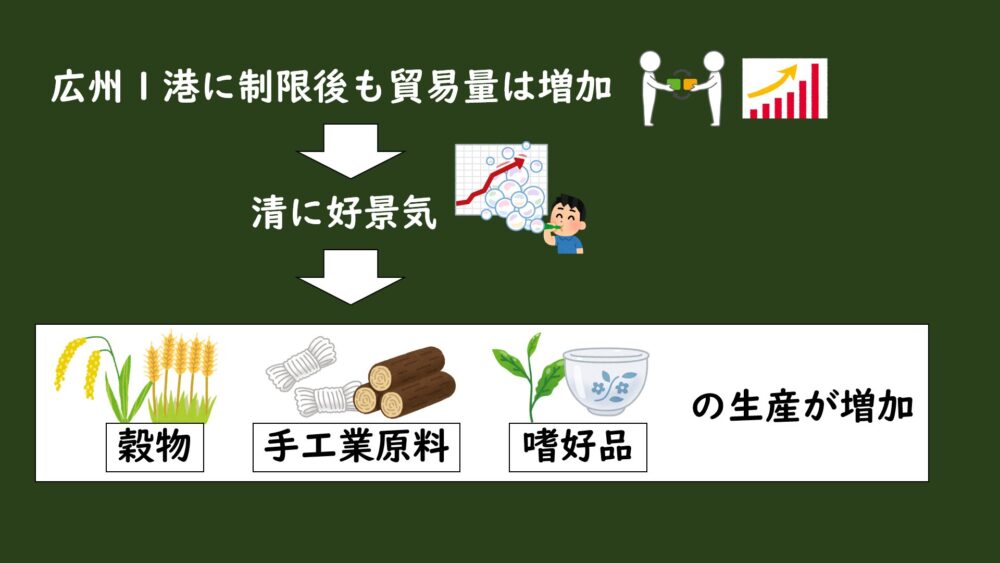

しかし、広州1港に制限後もヨーロッパとの貿易量は増加していき、中国特産品の輸出と銀の輸入は増え続けていきました。

この海上交易の発展を背景に、清では好景気が訪れます。

銀の大量流通によって物価が上昇し、各地で穀物や手工業の原料、嗜好品の生産が増加していきました。

みんながお金(銀)を持てる時代ですから、買い物が増える → たくさん売れるから作る人も増える → さらに売れて、もっと儲かる、という良い経済の流れが生まれるんです。

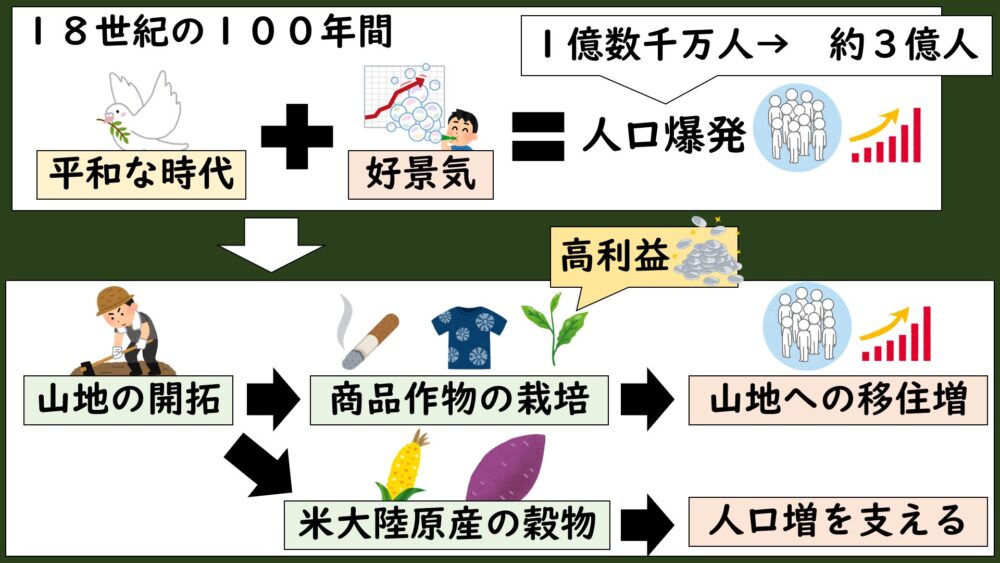

加えて、18世紀からの約100年間は小さな辺境での戦争や反乱を除けば平和な時代が続いたので、好景気と重なって人口が爆発的に増えた時代でもありました。

人口は18世紀の間で1億数千万だったのが、約3億人にまで増加したと推定されているほどです。

この人口増加によって、山地も開拓されていき、そこで高利益なタバコや藍(あい)、茶などの商品作物が作られるようになり、移住者はさらに増えていきました。

藍染は自然界で貴重な青の染料として重宝されていました。

加えて、山地ではアメリカ大陸から輸入されたトウモロコシやサツマイモが栽培できたので、山地の主食として普及していき、人口増加を支える食糧源の役割を果たしました。

しかし、こうした人口増と開拓の裏では環境破壊が問題になっていき、土壌流出による洪水が頻繁に起こるようになって、これが後の農民反乱に繋がっていくことになります。

地丁銀制

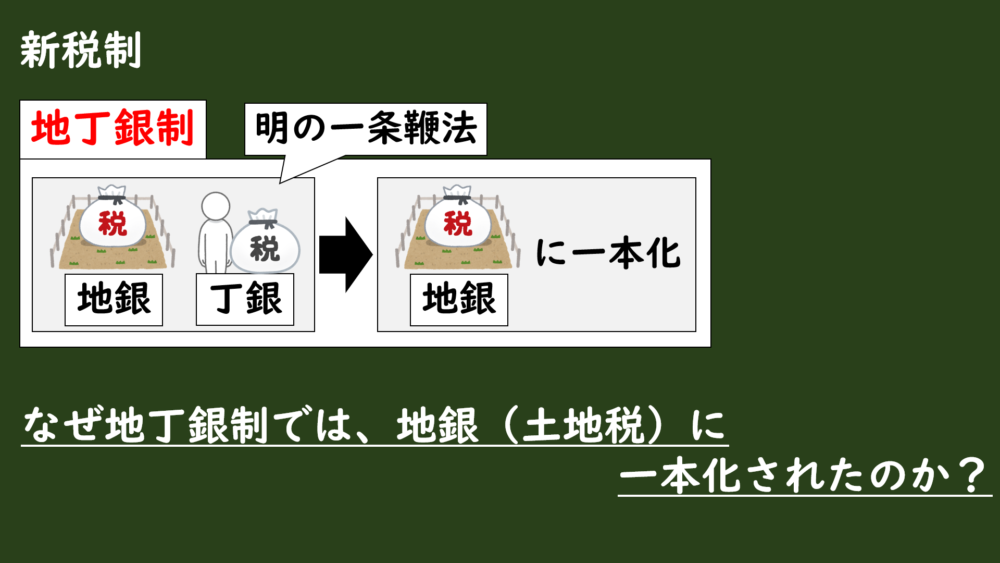

税制では明からの一条鞭法が引き継がれていましたが、途中から社会変化に合わせて地丁銀制という新制度が採られることになります。

こも地丁銀制とは、それまで丁銀(人頭税)と地銀(土地税)の2本柱だったのを地銀(土地税)に一本化して、税制をシンプルにするというものでした。

この制度は康熙帝の時代から一部で始まり、雍正帝で中国、乾隆帝で全領土に拡大・普及していきました。

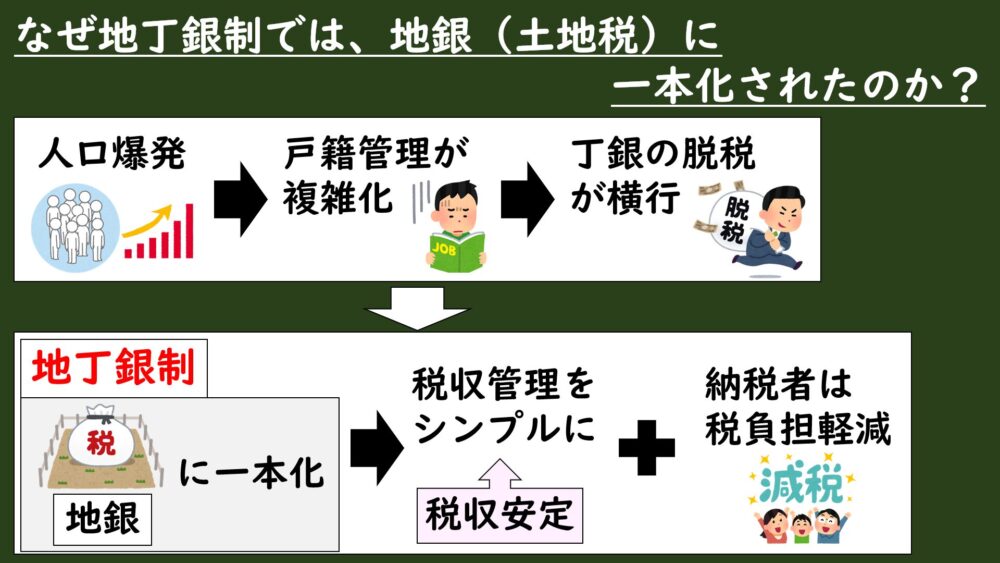

SQ:なぜ地丁銀制では、地銀(土地税)に一本化されたのか?

ではなぜ、清の時代では地銀(土地税)に一本化されたんでしょうか?

それはここまでお話してきた社会変化を思い出すと理解できますよ。

清では好景気によって人口爆発が起きましたよね。

人口が増えることで戸籍による把握が難しくなっていき、丁銀(人頭税)の未払いや人数をごまかして脱税する人が増えてしまったんです。

把握が難しくなって納税が複雑になってしまった清は、丁銀(人頭税)を地銀(土地税)に組み込んで課税する地丁銀制にすることで、税制をシンプルに管理しやすくして、納税者(農民など)の負担を軽減しようとしたんです。

こうして清にとっては税収が安定するようになり、農民などは人頭税が非課税になったこと、さらに人口が増加していくことになりました。

人口増加により丁銀(人頭税)の管理が困難になったため、税制を簡素化し安定した税収を得る目的で、丁銀を地銀(土地税)に一本化する地丁銀制が採用された。

明の一条鞭法で銀納に一本化し、清の地丁銀制によって納税方法が一本化されて簡略化されていったという流れですね。

まとめ

MQ:清はどのように社会変化に対応しながら、繁栄を築いていったのか?

A:征服王朝としての支配を維持するため、漢文化を保護しつつ厳しい思想統制を行った。海上交易の発展に伴い、広州1港に制限することで治安の安定を図り、銀の流入によって経済が繁栄し、人口も爆発的に増加した。こうした社会の変化に対して、地丁銀制による税制改革を実施し、統治の安定と経済成長を実現した。

今回はこのような内容でした。

次回は、清の文化についてです。清の文化にはどんな特徴があったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント