この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はヨーロッパ大航海時代のうちの「アジア航路開拓」についてです。ヨーロッパのアジア進出によって、アジアはどんな影響をうけたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:ヨーロッパのアジア航路開拓はアジアにどんな影響を与えたのか?

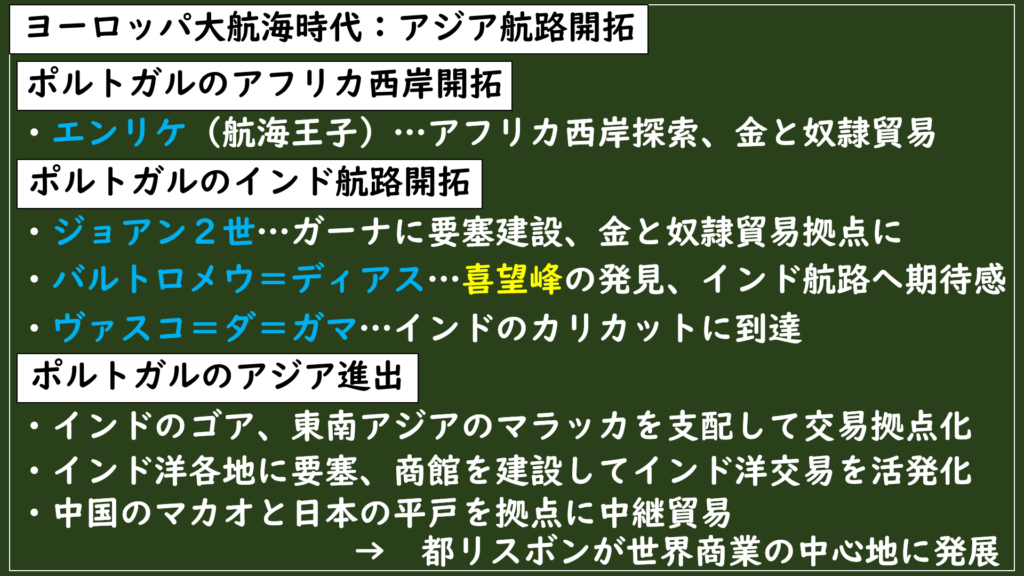

ポルトガルのアフリカ西岸開拓

エンリケ(航海王子)

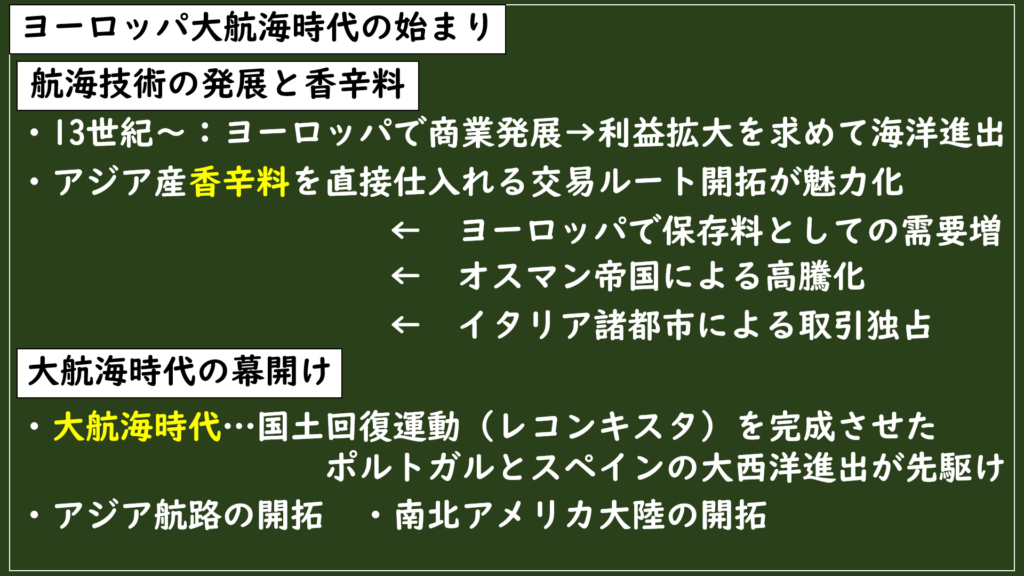

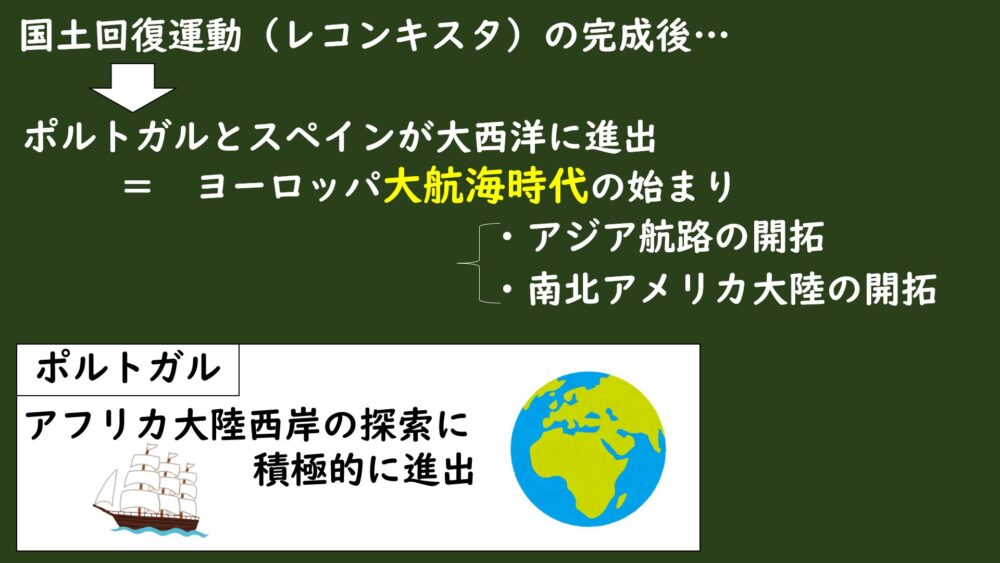

国土回復運動(レコンキスタ)を完成させたポルトガル王国とスペイン王国は大西洋への進出を果たします。

これを先駆けに始まったのが、ヨーロッパ大航海時代でした。

ヨーロッパ大航海時代は「アジア航路の開拓」と「南北アメリカ大陸の開拓」の2本柱なんですが、ポルトガル王国は、はじめアジア航路ではなく、アフリカ西岸航路の開拓を積極的におこなっていました。

SQ:なぜポルトガルはアフリカ西岸航路の開拓に積極的だったのか?

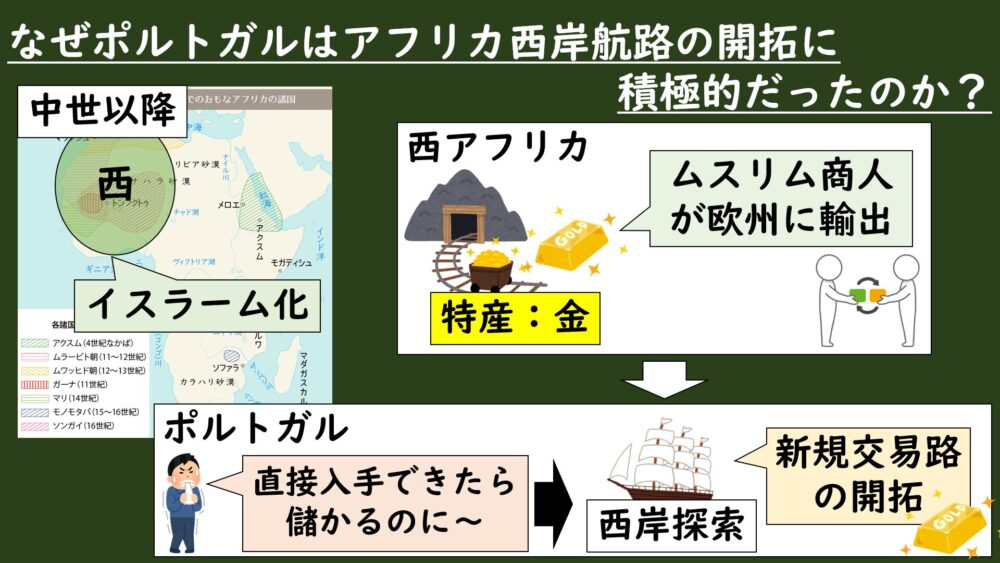

これはもちろんアジア航路開拓も目的にあったと思いますが、初めの主な理由はアフリカにありました。昔からアフリカにはどんな政権があって、どんなモノが採れたか覚えていますか?

西アフリカでは中世にイスラーム化が起こり、イスラーム政権によって特産である「金」が採掘されていましたよね。

そしてその金はムスリム商人によってヨーロッパに持ち込まれて取引されていました。

なのでポルトガルはこの金をムスリム商人を介さずに直接入手しようと考えたんです。それをヨーロッパで取り引きすれば莫大な利益になりますからね。

ポルトガルはこの「アフリカ西岸の黄金」を手に入れるために、アフリカ西岸への海洋進出して新規の交易ルートの開拓を目指すようになったというわけなんです。

アフリカ西岸で採掘される金をムスリム商人を介さずに手に入れようとしたため。

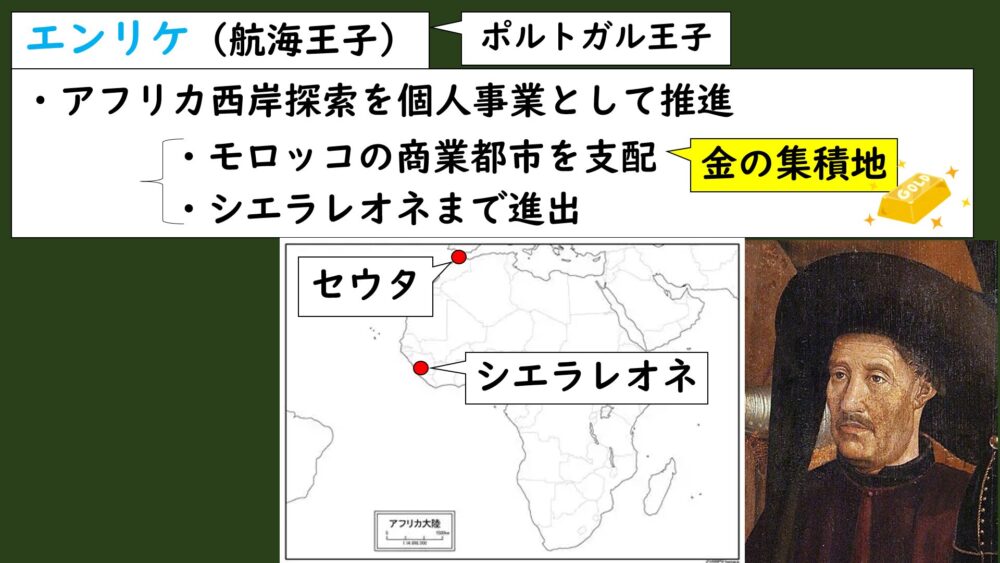

そしてこのアフリカ西岸への進出事業に積極的に活動したのが、「航海王子」と呼ばれたエンリケという人物でした。

エンリケは国王ジョアン1世の王子だったんですが、生涯王位には就いていません。

エンリケは探究心がものすごくあったので、未開拓のアフリカ西岸の探索に意欲的だったと言われています。ただしエンリケは船酔いがひどかったそうなので、派遣した船団には乗ったことがなかったそうです。意外ですよね。

エンリケはまず、モロッコの金が集められる商業都市を征服します。

そこからアフリカ西岸に沿って探索していき、1447年には現在のシエラレオネと呼ばれる所まで進出していきました。

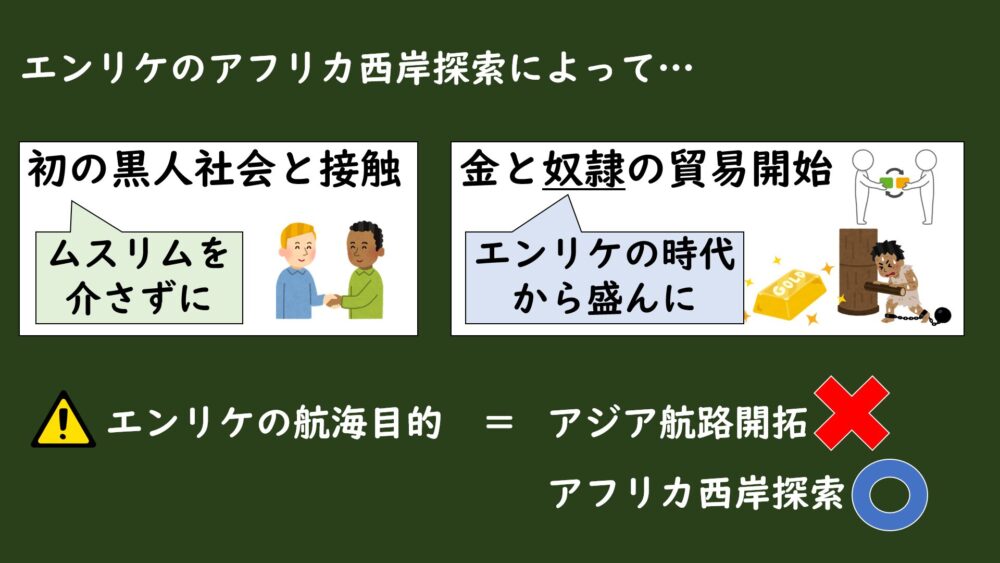

エンリケの探索によって、ポルトガルは初めてムスリム商人を介さずにアフリカの黒人社会に接触することに成功しました。

これは金と黒人奴隷の交易を始めるきっかけになり、エンリケの時代から奴隷獲得を目的とした奴隷貿易も開始されました。

なので、エンリケはアジア航路ではなく、あくまでアフリカ西岸の探索を目的にしていたところに注意しましょう。アジア航路開拓が始るのはエンリケの死後です。

あとちなみに、これらの探索はエンリケがキリスト教騎士団の総監だったので、そこの資金と家臣を使っておこなわれた個人事業だそうです。まさにボンボンですね。

ポルトガルのインド航路開拓

バルトロメウ=ディアス

アフリカ西岸の探索をおこない、ヨーロッパ大航海時代の先駆けをおこなったエンリケが亡くなった後、海洋進出は個人のビジネスではなく、国家事業として成長していきます。

エンリケによって開拓の土台ができて、大きな利益を得られることがわかったからですね。

ポルトガル国王ジョアン2世によって、金の鉱脈がある現在のガーナに要塞を築いて本格的な進出を果たします。

ガーナの要塞はその後、金だけでなく象牙、奴隷などを輸出する拠点になっていき、特にポルトガルの奴隷貿易の拠点として発展していくことになりました。

そしてジョアン2世によって計画されたのが、

インド(アジア)への交易ルートを開拓するのだ!

という、アジア航路の開拓だったんです。

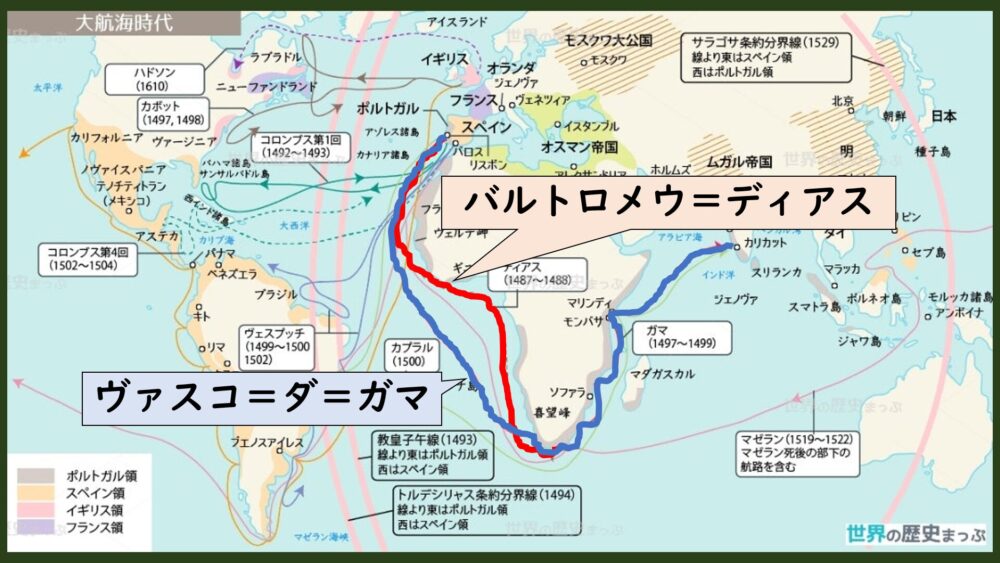

そしてその命を受けたのが、バルトロメウ=ディアスという航海者でした。

ジョアン2世はアフリカの陸路と海路の2つのルートから開拓しようとし、バルトロメウ=ディアスが命じられたのは海路でした。

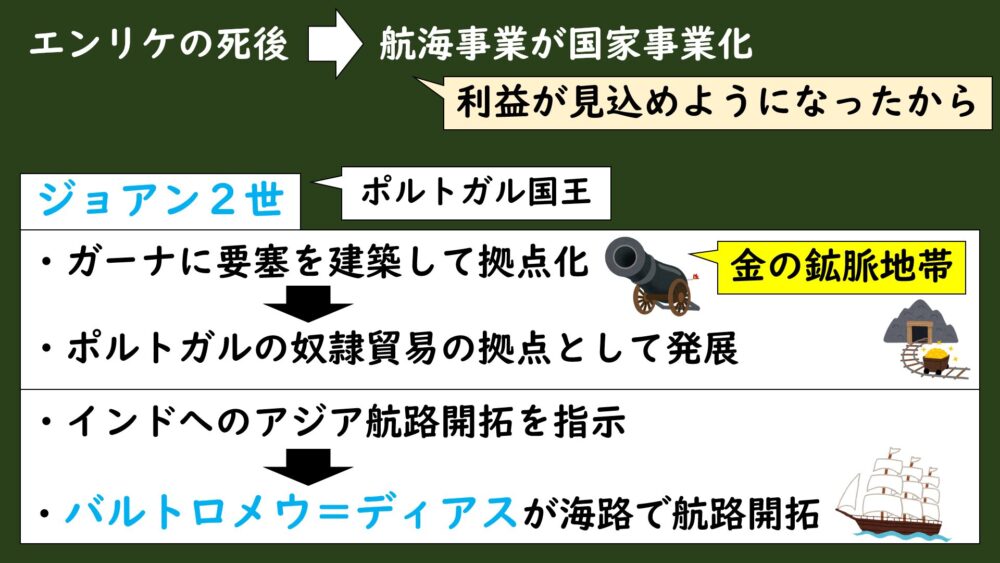

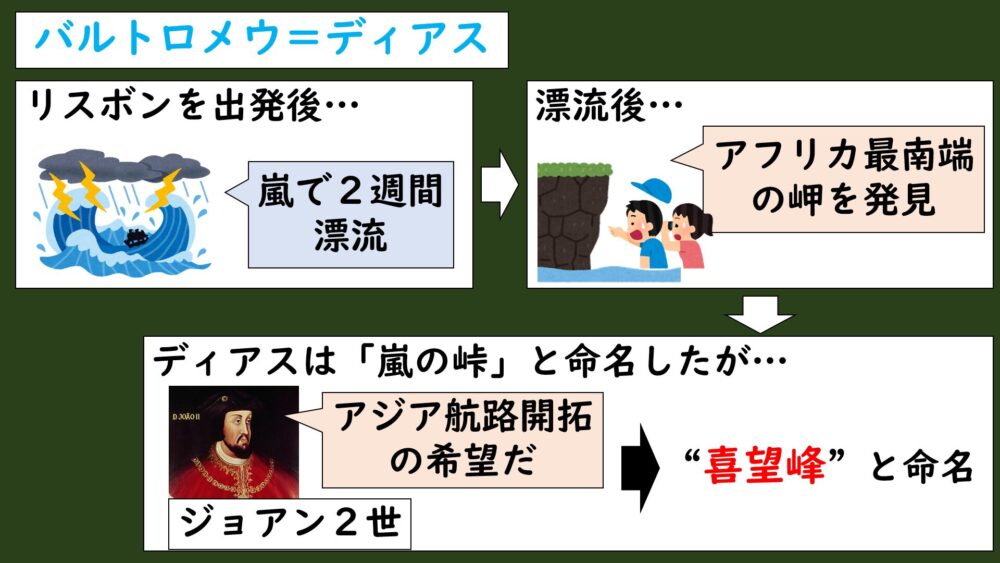

バルトロメウ=ディアスは1487年にポルトガルの首都リスボンを出航し、途中で激しい嵐に巻き込まれしまい、約2週間に渡って漂流してしまいます。

漂流した際にたまたまアフリカ大陸の東岸に出たことに気づいて、海岸線に沿っていった先にアフリカ大陸の最南端にある岬に到達することに成功します。

岬(みさき)・・・海や湖に向かって細長く突き出た陸地の先端部分。

ディアスはこの岬を過酷な航海から「嵐の岬」と名付けましたが、ジョアン2世はアジア航路への希望という意味を込めて「喜望峰」と名付けて、アジア航路開拓へのきっかけを作ることになりました。

バルトロメウ=ディアスがリスボンに帰ってきた際に、それを見に来た人の中には、後にアメリカ大陸を発見するコロンブスもいたそうですよ。

ヴァスコ=ダ=ガマ

アフリカ大陸最南端の喜望峰を発見したことによって、ポルトガル王国内でアジア(インド)航路開拓への期待が高まります。

そして、1497年にポルトガルのリスボンからインド(アジア)航海へと派遣されたのが、ヴァスコ=ダ=ガマという航海者でした。

ヴァスコ=ダ=ガマはそれまでの航海とは異なり、アフリカ西岸の陸地沿いに進むのでなく、大西洋をまっすぐ南下する大圏航路という、当時はまだ前例が少ない漸進的な方法で喜望峰を目指しました。

大圏航路の方がリスクがある分、早く着きますからね。これも航海技術の発展による恩恵ですね。

無事に喜望峰に到着した後は、アラブ系のムスリム人の案内人を雇ったことで、アラビア海の横断も順調に進んでいき、ついに1498年にインドのカリカットに到達することに成功したんです。

すでにヴァスコ=ダ=ガマよりも早くカリカットに到達したポルトガル人がいたので、実はヴァスコ=ダ=ガマは最初の到達者ではないので注意しておきましょう。

ヴァスコ=ダ=ガマは翌年にはインドのカリカットから香辛料を持ち帰ることにも成功し、ここにヨーロッパで初めてアジア航路の開拓が成されました。

しかし、インドはすでにムスリム商業圏に組み込まれて、ムスリム商人などに取り引きを独占されていたので、香辛料貿易を本格的にするには武力で権利を勝ち取るしかないと思ったそうです。

しかし当時、インド洋はムスリム経済圏に組み込まれていたので、ここからポルトガルはムスリム商人と香辛料貿易の権利をかけて対立していくことになります。

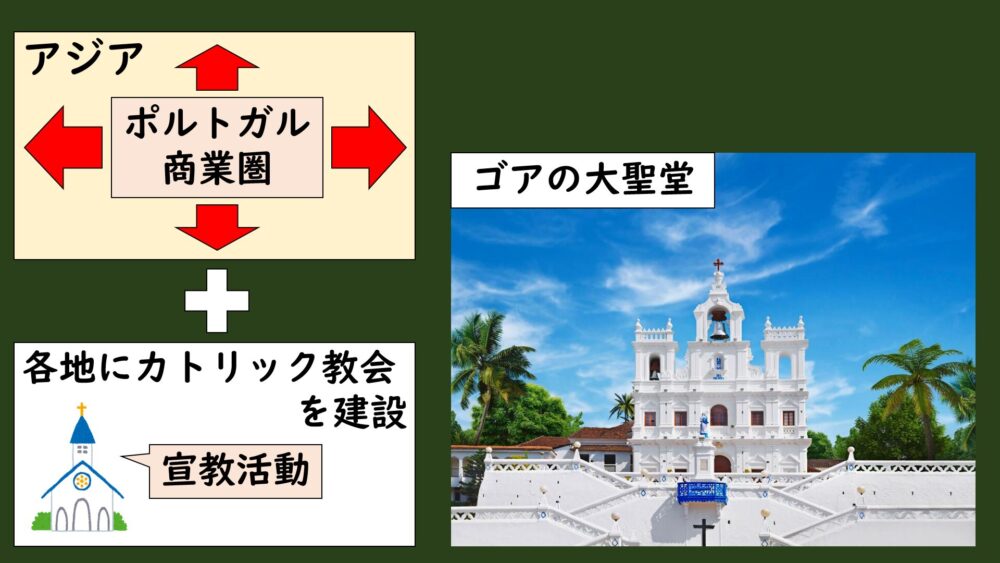

ポルトガルのアジア進出

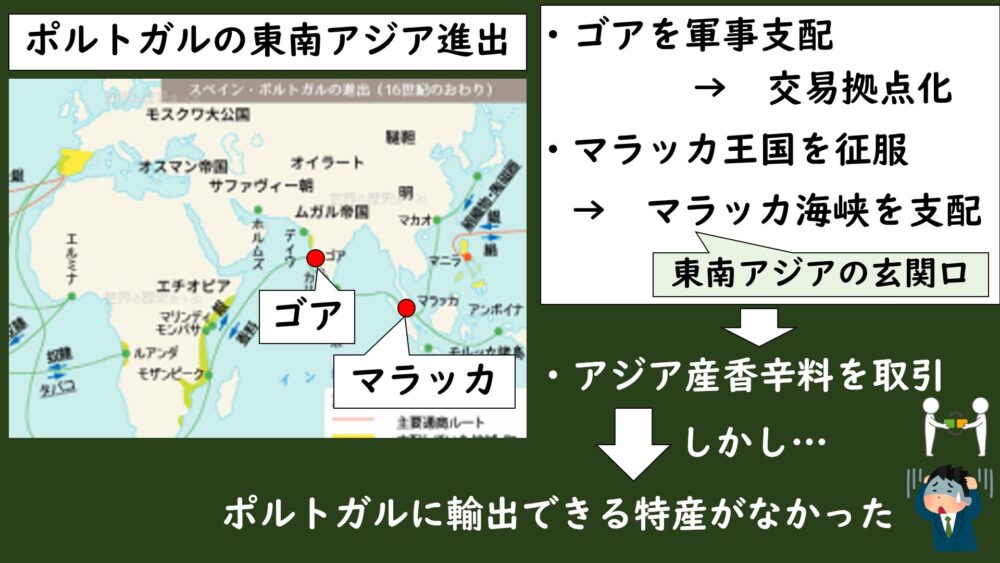

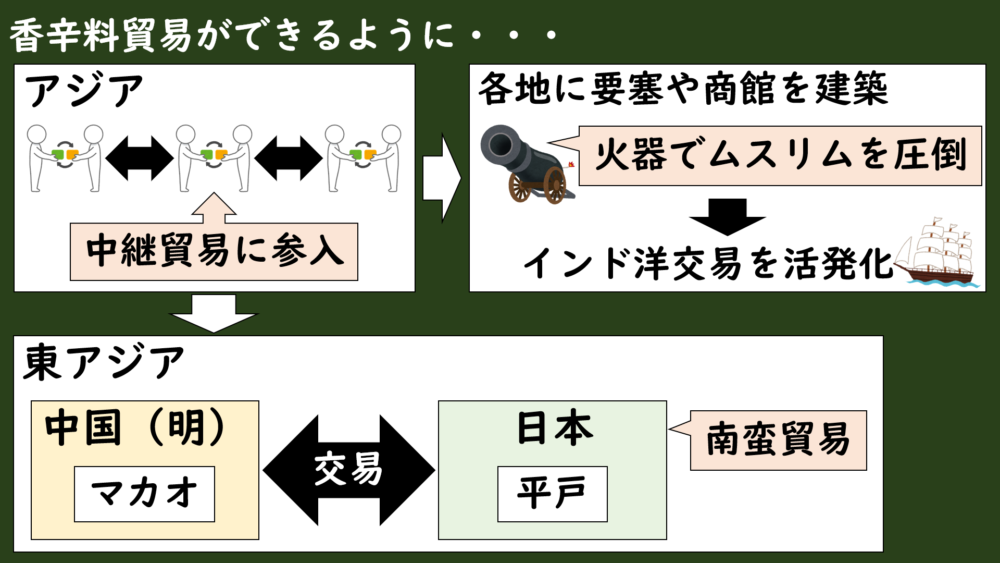

ポルトガル王国がインドへの航路を開拓した後、インドへ軍隊を派遣してムスリム商人を火器で圧倒し、ゴアに交易拠点を建設します。

そこを足掛かりに東南アジアにも進出していき、マラッカ王国を滅ぼしてマラッカ海峡を抑えるなどして、アジア産香辛料を直接本国に持ち帰れるようになります。

香辛料を直接入手できるようになったのは良かったんですが、ポルトガルには香辛料を輸入する代わりに輸出できる大した商品がありませんでした。

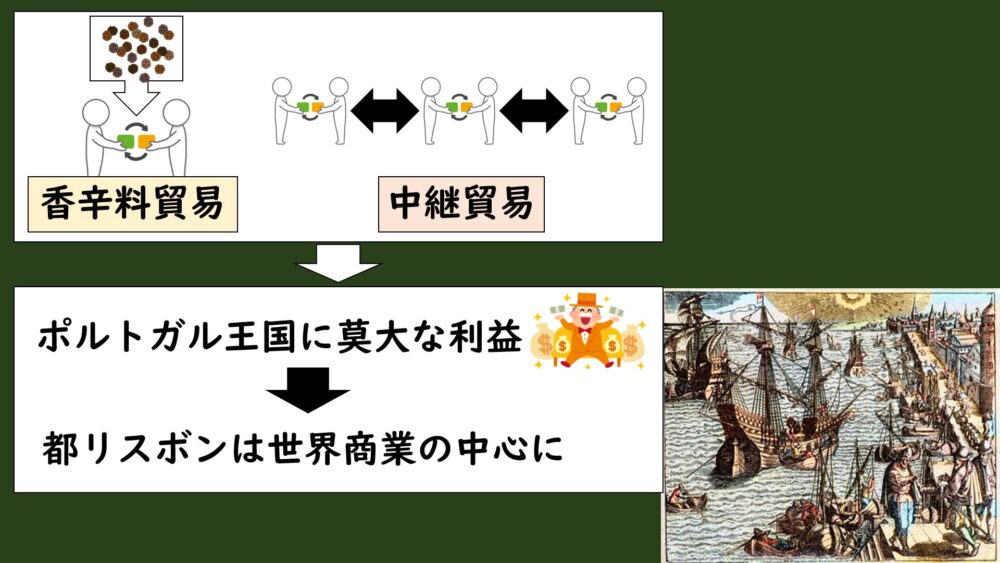

なので、ポルトガルはアジアで中継貿易にも参入することで、香辛料を効率よく入手しようとしました。

軍事力によってムスリム商人たちを蹴散らし、各地に要塞や商館を建設して、インド洋貿易を活発におこないます。

加えて、東アジアにも進出して明朝からマカオの居住権を獲得すると、そこを拠点に日本の平戸(長崎)にも拠点を作って中国と日本の中継貿易をおこなうようになっていきました。

ここでおこなわれたのが南蛮貿易でしたよね。

こうしてポルトガルはアジア全域に商業圏を拡大していきました。

各地の拠点にはローマ=カトリック教会も設置されて、国土回復運動(レコンキスタ)や宗教改革の勢いそのままに宣教活動もおこなわれていきました。

日本にもザビエルが布教に来ましたもんね。

ここまでポルトガルのアジア航路開拓を見ていきましたが、なぜポルトガルはヨーロッパの中で、これだけアジア航路開拓の先陣を切ることができたんでしょうか?

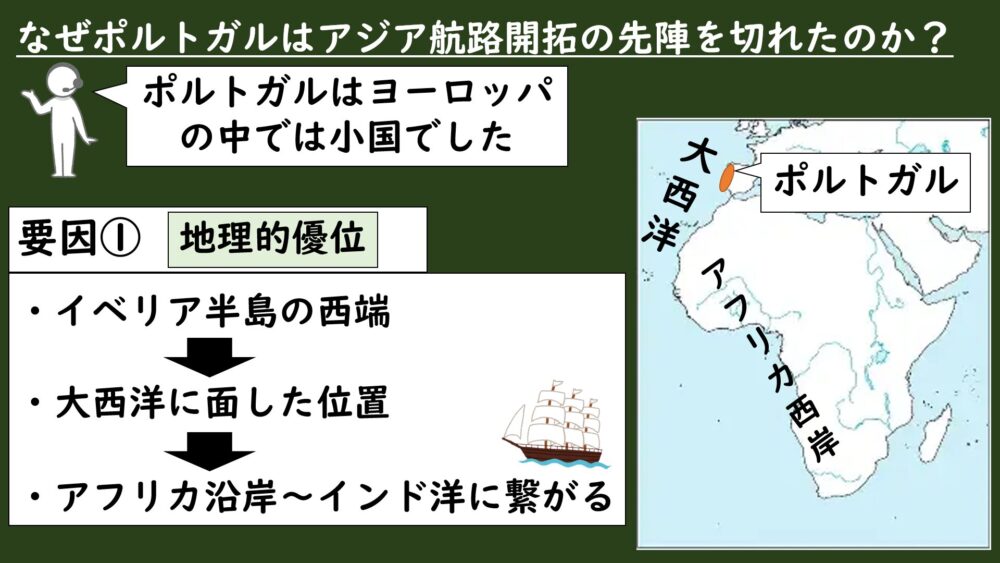

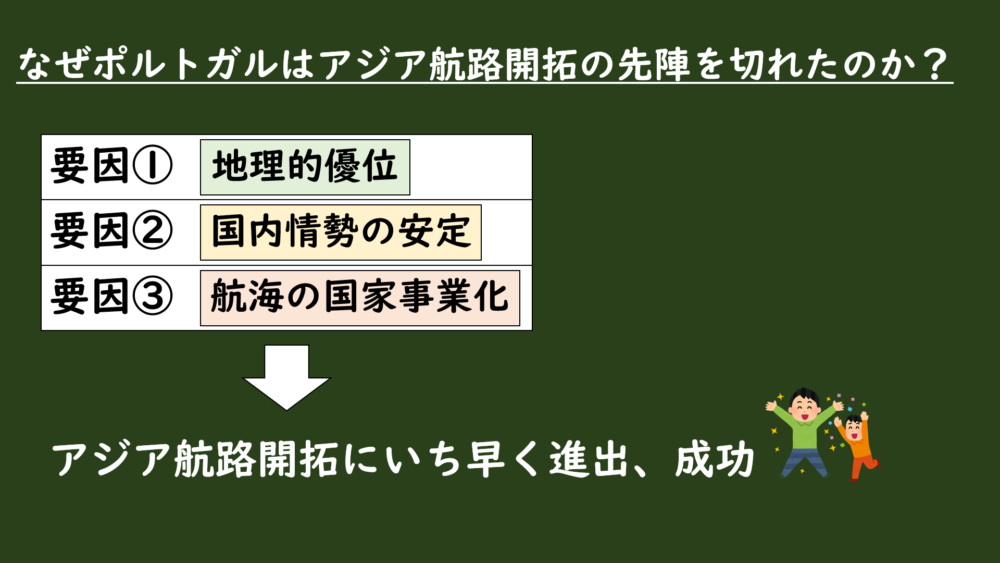

SQ:なぜポルトガルはアジア航路開拓の先陣を切れたのか?

ポルトガルはもともとヨーロッパの中では小国でした。

国土回復運動(レコンキスタ)の流れから、キリスト教布教に熱があったことは確かですが、それだけでは真っ先にアジアにたどり着くことはできません。

みなさんは遠距離航海を成功させるための条件を考えてみましょう。

・地理的有利

まず、ポルトガルが先陣を切れた要因として考えられるのが、「地理的優位」です。

ポルトガルはイベリア半島の西端に位置して大西洋に面していたので、アフリカ沿岸からインド洋へ抜ける航路の探索に適していたんです。

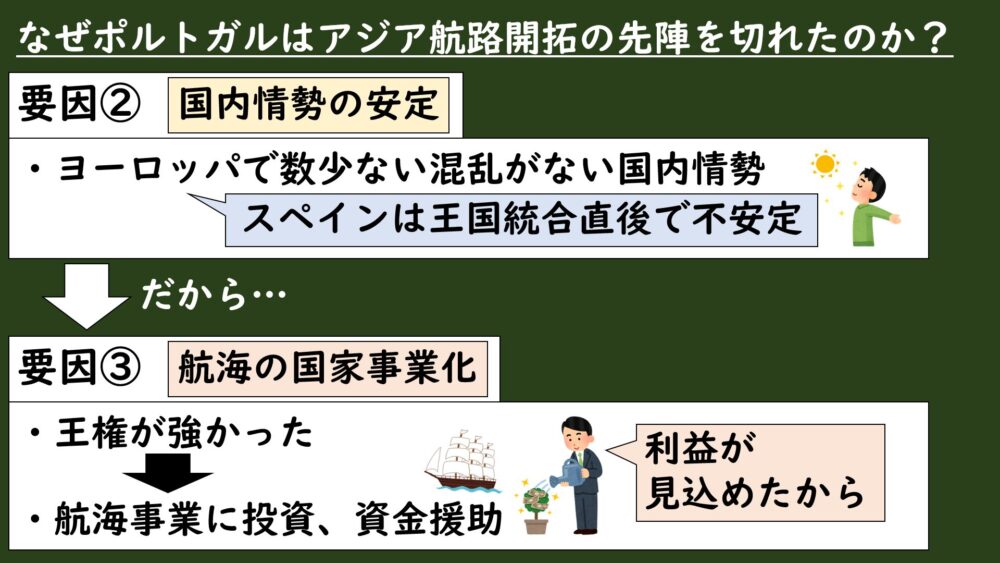

・国内情勢の安定

そして二つ目が「国内情勢の安定」です。

当時、国土回復運動(レコンキスタ)を共に推進したスペイン王国は2つの王国が統合されてできた王朝だったので、ポルトガル王国よりも統一が遅れて国内が安定していなかったんです。

他のヨーロッパ諸国でも内乱が起きていたので、ポルトガル王国は数少ない「混乱していない国」だったんです。

なので、次の要因はこれです。

・航海の国家事業化

国内が安定して王権が強かったことから、利益が見込める航海事業に投資することができ、航海者たちを資金面で支援する国家事業として取り組むことができたんです。

ちなみに資金面ではイタリアのジェノヴァ商人たちがヴェネツィア商人に対抗するために、ポルトガルに投資していたので、資金面では潤沢だったんです。

ポルトガルの大西洋進出は新規事業だっvえたので、利益拡大を狙ってジェノバ商人たちがやって来たんでしょうね。

以上の3つの要因からポルトガルは、アジア航路開拓の成功にいち早く導くことができたというわけなんです。

大西洋に面した地理的優位性、国内の安定した情勢、そして王朝による国家的支援が可能だったことで、先陣を切ることができた。

こうして実現したアジアでの中継貿易や香辛料の直接取引は、ポルトガル王国に莫大な利益を運び込み、首都のリスボンは当時の世界商業の中心地として繁栄することとなりました。

まとめ

MQ:ヨーロッパのアジア航路開拓はアジアにどんな影響を与えたのか?

A:ムスリム商人が支配していた商業圏をポルトガルが軍事力で崩し、香辛料の直接取引や中継貿易を展開したことで、アジアの商業ネットワークに大きな変化をもたらすとともに、キリスト教拡大の要因にもなった。

今回はこのような内容でした。

次回は、ヨーロッパ大航海時代の南北アメリカ大陸の開拓についてみてきます。なぜアメリカ大陸はヨーロッパによって発見されたんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント