この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

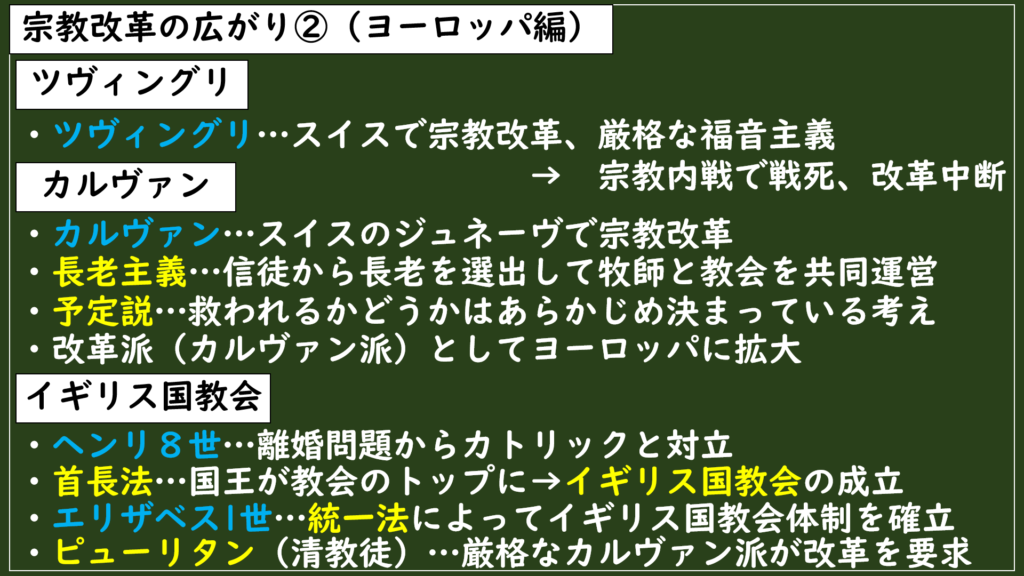

前回はこのような内容でした。

今回はカトリック改革についてです。今までの宗教改革に対応するためにカトリック教会が改革に乗り出します。この改革は後の世界にどのような影響があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:カトリック改革はその後の世界にどのような影響を与えたのか?

カトリック改革とは?

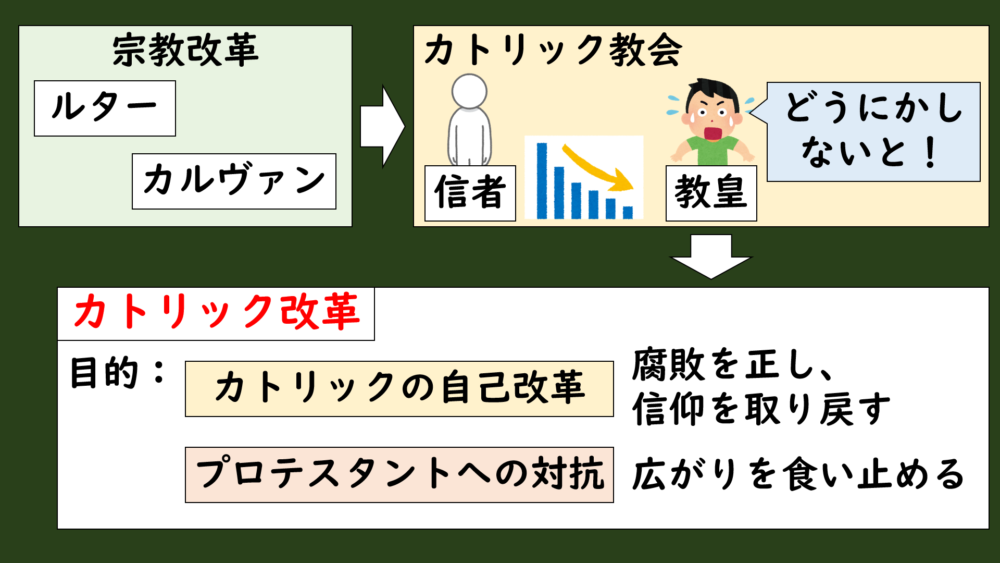

16世紀、ルターやカルヴァンによる宗教改革はヨーロッパに広がっていき、カトリック教会は多くの信者を失ってしまいました。

これに危機感を抱いた教皇は、宗教改革に対抗するためにカトリック教会の改革に乗り出します。

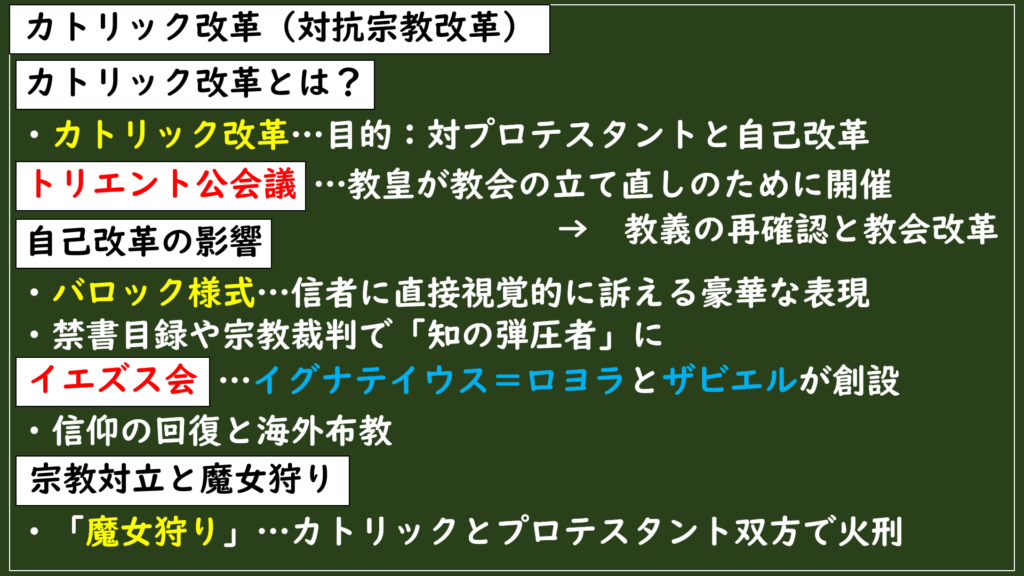

この改革はカトリック改革(対抗宗教改革)と呼ばれ、プロテスタントに“対抗”するだけでなく、カトリック自身が“改革”を行うという二つの目的を持っていました。

カトリックの自己改革:教会の腐敗や堕落を正し、信頼を取り戻す。

プロテスタントへの対抗:その教えを誤りとし、広がりを食い止める。

このカトリック改革では、教皇による公会議の開催と、教育と布教を担った“イエズス会”の存在がありました。

彼らは世界中にカトリックの教えを広めるために活躍し、日本にザビエルがやってきたのは有名な話ですね。

これから改革の中心だった「公会議」と「イエズス会」についてみていきましょう。

トリエント公会議

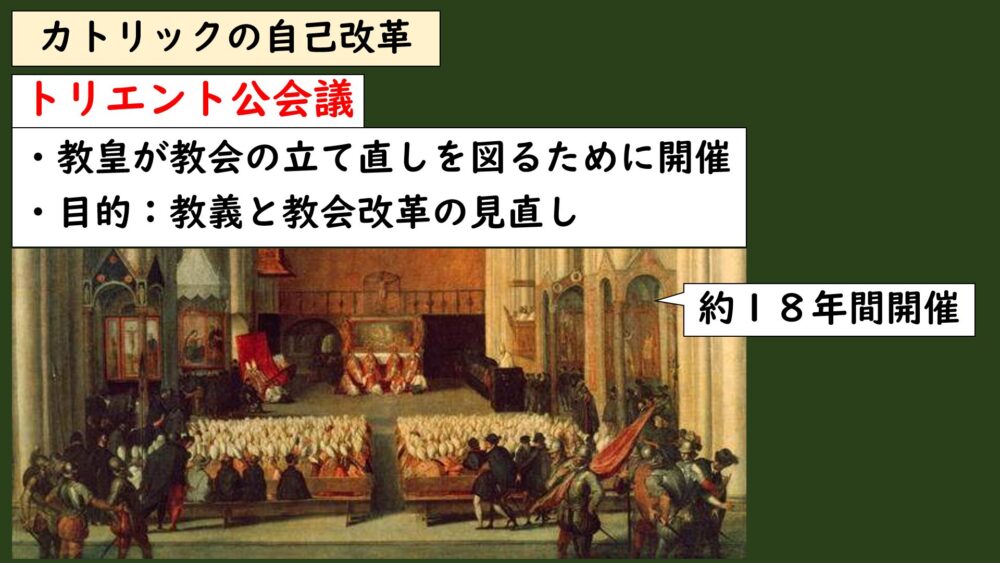

宗教改革による混乱(信者離れ、教会への不信感、プロテスタントの台頭)の危機に対して、教皇がカトリック教会の体制を立て直すために開催したのがトリエント公会議でした。

この公会議は神聖ローマ帝国内のトリエント(現在のイタリア北部)で開催されて、1545年から1563年までの18年にもわたって開催されました。

この公会議の目的は先ほども言った通り、カトリック教会の教義と教会制度を見直して、各地での信仰を取り戻すことでした。

トリエント公会議では以下のようなことが話し合われました。

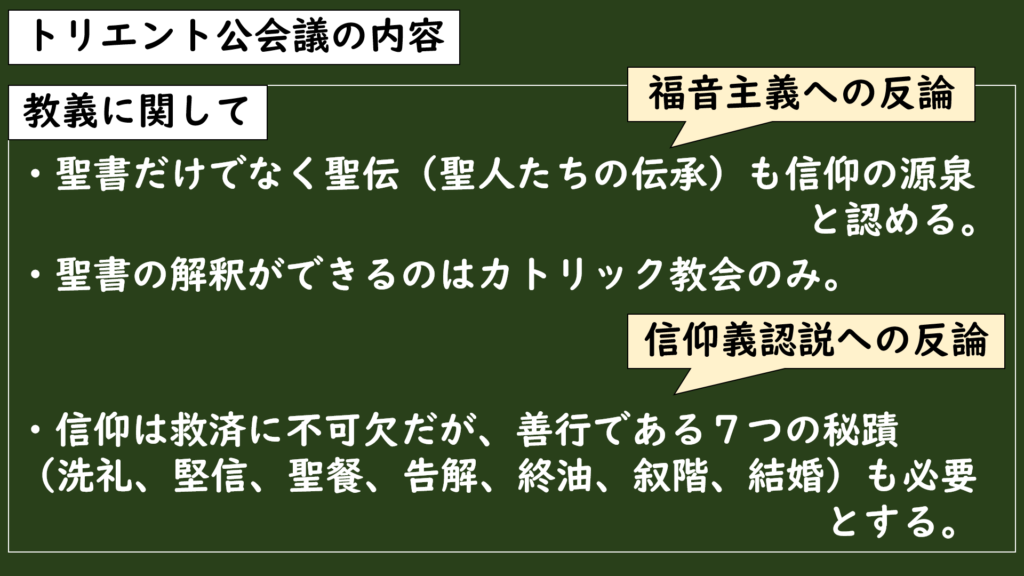

[教義に関して]

・聖書だけでなく聖伝(聖人たちの伝承)も信仰の源泉と認める。

これはプロテスタントの福音主義=「聖書のみ」に反論したものです。

ちなみに聖書はラテン語のみが正統とされたそうです。

・聖書の解釈ができるのはカトリック教会のみ。

・信仰は救済に不可欠だが、善行である7つの秘蹟(洗礼、堅信、聖餐、告解、終油、叙階、結婚)も必要とする。

秘蹟(ひせき)・・・カトリック教会において「目に見えない神の恵みを、目に見えるかたちで表す特別な儀式」のこと

これはルターの信仰義認説に反論したものです。

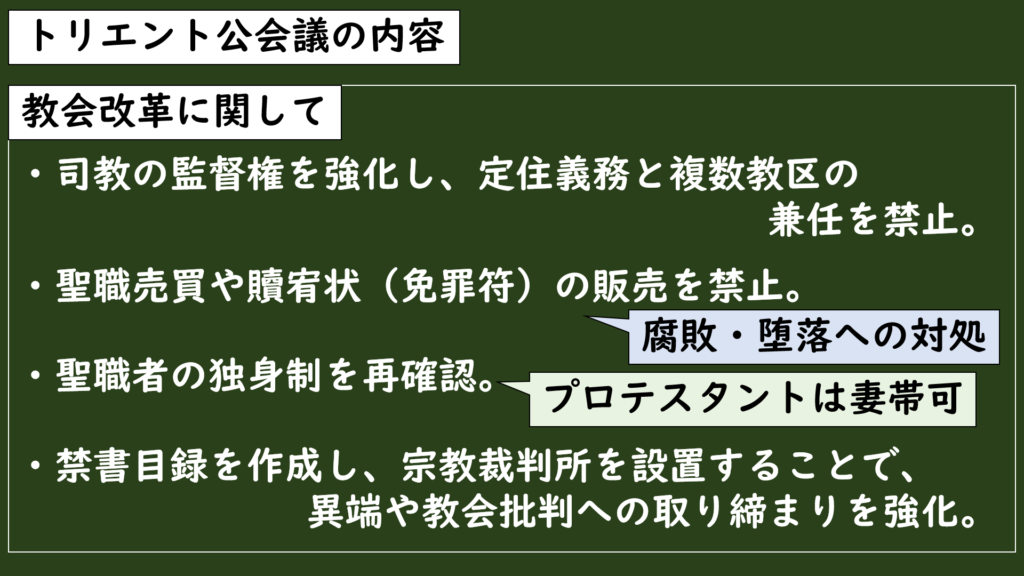

[教会改革に関して]

・司教の監督権を強化し、定住義務と複数教区の兼任を禁止。

・聖職売買や贖宥状(免罪符)の販売を禁止。

これらは聖職者の腐敗や堕落を正すための規則ですね。

・聖職者の独身制を再確認。

プロテスタントは妻帯を認めていましたからね。

・禁書目録を作成し、宗教裁判所を設置することで、異端や教会批判への取り締まりを強化。

禁書目録・・・カトリック教会が信徒の信仰や道徳を守るために「読むことを禁じた書物のリスト」。

このトリエント公会議を通して、カトリック教会は「プロテスタントへの反発」だけではなく、教会の信仰と制度を見つめ直す自己改革もおこなうことになりました。

自己改革の影響

バロック様式

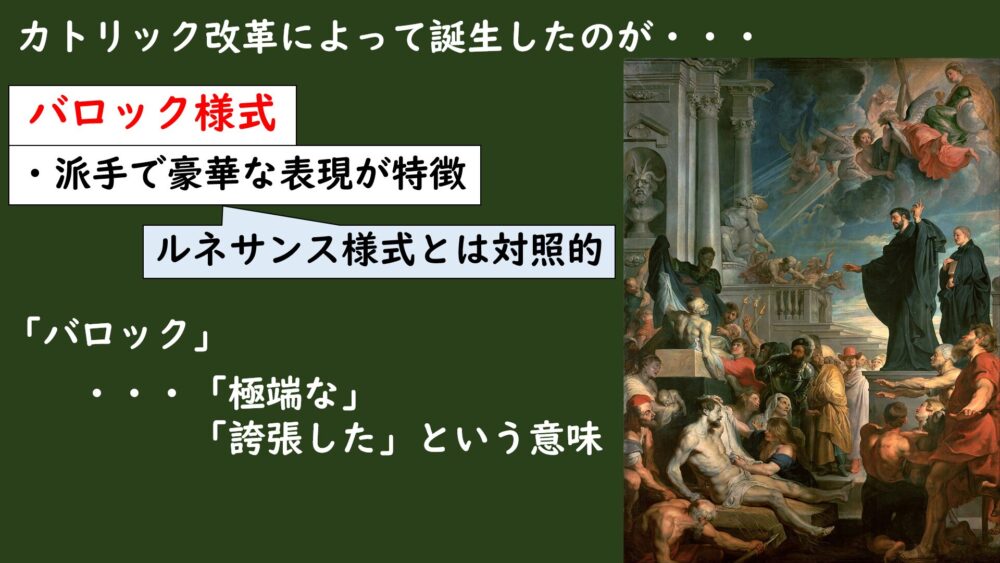

このカトリック教会の自己改革によって誕生したのが、バロック様式と呼ばれるものでした。

バロック様式とは、ルネサンス様式の均等な美しさとは対照的に、派手で豪華な表現が特徴的な様式でした。

「バロック」とは、「極端な」とか「誇張した」という意味を持つ言葉で、元は「歪んだ真珠」という意味があったそうですよ。

SQ:なぜバロック様式のような豪華な表現が生まれたのか?

ではなぜ、バロック様式のような豪華な表現がされるようになったんでしょうか?

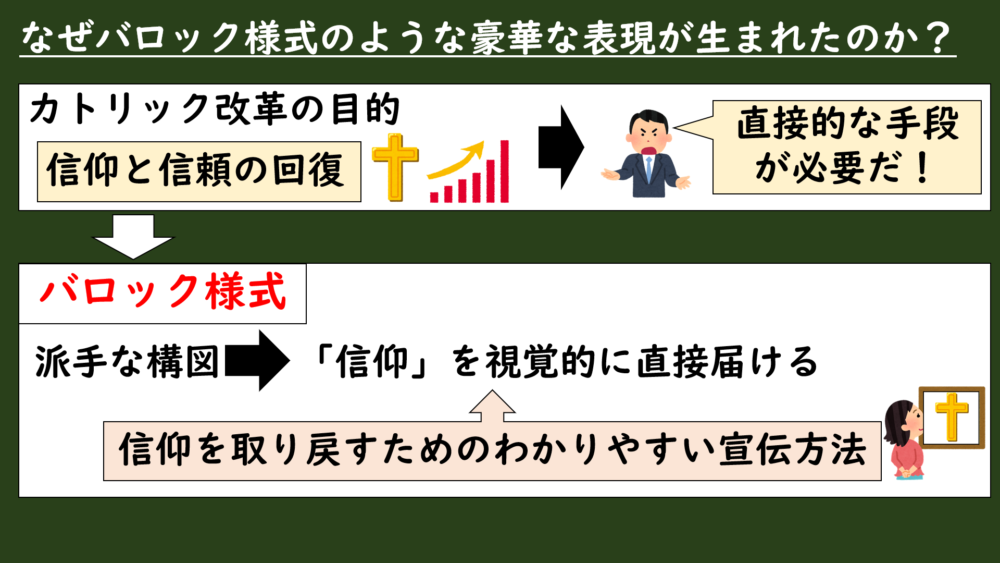

カトリック改革は、目的の一つとして信頼感を失った信仰の回復がありましたよね。

トリエント公会議などで教義が見直されたりもしましたが、それだけでは信仰を取り戻すのは難しかったんです。

なのでカトリック教会は、信仰を取り戻すために、人々の「心」を揺さぶる、もっと直接的な手段が必要になりました。

そこで登場したのが、「視覚的に信仰心に訴える」バロック様式だったんです。

バロック様式は先ほども説明した通り、整然としたルネサンス様式とは対照的に、「動き、光、感情」を派手に表現することを重視していました。

天井から差し込む神秘的な光や、動きのある聖人たちのような派手な構図は、すべて信者の心に「神の偉大さ」や「信仰の感動」をわかりやすく直接届けるための演出だったんです。

つまりバロック様式とは、カトリック教会が信仰を取り戻すために仕掛けた宣伝方法だったんです。

この直接信者たちに視覚的に「感じさせる」表現を用いたことで、バロック様式が誕生したわけなんです。

カトリック教会が信仰を取り戻すために、視覚的に人々の心に訴える手段として生まれた。

知の弾圧者

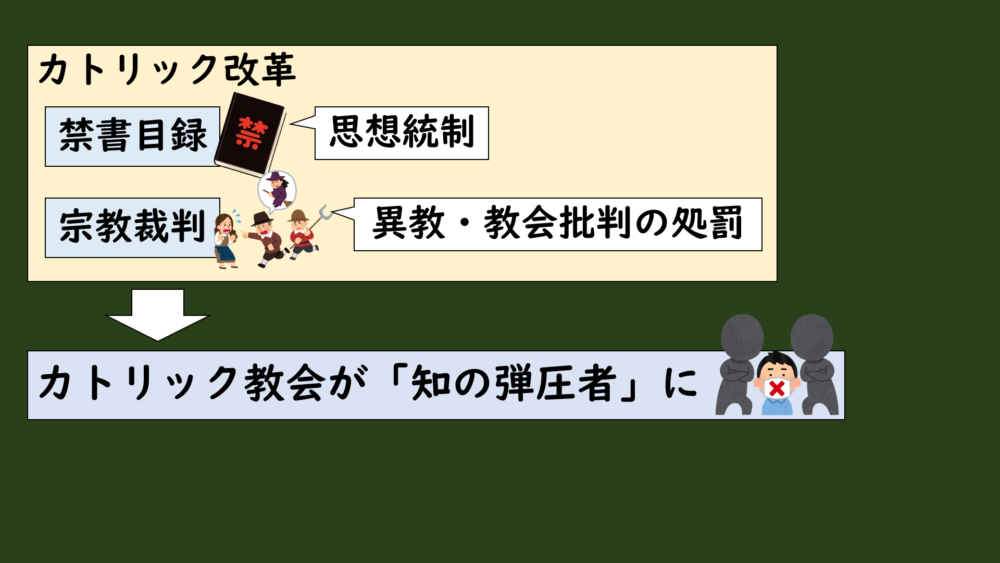

カトリック改革では、禁書目録を作成したり、宗教裁判所を創設したことで異教徒や教会批判に対して厳しく対応しようとしました。

自分たちの教義や権威を守るために、宗教裁判では多くの異教徒やプロテスタントが処刑されることになりました。

このようにカトリック改革での宗教裁判の強化は、カトリック教会を「知の弾圧者」にしてしまった側面もありました。

ちなみにカトリック教会だけではなく、プロテスタントでも宗教裁判は盛んに行われたそうです。

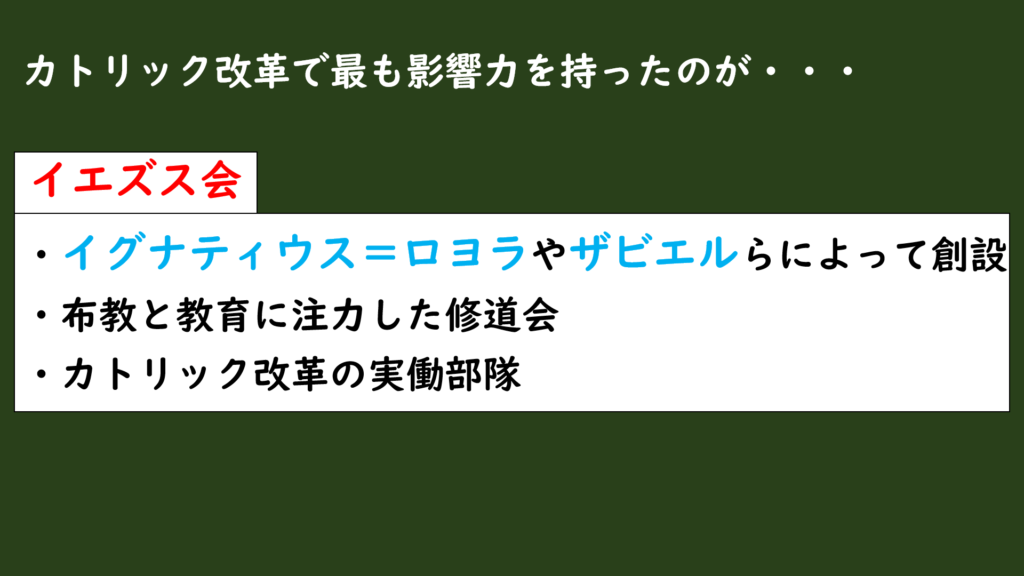

イエズス会

そして、このカトリック改革で最も影響力を持っていたのが、イエズス会と呼ばれる修道会でした。

このイエズス会は、イグナティウス=ロヨラやザビエルによって創設された修道会で、慈善活動よりも布教と教育に力を入れた、カトリック改革(対抗宗教改革)の実働部隊として活動していました。

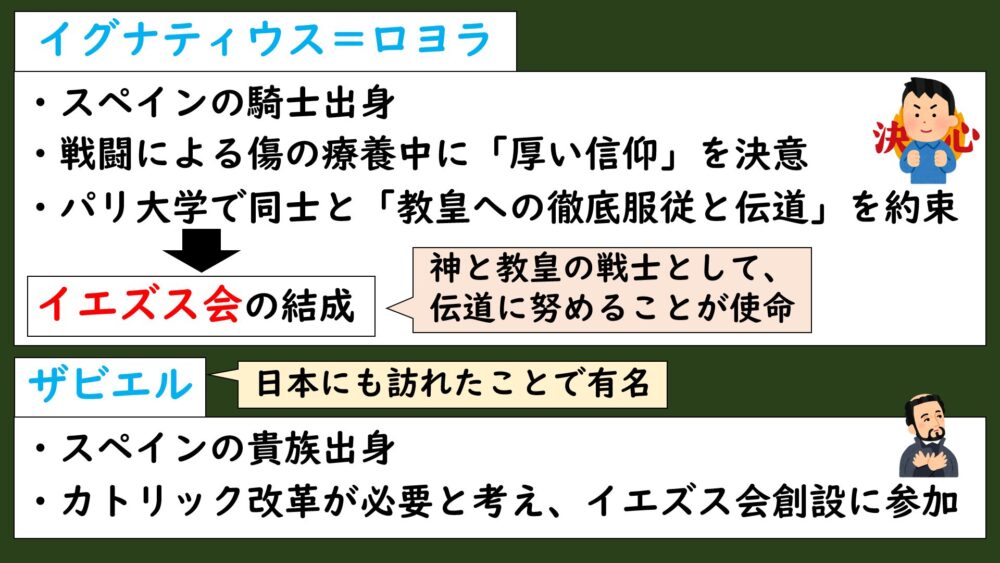

創設者のイグナティウス=ロヨラは、もともとスペインの騎士出身で、戦いで重傷を負い、その療養中に聖人伝を読んで、「この世の栄光よりも、神のために生きる道を」と決意して巡礼の旅にでます。

そしてパリ大学で出会った同士とともに、教皇への徹底した服従と伝道を約束して、教皇に許可をとって結成されたのがイエズス会でした。

神と教皇の戦士として、伝道に努めることを使命としていたそうです。

その時にロヨラと共にイエズス会を創設したのが、スペイン貴族出身のザビエルでした。

ザビエルも宗教改革の混乱の中で、揺らいでいた教皇の権威を守り、そのために教会の腐敗や堕落を改善する必要があると考えたので、ロヨラと共にイエズス会の創設に加わりました。

2人ともスペイン出身ですが、スペインは国土回復運動(レコンキスタ)の本場だったので、カトリック教会への熱意が強い地域だったことも影響しています。

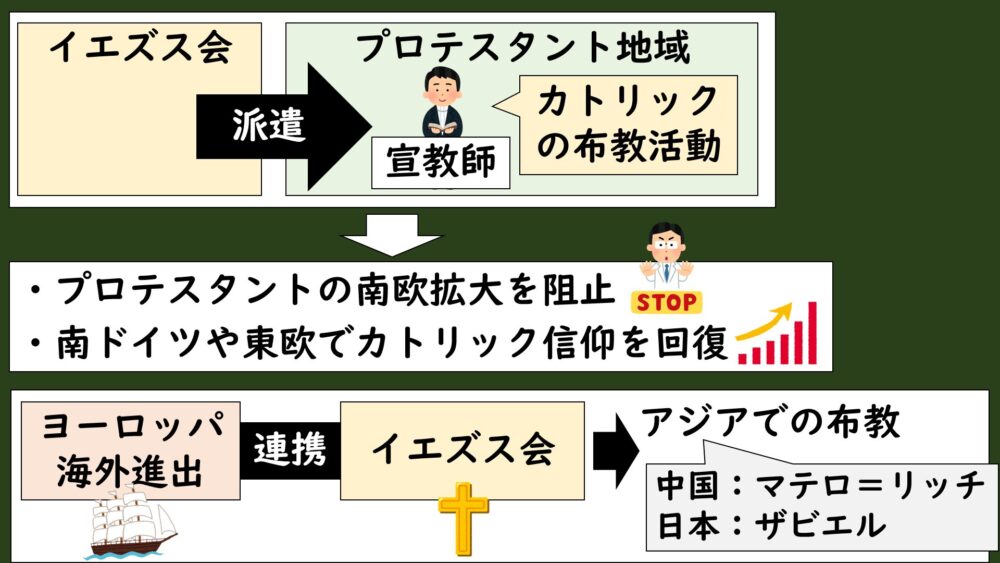

イエズス会は、当時ヨーロッパで急拡大していたプロテスタントを止めて、カトリックの信仰を回復させるために、プロテスタント化した地域に修道士を派遣しました。

そこで、積極的に布教活動をおこなった結果、南ヨーロッパへのプロテスタント拡大を阻止することに成功して、南ドイツや東ヨーロッパではカトリック教会に勢力を回復させることにも成功しました。

カトリック教会の信仰を回復させる布教活動をしたことから「カトリック改革(対抗宗教改革)」の実働部隊と呼ばれたんですね。

イエズス会では海外布教も重要な任務とされていたので、当時おこなわれていたヨーロッパの海外進出と連携して、中南米やインド、中国、日本などのアジアにも訪れて、カトリック教会を布教しようとしました。

中国のマテオ=リッチや、創設者であるザビエルが日本を訪れたのは有名ですね。

こうしたイエズス会の海外布教の活動は、他の修道会も見習うようになっていき、カトリック教会に布教活動はヨーロッパ外に広がっていくことになりました。

こうしたヨーロッパ外へのキリスト教の拡大は、18世紀までカトリック教会の独壇場によって進められていきました。

イギリスから北アメリカ大陸への移民や布教はプロテスタントが中心だったので、そこは例外として注意が必要です。

こうして、イエズス会の海外布教などの活動は、カトリック改革の中心を担うようになっていったというわけなんです。

宗教対立と魔女狩り

宗教内戦

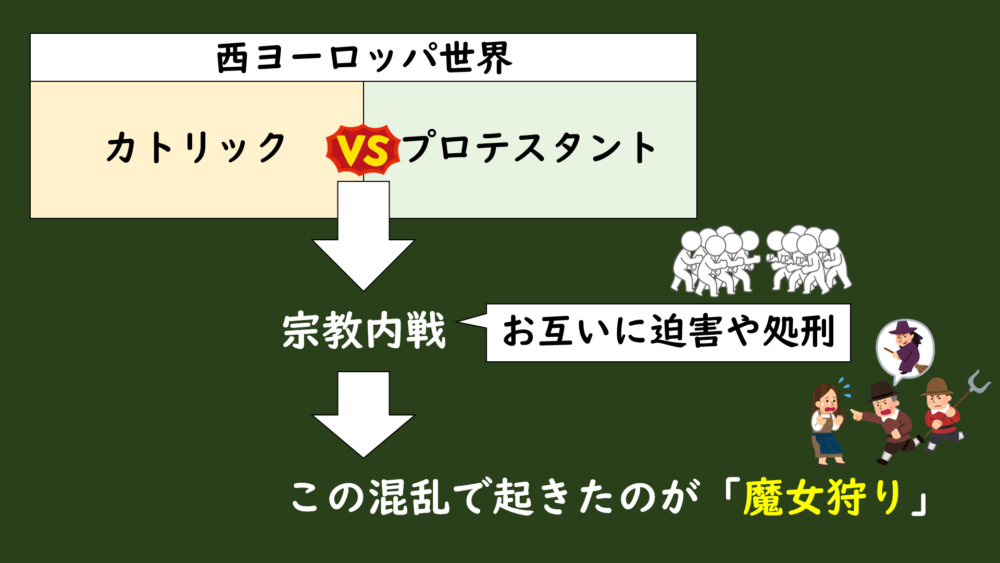

こうしたプロテスタントとカトリック両方が宗教改革をした結果、西ヨーロッパのキリスト教世界は2つに分断されることになりました。

カトリック改革によって信仰を回復させたカトリック教会と、宗教改革によって急拡大したプロテスタントの信者はお互いに自分たちの信仰心を強くしていき、激しく対立するようになっていきました。

16~17世紀には各地で宗教内戦というかたちで、双方で激しく迫害や処刑がおこなわれるようになっていき、対立が深まっていきました。

魔女狩り

こうした混乱の中で、盛んにおこなわれるようになったのが「魔女狩り」と呼ばれるものでした。

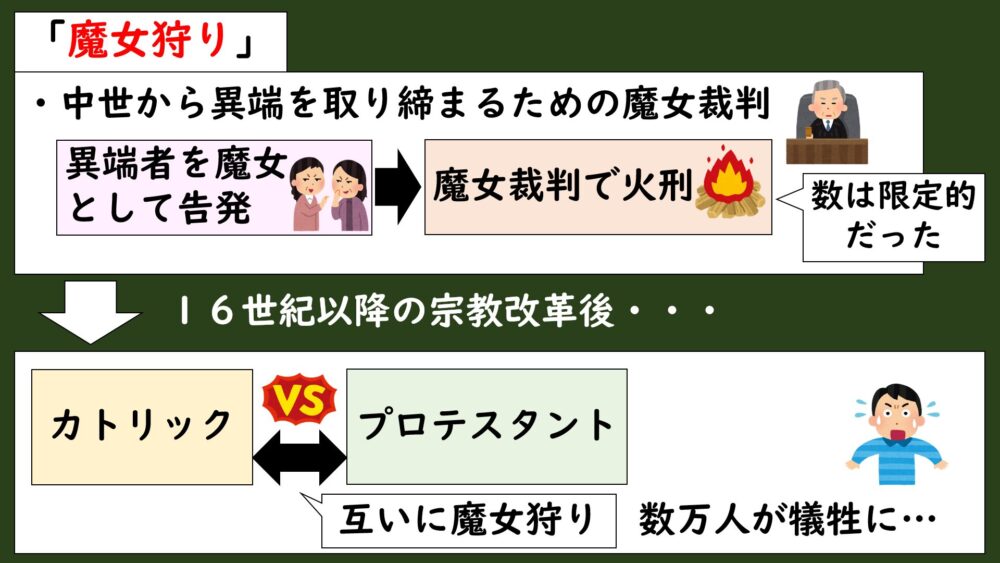

中世ヨーロッパでは、異端を取り締まるための制度として魔女裁判が存在していました。

カトリック教会は、秩序を乱す者(異教、異宗派)として魔女を告発し、資産を没収して火刑にしていましたが、中世ではまだ限定的なもので、社会の片隅で静かにおこなわれていました。

魔女とされた人は、密告によって裁判にかけられて、拷問で自白を強いられました。そして、罪を認めれば火刑(イングランドでは絞首刑)という過酷な運命が待っていました。魔女とされたのは女性が多数でしたが、男性の魔女もいたんですよ。

百年戦争でフランスのジャンヌ=ダルクがイギリスの魔女裁判で火刑になったのが有名ですね。

しかし16世紀になって宗教改革が起こると、カトリックとプロテスタント両方が互いを「異端」として魔女裁判にかける魔女狩りをおこなうようになっていきました。

この魔女狩りで注意するべきなのは、魔女狩りがカトリックだけのものではなかったという点です。

カトリックだけでなく、プロテスタント側も「魔女狩り」を積極的におこない、異なる信仰を持つ人を共同体から排除していました。

「魔女狩り」が盛んになった結果、異なる人を魔女と断定する不寛容な空気ができてしまい、信仰の名のもとに身近な人が火刑台に送られるという習慣ができてしまったんです。

この魔女狩りによって、数万人が処刑されてしまったそうです。

まとめ

MQ:カトリック改革はその後の世界にどのような影響を与えたのか?

A:カトリック改革はプロテスタントの拡大に対抗しつつ、教会の腐敗を正す自己改革として始まったものであり、教義の再確認や、イエズス会による教育・布教活動の強化により、信仰の回復とカトリックの世界的拡大が進んだ。一方で、禁書目録や宗教裁判の強化は知の弾圧を招き、宗教対立や魔女狩りの激化など、社会に深刻な分断をもたらした。

今回はこのような内容でした。

次回は、イタリア戦争についてです。イタリア戦争はヨーロッパにどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント