この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はローマ=カトリック教会に対して巻き起こった教会批判についてです。教会批判の中心となったウィクリフとフスの運動は、その後の社会や教会にどんな影響を与えたのか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:ウィクリフやフスの教会批判運動は、その後の社会にどんな影響を与えたのか?

今回の時代はここ!

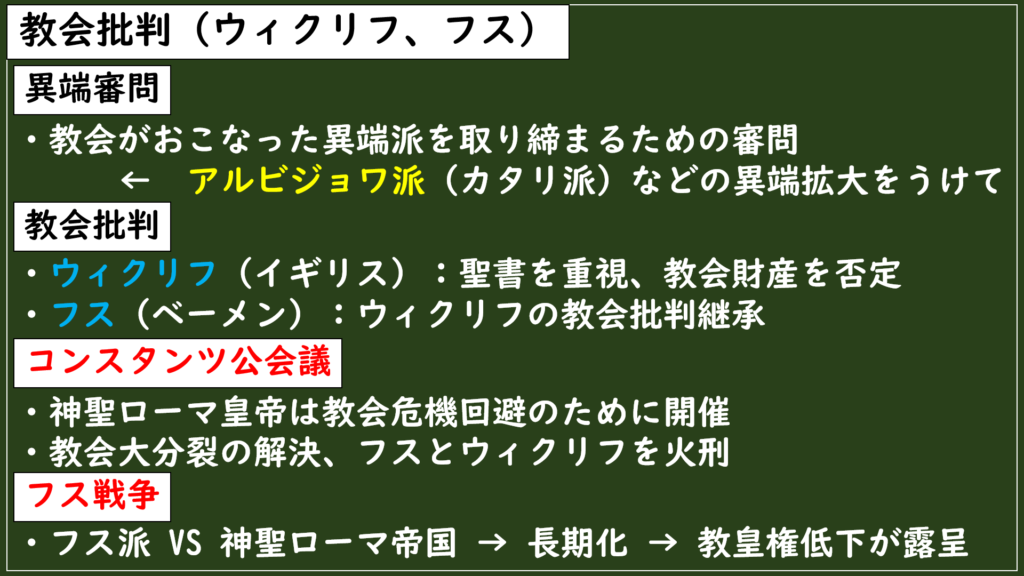

異端審問

異端審問

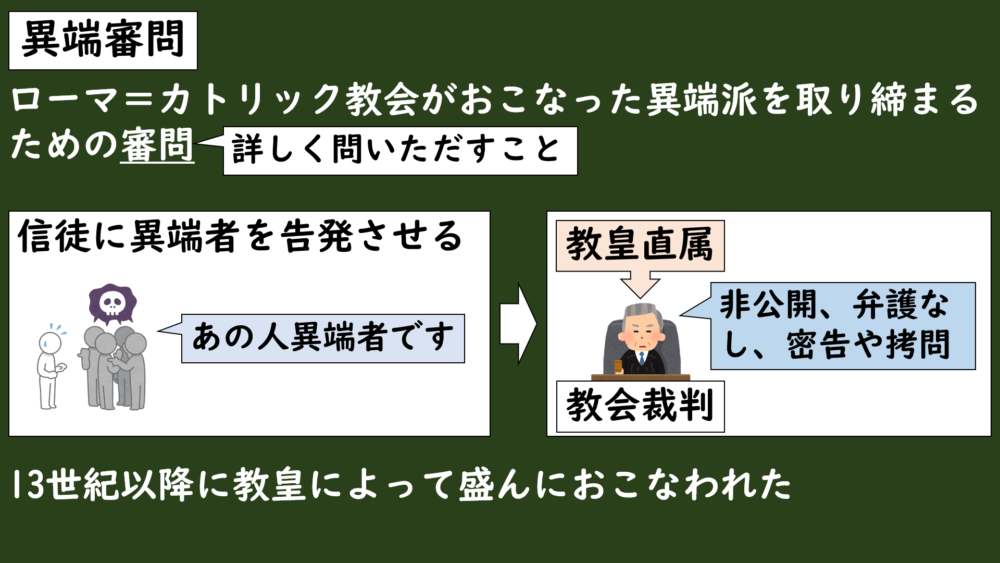

異端審問とは、中世の西ヨーロッパでローマ=カトリック教会がおこなった異端派を取り締まるための審問(しんもん)のことを言います。

審問・・・詳しく問いただすこと。

この異端審問は具体的に信徒から異端者と思われる信徒を告発させて、教皇直属の教会裁判によって審問をするという内容でした。

この裁判は非公開で行われ、弁護もなく、密告や拷問といった手段で審問されたそうです。

現代だと完全に人権を無視した方法ですね。

そしてこの異端審問は13世紀以降から教皇を中心に盛んにおこなわれるようになっていきました。

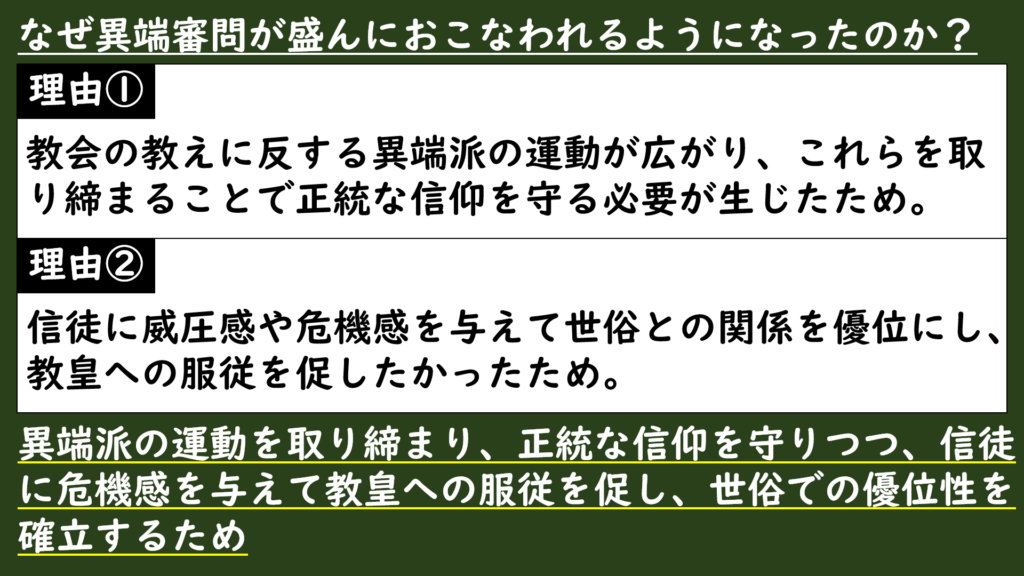

SQ:なぜ異端審問が盛んにおこなわれるようになったのか?

ではなぜこの異端審問はおこなわれるようになっていったんでしょうか?

まず13世紀とはローマ=カトリック教会にとってどんな年だったでしょうか?

忘れた方は[7-1.1]ローマ=カトリック教会の絶頂と叙任権闘争をご覧ください。

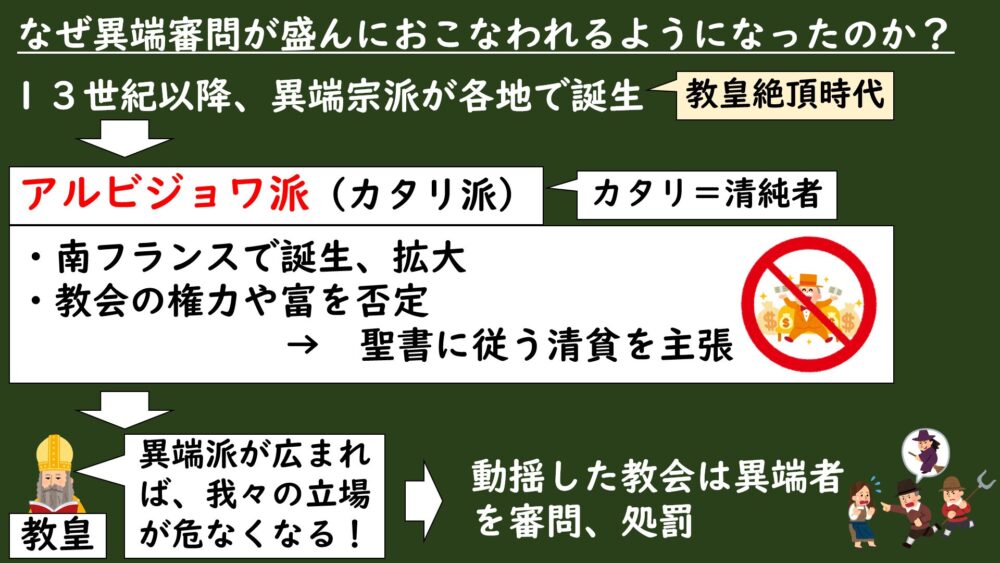

ローマ=カトリック教会にとって13世紀とはまさに権力の絶頂期でしたよね。

教皇インノケンティウス3世が各国の王位継承権や戦争の仲介に入り、時には“破門”をちらつかせて王権を圧倒していましたよね。

そんな教皇権絶頂の時代でしたが、その裏ではキリスト教の異端宗派が各地で誕生していたんです。

異端派はローマ帝政期から度々問題になっていましたね。

代表的なのは南フランスで勢力を拡大したアルビジョワ派(カタリ派)と呼ばれた宗派です。

この「カタリ」とは“清純者”という意味でローマ=カトリック教会の権力や富を否定して聖書に従った清貧を主張する宗派でした。

清貧・・・私欲を捨て、貧しく生活が質素であること

このアルビジョワ派の勢力拡大に対して教皇インノケンティウス3世は、

我々の教義を否定するような異端派が広まれば、我々の立場が危なくなる!

処罰するのだ!

ということでアルビジョワ派の拡大に動揺した教会は、信徒たちに異端派を密告させて教会裁判で審問して処罰するという異端審問が始まったんです。

教会の教えに反する異端派の運動が広がり、これらを取り締まることで正統な信仰を守る必要が生じたため。

ですが、この異端審問は異端排除以外にも大きな意味があったんです。

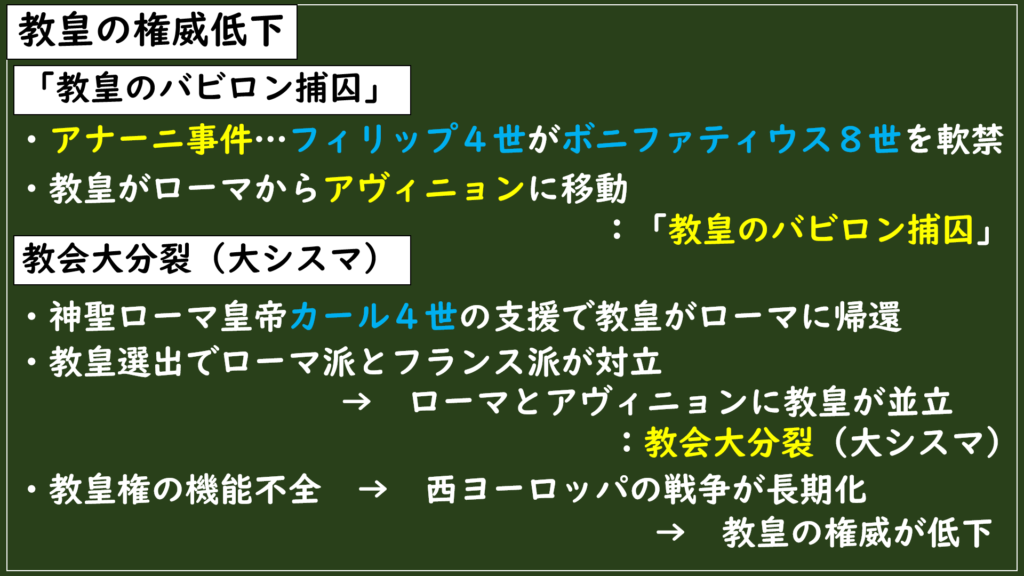

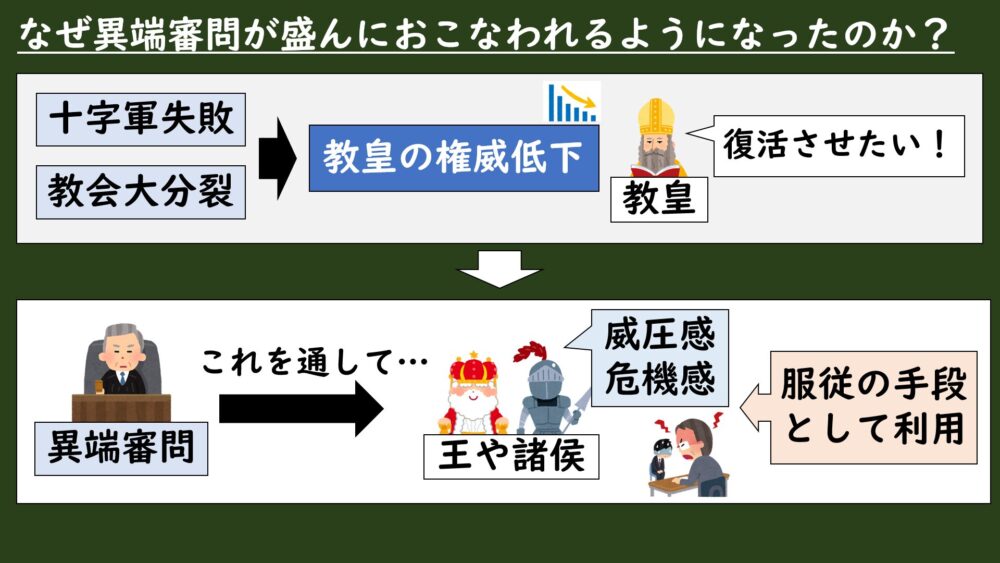

しばらく時代が進むと、十字軍の失敗や教会大分裂などの混乱によって、教皇の各国への影響力がなくなっていき、教皇の権威は低下していきましたよね。

なので教皇としては、

教皇の王権にも勝る権威を復活、維持したい!

と考えました。

そこで単なる異端の取り締まりだけでなく、異端審問を通して王や諸侯を含めた信徒たちに威圧感と危機感を与えて上下関係をはっきりさせて、教皇へ服従させる手段として利用したんです。

要は「うち(教皇)を敵に回すと怖いで~。」というのを世間に示したかったんです。

信徒に威圧感や危機感を与えて世俗との関係を優位にし、教皇への服従を促したかったため。

以上の理由①②をまとまるとこんな感じになります。

異端派の運動を取り締まり、正統な信仰を守りつつ、信徒に危機感を与えて教皇への服従を促し、世俗での優位性を確立するため。

教会批判

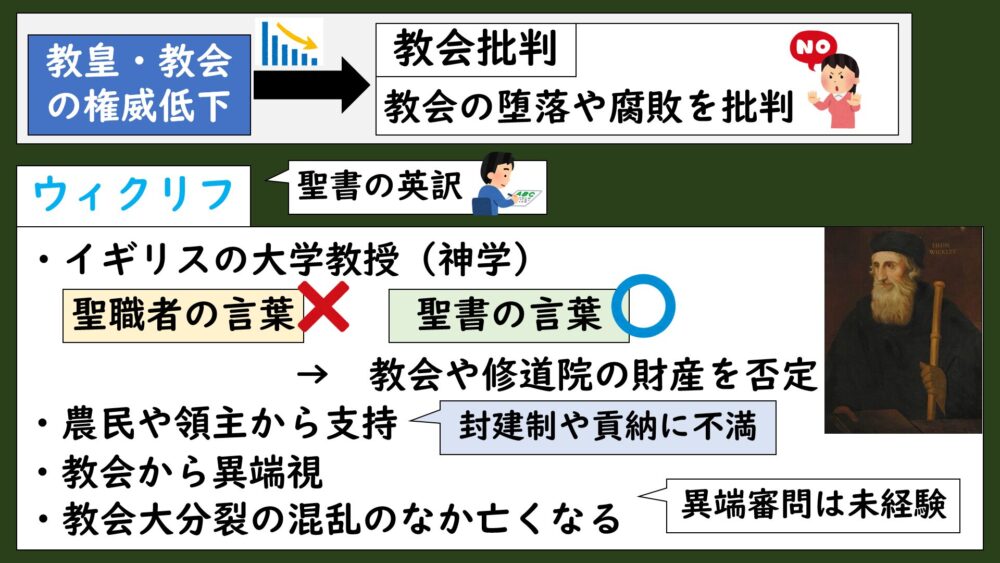

さきほど説明した教皇や教会の権威が低下によって、教会の堕落や腐敗を批判する「教会批判」をする人々が西ヨーロッパに現れるようになります。

そうした人々に対しても教会は異端審問によって厳しく処罰しようとしました。

ここでは教会批判をおこなって犠牲になった代表的人物を2人ご紹介していきます。

ウィクリフ

イギリスのオックスフォード大学で神学教授をしていたウィクリフという人物は、教皇や教会などが豪勢な暮らしをしていることに対して疑問を感じていました。

信仰とは聖職者の言葉で導かれるのではなく、聖書によって導かれるものだ。

という、教会の聖職者の言葉ではなく、聖書の言葉を重要視するべきだという考えを説きました。

教会は本来神に愛された信徒たちが集まる場所であって、教会は教皇を頂点とする階層制組織の一部ではないことを主張し、教会や修道院の持つ財産や荘園も否定しました。

こうしたウィクリフの教えは封建制によって苦しい生活を強いられていた農民や、教会に税金や貢納を納めていた領主たちからも支持されるようになっていきました。

ウィクリフはラテン語だった聖書を英語訳した最初の人物だともいわれているんですよ。

これに対して教会は異端だと判断してウィクリフを批判しましたが、異端審問にかけられることはなく、ウィクリフは教会が教会大分裂で混乱する中、亡くなりました。

フス

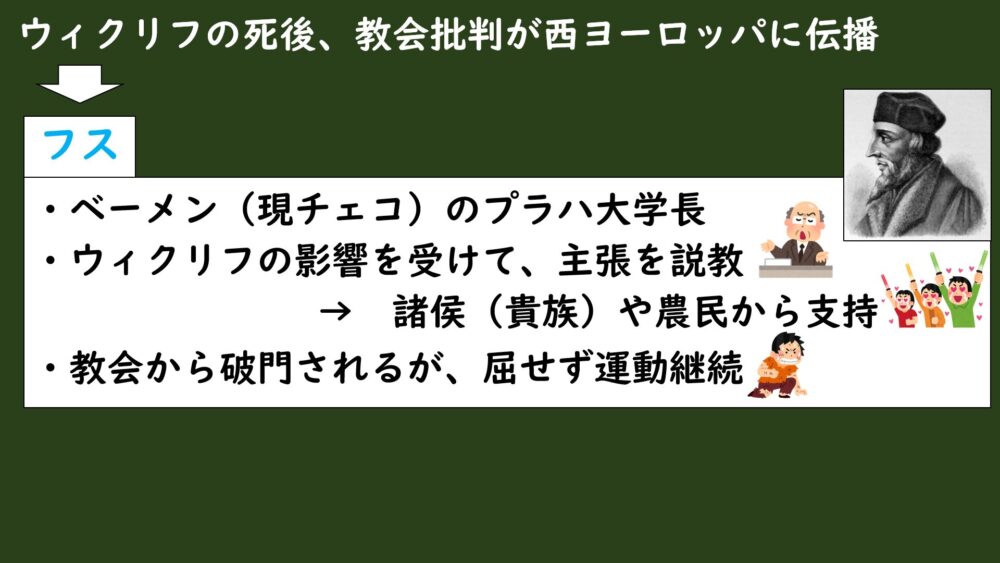

しかし、ウィクリフが亡くなったあとも、そうした教会批判の考えはヨーロッパに広がっていきました。

そのうち、ウィクリフの教えに影響をうけて教会批判の運動を継承した人物がいました。

それが神聖ローマ帝国領のベーメン(現チェコ)のプラハ大学で学長をしていたフスという人物でした。

フスは大学でその教えを講義するようになり、やがて諸侯(貴族)や農民たちにも教えが広がって支持されるようになっていきました。

ウィクリフの時もそうでしたが、教会や修道院は封建領主となっていたので、教会に貢納や納税義務がある農民(農奴)や他の領主らが不満を持っていたことで運動が拡大していったんですね。

フスはその後教会批判によって破門されてしまいますが、それに屈することなく運動を続けていきました。

コンスタンツ公会議

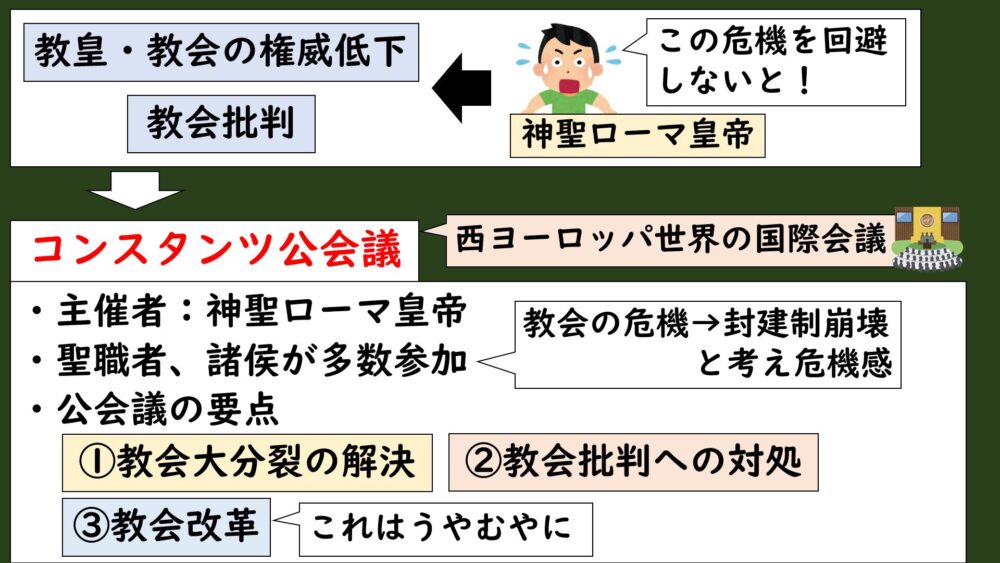

これまでのいきさつで、西ヨーロッパでは教会大分裂によって教皇の権威が低下して、それに乗じてウィクリフやフスなどの教会批判が拡大していきました。

これに危機感を抱いていた当時の神聖ローマ皇帝は、

教会の危機を回避するためにみんなで問題について話し合おう!

ということで開催されたのがコンスタンツ公会議でした。

この会議には聖職者のほかに諸侯などの貴族も多数参加していたそうです。

なのでこの公会議は、教会大分裂や教会批判を封建制崩壊の危機と考えた教会や諸侯などが開いた一種の国際会議みたいな意味合いを持っていたんです。

この公会議で話し合われたのは以下の3点です、

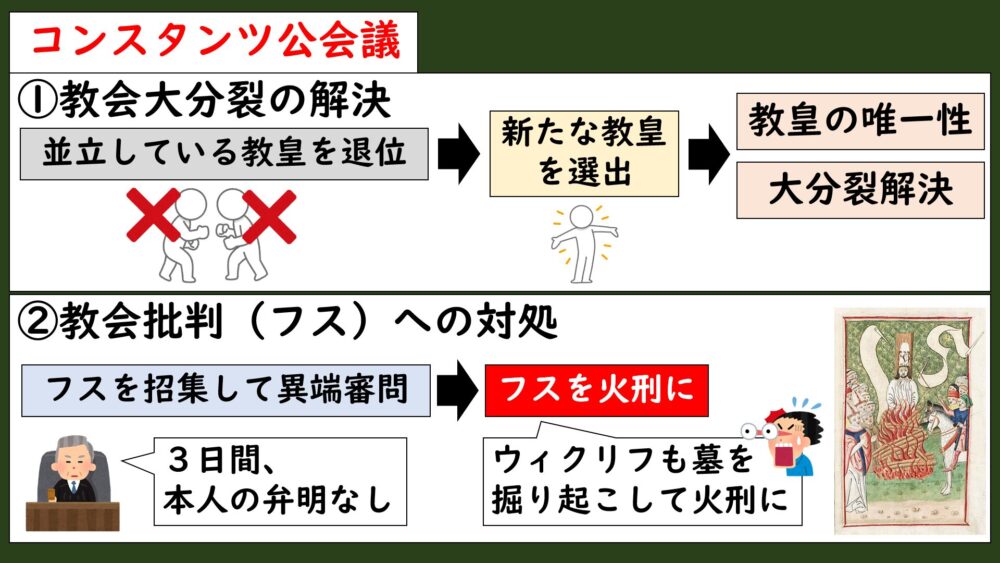

①教会大分裂の解決

②教会批判(フス)への対処

③教会改革(←これはうやむやになって未実施に終わったので今回は触れません。)

・①教会大分裂の解決

まず1つ目の「①教会大分裂の解決」については、簡単に言うと、並立していた教皇を全員退位させて新たな教皇を選出して統一しようということが決められました。

その後、反発した教皇もいましたが、旧教皇たちは退位して新たな教皇を立てたことで、教皇は唯一の存在として教会は統一を果たすことを達成して、教会大分裂(大シスマ)は解決されることになりました。

・②教会批判(フス)の対処

公会議では教会批判をおこなっていたフスの対処についても話し合われました。

フス本人を公会議に招集して3日間に渡って審問をした結果、異端だと決定されてフスを火刑に処すことになりました。

この時、フスは自分の考えを主張できると考えて臨んだそうですが、一切弁明することは許されずに一方的に審問が進められたそうです。

そして同時にフスに影響を与えたウィクリフも異端であると断定されて、すでに亡くなっていたにも関わらず、わざわざお墓を掘り出して火刑にされてしまいました。

フス戦争

コンスタンツ公会議によって教会大分裂は解決し、フスなどの異端も排除するなどローマ=カトリック教会の問題は一旦解決したかのように思われてたんですが、、、

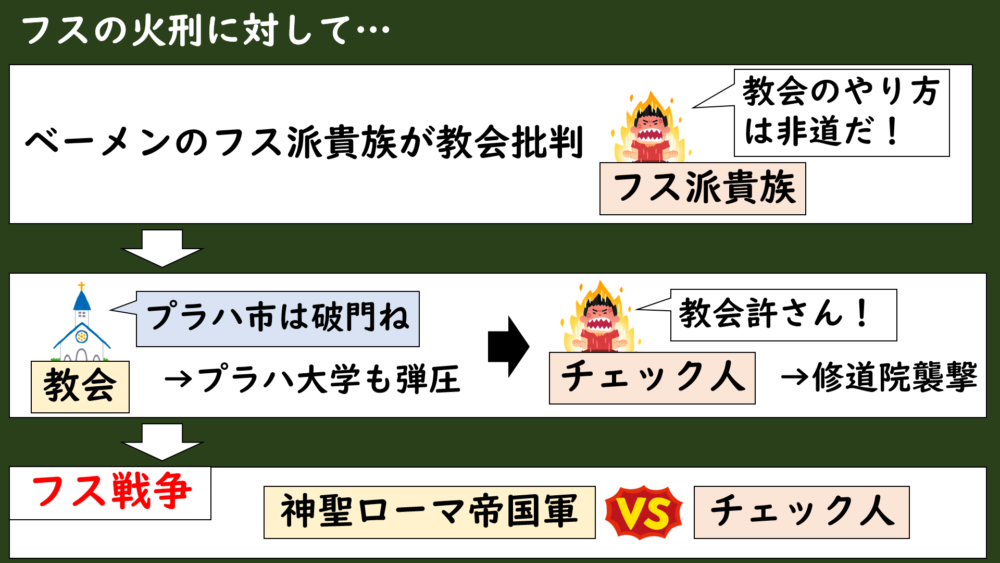

このフスなどの火刑に対して、ベーメン(現チェコ)のフス派の貴族などが同盟を結んで教会を批判する運動を始めます。

これに対して教会も都市プラハを破門にして、プラハ大学を弾圧するなど厳しい対応をしました。

しかし、破門や弾圧に怒ったチェック人たちが修道院を襲撃したことで、神聖ローマ皇帝は軍隊を派遣してチェック人たちと戦争状態になってしまいました。

このフスの火刑を発端に、神聖ローマ帝国とチェック人との間に起きた戦争をフス戦争といいます。

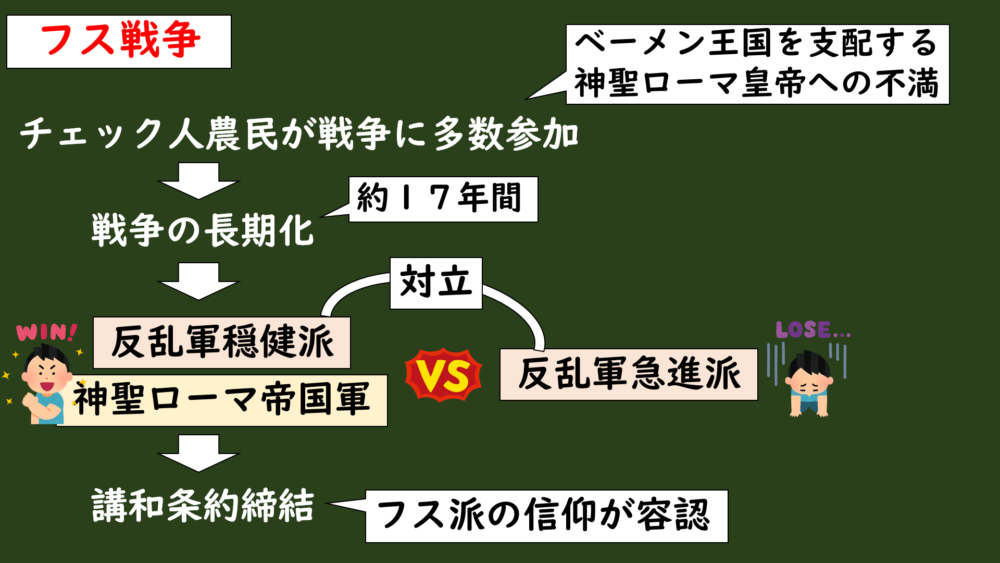

このフス戦争はフス派の反抗から始まりましたが、チェック人国家であるベーメン王国は神聖ローマ帝国の一部だったので、不満を持つ農民たちが戦争に次々と参加していって、民族運動に発展していきました。

このような農民の参加などもあって、神聖ローマ帝国は苦戦を強いられて戦争は長期化していきました。

この戦争終結にはなんと17年もかかったそうです。

戦争は長期化していくにつれて、反乱軍の中でも対立が起こるようになっていき、穏健派が神聖ローマ帝国と組んで急進派を倒したことで講和条約が結ばれてフス戦争は終結することになりました。

講和条約では神聖ローマ皇帝がベーメン国王を兼任する代わりに、フス派の信仰を認めるというお互いに妥協する形で結ばれました。

フス派は信仰の自由を手にするなど頑張りましたね。まあ国土は荒れて経済はその後停滞していきましたが、、、

教皇権の動揺

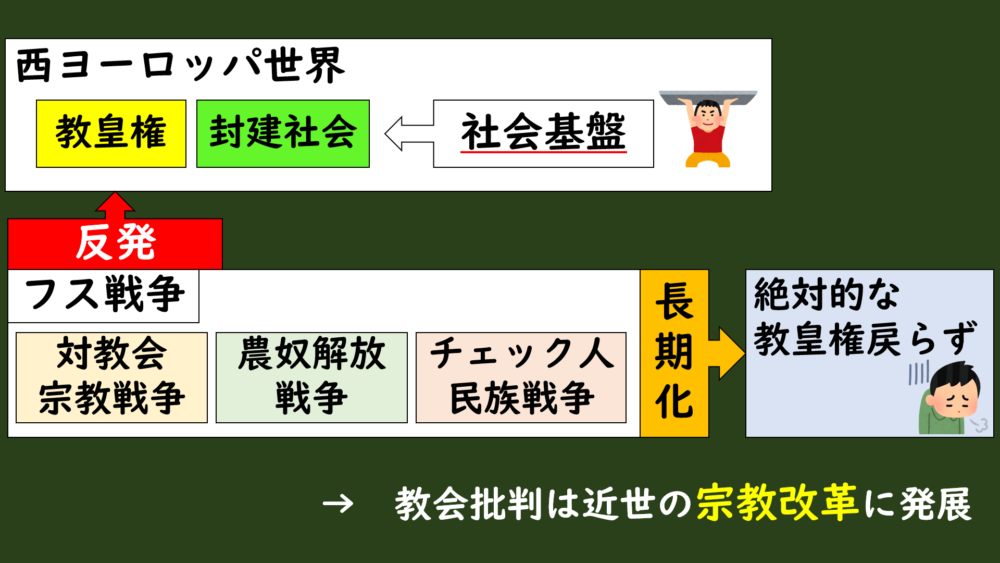

このフス戦争は、教会に対する宗教戦争の面と農奴解放戦争の面、そして神聖ローマ帝国の支配に対するチェック人の民族戦争の面と、3つの側面がありました。

どれも教皇権や封建社会など、当時の西ヨーロッパ世界の基盤となっていた制度に対する反発であったことがわかりますね。

なのでこのフス戦争の長期化は、コンスタンツ公会議の結果を持ってしても絶対的な教皇権は完全に戻らなかったということを意味しているんです。

だって弾圧しようとしたフス派も最終的に信仰を認められましたしね~。

この教皇権の低下は、その後も教会批判は続いていくことになって近世の宗教改革が起こることになります。

まとめ

MQ:ウィクリフやフスの教会批判運動は、その後の社会にどんな影響を与えたのか?

A:ウィクリフやフスの教会批判運動は教皇の権威を動揺・弱体化させ、その後の宗教改革の先駆けとなった。

今回はこのような内容でした。

次回からは西ヨーロッパ各国にフォーカスしてみていきます。まず初めはイギリスについてです。イギリスで開かれた身分制議会によって王権はどのように変わっていったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント