この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はドイツについてです。ドイツは神聖ローマ帝国のもと、皇帝が統治していましたが、中央集権が遅れていました。なぜ中央集権が進むのが遅れてしまったのか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:なぜドイツでは中央集権化が進まなかったのか?

今回の時代はここ!

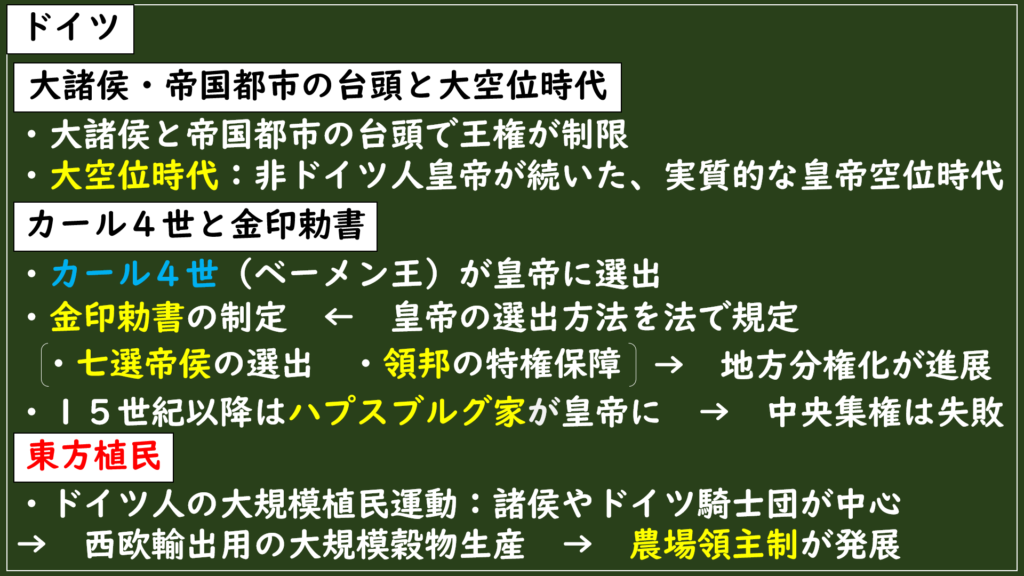

大諸侯・帝国都市の台頭と大空位時代

大諸侯と帝国都市の台頭

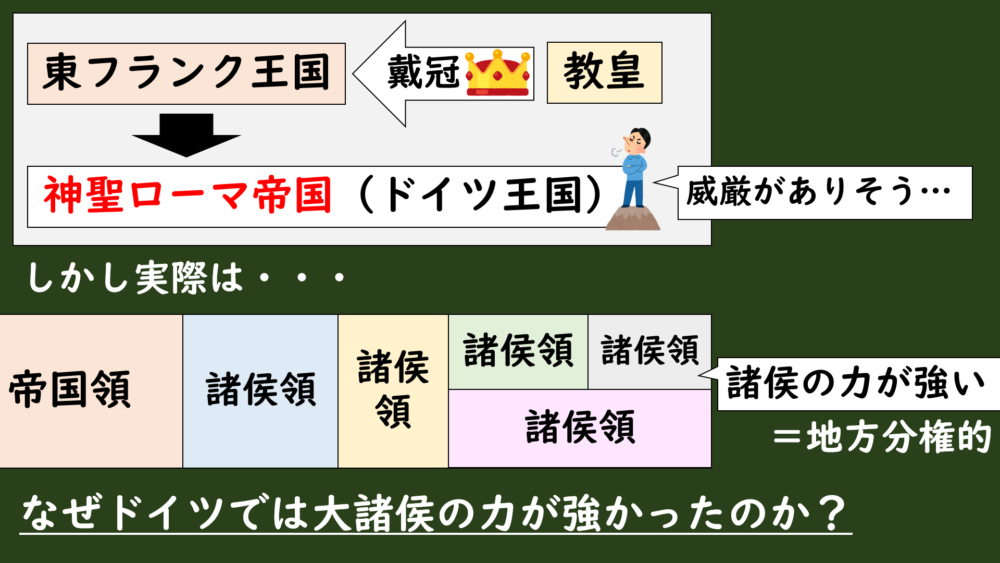

まずドイツとは、東フランク王国が教皇から戴冠されたことで”神聖ローマ皇帝”の称号が与えらえて、神聖ローマ帝国と呼ばれるようになり、君臨していた王国でした。

ちなみに「ドイツ」という呼び方は、江戸時代にオランダ商人がドイツ人のことを「Duits」と呼んでいたことから付けられたそうですよ。

ついでに英語の「Germany」はライン川以東のゲルマン人が住む地域を指す地名からきているそうですよ。

しかし、神聖ローマ帝国と聞くとすごい威厳を感じますが、実体は大諸侯の力がとても強い地方分権的な帝国だったんです。

SQ:なぜドイツでは大諸侯の力が強かったのか?

ではなぜドイツでは大諸侯の力が強かったんでしょうか?

まずはこれまでの授業内容からおさらいしていきましょう。

ヒントは皇帝の選出方法と教皇権との関係です。

以前に[5-2.9]フランク王国③(分裂)と[7-1.1]ローマ=カトリック教会の絶頂と叙任権闘争で出した内容を思い出せると理解できると思います。

もともと東フランク王国は広大な領土を持つ大諸侯が連合してできた国だったので、はじめから諸侯の権限が強い状態だったんです。

なので、リーダーである皇帝(ドイツ王)の権力が集中しすぎないように諸侯たちは選挙王制という制度を採っていました。

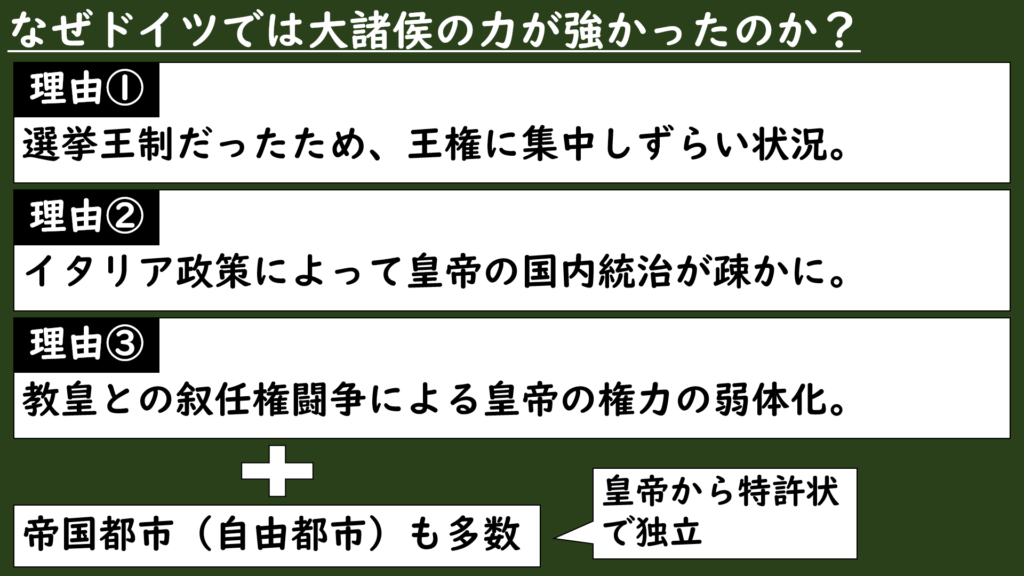

皇帝の選出が大諸侯による選挙王制だったため、王権に集中しずらい状況。

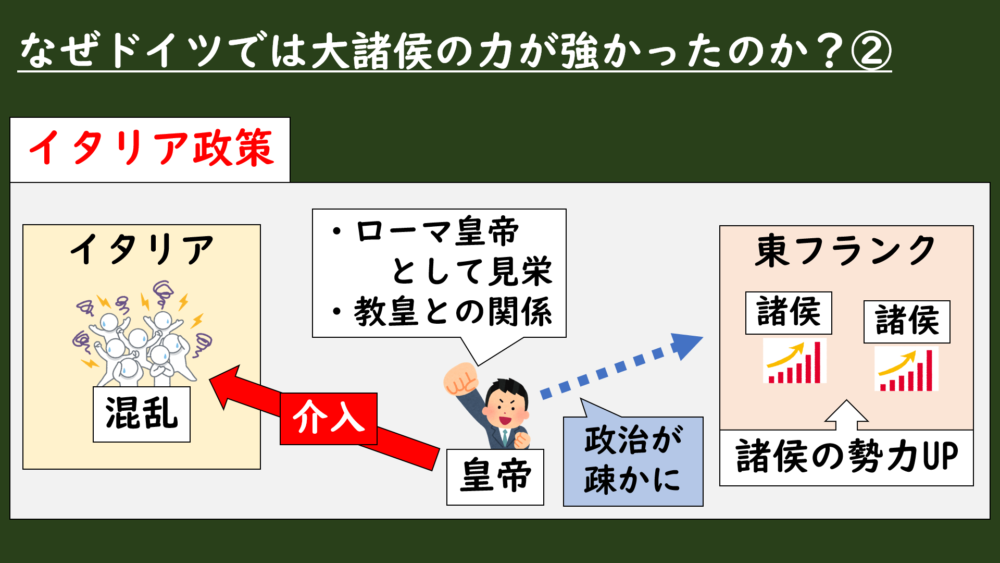

そんな中で神聖ローマ皇帝(ドイツ王)は「ローマ帝国復活」を掲げてイタリアを支配下に入れようとイタリアに介入するイタリア政策を積極的におこなっていました。

このイタリア政策によって皇帝(ドイツ王)はドイツを留守にすることが増えていったので、帝国の統治が疎かになってしまい、結果諸侯の権限が大きくなってしまう状況になってしまいました。

留守の間、大諸侯たちに統治を任せるわけですから、そりゃそうなりますよね。

イタリア政策によって皇帝の国内統治が疎かに。

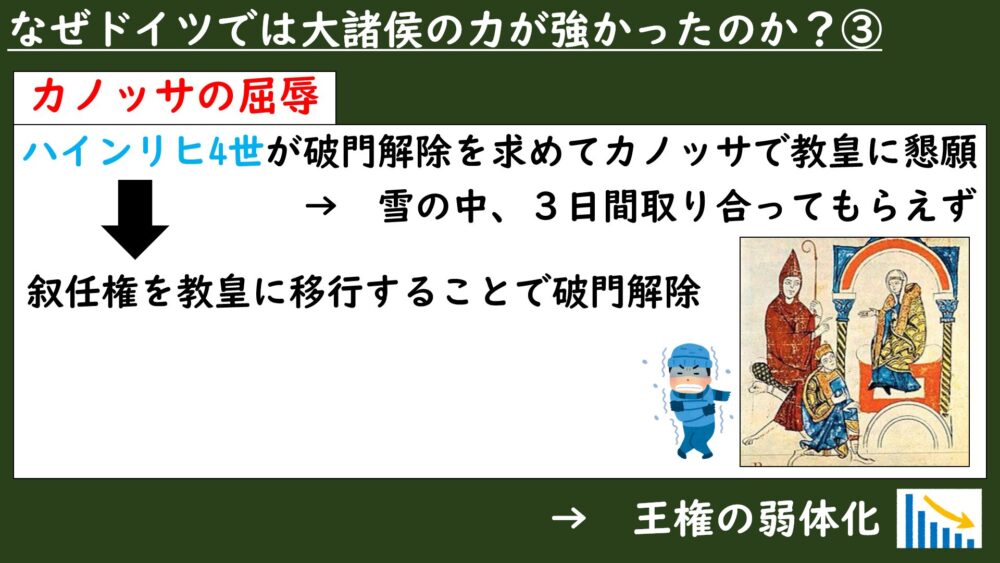

そして極めつけだったのが、教会の聖職者の叙任権を巡って起こった叙任権闘争です。

皇帝ハインリヒ4世が叙任権を巡って教皇グレゴリウス7世と対立して、教皇が皇帝を破門したことで皇帝が教皇に屈した”カノッサの屈辱”が起きましたよね。

これを機に皇帝の権力が弱体化してしまい、諸侯たちが台頭しやすい状況になっていったんです。

教皇との叙任権闘争による皇帝の権力の弱体化。

皇帝の選出が大諸侯による選挙王制であったこと、イタリア政策による国内統治の疎かさ、そして教皇との叙任権闘争による権力の弱体化などによって大諸侯の力が強くなった。

加えてドイツでは皇帝の特許状を受けて独立した帝国都市(自由都市)も数多くあったため、これらの帝国都市も帝国の統一の妨げとなっていったんです。とほほ、、、

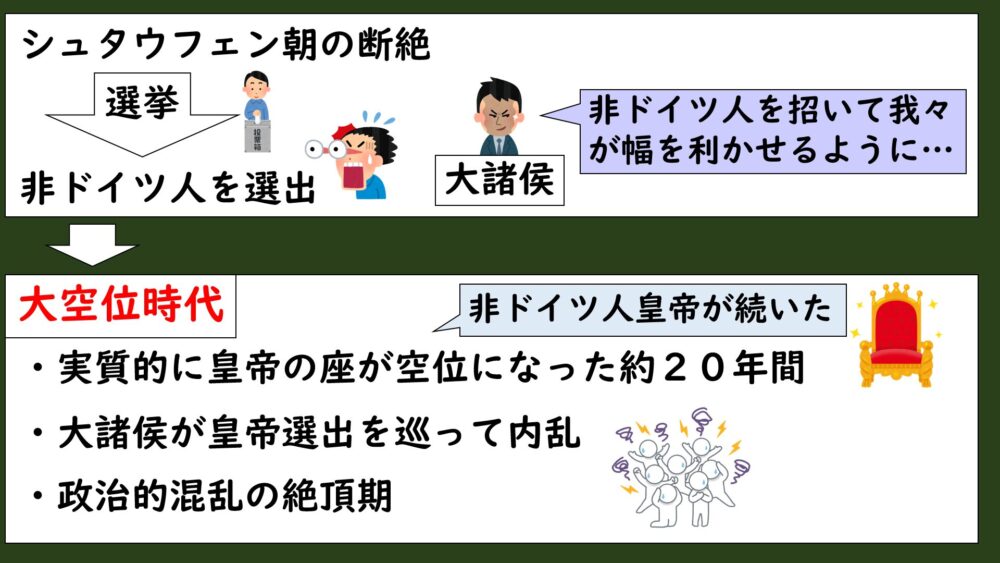

大空位時代

これら大諸侯と帝国都市の台頭によって、神聖ローマ帝国(ドイツ)では政治を統一することができなくて、意見が割れてしまうようになっていきます。

当時、神聖ローマ帝国は選挙王制のなか、長期にわたって皇帝(ドイツ王)を輩出したシュタウフェン家が治めるシュタウフェン朝でした。

第3回十字軍に参加したフリードリヒ1世などは、このシュタウフェン朝の皇帝だったんですよ。

しかし、そのシュタウフェン朝も1254年に断絶してしまいます。

そこで新たな皇帝を選出するために大諸侯たちによる選挙がおこなわれたんですが、、、

一族の地位や領土を守るためにドイツ以外のところから王を招いて、我々が幅を利かせるようにしよう。

ということで、大諸侯の地位向上・維持しようとする思惑によって、ドイツ人以外の王が選出されてしまったんです。

そして、その後約20年間に渡ってドイツ人ではない人が皇帝(ドイツ王)に就くことになりました。

この20年間は、神聖ローマ皇帝(ドイツ王)がドイツ人ではなかったことから、「皇帝に(ドイツ人が)誰も就いていない。」ということで大空位時代と呼ばれています。

この時期は大諸侯や帝国都市がそれぞれの領地で幅を利かせて、皇帝(ドイツ王)の選出をめぐって紛争が起こるなど、政治的混乱の絶頂期を迎えることになります。

カール4世の金印勅書

カール4世

そんな大空位時代の混乱のなか、神聖ローマ皇帝(ドイツ王)に選出されたのがカール4世という人物でした。

カール4世はベーメン王を兼ねる大諸侯の出身で、多言語を話すことができて政治の知識も豊富で優秀だったことから皇帝に選出されたそうです。

ちなみにベーメン出身だったので、プラハ大学を創設したり、プラハの街並みを整備したりと国内政治に誠実でした。

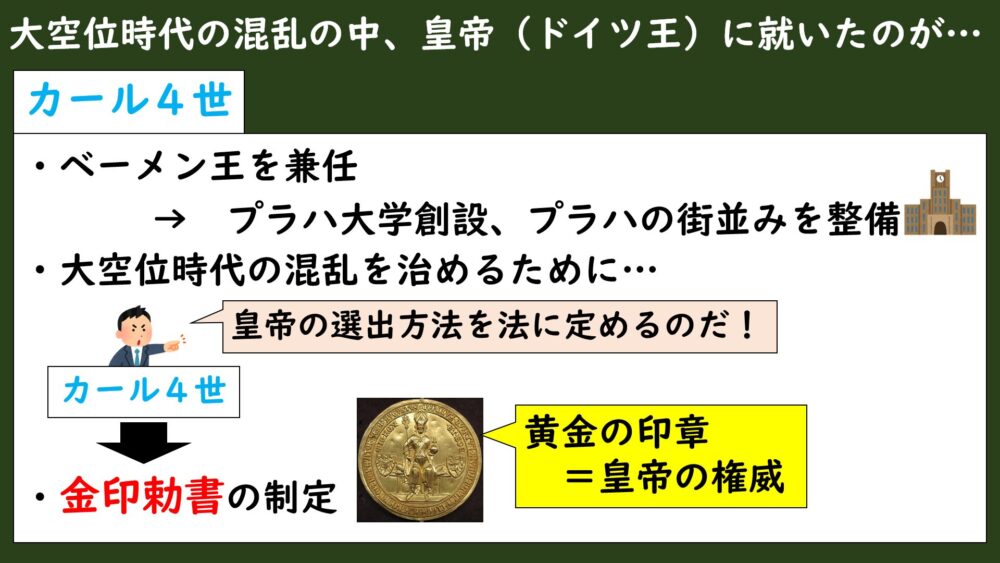

皇帝に選出されたカール4世は、選挙王制をめぐる諸侯同士の紛争や、ドイツ人以外が選出される異常事態を解決して王権を安定させる必要に迫られます。

そこで考えられたのが、

神聖ローマ皇帝(ドイツ王)の選出方法を法にまとめて、法の下に帝国を運営するんだ!

ということでカール4世のもとで、皇帝の選出方法を法にまとめた金印勅書(きんいんちょくしょ)というものが定められました。

勅書・・・君主の命令が書かれた文書。

金印勅書とは、黄金の印が押されていたことからそう呼ばれるようになったそうですよ。金印は皇帝の権威を表していたそうです。

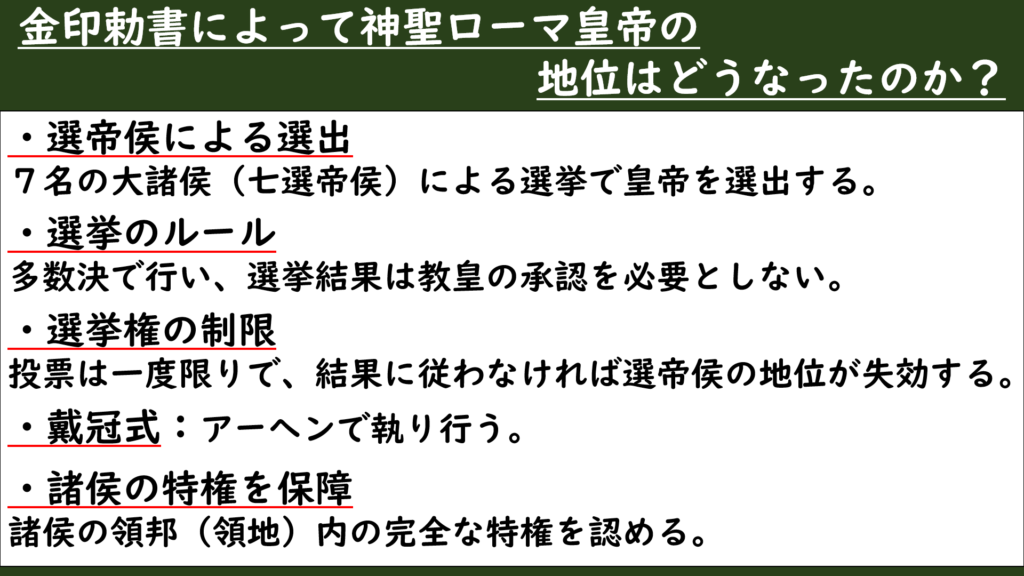

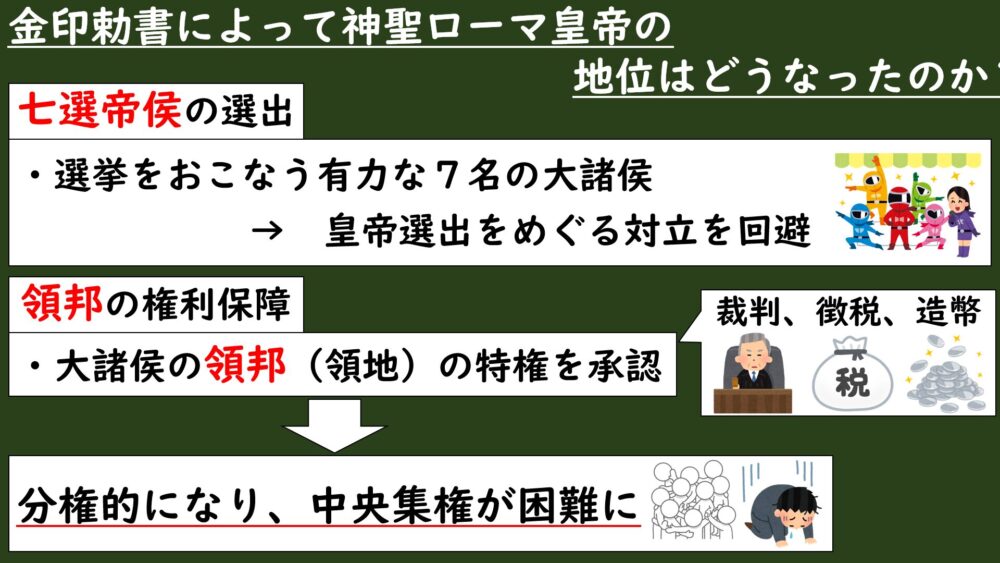

SQ:金印勅書によって神聖ローマ皇帝の地位はどうなったのか?

金印勅書の内容を簡単にまとめたものを下の表にまとめました。これを読みながら金勅書によって皇帝の地位がどうなっていったのかを考えてみましょう。

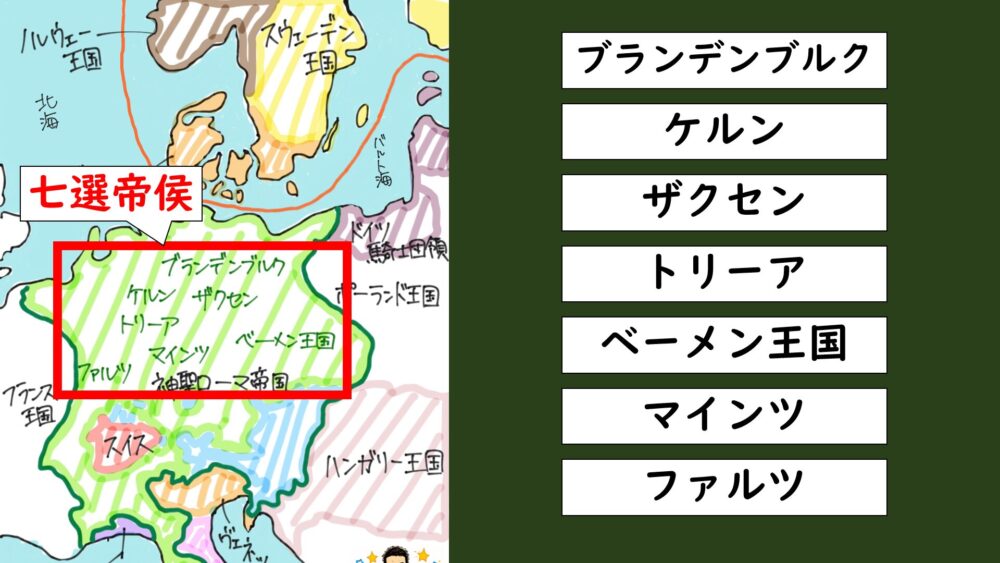

・選帝侯による選出・・・マインツ、トリーア、ケルン、プファルツ、ザクセン、ブランデンブルク、ベーメンの7名の大諸侯(七選帝侯)による選挙で皇帝を選出する。

・選挙のルール・・・フランクフルトで公開投票の多数決で行い、選挙結果は教皇の承認を必要としない。

・選挙権の制限・・・投票は一度限りで、結果に従わなければ選帝侯の地位が失効する。

・戴冠式・・・アーへンで執り行う。

・諸侯の特権を保障・・・諸侯の領邦(領地)内の完全な裁判権、鉱山採掘権、関税徴収権、貨幣鋳造権などの権利を認める。

この金印勅書は帝国の最高法規として、諸侯同士の争いを未然に防いで、大空位時代の混乱も解決することになりました。

しかし、この内容にはその後の神聖ローマ皇帝の地位を決定づけるものがあったんです。

それが何かみなさんはわかりましたか?

それは「七選帝侯の選出」と「領邦内の権利保障」です。

皇帝選出の選挙を有力な7名の大諸侯に限定する七選帝侯にすることで、諸侯同士の争いを防ごうとしました。

でも彼らの領地である領邦の完全独立を認めてしまったことで、選出された皇帝(ドイツ王)による国家統一は実質的に不可能になってしまい、ドイツは分権的な国家となって、中央集権化が困難になってしまったんです。

”領邦”とは、ドイツでは他国よりも諸侯の領地が持つ権限が大きく、皇帝からの自立性が強かったことからそう呼ばれているそうです。

七選帝侯によって皇帝が選出され、彼らの領邦の特権を認めたことで、皇帝の権限が制限され、中央集権化が困難になり分権的な国家を統治する地位になっていった。

金印勅書発効後のドイツ

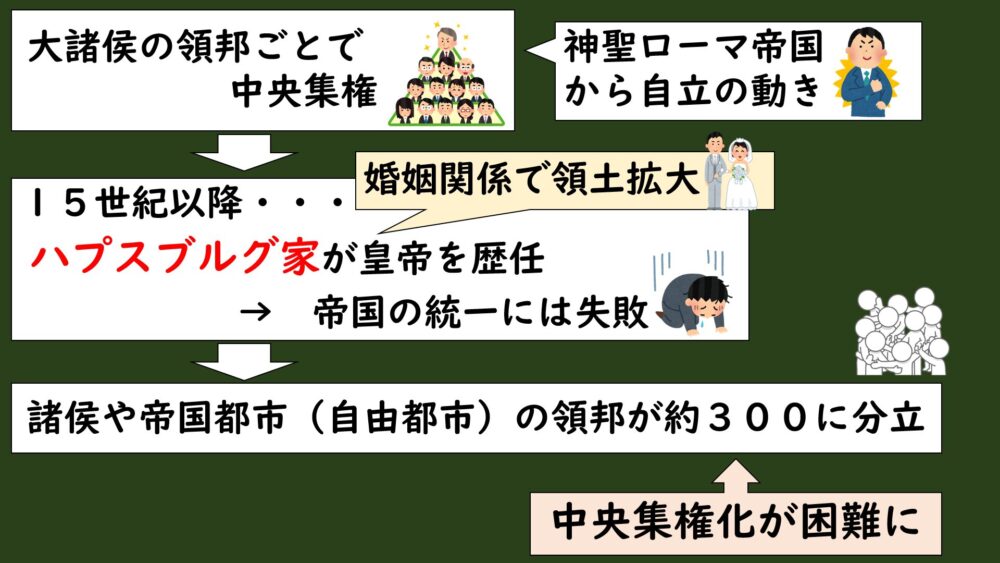

金印勅書によって、権威を保障された大諸侯たちは独立した領邦ごとに中央集権的な政治をおこなっていきました。

有力な大諸侯などは自分で身分制議会を開くなど、神聖ローマ帝国から自立しようとする動きもみられるようになっていきました。

15世紀以降には、ハプスブルグ家という名門貴族が皇帝に選出されるようになって、帝国の統一に努めようともしたんですが、結局上手くいきませんでした。

ハプスブルグ家は婚姻関係によってヨーロッパ中に影響力を広げた一族で、七選帝侯との関係も良好だったことから皇帝に選出されるようになっていきました。

ハプスブルグ家は”戦争ではなく結婚によって領土を拡大”して成功をおさめた一族だったんです。ハプスブルグ家の詳細については今後扱っていきますね。

結果、12~13世紀にかけてドイツでは諸侯や帝国都市(自由都市)などの独立した領邦は、大小合わせて300ほどに分立してしまい、帝国の統一は極めて困難になっていくことになりました。

東方植民

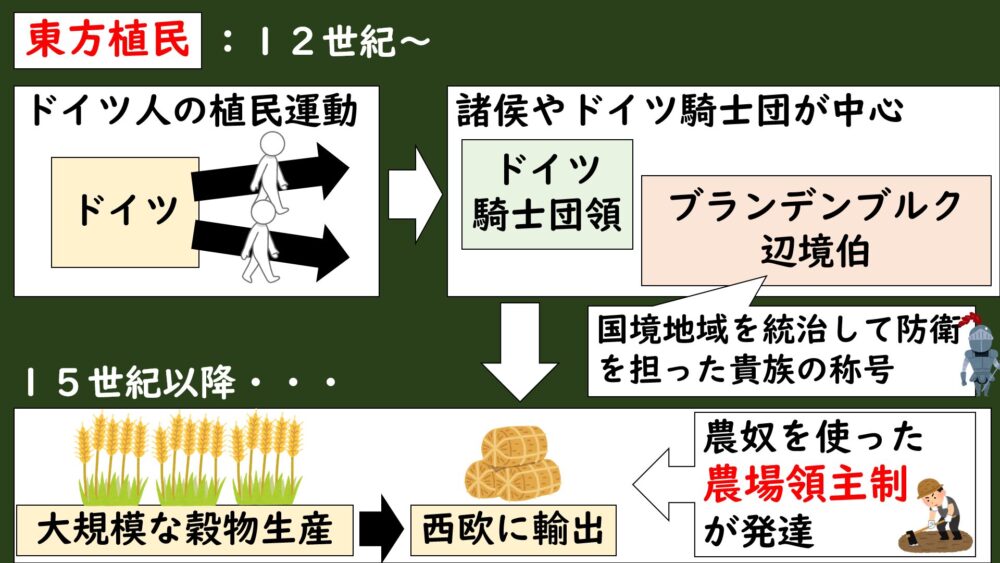

一方、ドイツのエルベ川から東の地域には、もともとスラヴ人やマジャール人が住んでいたんですが、12世紀以降にドイツ人による大規模な植民運動が起こります。

このドイツ人の植民運動を東方植民と言います。

この時代のヨーロッパでは東方植民以外にも十字軍や国土回復運動(レコンキスタ)などの拡大運動が盛んでした。

なぜ拡大運動が起きたのかについては[7-1.2]十字軍①(結成と終結)をご確認ください。

十字軍から帰還したドイツ騎士団も加わって東方植民は大規模に進んでいき、後のドイツ帝国の中心となっていく七選帝侯のブランデンブルク辺境伯(へんきょうはく)や、ドイツ騎士団領などが成立していきました。

「辺境伯」とは、国境地域を統治して防衛を担った貴族の称号のことを指します。単に田舎を治める領主ではなく、諸侯の中でも地位が高かったんですよ。

これらの地域では15世紀以降、西ヨーロッパへ輸出するための穀物生産が大規模におこなわれるようになっていったので、地方貴族による農奴を使った農場領主制が多くみられるようになっていきました。

西ヨーロッパでは農奴の自由化が進んでいったのに対して、東ヨーロッパでは農奴制が強化されていったんです。

まとめ

MQ:なぜドイツでは中央集権化が進まなかったのか?

A:背景に神聖ローマ皇帝(ドイツ王)がイタリア政策に注力して国内統治を疎かにしたことや、教皇との叙任権闘争によって皇帝権の弱体化があった。加えて七選帝侯が皇帝を選出して、大諸侯の特権を認める金印勅書の制定によって、領邦の分立が進んだことから中央集権化が進まなかった。

今回はこのような内容でした。

次回は、これまでみてきたヨーロッパ諸国の影響を強く受けたスイス、イタリア、北欧についてです。それぞれ周辺の影響をうけてどのような状況に変化していったのか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント