この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は、唐初期の社会と文化についてです。グローバルな世界帝国であった唐はどのような統治をおこなっていたんでしょうか。それではみていきましょう!

MQ:唐初期の社会制度にはどのような特徴があるのか?

今回の時代はここ!

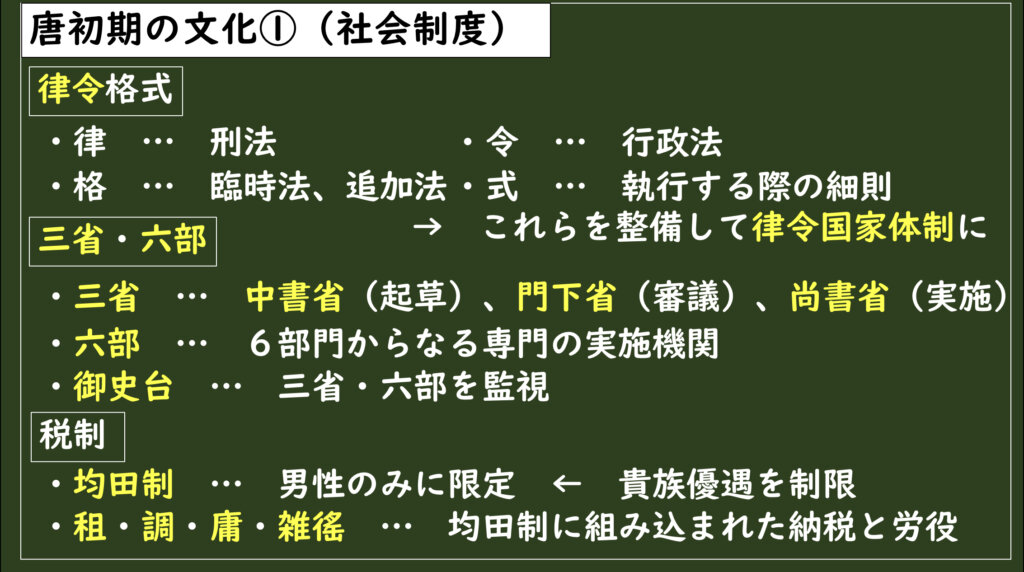

律令格式

法による統治の考え方は、戦国時代の法家から始まり、秦によって採用されて法治国家が築かれましたね。

その後も法整備が続き、唐の時代に李淵が新たに律令(りつりょう)を制定したことで、整然とした法治国家体制が築かれました。

律・・・刑罰などを規定(刑法)

令・・・行政の仕組みを規定(行政法)

格・・・補足や改正事項(臨時法、追加法)

式・・・執行する際の細則

その後は日本や朝鮮など、中国に影響をうけた国家が中央集権を目指して、唐の法体系を参考にしていったんですよ。唐の律令はそれだけ完成されていたということですね。

このような唐の統治体制を律令国家体制といったりもします。

ここからは、唐の律令にどんな規定があったのかみていきましょう。

三省・六部

SQ:三省の存在意義とは?

三省・六部(さんしょう・りくぶ)とは、中央政府の統治機関です。日本でいう、省庁に近い組織ですかね。

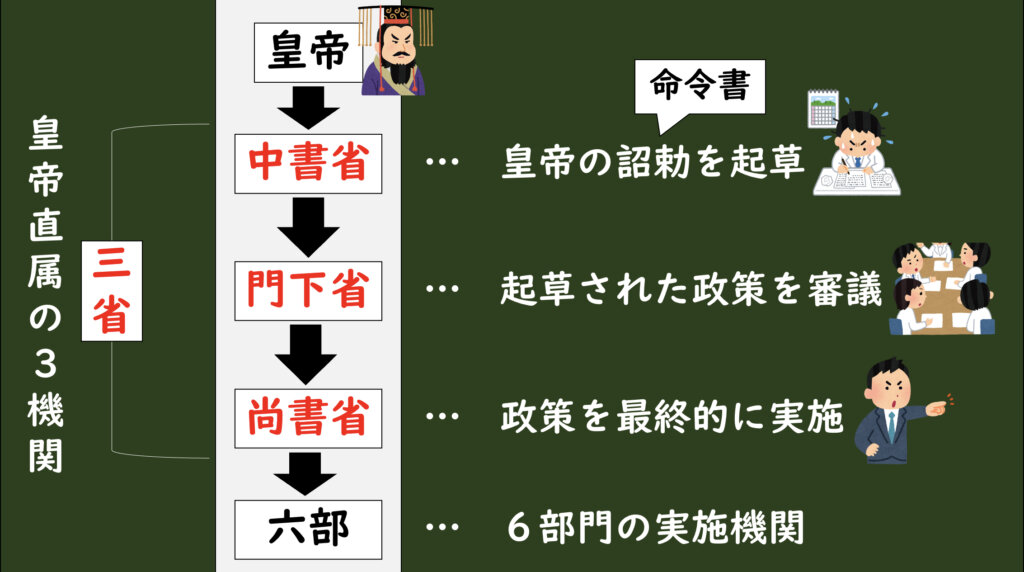

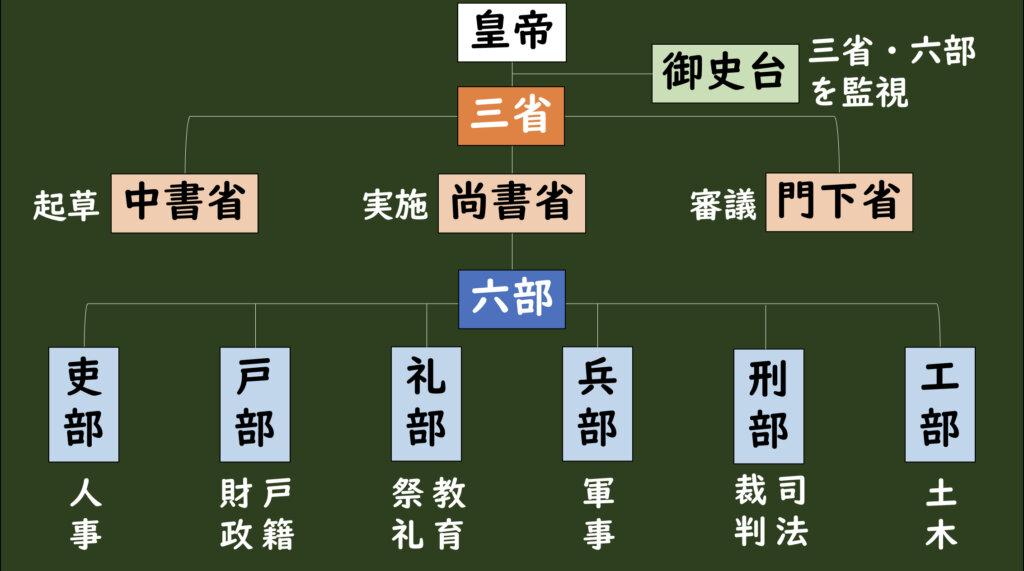

皇帝直属の「起草」・「審議」・「実施」をおこなう三省があり、その下に各部門の六部がある構造になっています。

ではまずは、三省からみていきましょう。

中枢で皇帝に直属する3機関

●中書省(ちゅうしょしょう)

皇帝の詔勅(しょうちょく、皇帝の命令書)を起草する機関で、起草された政策は、門下省に持っていき審議されます。

起草・・・文書を書く際に、構想を練って作り上げること。

三省の中では皇帝に一番近い存在で、最重要機関になります。

元の時代には最高行政機関として、六部もその管轄下に入っていたほど権限が大きかったんですよ。

●門下省(もんかしょう)

中書省で起草された政策を審議する機関で、内容によっては修正や拒否をすることも出来ました。皇帝の政策を忖度なしに拒否するのは勇気がいりそうですね。(笑)

2代皇帝の李世民(太宗)はこの門下省を最重視していました。その理由は、皇帝の政策や命令に対しても厳しい批判を求めて、客観的な視点から国内を安定させようとしていたからなんですね。

皇帝という立場でも、下の者の意見を取り入れようとする姿勢は、先輩や上司の立場の人は見習うべきポイントですね。

●尚書省(しょうしょしょう)

中書省で起草され、門下省によって審議されて許可された政策を最終的に実施する機関が、この尚書省です。この尚書省は、各部門の機関である六部を管轄している機関でもあります。

魏晋南北朝時代までは、皇帝の権限を制限する制度はありませんでした。だって、皇帝は天から指名された神の代理人である「天子」という考え方でしたからね。

しかし、唐の時代になって、皇帝は自らの命令(政策)に対して、三省という第3者の意見を取り入れることで、責任を分散して独裁による悪政を防ぎ、常に安定した政治を行おうとしました。

いわゆる「権力分散」の考え方が、唐の時代に始まっていたということですね。

皇帝の命令に対して、第3者機関の意見を取り入れて責任を分散し、常に安定した政治を行おうとする目的で三省が置かれた。

さまざまな文化を吸収したグローバルな世界帝国だったからこそ、このような制度ができて、長期間の繁栄を築けたんでしょうね。

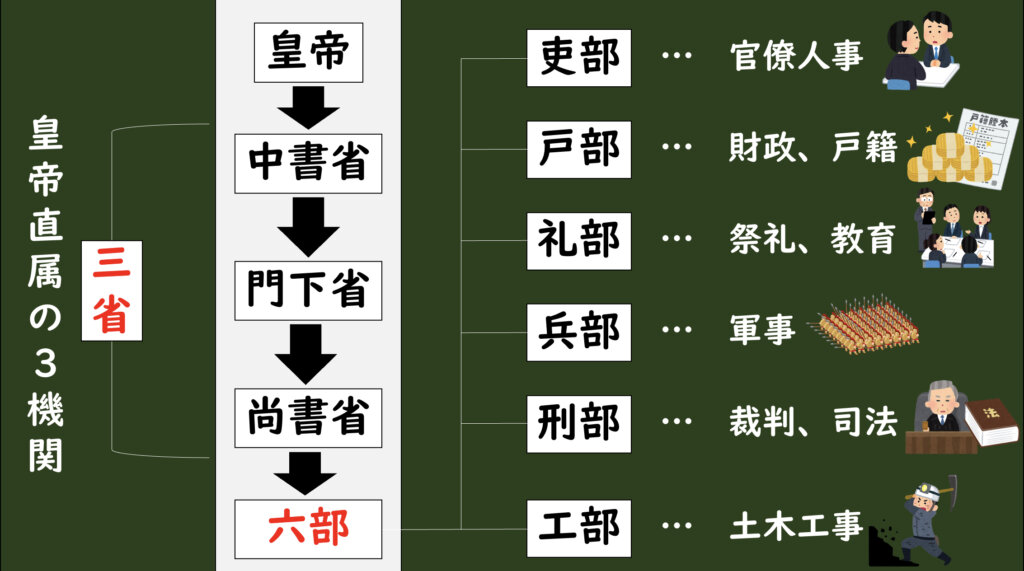

では尚書省の管轄下におかれた六部は、どのような組織だったのでしょうか。

●吏部(りぶ)・・・官吏(官僚)の人事を担当。現代日本でいう人事院に近い。

●戸部(こぶ)・・・財政と戸籍に管理を担当。現代日本でいう財務省と総務省に近い。

●礼部(れいぶ)・・・祭礼や教育を担当。現代日本でいう文部科学省に近い。

●兵部(へいぶ)・・・軍事を担当。現代日本でいう防衛省に近い。※防衛省はあくまで「軍」ではないので、ご注意ください。

●刑部(けいぶ)・・・裁判や司法を担当。現代日本でいう裁判所や法務省に近い。

●工部(こうぶ)・・・土木工事を担当。現代日本でいう国土交通省に近い。

このように、三省・六部によって官僚による分業統治をおこなっていましたが、これとは別に、それらを監視する御史台(ぎょしだい)という機関が三省・六部とは独立して存在していました。安定した政治のために抜け目ないですね。

税制

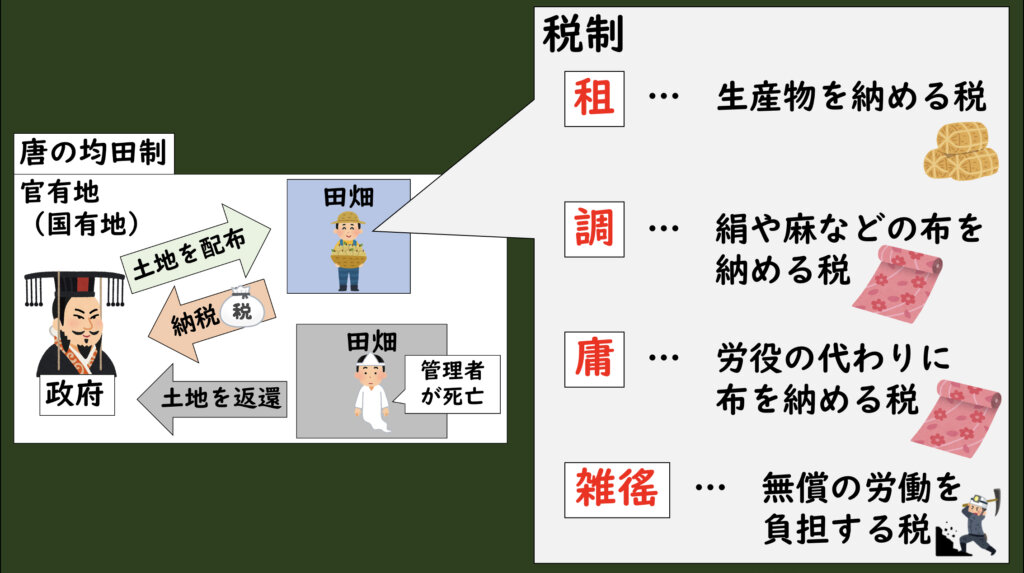

均田制

SQ:北魏の均田制との違いとその理由とは?

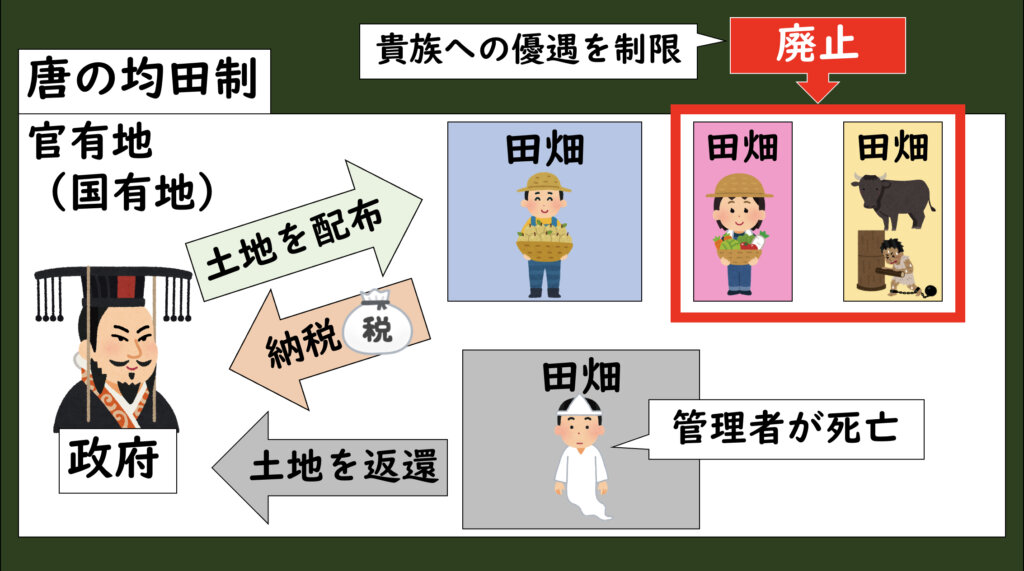

北魏から始まった均田制は、隋・唐にも引き継がれ、内容を改定しながら実施されました。

では、唐の均田制はどのような内容だったのか?

・丁男(21歳~59歳)・中男(16歳~20歳)に口分田80畝、永業田20畝の計100畝を給田する。

・口分田は60歳で半額を返還し、死ねば全額返還する(還授)が、永業田は世襲できる。

・妻や奴婢には給田されない。

・口分田の班給は毎年行われる。

・官吏には公田として職分田、公廨田(くがいでん)、官人永業田が支給された。

・口分田受給者に対し、租庸調・雑徭その他の税と兵役の義務が課せられる。

引用:「世界史の窓」均田制 (y-history.net)

これらの内容は、北魏の均田制(内容は[2-3.3]魏晋南北朝の文化①)と比べて、どのような点で違うでしょうか。

北魏の均田制では、奴婢や耕牛、女性にも田畑を支給していますが、唐ではそうした人たちには支給せず、全員に一部の世襲制の田畑(永業田)が支給されています。

その通りです。特に貴族が優遇されていた奴婢や耕牛への支給が廃止されていることは、税収を正確におこなって貴族の大土地(荘園)所有の制限を意識していますね。

奴婢や耕牛は税負担が極端に少なく、その多くの所有者が貴族であったために、貴族層の荘園拡大と節税効果が起こり、北魏時代は均田制の効果は限定的でした。

そこで、唐は口分田(=北魏時代の露田)を男性だけに限定して、貴族の荘園拡大を制限しようとしたんですね。

加えて、一部の世襲制の田畑(永業田)を与えて、国民が土地から離れないようにして、毎年調査のもとに新たに土地を支給することで、戸籍を整理し円滑に税制が行き届くようにしました。

年月を経て改良されていったんですね。

唐では奴婢や耕牛への支給がなくなり、それらを多く所有する貴族の荘園に対する優遇処置を制限している。

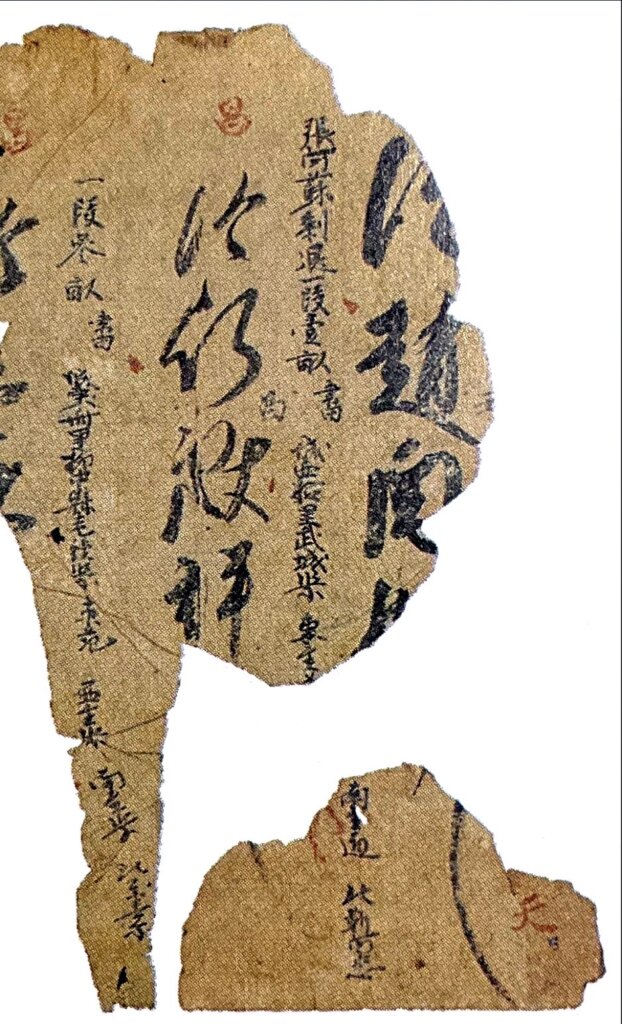

現在発見されている均田制に関する記録文書では、かなり厳密に実施されていたらしですよ。また周辺諸国にも影響を与え、日本の奈良時代には班田収受法として取り入れられました。

租・調・庸

唐は、殷周時代からつくられてきたさまざまな税制も、律令によって整備しました。

さきほどの均田制と結びつけて整備された税制が、租・調・庸(そ・ちょう・よう)です。

租・調・庸は、口分田を支給された丁男(21歳~59歳)に対して課せられた租税の総称を指します。

この他にも、雑徭(ぞうよう)などの無償の労働を課す税もありました。

絹を2丈3両(=約1.1m×6m、約129g)、または布2.5丈(=約2.8m×15m)、麻3斤(約2kg)を納める税。

※1丈幅56cm×長さ約3m、1両=約43g、1斤=約688g 参考資料:租調庸制/租庸調制 (y-history.net)

調は魏(三国時代)以降。

正役と呼ばれる1年に20日の労役をする代わりに、1日あたり絹3尺(=約17cm×90cm)と布(麻布)3.75尺(約21cm×1.1m)を納める税。

※1尺約5.6cm×30cm 参考資料:租調庸制/租庸調制 (y-history.net)

庸は西魏以降。

正役とは別に、無償の労働で負担する税。均田制によって徴兵される府兵制とも別の労働税。

このように、均田制にこれらの租・調・庸などを組み入れることで、戸籍や計帳(租税台帳)を作成して、農民などが簡単に土地から逃げられないようにし、現物税と労役を国に直接納めさせる仕組みを作りあげました。

これによって唐は、直接税(租・調・庸など)の仕組みを作ったことで、国家財政の基盤を整備して安定させようとしましたが、唐の後期になるとこの制度が崩壊していきます。

なぜ崩壊したのか、そしてその後の税制はどうなったのかについてはまた次回以降で取り上げていきます。

まとめ

MQ:唐初期の社会制度にはどのような特徴があるのか?

A:それまでの中国王朝の律令を整備し、三省・六部のような官僚分業制や、均田制と租・調・庸などによる課税制度などを厳密に実施するなど、律令国家体制を築いた。

今回はこのような内容でした。

次回は、唐初期の文化②(国際性と宗教)をやっていきます。唐はどんな民族を取り込み、グローバル国家を築いたのか。それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント

楽しく拝見させていただいています。

こちらの記事もダウンロードができませんでした。

できるようにしていただけると幸いです。

こちらもパワポを修正しましたので、お確かめください。