この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は五代十国の混乱を治めて統一した宋(北宋)についてです。宋の統治にはどんな特徴があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:宋(北宋)の統治はそれまでの中国王朝と何が違っていたのか?

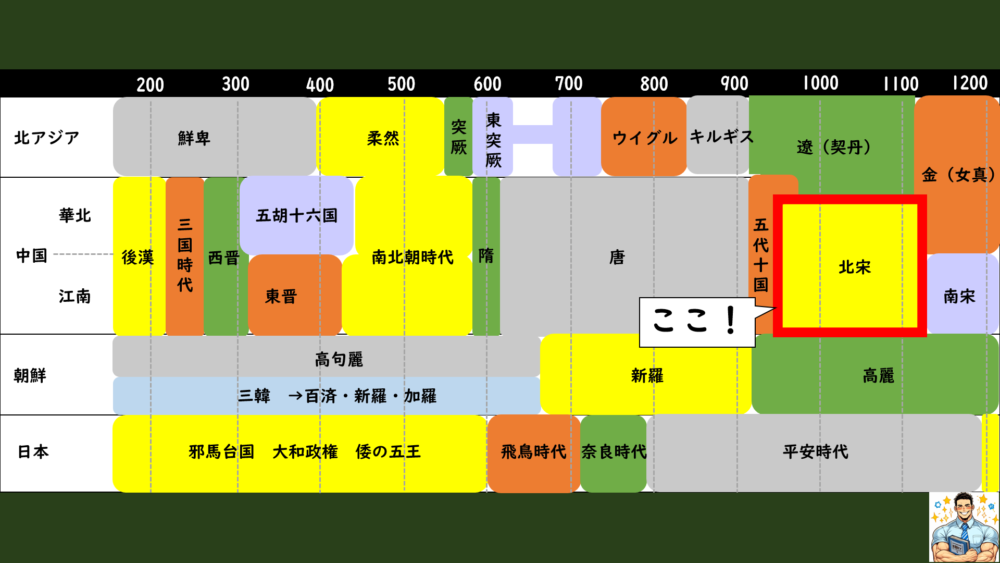

今回の時代はここ!

建国

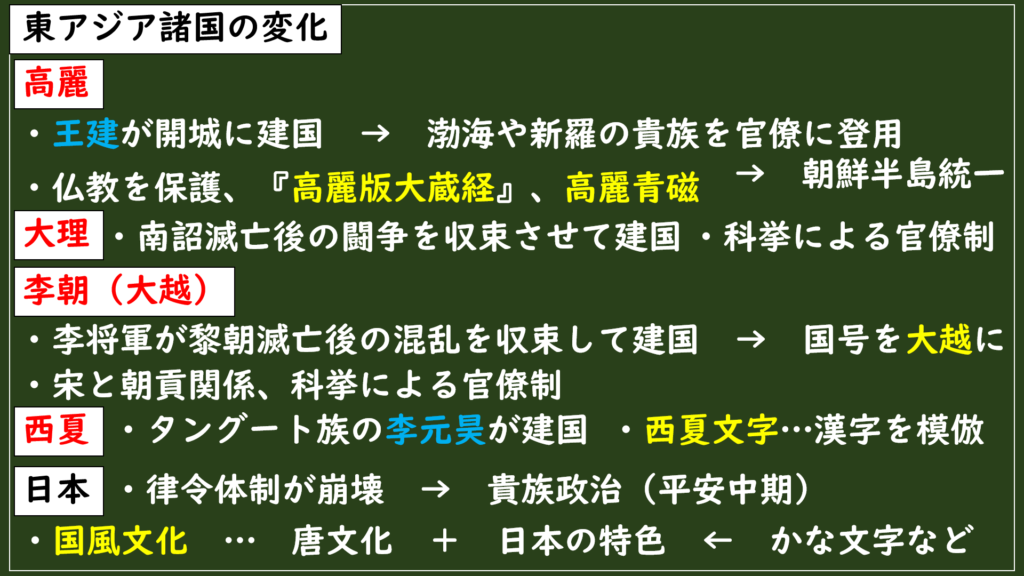

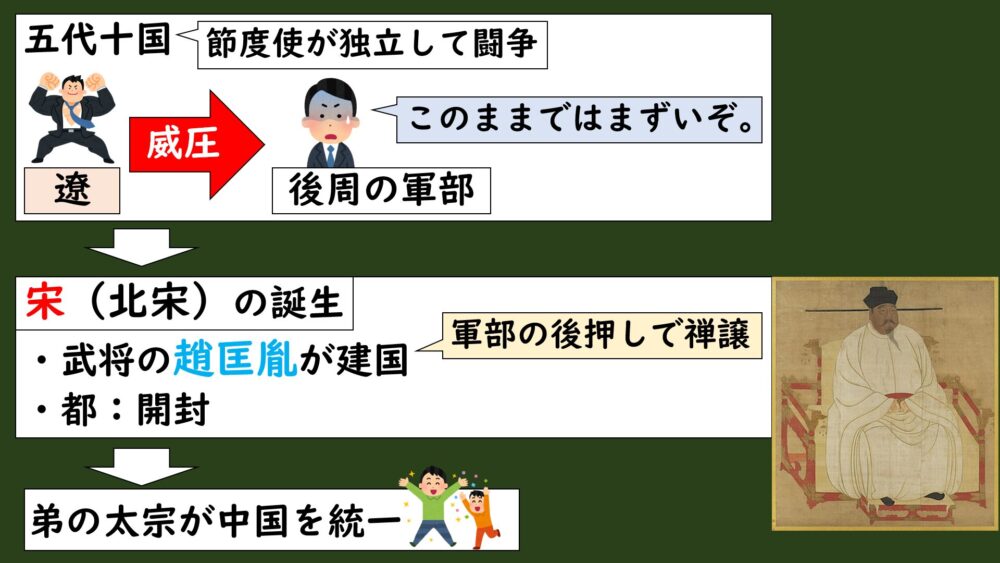

中国では唐の滅亡後、五代十国と呼ばれる節度使(藩鎮)が王朝を建てて争い合う群雄割拠の混乱が続いていましたよね。

五代十国の後周という王朝では、北方に成立したキタイ(遼)の侵攻を恐れた軍部が、武将の趙匡胤(ちょうきょういん)を押して皇帝の座に就かせたことで、政権交代が起こりました。

この趙匡胤による政権交代によって誕生したのが宋(北宋)という王朝だったんです。

後に南宋が成立するので、ここでの宋は「北宋」と呼んだりもします。以下は北宋のことを「宋」と表記しますね。

ちなみに趙匡胤は当時7歳だった皇帝から禅譲というかたちで皇帝の座に就きました。

開封を都とした趙匡胤(太祖)の後は、弟の太宗が引き継いで五代十国の群雄割拠を治めていき、宋は中国の統一を果たすこととなりました。

統治

文治主義

宋の統治の特徴といえば、文治主義ですね。

文治主義とは、武将などの軍人ではなく、科挙によって選ばれた文人官僚が中心となっておこなわれる政治のことを言います。

逆に軍人中心の政治を武断政治と言います。

創始者の趙匡胤の時代から文治主義が取り入れられて、官僚を選抜する科挙の整備がおこなわれました。

隋や唐の科挙では、科挙以外に貴族の子弟を採用する制度があったんですが、宋ではそれが廃止されて、官僚への道は科挙だけに限定して、採用の枠が拡大されていくことになりました。

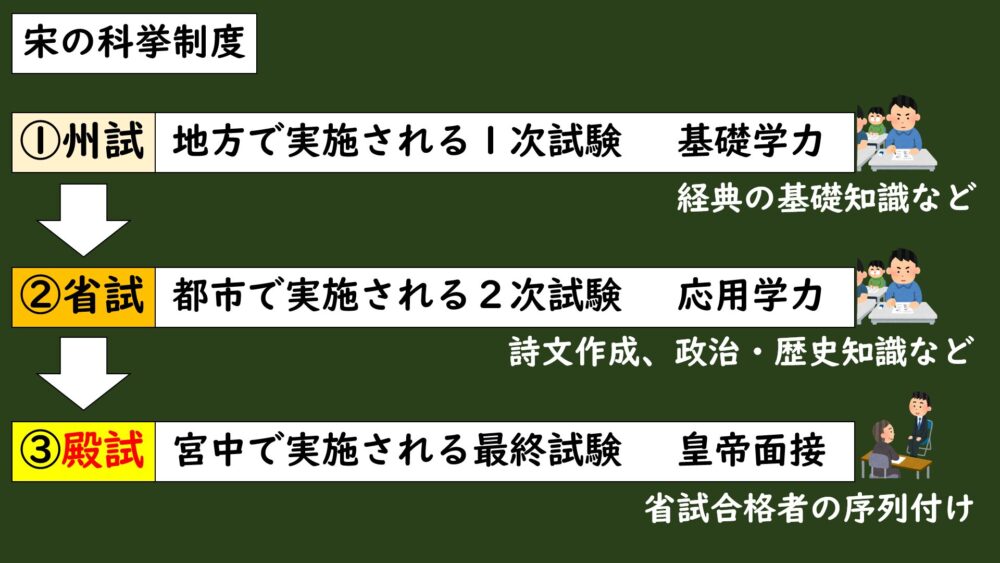

科挙で採用されるまでの制度でも整備がおこなわれます。

①州試・・・3年に1回実施される地方での1次試験。主に基本的な学問や経典の知識が問われ、州試を通過すると、次のステップへ進む資格を得られた。

②省試・・・州試の翌年に都で実施される2次試験。礼部の管轄でおこなわれる。州試よりも深い儒教の古典や、詩文の作成、政治・歴史の知識が問われた。

③殿試・・・皇帝自らが試験管として宮中で実施される最終試験。途中からは選抜ではなく、省試合格者に序列をつけることが目的となった。

皇帝自らが試験する殿試は、省試での不正がきっかけでできたそうですよ。

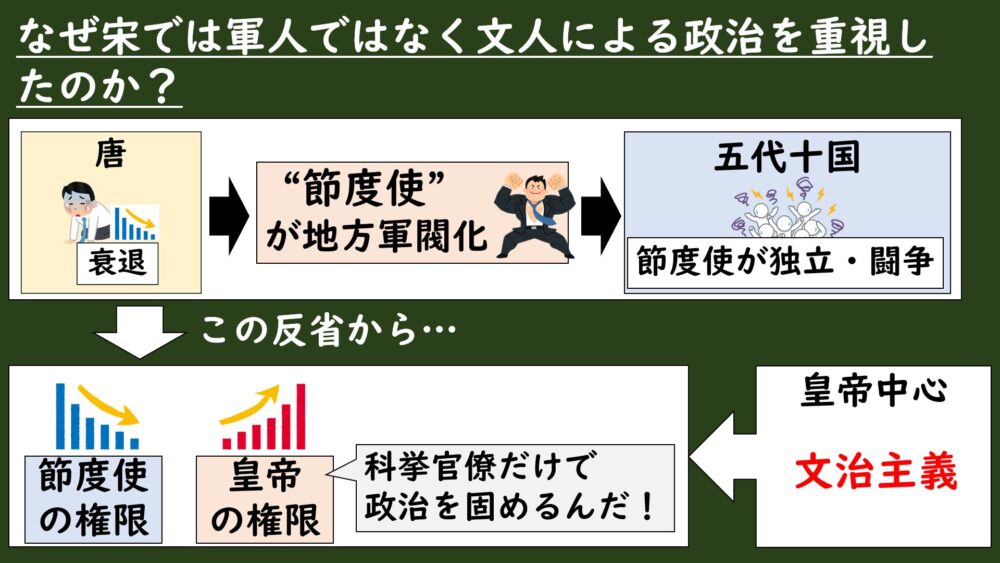

SQ:なぜ宋では軍人ではなく文人による政治を重視したのか?

ではなぜ宋では武断政治ではなく、このような文治主義を重視したんでしょうか?

それにはそれまでの社会状況に原因がありました。

冒頭でも説明した通り、唐の後期では財政難から、地方の統治を軍人に任せる節度使という制度で委任していましたよね。

しかし、その節度使に権限が集中したことで、次第に独立政権のようになっていき、軍閥化(藩鎮)してしまいましたよね。

そこから唐が滅亡してしまい、節度使たちが独立した王朝を建てて五代十国という群雄割拠が起きました。

このような状況を統一した宋の皇帝は、

統治を安定させるためには、地方を節度使ではなく中央から派遣された官僚に管理させるべきだ!

ということで、節度使(軍人)が台頭してしまったという反省から、中央政府から皇帝の息がかかった官僚(文人)を派遣することで、皇帝中心の中央集権体制を築こうとしたんです。

そのためには大量の官僚が必要となったので、科挙が整備されることになったんですね。

なので貴族や軍人の官僚採用も廃止して、科挙官僚(文人=非軍人)だけで政府を固めることで、皇帝を中心とする文治主義が完成したというわけなんです。

唐後期や五代十国時代の節度使対等の混乱を反省し、安定した政治を求めて文人(科挙官僚)による統治を重視したため。

宋は節度使の権限を削りながら、それまで節度使に依存していた軍事力を補うために、皇帝直属の親衛隊も強化していきました。

結果として中央政府の力は強化されましたが、大量の官僚や軍隊を維持するための費用が国家財政を悪化させていくことになります。

外交

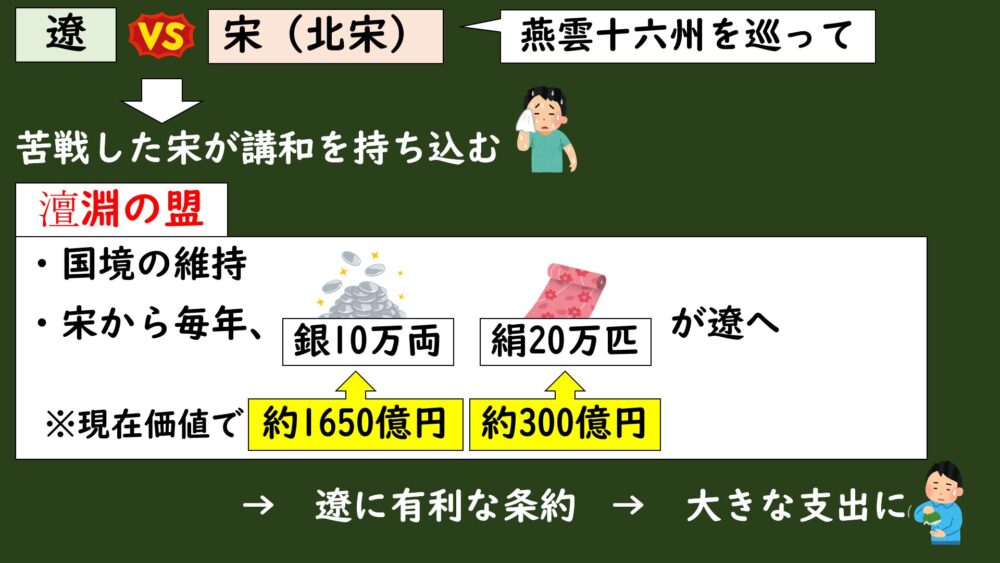

宋が成立した頃、北方には華北まで進出していた遼(キタイ)が強大な王朝として君臨していました。

遼は五代十国時代に華北の燕雲十六州という領土を獲得していました。

その領土をめぐってその後の中国王朝が奪還を目指して遼と抗争していたんですが、宋が成立した後も奪還を目指して抗争を繰り返していました。

しかし、宋は遼との戦争の出費が大きくなって負担にもなっていました。

なので、遼が攻勢に出た1004年に宋は和平交渉に臨み、国境の維持や毎年遼へ銀や絹を贈ることを約束した澶淵の盟を結ぶことにしました。

・宋が毎年遼に銀10万両と絹20万匹を贈る。

・両国間の国境を現状のまま維持する。

・両国が互いに攻撃しないことを約束する。

詳しい内容は[8-1.1]キタイ(契丹・遼)で紹介しているので、そちらをご確認してください。

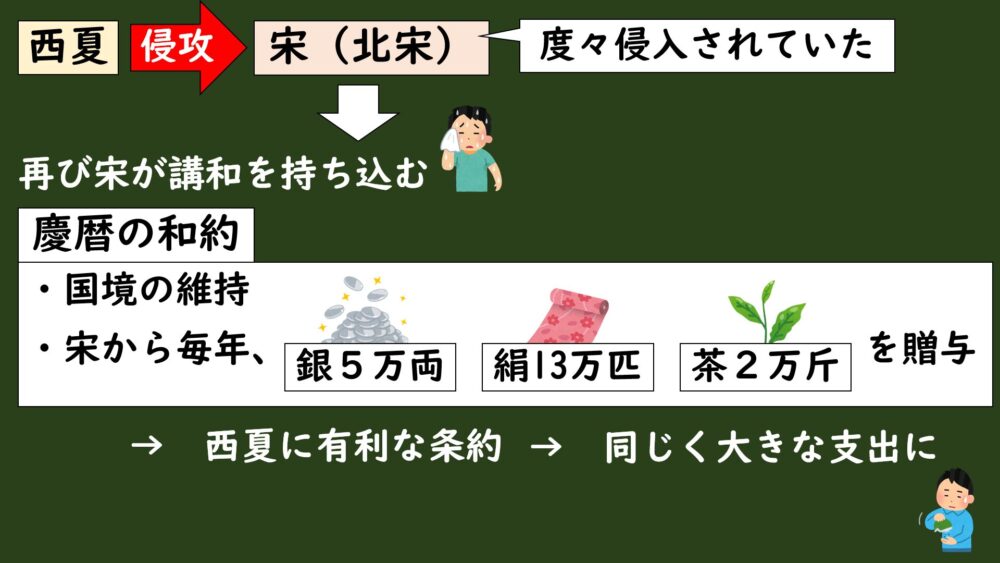

加えてその後に成立した西夏にも度々領土を侵攻されていたので、宋は同じく和平交渉によって解決を図り、慶暦の和約(けいれきのわやく)が結ばれました。

・宋が毎年西夏に銀5万両、絹13万匹、茶2万斤を贈る。

・両国間の国境を現状のまま維持する。

・両国が互いに攻撃しないことを約束する。

なぜ宋は周辺諸国と和平交渉という方法で解決しようとしたんでしょうか?

宋は節度使を解体して、皇帝直属の軍隊を整備していましたよね。

しかし、軍隊を整備して間もなく、周辺諸国に比べて軍事力で劣っていて、さらに国内の経済を優先したことで和平交渉という手段になったみたいです。

しかし、遼や西夏への毎年の贈与は、官僚制と合わせて財政負担を大きくしていくことになってしまいました。

このように、宋は文治主義を重視した結果、緊張関係にある周辺諸国に贈与する形で外交を安定させようとしたんです。

王安石と新法

王安石

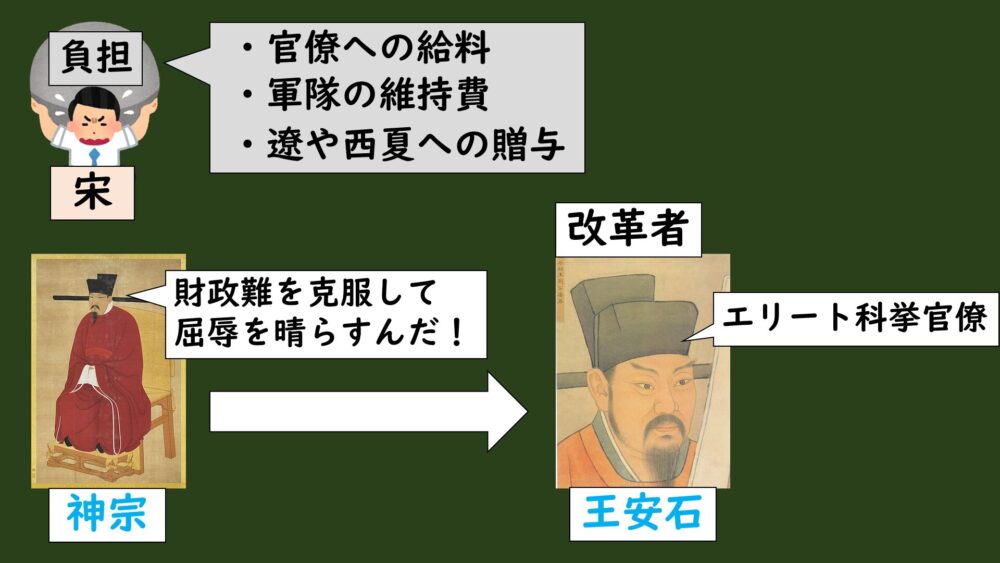

大量の科挙官僚への給料や軍隊の維持費、加えて遼や西夏への物資の贈与、これらが宋の財政を圧迫していき、次第に財政難に苦しむことになっていきました。

皇帝が神宗の時代になると、この財政難を解消して遼や西夏への屈辱を晴らすために、ある人物が改革に乗り出します。

その人物とは王安石(おうあんせき)という人物で、若くして科挙に合格したエリート官僚でした。

王安石は優秀な官僚ながら、高官を辞退するような控えめな性格だったんですが、神宗に抜擢されて改革に乗り出すことになりました。

新法

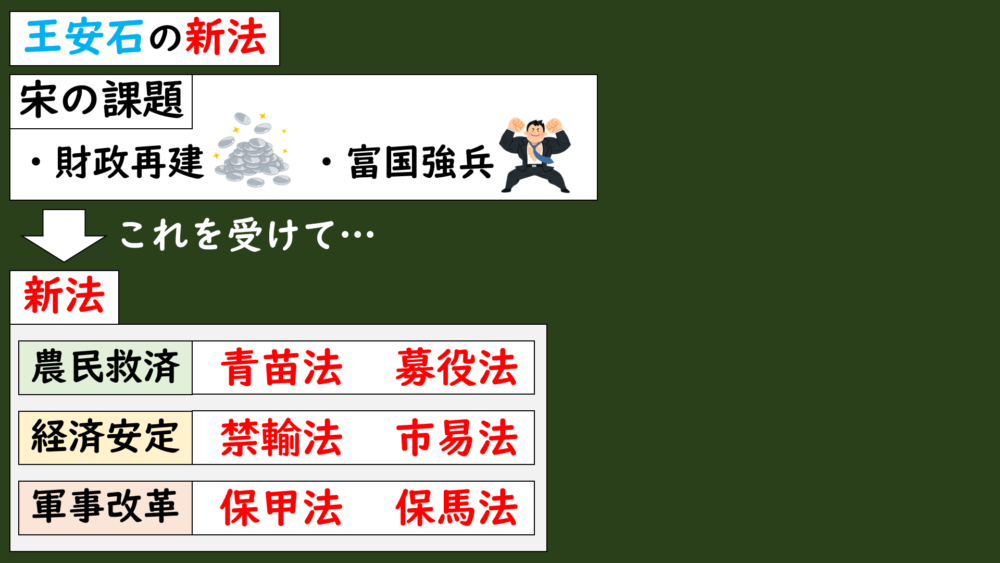

王安石に課された課題は以下の通りです。

・財政再建

・富国強兵

この課題をクリアするために王安石がおこなったのが、「農民救済」・「経済安定」・「軍事改革」の3本柱で構成された新法の実施でした。

以下が新法の主な内容になります。

✔農民救済策・・・青苗法(せいびょうほう)、募役法(ぼえきほう)

✔経済安定策・・・均輸法(きんゆほう)、市易法(しえきほう)

✔軍事改革策・・・保甲法(ほこうほう)、保馬法(ほばほう)

ではそれぞれ詳しくみていきましょう

農民救済策(青苗法、募役法)

「農民救済」は、食糧生産の中心を担う農民の生産性を高めて、財源を増やそうという目的で実施されました。

・青苗法(せいびょうほう)

青苗法とは、春の植え付け期に貧しい農民に金や穀物を低金利で貸し付けて、秋の収穫期に穀物で返還させるという制度です。

民間でも地主や商人などによる貸付があったんですが、めちゃくちゃ利息が高かったので、政府が低金利で貸し付けて農民の負担を軽くすることで、没落して農地を手放してしまうのを防ごうという政策でした。

民間では利息が100%(貸付額の2倍返還)になることもあったんですが、青苗法では20%に設定されていたので、かなり良心的ですね。

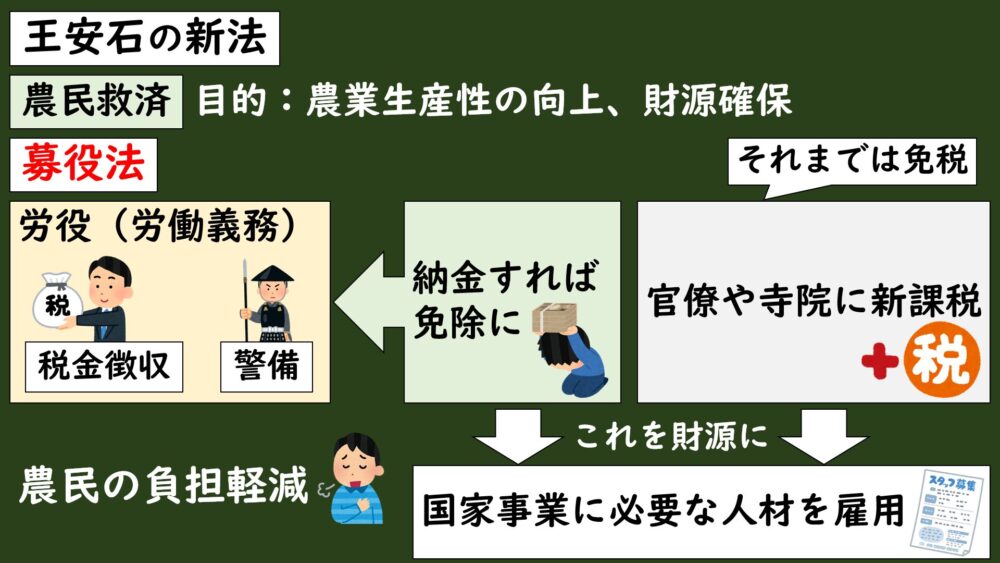

・募役法(ぼえきほう)

募役法とは、農民の労役(労働義務)を免除する代わりにお金を納めさせて、その財源を基に国の事業に必要な人材を雇用するというものでした。

農民には農作業とは別に、税金の徴収や輸送、警備などの仕事をする労役があったんですが、この募役法によって、農民は金を払えば免除してもらえることになったんです。

さらに財源を確保するために、それまで免税されていた官僚やお寺にも納税が義務化されることになり、農民は農作業に専念できるようになって負担が軽減されることになりました。

王安石は「則ち農時奪われずして民力均し。」と言っていて、要は「農民が農作業に専念できるようになり、社会全体の労働負担が均等化される。」と説明しています。

経済安定策(均輸法、市易法)

「経済安定」は、大商人の利益独占を抑えて、政府が流通と価格を安定させようという目的で実施されました。

・均輸法(きんゆほう)

均輸法とは、物価が安くなった時に買い入れて、物価が高くなったら売り出すことで、物価の安定と流通を目指したものです。

農民が収穫した穀物を輸送する際にかかる費用などで値上がりするのを防ぐために考案されたそうです。

均輸法は前漢の武帝の時も似たような「均輸・平準」が実施されていましたね。

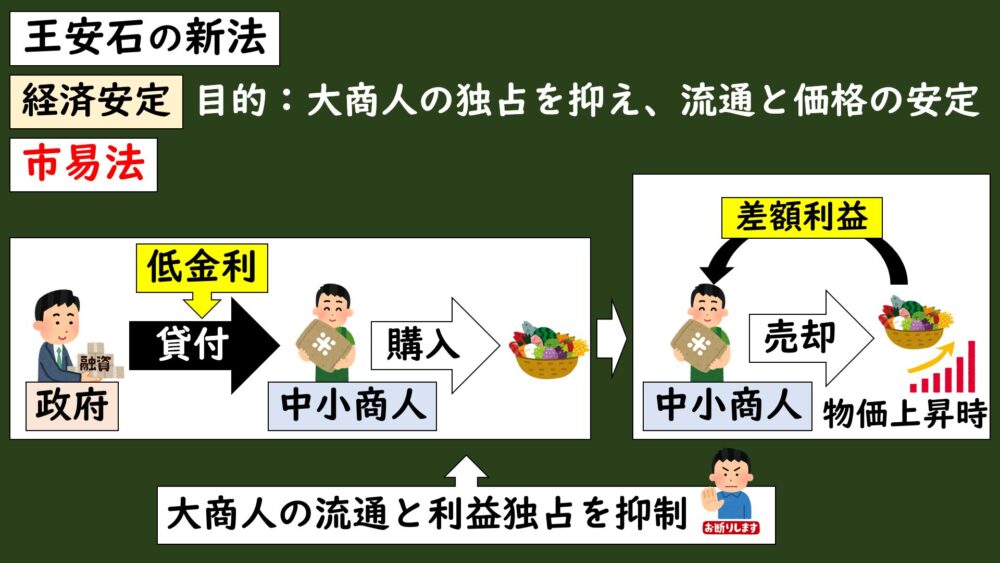

・市易法(しえきほう)

市易法は、中小商人を支援し物価を安定させるために導入された制度でした。

政府は中小商人に低金利で貸し付けをして、それを基に物資を購入させます。

そして物価が上がった時期に売却させることで、その利益を商人に還元するという仕組みでした。

この中小商人への貸付を専門にする機関も設置されて、同時に問屋の役割も担って流通の管理もおこないました。

この市易法は、利益と流通を独占する大商人から中小商人を保護して、流通と価格を安定させる目的で実施されました。

軍事改革策(保甲法、保馬法)

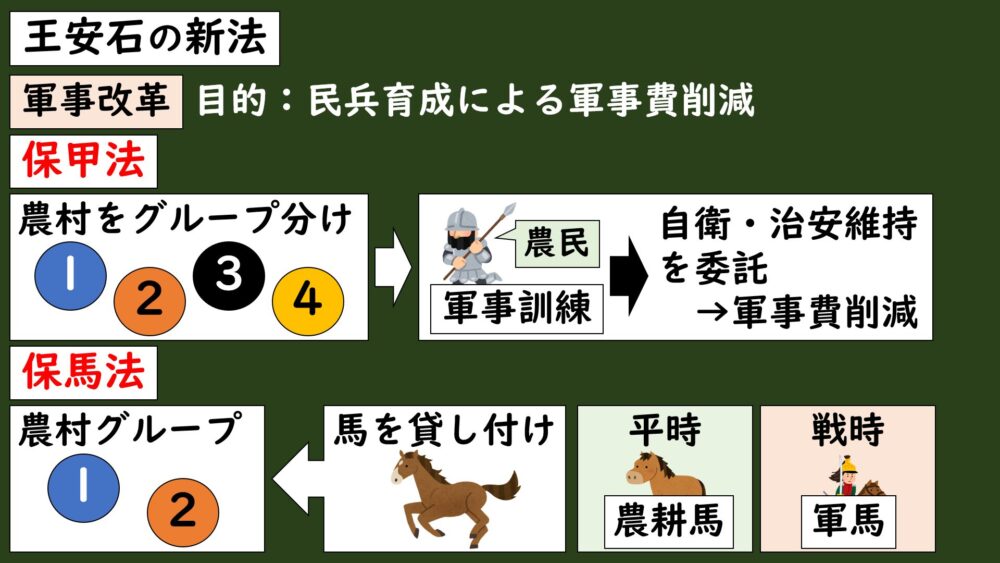

「軍事改革策」は、それまで軍隊を担っていた傭兵に替わって、民兵を育成することで軍事費の削減を目的として実施されました。

・保甲法(ほこうほう)

保甲法とは、農村をグループ分けして、成年男子に軍事訓練をさせることで自衛や治安維持を任せて、軍事力の効率化を目的としたものでした。

要は地方の警察業務を農村の民兵に委託して、軍事費を節約しようという制度です。

・保馬法(ほばほう)

保馬法とは、保甲法で分けたグループに対して政府が馬を貸して、普段は農耕馬として飼育させて、戦争になったら軍馬として利用するという制度でした。

これによって軍馬の飼育を農村に委託して、維持費を削減し、軍馬の不足を補うという目的があったんです。

これら王安石の新法によって、宋は財政難を一時克服して海外遠征をおこなうほどに国力を回復させることに成功することができました。

新法党と旧法党

王安石の新法によって宋は一時的に財政難を克服するほどの成果をあげます。

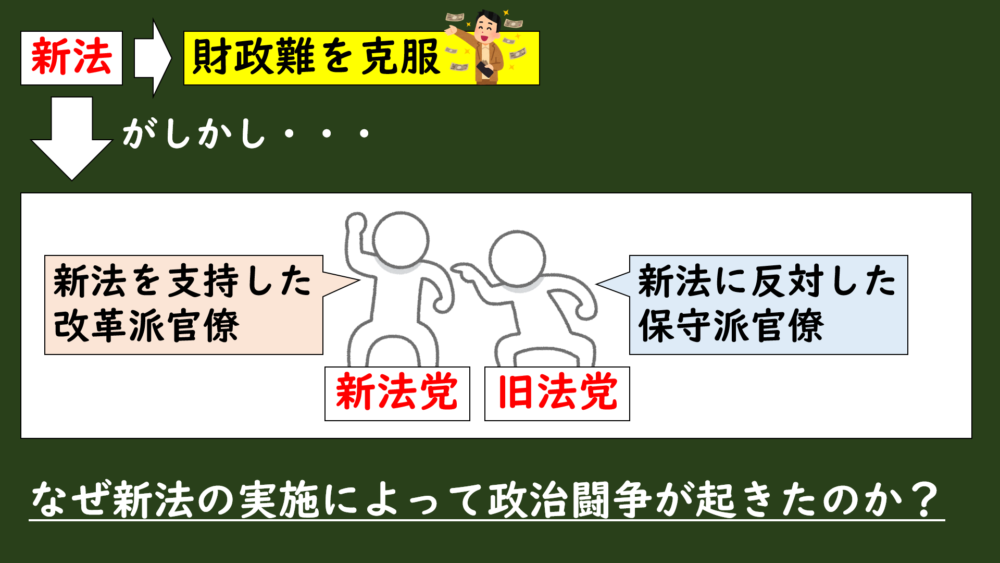

しかし、この新法の実施によって、政府内では新法を支持する新法党と、反対する旧法党に分かれて政治闘争が起きてしまったんです。

✔新法党・・・王安石の新法を支持した改革派官僚。

✔旧法党・・・王安石の新法に反対した保守派官僚・学者。

SQ:なぜ新法の実施によって政治闘争が起きたのか?

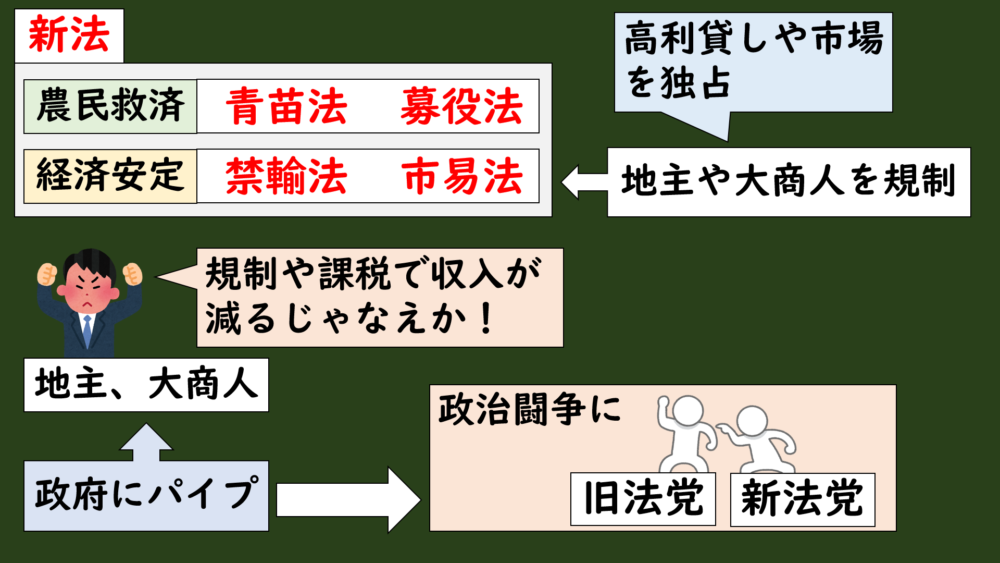

ではなぜ新法の実施によって政治闘争が起きてしまったんでしょうか?

それは、新法はあるターゲットに対して規制を敷いた改革でもあったことに原因はがありました。

そのターゲットとは誰だったかわかりますか?

そのターゲットとは、高利貸しや価格操作によって利益を独占していた”地主や大商人”たちのことです。

地主や大商人の主な批判は以下の通りです。

青苗法で政府が低金利で貸し付けるから、高利貸しの俺たちが儲からなくなったじゃねえか!

募役法のせいで俺たちの土地にも課税されて損じゃねえか!

均輸法や市易法のせいで俺たちの収入が減っちまうじゃねえか!

ということで、新法によって地主や大商人の特権が規制されてしまったことで、彼らから反発を受けることになったんです。

しかも彼らは経済の中枢にいて、かつ政府にパイプも持っていたので、取り込んだ官僚や学者を通じて政府内で反王安石・反新法の旧法党を組んで、政治闘争が起きたというわけなんです。

地主には育ちの良い官僚もいたため、彼らも旧法党として徒党を組みました。

こういう既得権益を潰そうとする改革派と、それを守ろうとする保守派の闘争は現代政治でもよくみられますよね。いつの時代も変わりませんね。

地主や大商人の既得権益を規制しようとしたことで反発を受けて、政府内で反新法の旧法党が出現して政治闘争に発展した。

新法党と旧法党は激しく対立し、神宗の死後は王安石も辞職して政界から退くことになってしまいました。

その後は旧法党の官僚によって新法がすべて廃止されて、その後また新法党が盛り返したりと、対立は続いていき、政治的混乱を招くことになってしまいました。

旧法党の代表的人物には歴史書『資治通鑑』を編纂した司馬光や、詩人として大成した蘇軾(そしょく)などがいました。

彼らについては宋の文化のところでみていきましょう。

まとめ

MQ:宋(北宋)の統治はそれまでの中国王朝と何が違っていたのか?

A:内政面では節度使の権限を削減し、中央集権化を進め、科挙制度によって優秀な文人を登用し、文治主義を重視して皇帝への権力集中を図った。一方、外交では武力を用いず贈与を通じた和平交渉による平和の実現を目指した。これらの点において従来の中国王朝とは異なる特徴を持っていたと言える。

今回はこのような内容でした。

次回は、混乱した宋に対して牙をむいた金という王朝でついてです。金は宋との関係においてどのように勢力を拡大していったんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント