この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は唐の支配は続いた東アジアで政権交代は起こります。モンゴル高原に建国されたキタイ(契丹)は、唐(中国)の後にどんな文化を築いたんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:キタイ(契丹)はなぜ中国にまたがる強大な王朝を築けたのか?

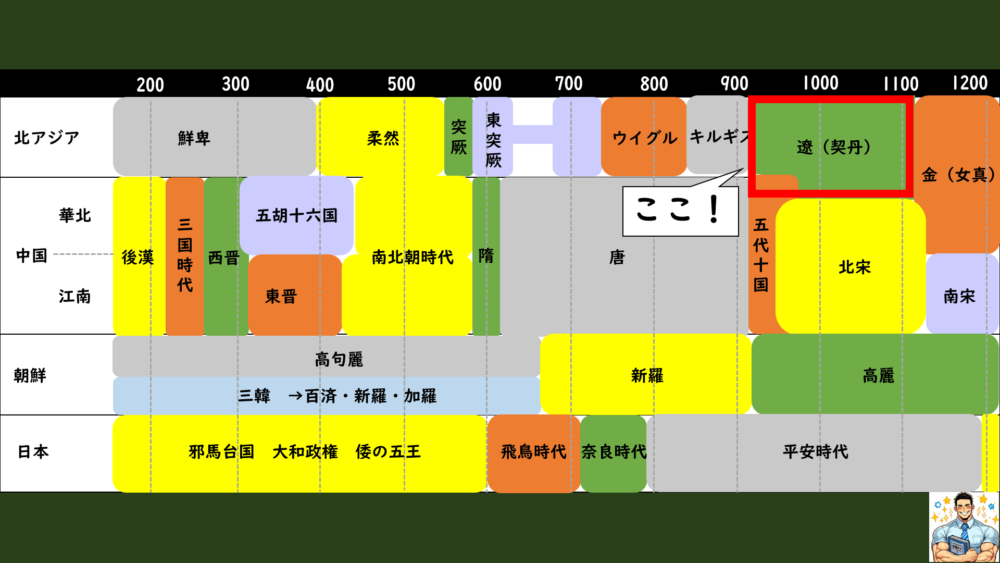

今回の時代はここ!

唐の衰退と滅亡

王朝の衰退

唐の衰退までの流れは[2-4.7]安史の乱と社会変化や[2-4.8]唐の滅亡と五代十国で説明しているので、復習になります。

初めの説明はざっくりとしたものになるので、詳しい流れを知りたい方は上のリンクからご覧ください。

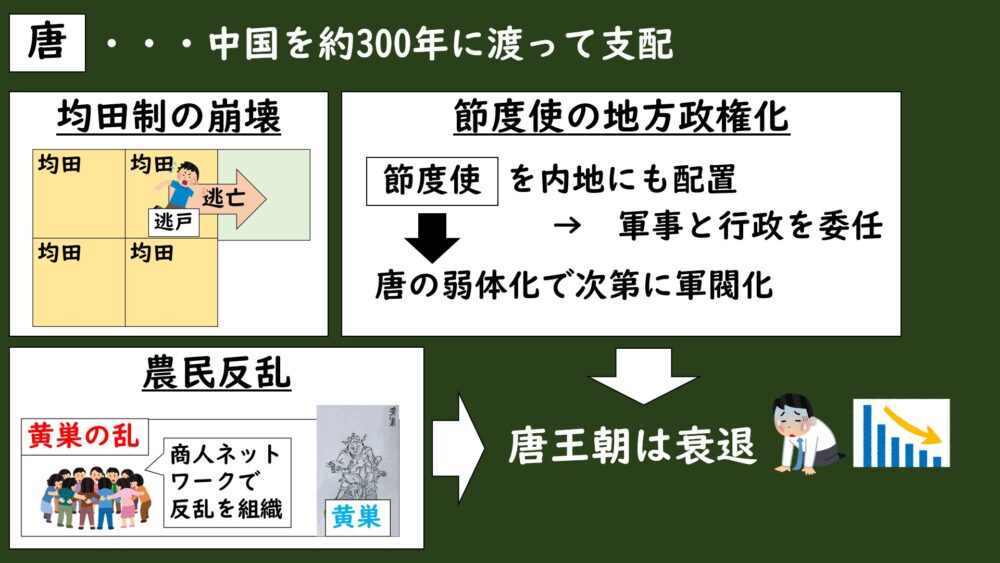

東アジアには、約300年に渡って唐が中国を支配していましたね。

しかし、唐も後半になると均田制の崩壊など、中央集権体制が揺らぎ始めます。

地方では節度使などによる地方分権化が進み、農民反乱も多発するようになっていき、王朝は衰退の一途を辿っていました。

安史の乱や黄巣の乱などがそうですね。

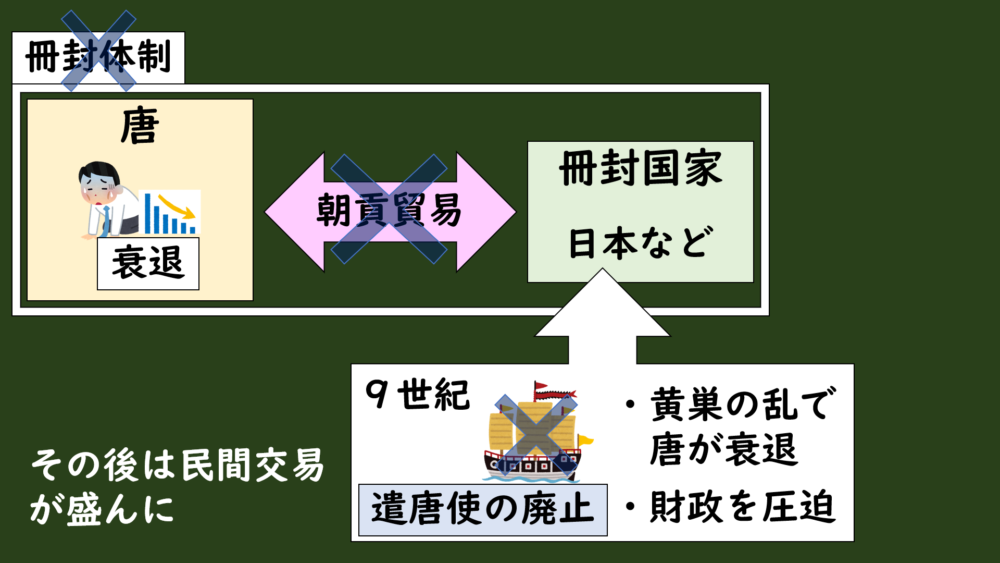

朝貢の衰退と滅亡

唐は王朝全体を統制することができなくなってしまったので、周辺諸国との冊封体制も続かなくなっていき、朝貢貿易もおこなわれなくなっていきました。

日本でも9世紀まで朝貢関係のもと遣唐使を派遣していたんですが、唐で黄巣の乱が起きたことで衰退してしまったのと、政府の財源的にも派遣するのが苦しくなったこともあって、遣唐使は廃止されてしまいました。

遣唐使は約250年間も続いて、奈良時代と平安時代初期に唐文化の影響を受けて、天平文化などの貴族文化が発展しました。

王朝による貿易は途絶えてしまったんですが、その代わりに民間の交易が活発になっていくことになります。

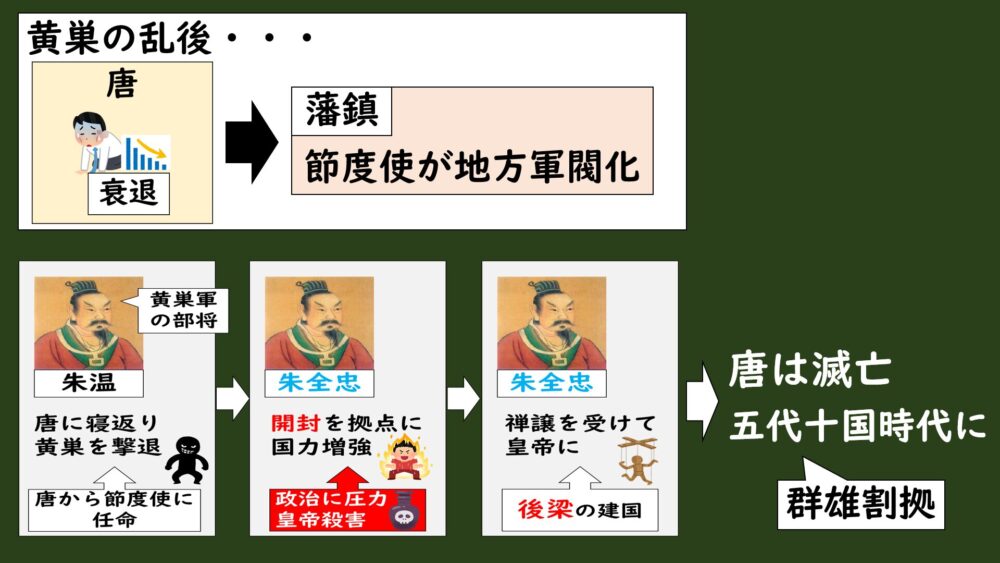

黄巣の乱が起きて衰退してしまった唐では、節度使が勢力を増して藩鎮として、地方の独立政権と化していきました。

そして、節度使の部将だった朱全忠が皇帝に迫って、皇帝を譲り受けたことで、907年に唐は滅亡することになりました。

唐滅亡後の中国では五代十国と呼ばれる、武断政治による群雄割拠の時代へと入っていくことになっていきます。

キタイ(契丹)(遼)の誕生・拡大

契丹

中国が群雄割拠になった後、その周辺地域でも政権交代が起こります。

その中でもモンゴル高原を支配して、華北まで勢力を拡大したのがキタイ(契丹)でした。

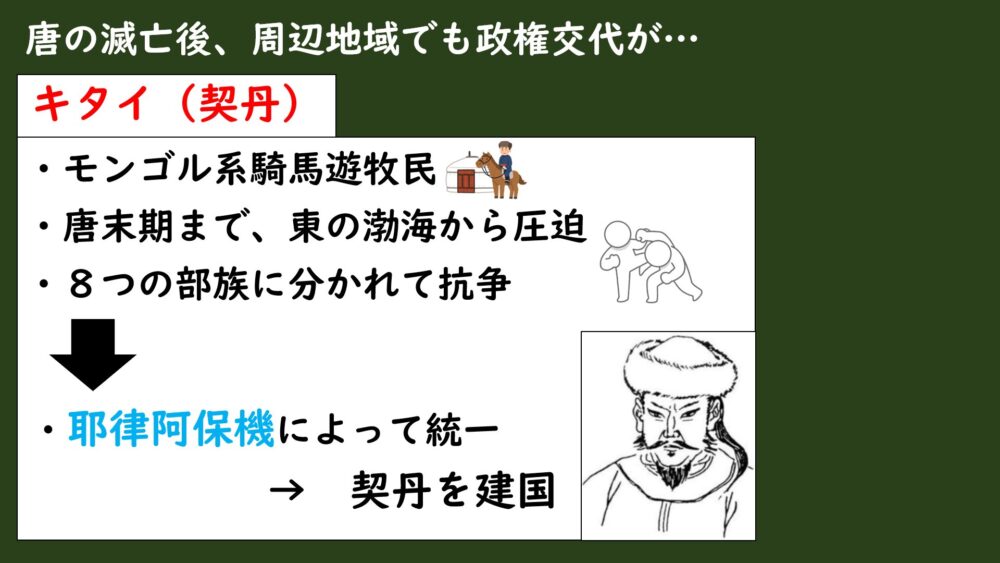

キタイ(契丹)はモンゴル高原の東で遊牧をしていたモンゴル系の騎馬遊牧民でした。

唐の時代に、渤海と同じくらいの勢力を持っていた時期もあったんですが、渤海に押されてしまい、8つの部族に分かれて争いあっていました。

しかし、唐が滅亡した後にキタイ(契丹)の8部族を統一したのが耶律阿保機(やりつあぼき)という人物です。

耶律阿保機は巧みな外交で次々と部族を吸収していき、916年に契丹を建国します。

SQ:なぜこの時期にキタイ(契丹)は統一されたのか?

ではなぜこの時期にキタイ(契丹)は統一されたんでしょうか?

もちろん耶律阿保機のカリスマ性もありましたが、統一にはその時の時代背景も関係していたんです。

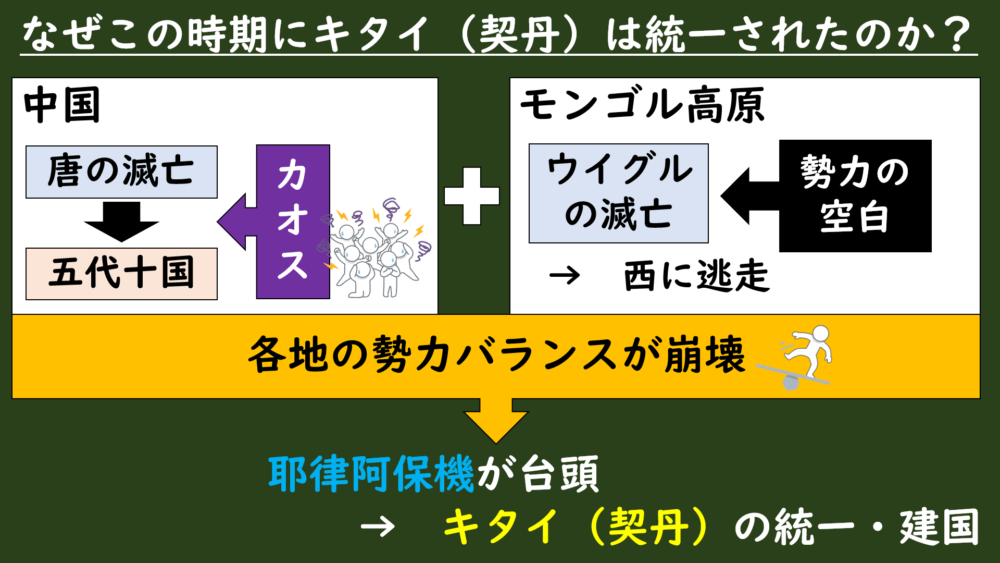

耶律阿保機が統一した時代は唐が滅亡した直後でした。

もともと滅亡する前から、地方は節度使が地方政権化していたので、唐が滅亡したことで地方政権が王朝を独立させてカオスな状況になっていました。

各地の勢力バランスが崩れたのと同時に、それまでモンゴル高原を支配していたウイグルもキルギスによって国家を滅ぼされて西に追いやられてしまいました。

このウイグル(トルコ系)の西進によって、オアシス地域に定住し、トルコのイスラーム化が起こることになります。

勢力バランスが崩れて、モンゴル高原に勢力の空白が起きたことで、耶律阿保機が台頭して契丹国が成立できたのではないかとされているんです。

唐の衰退・滅亡し、モンゴル高原に勢力の空白ができるなど、従来の勢力バランスが崩れたことで、その混乱に乗じて統一された。

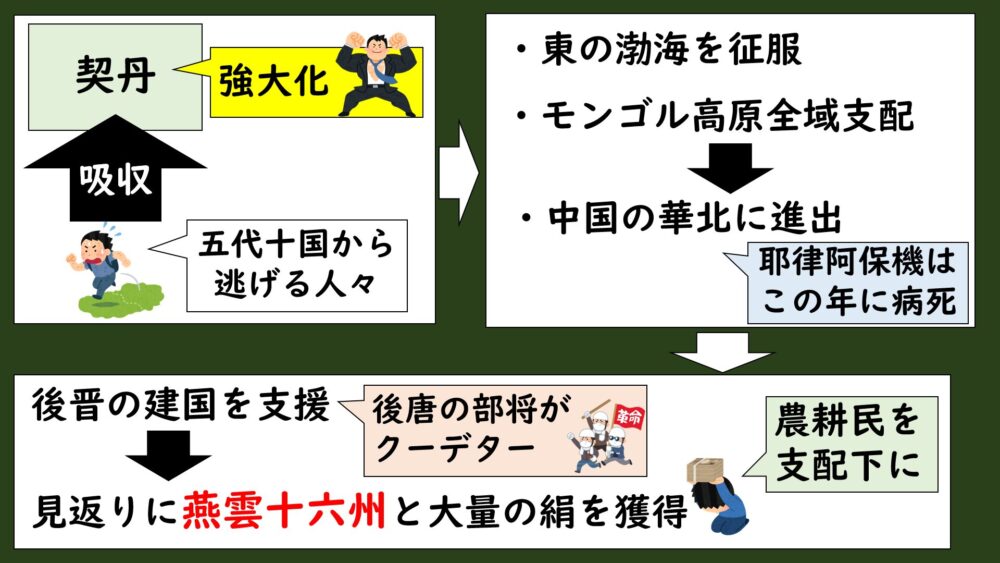

耶律阿保機率いるキタイ(契丹)は統一後、五代十国の混乱によって北に逃げてきた人々を受け入れていったことで、人口を膨らませていき、さらに強大化していきました。

勢力を拡大させたキタイ(契丹)は、騎馬の機動力を活かした戦術で、東の渤海を滅ぼしてモンゴル高原も全域を支配することに成功します。

そしてそのままの勢いで、中国の華北にも進出していきました。

耶律阿保機は、華北に進出した年に亡くなってしまいました。

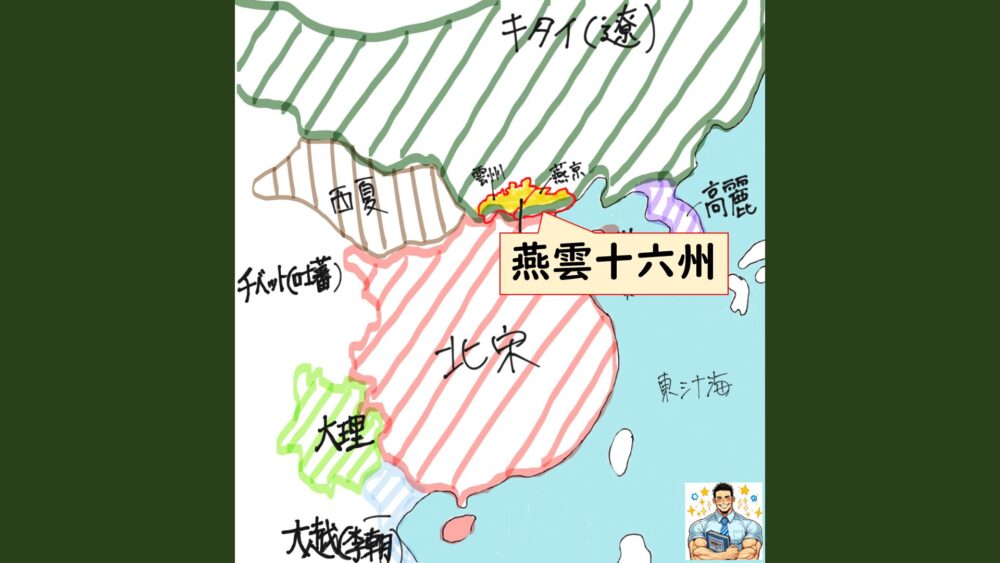

キタイ(契丹)が華北に進出していった頃、五代十国の一つだった後唐に対して、部将が反乱を起こして後晋が建国されました。

その反乱の際に、キタイ(契丹)に援軍を要請していて、その見返りとしてキタイ(契丹)は燕雲十六州の領土と、大量の絹を受け取る約束が交わされました。

この燕雲十六州には漢民族が暮らしていたので、キタイ(契丹)はこれ以降、農耕民を支配下に入れた広大な国家へと成長していきます。

遼

燕雲十六州を手に入れて、華北まで領土を拡大したキタイ(契丹)は、国号を中国風の遼(りょう)と改めます。

勢力を急拡大した遼では、国内で紛争が起こるようになってしまったので、領土拡大は一旦落ち着きますが、10世紀末ごろに国内が落ち着いて、領土拡大を再開させます。

まずはその頃、南の黄河上流に成立していたタングート族の西夏を服属して臣下にしてしまいます。

さらに朝鮮半島の高麗まで遠征して服属させるなど、遼の領土は広大なものへとなっていきました。

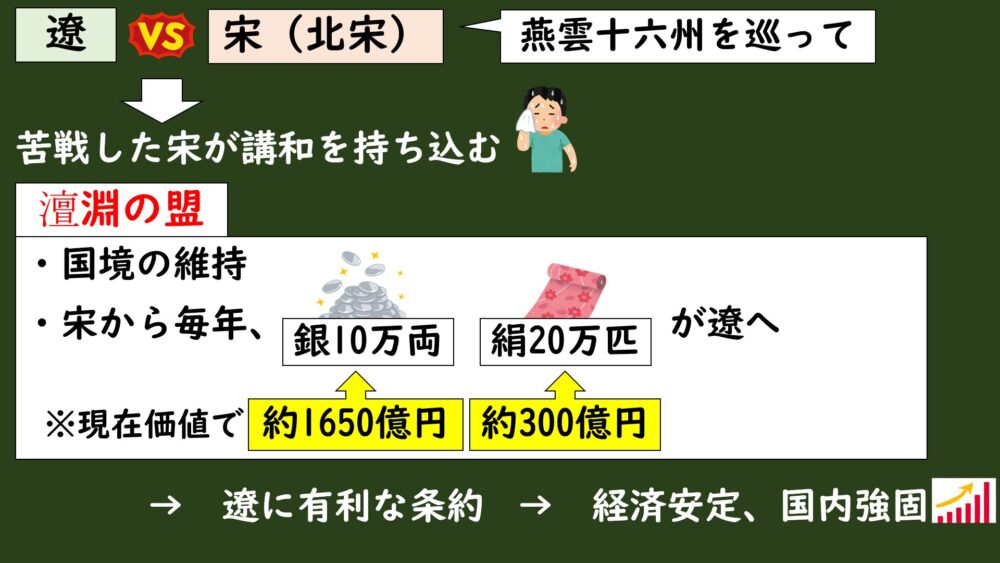

10世紀に中国で成立した宋(北宋)とも燕雲十六州をめぐってたびたび争うようになり、1004年には遼が南下して宋(北宋)の首都だった開封に攻め込みます。

苦戦を強いられた宋(北宋)は、遼に講和を持ちかけて澶淵の盟(せんえんのめい)という条約が結ばれました。

これは国境はそのままにして、友好関係として宋(北宋)が毎年遼に銀10万両と絹20万匹を遼に贈ることを約束するという内容でした。

銀10万両は、現代の価値にすると約1600~1700億円。(1両=16g)

絹20万匹は、約300億円になるそうです。(1匹=9.4m)

これを毎年はなかなかですよね。宋は平和をお金で買っていたというわけです。

この講和条約は遼にとって有利な条約であり、領土拡大が終わった代わりに、毎年莫大な収入が見込まれたので、国内の経済を安定させて王朝支配を強固にしていました。

統治

二重統治体制と征服王朝

SQ:キタイ(契丹)の統治は、それまでの遊牧民国家と何が異なっていたのか?

具体的には以前扱った突厥やウイグルなどと比較してみると良いかもしれませんね。

モンゴル高原を中心に華北まで勢力を拡大したキタイ(契丹)は、本拠地をモンゴル高原に残した状態で華北を支配していました。

なので、遊牧民の文化を残しつつ、中国の文化や制度を取り入れて独自のものに発展させる動きが出てきます。

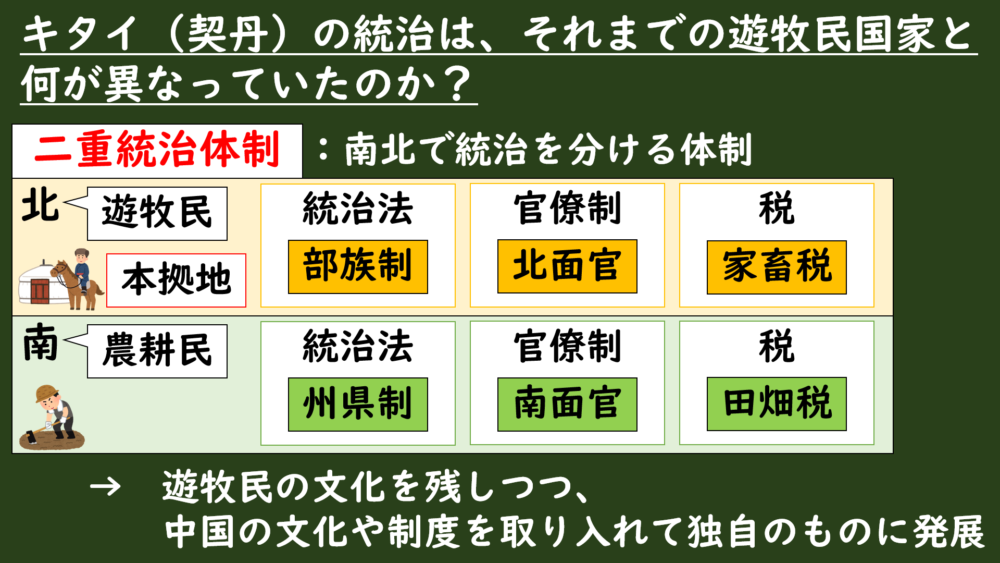

まず統治においては、北方に住む遊牧民と、南方に住む農耕民で統治をわける二重統治体制という方法を採りました。

これは、遊牧民に対しては部族制で統治し、漢人や渤海人などの農耕民は州県制によって統治するという方法でした。

部族制・・・氏族や部族ごとに自治的な運営が行われ、伝統的な習慣に基づいて支配が維持される仕組み。

州県制・・・全国を州と県に分け、政府が派遣した官僚が地方行政を担うことで安定した統治を実現する仕組み。

官僚制も、遊牧民には北面官、農耕民には南面官を作って別々に統治し、税金も遊牧民は家畜税、農耕民には田畑税に分けて課税していました。

ではなぜわざわざ分けて統治するめんどくさい方法を採ったんでしょうか?

その土地の文化や風習に合わせた方が、反発をうけずに安定するからです。

そうですね。

遊牧民の伝統を守りつつ、中国王朝の行政制度を活用することで、異なる民族の統治を円滑に進めようとしたんです。

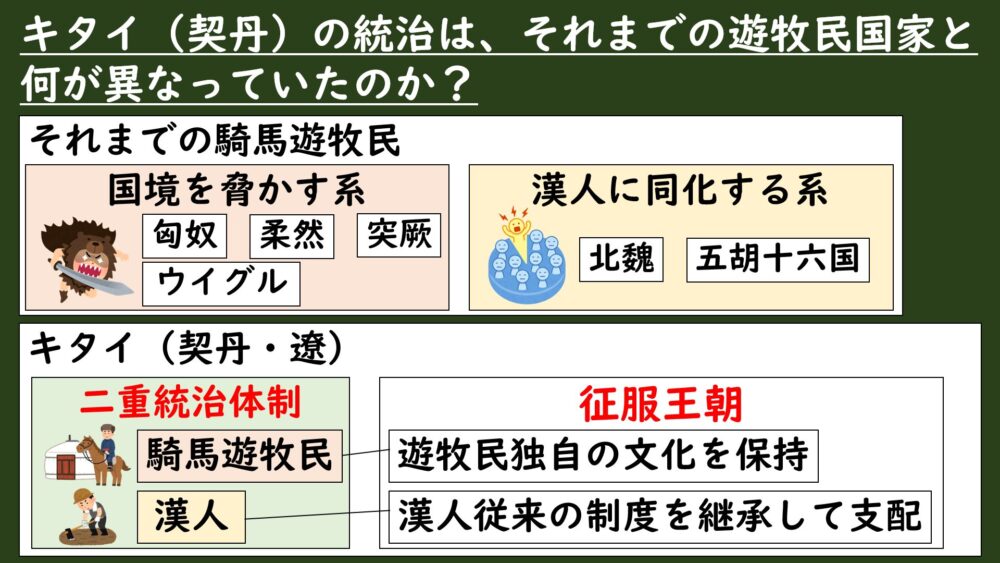

それまでの遊牧民は中国王朝の国境を脅かしながらも、モンゴル高原に留まる王朝(匈奴、柔然、突厥、ウイグルなど)もあれば、華北に進出して拠点を中国に移し、漢人(農耕民)の制度に完全に同化しようとした王朝(五胡十六国、北魏など)のどちらかでした。

しかし、キタイ(契丹)は中国に進出しながらモンゴル高原に拠点を置く王朝として初めて成立した王朝でした。

このような騎馬遊牧民が自分たちの文化を残しながら、中国を従来の制度を使って支配した王朝を征服王朝といったりします。

キタイ(契丹)や、その後の「金」「元」「清」などが征服王朝にあたります。

中国との国境を脅かすだけや、進出後に漢人と同化しようとした国家とは異なり、モンゴル高原に拠点を置きながら、中国(華北)まで進出し、騎馬遊牧民の文化を残しつつ、中国を従来の制度で支配していた点で異なっていた。

ちなみに国号は時代によって民族を表す「キタイ(契丹)」と中国風の「遼」と呼び方が違い、その時代の支配者によって、「騎馬遊牧民国家」か「中国王朝」のどちらで表すべきか揺れていたということがわかりますね。

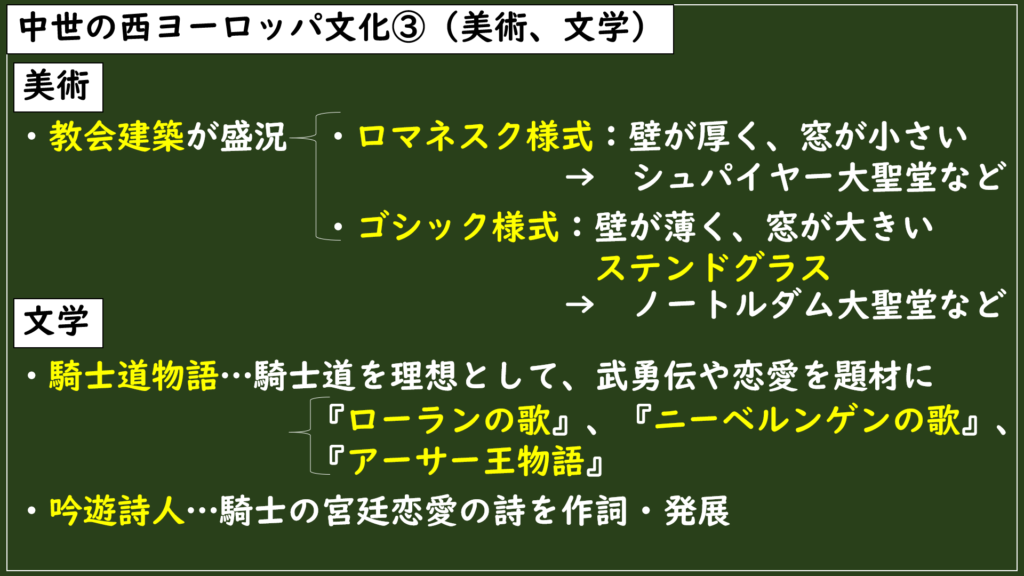

文化

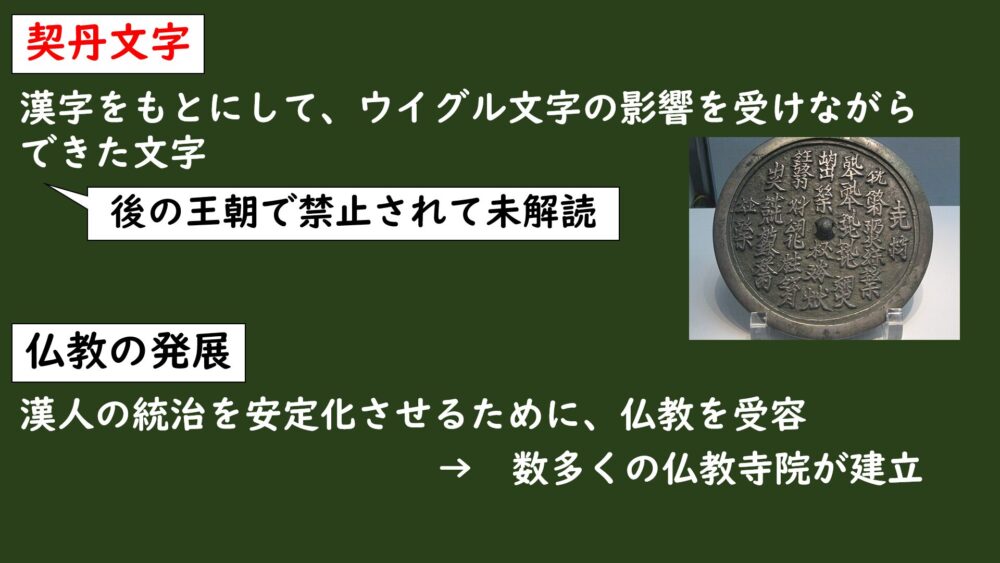

二重統治体制の中で、自分たちの文化を残しながら中国文化を取り入れた例として契丹文字があります。

これは漢字をもとにして、ウイグル文字の影響を受けながらできた文字で、耶律阿保機の時に大文字が作られて、その後に小文字が作られました。

この文字はその後成立した金王朝によって使用が禁止されてしまったので、現在では読める人がいなくなり、完全な解読には至っていないそうです。

中国から影響を強く受けた例としては仏教ですね。

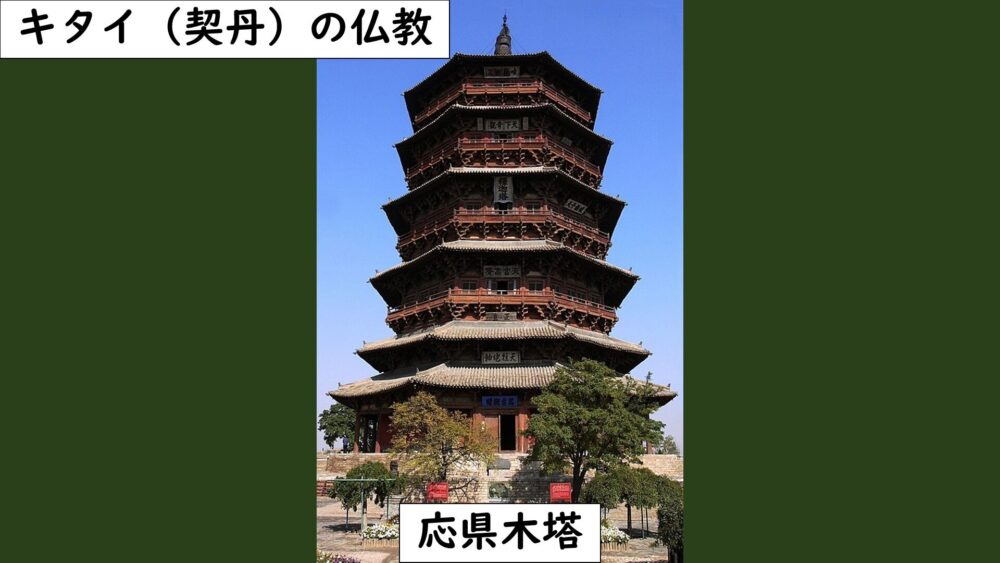

キタイ(契丹)(遼)は漢人の統治を安定化させるために、仏教を受け入れて積極的に発展させようとしました。

国内には数多くの仏教寺院が建立されて、現在でも文化財として壮大な仏塔が残っていたりします。

まとめ

MQ:キタイ(契丹)はなぜ中国にまたがる強大な王朝を築けたのか?

A:唐やウイグルの滅亡による勢力バランスの崩壊を背景に台頭し、遊牧民と漢人を別々に統治する二重統治体制を採用する征服王朝として支配を確立した。その結果、中国王朝の制度を受け継ぎつつも独自の文化を維持・発展させ、強大な王朝へと成長した。

今回はこのような内容でした。

次回はキタイ(契丹)と同じ時代に各地域で成立した王朝(高麗、大理、日本、大越、西夏)についてやっていきます。これらの成立した王朝にはキタイ(契丹)も含めてどんな共通点があったのでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント