この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回はこれらの各地の文化を吸収して、巨大な王朝が誕生します。もうお馴染みの流れですね。

ですが、中国文明は現在の日本にも影響を与える独自の社会制度を作り上げていきます。

今回からそれらを一緒に見ていきましょう!中国王朝史の始まりです!

MQ:殷と周とでは統治方法がどのように違うのか?

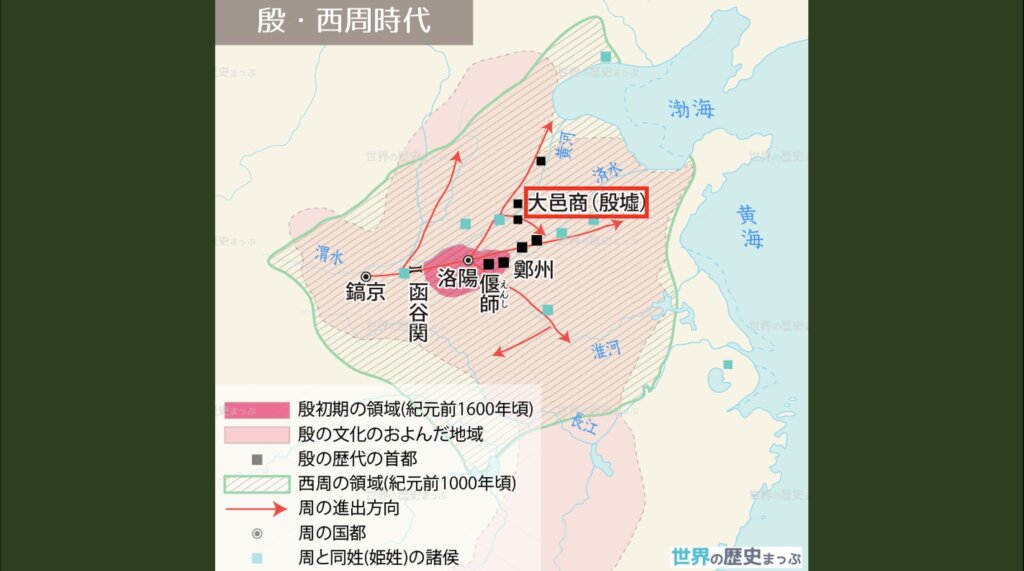

今回の時代はここ!

オリエントではエジプト新王国とヒッタイトが争っていた頃から、アッシリアが台頭して統一する頃ですね。

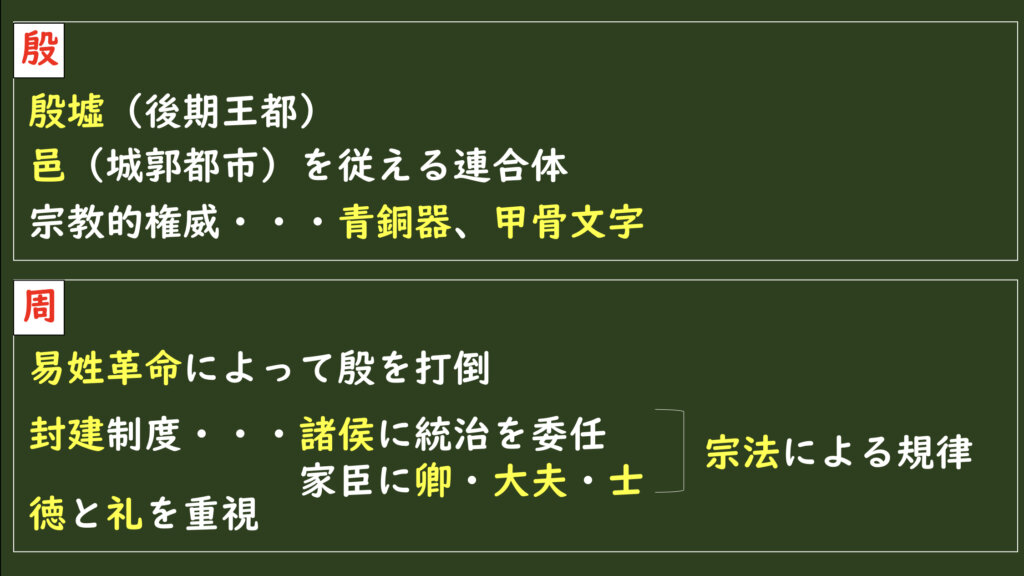

殷(いん)王朝

王朝は基本的に、人とモノが集まるところに指導者が現れ国家ができていきます。

農耕ができて、なおかつモノが運びやすい大河の付近に文明ができるのもこの原理ですね。

古代中国でいうと、黄河中流域がこれにあたりました。各地域の交通の要所だったんです。竜山文化もここで栄えましたね。

それらの文化を吸収する形で前16世紀頃に王朝が現れます。

それが殷(いん)王朝と呼ばれるものです。漢字が難しい、、、

後期にはみずからの都市を商(しょう)と呼んだことから中国では殷のことを商と呼んでいる。

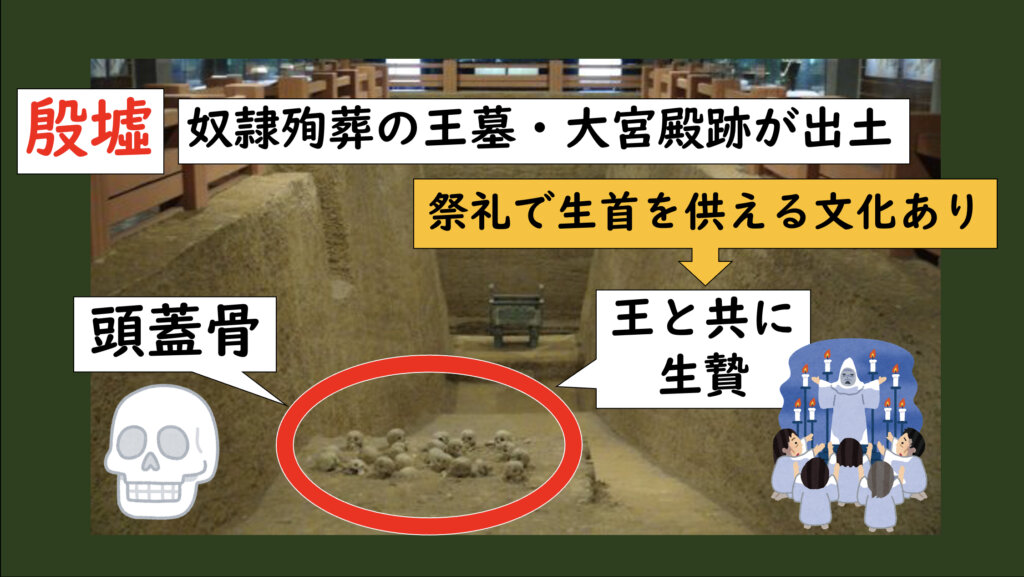

後期の王都であった殷墟(いんきょ)からは、西域の材料や南方のタカラガイなどが発見されていて、殷が当時広大な商業ネットワークの中心だったことがわかっています。

西域・・・現在の中央アジア、西アジア全域を指す。インドを指すこともある。

タカラガイ・・・古代中国では貨幣の代わりに使われていたとされる。

それだけ人とモノが集まって栄えていたんでしょうね。

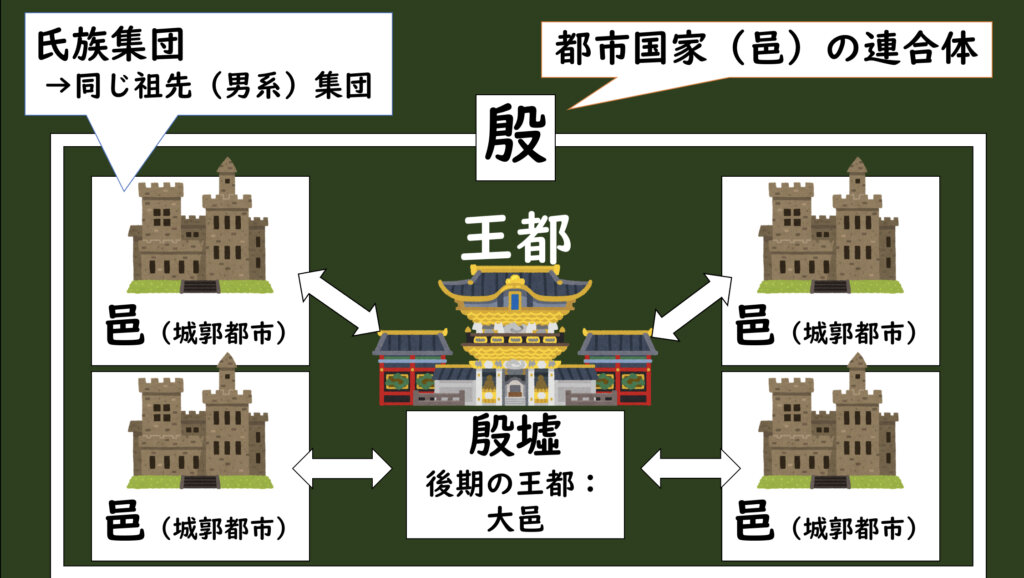

当時は、集落ごとに父(男)系の氏族集団が集まって共同生活を行っていました。簡単にいうと父側の親戚でまとまって同じ場所で暮らしていたんですね。

当然最初は数十人の小集落だったでしょうか、労働力が増えれば生産性も上がります。農耕や交易の拡大と共に人口も増加していったんでしょう。

そして集落は人口の増加に伴い、城郭都市となって邑(ゆう)と呼ばれるようになります。この邑はこれまでの世界史でいう都市国家です。(邑=都市国家)

城郭(じょうかく)・・・城をそれを中心とする外壁。外敵から身を守る設備。

城郭があったということは、どういう意味かわかりますよね?そう、すでに邑の間で資源をめぐって争いがあったということです。

その中で殷は豊かな経済力を背景に、最有力な邑である「大邑」として周辺の邑を従えていました。

要は、邑の連合チームのリーダーが殷だったんです。

SQ:殷はどのように邑の連合体を維持していたのか?

殷の統合は比較的ゆるやかで、直接支配していたのも半径20キロぐらいだといわれています。

ちなみに半径20キロは東京駅を中心とすると川崎駅や東京ディズニーランド、さいたま市まで行ける距離です。

では殷はどのようにして膨大な数の邑の支配を維持できたのか?それには、、、

殷には絶対かなわないから言うことを聞くしかない。

周辺の邑にこう思わせる必要があったんですね。どうやって思わせていたんでしょう?軍事力?お金?

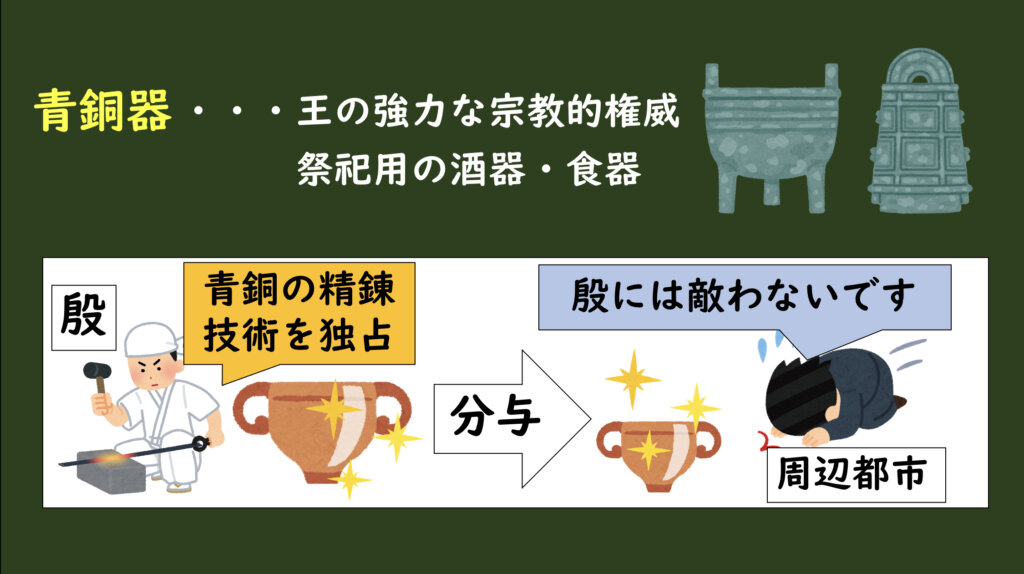

もちろんそれらもあったでしょうが、殷が権威を保持するために使ったのは青銅器の精錬技術だったんです。

殷はその精錬技術を独占していて、周辺の邑の首長たちに精巧で複雑な紋様のある青銅器を分け与えることで技術力をアピールして服従させていたんです。

「これで私達(殷)には敵わないだろ!?」みたいな感じだったのかな。

そしてそれらを使って祭祀(神への儀式)を実施し、宗教の権威も使って邑を従えました。これは古代おきまりのパターンですね。雨期などの天気予報の技術独占です。

周辺の邑に青銅の精錬技術や宗教的権威を見せつけることで権威を保持し支配を維持していた。

殷の文化

なので殷では国の重大なことは全部神の意見を聞くための占いを行って決定していました。狩猟採集に関わる軍事演習や、豊凶や雨風などの農業関連の占いが多かったそうです。まあ民衆の生活(国の経済)に直結するところですね。

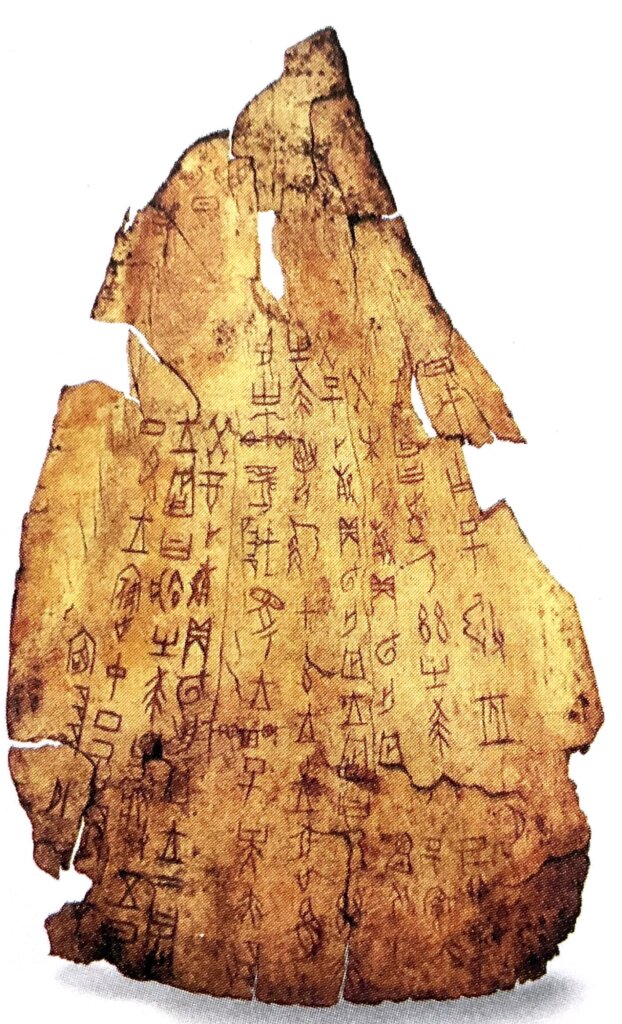

占う際に使われた文字は甲骨文字(こうこつもじ)と呼ばれ、現在の漢字の原型になっています。

なぜ「甲骨」と呼ぶのでしょう?

それは占いの際、亀の甲羅や牛の肩甲骨のくぼみに焼けた棒を押し当てて、それによってできたひび割れから神の意見を占っていたからなんです。その際の記録のために書かれた文字なので「甲骨文字」と呼ばれているんですね。

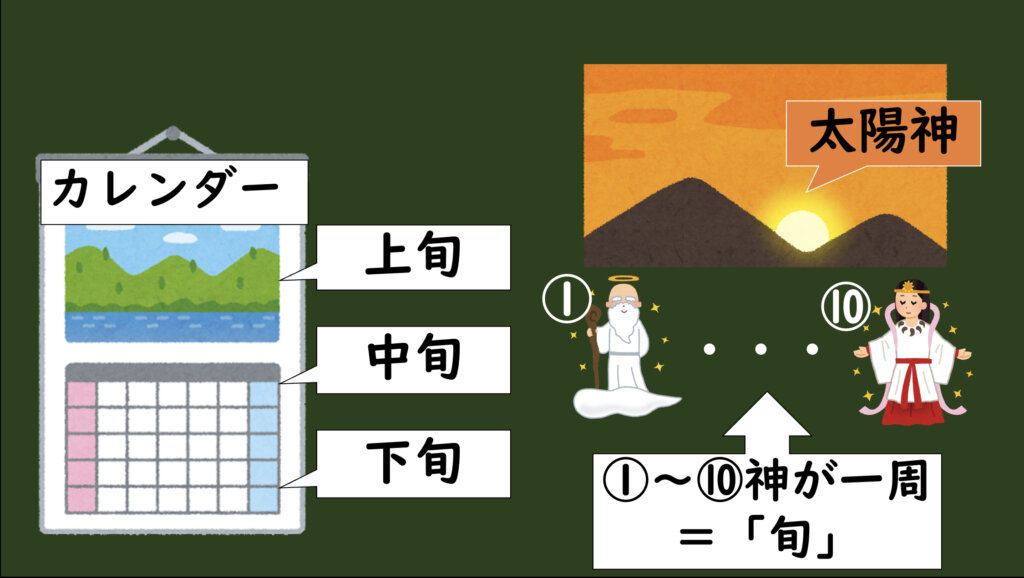

みなさんは普段、月をおおまかに分けた「上旬、中旬、下旬」という言い方を使いますよね。なぜ「旬」と呼ぶのか知っていますか?

これ実は殷の文化からできたものなんですよ。

殷では太陽神が信仰されていて、太陽は地中に10個あって毎日交替で出てくると信じられていました。その10個の太陽が一巡するのを「旬」といってその度に祭祀を行なっていたんです。

なで月の中で10日区切りに「旬」と呼んでいるんですね。こんなところにルーツがあったとは。

ちなみにこの10種類の太陽神と数詞である12支を組み合わせると全部で60通りあって、1巡するとこれを「環(かん)」と呼びました。なので日本でも60歳になると「還暦」と呼ばれ、いったん一区切りという感じなんです。

数詞・・・数量や順序を表す言葉。

12支・・・子・丑・寅から始まる数詞。日本では干支(えと)とも呼ばれる。

これらのようにして殷は神権政治にもとづいた連合体王朝を築いていったんですね。

周(しゅう)王朝

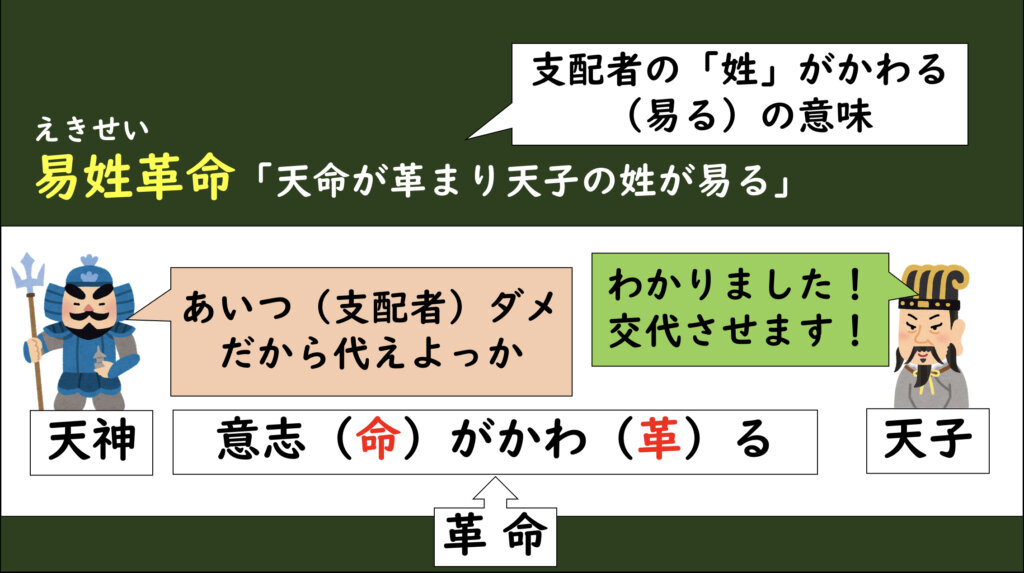

易姓革命

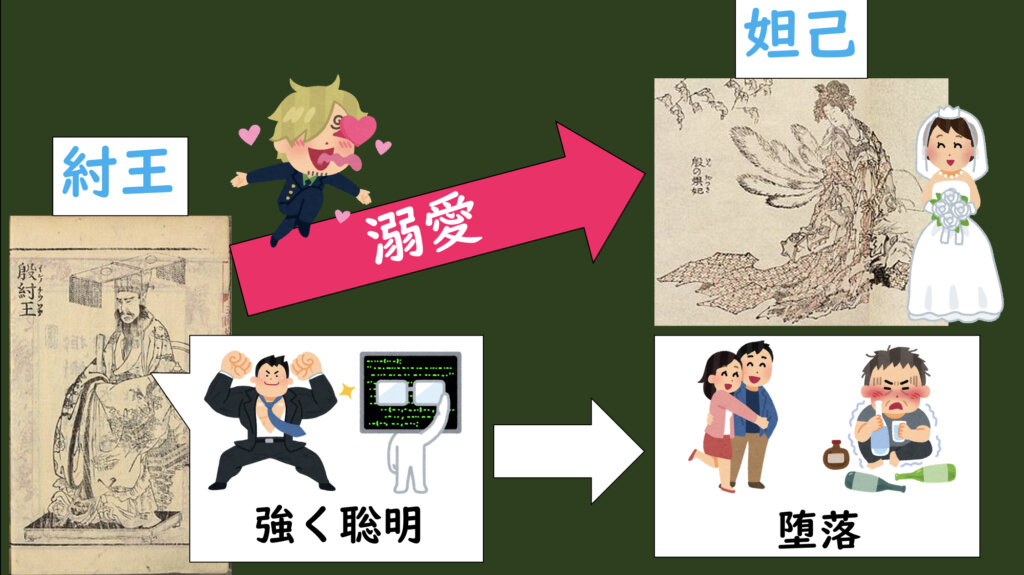

殷は技術力と宗教権威で広大な範囲の邑を支配していましたが、時が経つと王朝が腐敗していき周辺の邑に不満が溜まります。

その中で有力な邑として殷を補佐してきた周(しゅう)という渭水流域の邑が台頭します。殷が勢力を増す周を甲骨占いで「周を討つべきか。」と占っていたほどです。

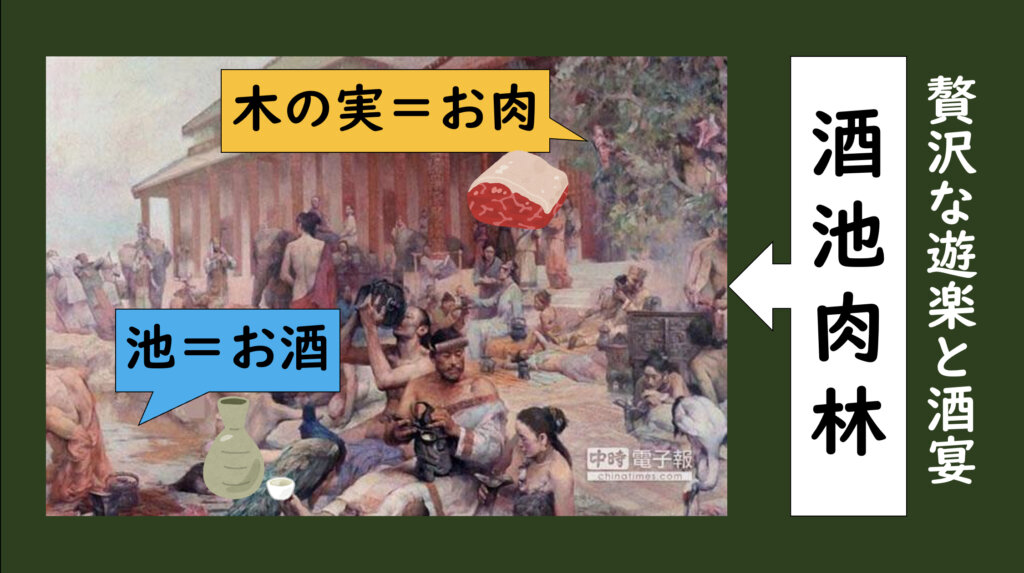

当時の殷王であった紂王(ちゅうおう)は暴君として知られています。反抗的な人物を火炙りにするなど残虐的でした。それを倒すべく周王であった武王が先頭に立って殷に反抗したのです。

しかし、周はもともと殷に従っていた身です。上の立場を否定するのはなんだか気が引けそうですよね。

そこで周は殷の打倒を正当化するためにある考え方を生み出します。これが後世の中国文明にも受け継がれる考え方になっていきます。

その考え方とは「易姓革命(えきせいかくめい)」です。よくわからないですよね。これは政権交替を正当化する考え方です。

天命が革(あらた)まり天子の姓が易(かわ)る

という意味です。ふりがなが多くてなんだか読みづらいですね。すみません。

「天命」とは神からの命令です。「天子」はこの天命を受けた支配者を指します。

簡単にいうと、

あいつダメだから王を交替しなさい。

わかりました。私が新しい王になります。

という感じで、周は武力よりも徳を重視し、「神さまからの命令だから仕方ないよね。僕たちの行いや考え方の方が正しかったから天子に選ばれたんだ!」という考え方ができました。これが「易姓革命」です。

・禅譲(ぜんじょう)・・・自ら有徳者に王位を譲る。※こちらが望ましい

・放伐(ほうばつ)・・・武力によって王位につく。※周はこちらのやり方

後に、この徳を重視する考え方は、私たちになじみ深い「道徳」の考え方へと発展していくことになります。

この考え方に従って周の武王は、前11世紀に紂王を破って殷を滅ぼしました。

SQ:周王朝の反乱を防ぐ統治法とは?

封建制度

周は王朝をたてるにあたって、殷と同じ失敗をしないようなシステムを作ります。

その失敗とは何か?

そうですね、支配下の邑、すなわち周に滅ぼされてしまったことです。周王朝はこの第2の周が現れて再びクーデターが起きないようにしたかったのです。

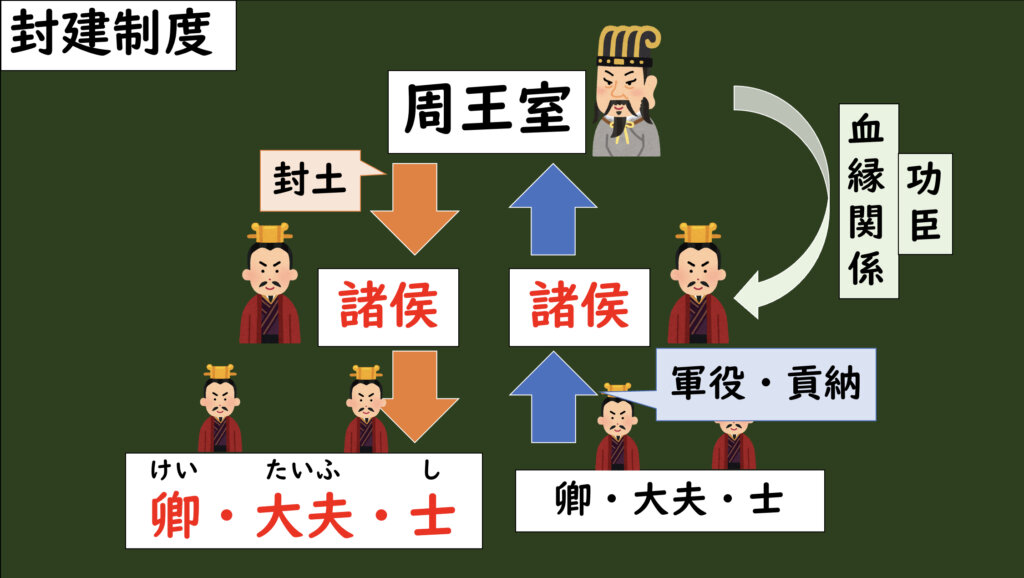

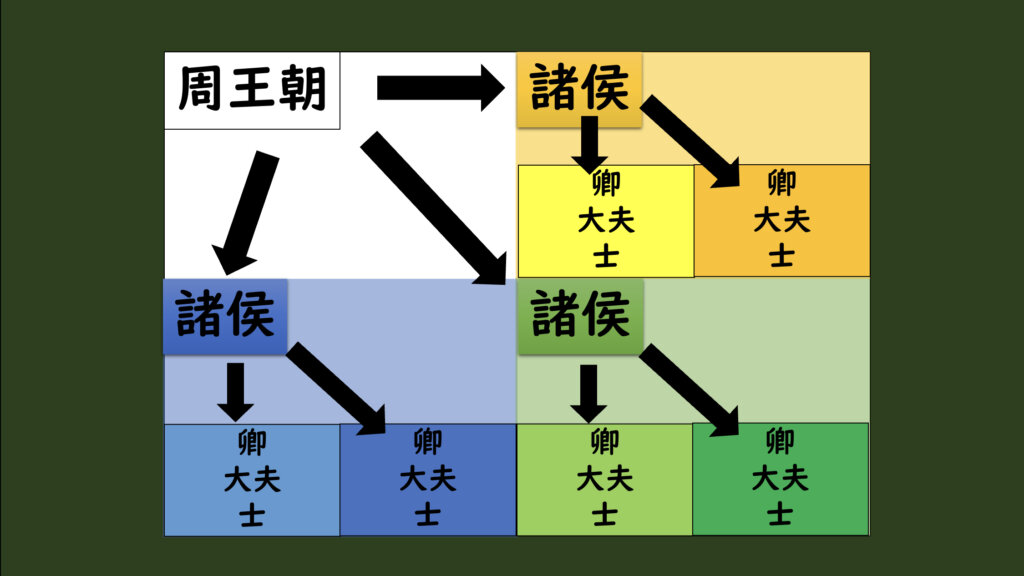

そこで考えられたシステムが、封建(ほうけん)制度といわれるものです。

殷の時代は、都市国家である邑が殷という大邑に従っているだけの独立国家の連合体のような体制でした。

周は周辺が反乱を起こさないように、各地を信頼できる一族や功績のある家臣である諸侯(しょこう)たちに統治を任せたのです。

「諸侯に土地と人を封じて国を建てる統治」これを略して「封建」というんですね。

土地を与えられた諸侯は、特産物の貢納や王朝の緊急時に出兵する軍役などをすることで周王朝にお返しをしていたんですね。

諸侯の序列・・・上から「公・侯・伯・子・男」の順。有力な諸侯は「〇〇公」と呼ばれる

王や諸侯の家臣である卿(けい)・大夫(たいふ)・士(し)も地位と封土を与えられました。

卿・・・大夫のうち大臣となった者

大夫・・・諸侯から土地を与えられた家臣

士・・・諸侯や大夫に従える役人など

この諸侯の多くは王と血縁関係であり、他も信頼のおける部下なので、まさに身内で固めた王朝だったんですね。

各地の土地と人を信頼できる一族や功臣などの諸侯に与えて統治させる封建制度によって、反乱を防いでいた。

そりゃあかの他人より親戚や親友に任せるほうが安心できますもんね。笑

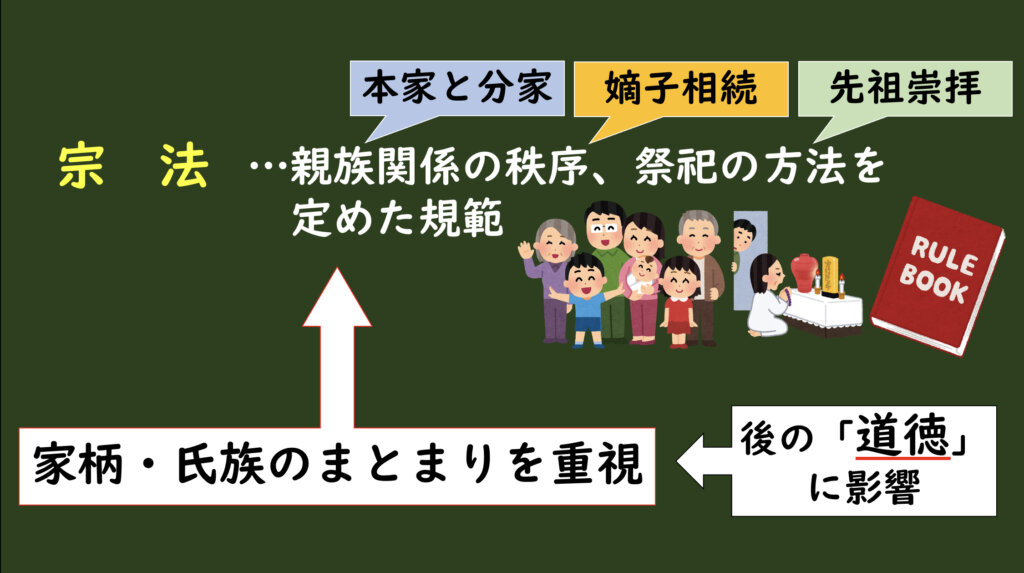

宗法

このように周王朝は一族(宗族)によって統治されていたので、一族内でしっかりルールを守らせるために宗法(そうほう)という規範をつくりました。

宗法には、嫡子相続(長男が相続)や本家と分家の関係性など、一族に関するさまざまルールが定められました。

また諸侯は服従している証明として、その土地の特産物を王朝に納める決まりなどもありました。徹底してますね。

このような社会の上下関係を示す行動は礼といわれます。

これも現在の日本をふくめた東アジアに影響を与えています。日本でも「礼儀作法」といったりしますもんね。これが後に道徳となって日本でも広がっていくんです。

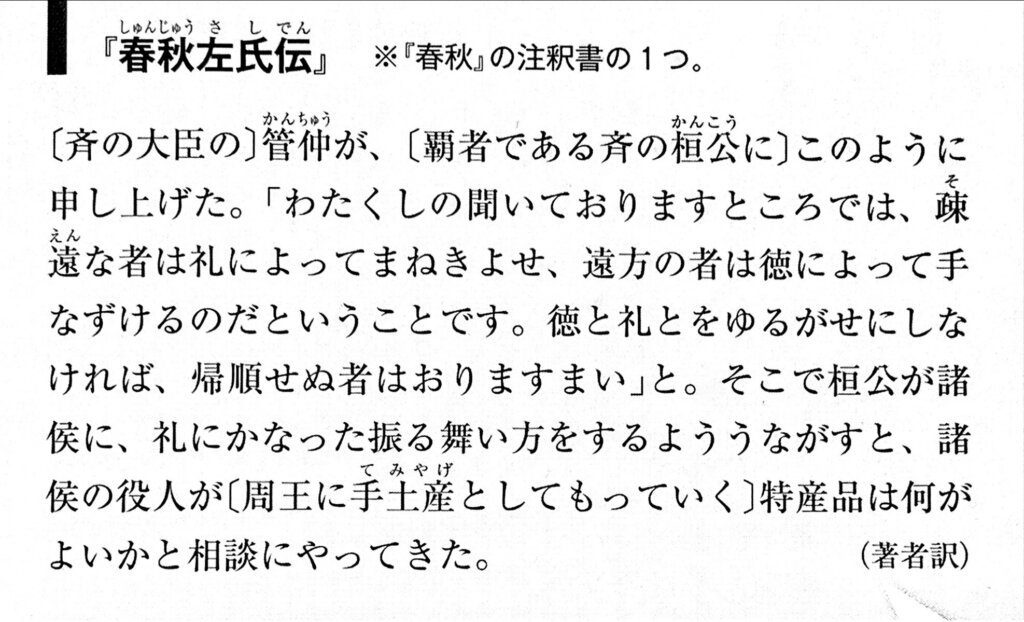

SQ:周王朝と諸侯の理想の関係とはどんなものか?

以下の資料を読んで、理想の関係性を考えてみましょう!

ここで注目するべきは、

疎遠な者は礼によってまねきよせ、遠方の者は徳によって手なずける

礼にかなった振る舞い方をする

「疎遠」、つまり関係が薄くあまり良くない諸侯は、王宮に招き入れ良い関係性を築く。

「遠方」、つまり王の支配力が薄くなってしまう諸侯は、徳によって思いやりのある対応(政策)をして良い関係性を築く。

「礼にかなった」、つまり王の対応に対して、それに見合うものをお返し(特産物など)をすること。

これらのことが理想の関係性だったんでしょうね。

周王は疎遠な諸侯には礼によって招き入れ、遠方の諸侯には徳によって思いやりのある統治などで良い関係を築こうとし、諸侯はそれらに対する礼に見合う振る舞いをすることが理想の関係性であったといえる。

昔から先輩や上司は後輩や部下との関係はどうしたら上手くいくのかを考え、後輩や部下はどうすれば先輩や上司に喜んでもらえるかを考えていたんですね。(笑)

まとめ

MQ:殷と周とでは統治方法がどのように違うのか?

A:殷は周辺の邑を従える連合体王朝であり、技術力や占いによる神の意見で服従させていた。それに対して周は諸侯などによる封建制を整え、宗法などで規範を守らせるなど、占いではなく人としてできることに努め、徳のある政治を重視した。

今回はこのような内容でした。

次回はこの周王朝にも限界がやってきてしまいます。諸侯や実力者が名をはせる春秋・戦国時代の初まりです。人気マンガ『キングダム』はこの戦国時代を題材にしたものですね。

では周はなぜ衰退し滅びたのか?春秋・戦国時代で社会にはどんな変化が起きるのか?

次回はそれらをみていきます。お楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

記事以外の発問例についても「note」で読むことができます!読みたい方は下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント