この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は中世の西ヨーロッパ文化の”学問と大学”についてです。大学という組織はどうやってできたんでしょうね。

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:大学はどのような経緯で誕生したのか?

今回の時代はここ!

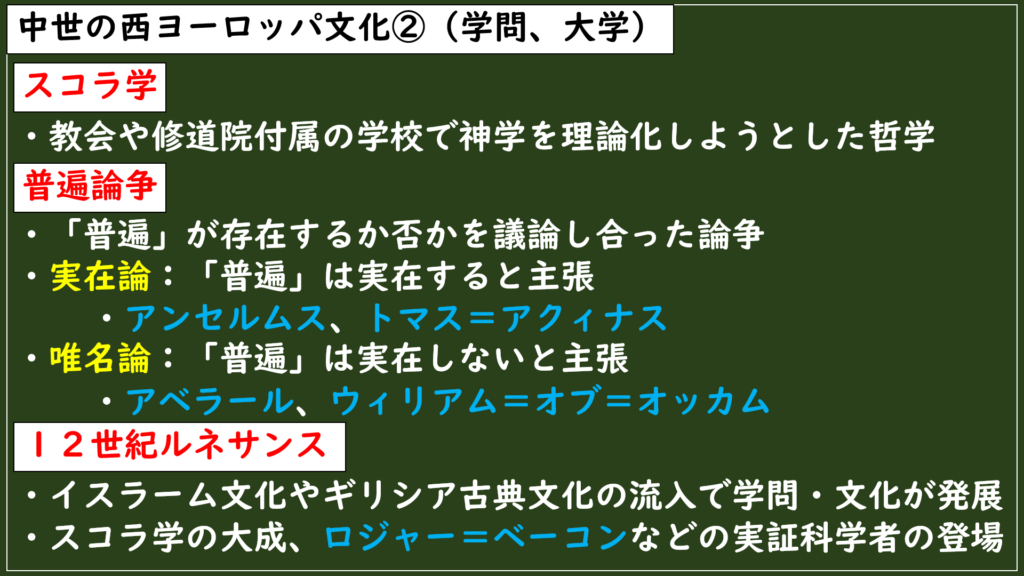

スコラ学

スコラ学とは?

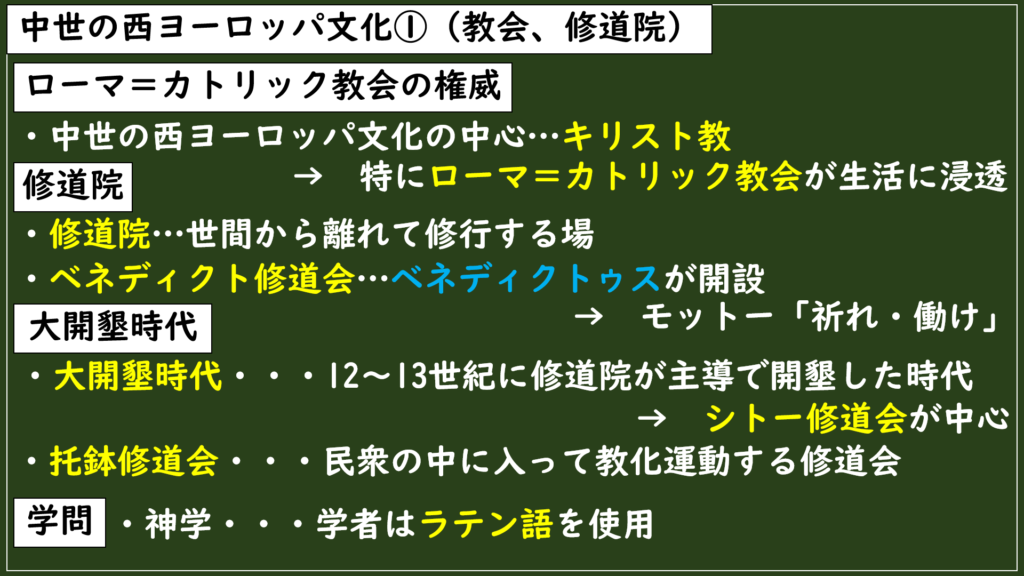

スコラ学とは、中世ヨーロッパで成立した哲学のことを指します。

ローマ=カトリック教会では、司祭や修道士を育成するために教会や修道院に付属する教育施設を作っていました。

教育施設とはいわゆる”学校”のことですね。

中世の西ヨーロッパの学問研究は、すべてこの教会や修道院の付属学校でおこなわれていたんですね。

それで、この学校のことをラテン語で「スコラ」と呼んでいたので、ここで研究された哲学のことを”スコラ学”と呼んでいるんです。

ちなみに英語で学校を意味する「school(スクール)」はこの「スコラ」が語源になっているんですよ。

なので、基本は聖職者や修道士を育成する機関として機能していたので、学生は男性のみで女性はいませんでした。

SQ:なぜ教会でスコラ学が学ばれたのか?

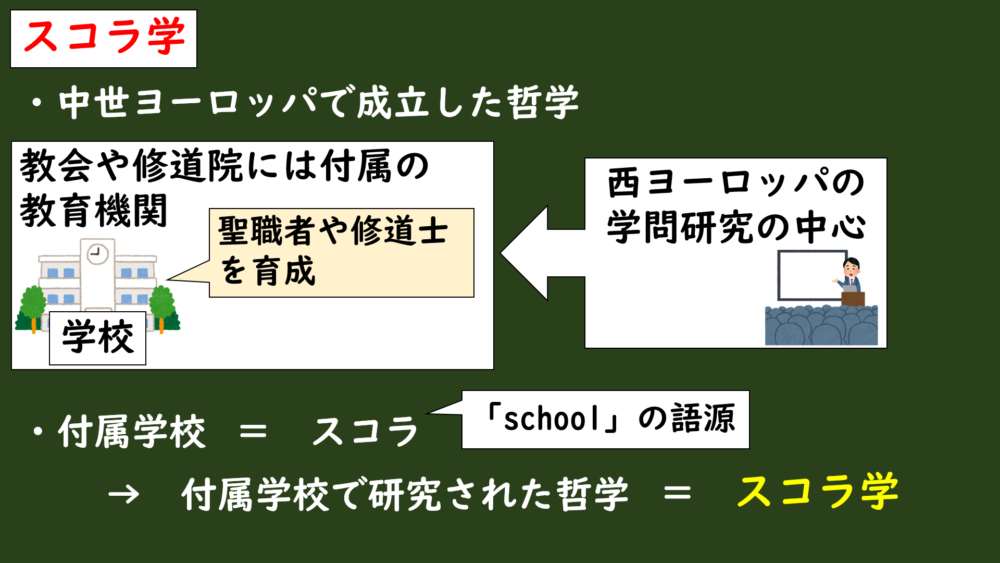

ではなぜ教会で哲学が学ばれるようになったんでしょうか?

哲学とは簡単にいうと「この世界は何でできているのか?」を考える学問です。

前回の授業で、中世の西ヨーロッパでは「神学」が最高の学問に位置づけられていましたよね。

この世界がどうやってできたのかは聖書に書いてあるので、わざわざ真理を追究する哲学を学ぶのは、なんだか矛盾しているように感じますね。

ではなぜ哲学が学ばれるようになったかというと、、、

ローマ=カトリック教会は西ヨーロッパで人々の生活に欠かせないほどの権威を持っていましたよね。

教会としてはその権威を維持したいわけです。

維持するためには「信じていることが正しい(信仰の正当性)」ことと、「それをわかりやすく説明する(論理的説明)」ことが必要でした。

なので教会は付属学校で、聖職者たちに教会の権威を証明するための

「信仰の正当性を論理的に説明できるようにする」力もつけさせようとしたんです。

従って、神学を論理的に説明するための教養として哲学が学ばれるようになって、ローマ=カトリック教会の神学を論理的に体系化しようとするスコラ学が発展したというわけなんです。

教会の権威を維持するために、神学の正当性を論理的に説明できるようにする必要があったため。

普遍論争

普遍闘争とは?

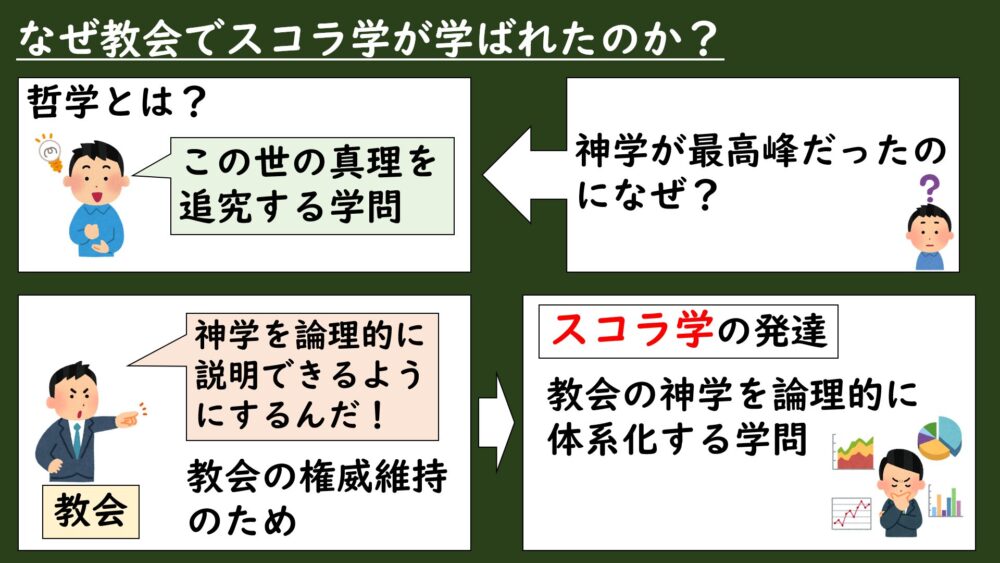

そのようなことで西ヨーロッパ特有の「スコラ学」が発達したわけですが、研究が進むにつれて問題になったのが普遍闘争と呼ばれるものでした。

普遍闘争とは、

個々のものを超えてあらゆるものに共通するもの(普遍)は、現実に実体として存在するか、それとも思考のなかに存在するにすぎないのかを議論し合った論争。

この説明では難しくてまだピンときませんよね。

簡単に例を出すと、「個々=あなたや○○さんなどの個々人」と、「共通するもの(普遍)=人類」と考えられますよね。

これについて前者は、

まずみんなが共通する”人類”として生まれてきて、その後に個々人として分かれていくから、”人類という存在(普遍)は実在して、その後に”個”が存在するんだ!

そして、後者は、

まず実在する個々人がいて、その共通点から”人類”というグループ(普遍)を後から付け足したに過ぎない。”人類”というもの実在せず、みんなの頭の中にしかないんだ!

という「普遍は実在するのか、しないのか?」というのを議論し合ったのが普遍闘争なんです。

この前者の主張が実在論で、後者の主張が唯名論と呼ばれて、両者の間で普遍闘争が展開されることになりました。

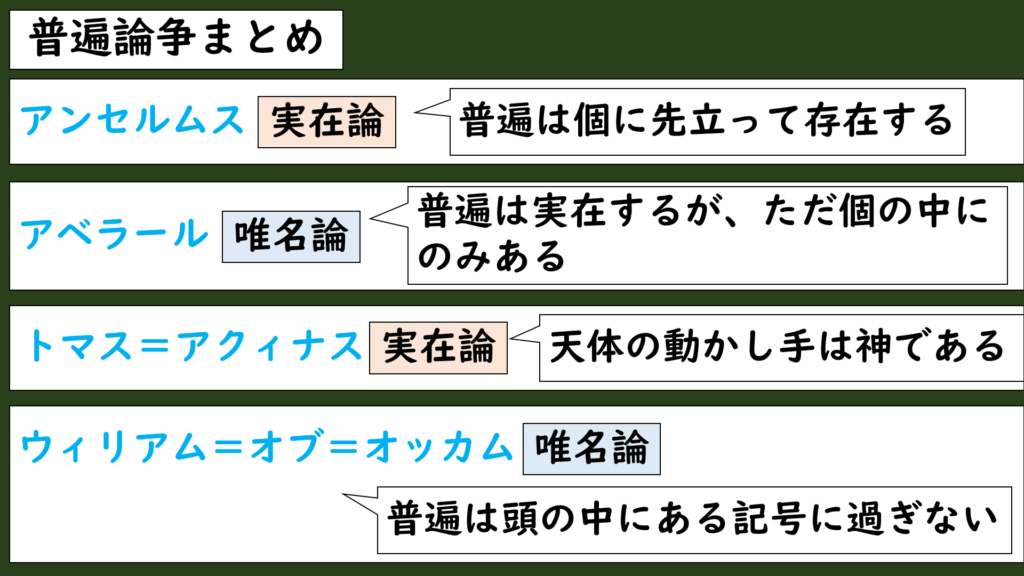

論争の変遷

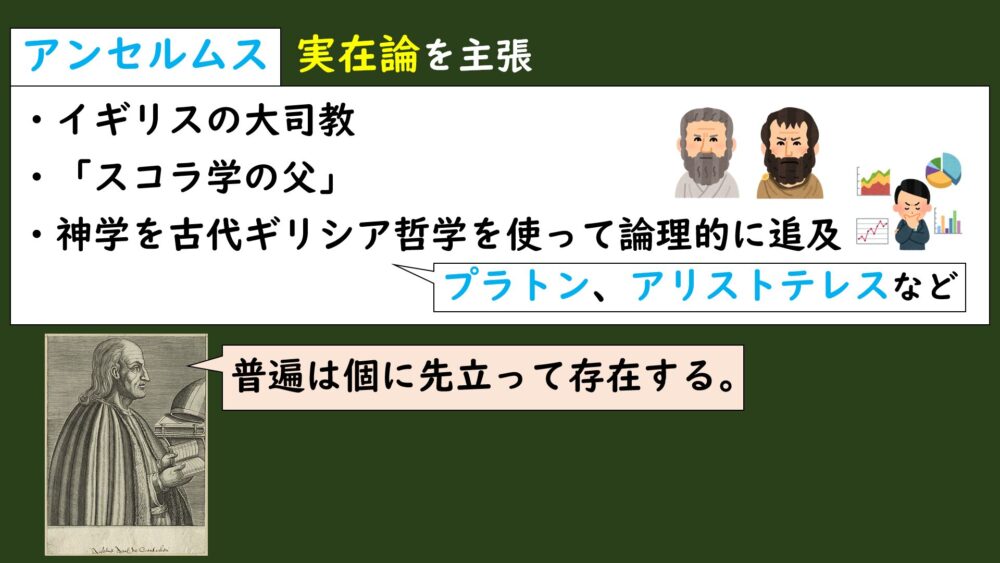

普遍は現実に実在すると主張した実在論で代表的な人物がアンセルムスです。

アンセルムスはイギリスで大司教を務めていた人物でした。

彼はローマ=カトリック教会の神学を古代ギリシアのプラトンやアリストテレスの哲学的考えを使って、論理的に説明しようとした人物でした。

普遍は個に先だって実在する。

という考えから実在論を主張した初期の人物だったんです。

スコラ学初期の神学者だったので、「スコラ学の父」と呼ばれているんですよ。

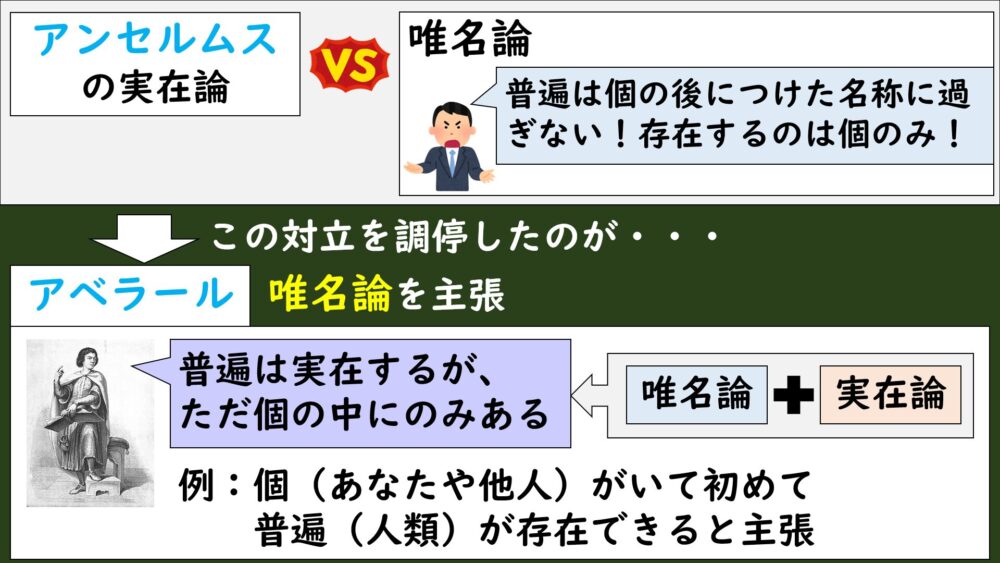

アンセルムスの主張に対して、

普遍は個の後につけた名称に過ぎない。存在するのは個のみ!

という唯名論の主張がでてきます。

両者が対立するなか、議論の間に立って調停してくれたのがアベラールという人物でした。

普遍は実在するが、ただ個の中にのみある。

さっきの例を出すと、「”人類”は実在するが、それは○○さんという”個”がいて初めて存在できる。」という感じですかね。

なので、アベラールは唯名論者とされていますが、厳密には実在論と唯名論の主張を融合させて、調停した考えを主張した人物だったんです。

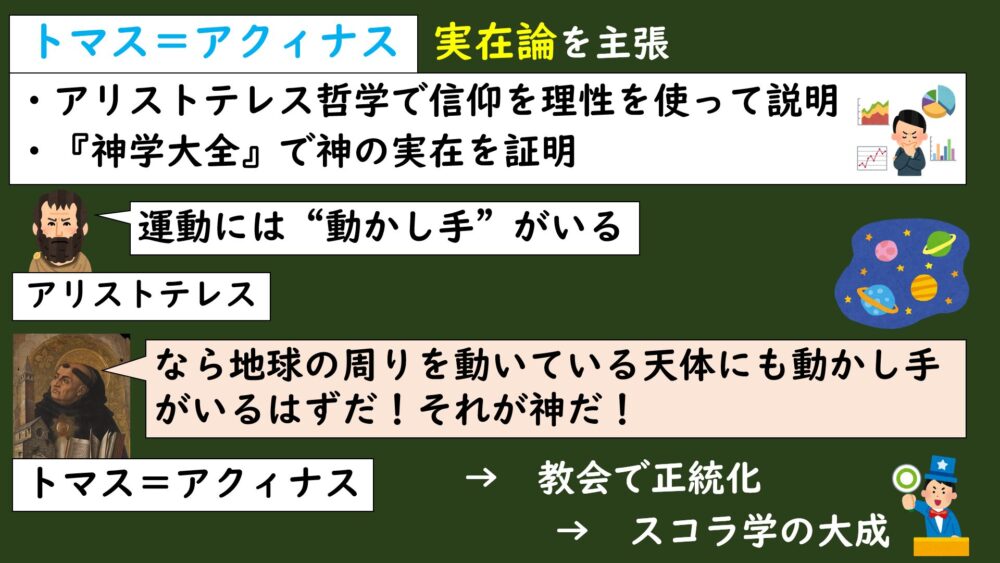

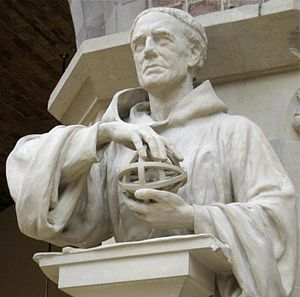

そしてこのスコラ学を大成させたのが、トマス=アクィナスでした。

トマス=アクィナスはイタリアのドミニコ修道会の修道士でした。

彼はアリストテレスの哲学を使って、聖書の神話(信仰)を理性(現実の物事)を使って説明しようとしました。

著書である『神学大全』で、神を普遍的な存在として実在するという主張をしたことで、後のキリスト教に大きな影響を与えています。

アリストテレスの「運動には”動かし手”がいる。」という考えから、

なら地球の周りを動いている天体にも動かし手がいるはずだ!それが神だ!

という考えに至って、神の存在を証明したそうですよ。

ローマ=カトリック教会もこの主張が正統だと見なしたことで、トマス=アクィナスの実在論がスコラ学を大成させることになりました。

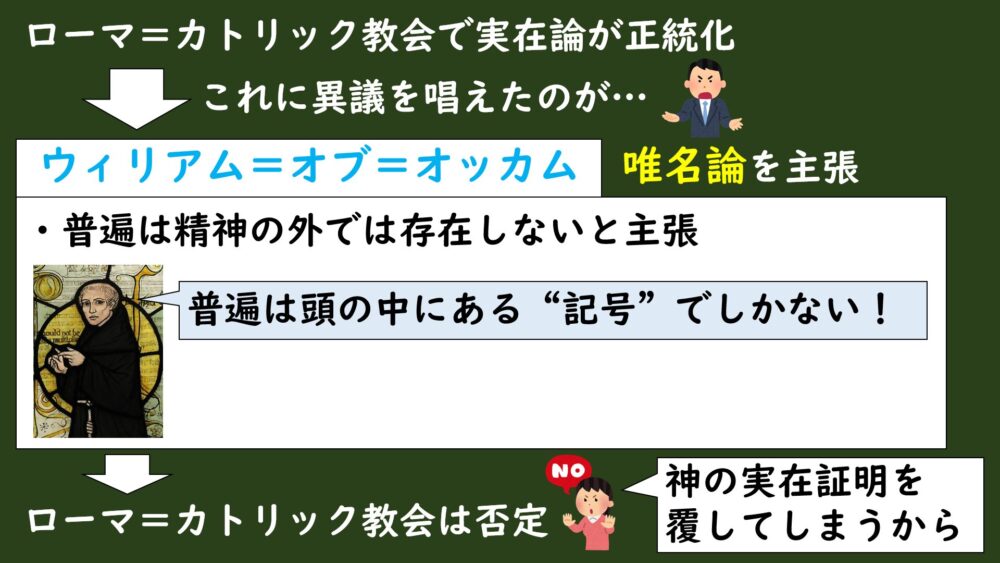

ローマ=カトリック教会でトマス=アクィナスの主張が正統化されたことで、実在論が主流となっていきました。

しかし、それに異議を唱えたのがウィリアム=オブ=オッカムでした。

オッカムは、

現在に実在するのは”個”だけだ!なので説明されるべきことも”個”だけでいいんだ!普遍は存在しない!

という考えで、普遍は頭の外(精神)の外では存在せず、普遍は頭の中にある記号でしかないという唯名論を主張しました。

要するに、「目に見えるものだけが説明できるんだから、見えないものは説明できないでしょ。」という考え方でした。

この主張は神の実在証明を覆すことになってしまうので、教会には否定されてしまいましたが、オッカムの主張は近代の経験論哲学の出発点となりました。

経験論哲学・・・人間の知識は経験(実体)から得られること。

普遍闘争の変遷をまとめるとこんな感じです。

普遍は個に先だって実在する。

普遍は個の後につけた名称に過ぎない。存在するのは個のみ!

普遍は実在するが、ただ個の中にのみある。

地球の周りを動いている天体には動かし手がいるはずだ!それが神だ!だから神は存在する!

現在に実在するのは目に見える”個”だけだ!なので説明されるべきことも”個”だけでいいんだ!普遍は頭の中にある記号に過ぎない!

12世紀ルネサンス

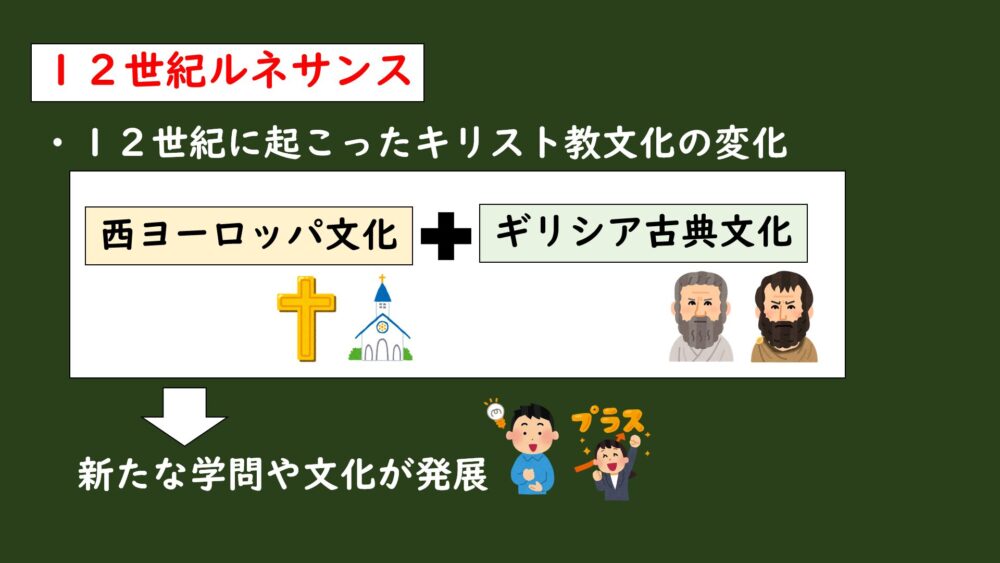

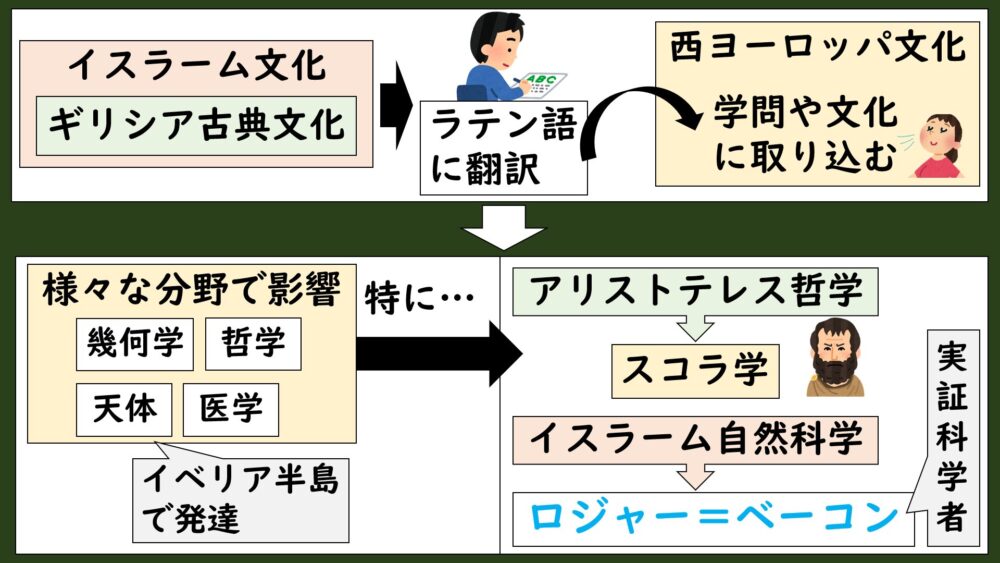

12世紀になると、それまでのキリスト教文化に大きな変化が起こります。

かつて古代ギリシアで発展した古典文化が中世の西ヨーロッパ文化と融合して新たな学問や文化が誕生、発展したんです。

この学問や文化の復興・変化を12世紀ルネサンスといいます。

ルネサンス・・・再生、復活

SQ:なぜこの時代にギリシア古典文化が入ってきたのか?

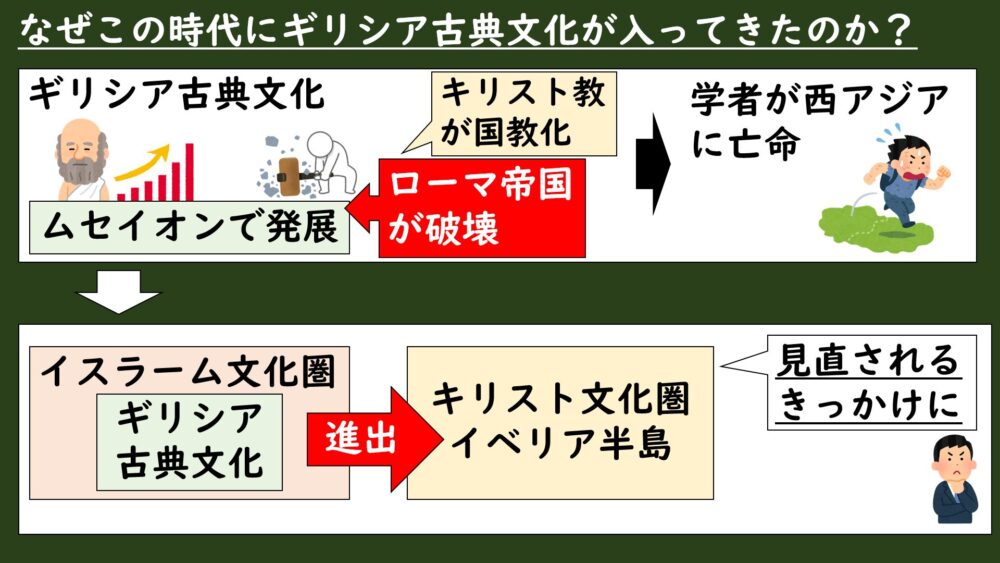

ではなぜこの時代になってギリシア古典文化が入ってきたんでしょうか?

まぜそもそも西ヨーロッパにはなぜギリシア古典文化が浸透していなかったんでしょうか?

まずギリシア古典文化(この場合ヘレニズム文化も含む)は、特にヘレニズム時代にエジプトのアレクサンドリアにあったムセイオンで大きく発展した文化でした。

しかし、ローマ帝国末期になるとキリスト教が国教化されたことで、ギリシア古典文化が異教徒の文化だとして破壊されてしまったんです。

そして学者の多くが西アジアに亡命してしまったことで、ギリシア古典文化はその後、イスラーム文化に吸収されて発展していくことになりました。

そしてその後、イスラーム勢力が拡大していき、イベリア半島に進出していったことで西ヨーロッパにイスラーム文化が入っていきます。

そのイスラーム文化の中に、過去に失われたギリシア古典文化があったことで再び触れることになり、改めて見直されることになったというわけなんです。

だから「ルネサンス」なんですね。

なんかドラマの感動的な再開みたいですね。

ローマ帝国末期に一度失われたが、西アジアからイスラーム勢力が持ち込んで来たことでギリシア古典文化が入ってきた。

このイスラーム文化やギリシア古典文化の流入によって、それらがラテン語に翻訳されるようになり、西ヨーロッパで学問や文化に取り入れられていくようになっていきました。

幾何学(数学)や天動説、医学や哲学などが大きな影響を受けました。

特にイスラーム勢力の影響を強く受けた、イベリア半島のトレドやシチリア半島で盛んだったそうですよ。

特にアリストテレスの哲学はスコラ学で取り入れられて、トマス=アクィナスのもとで大成して教会や教皇の権威を支えるものとなっていきました。

イスラーム文化からは自然科学が注目されて、ロジャー=ベーコンなどの実験による検証を重視する科学者なども登場するようになっていきました。

このロジャー=ベーコンによる実験を重視する考えは、後の近代科学の礎になっていきます。

まあでも錬金術にも没頭していたらしく、まだまだ中世感が抜けない感じはしますが。

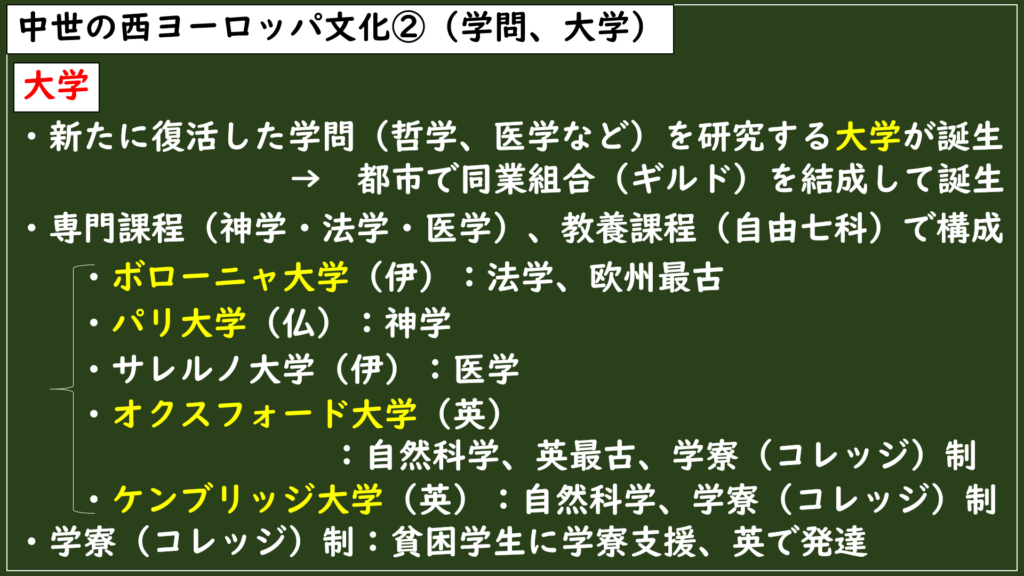

大学

大学とは?

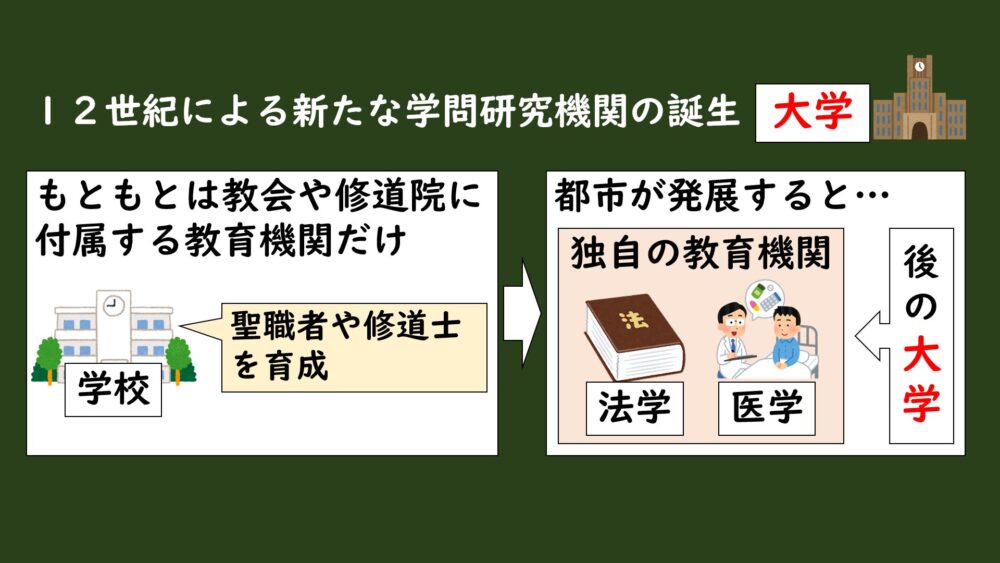

こうした12世紀ルネサンスによって、新たに復活した学問(哲学、医学など)を研究する機関が誕生します。

それが大学と呼ばれるところだったんです。

もともとは、上記で説明した教会や修道院付属の学校で、聖書者や修道士だけが神学を中心に哲学や医学を学んでいたんですよね。

しかし、商業が発展して都市ができると、意欲がある人たちが医学や法学を学ぶために作られたのが大学だったんです。

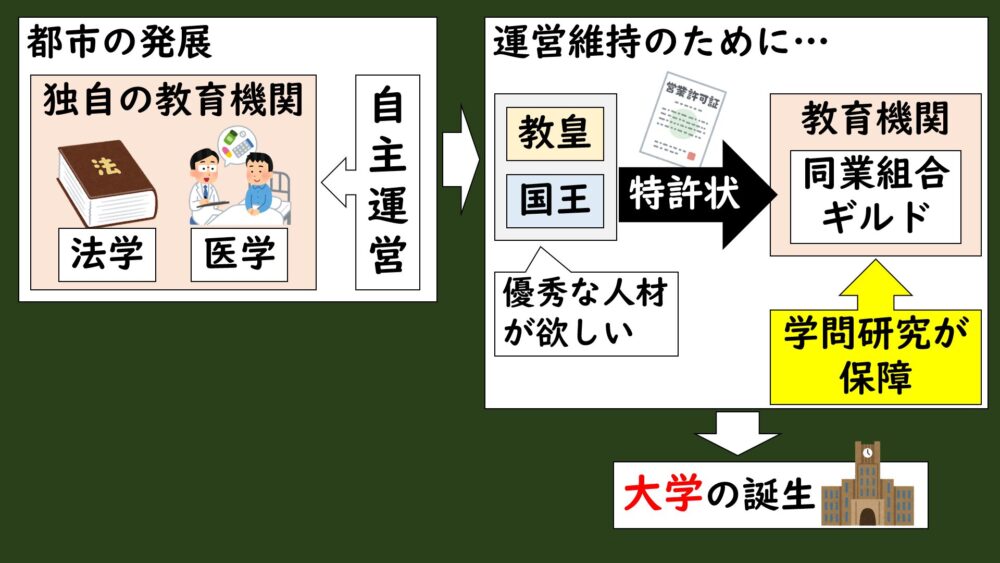

この大学は、初めは教授や学生たちによって自主的に運営されていました。

はじめは意識の高い商人などが集まって知識人を招いて教え合っていたんでしょうね。

なので運営を維持するために、教皇や王から特許状をもらって同業組合(ギルド)を組むことで、学問研究を保障してもらっていたんです。

教皇や王も優秀な人材を育ててもらえば教会や王国にとって利益になりますからね。

このような同業組合(ギルド)が組まれて自治組織となったことで、大学が誕生したんです。

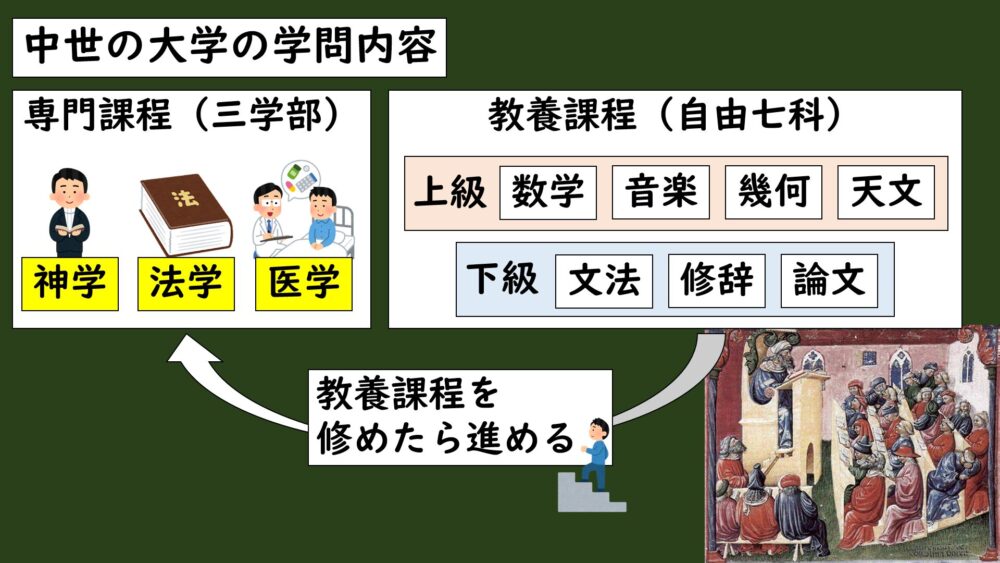

専門課程(三学部)と教養課程(自由七科)

中世の大学では以下の学部や科目に分かれていました。

専門課程(三学部)・・・神学、法学、医学

教養課程(自由七科)・・・「下級:文法・修辞・論理」、「上級:数学・音楽・幾何・天文」

学生はまず自由七科を学んでから、教養課程(自由七科)を修めた人が専門課程である三学部に進学できるという仕組みだったんです。

学生たちは学びたい分野に合わせてヨーロッパ中の大学を回って、有名な教授のもとで学んでいたそうですよ。

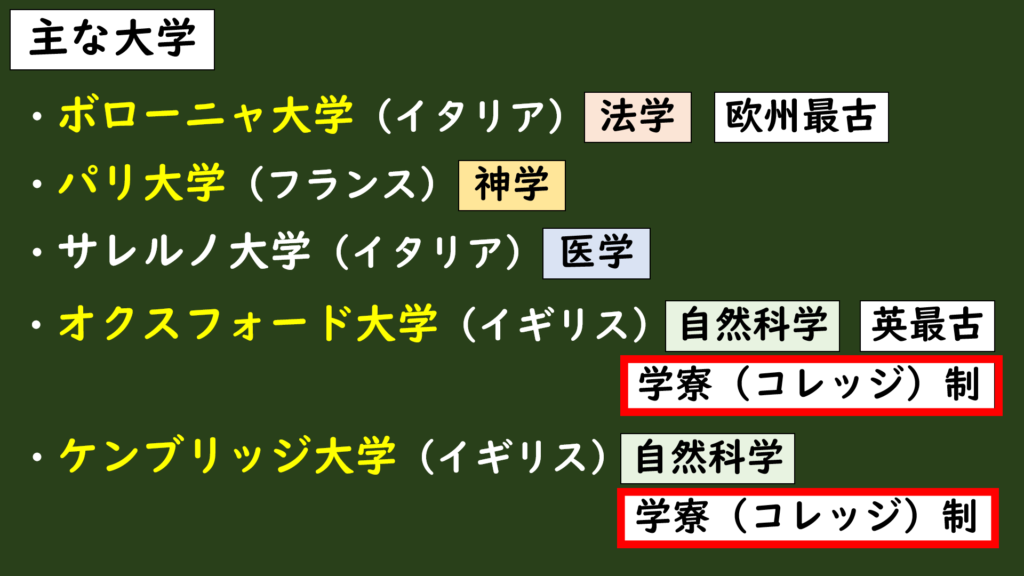

主な大学

以下に主な大学を紹介します。

・ボローニャ大学(イタリア)・・・ヨーロッパ最古の大学。法学が有名。

・パリ大学(フランス)・・・神学の最高峰。

・サレルノ大学(イタリア)・・・医学専門の学校として創設。後に大学に。

・オクスフォード大学(イギリス)・・・イギリス最古の大学。パリ大学を模範に創設。自然科学が強み。学寮(コレッジ)制が発達。

・ケンブリッジ大学(イギリス)・・・オクスフォード大学から分かれて成立。自然科学に強み。学寮(コレッジ)制が発達。

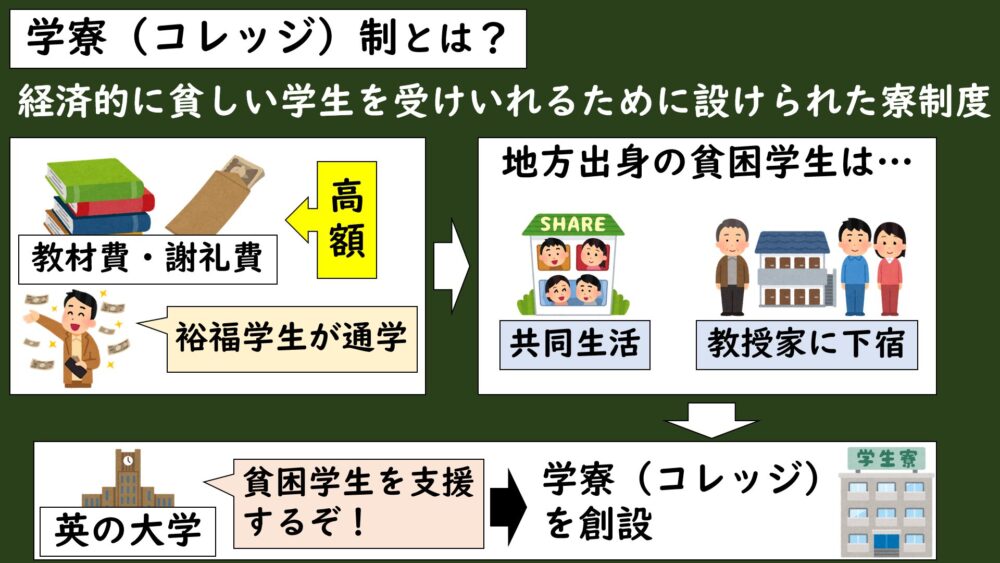

このイギリスで発展した学寮(コレッジ)制とは、経済的に貧しい学生を受けいれるために設けられた寮制度のことです。

学生になるためには教材費や教授への謝礼など、たくさんの費用が必要だったので、大学には主に裕福な人たちが通っていました。

しかも、地方出身の貧しい学生たちは勉強意欲(出世意欲)を捨てきれずに都市に集まり、共同生活や教授の家で下宿するなどの工夫をしていたんです。

そこで大学側が彼らを支援するために学寮(コレッジ)を作って受け入れたことで、オクスフォードやケンブリッジなどの大学は発展することができたんです。

先行投資ってやつですね。支援して大成してくれれば大学の価値が上がりますからね。

まとめ

MQ:大学はどのような経緯で誕生したのか?

A:イスラーム文化の流入などによって起こった12世紀ルネサンスを契機に、都市で学問研究の自治機関である同業組合(ギルド)として誕生した。

今回はこのような内容でした。

次回は中世の西ヨーロッパ文化の3回目として美術と文学についてやっていきます。美術や文化はこの時代をどのように反映していたんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント