この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

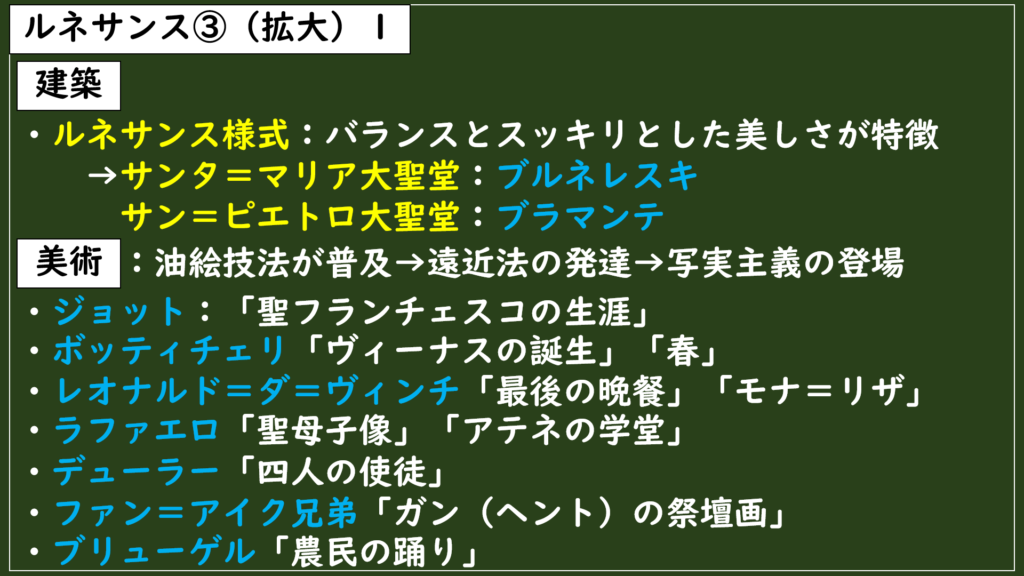

前回はこのような内容でした。

今回はヨーロッパのルネサンス期に起きた宗教改革についてです。なぜこの時代に宗教改革が起こったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

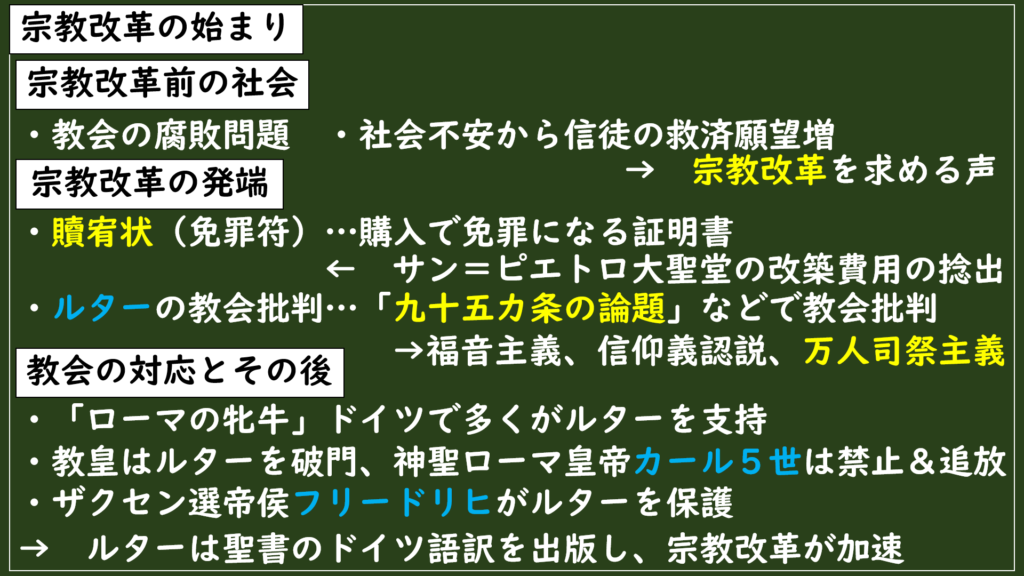

MQ:宗教改革が起こった要因とは?

宗教改革前の社会

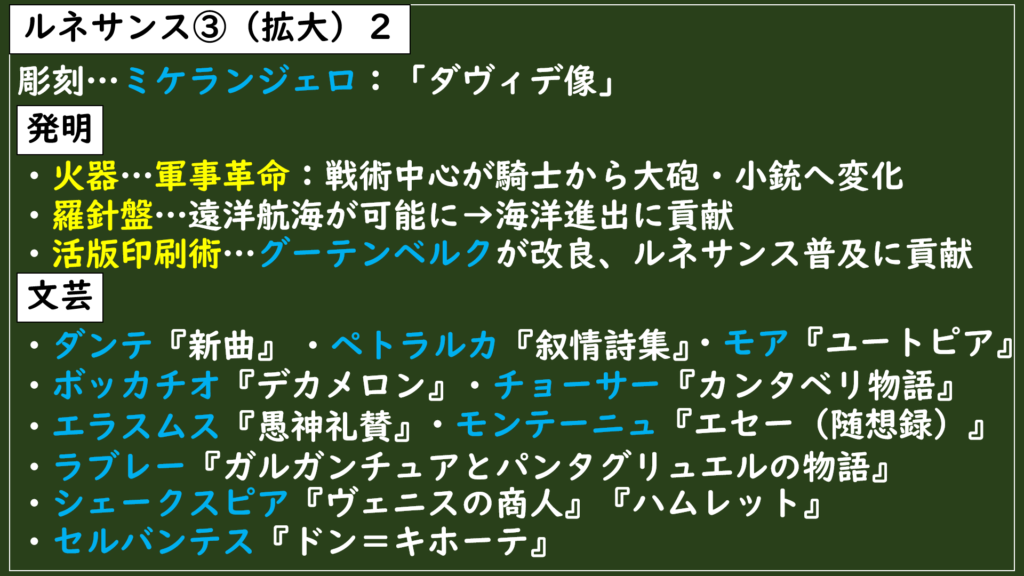

西ヨーロッパの中世後半以降は、ローマ=カトリック教会内での腐敗が問題になっていました。

フスやウィクリフの異端運動や、「教皇のバビロン捕囚」、教会大分裂(大シスマ)などがあって大変でしたね。

加えて、司教や修道院長などのお偉い聖職者たちは、高収入で贅沢しながら、仕事は他人に任せて教会を不在にするという怠惰なおこないなどが問題になっていました。

しかし一方で、当時ヨーロッパでは黒死病(ペスト)による被害や、領主に対する農民による一揆など、社会不安が広がって、教会にすがるように救いを求める信徒が多くなり、信徒の信仰心が強くなった一面もありました。

信徒の救済願望が強くなったからこそ、腐敗した教会の改革が求められるようになっていったんです。

このように、中世後半まで教会の改革は「異端」として処理されていたんですが、とうとう無視することができなくなっていき、16世紀のルネサンス期に宗教改革が起こることになったんです。

宗教改革の発端

贖宥状の販売

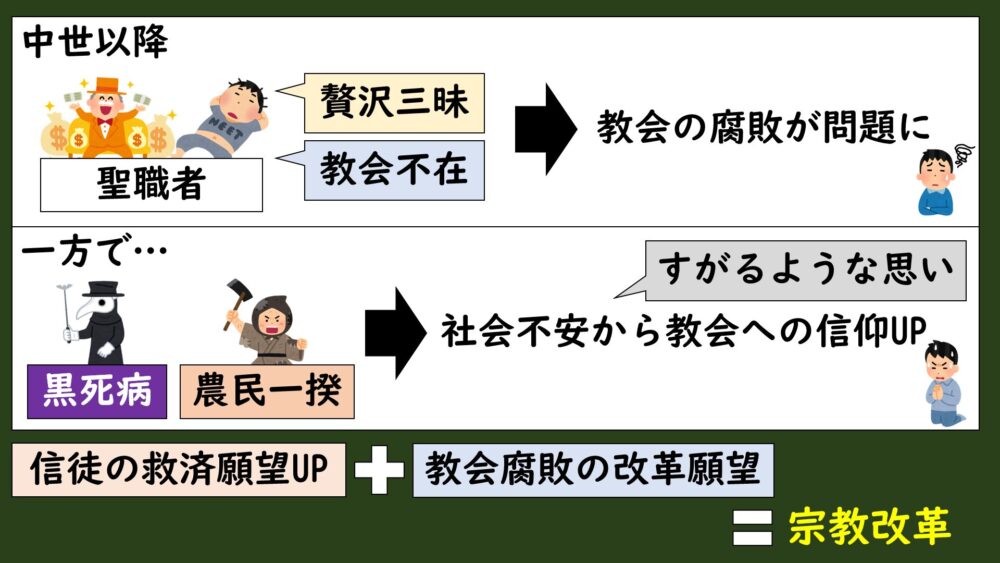

この宗教改革の発端となったのが、教会が発行した贖宥状(しょくゆうじょう)というものでした。

当時、メディチ家出身の教皇が、

サン=ピエトロ大聖堂を大改修するぞ。

ということで、サン=ピエトロ大聖堂の改築費用を準備するために販売したのが贖宥状でした。

贖宥状は簡単に言うと、「お金を払えば罪を償える。」と教会が発行していた証明書でした。

「贖」は罪を償うこと、「宥」は許すことを意味していて、贖宥状は「罪を許してもらえる証」として信者に売られました。

この贖宥状を買うことで、信徒は罪を償うための巡礼や断食、祈りなどのおこないが免除されました。

当時の教会は、「この紙を買えば、煉獄(地獄)にいる死者の魂も天国へ行ける。」とまで宣伝していたんですよ。まるで天国行きの切符のようですね。

なので、贖宥状は別名「免罪符」とも呼ばれていました。

贖宥状は買うだけで救われるという手軽さが売りになり、信徒たちが教会に群がるように買いに来たことで、教会は莫大な利益を得ることになりました。

「ローマの牝牛」ドイツでの販売

そしてこの贖宥状が特に販売されていたのがドイツ(神聖ローマ帝国)でした。

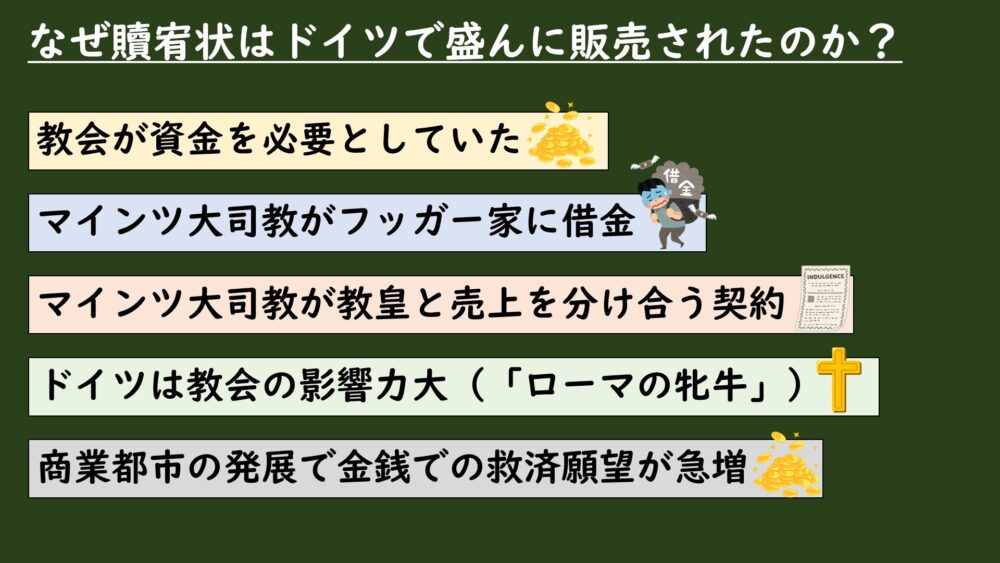

SQ:なぜ贖宥状はドイツで盛んに販売されたのか?

ではなぜドイツで贖宥状が盛んに販売されていたんでしょうか?

以下の資料を読んでまとめてみましょう。

教会はサン=ピエトロ大聖堂の再建資金を必要としていた。教皇は信徒に贖宥状を販売することで資金を集めようとした。

ドイツのマインツ大司教は、地位を得るために教皇庁へ多額の献金を行った。その資金はドイツの大商人フッガー家からの借金であり、返済のために贖宥状の販売が必要だった。教皇はマインツ司教にドイツでの販売権を与え、売上の一部を教皇庁と分け合う契約が結ばれ、フッガー家も借金を回収するために販売員を動員して販売を補助した。

当時のドイツは多くの領邦や自由都市に分かれており、中央集権的な王権が弱かった。そのため、教会の影響力が強く、贖宥状の販売活動も各地で自由に行われた。また、都市部では商業が発展しており、金銭で救済を得ようとする人々も多かった。

このような状況からドイツは教会からの搾取を受けやすく、「ローマの牝牛」と皮肉られていたそうです。

これらの資料から、「なぜ贖宥状はドイツで盛んに販売されたのか?」についてはこのようにまとめられます。

教会が資金を必要としていたことに加え、マインツ大司教が借金返済のために販売を推進し、教皇と契約を結んでいたこと、さらにドイツでは教会の影響力が強く、商業都市で金銭による救済を求める人が多かったため。

資料①に加えて、資料②の地位のための借金返済のためという目的とかは、まさに当時どれだけ教会が腐敗していたのかがわかりますね。

ルターの教会批判

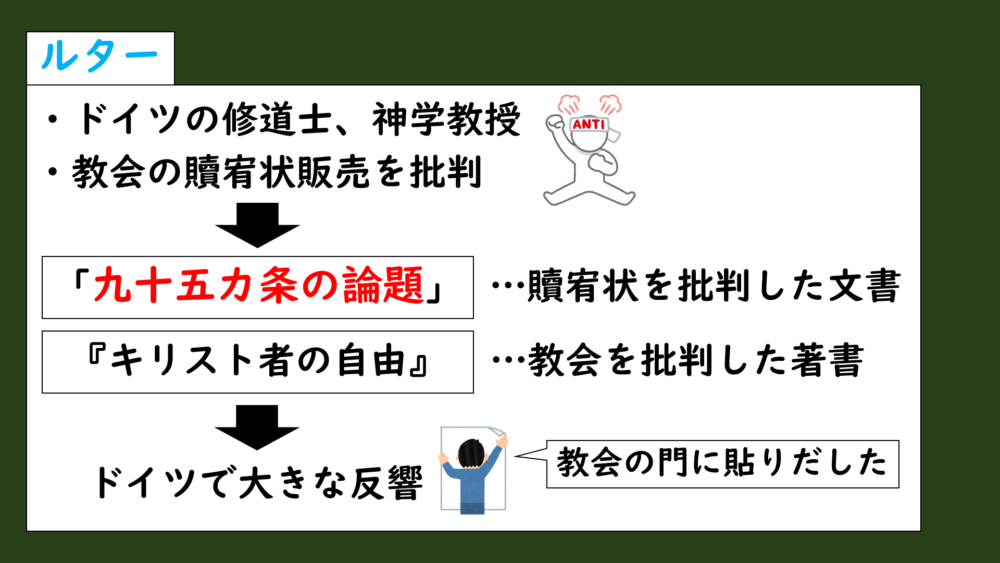

このように、「ローマの牝牛」と呼ばれたドイツで贖宥状が盛んに販売されている様子をみて、異議を唱えたのが、ルターと呼ばれる修道士でした。

ルターはドイツにあった大学の神学教授として神学の研究者でもありました。

お金が箱の中に投げ入れられる音と一緒に魂が救われますよ。

という教会の贖宥状販売を批判して、ルターは「九十五カ条の論題」と呼ばれるものを公表しました。

その後には『キリスト者の自由』という教会自体を批判する著書も出版して、教会批判をする内容は大きな反響を呼びました。

以下は、「九十五カ条の論題」と『キリスト者の自由』の内容を抜粋してわかりやすく言い換えたものです。

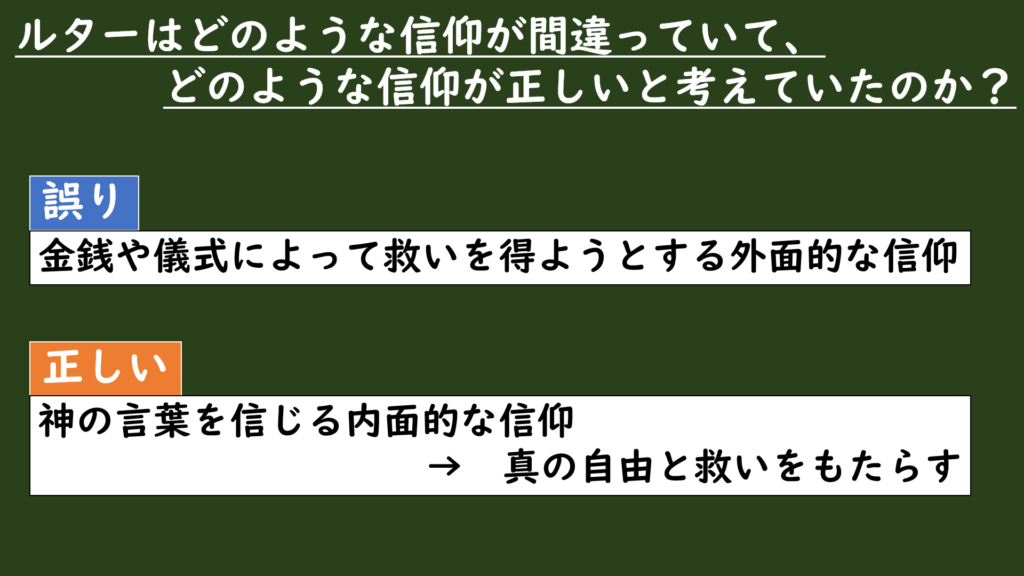

以下の資料から、ルターはどのような信仰が間違っていて、また正しいと考えていたかについてまとめてみましょう。

SQ:ルターはどのような信仰が間違っていて、どのような信仰が正しいと考えていたのか?

第6条:教皇は、神によって罪が赦されたと宣言すること、あるいはそれを承認すること以外には、どのような罪も赦すことはできない。

第27条:箱の中へ金が投げ入れられるやいなや、魂が煉獄から飛び出すと言う者たちは、人間の教えを語っているのであって、神の教えを語っているのではない。

第82条:「教皇が煉獄からすべての魂を救い出す力を持っているならば、なぜ愛によってではなく、金によってそれを行うのか?」と信徒たちは問う。

第4条:キリスト者は信仰によって義とされ、いかなる律法にも縛られず、自由な者となる。これは外的な行いによるのではなく、ただ神の言葉を信じることによってである。

第5条:この信仰は、魂を義とし、神の前に正しい者とし、すべての罪から解放する。信仰によってこそ、キリスト者は真に自由となる。

第6条:神の言葉とは、福音書の中にあるような、キリストによってなされた説教にほかならない。

以上のことをまとめるとこのような内容になります。

金銭や儀式によって救いを得ようとする外面的な信仰を誤りとし、神の言葉を信じる内面的な信仰こそが、真の自由と救いをもたらす正しい信仰だと考えていた。

加えてルターはその著書の中で、以下のような考えも主張していました。

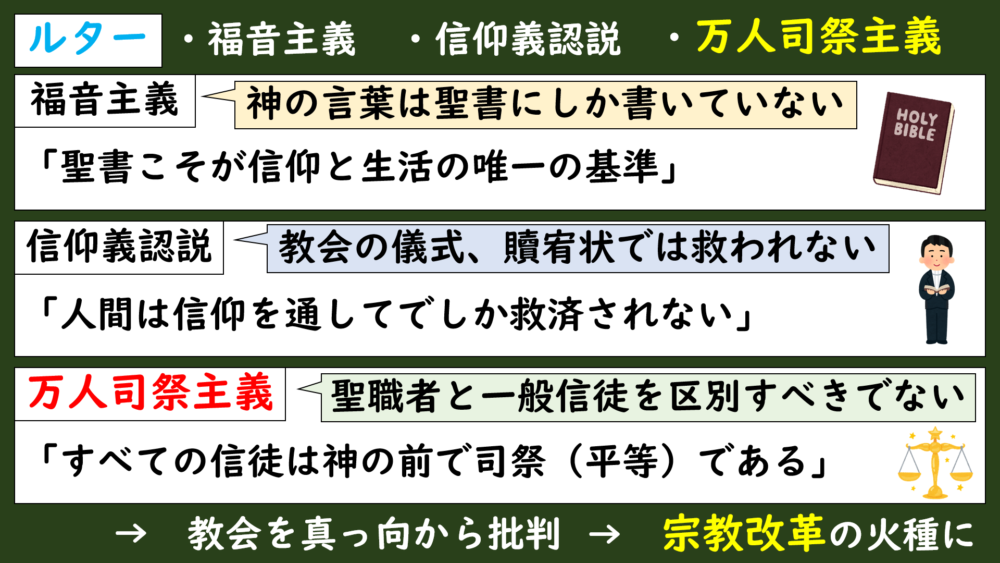

・福音主義

・信仰義認説

・万人司祭主義

・福音主義

福音主義とは、「聖書こそが信仰と生活の唯一の基準」ということを意味しています。

ルターは教会や教皇の言葉や指示は神の代弁ではなく、「神の言葉は聖書にしか書いていない。」と主張しました。

要は、教会や教皇の言葉はただの“一人間”の言葉に過ぎないと主張したんです。

・信仰義認説

信仰義認説とは、人間は信仰を通してでしか救済されないとう考え方です。

神の信じる心だけが救いにつながり、教会の善行や儀式、贖宥状では人は救われないとルターは断言していました。

・万人司祭主義(ばんにんしさいしゅぎ)

万人祭司主義は、「すべての信徒は神の前で司祭(平等)である。」という考え方です。

要は、ルターは教会の聖職者だけが神と人をつなぐ存在ではなく、誰もが神と直接つながることができて、聖職者と一般信徒を区別すべきではないと主張したんです。

なので、聖職者を選ぶ権利(聖職叙任権)も教皇ではなく、一般信徒にもあるとも主張し、聖職者の妻帯も許されるべきだとしました。

以上の3つをまとめると、ルターは、

教会が考えた贖宥状を買うことで信徒は救われるのではなく、信徒が自分から聖書を読んで祈りを捧げることで神に救われるのです!

ということを主張して、教会を真っ向から批判することになり、宗教改革の火蓋が切られることになりました。

教会の対応とその後

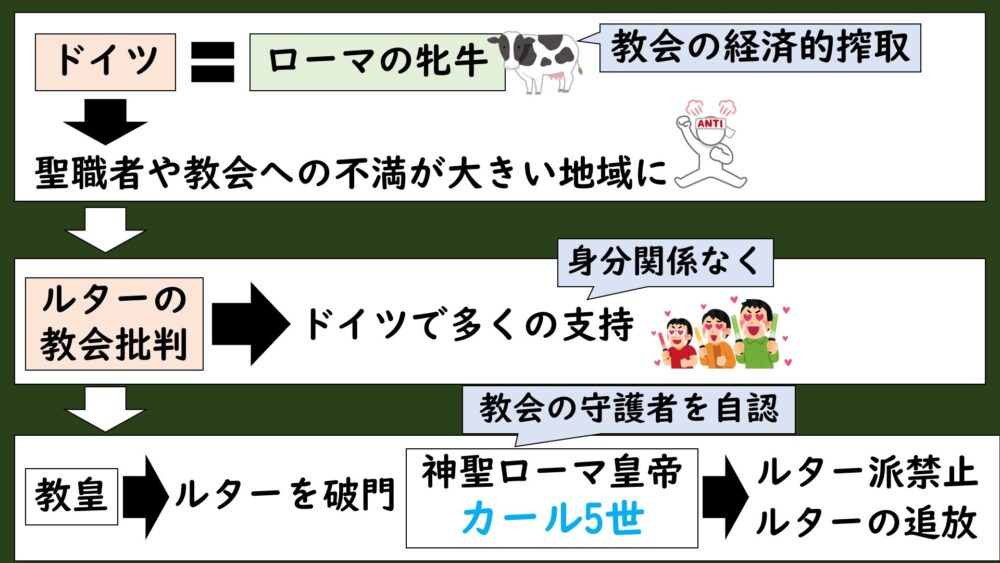

当時のドイツはさきほども紹介した「ローマの牝牛」と呼ばれるほど、教会から搾取されていたので、聖職者や教会に対しての不満がとても強い地域でもありました。

なので、ルターの教会批判は、ドイツ中に広がっていき、身分関係なく多くの支持を得ることになりました。

このような事態を受けて当時の教皇は、ルターを教会から破門してしまいます。

加えて、当時神聖ローマ皇帝だったカール5世も、ローマ=カトリック教会の守護者を名乗っていたので、ルターを宗教会議に呼び出して、

そなた(ルター)の主張を撤回せよ!

とルターに主張の撤回を求めます。

しかし、ルターは自分の主張を曲げずにカール5世の要求を拒否します。

皇帝はこれに対して帝国内でのルター派の信仰を禁止にしてしまい、ルター自身にも帝国の追放を言い渡しました。

神聖ローマ皇帝によって絶体絶命のピンチに陥ったルターでしたが、ここでドイツ内でルターの味方が現れます。

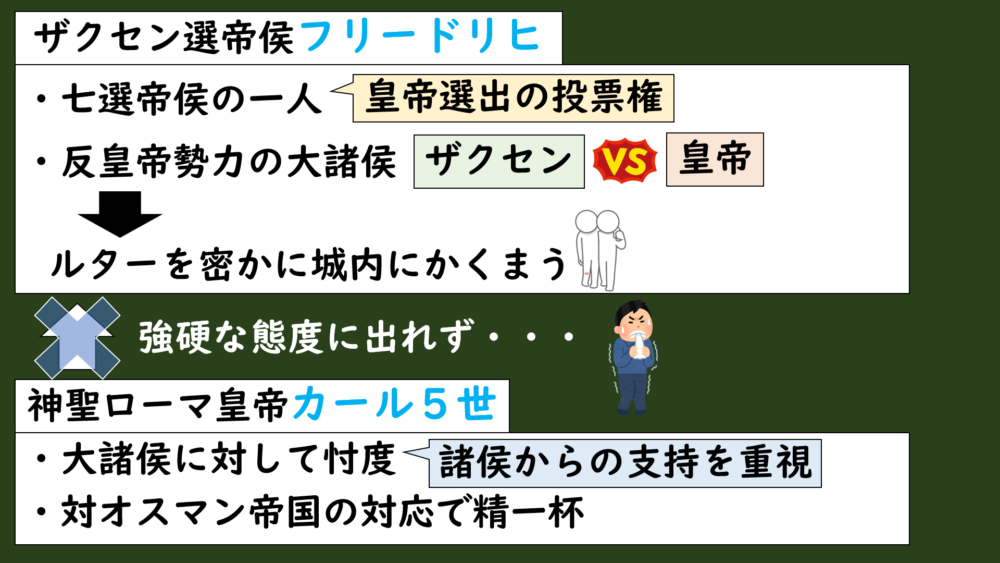

それがザクセン選帝侯フリードリヒという人物でした。

選帝侯とは神聖ローマ皇帝を選ぶ際の投票権を持っている有力な大諸侯のことでしたね。

フリードリヒは神聖ローマ皇帝を選ぶ投票権を持つ七選帝侯の一人で、ルターが務めていた大学の創設者でもあり、神学教授として活動していたルターの思想や研究姿勢を知っている人物でした。

加えて、フリードリヒは当時の皇帝と対立する反皇帝派の勢力でもあったので、その皇帝に追放されたルターを密かにかくまって保護することにしたんです。

ルターを帝国から追放したカール5世は、ルターがかくまわれていることに気づいていましたが、ザクセン選帝侯フリードリヒが対立する有力な大諸侯だったことで、強い姿勢をとることができませんでした。

ルターが行方不明という扱いであったのと、相手が選帝侯で、諸侯からの支持などを考えて強くでることができなかったんです。

加えて当時、東からオスマン帝国が急速に勢力を拡大して迫ってきていたので、そちらの対応に精一杯だったことから、余計に時間をかけてルターを追及する余裕がありませんでした。

こうした事情もあって、ルターはドイツのザクセン選帝侯の城でかくまってもらうことになり、そこで研究と執筆を続けることになりました。

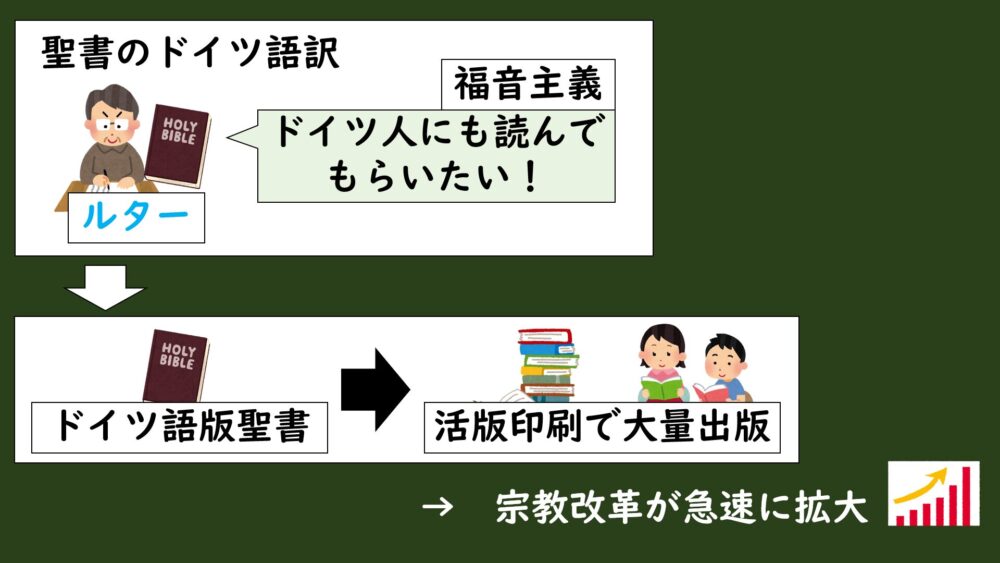

彼はかくまってもらっているなか、聖書のドイツ語翻訳の作業に取り組みました。

ルターは福音主義を掲げていたので、ドイツ人にも聖書を理解してもらうことはルターにとってとても重要なことだったんです。

こうして完成されたドイツ語訳の聖書は、当時の活版印刷術によって大量印刷されてドイツ中で読まれるようになっていきました。

これによって民衆が聖書を手にして、聖書にもとづく信仰が可能になり、宗教改革は急速に広がっていくことになったんです。

まとめ

MQ:宗教改革が起こった要因とは?

A:ローマ=カトリック教会の腐敗と贖宥状販売への批判、そして信徒の内面的な信仰への関心の高まりに加え、社会不安や教会への不満が広がっていた。そこにルターの教会批判と聖書のドイツ語翻訳が改革の火種となり、広く支持を得て宗教改革が始まった。

今回はこのような内容でした。

次回は、宗教改革の広がり①(ドイツ編)についてみていきます。ドイツでの宗教改革はどのように進んでいったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント