この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は宗教改革がドイツだけでなく、ヨーロッパにも広がっていく様子をみていきます。新しい宗派であるカルヴァン派にはどんな特徴があったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:カルヴァン派の特徴とは?

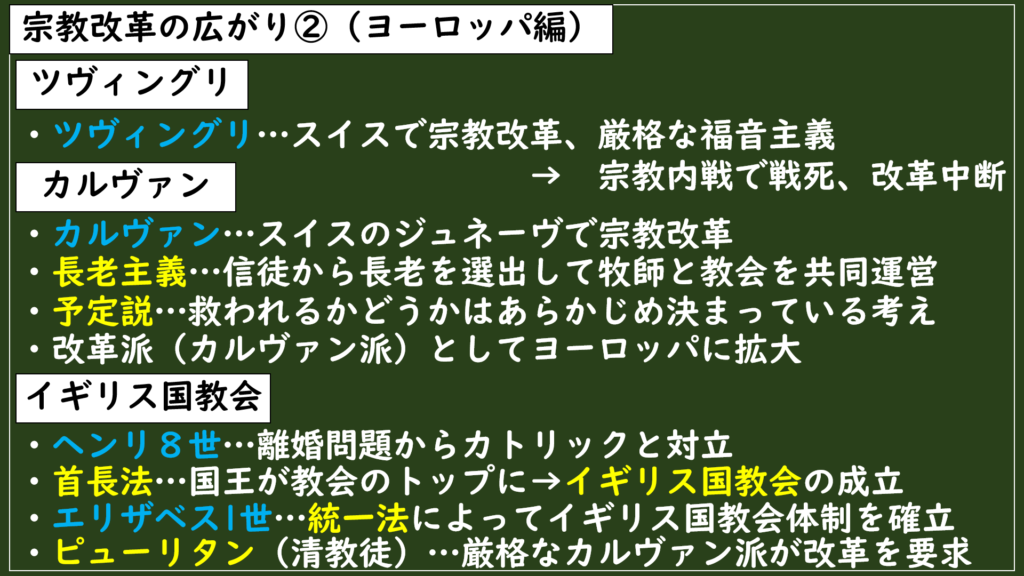

ツヴィングリ

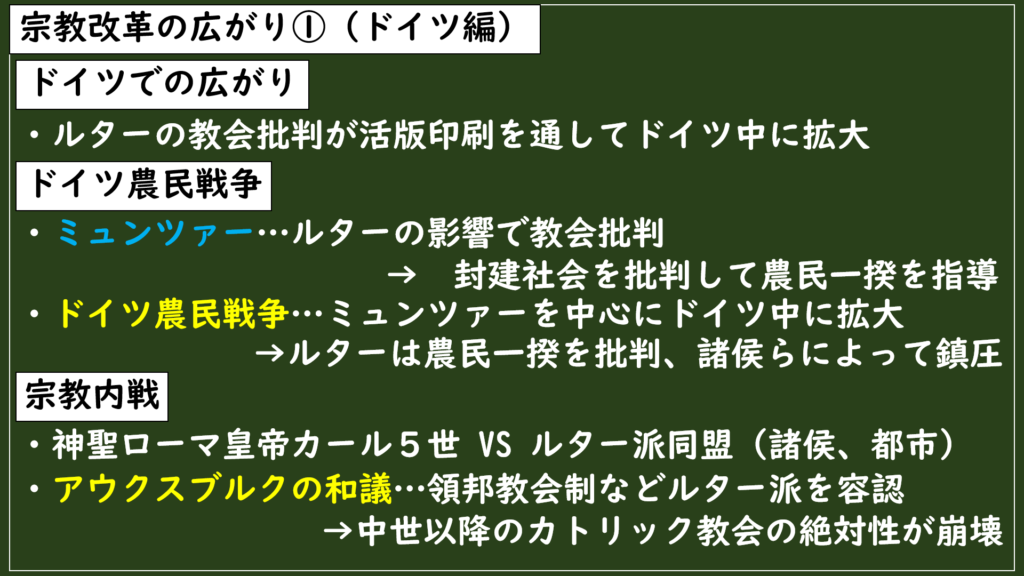

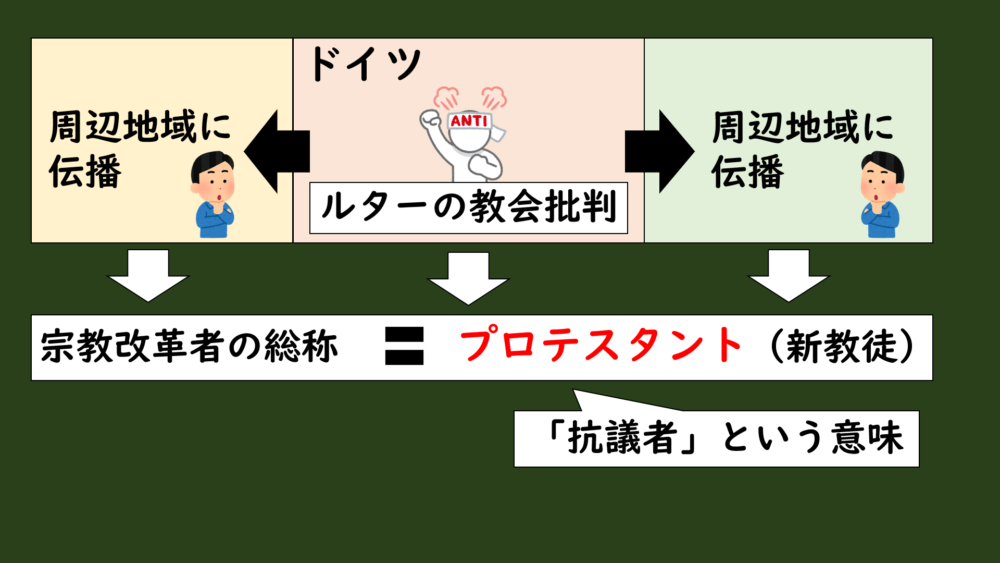

16世紀になると、ドイツ以外での地域でもドイツのルターの主張の影響を受けて、宗教改革がおこなわれていくようになります。

ヨーロッパで宗教改革をおこなった人々は、ルター派と合わせて“プロテスタント(新教徒)”と呼ばれるようになりました。

プロテスタントはルター派の諸侯が出した「抗議文」が由来しているんでしたよね。

今回はこのプロテスタントと呼ばれた方々の活動をみていきたいと思います。

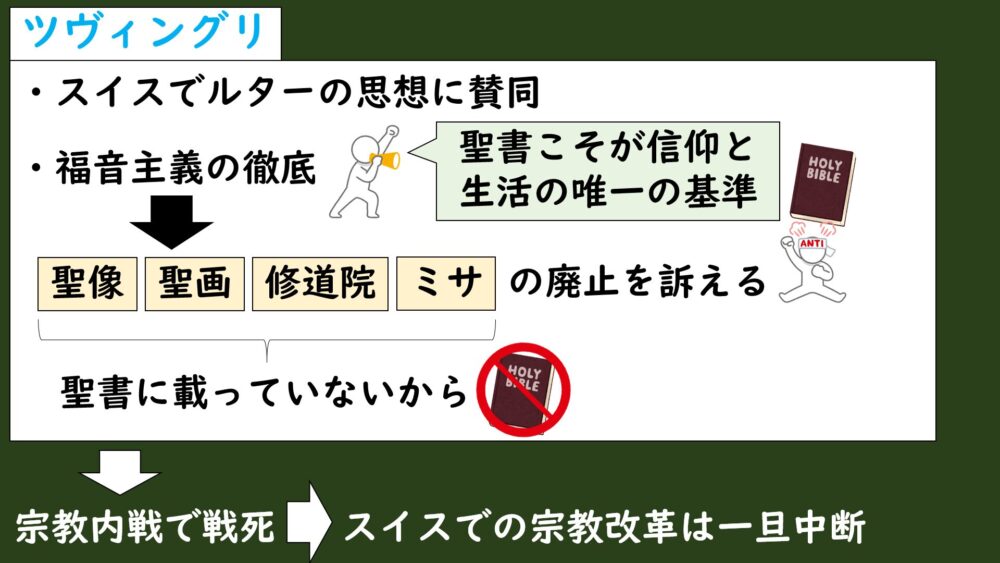

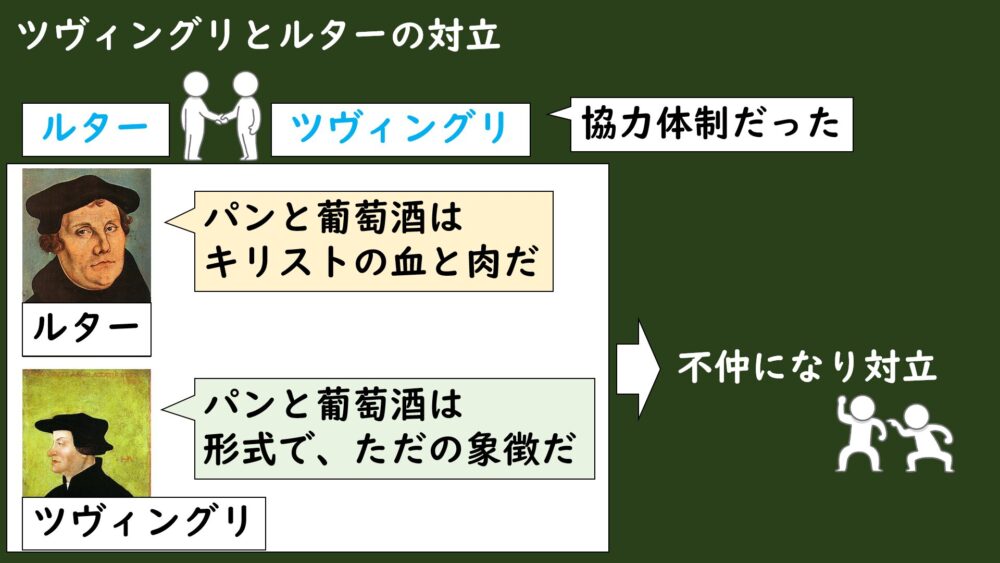

ドイツの南に位置するスイスでは、ルターの活動に賛同した司祭のツヴィングリという人物が宗教改革をおこないました。

ツヴィングリはルターの教会批判に影響を受けて、福音主義に基づく信仰を徹底しようと主張しました。

福音主義とは、「聖書こそが信仰と生活の唯一の基準」ということを意味でしたね。

福音主義は聖書が絶対なので、聖書に書かれていない聖像や聖画、修道院やミサなどの儀式を批判して、それらの廃止を訴えました。

ツヴィングリはルターよりも福音主義を徹底していて、教会のオルガンでさえも禁止したほどでした。

その後、ツヴィングリの教えは周辺の都市にも広がっていきましたが、カトリック教会との宗教内戦によってツヴィングリが戦死してしまい、スイスでの宗教改革は一旦中断することになりました。

カルヴァン

ジュネーヴでの活動

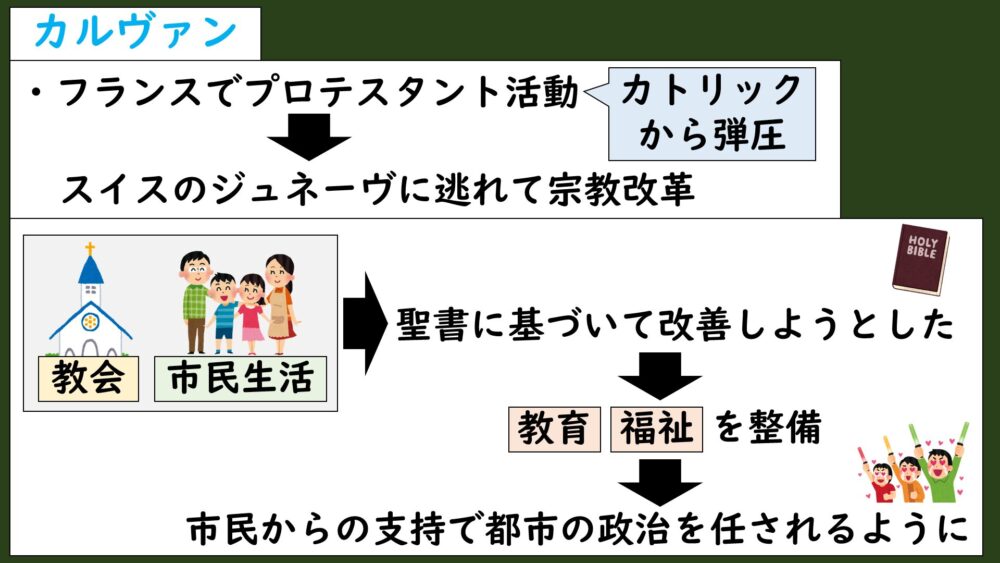

フランスでもルターの主張が入ってきたことで、その影響を受けて宗教改革に乗り出したのがカルヴァンと呼ばれる人物でした。

カルヴァンはパリ大学で神学を学んだ神学者でしたが、ルターの影響を受けてプロテスタント(新教徒)として活動するようになりました。

しかし、フランスでプロテスタントに対する迫害が起きたので、カルヴァンはスイスに逃れることになります。

スイスのジュネーヴに逃れたカルヴァンは、そこでもツヴィングリの影響を受けて、宗教改革を推し進めていくことになりました。

カルヴァンは、教会だけでなく市民の生活も聖書に基づいて改善しようと活動し、理想の都市を創ろうとしました。

その影響で反対派によって一時はジュネーヴを追放されるなど苦労もありましたが、教育制度や福祉制度の整備に努めたことで、市民からも支持されるようになっていき、都市の政治を任されるようになっていきました。

そこで都市ジュネーヴを巻き込んだ独自の改革がカルヴァンを中心におこなわれていくことになります。

長老主義

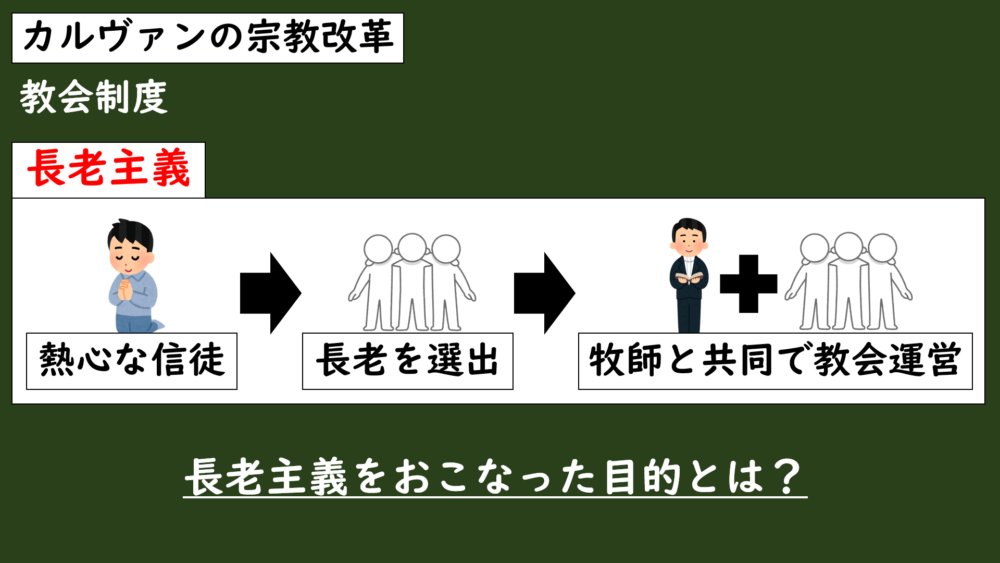

まず、教会制度でおこなわれたのが長老主義と呼ばれる制度でした。

長老主義とは、信仰に熱心な一般信徒から複数の長老を選出して、牧師と共同で教会を運営する方法でした。

簡単にいうと、一般人に教会の管理を任せるということです。

SQ:長老主義をおこなった目的とは?

では、この長老主義はどのような目的でおこなわれたんでしょうか。

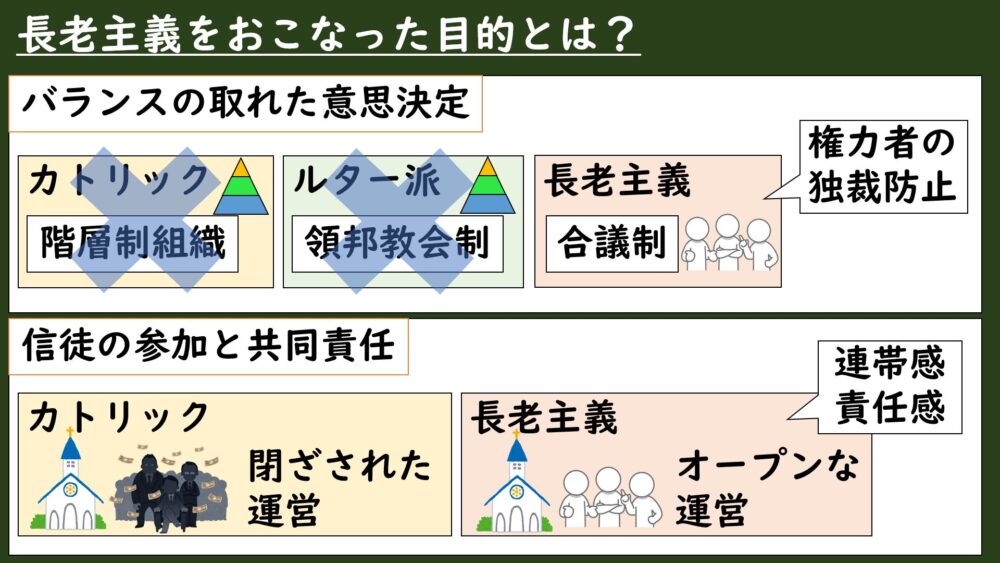

まず1つ目は「バランスの取れた意思決定」です。

カルヴァンは、カトリック教会の教皇をトップとする階層制組織(ヒエラルヒー)や、ルター派の君主(領主)をトップとする領邦教会制など、権力者によって教会が運営されていることを批判していました。

そこで、一般の信徒から長老を選ぶことで、一人に権力を集中させず、複数の長老が協議することで、独裁や暴走を防いで、バランスの取れた運営ができたんです。

これは「人間の罪の暴走に対する歯止め」とも言われています。

2つ目が「信徒の参加と共同責任」です。

それまで教会の運営は、権力者によって独占されて閉ざされていました。

しかし、一般信徒が運営に関わることで「自分たちでやっている。」という連帯感と責任感が生まれて、信徒間の繫がりが強くなり、教会がより身近な存在になりました。

この「バランスの取れた意思決定」と「信徒の参加と共同責任」によって、権力者から教会を独立させて、信徒による公平で健全な教会運営をおこなおうとしたんです。

教会運営における権力の集中を防ぎ、信徒による公平で健全な意思決定と共同責任を実現するため。

予定説

カルヴァンは宗教改革の中でも福音主義を徹底していて、聖書をとても重視していました。

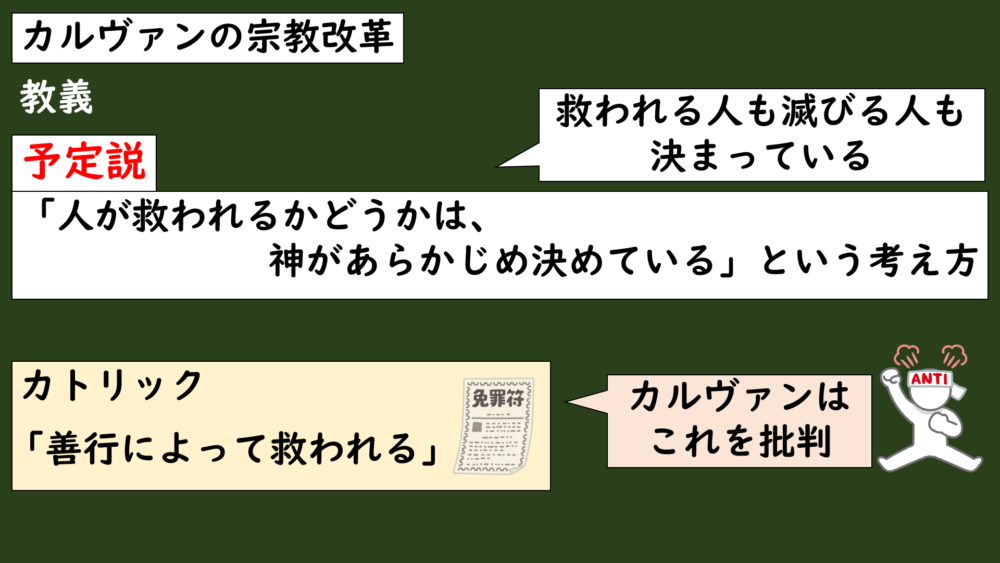

そしてそのカルヴァンが唱えた特徴的な教義が予定説と呼ばれるものでした。

予定説とは、簡単に言えば「人が救われるかどうかは、神があらかじめ決めている。」という考え方です。

つまり、どれだけ善い行いをしても、それが救いに直結するわけではなく、救われる人も、滅びる人も、すべて神の意志によって決まっているということなんです。

では、なぜカルヴァンはこのような予定説を唱えたんでしょうか?

この予定説を唱えた理由にも、カトリック教会への批判がありました。

カトリック教会は「贖宥状」などを通じて「善行によって救われる」と教えられていましたが、カルヴァンはそれを批判して、こう考えました。

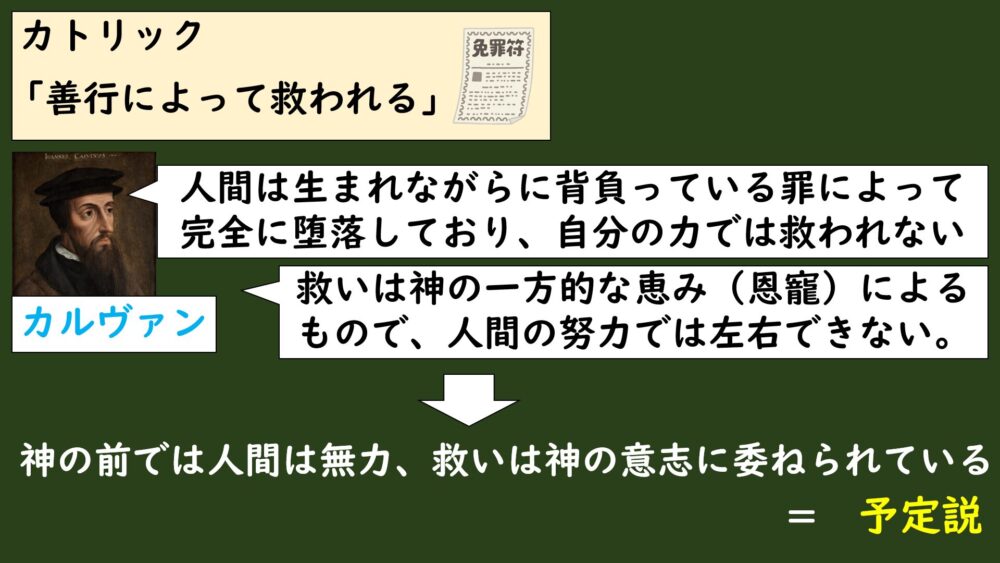

人間は生まれながらに背負っている罪によって完全に堕落しており、自分の力では救われない。

救いは神の一方的な恵み(恩寵)によるもので、人間の努力では左右できない。

つまり、神の前では人間は無力であり、救いは神の意志に委ねられているという予定説を主張したんです。

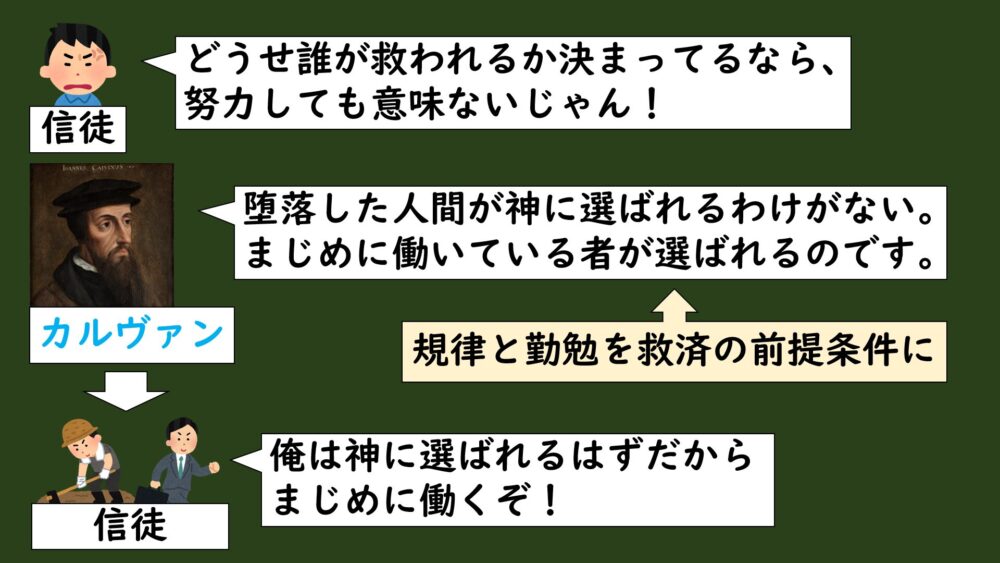

しかし、これでは、

どうせ誰が救われるか決まってるなら、努力しても意味ないじゃん!

と信仰に疑問を持つ信徒が出てきてもおかしくないですよね。

しかし、カルヴァンの人々は逆にこう考えたんです。

自分が救われている証拠を示すには、まじめに働き、禁欲的に生きることが大切だ!

というふうに、堕落した人間が神に選ばれるわけがないと考え、規律と勤勉が神に選ばれる前提条件としたんです。

教会に行って祈ったり、贖宥状を買うよりも、「勤勉で倹約的な生活をしている人が選ばれるはずだ!」とすることで、みんなが聖書に基づいて規則正しい生活をするようになったんです。

こうした予定説の考えによって、新教徒の人たちは神に選ばれると信じて「勤勉で倹約的な生活」をするようになり、これが後の資本主義の発展に影響を与えていくことになります。

ちなみにカルヴァンは、行き過ぎない範囲で“利子”と“蓄財”も認めていました。勤勉をモットーにしていたので、商売も宗教的に認めていたということですね。

逆にカトリックは商売でも成功や出世は重視されず、利益は社会に還元すべきだとしていたので、こうしたカルヴァンの思想は特徴的でした。

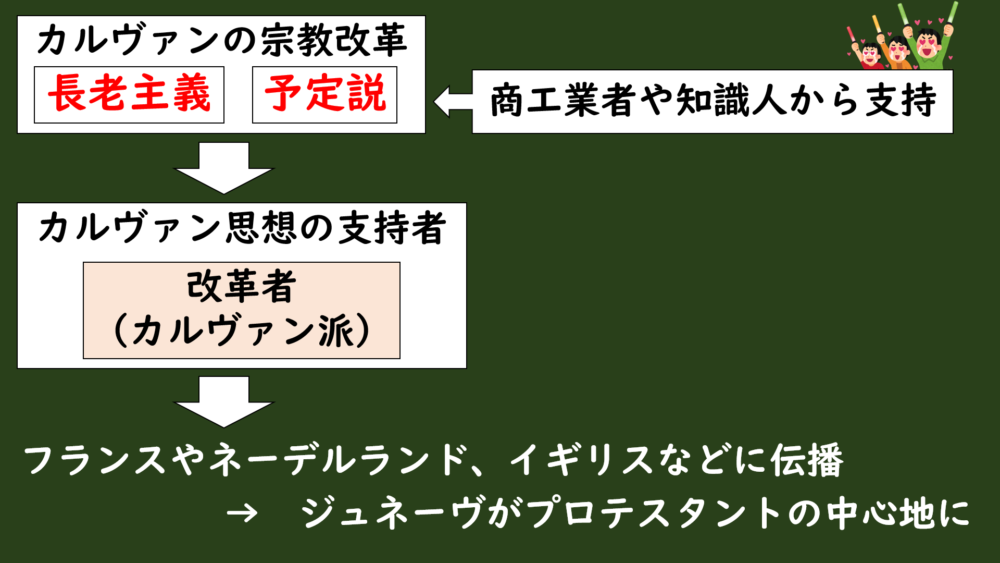

改革派(カルヴァン派)の拡大

こうしたカルヴァンの教会制度(長老主義)や教義(予定説)は、商工業者や知識人の間で支持されるようになり、カルヴァンの教えを支持するプロテスタントを「改革派(カルヴァン派)」と呼ぶようになりました。

“勤勉”や“倹約”といった自分たちのやっていることが報われるわけですから、商工業者や知識人には刺さったでしょうね。

ちなみにカルヴァンはカトリック教会を激しく攻撃し、市民生活も厳しい規律を与えて、破った者を処刑してしまうなど、恐怖政治として恐れられた部分もありました。

改革派はスイスだけでなく、フランスやネーデルランド、イギリスにも伝わっていき、ジュネーヴはプロテスタントの中心地となっていきました。

西ヨーロッパでは、その後の宗教改革で改革派(カルヴァン派)の判断を仰ぐことも多くなっていき、宗教改革の中心も担うようになっていきました。

イギリス国教会

ヘンリ8世

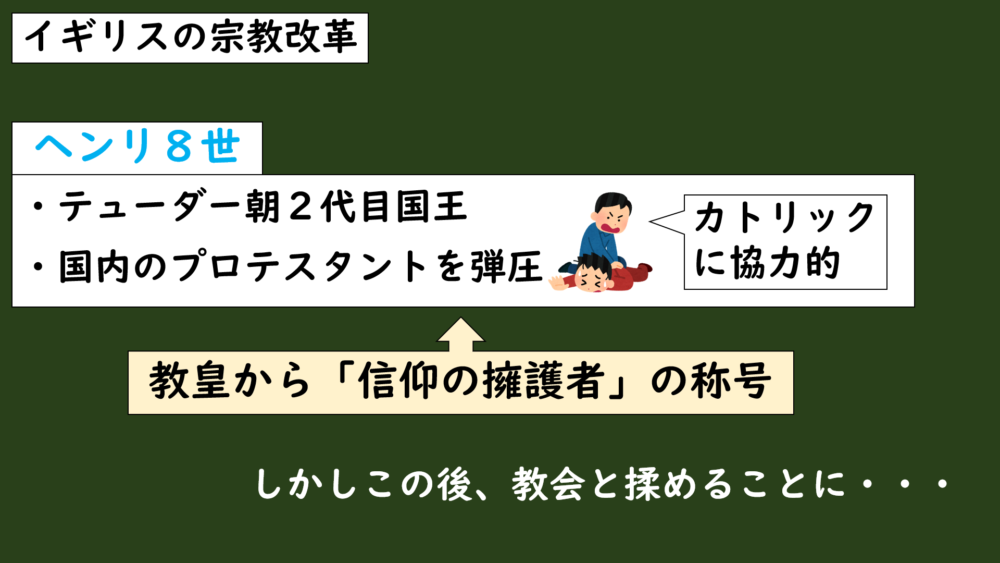

イギリスでも宗教改革がおこることになりますが、改革をおこなったのが国王ヘンリ8世で、なんと離婚問題から始まった変わった改革だったんです。

ヘンリ8世はバラ戦争後に成立したテューダー朝の2代目国王でした。

当時のイギリスでもカトリック教会の腐敗と堕落が目立つようになり、ルターの思想が入ってきたことで教会批判が起こるようになります。

当時のヘンリ8世はこのルターの思想に否定的で、カトリック教会と協力してプロテスタントを弾圧してしまいます。

この時、ヘンリ8世は教皇から「信仰の擁護者」という称号をもらうほどカトリック教会に協力的だったんですよ。

しかし、ここから離婚問題が発生してしまいます。

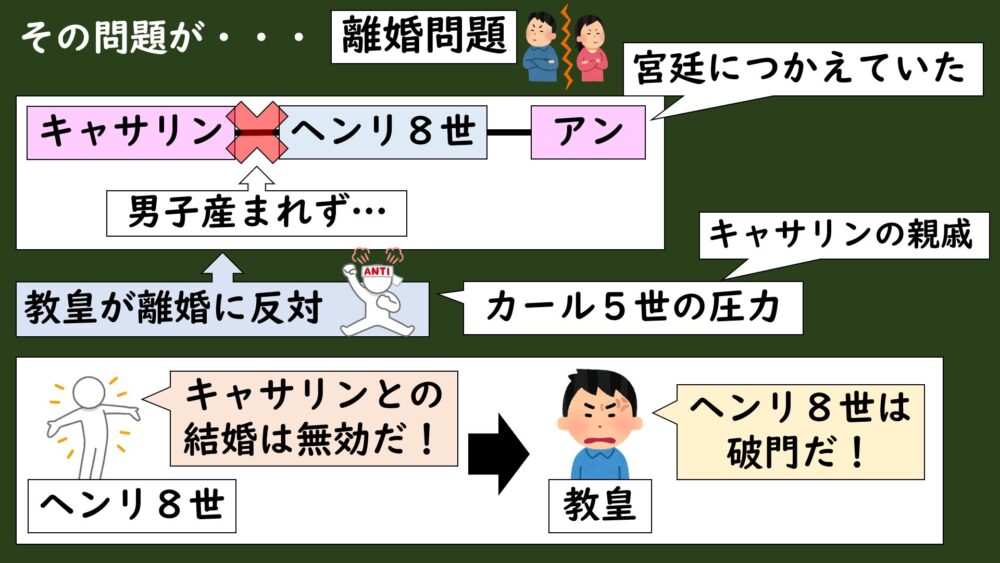

当時ヘンリ8世は皇后キャサリンとの間に後継者の男子が産まれなかったので、宮廷につかえてた女性アンと新たに結婚して、皇后とは離婚しようと考えました。

ですが、皇后キャサリンは神聖ローマ皇帝カール5世の親戚だったので、カール5世が教皇に圧力をかけて、教皇はヘンリ8世の離婚に反対します。

教皇から離婚を反対されてしまったことで、ヘンリ8世はカトリック教会への態度を変えていくことになります。

ヘンリ8世はこの離婚を成立させるために議会まで開き、キャサリンとの結婚は無効だったことにしてしまい、離婚することになります。

これに対して教皇はヘンリ8世を破門にしてしまい、ヘンリ8世とカトリック教会はここで完全に決別してしまうことになりました。

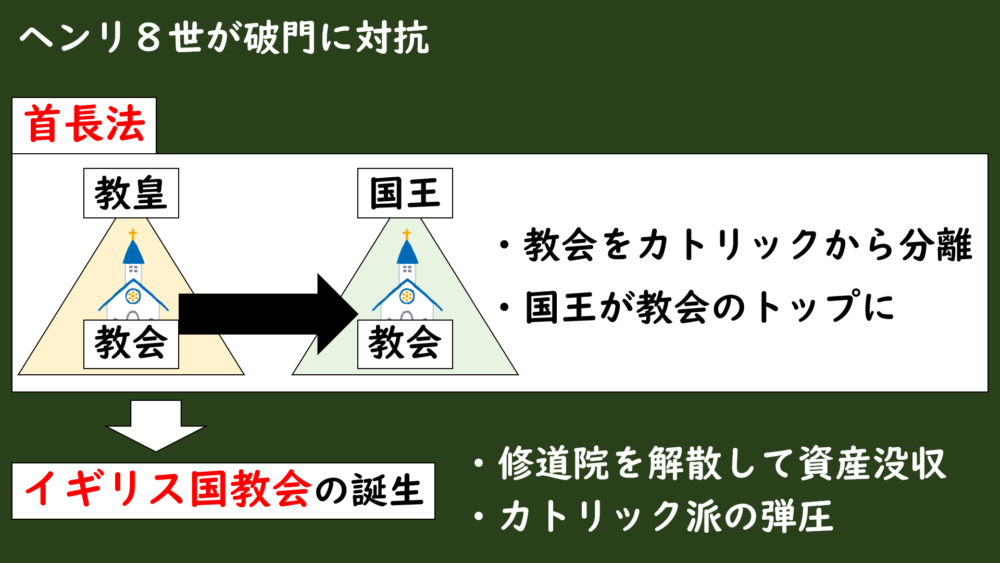

ヘンリ8世はカトリック教会に対抗するために、議会の承認を得て首長法という法律を制定します。

この首長法とは、イギリスにある教会はカトリック教会から分離して、国王が首長を務めるという法律でした。

この首長法によって、イギリスの教会はカトリック教会から独立して、国王を教会のトップとするイギリス国教会が誕生することになったんです。

ヘンリ8世はカトリック教会の修道院も廃止して、その広大な土地と莫大な財産も没収して、王国の財政を強化しました。

これらの政策によってヘンリ8世は改革に反対するカトリック教会の勢力を完全に弾圧・排除して、テューダー朝による中央集権化を推し進めていくことになりました。

これらの政策は、カトリック教会の富と権力を良く思っていなかった裕福市民たちの支持もあって、イギリス国教会は受け入れられたようです。

解散した修道院の資産を受け取った議員の裕福市民が協力的だったそうですよ。

このように、イギリスの宗教改革はルターのような教会批判から始まったのではなく、国王と教会の対立から始まった特徴的な改革だったんです。

エリザベス1世

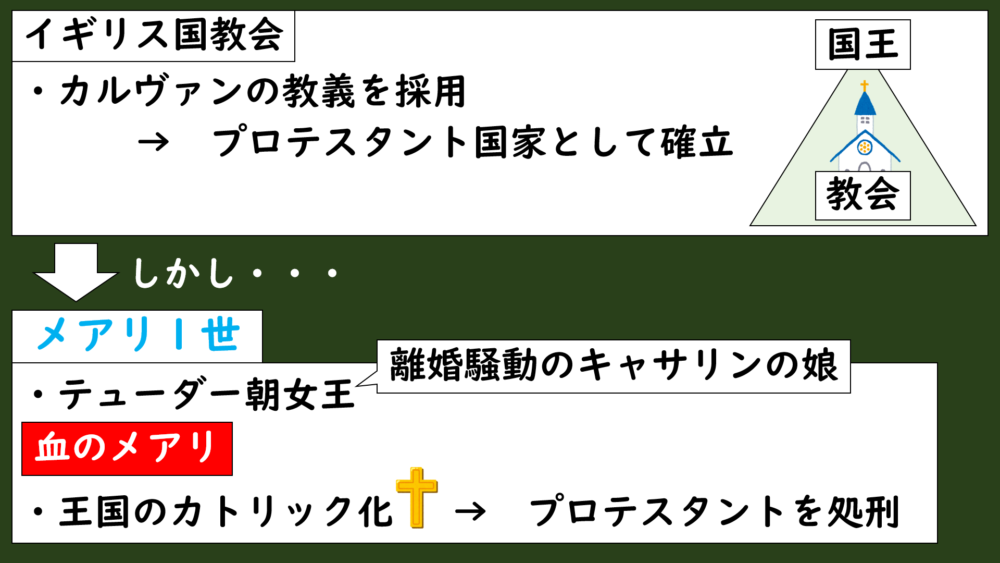

ヘンリ8世のあと、イギリス国教会はカルヴァン派の教義を取り入れるなど、国王の権力を残しつつも、プロテスタントの王国として確立されていきました。

しかし、メアリ1世が女王に就任した際に、カトリック教会に戻そうとして、プロテスタントの聖職者数百人が処刑されるなど、プロテスタントへの弾圧がおこなわれたりもしました。

メアリ1世はヘンリ8世と離婚した元皇后キャサリンの娘で、熱心なカトリック教徒だったそうです。

このことからメアリ1世は「血のメアリ」と呼ばれて、プロテスタントからいまだに不人気だそうです。

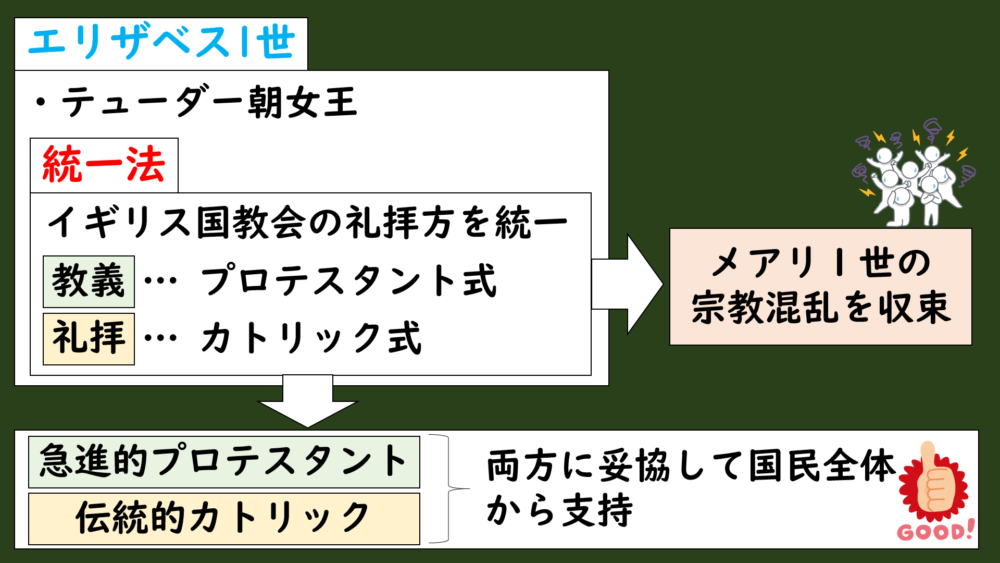

そしてその後にエリザベス1世という人物が王位に就きました。

エリザベス1世は統一法と呼ばれる法律を制定して、イギリス国教会の礼拝方法を統一します。

エリザベス1世の即位した時代は、前国王の腹違いの姉メアリ1世がカトリックを強制し、多くのプロテスタントが弾圧されていたため、国内は宗教的対立で混乱していました。

なので、エリザベス1世はこの対立を和らげて、王国の治安や王権を安定させる必要があったんです。

そのため、彼女は統一法によってプロテスタントの教義を基本にしつつ、教会ではカトリック的な儀式や礼拝の形式も一部残すような体制を築きました。

これにより、急進的なプロテスタントと伝統的なカトリックの両方に妥協しながら、国民の支持を得て、王国を安定させようとしたんです。

イギリス国教会の特徴とピューリタン

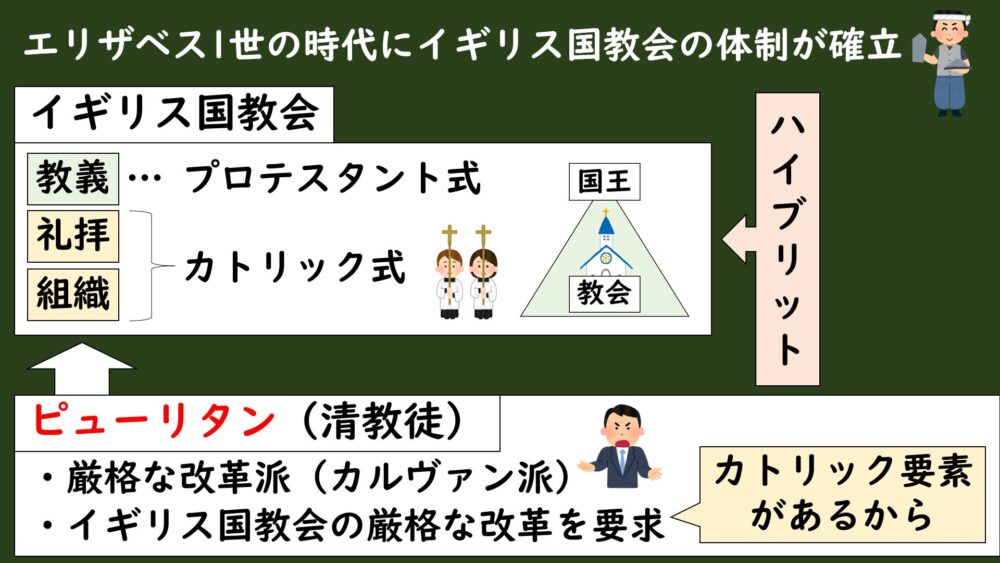

このようにして、エリザベス1世の時代にイギリス国教会の体制は確立されていきました。

イギリス国教会の信仰は「人は信仰によってのみ救われる。」とか、「聖書こそが信仰の唯一のよりどころだ。」といった、改革派(カルヴァン派)に近い考え方を持っていました。

加えて「救われる人はあらかじめ神によって決まっている。」っていうカルヴァンの予定説も受け入れているなど、プロテスタントの要素が強い教会でした。

しかし、完全にプロテスタントではなく、礼拝のときには白い聖職者の服を着たり、聖餐(せいさん)のときにひざまずいたりと、カトリック式の儀式も残っていました。

イギリス国教会では国王が教会のトップに座り、その下に大主教や主教、副主教、司祭長、司祭といった、カトリック教会の階層制組織(ヒエラルキー)の体制も残っていました。

なので、イギリス国教会とは「信仰はプロテスタント寄りで、儀式や制度はカトリック寄り。」といった、ハイブリットな教会だったんです。

宗教改革の中で、政治と信仰のバランスを取ろうとした結果、こんなユニークな形になったんですね。

しかし、カトリック要素が残ったイギリス国教会を良く思っていなかった改革派(カルヴァン派)のプロテスタントたちは、厳格な改革を求めるようになります。

彼れらはやがてピューリタン(清教徒)と呼ばれるようになり、改革の徹底を求めて後に革命を起こすことになります。

まとめ

MQ:カルヴァン派の特徴とは?

A:聖書を絶対とする福音主義を徹底し、「予定説」によって救済は神の意志により決定されると説いた。また、信徒が教会運営に参加する「長老主義」を導入し、権力の集中を防ぎつつ共同体の自律を重視した。市民生活全体も聖書に基づいて改革し、勤勉と禁欲を信仰の証とする倫理観を広めた。

今回はこのような内容でした。

次回は、カトリック教会の改革についてです。カトリック教会の改革はその後の世界にどんな影響を与えたんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント