この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

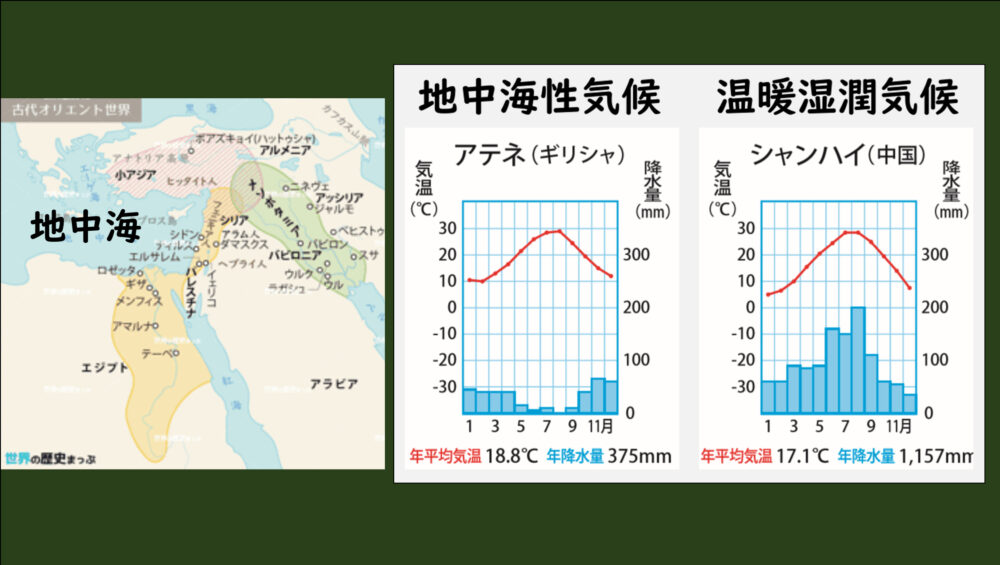

今回から地中海の「ギリシア文明」に入っていきます。これまでのオリエントなどの文明とどのように異なっているんでしょうか。

それでは一緒に見ていきましょう!

MQ:ポリスは、オリエントの都市国家と何が違うのか?

今回の時代はここ!

地中海世界の気候と人々

古代地中海では沿岸部の都市を中心に発展しました。

そして、それらは主にギリシア人と古代イタリア人によって地中海沿岸部が開発されていました。

ではなぜ地中海は沿岸部が発展したんでしょうか?

それを「気候」と「人々」から見ていきたいと思います。

SQ:なぜ地中海沿岸部で都市が発展したのか?

キレイですね。これは地中海にあるサントリーニ島の写真です。

実はこの写真は地中海の特徴をよく表しています。

みなさんはわかりますか?

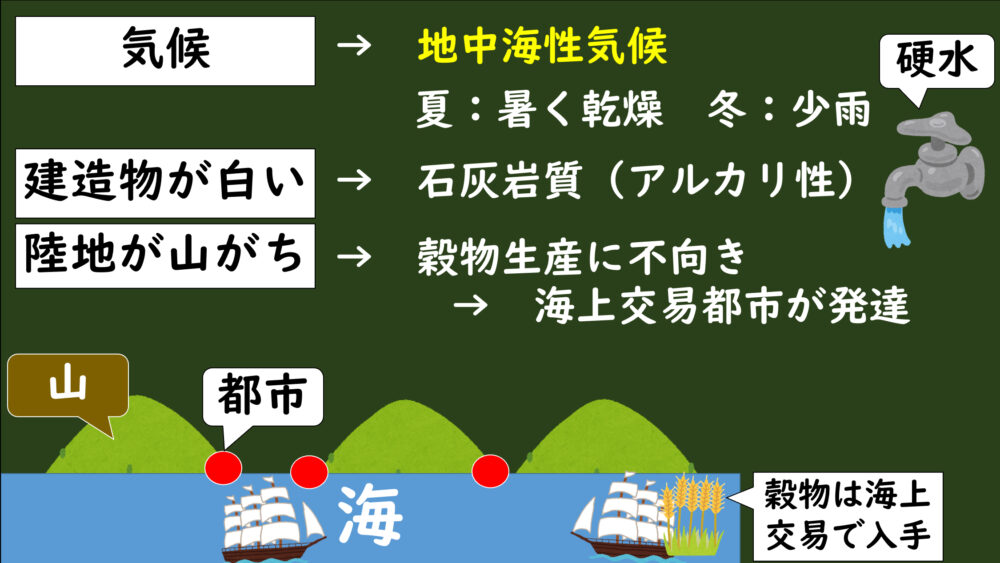

上のサントリーニ島では建物が斜面に建てられていることから、山がちで平地が少ないことがわかりますね。

建物が白いのは土壌が石灰質であることを表しています。

そして、地中海周辺の気候はその名の通り「地中海性気候」です。

夏・・・高温で乾燥 冬・・・少量の降水

これらの地形や気候の影響で、地中海周辺は穀物を育てるのに向いていないんです。

例外としてエジプトやシチリア島では穀物が栽培されていました。

なので地中海周辺では主に気候や山間を利用したオリーブやブドウなどの果樹栽培や、ヒツジやヤギの放牧などが行われていました。

なので、現在でも地中海周辺ではオリーブやワインが特産品として世界中に輸出されています。

郷土料理でもオリーブやワインは必需品になっています。

では不足している穀物などはどのように手に入れていたのか?

そこで人々が重要視したのは、地中海を利用した海上交易でした。

なので交易のために沿岸部を中心に活動するようになって、沿岸部の都市が発展したんですね。

生きていくためには海での交易が必須だったということです。

山間の地形と地中海性気候の影響から穀物栽培に向いていなかったため、海上交易でそれらを入手するために沿岸部で都市が発展した。

加えて、海上交易で古代オリエント文明と交流して先進的な文化を吸収することができたのも、地中海沿岸の発展に貢献していたんですよ。

暗黒時代(初期鉄器時代)

地中海の中でも、エーゲ海ではクレタ文明やミケーネ文明などの「エーゲ文明」が繁栄していました。

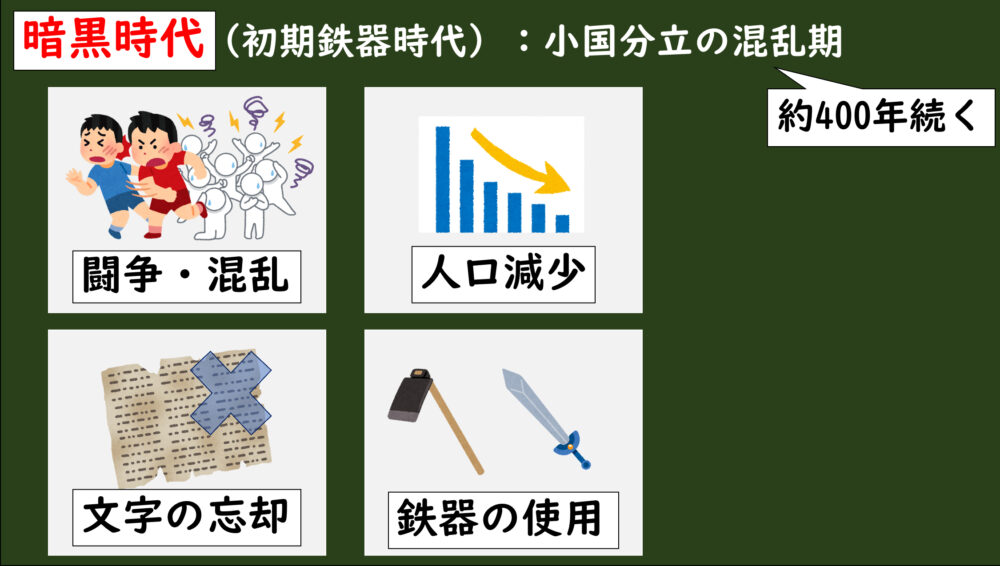

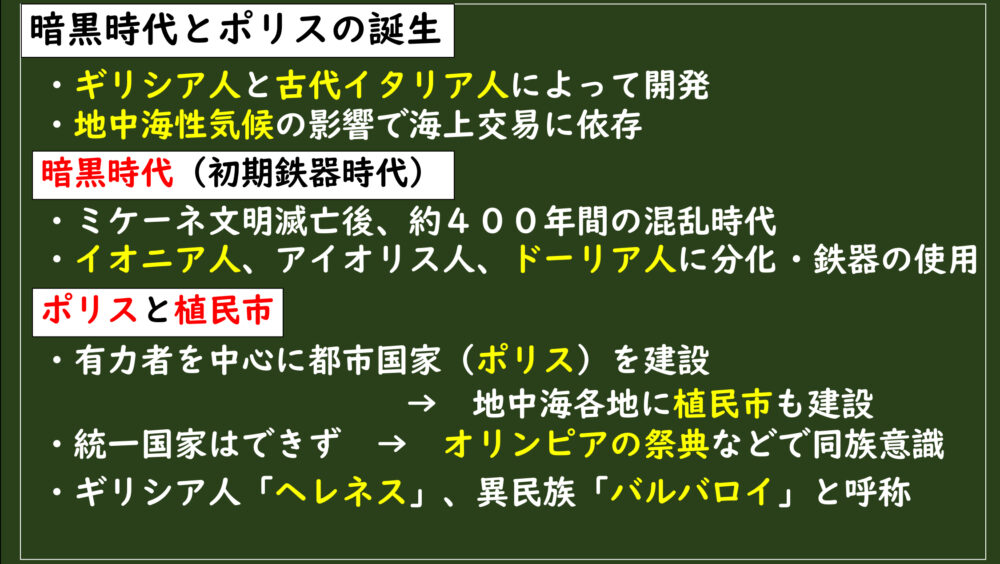

しかし、ミケーネ文明の崩壊後は線文字Bが忘れられてしまい、ギリシアではその後約400年間に渡る暗黒時代が訪れます。

暗黒時代・・・前1200~前800年頃まで

暗黒時代とはその名の通り、文字が忘れられたことで史料が少なく、具体的に何が起こってたのかわからない時代ということです。

現在の日本でいうと「江戸時代~現代」までの史料がほとんど残っていないぐらいの感覚です。

そう思うと400年てすごいですね。(笑)

暗黒時代ではギリシア人は小国分立状態になって混乱が続き、人口も減少していきました。

混乱を避けてギリシア本土からエーゲ海の諸島や西アジアに移住するギリシア人も多くいました。

それだけ小国同士による混乱や争いが激しかったのでしょう。

この移住が落ち着いたころには、ギリシア人は方言の違いから主に3種類に分かれていきます。

・イオニア人 ・アイオリス人 ・ドーリア人

暗黒時代という名前からネガティブな連想をしていしまいそうですが、ギリシアにとっては転換期でもあったんですよ。

●鉄器の使用

ギリシア人の中でもドーリア人がギリシア本土に南下してきた際に、小アジアのヒッタイト人やミタンニ人から伝わった鉄器を持ち込んだことで、ギリシアは鉄器時代に入りました。

最近では「暗黒時代」を実態に合わせた「初期鉄器時代」と呼ぶようにもなってきていますね。

ポリスと植民市

ポリスの誕生

SQ:なぜポリス(都市国家)が建設されるようになったのか?

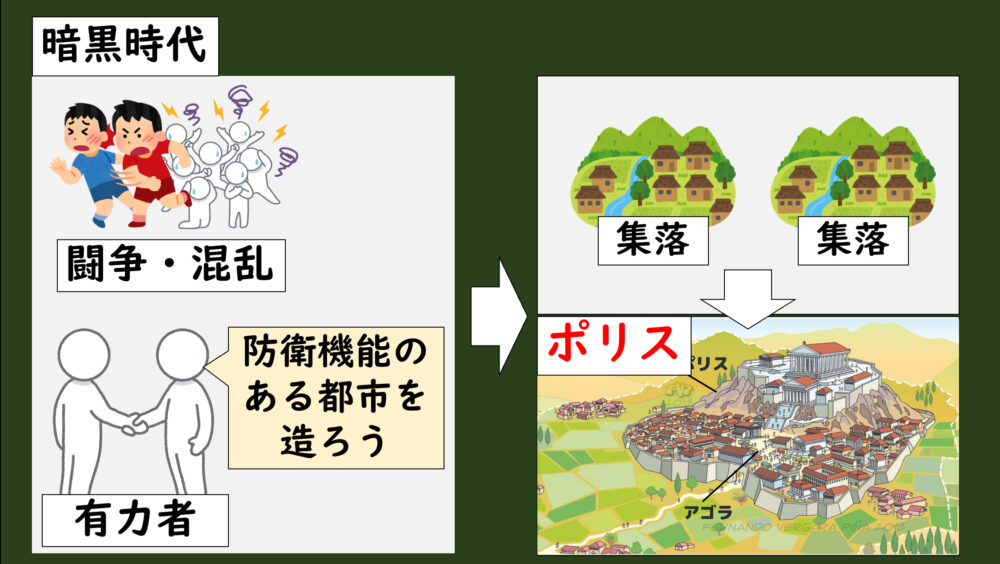

あなたが混乱期に生きるギリシア人だったら生活に何を望みますか?

争いから身を守れる安全が欲しいです!

そうですね。人類は常に争いが起こると身を守るために防衛機能を強化するんです。軍隊を増強したり、壁を建てたりとか、、、

なので前8世紀になると、散りぢりになっていたギリシア人たちが安全を求めて、防衛機能のある都市を建設し始めたんです。

各地で代々大土地を所有している有力者たちが指導して、複数の集落が連合してそこに人々が集まってきて城壁に囲まれた都市国家が建設されました。

暗黒時代という混乱期の中で、ギリシア人たちが安全をもとめて防衛機能のある都市を建設しようとしたため。

そしてこのギリシア人によって建設された都市国家をポリスといいます。

このポリスの成立によって社会が安定し、暗黒時代は終わりを告げました。

植民市の建設

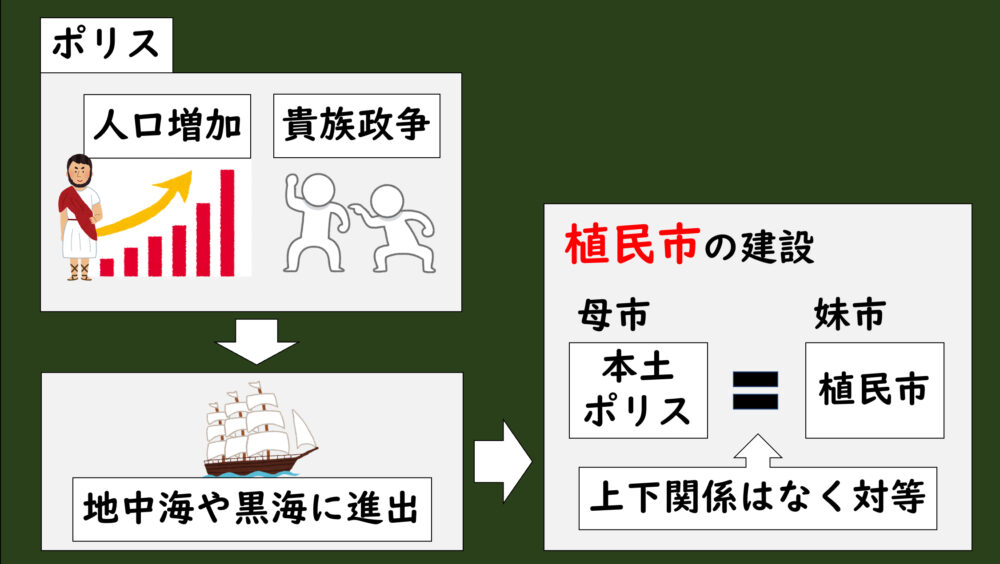

社会が安定すると人口の増加や貴族たちの政治の争いなどによって、土地を求めるギリシア人たちがエーゲ海周辺から地中海や黒海へと進出していきました。

そこで建設されたのが植民市と呼ばれる都市です。

支配して従属させる「植民地」とは違い、「植民市」は本土ポリスと母市、姉市のような関係で対等な独立国家として扱われました。

SQ:植民市の建設はギリシア世界にどんな影響を与えたか?

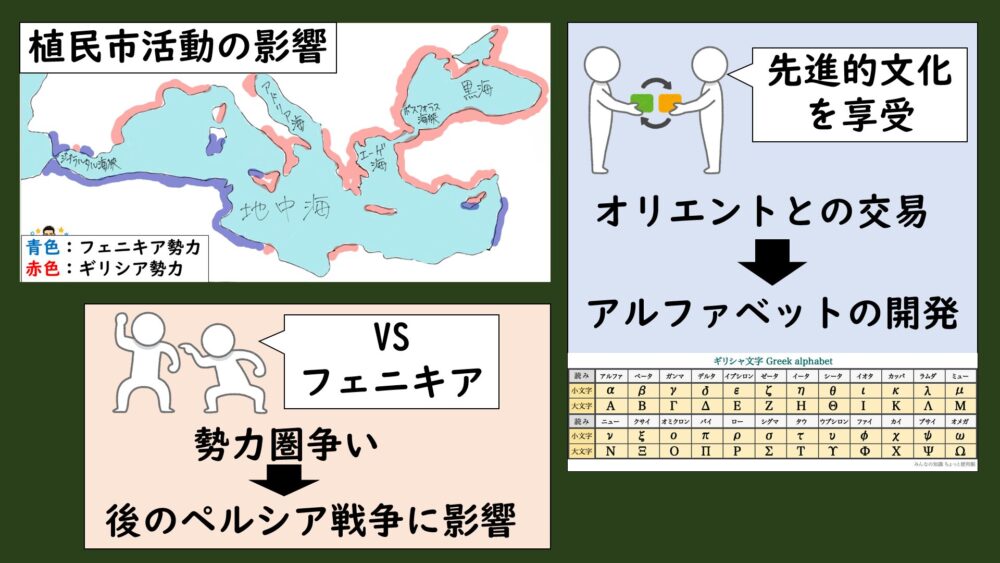

ギリシア人の植民市は地中海や黒海沿岸の全域にまで達するほど建設されました。

上記でもあるように植民市の建設によって、当時先進的だったオリエントとの交易を活発にしていきます。

輸出:オリーブ、ワイン、陶器など

輸入:エジプトから穀物、黒海沿岸から穀物と奴隷、ヨーロッパから金属など

オリエントの中でも地中海交易を担っていたフェニキア人と触れたことで、フェニキア文字をもとにアルファベットが作られて、ギリシア人のもとで商業活動で用いられるようにもなりました。

このフェニキア人とギリシア人による歴史的貢献は大きいですね。

しかし、植民市活動は良いことばかりではなかったんです。

ギリシア人による植民市活動(海上交易)は、フェニキア人と競合することになってしまいました。

なので、フェニキア人の商業活動を保護していたアケメネス朝ペルシアに目を付けらて、後のペルシア戦争の引き金へとなってしまいます。

オリエント文明と接したことで商業活動が活発になり、アルファベットが開発されるなどの恩恵をうけた。しかし、フェニキア人との競合により、後のペルシア戦争への引き金にもなった。

ポリスの性質

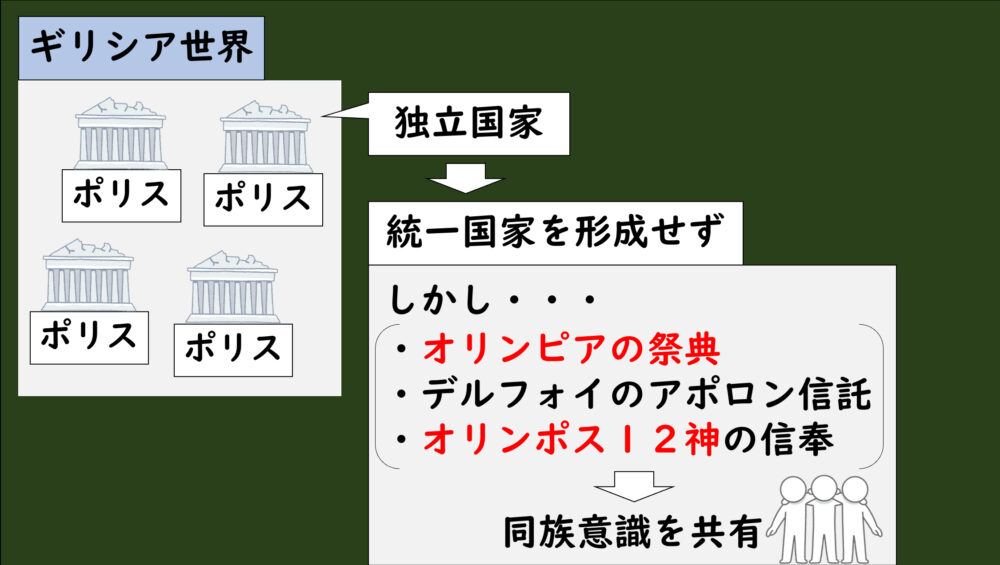

ポリスはそれぞれ独立した1つの国家だったため、ギリシアは常に小国分立状態でした。

そして最終的にギリシア人によって統一国家が建立されることもありませんでした。

なので、ポリス同士で戦争がおこわれることもしばしばありましたが、ギリシア文明には大きな特徴がありました。

それは他の文明よりも「同じ民族意識」が強かったことです。

・ギリシア語という共通言語を話していた。

・オリンポス12神を中心としたギリシア神話を信じていた。

・デルフォイにあるアポロン神の信託を信奉(しんぽう)していた。

・4年に一度開かれるオリンピアの祭典(古代オリンピック)に参加していた。

信奉・・・信じて従うこと。

これらのイベント等を通じて、各ポリスは場所は違えど同じギリシア人だという意識で接し合っていたんですね。

要は戦争することはあっても同じ民族としての「絆」のようなものがあったのでしょう。

なのでギリシア人は自分たちのことを「ヘレネス」と呼び、異民族のことを「バルバロイ」と呼んでいました。

「ヘレネス」は英雄ヘレンの子孫という意味で使われていたそうです。

「バルバロイ」とは「訳のわからない言葉を話す者」という意味になります。

このように異民族を見下す表現をするあたり、ギリシア人同士の同胞意識と結託感が感じられますね。

まとめ

MQ:ポリスは、オリエントの都市国家と何が違うのか?

A:各ポリスは独立国家であり、オリエントとは異なり統一国家は存在しなかった。しかし、信託や祭典などを通してギリシア人としての同族意識を強く持っていたことが特徴である。

今回はこのような内容でした。

次回はポリスの構造と人々がどのような生活をしていたのか、についてやっていきます。

それではお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

Wordプリントは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント