この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は、オスマン帝国が拡大して後の統治と社会についてです。オスマン帝国拡大後に統治や社会はどのように変化していったんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:オスマン帝国拡大後の統治や社会がどのように変化していったのか?

徴税請負制とアーヤーンの台頭

徴税請負制

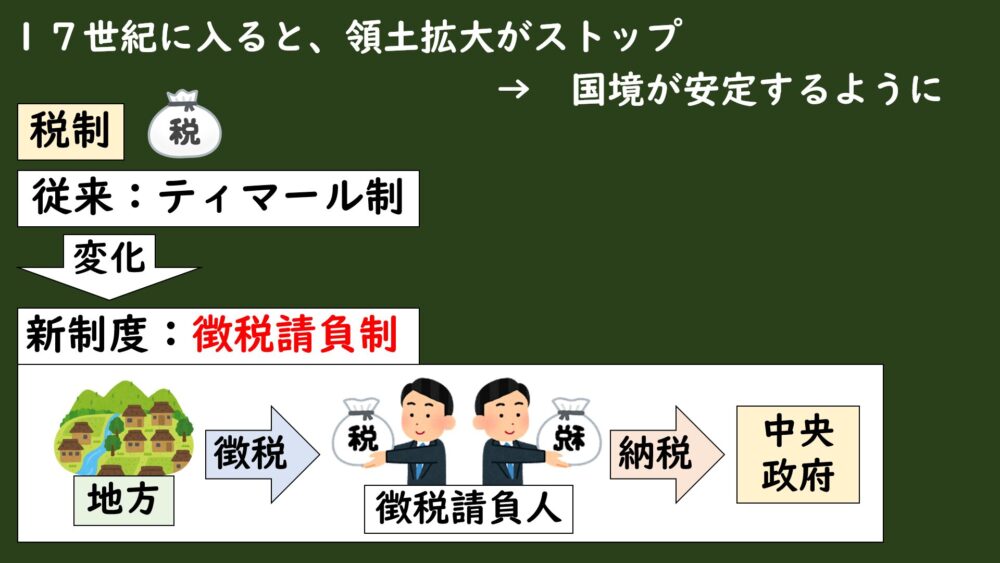

オスマン帝国は成立してから拡大を続けて、巨大帝国へと発展していきましたが、17世紀に入ると領土拡大はストップしていき、国境が安定するようになります。

そして、オスマン帝国が安定期に入っていったことで、変化していったうちの1つが税制でした。

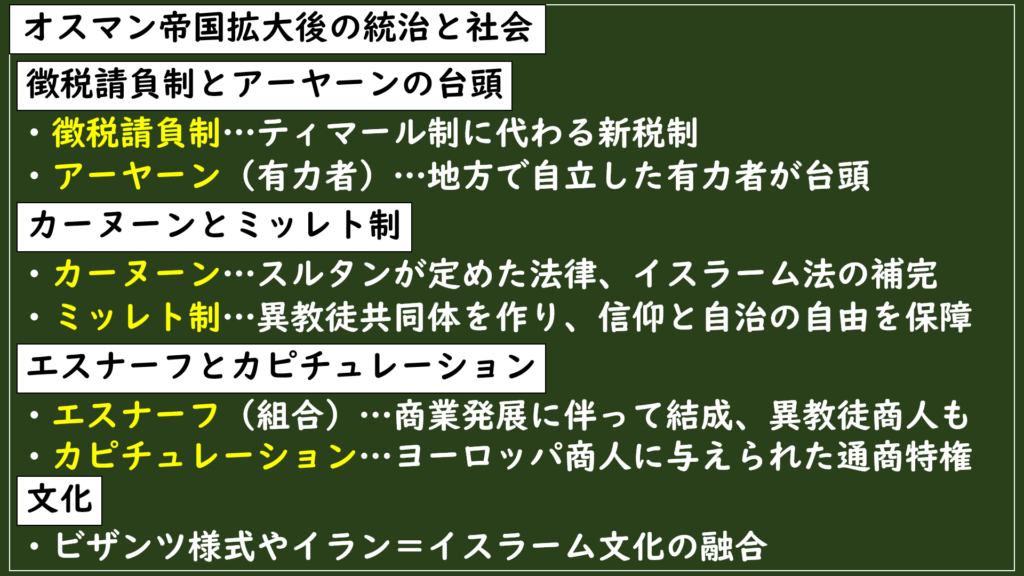

それまではティマール制が使われていましたが、徐々に徴税請負制という制度へと変化していったんです。

徴税請負制とは、政府に代わって地方の徴税を請け負うという制度でした。

簡単にいうと、役人の代わりに指定された範囲の税金を集めて政府に納税するというシステムでした、請負人は徴税する代わりに、多めに税を徴収することでポケットマネーにすることができました。

ローマ帝国時代でもあった制度ですね。気になる方は[4-3.4]ローマ社会の変容をご確認ください。

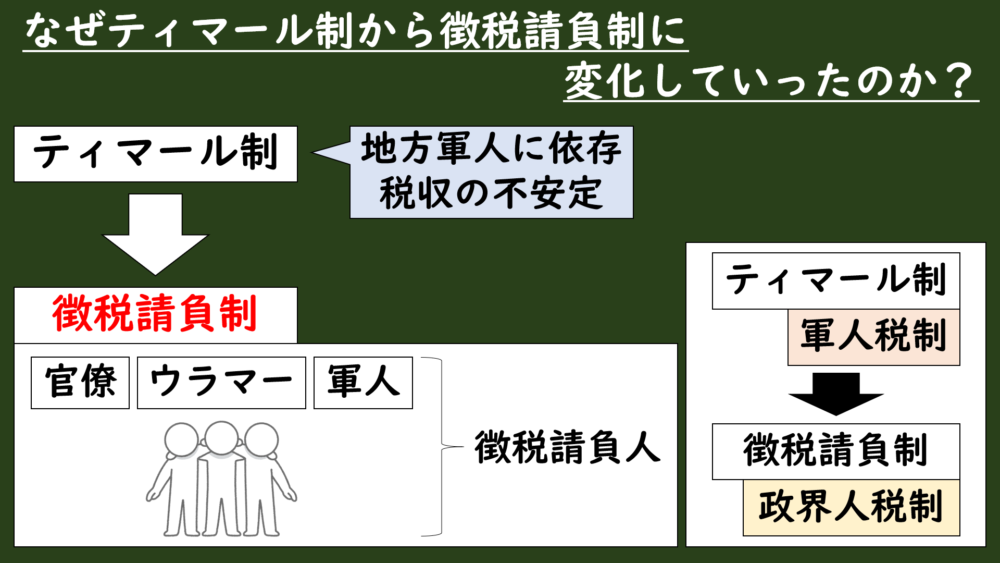

SQ:なぜティマール制から徴税請負制に変化していったのか?

ではなぜ従来のティマール制から徴税請負制に変化していったんでしょうか?

ティマール制の内容とそれを担っていた人たちをヒントに考えてみてください。

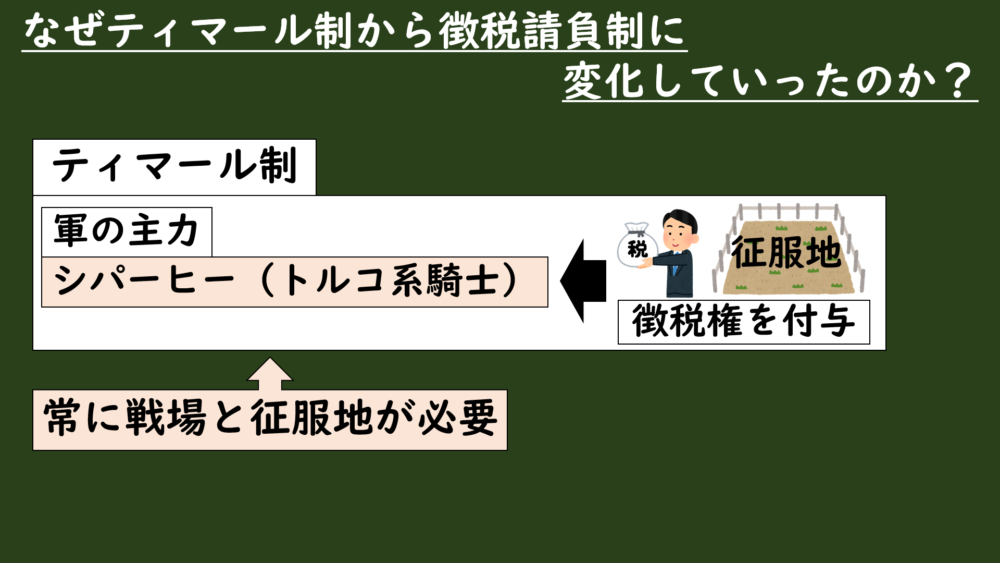

まず、従来のティマール制がどんな制度だったのかをみていきましょう。

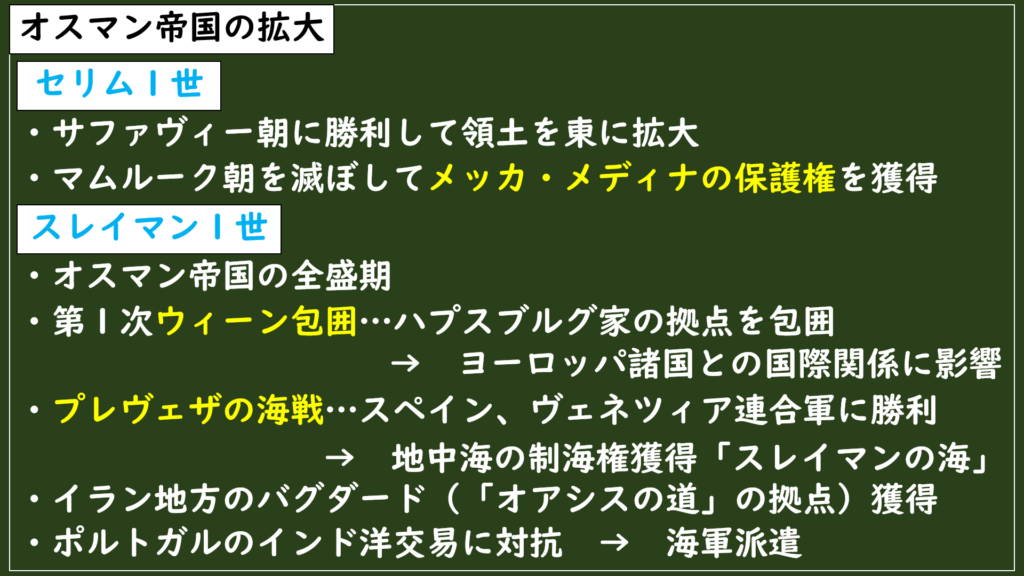

ティマール制とは、オスマン帝国初期から軍の主力を担っていたシパーヒー(トルコ系騎士)が、征服された農地の徴税権などをもらう代わりに、スルタンに軍人として奉仕する制度でしたね。

しかし、この制度は征服戦争で活躍するシパーヒーと、征服した新しい土地が常にあったことで成り立っていた制度でした。

まさに軍人を優遇する制度ですね。

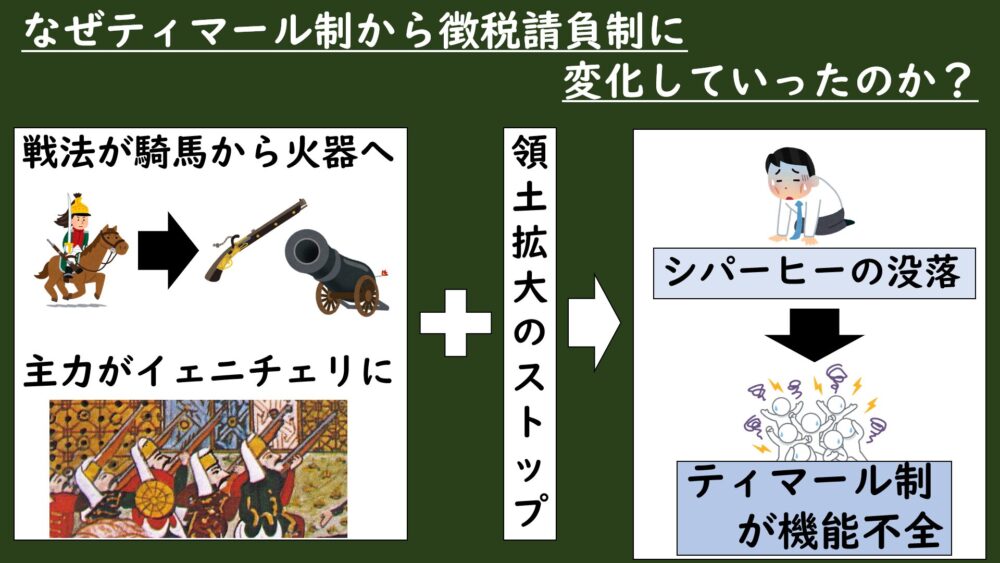

まず、戦場では花形の騎馬突撃から、銃や大砲などの火器を中心に戦う戦法に代わっていきました。

オスマン帝国でもシパーヒー(トルコ系騎士)に代わって、火器を使うイェニチェリ軍(「スルタンの奴隷」)が軍の中心を担うようになっていきました。

なので、シパーヒーは徐々に戦場での活躍の場を失っていったんです。

加えて、オスマン帝国の拡大戦争が終わって、領土拡大がストップしてしまったことで、新しく得られる土地がなくなってしまい、シパーヒーは没落してしまい、ティマール制による税制が成り立たなくなってしまったんです。

ティマール制によって配られた土地も、地方の有力者や官僚に売り飛ばされてしまい、徴兵もままならない状況になっていったそうですよ。

これによって、地方の軍人(シパーヒー)に依存する税制(ティマール制)では、税収が不安定になってしまい、安定期の帝国には不必要になっていったので、新しい税制が求められるようになったんです。

そこで新たに実施されたのが、さきほど説明した徴税請負制でした。

徴税請負制は中央政府の官僚やウラマー、軍人たちによって担われるようになっていき、軍人による税制から、政界人による税制に変化していきました。

これは安定期によって官僚やウラマーなどの政界人が活躍するようになっていったからですね。帝国を支える存在が時代と共に変わっていき、税制もそれに伴って変化していったんです。

ティマール制は征服戦争とシパーヒー(トルコ系騎士)によって成り立っていたが、戦法の変化と領土拡大の停止により機能不全となり、安定期の帝国で中央政府の官僚やウラマーが台頭したことで、徴税請負制へと移行していった。

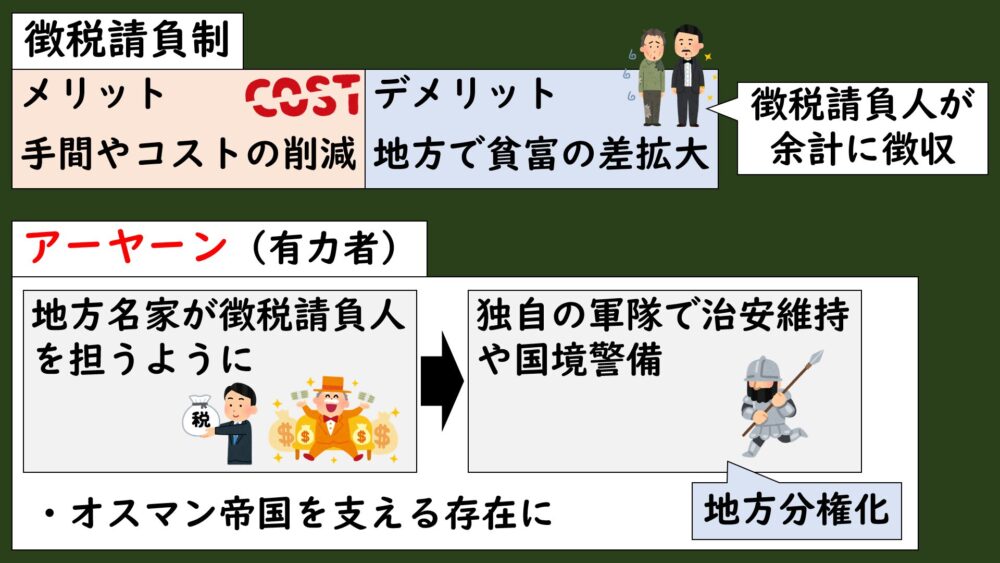

アーヤーン(有力者)の台頭

徴税請負制は、中央政府にとっては徴税の手間やコストを減らせるメリットがあったんですが、請負人がポケットマネーのために余計に税を徴収できたので、地方で貧富の差が拡大してしまうというデメリットもありました

税制が徴税請負制に変化していったことで、地方では有力な一族が徴税の権利を持つようになっていき、より一層、富と権力の集中が進んでいきました。

地方の名家は、中央政府に官僚やウラマー、軍人を輩出してパイプを持っていましたからね。

そして、このような地方有力者は徴税請負だけでなく、独自の軍隊を編成して治安維持や国境警備にも当たるようにもなっていき、オスマン帝国を支える存在になっていきました。

このように独立した地方政権ばりの力を持っていたことから、地方有力者は“アーヤーン”(有力者)と呼ばれるようになっていきました。

後に、このアーヤーンたちが中央政府の言うことを聞かなくなって独立していき、オスマン帝国は衰退していくことになります。

カーヌーンとミッレト制

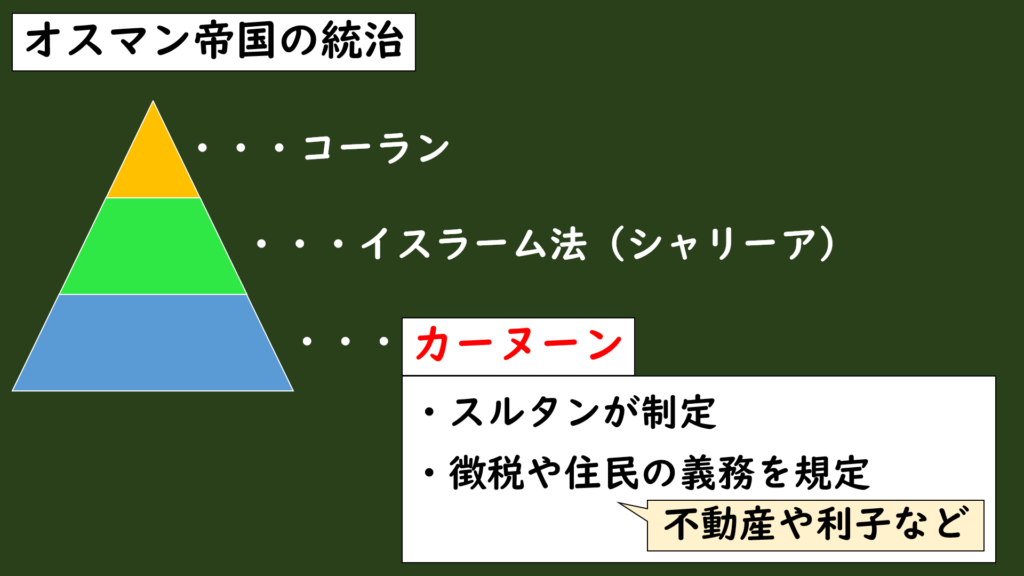

カーヌーン(スルタンの法)

行政では、オスマン帝国はスンナ派イスラーム政権だったことから、イスラーム法(シャリーア)によって帝国が統治されていました。

しかし、イスラーム法(シャリーア)では詳しく扱われていない、徴税や住民の義務(不動産、利子など)などの統治に関わる分野のルールも必要だったため、スルタンが制定した法である“カーヌーン”によって定められて、運営されていました。

イスラーム法(シャリーア)がアッラー(神)の法とされるのに対して、カーヌーンはスルタンが制定する人間の法という位置づけでした。

他にも、イスラーム法(シャリーア)では利子は禁止されていましたが、カーヌーンでは「暴利でなければOK」として、10%まで利子が認められるなど、柔軟な運用がされていたようです。

経済の活性化なしに帝国の財政は成り立ちませんからね。

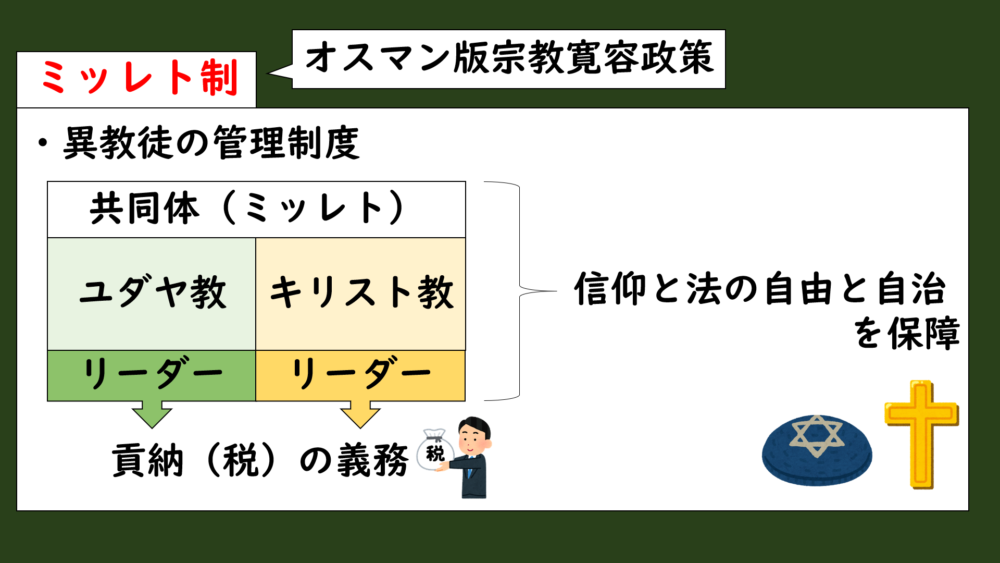

ミッレト制

イスラーム法(シャリーア)では、ユダヤ教徒やキリスト教徒の扱いについても定められていたので、異教徒を多く支配下に抱えていたオスマン帝国は、ミッレト制と呼ばれる制度で異教徒を管理していました。

ミッレト制とは、異教徒を「ユダヤ教」と「キリスト教」の宗教共同体(ミッレト)に分けて、各ミッレトからリーダーを任命し、貢納の義務を負わせる代わりに、信仰を認めて自治をおこなわせる制度でした。

このミッレト制によって、異教徒はそれぞれの宗教の法で生活することが保障されて、イスラーム教徒と共存する寛容的な宗教政策が採られました。

この制度はメフメト2世がイスタンブルを再建する際におこなった制度で、オスマン帝国以外のイスラーム政権でも見られた宗教政策でした。

この宗教に寛容的な政策を採ったことで、多民族を抱えるオスマン帝国は異教徒の不満・反乱を未然に防止して、広大な領土を維持することができたんです。

エスナーフとカピチュレーション

エスナーフ(組合)の結成

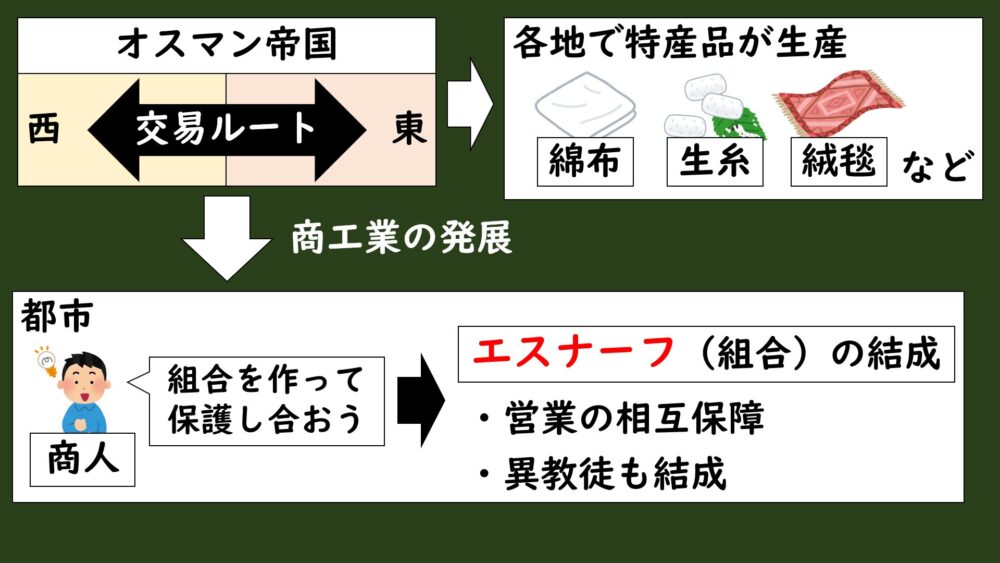

オスマン帝国は広大な領土を支配していて、かつ東西交易ルートを抑えていたことから、首都イスタンブルを中心にモノやヒトの行き来が盛んにおこなわれていました。

交易の活発化によって、各地で毛織物や綿布、生糸、絨毯(じゅうたん)などの特産品が生まれて、商業都市が発展していきました。

商品の生産や販売を都市でおこなう商工業者は、商売の権利を保障し合う組合を組織するようになり、この組合をエスナーフと呼びました。

この組合はヨーロッパの「ギルド」や中国の「行・作」と誕生の仕組みが似ていますね。

ちなみに、このエスナーフ(組合)は、ムスリム商人に限らず、異教徒の商人でも結成されていて、大商人もいたことなどから、経済でも異教徒に寛容的だったようです。

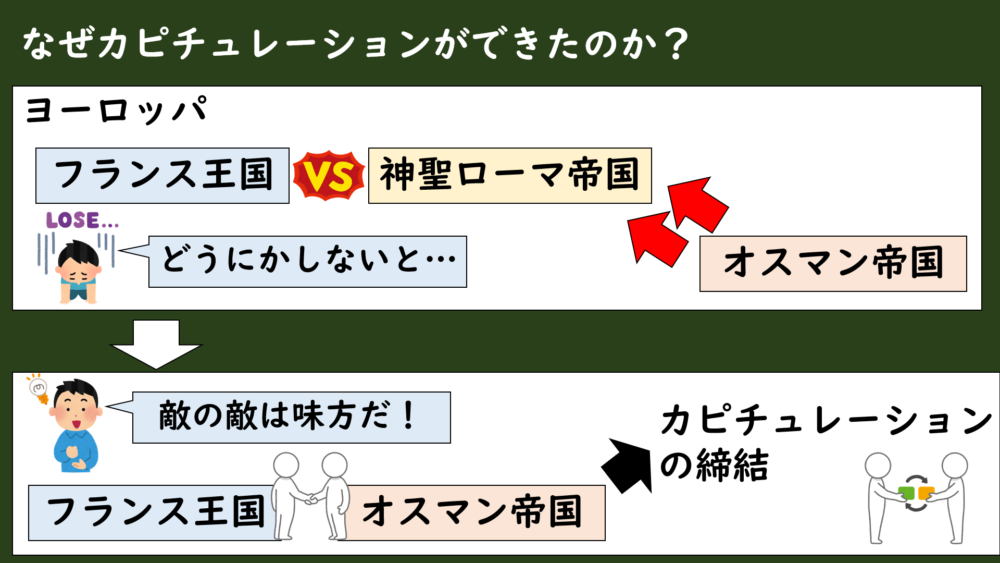

カピチュレーション

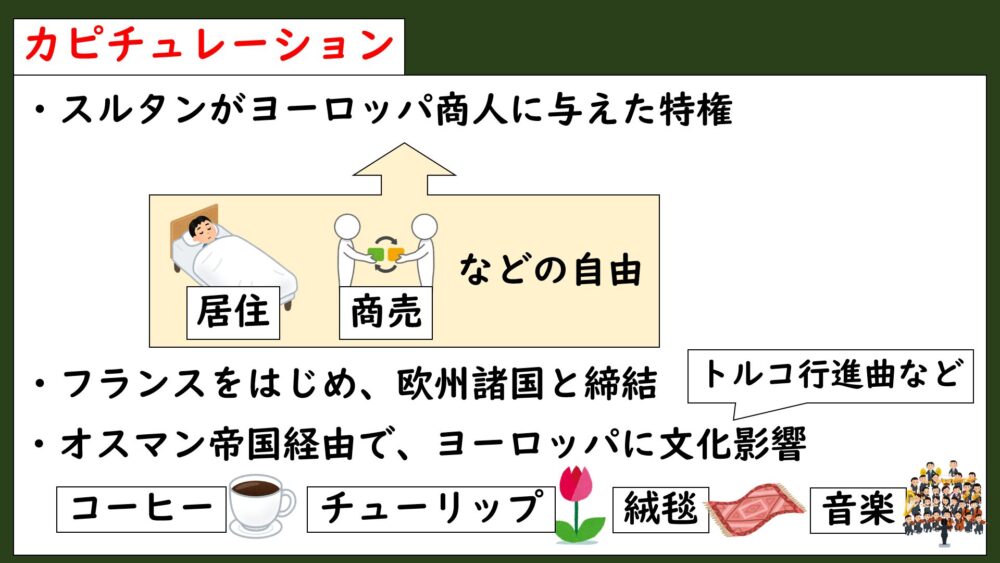

また、オスマン帝国とヨーロッパとの間でも交易がおこなわれ、スルタンがカピチュレーションと呼ばれる特権をヨーロッパ商人に与えて、帝国内でもヨーロッパ商人が活発的に交易活動をしていました。

このカピチュレーションとは、交易をしているヨーロッパ商人に対して、帝国内での居住と商売の自由を保障する特権のことで、フランスと初めて結んでから、後に他のヨーロッパ諸国とも結ぶようになりました。

このカピチュレーションによって、オスマン帝国を経由してヨーロッパに、コーヒーや絨毯、チューリップ、音楽(軍楽隊)などが伝わっていき、ヨーロッパ文化に影響を与えました。

『トルコ行進曲』はオスマン帝国の軍楽隊の曲から影響を受けて、ヨーロッパの音楽家が作った曲なんですよ。

文化

オスマン帝国の首都イスタンブルは、アナトリアとバルカン半島の間に位置していることから東西交易の要所として、経済の中心地として繁栄しました。

ローマ帝国時代のコンスタンティノープルの時代からそうでしたよね。

都市にはスルタンや上級官僚のワクフ(寄進)によって、複合型の公共施設が建設されて、ヒトとモノが集まる生活センターとして民衆の生活の中心になっていました。

現代でいうと、大型ショッピングモールのようなものですね。

ビザンツ帝国のハギア=ソフィア聖堂をモデルにした、ドームを特徴とするオスマン様式のモスクも各地に建造されて、絵画や文学では優美なイラン=イスラーム文化の影響を受けて発展していきました。

このように、広大な領土を持つオスマン帝国は多数の民族や宗教と共存していたので、各地の文化が融合した独自の文化が都市で発展していったんです。

まとめ

MQ:オスマン帝国拡大後の統治や社会がどのように変化していったのか?

A:軍事中心の税制から徴税請負制へと転換し、地方ではアーヤーン(有力者)が権力を強め、分権化が進んでいった。経済面ではエスナーフ(組合)の結成やカピチュレーションの導入によって商業が活性化した。文化面ではミッレト制により、異教徒の自治が認められたことで、多数の民族や宗教が共存し、多様な文化が融合したオスマン文化が都市で発展した。

今回はこのような内容でした。

次回は、イラン高原を支配したサファヴィー朝についてみていきます。サファヴィー朝でイラン文化がどのように発展したんでしょうか?

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント