この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

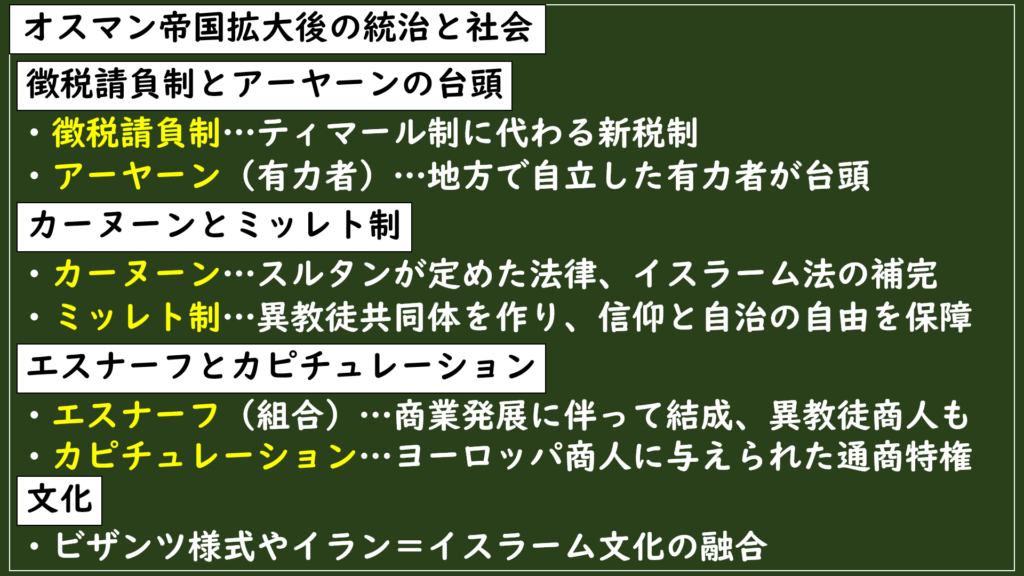

前回はこのような内容でした。

今回はサファヴィー朝についてです。イラン高原を支配したサファヴィー朝によって、社会はどのように変化したんでしょうか?

それでは一緒にみていきましょう!

MQ:サファヴィー朝によって、イランはどのように変化したのか?

イスマーイール(1世)

建国

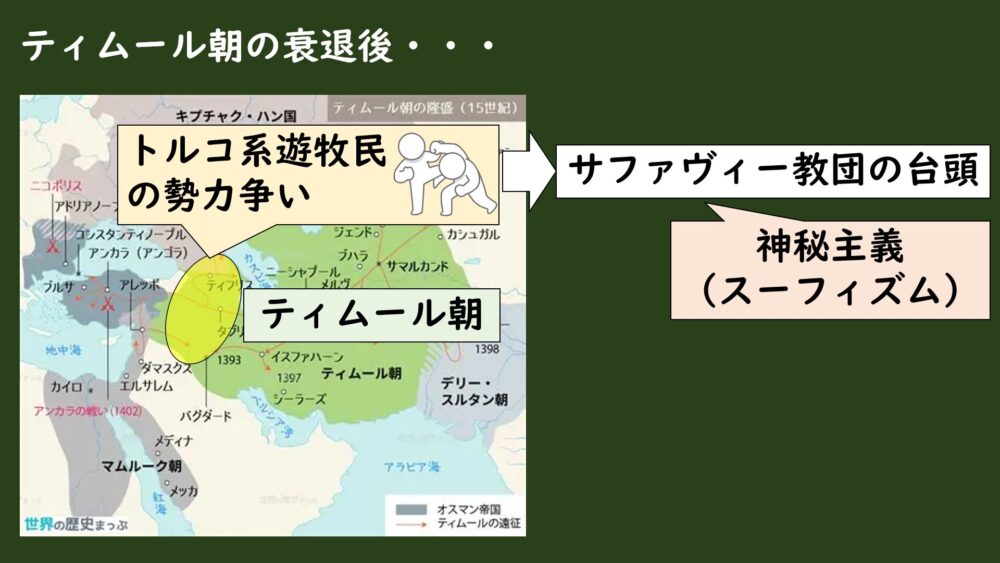

14世紀以降、中央アジアからイラン高原を支配していたティムール朝が衰退してしまい、統制が効かなくなった東部(アナトリア高原東部~イラン高原北西部)では、トルコ系遊牧民による勢力争いが起こっていました。

その中で頭角を現したのが、神秘主義(スーフィズム)を掲げていたサファヴィー教団と呼ばれる集団でした。

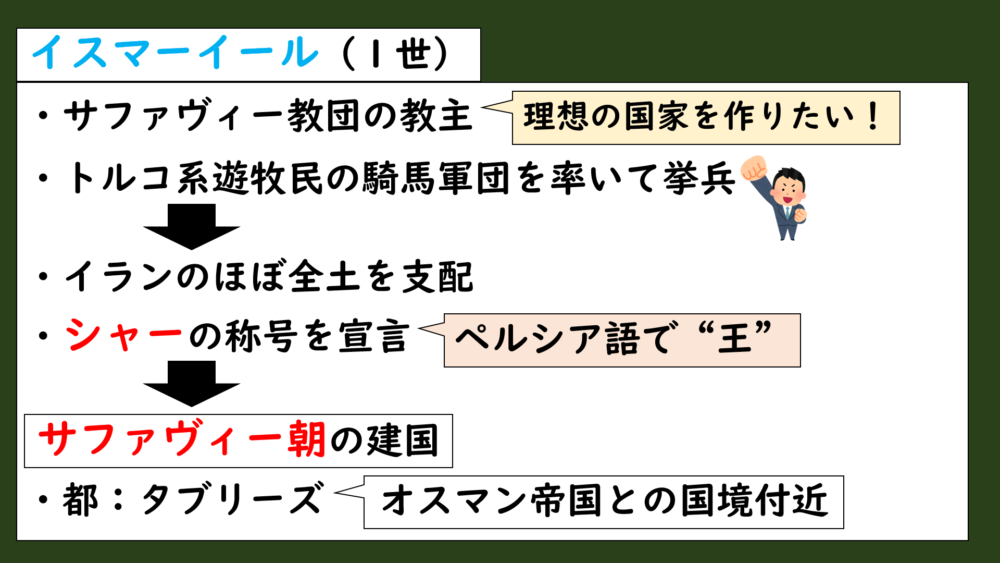

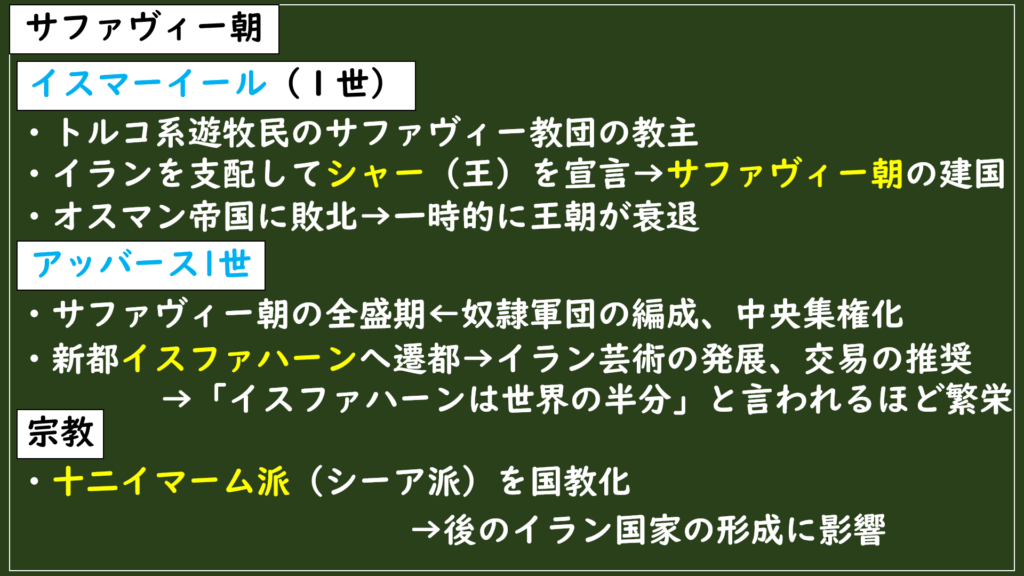

サファヴィー教団の教主だったイスマーイール(1世)は、教団の支持者を増やしていき、徐々に政治集団へと成長していきました。

政治集団への成長とは、簡単にいうと、「こんな理想の王朝があればいいのに。」と思い始めたんです。

イスマーイール(1世)は、支持者のトルコ系遊牧民の騎馬軍団を率いて挙兵し、イラン高原での勢力を拡大させようとします。

そして約10年間でイランのほぼ全土を支配するまでに勢力を成長させることに成功し、アゼルバイジャンのタブリーズを占領します。

そこで、ペルシア語で「王」を意味するシャーの称号を宣言して、ここにサファヴィー朝が建国されました。

タブリーズは、オスマン帝国との国境に近く、軍事・政治の拠点に適していて、「オアシスの道」に近く経済的にも活気があり、過去の王朝も使っていて、行政が整っていたので、首都になったようです。

拡大と停滞

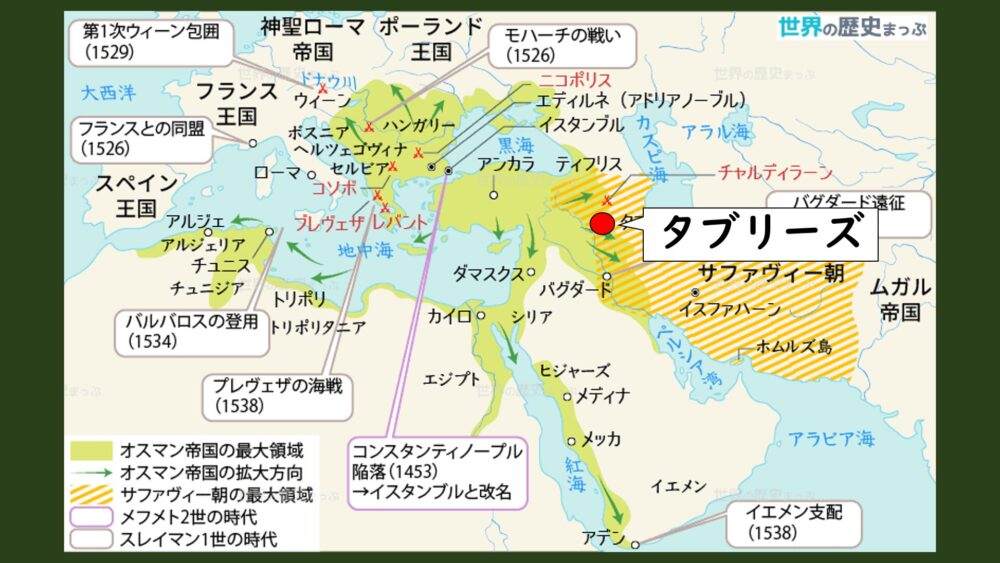

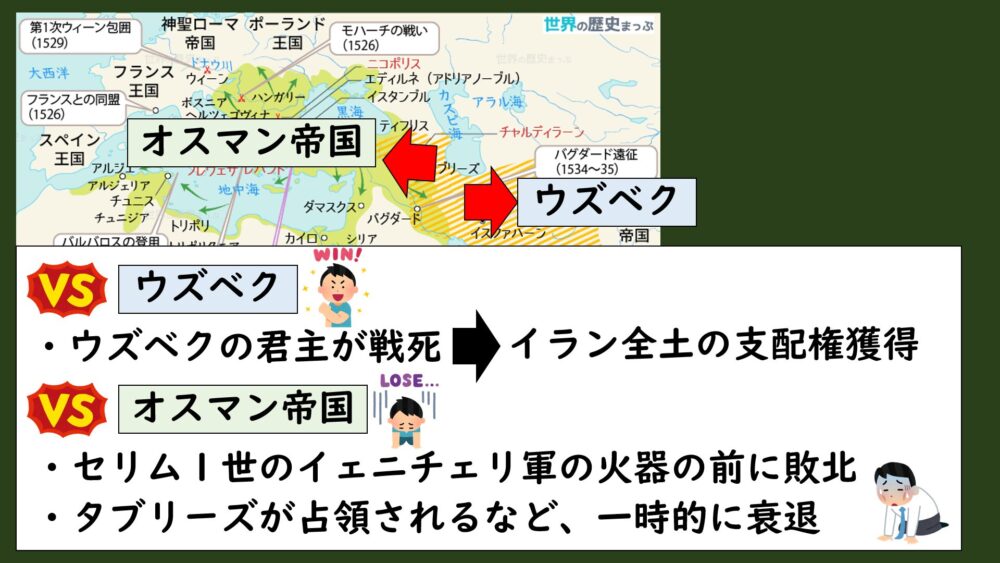

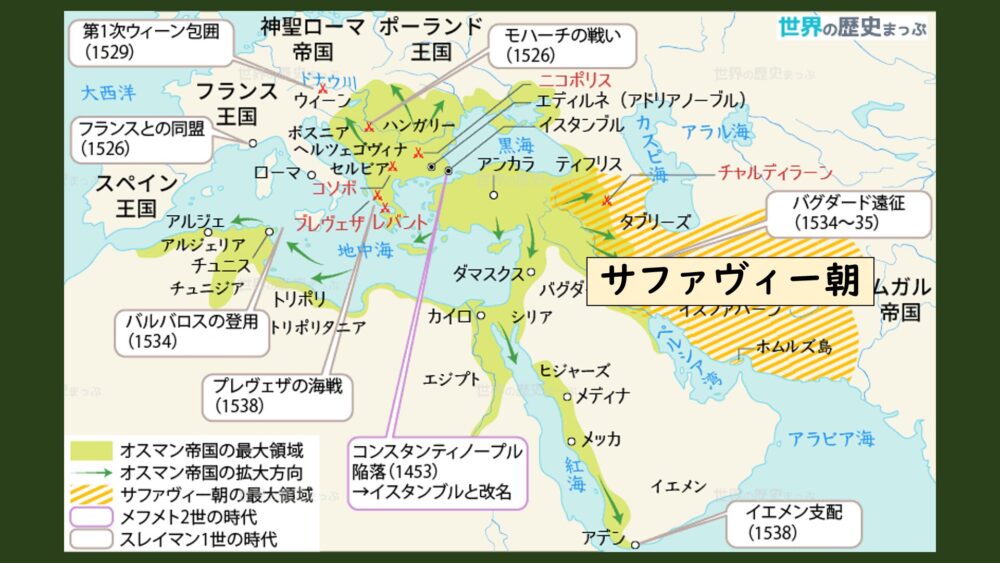

サファヴィー朝を建国したイスマーイール(1世)は、東にティムール朝を滅ぼしたウズベクの王朝と、西にオスマン帝国という強大な国家と国境を接していたので、これら両国に対して遠征をおこなます。

ウズベクの王朝との戦いでは相手の君主が戦死して勝利したことで、イラン全土の支配権を獲得することに成功します。

しかし、西のオスマン帝国との戦いでは、セリム1世率いるイェニチェリ軍の鉄砲や大砲の前にサファヴィー朝の騎馬軍団が破れてしまい、西アジア全土の支配には失敗してしまいます。

その後もオスマン帝国と攻防を繰り広げて、一時は首都のタブリーズがオスマン帝国軍に占領されてしまうなどの危機にも陥ってしまい、サファヴィー朝は停滞期を迎えてしまいます。

その後、スレイマン1世の時代にもイランに侵攻されて領土を奪われています。

アッバース1世

国力の回復と全盛期

しかし、この停滞していたサファヴィー朝の勢力を回復させて、全盛期を築く人物が現れます。

それが5代目のアッバース1世という人物でした。

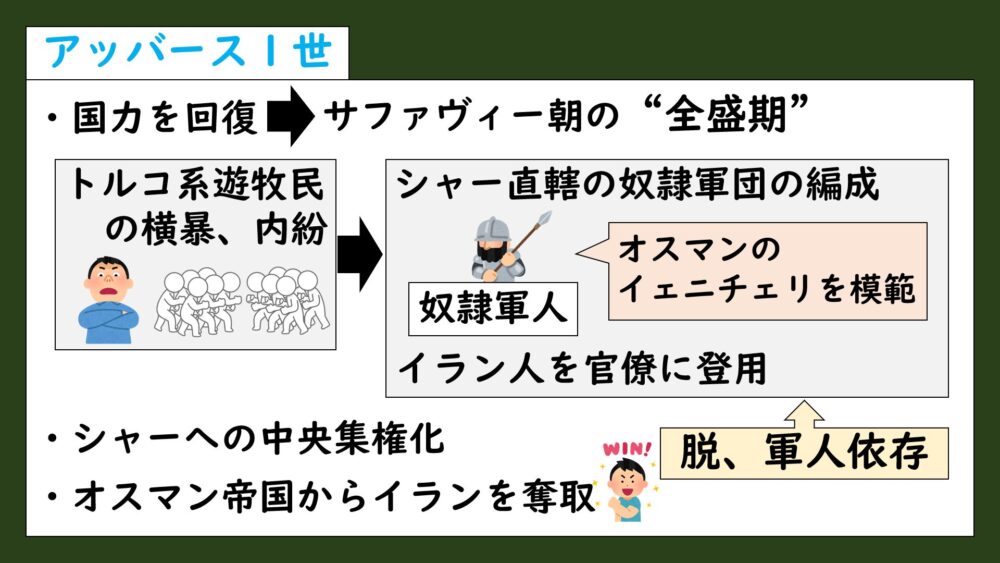

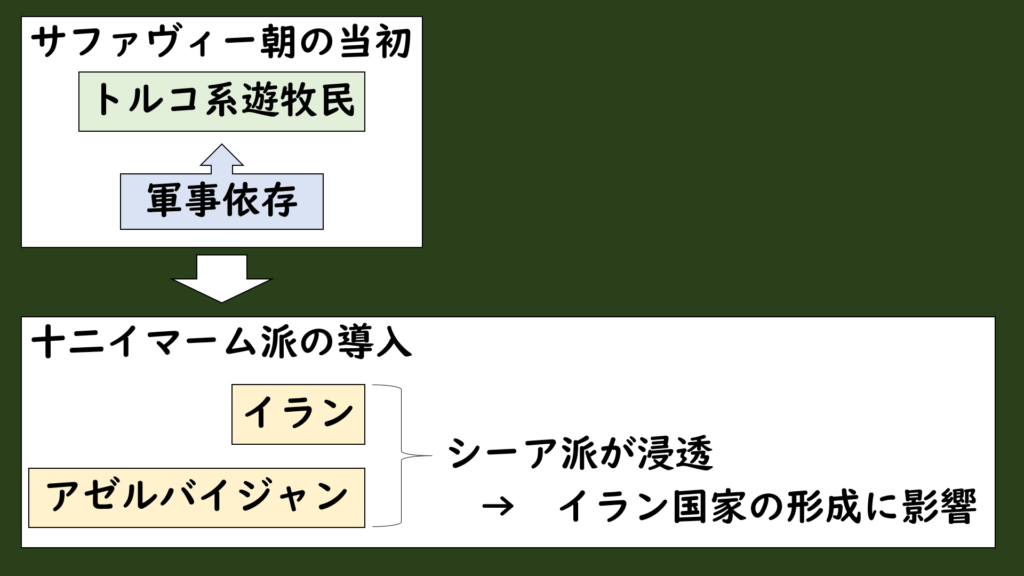

アッバース1世がシャー(王)に就任した当初は、軍の主力だったトルコ系遊牧人たちの横暴や内紛によって、王権が弱体化して領土も失われていた時代でした。

トルコ系遊牧民は、軍人として特権階級化されて好き勝手して、権力闘争に明け暮れていたんです。

なのでまず、好き勝手していたトルコ系遊牧民たちを抑えるために、アッバース1世が採った政策が、奴隷軍人によるシャー(王)直轄軍の編成でした。

オスマン帝国の驚異的な軍事力を支えたイェニチェリ軍(「スルタンの奴隷」)にならって、創設されて、主にコーカサス出身のグルジア人やアルメニア人を奴隷軍人として教育して、シャーの親衛隊・常備軍を編成しました。

そして、現地のイラン人も官僚として登用するなど、トルコ系遊牧民に依存しない統治体制を築いていきます。

この政策によってトルコ系遊牧民に依存せずに、シャーの権力を回復させることに成功して、中央集権化をおこなったんです。

改革によって国力を回復させたアッバース1世は、オスマン帝国に奪われていたイランを一時的に奪い返すなど、領土を一部回復して、サファヴィー朝の全盛期を築いていきました。

イスファハーンへの遷都

全盛期を築いたアッバース1世は、イスファハーンという都市を開発して新しい首都として遷都しました。

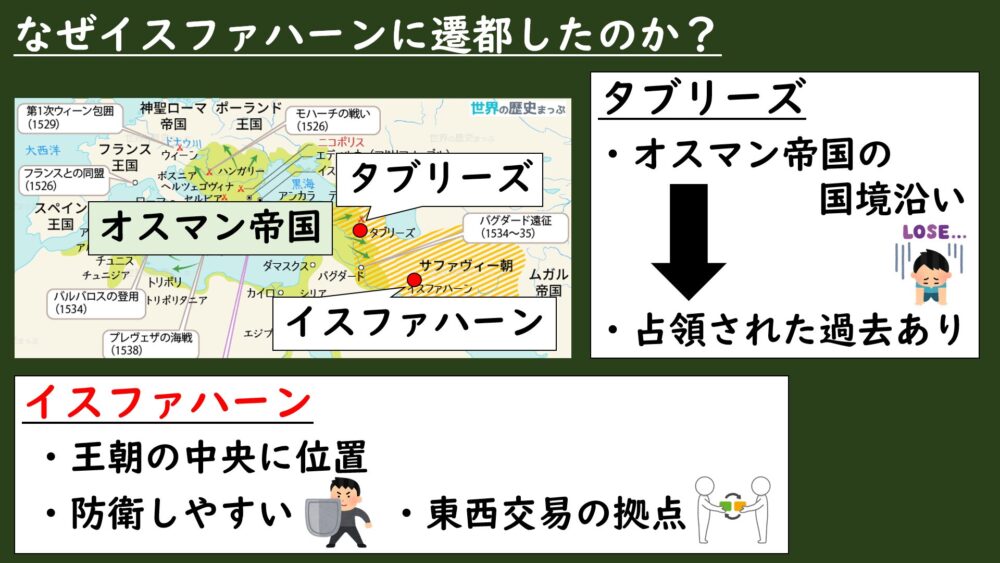

ではなぜ、それまでの首都だったタブリーズからイスファハーンに遷都したんでしょうか。

SQ:なぜイスファハーンに遷都したのか?

まずは、サファヴィー朝の勢力図からタブリーズとイスファハーンの位置関係を見てみましょう。

タブリーズはオスマン帝国との国境が近かったことから、軍事的拠点として重宝されました。

しかし、国境が近すぎるために、オスマン帝国に侵攻された際に占領されたしまった過去がありましたよね。

そうした反省から、王朝の中央に位置して、守りやすく、東西交易の拠点にもなるイスファハーンに遷都されたというわけなんです。

過去に旧都タブリーズが占領された反省から、王朝の中央に位置し、防衛と東西交易の拠点として最適なイスファハーンに遷都された。

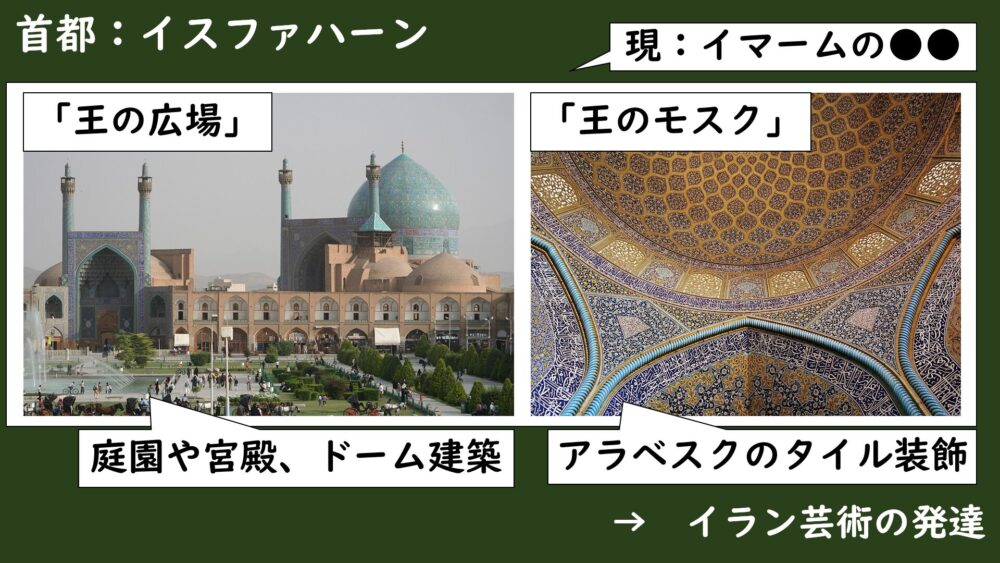

社会

新首都イスファハーンでは、「王の広場(イマームの広場)」や「王のモスク(イマームのモスク)」、宮殿、庭園などで華やかに彩られ、周辺には神学校や市場(バザール)も併設されていました。

「王(シャー)の広場」と「王(シャー)のモスク」は、1979年のイラン革命でシャー(王)がいなくなったことで、「イマームの広場」と「イマームのモスク」と呼び方が変わったそうです。

こうした建造物を通して、サファヴィー朝ではイラン芸術が大きく発展し、建築ではアラベスク模様のタイル装飾や、ドーム建築などが使われ、壁画に使われた絵画や、絨毯や陶器などの工芸品も数多く制作されました。

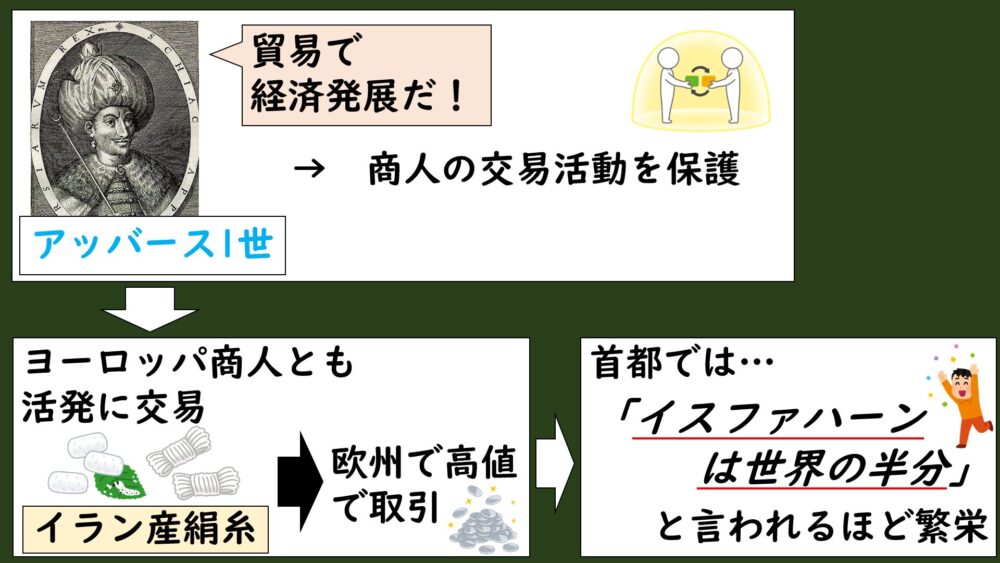

アッバース1世は、特に交易による経済発展を重視していたので、交易網を持つ商人たちを積極的に保護しました。

ヨーロッパ諸国とも交易をおこなうようになり、関係のあったオランダやイギリスの商館が建てられるなど、活発に交易がおこなわれました。

なので、イラン産の絹糸(けんし)などはオスマン帝国を介してヨーロッパで高値で取引され、それを使った絨毯なども各地で重宝されるようになり、各地で手工業が発展していきました。

その結果、、「オアシスの道」の中継地として、世界中の商品がイスファハーンに集まるようになっていき、イスファハーンは「世界の半分」と言われるほど繁栄することになったんです。

宗教

十二イマーム派

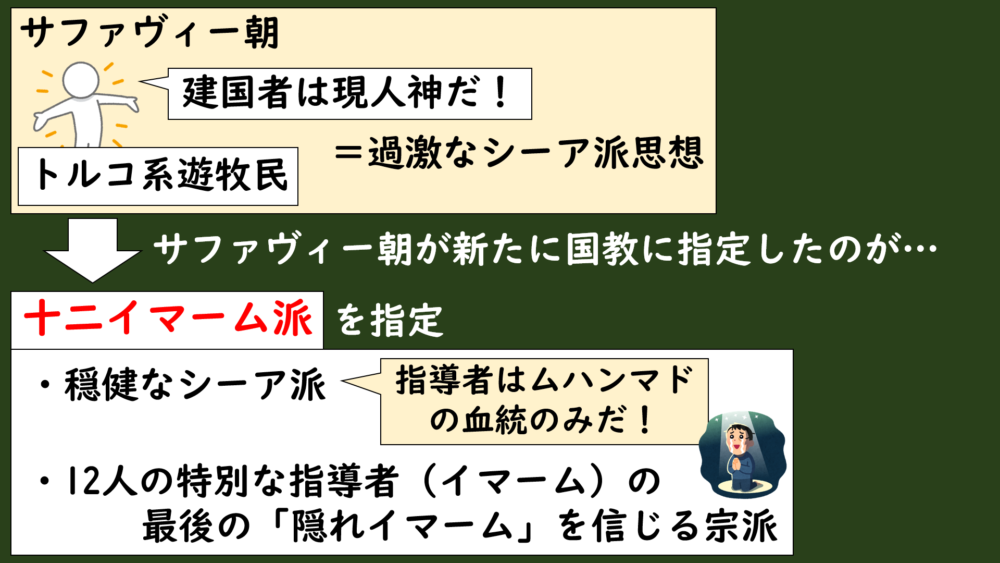

サファヴィー朝は建国当初、軍の主力だったトルコ系遊牧民がシーア派を信仰していて、建国者のイスマーイール(1世)を現人神のように崇拝する極端な思想を持っていました。

しかし、その極端なシーア派から変わって、王朝が国教に指定したのが十二イマーム派と呼ばれる穏健なシーア派でした。

シーア派ではイスラーム教の指導者(イマーム)は、預言者ムハンマドの家族の血を引く人がなるべきだと考えられていました。

十二イマーム派では、ムハンマドのあとに12人の特別な指導者(イマーム)がいて、最後の12人目が「隠れイマーム」として、いつか再臨してこの世に正義をもたらすことを信じている宗派です。

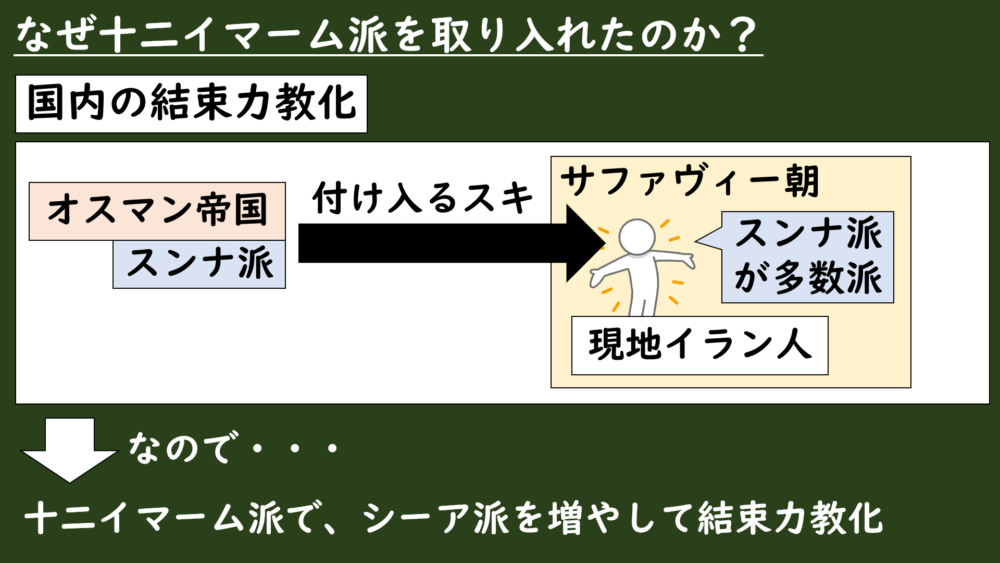

SQ:なぜ十二イマーム派を取り入れたのか?

ではなぜサファヴィー朝は、穏健なシーア派に信仰を変えたんでしょうか?

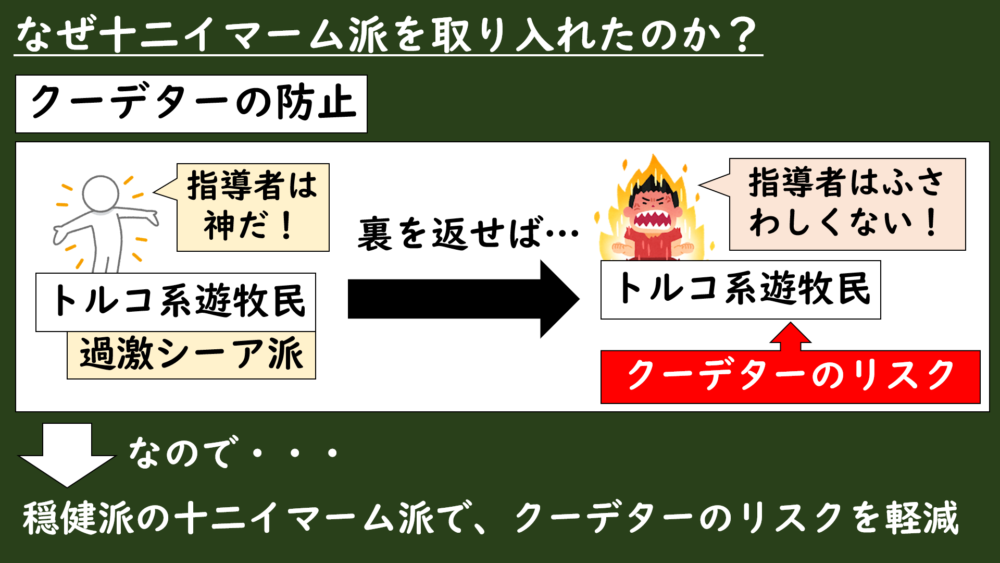

まず一つ目が「クーデターの防止」です。

当時、支配層(トルコ系遊牧民)は過激なシーア派を信仰していて、現地のイラン人はスンナ派を信仰していました。

過激なシーア派を信仰していたトルコ系遊牧民は、建国者イスマーイール(1世)を神のように崇拝していました。

それを原動力に、命を惜しまず戦ってくれたことで、サファヴィー朝という強国が誕生したんですが・・・

この過激な思想は、裏を返せばあることをきっかけに崇拝する対象が変わってしまった場合、クーデターが起こってしまう可能性もあったんです。

なので、過激な宗派から穏健な宗派に変えることで、クーデターのリスクを減らそうとしたんです。

そしてもう一つが、周辺諸国との差別化による「国内の結束力教化」です。

隣国のオスマン帝国やウズベクの王朝ではスンナ派が信仰されていました。

サファヴィー朝が支配していたイラン人たちはスンナ派を信仰していたので、穏健なシーア派を取り入れることで、領土内のシーア派教徒を増やして、オスマン帝国などのスンナ派政権の隣国が付け入るスキをなくそうとしたんです。

シーア派を浸透させることで、独自のアイデンティティを作り、国内の結束力を高めようとしたんです。

この「クーデターの防止」と「国内の結束力教化」をおこなうために、穏健なシーア派である十二イマーム派が取り入れられたというわけなんです。

過激なシーア派思想による革命のリスクを減らしつつ、周辺のスンナ派諸国との差別化によって領民の結束力を高めたかったため。

サファヴィー朝のシャーは、シリアなどからシーア派の宗教家を招くなどしてシーア派信仰の整備に努めます。

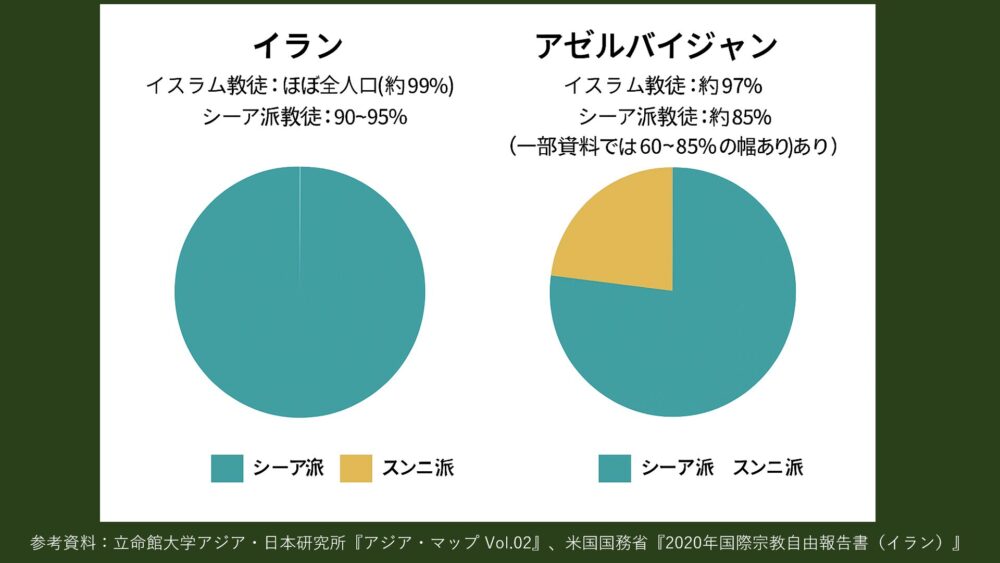

そして、この結果、次第にイランやアゼルバイジャンなどでシーア派を信仰するイスラーム教徒が増えていき、シーア派が王朝内で浸透していくことになりました。

サファヴィー朝は当初、トルコ系遊牧民の軍事力に依存する国家でしたが、十二イマーム派の信仰によって、イラン人として結束しようとする意識が芽生えていき、後のイラン国家の形成に影響を与えました。

なので、現在でもイランはシーア派を信仰する人が大多数ですもんね。

まとめ

MQ:サファヴィー朝によって、イランはどのように変化したのか?

A:軍事・宗教・経済の改革を通じて中央集権体制を築き、シーア派(十二イマーム派)を国教化したことでイラン人の結束を促し、現在のイラン国家の宗教的・文化的な基礎を築いた。

今回はこのような内容でした。

次回は、南アジア(インド)に誕生したムガル帝国についてです。イスラーム政権だったムガル帝国は、ヒンディー教徒とどのような関係を築いていったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント