この記事で使用したPowerPointスライドは「note(グシャケン|note)」にてダウンロード可能です。PowerPointスライドやWordプリントのダウンロードは記事の最後に貼ってあるURLから!それではスタンダード世界史探究をどうぞ!

はじめに

前回はこのような内容でした。

今回は南アジア(インド)に成立したムガル帝国についてです。イスラーム政権のムガル帝国はヒンディー教徒とどのような関係を築いたんでしょうか

それでは一緒にみていきましょう!

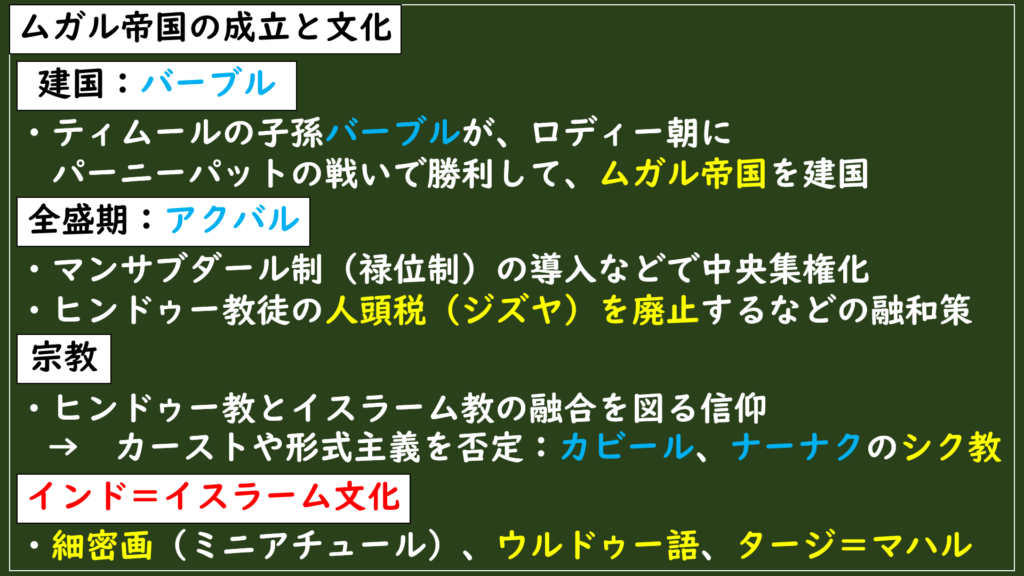

MQ:ムガル帝国のヒンドゥー教徒との関係と文化形成の背景とは?

建国:バーブル

まず舞台となるのは、インドではなく中央アジアからになります。

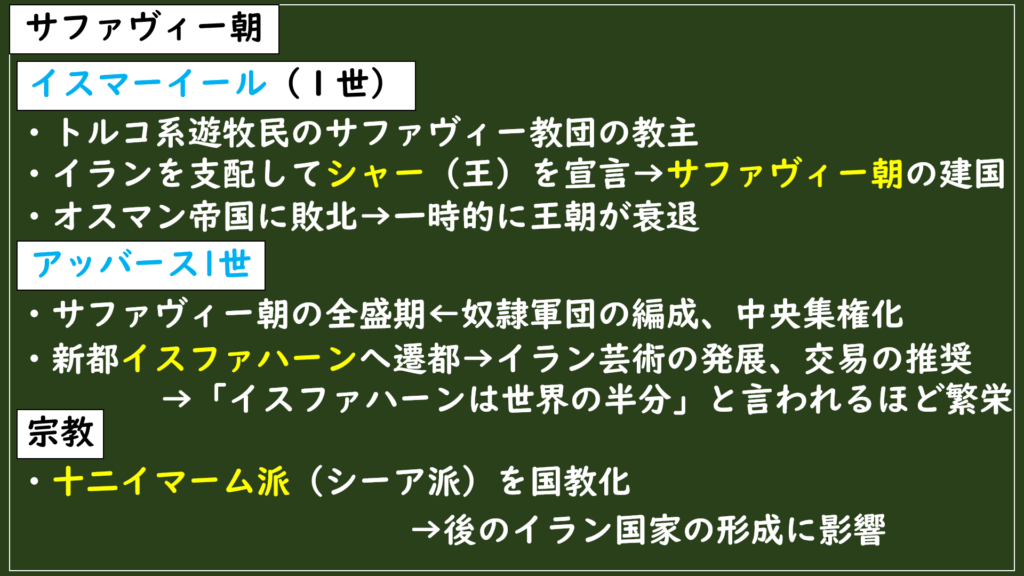

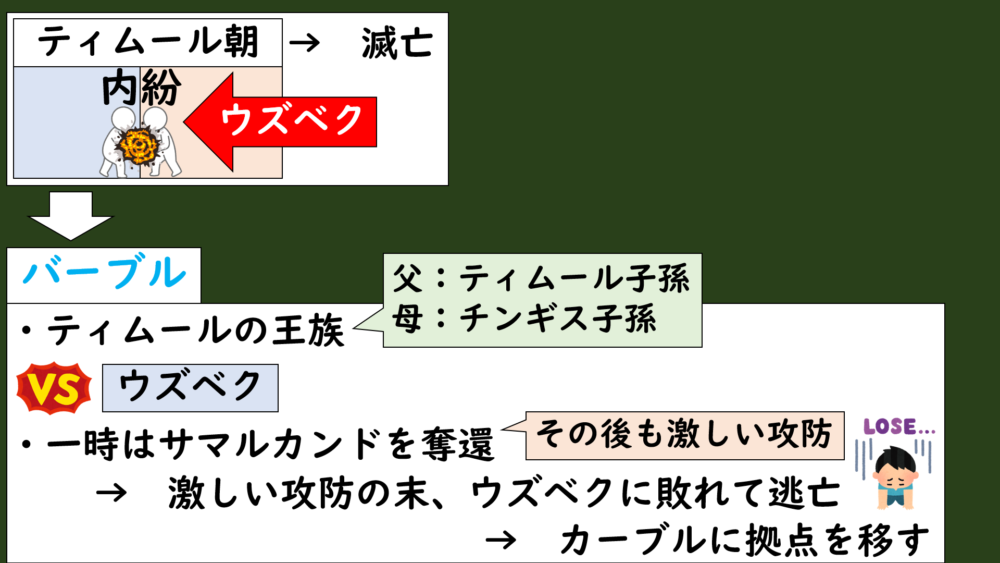

16世紀に入ると、中央アジアを支配していたティムール朝は、内紛で荒れた後、ウズベク人の攻撃によって滅亡してしまいましたよね。

その後、ティムールの子孫(王族)が王朝を復活させるために、ウズベク人から首都サマルカンドを奪還しようと試みます。

このティムール朝を再興させようとした人物の中に、後にインドでムガル帝国の基礎を築く、バーブルという人物がいました。

このバーブルは、父はティムールの子孫で、母はモンゴル帝国のチンギス=カンの子孫という、偉大な血を引く王族だったんです。

バーブルはウズベクから一時的にサマルカンドを奪還することに成功しますが、その後もウズベクと激しい攻防が続いて、サマルカンドを追われることになってしまいます。

故郷を追われてしまったバーブルは、現在のアフガニスタンにあるカーブルまで拠点を移すことになりました。

バーブルはそこから北インドに進出するようになっていき、北インドを支配していたデリー=スルタン朝のロディー朝と抗争するようになります。

当時、ロディー朝はスルタンと貴族の間でもめていて、政治が混乱していたそうですよ。

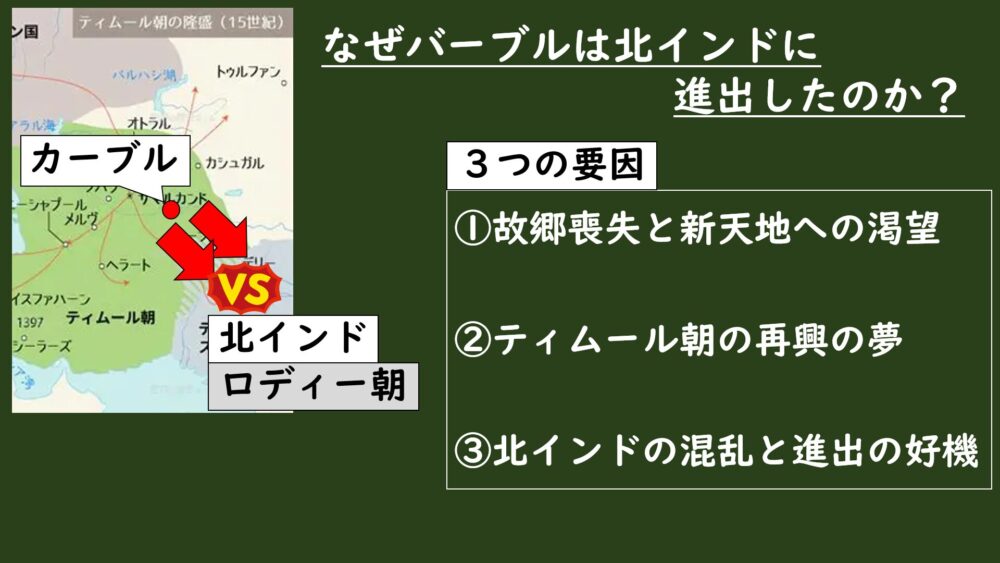

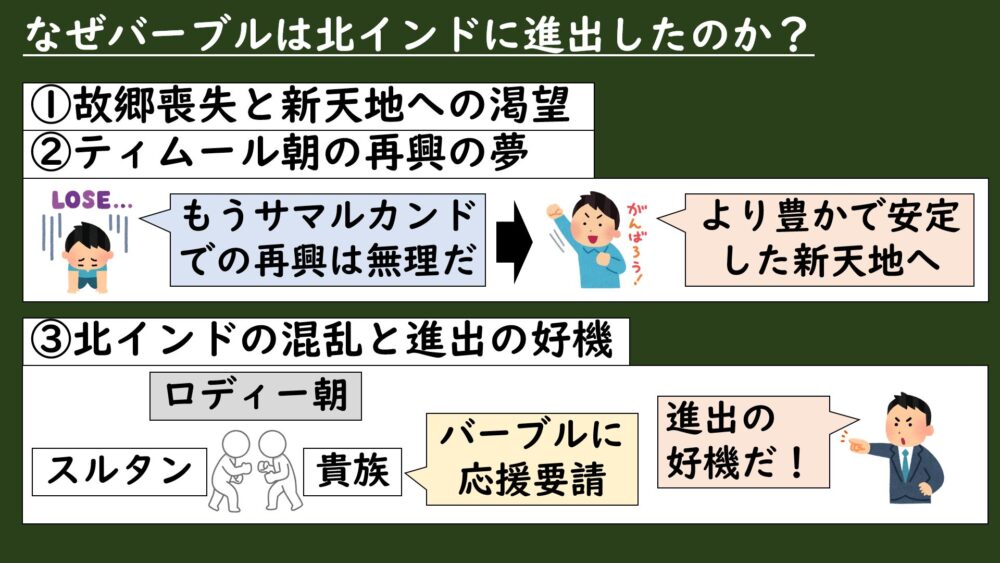

SQ:なぜバーブルは北インドに進出したのか?

ではなぜ、サマルカンドの奪還にこだわっていたバーブルが、北インドに進出していったんでしょうか。

バーブルが北インドに進出した理由には、以下の3つの要因があげられます。

①故郷喪失と新天地への渇望

②ティムール朝の再興の夢

③北インドの混乱と進出の好機

・①故郷喪失と新天地への渇望、②ティムール朝の再興の夢

先ほども説明した通り、バーブルはティムール朝の王族出身だったので、ウズベク人からサマルカンドを奪還しようとしましたが、最終的には失敗して領土を失ってしまいました。

そして、新たに拠点にしたカーブルで再起を図ることになりますが、ティムール朝を復活させたい理想のために、より豊かで安定した新天地を求めて北インドへと目を向けたんです。

ウズベクとの戦いでは味方の裏切りなどがあって、屈辱的な敗北をしたので、サマルカンドでの王朝復活は難しいと判断したんでしょうね。

・③北インドの混乱と進出の好機

そしてちょうどその頃、北インドを支配していたロディー朝は、スルタンと貴族の間で対立が起きて、政治が混乱していました。

そしてスルタンと対立する貴族が、北方のバーブルに支援を要請してきたことで、バーブルは北インドへ侵攻することになったんです。

こうして、「①故郷喪失と新天地への渇望」と「②ティムール朝の再興の夢」を掲げたいた時に、「③北インドの混乱と進出の好機」がやって来たことで、北インドへの進出が始まったというわけなんです。

故郷を失ったことによる新天地への渇望とティムール朝再興の理想を抱きながら、ロディー朝の政治的混乱という好機を得たことで、北インドへ進出した。

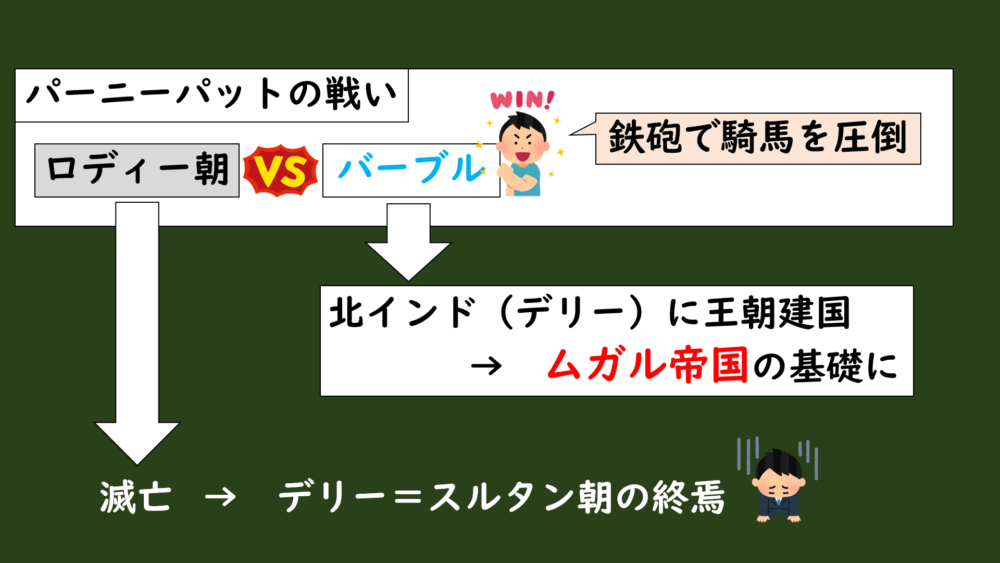

バーブルは1526年にパーニーパットの戦いで、ロディー朝との戦いに勝利したことで、北インドの支配権を獲得することに成功します。

バーブル軍は、当時新兵器だった鉄砲を活用した戦法で、旧式の騎兵だけだったロディー朝に勝利しました。

ロディー朝はこの戦いによって滅亡することになり、5つの王朝が続いたデリー=スルタン朝は終わりを迎えることになりました。

こうして、ティムールとチンギス=カンの血を引くバーブルによって、北インドに建国された王朝が、後のムガル帝国の基礎になっていったんです。

バーブルはモンゴル人の血を引いていたので、「ムガル」とはペルシア語で「モンゴル人」を意味する「ムグール」から来たものらしいんですが、あくまでこれは外部から付けられた呼称みたいです。

※以後、ムガル帝国と呼称

全盛期:アクバル

皇帝就任まで

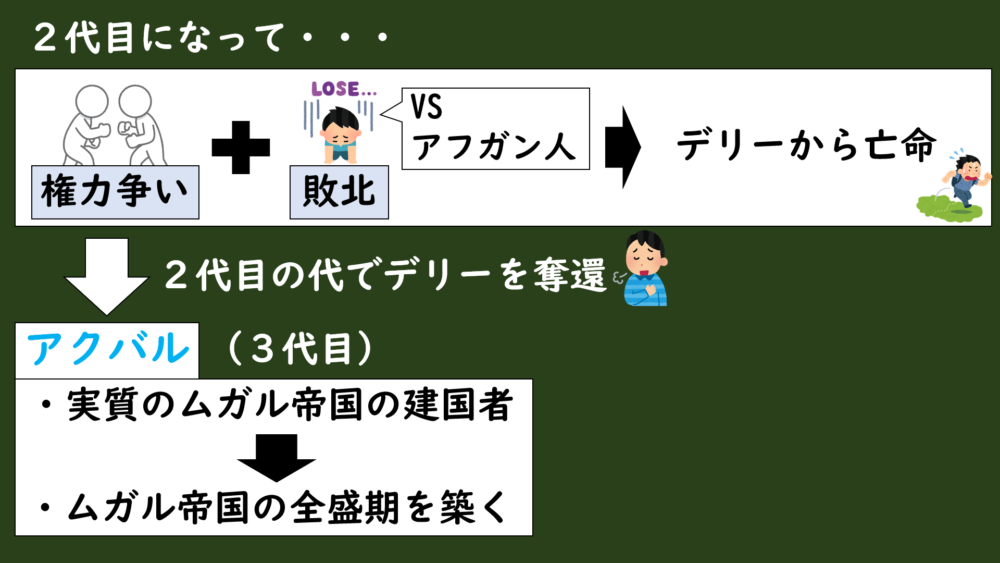

ムガル帝国はデリー周辺の北インドを支配していましたが、バーブルを引き継いだ2代目になっても領土拡大の戦いを続けていました。

しかし、兄弟間の権力争いで内紛が起きてしまい、西のアフガン人との戦いにも敗れてしまったため、デリーを追われてムガル帝国は弱体化の危機を迎えてしまいます。

2代目の時代に、なんとかデリーを奪還してムガル帝国を再興することに成功し、3代目に就いたのがアクバルという人物でした。

このアクバルの時代に実質的にムガル帝国が完成して、全盛期を迎えることになります。

中央集権化

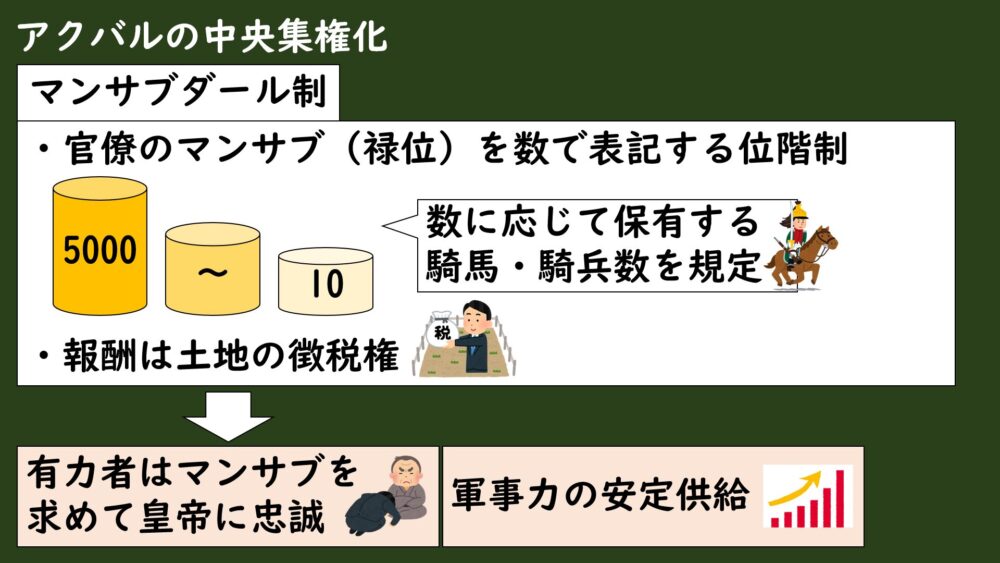

アクバルはまず、貴族などの官僚(軍人)たちを組織化して、行政が回りやすくなるような改革をおこないます。

官僚たちの評価を数字で示したマンサブ(給料と地位)を与えて、そのマンサブに応じて保有すべき騎兵と騎馬の数と給料を定めるマンサブダール制が敷かれました。

マンサブダール制では、報酬として官僚(軍人)に土地の徴税権が与えられていて、これはデリー=スルタン朝のイクター制が引き継がれていたようです。

マンサブダール制の等級制(マンサブ)によって、有力者(貴族)であっても昇進のためにムガル皇帝に忠誠を誓う必要があったので、自然と中央集権化されていくことになりました。

マンサブでお給料と軍事力が決まってしまうんですから、昇進するために頑張りますよね。それは同時に帝国のために頑張ることになりますからね。頭いいですね。

加えて、騎兵と騎馬の数が決まっているので、安定して軍事力を管理・供給できるようにもなりました。

加えて、アクバルは全国の土地を測量して安定して徴税できるシステムも整え、北インドの交通の要所であり、ガンジス川流域の豊かな土地にも近かったアグラに首都を移して、中央集権化を進めていきました。

こうしたアクバルの改革によって、ムガル帝国は全盛期を築くことになっていったんです。

宗教融和政策

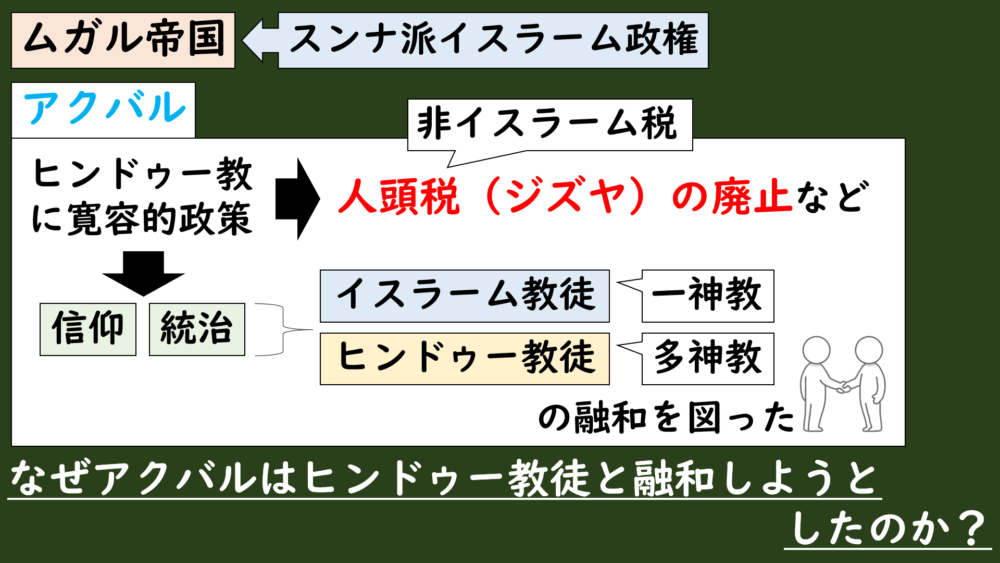

宗教では、ムガル帝国は中央アジアのトルコ系民族がルーツなので、イスラーム教を信仰していました。

しかし、アクバルは帝国内のヒンドゥー教徒に対して寛容的な対応を採り、信仰と統治の両方でイスラーム教徒とヒンドゥー教徒の融和を図ったんです。

非イスラーム教徒に課せられていた人頭税(ジズヤ)を廃止するなど、ヒンドゥー教徒を優遇する政策をおこないました。

融和・・・気持ちが相手と通じ合い,うちとけて仲よくすること。

イスラーム教は唯一神アッラーしか認めないのに、なぜ多神教のヒンドゥー教と仲良くしようとしたんでしょうか?

SQ:なぜアクバルはヒンドゥー教徒と融和しようとしたのか?

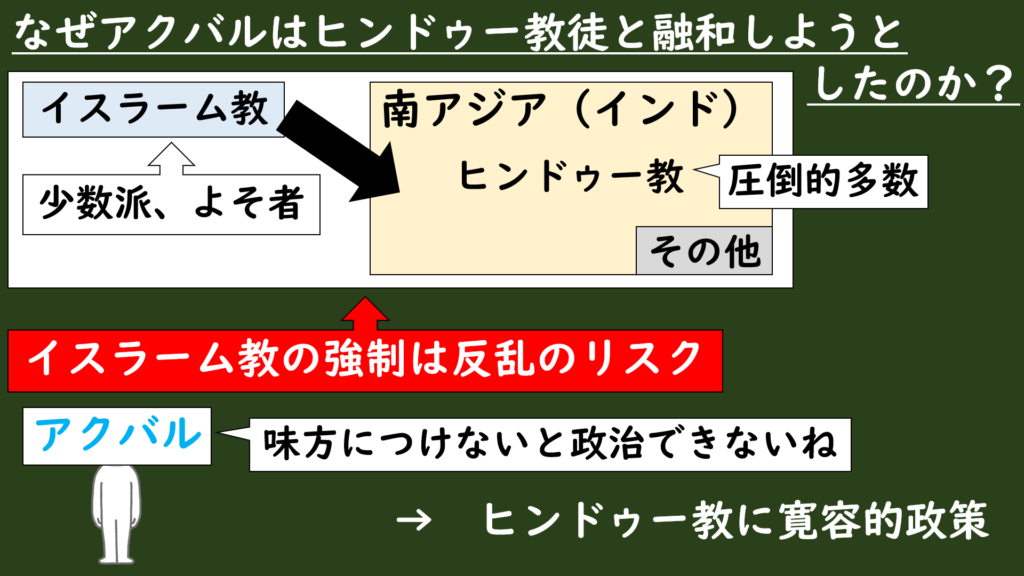

まず、南アジア(インド)は昔から圧倒的にヒンドゥー教徒が多数を占める地域でした。

そこにイスラーム教徒がやってきてムガル帝国によって支配してきたので、イスラーム教はインドにとって少数派でよそ者な宗教だったんです。

ヒンドゥー教は生活習慣と深く結びついた多神教だったので、いきなりやってきた一神教のイスラーム教に改宗・順応することは難しかったんです。

カースト制によって社会が構成されていましたからね。そこにいきなり「アッラーの前ではみんな平等!」と言われても受け入れられないですよね。

なので、大多数のヒンドゥー教徒たちにイスラーム教の教えを無理やり押し付けてしまうと、ヒンドゥー教徒たちは反乱を起こしてしまうリスクがあったんです。

そこでアクバルは、

多数派のヒンドゥー教徒が反乱を起こすとやっかいだから、彼らを味方につけないと政治が回らないね。

という判断から、ヒンドゥー教徒に対して寛容的な政策がおこなわれたというわけなんです。

領土内で多数派のヒンドゥー教徒が反乱を起こすことを避け、安定した統治を実現するため。

アクバルはこのような理由で、ヒンドゥー教徒を優遇したことで、ヒンドゥー勢力を味方につけて統治を安定させていきました。

アクバル自身もヒンドゥー教の有力者だったラージプートの娘と結婚して、ヒンドゥー教との融和をアピールしたそうです。

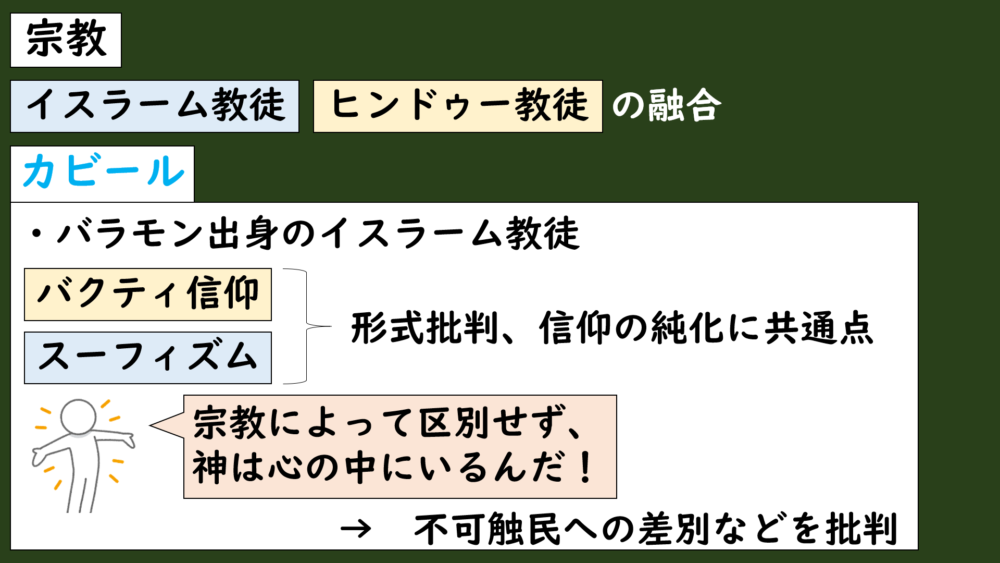

宗教

宗教面でも、ムガル帝国の支配による影響でイスラーム教とヒンドゥー教との融合を図る信仰が生まれることになりました。

カビール

カビールという人物は、バラモン出身(カースト制最上位)でありながら、イスラーム教徒に育てられてイスラーム教徒でした。

彼は当時インドでおこなわれていたバクティ運動に触れたことで、ヒンドゥー教のバクティ信仰と、イスラーム教のスーフィズム(神秘主義)に共通する部分があることに注目します。

バクティ信仰とスーフィズムはお互いに、知識や形式よりも感覚(修行、瞑想)によって神の教えを純化させようとする思想が似ていたことから、カビールはこの2つを結び付けて1つにしようと考えたんです。

カビールは、ヒンドゥー教の偶像崇拝や不可触民への差別、イスラーム教の儀式や慣習の形式を批判するようになり、

神は形式的・儀式的な寺院やモスクにはおりません。神は勤勉に働く親子が寄り添う円満な家庭にいるのです。要は神は人間の心の中にだけにいるのです。

という、ヒンドゥー教やイスラーム教などの宗教で神や人を区別するのではなく、「人間は根本的に1つ」であることを主張する改革運動をおこない、民衆から支持を得ていきました。

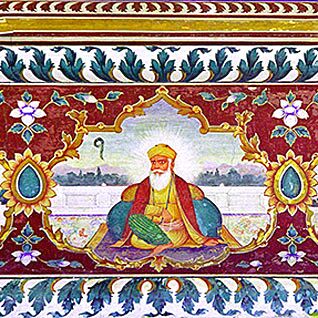

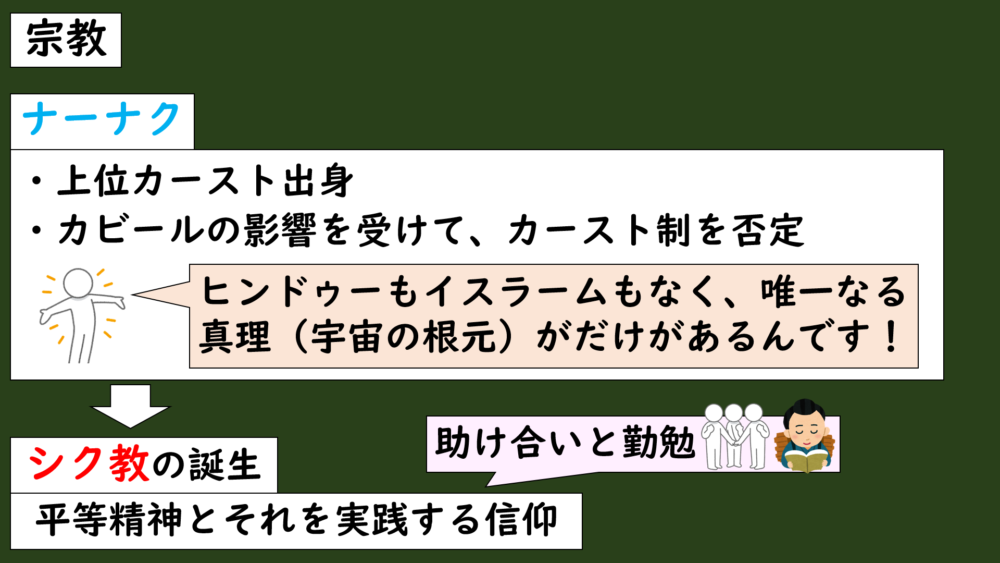

ナーナクのシク教

そんなカビールの思想に影響を受けたのが、ナーナクという人物でした。

ナーナクも上位カースト出身でしたが、カブールの思想の影響を受け、カーストによる区別を否定して、

ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒もない、人類すべてが分かち合える〝唯一なる真理(宇宙の根元)〟があるだけなのです。

という考えから、形式的・儀式的な宗教を否定し、「慈悲の心」を持って助け合いながら一生懸命働けば、より良い来世をおくれる、というシク教が誕生しました。

ナーナクは信者たちの村(共同体)を作りましたが、そこでは修行や寺院もなく、ただみんなで普段の仕事をしながら助け合える空間を作って祈りを捧げていたそうです。

シク教はその後、ムガル帝国から弾圧を受けることになっていきますが、そこで生き残るために信者たちが武装するようになっていき、西北インドで一大勢力を築いていくことになります。

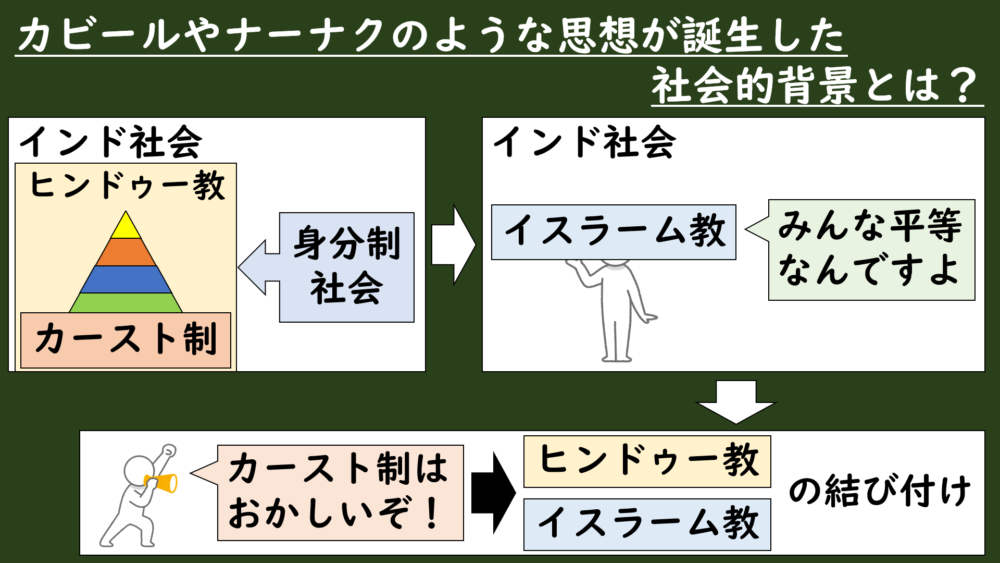

SQ:カビールやナーナクのような思想が誕生した社会的背景とは?

では、今までのことを踏まえて、誕生した社会背景をまとめてみましょう。

まず、インド社会はヒンドゥー教と密接に結びついていたので、カースト制によって人々が区別されて身分ごとに居住場所や基準が決まっていました。

要は、強烈なほどの身分制社会だったんですよね。

そこにムガル帝国によって入ってきたのが、イスラーム教でした。

イスラーム教は身分関係なく平等であり、裕福な人が貧しい人々に富を分け与える「喜捨」の教えもありました。

こうした思想がカースト社会に入ってきたことで、カースト制に疑問や不満を持っていた人々が、

こんなことはおかしい。人には身分などなく平等であるべきだ!

という、カビールやナーナクのようなイスラーム教に影響を受けた人々が、ヒンドゥー教とイスラーム教を一つに結び付けようとする思想が誕生したというわけなんです。

ヒンドゥー教と密接に結びついたカースト制による身分社会に、イスラーム教の思想が流入したことで、身分制度に疑問を抱く人々が現れ、形式や差別を否定して、内面的な信仰と人間の平等を重視する思想が生まれた。

インド=イスラーム文化

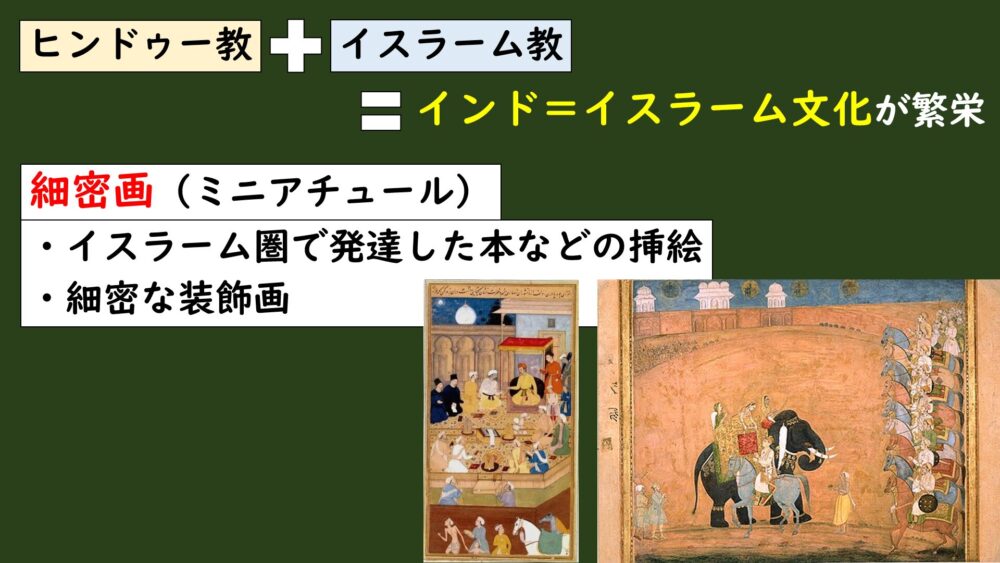

文化面でもイスラーム文化とインド文化の融合が積極的におこなわれて、インド=イスラーム文化が繁栄しました。

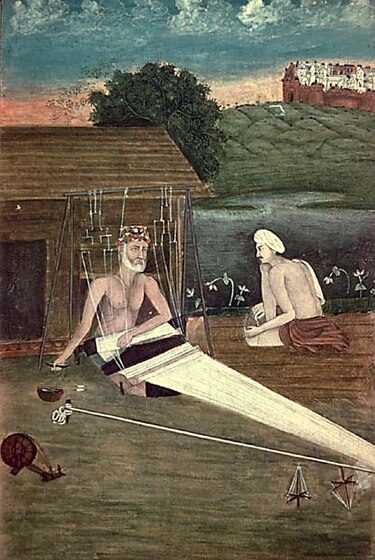

細密画(ミニアチュール)

宮廷ではイランや南アジアから画家が集められて、細密画(ミニアチュール)が差し込まれた写本が出版されました。

細密画(ミニアチュール)とは、イスラーム圏で発達した、本の挿絵などに使われた細密で装飾的な絵画のことを指します。

イスラーム教では偶像崇拝が禁止されていたので、リアル(写実的)な絵画や彫刻が作りずらかったんです。なので挿絵が発展したと言われているんです。

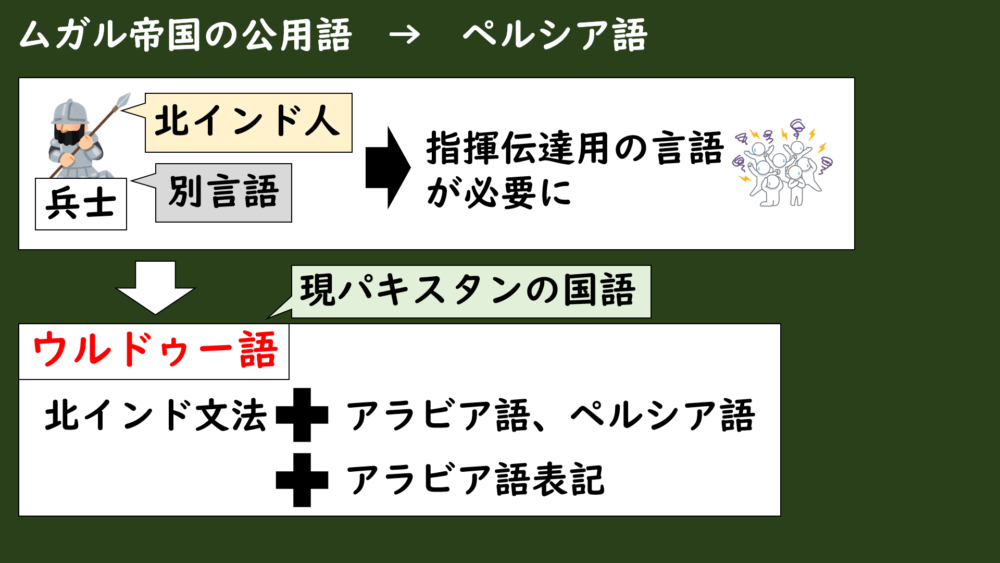

ウルドゥー語

そして、ムガル帝国では中央アジアにルーツがあったので、国際共通語だったペルシア語が公用語として使われていました。

しかし、多数の北インド人を兵士として雇っていて、使用する言語が違ったので、軍の指揮伝達に必要な共通言語が求められるようになっていきました。

そこで、北インドの言語の文法をもとに、アラビア語やペルシア語などのイスラーム圏の言語を加えて、それをアラビア文字で表記するというウルドゥー語が作られました。

要は、ペルシア語やアラビア語を話す官僚(貴族)や、方言を話す北インド人(兵士)の誰もが覚えやすい言語にしたんです。

ちなみに「ウルドゥー」とは、トルコ語で軍の陣営を意味する言葉だそうですよ。「ウルドゥー語=軍の陣営に使う言葉」という感じでしょうか。

ウルドゥー語はその後、軍隊だけではなく、ヒンドゥー教徒を統治する際の行政や裁判でも使われるようになっていき、北インドで普及していきました。

北インドで普及していき、現在ではパキスタンの国語として使用されています。

建築

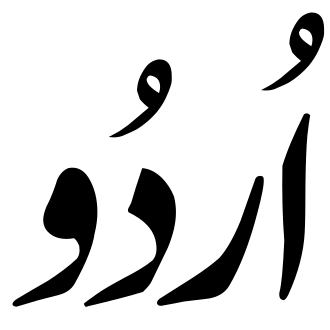

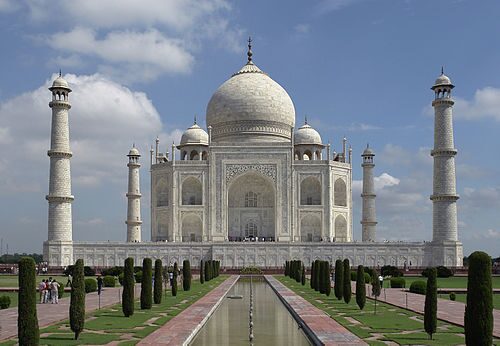

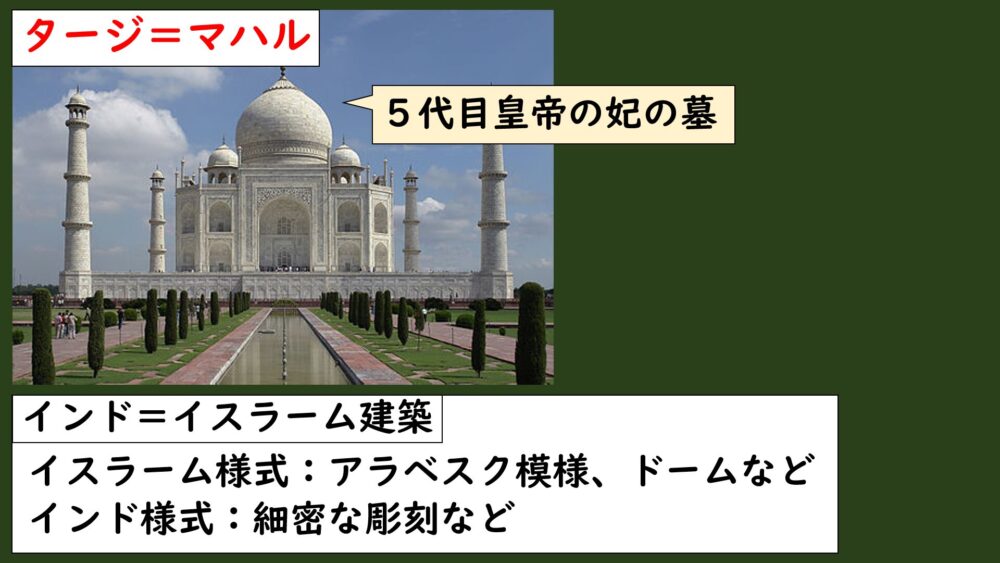

また、インド=イスラーム文化の代表例として、建築分野ではタージ=マハルなどの壮大な建築物が作られました。

タージ=マハルはアクバルの孫で全盛期を継いだ皇帝シャー=ジャハーンが、亡くなった愛する妃のために建造させたお墓でした。

モスクと勘違いされがちですが、この規模でお墓はすごいですよね。

このタージ=マハルは、大理石を使った左右対称の設計やアラベスク模様やドームのイスラーム様式と、細密な彫刻などのインド様式が融合した、インド=イスラーム建築の代表作となっています。

ユネスコ世界遺産にも登録されているんですよ。

まとめ

MQ:ムガル帝国のヒンドゥー教徒との関係と文化形成の背景とは?

A:ヒンドゥー教徒が多数を占めるインド社会で安定した統治を行うため、宗教的融和を図り、イスラーム文化とヒンドゥー文化の融合によってインド=イスラーム文化が形成された。

今回はこのような内容でした。

次回は、南アジアとムガル帝国の衰退についてです。ムガル帝国の衰退にはどんな原因があったんでしょうか。

それでは次回もお楽しみに!

「愚者は経験から学び、賢者は歴史に学ぶ。」by ビスマルク

PowerPointスライドは他の記事も合わせて「note」にてダウンロードし放題!ダウンロードは下のURLから!

このブログ「グシャの世界史探究授業」に関連するリンクを下にまとめました。気になるものがあれば、ぜひのぞいてみてくださいね。

【YouTube:グシャの世界史探究授業 – YouTube】

【note:グシャの世界史探究授業 教材ダウンロード|グシャケン】

【X:グシャの世界史探究授業 (@s_w_history) / X】

【ポッドキャスト(Apple):[聞き流し]グシャの世界史探究授業 – ポッドキャスト – Apple Podcast】

【ポッドキャスト(Spotify)・[聞き流し]グシャの世界史探究授業 | Podcast on Spotify】

コメント